Сейсмичность европейского северо-востока России и методика геодинамического мониторинга для изучения ее природы

Автор: Удоратин В.В., Мартышко П.С., Овчаренко А.В., Угрюмов И.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (214), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вероятные геологические источники рассеянной сейсмичности на территории Республики Коми, определена методика их инструментального долговременного геодинамического изучения, создано два геодинамических полигона короткобазисных измерений, выполнен нулевой цикл измерений по этим полигонам и получены высокоточные (2—4 мм) координаты реперов полигона.

Зоны сейсмической интенсивности, геодинамический полигон, геофизический мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/149129052

IDR: 149129052

Текст научной статьи Сейсмичность европейского северо-востока России и методика геодинамического мониторинга для изучения ее природы

В настоящее время все более актуальным становится изучение современных геодинамических процессов. Республика Коми планомерными исследованиями по современной геодинамике практически не охвачена. Ее территория насыщена газонефтяными промыслами, нефтегазопроводами, железными дорогами стратегического значения, быстро увеличивается высотное строительство в городах региона. Перечисленные объекты и регион в целом нуждаются в непрерывном геодинамическом мониторинге для снижения риска природно-техногенных катастроф. Нами проведен анализ условий, в которых будет выполняться геодинамический мониторинг, выявлены первоочередные участки мониторинга и определена долговременная стратегия его выполнения с целью создания информационной основы для разработки динамических моделей современного деформирования земной коры региона и особенно ее верхней части.

Сейсмичность. Территория северо-востока европейской части России считается в сейсмическом отношении относительно спокойной. Однако ее стабильность нельзя переоценивать. Как известно, за последние 200 лет в пределах Восточно-Европейской платформы было отмечено более 120 ощутимых землетрясений. Одно из самых сильных землетрясений произошло на юге Республики Коми в 1939 г. [1].

Для решения проблемы комплексного изучения тектоники, внутреннего строения и сейсмичности Восточно-Европейской платформы, необходимо сейсмическое районирование обширных платформенных регионов. Основная проблема при этом заключается в обнаружении тектонически активных и сейсмичных мест в условиях низкого геодинамического фона платформы [1—6,12]. Исследования осложняются тем, что использование известных методов оценки энергетического уровня сейсмичности, разработанных применительно к активным горным областям, затруднительно в условиях слабоконтрастных геологических и геофизических аномалий [3,12].

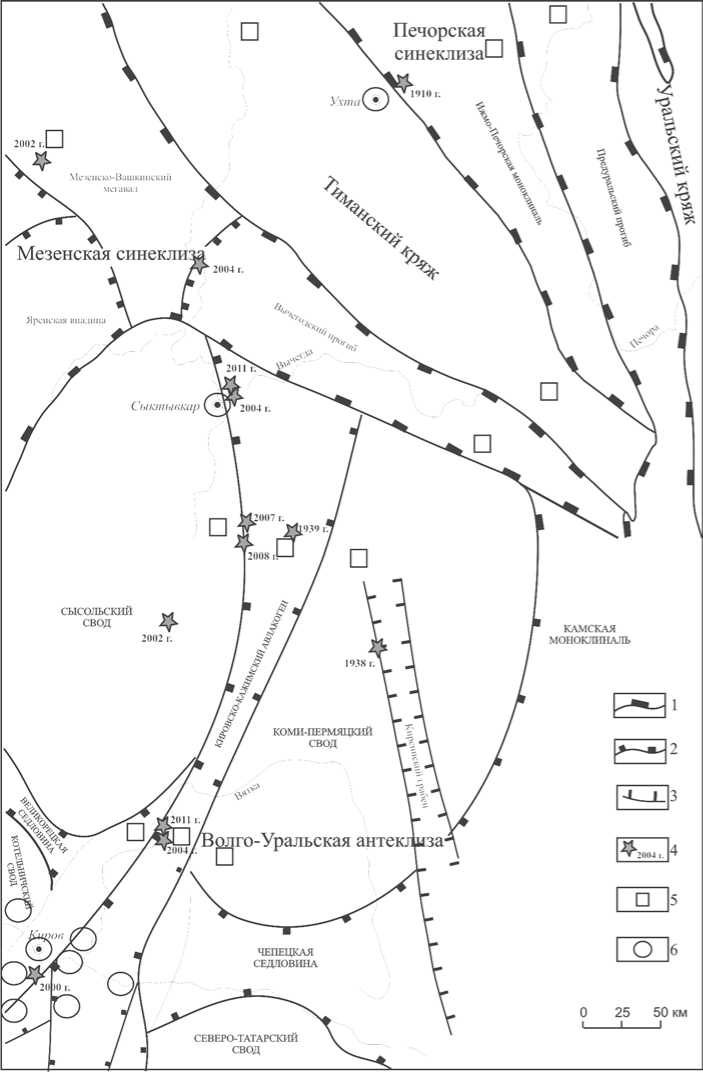

Территория Республики Коми, расположенная на северо-востоке европейской части России, находится в области сочленения трех крупных структурных единиц: северо-восточной части Русской плиты, южной и центральной частей Печорской плиты (включая Тиманское поднятие) Восточно-Европейской плат- формы, а также приполярной и полярной частей Западного Урала — Уральского покровно-складчатого пояса (рис. 1). Границей между Русской и Печорской плитами считается Западно-Ти-манский разлом. Восточная граница плитной части территории республики совпадает с Главным уральским разломом. Среди большого количества тектонических нарушений в фундаменте и осадочном чехле территории Республики Коми выделяются разломы различного ранга: крупнейшие (Припечорский, За-

Рис. 1. Местонахождение основных вероятных сейсмогенных структур на территории Республики Коми. Составлена на основе «Схемы тектонического районирования...» [7]. 1—3 — границы тектонических структур: 1 — надпорядковых, 2 — I порядка, 3 — II порядка; 4 — сейсмические события; 5 — потенциальные геодинамические полигоны короткобазисных GPS/Глонасс измерений; 6 — полигоны, в пределах которых ведутся измерения

падно-Тиманский, Главный Уральский), крупные (Центрально-Тиман-ский, Восточно-Тиманский, Восточно-Колвинский и др.) и многочисленные средние и мелкие разломы. В разломной тектонике севера Русской и Печорской плит отмечается ее специфика, а именно разновозрастность, различный морфокинематический тип, разная историко-генетическая характеристика и неодинаковые масштабы проявлений в различных горизонтах осадочного чехла. Геологическая история большинства региональ- ных глубинных разломов очень сложна, и часто один и тот же разлом в течение времени менял морфокинематическую характеристику. Количество разрывных нарушений и амплитуды смещений по ним вверх по разрезу осадочного чехла, как правило, уменьшаются, что может свидетельствовать о неуклонном снижении тектонической активности плиты с момента консолидации фундамента до наших дней. Однако неоднородность состава, физических свойств и структурных особенностей различных блоков в земной коре региона создает условия для возникновения напряжений, разрядка которых может приводить к значительным тектоническим подвижкам [3,4].

Для оценки реальной сейсмичности Восточно-Европейской платформы и возможности возникновения сейсмической опасности прежде всего необходимо исследование локальных, обычно слабых землетрясений в ее пределах и сейсмических колебаний, порожденных удаленными сильными землетрясениями с очагами за пределами региона. На территории северо-востока европейской части России землетрясения очень редки, что можно объяснить как действительно слабой ее сейсмичностью, так и низкой степенью изученности региона. Поэтому каждое зарегистрированное землетрясение имеет важное значение и требует тщательного изучения.

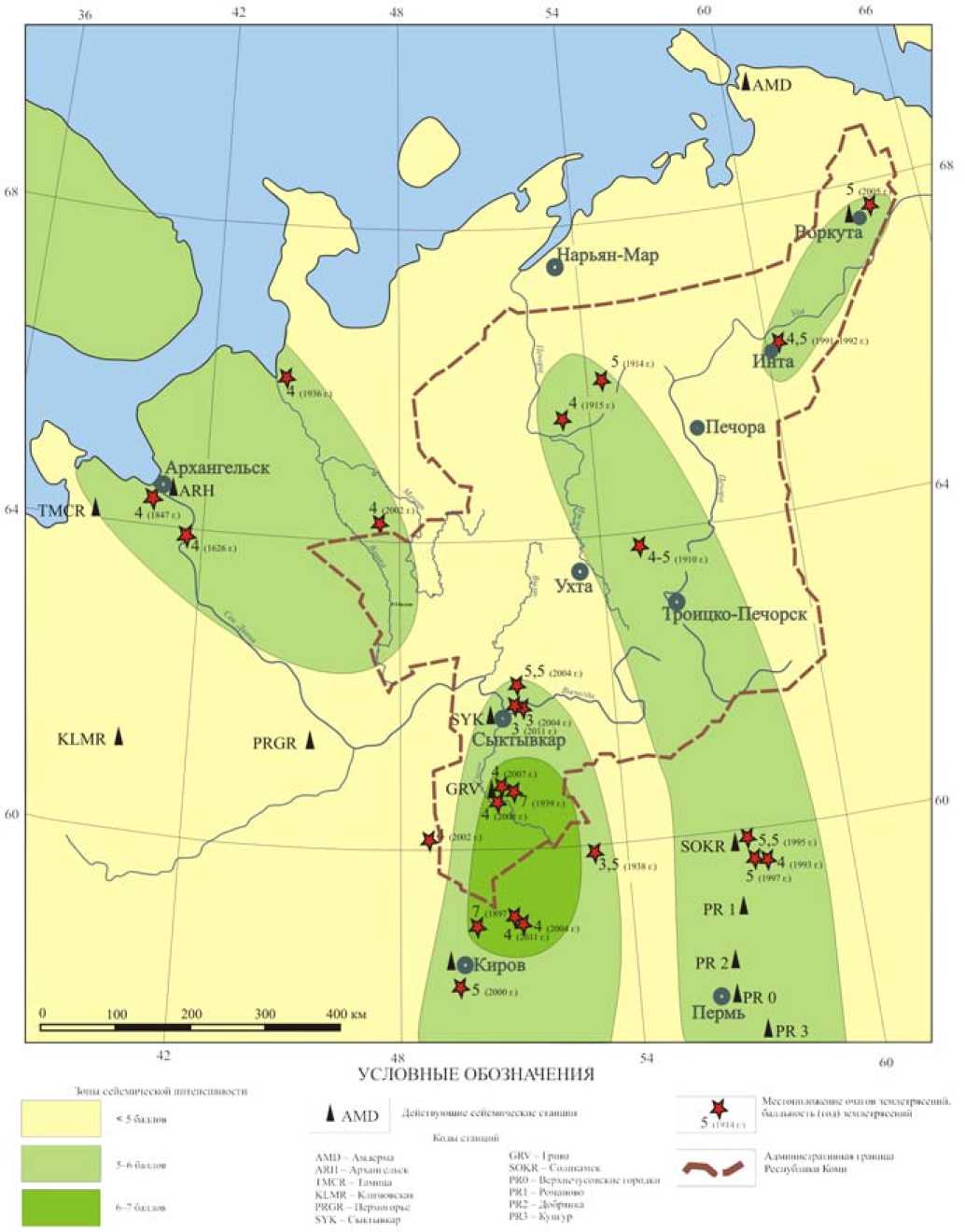

На протяжении последних лет создавался информационный блок региональной геолого-геофизической базы данных для систематизации совокупности сведений о геолого-геофизических полях и выделения признаков, имеющих связь с сейсмичностью [6]. Анализировались в едином масштабе карты аномального поля силы тяжести, аномального магнитного поля, разломной тектоники, рельефа поверхности фундамента, рельефа поверхности верхней мантии, делимости консолидированной коры, неотектоники, тектоники, сейсмологического районирования. Это позволило выделить три зоны сейсмической интенсивности в пределах северо-восточной части Русской и Печорской плит: Кировско-Кажим-скую, Мезенско-Вашкинскую и Припе-чорскую (рис. 2) [5, 6].

Кировско-Кажимская зона сейсмической интенсивности. Выделяется она в северной части Волго-Уральского геоблока и соответствует Кировско-Ка-жимскому авлакогену и прилегающим к нему Сысольскому, Коми-Пермяцкому, Котельническому и Татарскому сводам. В этой области отмечается повышенная плотность разломной сети. Здесь происходит резкое погружение кристаллического фундамента с поднятий в Киров-

ско-Кажимский авлакоген по системе ступенеобразных сбросов, осложненных сдвигами, обусловленными погружением северной части авлакогена в Вычегодский прогиб. Границами этого прогиба также являются крупноамплитуд ные разрывные нарушения, проникающие в глубокие слои земной коры. Эти древние разломы динамически мобильны и в наше время. В этом районе находится узел пересечения разломов северовосточного и северо-западного направ лений. В неотектоническом плане это область разнонаправленного движения структур второго порядка. Геофизические поля здесь характеризуются контрастными аномалиями. Параметры землетрясений, полученные макросейсмичес-

Рис. 2. Схема сейсмического районирования северо-востока европейской части России. Составлена В. В. Удоратиным на основе «Карты общего сейсмического районирования Северной Евразии», отв. ред. В. И. Уломов, 1997

ки и инструментально, позволяют нам охарактеризовать выделенную зону как область возможного возникновения очагов землетрясений интенсивностью 6— 7 баллов. Кировско-Кажимская сейсмогенная зона шириной около 120 км имеет протяженность в пределах описываемой территории до 300 км. Тут же необходимо отметить район развития солянокупольной тектоники, который находится в Сереговском блоке. Здесь вероятно возникновение достаточно крупных карстовых пустот, обвалы которых могут вызывать такие же последствия, как трехчетырехбалльное землетрясение.

По историческим свидетельствам и сведениям очевидцев, а также по фактам, в последние годы зарегистрированным инструментально, получены данные о 25 землетрясениях, произошедших в регионе [5].

На западе Республики Коми выделяется Мезенско-Вашкинская шестибалльная зона сейсмической интенсивности, основная часть которой располагается в пределах Архангельской области и Кольского полуострова.

В этой зоне область сочленяются Ме-зенско-Вашкинский и Вымский мегаблоки, которые в свою очередь подразделяются на более мелкие блоки. Эти участки контролируются глубинными разломами. Активизация данной сейсмогенной зоны доказывается слабыми землетрясениями, зарегистрированными инструментально и описанными макросейсмически.

В центральной части Республики Коми выделяется Припечорская зона сейсмической интенсивности [5].

Четырехбалльное (1915 г.) и пятибалльное (1914 г.) землетрясения произошли в зоне Припечорского разлома, разделяющего Ижемский (стабильный) и Печоро-Колвинский (мобильный) мегаблоки земной коры. Эпицентры землетрясений были расположены, скорее всего, в узлах пересечения разлома северо-восточного простирания с При-печорским разломом, точнее, с той его частью, которая испытала новейшую тектоническую активизацию. В структурном неотектоническом плане эта зона соответствует области сочленения структур второго порядка, испытывающих разнонаправленные тектонические движения: интенсивное воздымание (Вольминское поднятие в пределах Большеземельского вала) и опускание (Двойниковая депрессия в южной части Среднепечорского прогиба). В этой зоне также было инструментально зарегистрировано четырехпятибалльное землетрясение (1910 г.) несколько северо-восточнее г. Ухты. Протяженность Припечорской сейсмо- генной активной зоны шириной до 100 км достигает 660 км [5].

На севере Республики Коми выделена зона, в пределах которой велика вероятность возникновения техногенных землетрясений, связанных с добычей угля в районе гг. Воркуты и Инты. Подобные землетрясения были зафиксированы в 1991 и 1992 гг. Кроме того, в этой области республики отмечаются и природные землетрясения, вызываемые тектонической активностью Урала.

Таким образом, территорию юга Республики Коми следует отнести к специфическим платформенным районам с редкой сейсмичностью, где, однако, возможны землетрясения силой до 7 баллов по международной шкале MSK-64. Дана дифференцированная оценка различных районов по степени сейсмичности. К наиболее опасной сейсмической зоне относится Кировско-Кажимский авлакоген и прилегающие к нему сводовые поднятия. Сейсмичность этой территории обусловлена следующими факторами: неоднородным строением литосферы по глубине и площади; блоковым строением, определяющим развитие аномальных тектонических напряжений, которые обычно концентрируются в зонах сочленения разных блоков земной коры, резко различающихся по строению, физическим и геометрическим параметрам и разделенным глубинными разломами, пронизывающими земную кору. Изучение глубинного строения территории показало, что проходят сложные процессы перестройки земной коры и литосферы в целом, характерные для зон сочленения древних и молодых платформ.

Современная геодинамика. Целью геодинамических инструментальных исследований современных движений является прежде всего установление кинематической картины смещения и деформации поверхности. На основе фактических и всего комплекса косвенных данных по современной геодинамике далее может быть создана динамическая модель деформирования земной коры региона в целом [8—10]. Информационной основой такого моделирования служат инструментальные и исторические сейсмологические каталоги, данные прямых и косвенных методов геодинамиче-ского мониторинга. Для этого выполняется GPS/Глонасс-мониторинг, радоновый мониторинг, многократная высокоточная нивелировка [11], проводятся наблюдения за изменением уровня моря и уровня воды в скважинах, за изменением дебита добычных скважин, мониторинг характеристик гравитационного и магнитного полей, дистанционный мониторинг методами спутниковой ра- диорадарной интерферометрии InSAR и др. Косвенный геодинамический мониторинг можно подразделить на гидрогеологический, геологический, геохимический и геофизический. Данные косвенного мониторинга не позволяют непосредственно судить о величине или скорости деформаций, но отражают в разных инструментально измеряемых пара-метрахдинамикудеформационного процесса. Например, многолетние наблюдения за изменением уровня моря позволяют (после устранения целого ряда мешающих факторов — ветровых нагонов, сезонных колебаний, приливов и т. д.) выявить скорости медленных поднятий и опусканий береговой линии. На первых этапах изучения современных геодинамических движений косвенные данные мониторинга играют важную роль. Следует также отметить существенную длину временных рядов, которая значительно превосходит длину рядов прямого GPS-мониторинга.

При инструментальных GNSS-измерениях в настоящее время используются две методики: длиннобазисные и короткобазисные наблюдения. Для длиннобазисных наблюдений при вычислении высокоточных координат в качестве опорных станций применяются станции мировой глобальной геодинамической сети, которые расположены друг от друга на удалении в тысячи километров (для региона Коми это станции ARTU, SODA, NRIL, SELE, POL2, NVSK, MDVO, NSSP и др.). Такие наблюдения выполняются сессиями длительностью не менее 36 часов. Для обеспечения подобных длительных наблюдений необходимо тщательно выбирать пункты мониторинга. Они должны быть обеспечены надежным геодинамическим репером, которым могут быть пункт государственной геодезической сети, триангуляционный пункт 2—3-го класса, обсадная колонна неэксплуатируемой скважины, надежная глубинная свая и ряд других, либо репером собственного заложения, созданным по регламенту закладки геодезического репера. Пункты мониторинга должны иметь открытый небосвод, удобные пути подъезда, доступную электрическую сеть и жилые помещения. Таким условиям в большинстве случаев удовлетворяют площадки метеостанций Росгидромета. Многие метеостанции в Республике Коми ранее совмещались с аэродромами и в настоящее время не эксплуатируются. Плотность пунктов длиннобазисных измерений на первом этапе должна быть примерно 1 пункт на 10— 40 тыс. км2. Для выполнения короткобазисных измерений используются временные базисные опорные станции. На

таких станциях выполняются наблюдения длительностью не менее 36 часов. Рядовые же геодинамические наблюдения выполнятся параллельно в радиусе до 20 км от временной базисной станции. Длительность рядовых наблюдений должна быть 0.5—1.5 часа в зависимости от обзорности небосвода на данном пункте, а плотность пунктов короткобазисных геодинамических измерений — 1 пункт на 100—500 км. Таким условиям обычно удовлетворяют сети государственных триангуляционных пунктов. Короткобазисные геодинамические полигоны целесообразно создавать в первую очередь вокруг важных объектов промышленного комплекса и инфраструктуры.

При инструментальном изучении источников природной сейсмичности должны быть выявлены и оценены все потенциально активные в настоящее время геологические объекты. Такими объектами на территории Республики Коми являются стыки разнородных геологических блоков, которые были охарактеризованы выше. Исследование современных геодинамических движений и деформаций является длительным, многолетним процессом. Оно должно быть обеспечено достаточной инструментальной базой, постоянным составом и осуществляться совместно в кооперации с различными организациями.

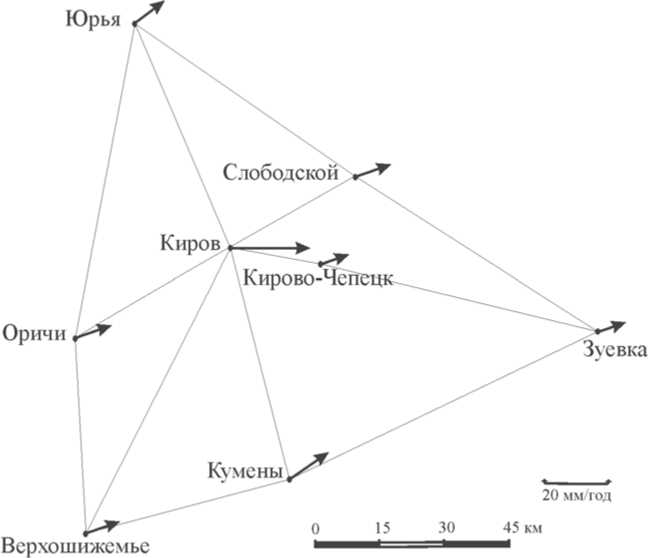

В пределах изучаемой нами территории в 2009 г. были выполнены наблюдения на геодинамической сети «Вятка» в Кировской области, состоящей из восьми перманентных станций GNSS (рис. 1). Станции GPS-мониторинга в Кировской области имеют характерные для Русской платформы направления и скорости смещений, которые составляют около 25—30 мм/год на восток и около 5—10 мм/год на север (рис. 3). Относительно большой разброс измеренных значений скоростей смещения и высокие погрешности вычисления обусловлены коротким периодом наблюдений и вследствие этого недоучетом сезонного фактора движений. Как показывает опыт длительного мониторинга в других регионах, для надежного выявления скоростей смещения необходимо продолжать наблюдения не менее 2—3 лет. Скорости вертикальных движений в 2—3 раза превосходят горизонтальные, что является типичным явлением. Точность их выявления в несколько раз хуже, чем горизонтальных. Анализ локальных особенностей пунктов мониторинга сети Кировской области показывает, что некоторые из них, вероятно, подвержены существенным помехам приема спутниковых сигналов, а также могут находить-

Рис. 3. Схема расположения перманентных станций GPS-мониторинга в Кировской области с предварительными векторами скоростей горизонтальных движений за январь—март 2009 г.

ся в зонах местных геодинамических деформаций. Тем не менее при достаточно длительном мониторинге эти станции позволят определить скорости глобальных движений [12].

В настоящее время на территории Республики Коми с учетом сказанного выше создано два геодинамических полигона — в Сыктывкаре и Ухте. Каждый из полигонов содержит по 7—10 реперов короткобазисных измерений. Временные базисные стан

Рис. 4. Геодезический репер временной базисной станции «Крохаль» (обсадная колонна скважины)

ции были установлены на надежных реперах (рис. 4). В Сыктывкаре на территории радиобиологического комплекса, где располагается геофизическая обсерватория Института геологии Коми НЦ, была использована глубинная свая, в которую вмонтирован анкерный болт длиной 120 мм. На анкерный болт нанесена марка диаметром 0.8 мм. В Ухте на территории учебной базы-профилактория «Крохаль» в качестве репера используется обсадная колонна старой скважины. Марка нанесена в виде креста на верхней части обсадной колонны. Наблюдения на временных базисных станциях проводились в течение более 36 часов, использовались приборы TRIMBLE-5700. Наблюдения длительностью 0.5—1 час выполнялись на рядовых пунктах с помощью приборов Topcon GB1000 и Javad Triumph-1.

Таким образом, нами рассмотрены вероятные геологические источники рассеянной сейсмичности на территории Республики Коми, определена методика их инструментального долговременного геодинамического изучения, создано два геодинамических полигона короткобазисных измерений, выполнен нулевой цикл измерений по этим полигонам и получены высокоточные (2— 4 мм) координаты реперов полигона. Последующие циклы измерений позволят вычислить скорости смещений реперов.

Работа выполнена при поддержке проектов № 12-И-5-2067 и № 12-У-5-1029 программы фундаментальных исследований РАН.

Список литературы Сейсмичность европейского северо-востока России и методика геодинамического мониторинга для изучения ее природы

- Никонов А. А., Чепкунас Л. С., Удоратин В. В. Сысольское землетрясение 13 января 1939 г. на Русском Севере (ревизия данных) // Геология Европейского Севера России. Сыктывкар, 2001. Сб. 5. С. 29-43. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 108).

- Белоусов В. В. Основы геотектоники. М.: Недра, 1989. 382 с.

- Щукин Ю. К. Карта сейсмотектоники Восточно-Европейской платформы и ее горно-складчатого обрамления // Проблема геодинамики, сейсмичности и минерагении подвижных поясов и платформенных областей литосферы: Материалы Международной конференции. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 1998. С. 232-234.

- Малышев Н. А. Разломы Европейского Северо-Востока СССР в связи с нефтегазоносностью. Л.: Наука, 1986. 112 с.

- Удоратин В. В. Сейсмологическое районирование // Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. С. 64-65.