Секция 8. Петрология, геохронология

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128410

IDR: 149128410

Текст статьи Секция 8. Петрология, геохронология

Несмотря на относительно небольшое количество оглашенных докладов (всего 11), работа секции петрографии и геохронологии была достаточно содержательной и достойно отражала уровень развития этих направлений геологии, причем отнюдь не только в рамках нашей республики.

К. г.-м. н. А. А. Соболева (ИГ Коми НЦ УрО РАН)

Вот уже более десяти лет петрографы нашего института активно отстаивают концепцию существенной роли особой формы перемещения литосферного вещества, реализуемого как течение псевдожидких масс — твердо-газовых взвесей и капельных расплавно-газовых эмульсий. С годами накапливается все больше свидетельств, что псевдоожижение, именуемое на английском языке флюидизацией, действительно имеет место не только в производственной технологии, но и в природных процессах, включая геологические. Особенно значительна роль псевдоожижения именно в области петрогенеза, а также в существенных аспектах рудооб-разования и минерагении. В последние годы все чаще появляются подтверждающие это утверждение публикации других исследователей, представляющих иные коллективы, построенные на иных материалах, полученных к тому же в иных регионах.

Не случайно поэтому заседание петрологической секции открывали два выступления — доклад Л. В. Мах-лаева и И. И. Голубевой «Псевдоожи жение (флюидизация) как особый геологический процесс и его роль в породообразовании и минерагении» и доклад сотрудника ОАО «Красно-ярскгеологосъемка» И. А. Кузьмина «Флюидная модель образования транспортеров алмазов», характеризующий роль процессов псевдоожижения в формировании коренных источников этого ценного минерала. Отчасти эта проблема была затронута и в построенном на архангельских материалах докладе представителя ЦНИГРИ АК «АЛРОСА» В. В. Третьяченко с соавторами, а также в стендовых материалах новосибирцев Б. М. Чикова и С. В. Зиновьева. Как всегда, были интересны материалы по вопросам алмазоносности в развернутых тезисах содержательных докладов известного знатока соответствующих проблем Н. Н. Зинчука.

К. г.-м. н. К. В. Куликова (ИГ Коми НЦ УрО РАН)

И все же основу работы нашей секции составили доклады, посвященные традиционно наиболее актуальному направлению петрологии — проблемам соотношения петрогенезиса с геодинамикой или с тектоникой в широком смысле этого понятия. Особо отметим здесь доклад наших сотрудников А А. Соболевой и К. В. Куликовой «Докембрийские палеоостроводужные комплексы в составе протоуралид-ти-манид Полярного Урала» и доклад группы питерских геологов А. О. Кось-янова, С. И. Григорьева и М. В. Курочкина (ВСЕГЕИ и СПбГУ) «Генезис и геодинамическая интерпретация магматических и метаморфических пород Дзеляюского комплекса (Полярный

К. г.-м. н. В. В. Третьяченко (ЦНИГРИ АК «АЛРОСА»)

Урал)». Этому же направлению отвечал и доклад В. В. Третьяченко (ЦНИГРИ АК «АЛРОСА») «Тектоническая позиция раннегерцинских вулканических комплексов Юго-Восточного Беломо-рья...».

Традиционно не остались без внимания гранитоидные комплексы и проблемы их формирования, чему были посвящены доклады Л. В. Мах-лаева «Минералогические критерии диагностики главных гранитоидных групп Чаппеловской классификации...» и О. В. Удоратиной «Щелочные граниты Сядатояхинского массива...», а также доклад постоянного участника наших последних съездов Е. Г. Дов-жиковой (ТП НИЦ, Ухта) «Петрографические особенности гранитов... фундамента Печорской плиты».

Из геохронологических докладов помимо выступления А. А. Соболевой (ИГ Коми НЦ) с соавторами В. Н. Ивановым и Н. А. Кузенковым (ООО «Кратон») и содержательных стендовых материалов В. П. Водолазской с соавторами (ВСЕГЕИ) отметим особо интересный и проблемный доклад нашего исследователя В. Л. Андреичева «Rb-Sr возраст гра-нитоидного магматизма фундамента Печорской синеклизы», предлагающий вполне логичную авторскую интерпретацию новейших хронологических данных. Автор этого доклада дает комплексную оценку эволюции гранитного магматизма рассматриваемой территории, сопоставляя Rb-Sr

^есЛЛак , апрель, 2009 г., 4

датировки с достаточно многочисленными данными, полученными в последние годы иными методами, уделяя при этом внимание как совпадениям, так и расхождениям, осмысленно анализируя причины того и другого. При этом особо импонирует наличие четко выраженной авторской позиции, в соответствии с которой основой расшифровки цифровых датировок служат (и должны служить!) геологические соотношения соответствующих пород и комплексов. Цифра есть цифра, вряд ли есть смысл сомневаться в установленных значениях, кроме достаточно редких случаев заведомых ошибок, но далеко не всегда очевидно, какому именно реальному геологическому событию соответствует та или иная из полученных датировок. Без строгого геологического анализа тут не обойтись.

Завершая обзор материалов нашей секции, следует с сожалением отметить, что вследствие общеизвестного экономического кризиса далеко не все желавшие смогли принять прямое участие в ее работе, как и в работе съезда в целом. Кроме уже оговоренных ситуаций с докладами

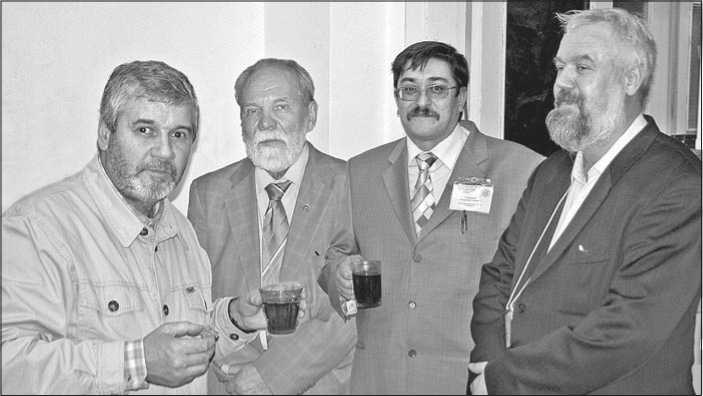

Активные борцы за признание значимой роли в петрогенезе и минерагении процессов превдоожижения (В. Петровский, Л. Махлаев, И. Кузьмин, Ю. Глухов) вполне признают и истинные жидкости

В. П. Водолазской, Н. Н. Зинчука, Б. М. Чикова с соавторами приходится констатировать отсутствие и ряда других потенциальных участников. Крайне интересные материалы и базирующиеся на них построения были предложены новосибирцем Ф. П. Лесковым (ИГиМ СО РАН), сотрудниками ИЭПС УрО РАН (Архангельск) Э. Б. Чистовой и

Ю. Г. Кутиновой, сотрудниками ИЭМ РАН и ИГЕМ РАН А. А. Моргуновой и А. Л. Перчуком и другими исследователями. Хорошо, что во всех этих случаях авторы представили развернутые тезисы, достаточно четко излагающие и обосновывающие их концепции. Все это опубликовано в материалах съезда.

Д. г.-м. н. Л. Махлаев