Секулярная динамика показателей длины и массы тела детей России от рождения до 17 лет

Автор: Федотова Т.К., Горбачева А.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается длительная временная динамика длины и массы тела детей в разные периоды онтогенеза - новорожденность, грудной, ранний возраст, первое детство, второе детство, подростковый и юношеский возраст. В каждой половозрастной группе ок. 100 чел., общая численность выборок ок. 2 000. Мета-анализ основан в первую очередь на материалах ростовых стандартов детей и подростков России, унифицированных и регулярно обновляемых НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, и охватывает в целом XX столетие, разбитое на десятилетние интервалы. Инструментом оценки интенсивности секулярных трендов являются диаграммы рассеяния. Показано, что основной вклад в секулярное увеличение размеров тела населения вносит рост на втором году жизни и в период ростового спурта в подростковом возрасте, а наименьший - рост во внутриутробный период развития, ограниченный фактором материнской морфологии, и в юношеском возрасте, когда практически достигнут дефинитивный уровень морфофункциональной зрелости и темпы ростовых процессов минимальные. Выявлено, что более экочувствительные мальчики подвержены секулярным изменениям в большей степени, чем экорезистентные девочки. Менее выраженный вклад временного фактора в динамику массы тела в сравнении с длиной у детей обоего пола определяет секулярное усиление лептосомности телосложения; в наибольшей степени эта гетерохрония касается новорожденных, чья масса тела является классическим объектом стабилизирующего отбора.

Секулярный тренд, хх век, длина и масса тела, новорожденные, дети грудного и раннего возраста, дошкольники, школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/145145950

IDR: 145145950 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.145-157

Текст научной статьи Секулярная динамика показателей длины и массы тела детей России от рождения до 17 лет

Секулярный тренд (от лат. secularis – «столетний»), иначе вековая тенденция или эпохальный сдвиг, в широком смысле интерпретируется, во-первых, как межпоколенный сдвиг в размерах тела детей и взрослых, скоростях биологического созревания детей и биологических показателях взрослых (возраст менопаузы, продолжительность жизни, темпы старения); во-вторых, как направленные изменения физического типа современного человека вне расового контекста (колебания длины тела, брахикефализация, гра-цилизация черепа). Проявление секулярного тренда в ХХ столетии, сочетающее ускоренное биологическое созревание и замедление темпов старения, не вполне соответствует магистральной линии эволюционных преобразований Homo – синхронному замедлению этих процессов. Иллюстрацией такого алгоритма преобразований онтогенеза являются долгожительские популяции, в частности, абхазская до военных событий 1990-х гг., которые привели к необратимому нарушению особенностей онтогенеза абхазов, сочетавшего изначально замедленные темпы как созревания детей, так и старения.

Палеоантропологические материалы свидетельствуют о колебательном характере эпохальной динамики морфофункционального статуса на протяжении всей биологической истории Homo в пределах некой физиологической нормы. Например, в древней и средневековой Европе возраст менархе опускался до нижней физиологически приемлемой планки в 12 лет, впоследствии увеличивался до 17,5–18 лет, в частности, в Северной Европе; в XIX в. отмечается его выраженное снижение; современные показатели в большинстве европейских стран составляют 12–12,5 лет, а в некоторых азиатских популяциях 18 и более лет. Равным образом ростовой спурт у мальчиков, например, германского племени англов I–VI вв. имел место позднее, чем в среднем у современных европейских подростков (в 14–16 лет), что в настоящее время встречается у некоторых высокогорных групп в Гималаях [Хрисанфова, Перевозчиков, 1999, с. 161]. Волнообразные временны́ е колебания характерны и для длины тела [Дерябин, 2009, с. 270–271]. Так, у древнего населения Литвы реконструированная по скелетным материалам длина тела мужчин на протяжении II–XII вв. составляла в среднем чуть больше 172 см, что соответствует показателю литовцев второй половины ХХ в.; в XIV–XVII вв. она была 166,8 см, а в конце ХХ в. у мужчин-военнослужащих – 175 см. Аналогичную картину представляют временны́ е колебания длины тела мужчин Германии: с V до середины XIX в. происходило постепенное снижение от 172 до 167 см, а затем восстановление в середине ХХ в. и увеличение до более 173 см. Тер- мин «восстановление» как нельзя более актуален применительно к описанным длительным секулярным трендам – ситуация и с возрастом менархе, и с длиной тела в известном смысле указывает на восстановление у современного населения морфофункционального статуса населения Европы раннего Средневековья. В этом контексте существенно представление о некой глобальной причине масштабной (охватывающей длительный исторический период) временнóй динамики размеров тела и биологических характеристик. Предполагается, что цикличность процессов роста и развития обусловлена адаптацией к земным проявлениям циклов солнечной активности, максимум которой совпадает с замедлением ростовых процессов, а спад – с ускорением [Никитюк, Алпатов, 1979; Хрисанфова, Перевозчиков, 1999, с. 162]. Если значительно расширить хронологические рамки наблюдений, например, от австралопитеков до современного человечества, то мы станем свидетелями таких же циклических изменений, только с большим «шагом»: длина тела африканского австралопитека была не более 130 см, спустя 2 млн лет у Homo erectus из Нарио-котоме (Кения) этот показатель составлял ок. 180 см, у неандертальцев он существенно уменьшился (например, длина тела «шапелльца» всего 154–155 см), а у кроманьонцев вновь увеличился (так, рост «Старика» (Кро-Маньон 1) 182 см) [Зубов, 2004, с. 250, 384]. Исчерпывающее описание динамики физического типа человека в процессе эволюции (с обсуждением всех сопутствующих и содействующих обстоятельств и иерархии факторов) представлено в монографиях ведущих российских антропологов А.А. Зубова [Там же, с. 131–466] и Е.Н. Хрисанфовой [1978, с. 5–183]. Нельзя не согласиться с А.А. Зубовым, что асимптотическим пределом эволюции Homo является самый широкий морфологический полиморфизм в сочетании с высочайшей поведенческой пластичностью, основанной на развитии мозга [2004, с. 64].

Результаты многочисленных и системных ростовых исследований в ХХ столетии [Cole, 2000], совокупность которых, собственно, и породила понятие секулярного тренда, складываются в весьма пеструю картину временнóй динамики морфофункционального статуса современного населения Земли, указывают на большое разнообразие как возможных факторов, так и специфических проявлений секулярных изменений.

Интенсивность и направление временнóй динамики соматических показателей детей в пределах физиологической структурной нормы отражает существенные аспекты взаимоотношений организма со средой и собственно антропогенным фактором, в значительной степени зависит от конкретного периода онтогенеза и его биологической специфики (решаемых организмом задач, степени его экочувствительности, характера взаимодействия наследственных и средовых факторов). Под антропогенным фактором понимается совокупность факторов среды, обусловленных случайной или целенаправленной деятельностью человека. Последствиями антропогенной деятельности последних десятилетий являются глобальные экологические катастрофы – парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, опустынивание территорий; непосредственно связанное с повседневной жизнедеятельностью человека усиление факторов дистресса – возрастание уровня техногенного загрязнения атмосферы, почвы, воды, усиление информационного стресса, повышение уровня гипокинезии, длительные психофизиологические нагрузки. Совокупность этих явлений можно обобщить понятием «возрастание антропогенной нагрузки». Человечество приспосабливает под себя биосферу, а затем вынуждено адаптироваться к им же созданной искусственной среде, носящей в сегодняшнем цивилизованном мире дистрессовый характер. Это цикличное интерактивное биокультурное взаимодействие является знаковым для начала III тыс. [Shell, 2014]. Важной критической точкой в деятельности человека со времен палеолита стало возникновение городов и, как следствие городского образа жизни, техногенное загрязнение пространства, являющееся в известном смысле вызовом биологическим адаптивным возможностям вида [Ibid.]. С возникновением городов человечество стало единой системой, которая противопоставила себя биосфере. Урбанистическая экологическая ниша характеризуется уровнем стресса, кратно превышающим таковой любых естественных, даже экстремальных, экологических ниш, по степени воздействия сравнима с генетическим фактором и альтернативна той среде, в которой формировался геном человека. Помимо прочего, в III тыс. главным фактором, влияющим на ростовые процессы, стало техногенное загрязнение окружающего пространства, в то время как в ростовых исследованиях ХХ в. на роль важнейших претендовали одновременно социальные, семейные факторы, уровень модернизации вкупе с климатом, температурным режимом и широтой. Влияние последних на ростовые процессы указывает на сохранение эволюционно обоснованных связей показателей жизненного цикла с климатическими факторами как регуляторами иммунитета и в современном техногенном мире.

В мировой литературе обсуждаются разные аспекты секулярной соматической динамики детей в связи с периодом онтогенеза. Так, размеры тела новорожденных являются итогом адаптации организма растущего плода, основанной на высокой пластичности роста, к относительно стабильным компонентам материнского фенотипа [Wells, Figueiroa, Alves, 2018]. Главными медиаторами этого процесса, по ре- зультатам множественного регрессионного анализа, со стороны материнского организма выступают размеры таза, опосредующие нутритивный и морфологический статус матери в целом; а со стороны новорожденного – обхват головы. Чувствительность роста плода к размерам таза роженицы снижает риск неблагоприятного исхода родов. Итогом этой адаптации является синхронность секулярной динамики обхвата головы новорожденного и размеров таза рожениц. В частности, достоверная децелерация показателя для новорожденных России на протяжении 1950–2010 гг. совпадает с тенденцией к сужению таза у рожениц, систематически отмечаемой для различных регионов России с 1980-х гг. [Могеладзе, Щуров, Холодков, 2009; Федотова, Горбачева, 2016; Яцык, Малкова, Сюткина, 2007]. Интересно, что для новорожденных Москвы в период с 1880-х по 1960-е гг. отмечается интенсивное увеличение окружности головы в сочетании с более умеренной акцелерацией длины и массы тела и децелерацией обхвата живота [Никитюк, 1972] на фоне некоторого увеличения сагиттальных размеров таза рожениц. Такая последовательность секулярной динамики обхвата головы новорожденных подтверждает представления о флуктуации временных трендов соматических размеров в рамках общего колебательного процесса изменений биоритмов человека [Хрисанфова, Перевозчиков, 1999, с. 162]. Английский антрополог Дж.К. Уэллс осуществил довольно спекулятивную, по утверждению самого автора, попытку реконструировать тренды массы тела новорожденных в эпоху палеолита и неолита, основываясь исключительно на секулярных трендах длины тела взрослого населения, абстрагируясь от множества экологических факторов [Wells, 2009]. Полученные им результаты позволяют говорить о существенном уменьшении массы тела новорожденных от палеолита к неолиту и более умеренных колебаниях впоследствии.

Заметим, что размеры тела новорожденных и таза рожениц с самого начала эволюционной истории Homo sapiens оказались в центре почти непримиримого биологического конфликта – необходимость совершенствования бипедии, дававшей нашим предкам известные энергетические преимущества, вступила в противоречие с необходимостью родоразрешения крупным плодом с объемным мозгом. Компромисс и достигнутый единожды баланс между расширением женского таза и ограничением темпов внутриутробного развития плода, в частности, верхним пределом соматических размеров новорожденного и снижением скорости развития мозга (развития, вынесенного «за скобки» внутриутробного развития) продолжает поддерживаться на протяжении всей биологической истории нашего вида под строгим контролем стабилизирующего отбора. В литературе высказывается точка зрения, что небольшое уменьшение размеров тела и мозга, которое произошло у Homo sapiens в течение последних 30–40 тыс. лет, было связано с экономией ресурсов, затрачиваемых матерью на вынашивание, рождение и вскармливание детей, и стало одним из факторов, обеспечивших быстрое заселение нашими предками просторов Евразии [De Leon et al., 2008]. Не исключено, что именно в преодолении указанного биологического конфликта потерпели фиаско неандертальцы.

По материалам когортного исследования детей Джимма, крупнейшего города Юго-Западной Эфиопии, у новорожденного жировая масса тела не зависит от его длины, а в 2 года положительно связана с длиной тела и объясняет значительную долю ее вариабельности [Admassu et al., 2017]. Параллельный анализ секулярных трендов длины и массы тела на протяжении 50 лет в Японии (1950–2010) и Южной Корее (1965–2005), проведенный для одногодовых возрастных групп детей, подростков и юношества (возрастной охват от 1 до 20 лет), показал существенные различия в этнических паттернах роста, которые с трудом поддаются интерпретации в контексте различий в национальном доходе, диете и образе жизни. В обеих выборках отмечен ускоренный рост длинных ко стей в младенческий период. В результате значительные секулярные различия в дефинитивной длине тела определяются уже к возрасту 1,5 года [Cole, Mori, 2018].

По материалам продольного исследования в Непале, социально-экономический статус семьи новорожденного в значительной степени определяет в последующие годы развитие жироотложения (жировой массы), а высшее образование матери ассоциируется с увеличением длины тела на величину 0,6–0,7 среднеквадратического отклонения в возрасте 2,5 и 8,5 года [Devakumar et al., 2018].

Судя по результатам анализа секулярной динамики длины тела голландских детей 0–21 года, впервые за 150 лет истории с 1858 г. самая высокая популяция в мире стабилизировалась по данному показателю, дефинитивная длина тела мальчиков и девочек остается на уровне 1997 г. – 183,8 ± 7,1 и 170,7 ± 6,3 см соответственно [Schonbeck et al., 2013]. Это может означать как достижение генетического оптимума, так и стабилизацию акцелерирующих факторов среды в последнее десятилетие, что препятствует свободному проявлению ростового потенциала.

Анализ возрастной динамики соотношения наследственных и средовых факторов в популяционном варьировании параметров физического развития московских детей с привлечением близнецовых данных [Хамаганова, 1979] показал, что от периода новорожденности до 15 лет удельный вес генотипа в фенотипической изменчивости этих параметров уве- личивается. В целом роль наследственных факторов в популяционном разнообразии показателей физического развития высока и больше, чем в детерминации нейрофизиологических параметров. При этом в межиндивидуальной изменчивости длины тела выявлено значительное влияние средовых факторов в период новорожденности и в 7–9 лет, массы тела – в период новорожденности, в 4–6 и 10–12 лет, окружностей груди и головы – в 7–9 лет.

В задачу настоящей работы входит мета-анализ секулярной динамики двух интегральных показателей физического развития российских детей – длины и массы тела – в конце XIX – начале XXI в. с привлечением большого спектра городских выборок. Рассмотрение широкого возрастного интервала, от новорож-денности до юношества, предоставляет возможность для сравнительной оценки интенсивности секулярной динамики в зависимости от периода онтогенеза и его биологического содержания. Формат статьи не позволяет подробно остановиться на временнóй динамике длины и массы тела всех одногодовых половозрастных групп, поэтому в каждом периоде онтогенеза мы выбрали наиболее информативные с физиологической и поведенческой точки зрения возрастные срезы, в известном смысле контрастные друг другу. Их последовательность достаточно четко описывает содержание периода роста и развития. Возрастная периодизация соответствует методическим рекомендациям в современной возрастной физиологии [Безруких, 2006]. Новорожденность (1–10 дней, в современной неонатологии – этап от момента перевязки пуповины до достижения возраста 28 дней [Практическое руководство..., 2008, с. 10]) – размеры и масса тела маркируют качество внутриутробного роста, являются производным факторов, ограничивающих рост (морфология матери), и объектом стабилизирующего отбора. Один год (грудной возраст: 10 дней – 1 год) – размеры тела определяют качество периода компенсаторного роста и итог интенсивных перестроек структуры межиндивидуального и межпопуляционного разнообразия основных антропометрических параметров на первом году жизни. Два года (ранний возраст: 1–3 года) – размеры тела описывают статус организма, почти полностью независимого от обстоятельств внутриутробного роста и материнского фактора. Три года (также ранний возраст) – условная граница между физиологически и поведенчески зависимым организмом и автономным; размеры тела в известной степени могут считаться началом устойчивого индивидуального ростового канала. Шесть лет (первое детство: 4–7 лет) – накопление морфофункциональных изменений приводит к значительному изменению общего плана строения и пропорций тела, появлению новых биомеханических свойств, обретению черт индивидуальности личности; возраст полуростового скачка, ко- торый фиксируется не во всех ростовых исследованиях. Девять лет (второе детство: 8–12 лет у мальчиков, 8–11 лет у девочек) – небольшие скорости соматического роста, самые низкие темпы приростов в интервале между первым и вторым ростовыми скачками, минимальные межгрупповые соматические различия; при этом активная первичная социализация. Тринадцать лет (подростковый возраст: 13–16 лет у мальчиков, 12–15 лет у девочек) – пубертатный скачок роста, ранние стадии которого связаны с активацией секреции гормона роста; критический период развития, резкая активация генома, бурные дифферен-цировочные процессы. Семнадцать лет (юношеский возраст: 17–21 год у юношей, 16–20 лет у девушек) – конец полового созревания на фоне продолжающегося, хотя и не столь заметного, биологического развития организма до достижения морфофункциональной стабильности в 21 год у девушек и 25 лет у юношей.

Анализ секулярной динамики дефинитивной длины тела взрослых мужчин и женщин проведен недавно коллективными усилиями ученых всего мира (исключая Россию и сопредельные государства – бывшие республики СССР) [NCD Risk Factor..., 2016]. Обобщение трендов за столетие на базе 1 472 популяционных исследований позволило ответить на вопрос, как изменилась длина тела человечества за XX в. Цель нашей работы – оценить изменения весоростовых показателей детей разного возраста (0–17 лет), также за столетие для большинства возрастных категорий, на территории одной шестой части суши (бывшего СССР), не охваченной этим исследованием. В нем фигурируют специально рассчитанные средние значения показателя для стран, а в нашем – для городов и этнических групп.

В указанном исследовании в числе прочего была прослежена эпохальная преемственность географического распределения показателя – области высо-коро сло сти и низкорослости на историческом интервале 1896–1996 гг. не изменяются. Сохраняется также разница в длине тела между высокорослыми и низкорослыми популяциями (для женщин 19–20 см, для мужчин даже несколько увеличивается вне связи с социальным контекстом). Аналогичная эпохальная преемственность географического распределения соматических параметров показана на материалах масштабных прикладных обследований взрослого городского населения бывшего СССР [Дерябин, Пу-рунджан, 1990, с. 121–167; Куршакова, 1983]. Она характерна и для детей, но не исчерпывает всех нюансов ростовых процессов и нарушается по очевидным причинам (межгрупповые различия возраста максимальных скоростей роста, накопление стохастических изменений в связи с неоднородным социальным составом выборок, спецификой условий жизни и т.д.). Например, анализ ростовых процессов детского насе- ления стран – членов СЭВ (НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР) на исходе 1960-х гг. показал, что только у детей 3 лет и отчасти 17 лет межгрупповые (этно-территориальные) различия имеют такой же характер, как у взрослых. Во всех других возрастах и для всех прочих признаков (обхват груди, длина туловища и конечностей) соотносительное положение детских выборок непостоянно [Дунаевская, 1974]. Знаменательно, что в возрасте 3 лет происходят коренные изменения в иммунной системе, именно в этом возрасте начинают формироваться системы корреляций между соматическими признаками. Возможно, трехлетний интервал является шагом периодичности в деятельности иммунной системы человека, определяющей наступление онтогенетических кризисов [Куршако-ва и др., 1994]; у детей соматическая реакция фиксируется в год кризиса, у взрослых – годом позже.

Материалы и методы

Исследование выполнено, как уже упоминалось, по материалам бывшего СССР и России; охватывает 193 территориальные группы, представленные выборками за разные де сятилетия; включает широкий спектр этнических групп России и сопредельных государств (адыги, азербайджанцы, армяне, башкиры, белорусы, грузины, долганы, кабардинцы, казахи, калмыки, киргизы, карелы, коми, кумыки, латыши, литовцы, марийцы, молдаване, ненцы, осетины, русские, таджики, татары тувинцы, туркмены, удмурты, узбеки, украинцы, хакасы, ханты и манси, чукчи, эстонцы, якуты). Его субъектом являются новорожденные (338 выборок), годовалые дети (188 выборок), двухлетние (116 выборок), трехлетние (256 выборок), шестилетние (312 выборок), девятилетние (418 выборок), 13-летние (402 выборки), 17-летние (254 выборки). Численность каждой половозрастной группы ок. 100 чел. Выборки городские, что обеспечивает большую гомогенность материала. Строго говоря, противопоставление городского и сельского населения в сегодняшнем мире в значительной степени утратило свою актуальность, однако наше исследование включает большой ретроспективный массив данных, а для материала 50-летней и большей давности такое разделение было принципиальным. Например, для большого набора этнотерриториальных групп бывшего СССР показаны систематические различия возраста менархе (наиболее чувствительного к воздействию условий среды индикатора) городских и сельских девочек вне зависимости от этнической принадлежности и удивительное единообразие, в некотором смысле «консерватизм» в темпах созревания жительниц крупных городов. Для русских девочек Москвы, Архангельска, Смоленска, Нижнего Новгорода,

Улан-Удэ, Омска, Томска, Иркутска, Южно-Сахалинска колебания показателя укладываются в диапазон 12,9–13,1 года, для сельского русского населения соответствующих областей размах изменчивости больше – 0,8 года [Година, 2003, с. 157]. Изучение эт-нотерриториального разнообразия размеров тела новорожденных бывшего СССР на базе 63 ростовых исследований выявило систематические различия между горожанами и сельчанами тех же регионов (весоростовые показатели у городских новорожденных выше, чем у сельских) [Боровкова и др., 2012].

Исторический отрезок наблюдения для детей дошкольного и школьного возраста – с 1880-х гг. по настоящее время с десятилетним интервалом, для новорожденных и грудных – с 1920-х, для детей раннего возраста – с 1950-х. Общая численность массива данных составляет более 310 тыс. чел. Основной источник – материалы по физическому развитию детей и подро стков бывшего СССР и России, собранные по единым требованиям и вследствие этого сравнимые [Материалы..., 1962, 1965, 1977, 1986, 1988, 1998; Физическое развитие..., 2013, 2019]. Эти сборники, регулярно издаваемые Научным центром здоровья детей РАМН, обновляются примерно раз в десять лет, поскольку существенные, в т.ч. достоверные, секулярные соматические изменения накапливаются не быстрее, чем за десятилетие. Именно такой «естественный» временной шаг (10 лет) использован в нашем исследовании. Напомним, что сома обладает длительной онтогенетической и эволюционной памятью, ответ организма на влияние различных факторов на соматическом уровне отражает системный (целостный) характер реакции, поэтому сома наиболее информативный объект для анализа специфики развития живой системы и процесса формирования ее надежности [Куршакова и др., 1994]. Дополнительный источник материала – статьи [Чучукало, 1929; Штефко, 1925], диссертации [Бауер, 1900; Боровка, 1913; Грацианов, 1889; Дик, 1883; Зак, 1892; Зейли-гер, 1900] и некоторые собственные архивные материалы. Объектом исследования являются два основных антропометрических параметра: длина и масса тела как интегральные показатели соответственно скелетного развития и обменных процессов. Уменьшение массы тела при увеличении его длины, или усиление лептосомности телосложения, связано с ослаблением физических кондиций и адаптивного потенциала, что подтверждается многочисленными ауксологическими исследованиями детей разных возрастных периодов.

В отсутствии доступных индивидуальных данных и возможности применения многомерных статистических методов для оценки уровня и направления связи антропометрических параметров детей с временны́ м фактором для каждой половозрастной группы строились диаграммы рассеяния (эффективный инстру- мент при работе с большими наборами выборочных средних). Это графический вариант корреляционного анализа для двух переменных на плоскости в декартовой системе координат. В нашем случае независимая переменная – годы обследования (1880-е... 1920-е... 2000-е), зависимая – длина или масса тела для каждой отдельно взятой половозрастной группы. Всего, таким образом, проанализировано 32 диаграммы. Для иллюстрации интенсивности секулярных изменений в каждой группе рассчитана средняя скорость секулярной прибавки длины или массы тела за десятилетие (отношение секулярной прибавки параметра за весь период наблюдений к числу десятилетних интервалов в нем).

Результаты

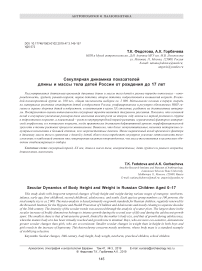

Направление секулярной динамики длины тела в возрастном интервале от рождения до 3 лет идентично для мальчиков и девочек всех рассматриваемых возрастных групп и состоит в достоверном увеличении размера, или акцелерации скелетного развития (рис. 1, а – в ). Для новорожденных обоего пола прибавка составляет более 2 см на протяжении 1920–2010-х гг. ( r = 0,27 для мальчиков, r = 0,37 для девочек, p = 0,00), для 12-месячных детей за период 1930–2010-е гг. – 4,7 см у мальчиков и 3,8 см у девочек ( r = 0,4, p = 0,00), для двухлетних в интервале 1950–2010-е – ок. 3 см ( r = 0,46 для мальчиков, r = 0,47 для девочек, p = 0,00), для трехлетних в том же интервале – ок. 2 см ( r = 0,27, p = 0,00). Небольшое уменьшение может отражать хорошо известный в ауксологии факт постепенного снижения скорости роста в возрастном интервале от рождения до 3 лет при сохранении достаточно высоких темпов в целом [Deryabin, Krans, Fedotova, 2005].

В возрастном интервале от 6 до 17 лет (рис. 1, г ) наименьший вклад временнóго фактора в секулярную динамику длины тела выявлен для шестилетних мальчиков ( r = 0,19, p = 0,02) и девочек ( r = 0,42, p = 0,00), затем он последовательно увеличивается к 9 ( r = 0,66 для мальчиков, r = 0,61 для девочек, p = 0,00) и 13 ( r = 0,76 для мальчиков, r = 0,73 для девочек, p = 0,00) годам, а к 17-летнему возрасту вновь уменьшается ( r = 0,42 для мальчиков, r = 0,62 для девочек, p = 0,00). Как видно, динамика вклада временнóго фактора, определяющего секулярные изменения показателей физического развития на фоне усиления антропогенной нагрузки, в целом одинакова для детей обоего пола. Неожиданно выше он у менее экочувствитель-ных в норме девочек, сравнительно с мальчиками, в возрасте 6 и 17 лет, что случается на фоне дистрессо-вой антропогенной нагрузки. Так, например, в крайне экологически неблагоприятных районах мегаполиса Москвы, в сравнении с относительно благополучными, для детей 3–6 лет характерно некоторое замед-

вг

Рис. 1. Секулярная динамика длины тела мальчиков городов России.

а – новорожденные; б – годовалые; в – раннего возраста; г – дошкольного и школьного возраста. Временные интервалы (шаг в 10 лет): –2 – 1880-е гг., 0 – 1900-е, 2 – 1920-е… 10 – 2000-е.

ление скелетного развития в сочетании с усилением жироотложения, что отчетливо выражено у девочек и менее явно у мальчиков [Федотова, Дерябин, 2006].

Средняя скоро сть секулярной прибавки длины тела за десятилетие на старте онтогенеза у новорожденных мальчиков составляет 0,32 см, у годовалых – 0,38, двухлетних – 0,61, у трехлетних – 0,29 см; у девочек – соответственно 0,23; 0,37; 0,6 и 0,37 см. В возрастном интервале 6–17 лет этот показатель у мальчиков 6 лет – ок. 1 см, 9 лет – 0,9, 13 лет – 1,7, 17 лет – 0,75 см; у девочек – соответственно ок. 0,9; 0,9; 1,45 и 0,8 см. Таким образом, наиболее интенсивная секулярная динамика по длине тела характерна для детей в пубертатный период, причем мальчики обгоняют девочек, а самая низкая – для 17-летних. Следовательно, основной вклад в секулярное увеличение длины тела населения в возрастном интервале 6–17 лет вно сит ростовой скачок в подростковом возрасте.

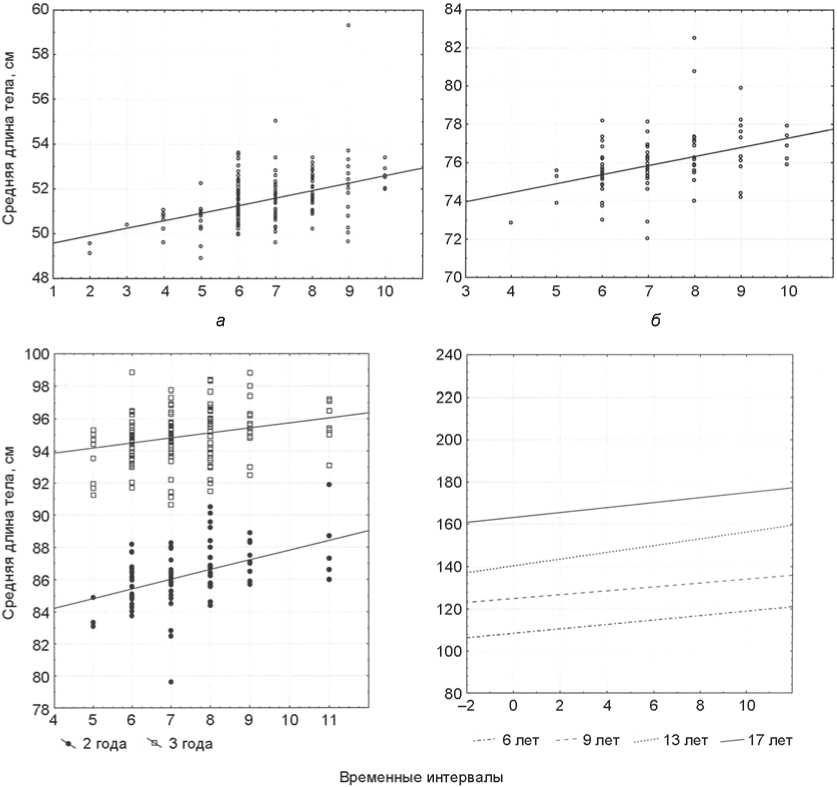

Секулярные изменения массы тела детей на старте онтогенеза (рис. 2, а – в ) существенно отличаются от трендов длины тела. У новорожденных отмечается секулярная стабильность показателя. Небольшое его увеличение у девочек (50 г за восемь десятилетий) недостоверно ( r = 0,08, p = 0,33). В связи с этим нельзя не упомянуть, что масса тела новорожденных является классическим объектом стабилизирующего отбора, а наибольший вклад в вариации показателя принадлежит семейному фактору – параметрам родителей и сибсов при рождении [Боровкова, 2012; Tanner, Lejarraga, Turner, 1972]. Данный фактор объясняет ок. 16 % изменчивости размеров тела новорожденных, в то время как все прочие – не более 1–4 %. Несколько большие абсолютные секулярные прибав-

вг

Рис. 2. Секулярная динамика массы тела мальчиков городов России.

а – новорожденные; б – годовалые; в – раннего возраста; г – дошкольного и школьного возраста. Временные интервалы (шаг в 10 лет): –2 – 1880-е гг., 0 – 1900-е, 2 – 1920-е… 10 – 2000-е гг.

ки массы тела у годовалых детей (300–400 г за 60 лет) также недостоверны (r = 0,03, p = 0,17 для мальчиков, r = 0,33, p = 0,33 для девочек). Сочетание секулярной стабильности массы тела с тенденцией увеличения его длины отражает усиление лептосомности телосложения на старте онтогенеза. У годовалых детей обоего пола это сопровождается также усилением узкосло-женности (отрицательная секулярная динамика обхвата груди на фоне акцелерации длины тела) [Федотова, Горбачева, 2017]. В раннем возрасте отмечается более синхронное секулярное увеличение длины и массы тела. В частности, для двухлетних детей абсолютная секулярная прибавка массы тела составляет ок. 700 г за шесть десятилетий и является достоверной (r = 0,32, p = 0,00 для мальчиков, r = 0,27, p = 0,01 для девочек). Этот показатель у мальчиков и девочек 3 лет приближается к достоверному. Таким образом, секулярный тренд лептосомности у детей раннего возраста выражен меньше, чем у новорожденных и младенцев.

В возрастном интервале 6–17 лет (рис. 2, г ) вклад временнóго фактора в динамику массы, как и в случае с длиной тела, наименьший в 6 лет ( r = 0,31 для мальчиков, r = 0,25 для девочек, p = 0,00), последовательно увеличивается к 9 ( r = 0,50 для мальчиков, r = 0,46 для девочек, p = 0,00) и 13 ( r = 0,65 для мальчиков, r = 0,55 для девочек, p = 0,00) годам, а к 17-летнему возрасту уменьшается ( r = 0,37 для мальчиков, r = 0,26 для девочек, p = 0,00). В целом он выше у более экочувстви-тельных мальчиков, сравнительно с девочками.

Средняя скорость секулярной прибавки массы тела за десятилетие на старте онтогенеза у новорожденных мальчиков составляет 3 г, у годовалых – 30, у двухлетних – 100, у трехлетних – 57 г; у девочек – соответственно 5; ок. 50; 125 и 63 г. В возрастном интервале

6–17 лет этот показатель у мальчиков 6 лет – 0,16 кг, 9 лет – 0,5, 13 лет – 1,1, 17 лет – 0,6 кг, у девочек – соответственно 0,11; 0,48; 1,2 и 0,31 кг. Таким образом, темпы секулярных изменений массы тела в возрасте 6–17 лет самые высокие в период пубертатного ростового скачка и существенно снижаются в 17 лет, особенно у девочек. Последнее может быть связано как с более быстрым достижением ими дефинитивного морфологического статуса, так и с социально-культурными «требованиями», диктующими определенные стереотипы телосложения, диеты, занятия фитнесом и проч., поскольку этим веяниям девушки подвержены больше, чем юноши.

Очевидно, что в младших возрастах (0–3 года) вклад временного фактора в секулярную динамику массы тела существенно ниже, чем в старших (6–17 лет), и с осторожностью может считаться пренебрежимо малым. В то время как вклад в секулярную динамику длины тела в возрастном интервале 0–3 года хотя и меньше, чем в последующих, но в целом сравним по величине с прибавками в интервале 6–17 лет.

Обсуждение

Вклад временнóго фактора в секулярную динамику длины и массы тела последовательно увеличивается от рождения до 2 лет, уменьшается к 3 годам, затем вновь возрастает от 6 до 13 лет и уменьшается к 17 годам. Таким образом, секулярная динамика основных показателей физического развития в онтогенезе но сит нелинейный характер и наиболее явно фиксируется на втором году жизни в период активного поиска устойчивой индивидуальной ростовой траектории и в пубертатном возрасте (13 лет) на этапе окончательной корректировки индивидуальной онтогенетической траектории. Это хорошо согласуется с результатами мировых исследований, показавших, что секулярная динамика дефинитивной длины тела взрослых определяется увеличением длины ноги в первые два года жизни [Cole, 2003; Cole, Mori, 2018]. По итогам межнационального исследования близнецов, обобщившего целый ряд европейских работ, вклад генетического фактора в изменчивость показателя длины тела увеличивается от рождения до подросткового возраста и достигает пика как раз в 13 лет [Jelenkovic et al., 2016]. Авторы подчеркивают, что следует с осторожностью интерпретировать зафиксированный в ходе анализа максимум соотносительного вклада средового компонента в вариации длины тела в первые годы жизни (50 % в 1 год, затем уменьшается в детском и подростковом возрасте), поскольку паттерны роста близнецов на старте онтогенеза существенно отличаются от ростовых траекторий одиночнорожденных детей. Менее четко секулярные тренды проявляются в относительно биологически нейтральных возрастах – 3 года, 6 и 17 лет, – характеризующихся меньшими скоростями роста. Некоторое увеличение интенсивно сти секулярных изменений в девятилетнем возрасте хорошо согласуется с отмеченным в работе Т.Г. Хамагановой [1979] возрастанием роли средовых факторов в межиндивидуальном разнообразии показателей длины тела и обхвата груди в 7–9 лет и массы тела в возрастном интервале 10–12 лет – пограничном для рассматриваемых в нашей работе возрастов 9 и 13 лет. Сходные различия в интенсивности секулярных трендов сома-тиче ских показателей в разных возрастных группах выявлены у сельского населения Южной Мексики в 1968–2000 гг. Секулярные изменения длины тела и ноги, роста сидя минимальны в группе мальчиков 6–9 лет и существенно больше у подростков; у девочек, напротив, в возрастных интервалах 6–9 и 10–13 лет они более интенсивны, чем в 13–17 лет; секулярный прирост длины тела молодых взрослых обоего пола ниже, чем подростков [Malina et al., 2004]. В национальном исследовании роста и развития китайских детей дошкольного возраста по материалам девяти городов отмечено отсутствие в 1975–2015 гг. достоверных секулярных приростов длины и массы тела до 3 лет и их наличие в возрастном интервале 3–7 лет [A national survey..., 2018].

В целом вклад временнóго фактора в динамику длины тела несколько больше по сравнению с массой тела. Таким образом, секулярные тренды показателя скелетного развития с высокой степенью наследственной детерминации выражены более четко, чем массы тела, вариации которой почти в равной мере зависят от развития всех трех компонентов сомы – скелетного, мышечного и жирового – и, следовательно, от образа жизни (уровень физической нагрузки, характер питания и т.д.). Еще раз подчеркнем, что временная динамика скелетного компонента сомы реализуется в основном через нейрогенные механизмы как ответ на усиление антропогенной нагрузки, а секулярные тренды показателей поперечного развития тела являются более «непосредственной» реакцией на образ жизни. Например, в лонгитюдном исследовании Института Фелса (США) показано, что индекс массы тела у юношей в последние годы возрастает в первую очередь за счет увеличения жировой массы, а у девушек также и за счет обезжиренной. Авторы связывают это с возможными изменениями образа жизни и паттернов поведения, не охватившими еще мужскую половину населения и требующими дополнительной идентификации [Johnson et al., 2013]. Об известной независимости роста длины тела от развития жировой ткани, а следовательно, от характера питания и доходов семьи свидетельствуют результаты обследования детей Калькутты (Индия) в 1982–2011 гг. [Scheffler et al., 2018]. Выраженное секулярное усиление лепто-сомности новорожденных и младенцев соответствует аналогичным морфологическим особенностям их потенциальных матерей – манифестных лептосомных подростков 1970–1990-х гг. – и указывает на межпоколенные ассоциации микроэволюционных соматических изменений.

Наконец, секулярная динамика в целом более четко выражена у мальчиков по сравнению с девочками. Это вполне согласуется с фактом большей экочувствительности мужского пола в норме. Как уже было упомянуто выше, половые различия в секулярных трендах продольных размеров выявлены для сельского населения Мексики [Malina et al., 2004]. Бóльшая экочувствительность практически здоровых новорожденных мальчиков отмечена для периода 1962–1988 гг. в Японии на фоне существенного социально-экономического прогресса, так или иначе влияющего на физиологию пренатального роста; секулярные сдвиги касаются в первую очередь длины и массы тела и недостоверны для обхватных размеров груди и головы [Oishi et al., 2004].

Отметим, что направление секулярной динамики основных показателей физического развития можно считать универсальным для разных территориальных групп, вошедших в мета-анализ, но есть региональные особенности в ее интенсивности/выраженности. Это указывает на актуальность локальных ростовых стандартов и заслуживает отдельного рассмотрения.

Заключение

По итогам нашего исследования можно констатировать большую интенсивность секулярных трендов длины и массы тела детей обоего пола в период наиболее активного роста и развития – на втором году жизни и в подростковом возрасте 13 лет – и меньшую чувствительность к временнóму фактору (фактически описывающему возрастание уровня антропогенного стресса) в периоды замедления ростовых процессов, в частности, в 6 и особенно 17 лет. Вклад временнóго фактора в динамику основных показателей физического развития в целом больше у мальчиков, которые более экочувствительны, чем девочки.

Менее выраженный секулярный тренд массы тела, по сравнению с длиной, у детей обоего пола всех возрастных групп указывает на различие факторов изменчивости продольного и поперечного развития тела и определяет секулярную динамику его формы – уменьшение отношения массы тела к длине, что приводит к усилению лептосомности телосложения. Особенно явно процессы лептосомизации детского населения отмечались в разных регионах Европы во второй половине XX столетия.

Можно, видимо, констатировать, что основной вклад в секулярное увеличение размеров тела населения вносит интенсивный рост на втором году жизни и в период ростового спурта в подростковом возрасте, а наименьший – рост на внутриутробном этапе развития, ограниченный фактором материнской морфологии, и в юношеском возрасте, когда практически до стигнут дефинитивный уровень морфофункциональной зрелости и темпы ростовых процессов минимальные. Поскольку девушки до стигают дефинитивного морфологического статуса раньше юношей, половые различия в интенсивности секулярной динамики особенно заметны именно в 17-летнем возрасте.

Обсуждаемые в статье закономерности представляют один из аспектов изучения секулярных трендов, который можно назвать надэтническим или надпопуляционным. Аналогичный алгоритм анализа пространственной соматической изменчиво сти на материалах более 70 ростовых исследований детского населения бывшего СССР позволил установить наличие западно-восточного градиента в распределении длины тела детей разных этнотерриториальных групп [Година, 2001]. Для более детального изучения временной соматической динамики, в частности, последствий стресса, необходимо, выражаясь образным языком, более сильное увеличение – рассмотрение отдельно взятых популяций и индивидуальных данных, в т.ч. для расчета коэффициента вариации как информативного статистического маркера стресса даже в отсутствии собственно соматических изменений. Так, для московской выборки показано, что девочки, рожденные в годы Великой Отечественной войны, смогли без значительного ущерба реализовать программу роста и развития с эволюционно обусловленными чередованиями темпов на ранних этапах онтогенеза [Задорожная, 2018]. Согласно результатам исследования долгожительской абхазской популяции, военные события 1992–1993 гг. и сопутствующие им стрессовые социальные последствия нарушили темпы онтогенеза абхазов, соответствующие особенностям долгожительских популяций. За 25-летний период (1980–2004) существенно увеличились темпы скелетного созревания и соматического развития, однако достоверные изменения показателей фиксируются у детей не раньше возраста 10–11 и 12–13 лет соответственно [Бацевич и др., 2006]. В последние десятилетия важнейшим стресс-фактором становится техногенное загрязнение пространства как следствие индустриальной гонки, имеющее, возможно, более тяжелые последствия, чем социальные катаклизмы. Так, агрессивное влияние на детский организм комбинированных радиационно-токсических метаболитов в Брянской обл. провоцирует задержку процессов роста и развития детей 7–9 лет вкупе с неблагоприятными изменениями кле- точного иммунитета и увеличением частоты цитогенетических нарушений [Корсаков, 2012]. В районах Белгородской обл. с критическими экологическими ситуациями на протяжении по следних десятилетий ХХ в. выявлены достоверно бóльшие средние значения основных морфофункциональных показателей новорожденных и одновременно достоверно меньшие антропометрических показателей детей дошкольного и младшего школьного возраста по сравнению с ровесниками из районов, где экологические условия удовлетворительные [Крикун, 2006]. Зафиксированные в нашей работе различия в темпах секулярных изменений у детей в зависимости от периода онтогенеза хорошо сочетаются с приведенными фактами разной экочувствительности детского организма в связи с возрастом.

Список литературы Секулярная динамика показателей длины и массы тела детей России от рождения до 17 лет

- Бауер А.К. К вопросу о физическом развитии подрастающего женского организма по наблюдениям над воспитанницами московских сиротских заведений Ведомства учреждений императрицы Марии: Рост и вес: дис. ... д-ра медицины. – М., 1900. – 78 c.

- Бацевич В.А., Година Е.З., Прудникова А.С., Ясина О.В., Квициния П.К. Секулярные изменения показателей соматического развития детей и подростков сельских районов Абхазии за последние 25 лет // Современная сельская Абхазия: Социально-этнографические и антропологические исследования. – М.: ИЭА РАН, 2006. – С. 189–227.

- Безруких М.М. Методологические подходы к проблеме возрастного развития // Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические вопросы): практическое руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – С. 39–67.

- Боровка В.А. Санитарное обследование городских училищ и учащихся: (Наблюдения и исследования, произведенные в санкт-петербургских городских училищах): дис. ... д-ра медицины. – СПб., 1913. – 180 с.

- Боровкова Н.П. Размеры тела новорожденных в связи с морфологическими показателями роженицы // Ломоносов-2012: XIX Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 9–13 апр. 2012 г. Секция «Биология»: тез. докл. – М.: МАКС Пресс, 2012. – С. 4–5.

- Боровкова Н.П., Горбачева А.К., Федотова Т.К., Чтецов В.П. Этнотерриториальное разнообразие размеров тела новорожденных // Вестн. Мос. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2012. – № 3. – С. 56–71.

- Година Е.З. Динамика процессов роста и развития у человека: пространственно-временные аспекты: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – М., 2001. – 50 с.

- Година Е.З. Ауксология // Антропология: учебник для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Владос, 2003. – С. 113–172.

- Грацианов Н.А. Материалы для изучения физического развития детского и юношеского возрастов в зависимости от наследственности и успешности в школьных занятиях: дис. ... д-ра медицины. – СПб., 1889. – 94 с.

- Дерябин В.Е. Антропология: курс лекций. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2009. – 342, [1] с.: ил., табл.

- Дерябин В.Е., Пурунджан А.Л. Географические особенности строения тела населения СССР. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1990. – 191 с.

- Дик А.Я. Материалы к исследованию роста, веса, окружности груди и жизненной емкости легких детского и юношеского возрастов, основанные на наблюдениях, сделанных в С.-Петербурге: дис. ... д-ра медицины. – СПб., 1883. – 168 с.

- Дунаевская Т.Н. Морфологические особенности и ростовые процессы у детей // Размерная типология населения стран-членов СЭВ. – М.: Легкая индустрия, 1974. – С. 247–255.

- Задорожная Л.В. Изменчивость показателей жироотложения московских школьниц начала 1960-х гг. (по материалам обследования В.С. Соловьевой) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2018. – № 3. – С. 96–101.

- Зак Н.В. Физическое развитие детей в среднеучебных заведениях г. Москвы: дис. ... д-ра медицины. – М., 1892. – 273 с.

- Зейлигер Д.Л. Материалы для исследования физического развития учащихся в начальных школах г. Петрозаводска: дис. ... д-ра медицины. – СПб., 1900. – 208 с.

- Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. – М.: ИЭА РАН, 2004. – 551 с.

- Корсаков А.В. Комплексная эколого-гигиеническая оценка изменений состава среды как фактора риска для здоровья населения: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – Брянск,2012. – 47 с.

- Крикун Е.Н. Изменчивость морфофункциональных показателей организма человека под влиянием неблагоприятных эколого-биологических факторов: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – М., 2006. – 39 с.

- Куршакова Ю.С. Факторы, определяющие вариации типологического состава населения во времени и на территории // Антропометрическая стандартизация населения стран-членов СЭВ. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – С. 111–126.

- Куршакова Ю.С., Дунаевская Т.Н., Смирнова Н.С.,

- Шугаева Г.Ш. Исследование доли соматической нормы у детей от 3-х до 17 лет с целью выявления периодов онтогенеза с повышенной чувствительностью к воздействию среды // Биология, экология, биотехнология и почвоведение. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1994. – С. 32–41.

- Материалы по физическому развитию детей и подростков. – М.: Медгиз, 1962. – Вып. I / ред. А.Я. Гольдфельд, А.М. Мерков, А.Г. Цейтлин. – 375 c.

- Материалы по физическому развитию детей и подростков городов и сельских местностей СССР. – Л.: Медицина, 1965. – Вып. II / ред. А.Я. Гольдфельд, А.М. Мерков, А.Г. Цейтлин. – 670 с.

- Материалы по физическому развитию детей и подростков городов и сельских местностей СССР. – М.: Медицина, 1977. – Вып. III / ред. А.М. Мерков, А.Ф. Серенко, Г.Н. Сердюковская. – 496 c.

- Материалы по физическому развитию детей и подростков городов и сельских местностей СССР. – М.: Всесоюз. НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко, 1986. – Вып. IV. – Ч. I: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика / ред. В.В. Канеп, Г.Н. Сердюковская, А.Ф. Серенко, В.К. Овчаров – 171 с.

- Материалы по физическому развитию детей и подростков городов и сельских местностей СССР. – М.: Всесоюз. НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко, 1988. – Вып. IV. – Ч. II / ред. Г.Н. Сердюковская, В.В. Канеп, А.Ф. Серенко, В.К. Овчаров – 223 с.

- Материалы по физическому развитию детей и подростков городов и сельских местностей Российской Федерации. – М.: НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН, 1998. – Вып. V / ред. Т.М. Максимова, Л.Г. Подунова. – 192 с.

- Могеладзе Н.О., Щуров В.А., Холодков В.А. Влияние изменения качества жизни населения на показатели роста и развития детей // Физиология развития человека: мат-лы Междунар. науч. конф. Москва, 22–24 июня 2009 г. Секция 4. – М.: Вердана, 2009. – С. 63–64.

- Никитюк Б.А. Изменения размеров тела новорожденных за последние 100 лет // Вопр. антропологии. – 1972. – № 42. – С. 78–94.

- Никитюк Б.А., Алпатов А.М. Связь вековых изменений процессов роста и развития человека с процессами солнечной активности // Вопр. антропологии. – 1979. – № 63. – С. 34–44.

- Практическое руководство по неонатологии / ред. Г.В. Яцык. – М.: Мед. информ. агентство, 2008. – 344 с.

- Федотова Т.К., Горбачева А.К. Соизменчивость размеров тела новорожденных и размеров таза рожениц в связи с фактором стабилизирующего отбора // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2016. – № 4. – С. 37–58.

- Федотова Т.К., Горбачева А.К. Физическое развитие новорожденных и грудных детей российских городов: секулярная динамика // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2017. – № 2. – С. 26–38.

- Федотова Т.К., Дерябин В.Е. Специфика соматического статуса современных детей 3–7 лет в экологически контрастных районах Москвы // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2006. – № 1. – С. 79–86.

- Физическое развитие детей и подростков Российской Федерации. – М.: Педиатръ, 2013. – Вып. VI / ред. А.А. Баранов, В.Р. Кучма. – 191 с.

- Физическое развитие детей и подростков Российской Федерации. – М.: Литтерра, 2019. – Вып. VII / ред. В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина, О.Ю. Милушкина. – 176 с.

- Хамаганова Т.Г. Влияние факторов внешней среды и наследственности на морфофункциональное развитие детей и подростков на разных этапах онтогенеза: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1979. – 22 с.

- Хрисанфова Е.Н. Эволюционная морфология скелета человека. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1978. – 218 с.

- Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология: учебник. – 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1999. – 400 с.

- Чучукало Г.И. Физическое развитие детей от одного года до восьми лет // Материалы по антропологии Украины. – Харьков: Гос. изд-во Украины, 1929. – Вып. 4: Дети дошкольного возраста / ред. Л.П. Николаев. – С. 90–140.

- Штефко В.Г. Материалы по физическому развитию детей и подростков. – М.: Наркомздрав, 1925. – 49 с.

- Яцык Г.В., Малкова И.И., Сюткина Е.В. Динамика показателей здоровья новорожденных детей на протяжении 21-летнего периода (январь 1985 г. – декабрь 2005 г.) // Рос. педиатр. журн. – 2007. – № 5. – С. 10–14.

- A national survey on physical growth and development of children under seven years of age in nine cities of China in 2015 // Zhongua Er Ke Za Zhi. – 2018. – Vol. 56, iss. 3. – P. 192–199.

- Admassu B., Wells J.C.K., Girma T., Andersen G.S., Owino V., Belachew T., Michaelsen K.F., Abera M., Wibaek R., Friis H., Kæstel P. Body composition at birth and height at 2 years: a prospective cohort study among children in Jimma, Ethiopia // Pediatr. Res. – 2017. – Vol. 82, iss. 2. – P. 209–214.

- Cole T.J. Secular trends in growth // Proc. Nutr. Soc. – 2000. – Vol. 59, iss. 2. – P. 317–324.

- Cole T.J. The secular trend in human physical growth: a biological review // Econ. Hum. Biol. – 2003. – Vol. 1. – P. 161–168.

- Cole T.J., Mori H. Fifty years of child height and weight in Japan and South Korea: Contrasting secular trend patterns analyzed by SITAR // Am. J. Hum. Biol. – 2018. – Vol. 30, iss. 1. – P. 1–13.

- De Leon M.S.P., Golovanova L., Doronichev V., Romanova G., Akazawa T., Kondo O., Ishida H., Zollikofer C.P.E. Neanderthal brain size at birth provides insights into the evolution of human life history // Proceedings of the National Akademy of Sciences of the United States of America. – 2008. – Vol. 105, iss. 37. – P. 13764–13768.

- Deryabin V.E., Krans V.M., Fedotova T.K. Comparative analysis of age dynamics of average values of body dimensions in children from birth to 7 years // J. Phys. Anthropol. – 2005. – Vol. 24, iss. 4. – P. 487–492.

- Devakumar D., Kular D., Shrestha B.P., Grijalva-Eternod C., Daniel R.M., Saville N.M., Manandhar D.S., Costello A., Osrin D., Wells J.C.K. Socioeconomic determinants of growth in a longitudinal study in Nepal // Matern. Child Nutr. – 2018. – Vol. 14, iss. 1. – P. 1–8.

- Jelenkovic A., Sund R., Hur Y.M., Yokoyama Y., Hjelmborg J.V., Möller S., Honda С., Magnusson P.K., Pedersen N.L., Ooki S., Aaltonen S., Stazi M.A., Fagnani C., D’Ippolito C., Freitas D.L., Maia J.A., Ji F., Ning F., Pang Z., Rebato E., Busjahn A., Kandler C., Saudino K.J., Jang K.L., Cozen W., Hwang A.E., Mack T.M., Gao W., Yu C., Li L., Corley R.P., Huibregtse B.M., Derom C., Vlietinck R.F., Loos R.J., Heikkilä K., Wardle J., Llewellyn C.H., Fisher A., McAdams T.A., Eley T.C., Gregory A.M., He M., Ding X., Bjerregaard-Andersen M., Beck-Nielsen H., Sodemann M., Tarnoki A.D., Tarnoki D.L., Knafo-Noam A., Mankuta D., Abramson L., Burt S.A., Klump K.L., Silberg J.L., Eaves L.J., Maes H.H., Krueger R.F., McGue M., Pahlen S., Gatz M., Butler D.A., Bartels M., van Beijsterveldt T.C., Craig J.M., Saffery R., Dubois L., Boivin M., Brendgen M., Dionne G., Vitaro F., Martin N.G., Medland S.E., Montgomery G.W., Swan G.E., Krasnow R., Tynelius P., Lichtenstein P., Haworth C.M., Plomin R., Bayasgalan G., Narandalai D., Harden K.P., Tucker-Drob E.M., Spector T., Mangino M., Lachance G., Baker L.A., Tuvblad C., Duncan G.E., Buchwald D., Willemsen G., Skytthe A., Kyvik K.O., Christensen K., Öncel S.Y., Aliev F., Rasmussen F., Goldberg J.H., Sørensen T.I., Boomsma D.I., Kaprio J., Silventoinen K. Genetic and environmental infl uences on height from infancy to early adulthood: An individual-based pooled analysis of 45 twin cohorts // Scientifi c Reports. – 2016. – Vol. 6. – P. 1–13.

- Johnson W., Chumlea W.C., Czerwinski S.A., Demerath E.W. Secular trends in the fat and fat-free components of body mass index in children aged 8–18 years born in 1958–1995 // Ann. Hum. Biol. – 2013. – Vol. 1. – P. 107–110.

- Malina R.M., Pena Reyes M.E., Tan S.K., Buschoing P.H., Little B.B., Koziel S. Secular change in sitting height and leg length in rural Oaxaca, southern Mexico: 1968–2000 // Ann. Hum. Biol. – 2004. – Vol. 6. – P. 615–633.

- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC): A century of trends in adult human height // eLife. – 2016. – Vol. 5. – P. 1–29.

- Oishi K., Honda S., Takamura N., Kusano Y., Abe Y., Moji K., Takemoto T., Tahara Y., Aoyagi K. Secular trends of sizes at birth in Japanese healthy infants born between 1962 and Scheffler C., Krutzfeldt L.M., Dasqupta P., Hermanussen M. No associations between fat tissue and height in 5 019 children and adolescents, measured between 1982 and in 2011 in Kolkata/India // Anthropol. Anz. – 2018. – Vol. 74, iss. 5. – P. 403–411.

- Shell L.M. Culture, Urbanism and Changing Human Biology // Glob. Bioeth. – 2014. – Vol. 25, iss. 2. – P. 147–154.

- Schonbeck Y., Talma H., van Dommelen P., Bakker B., Buitendijk S.E., HiraSing R.A., van Buuren S. The world’s tallest nation has stopped growing taller: the height of Dutch children from 1955 to 2009 // Pediatr. Res. – 2013. – Vol. 73. – P. 371–377.

- Tanner J.M., Lejarraga H., Turner G. Within-family standards for birth weight // The Lancet. – 1972. – Vol. 2. – P. 193–197.

- Wells J.C.K. What was human birth weight in the past? Simulations based on data on stature from paleolithic to the present // J. Life Sci. – 2009. – Vol. 2. – P. 115–120.

- Wells J.C.K., Figueiroa J.N., Alves J.G. Maternal pelvic dimensions and neonatal size: Implications for growth plasticity in early life as adaptation // Evol. Med. Public Health. – 2018. – Iss. 1. – P. 191–200.