Селекция яблони на улучшение биохимического состава плодов

Автор: Седов Е.Н., Макаркина М.А., Серова З.М.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетика и селекция

Статья в выпуске: 1 т.46, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка сортов и гибридного фонда яблони, полученного за 1970-2009 годы во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур, по содержанию в плодах сахаров, органических кислот, аскорбиновой кислоты и Р-активных веществ. Изучены особенности наследования этих признаков. Показана перспективность селекции яблони на улучшение биохимического состава плодов.

Яблоня, генофонд, селекция, сахара, общая кислотность, аскорбиновая кислота, р-активные вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/142133261

IDR: 142133261 | УДК: 634.11:631.527:631.524.6

Текст научной статьи Селекция яблони на улучшение биохимического состава плодов

Важность селекции культурных растений на улучшение качества и химического состава отмечал еще Н.И. Вавилов (1). В 1930-е годы И.В. Мичурин обратил внимание на возможность получения сортов, употребление плодов которых способствует излечению тех или иных болезней (2). Многие ученые подчеркивали необходимость и перспективность селекции на улучшение химического состава плодов, особенно повышения их витамин-ности (3, 4). Первые такие работы были выполнены в 1930-1940-х годах во Всероссийском институте растениеводства (ВИР, г. Ленинград). В недалеком прошлом аналогичные исследования велись в ряде других научных учреждений, однако в настоящее время они не получают должного развития. Во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК, Орловская обл.) создание сортов с улучшенным химическим составом плодов — до сих пор одно из приоритетных направлений селекционной работы (5-9).

Мы провели комплексную оценку сортообразцов и гибридного фонда яблони Всероссийского НИИ селекции плодовых культур с целью отбора материала для создания новых сортов с улучшенным биохимическим составом плодов.

Методика . Обобщали и анализировали материал, полученный в лаборатории биохимии ВНИИСПК за период с 1970 по 2009 год: 900 сорто-образцов, в том числе 256 сортов, районированных на территории России и наиболее перспективных (10), и 1344 сеянца от 57 комбинаций скрещиваний на селекционных участках. Технологические операции проводили в соответствии с программами и методиками сортоизучения и селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур (11-14). Содержание сахаров определяли по Бертрану, титруемых кислот (общая кислотность) — методом титрования вытяжек 0,1 н. раствором гидроокиси натрия, аскорбиновой кислоты (витамина С) — титрованием щавелевокислых вытяжек 2,6-дихлор-фенолиндофенолом, Р-активных веществ — колориметрическим методом в модификации Л.И. Вигорова (15).

Степень доминантности определяли, как отношение разности значений признаков F1 и среднего арифметического родительских форм к половине разности значений у родительских форм, взятых по абсолютной величине (16).

Степень положительной трансгрессии вычисляли по формуле:

T = MF -MP xW0% , пол. MP где МF — максимальное значение количественного признака в F1, Мp — максимальное значение того же признака у лучшей родительской формы.

Степень отрицательной трансгрессии рассчитывали следующим образом:

т отр

m F -

mP- х 100%,

mP

где mF — минимальное значение признака в F1, mР — его значение у худшей родительской формы.

Частоту трансгрессии находили по формуле:

А

T = - х 100% , ЧB где А — число гибридов, превосходящих по признаку лучшую родительскую форму; В — общее число изученных гибридов (17).

Статистическую обработку данных выполняли с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты . Углеводы (сахара) — основной источник энергии и опорный материал клеток, универсальный аккумулятор и донор энергии для химических реакций, происходящих в клетке. В сочетании с кислотами они обусловливают вкус плодов, при этом большая их часть представлена легкоусвояемыми формами моносахаров (глюкозой и фруктозой). Глюкоза — единственная форма, в которой углеводы циркулируют в крови и используются в качестве энергетического материала. Фруктоза — самый сладкий из сахаров. Усвоение фруктозы организмом не требует инсулина, поэтому ее употребляют люди, больные ожирением и сахарным диабетом.

В соответствии с Комплексной программой по селекции семечковых культур в России на 2001-2020 годы (18) в плодах яблони должно содержаться не менее 11-12 % сахаров. Ряд сортов, созданных в последние годы в различных учреждениях, отвечают этому требованию. Так, высоким содержанием сахаров в плодах характеризуются сорта селекции МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) Память Тихомирова (12,1 %), Юбилейное биофака (12,5 %), Дочь Вагнера (11,5 %) (19). На Северном Кавказе содержание сахаров в плодах более 12,1 % отмечено у сортов Бакстер, Дульминар, Миннезота, Ред Боскоп (20). В условиях юга России повышенное содержание сахаров зафиксировано у сортов Феймез (11,1 %), Мекинтош, Кортланд и Бельфлер-китайка (11,0 %) (21). На Алтае выделены сорта яблони, у которых количество сахаров в плодах составляет 14 % и более — Ранетка Барнаулочка, Ранетка целинная, Ранетка пурпуровая. Большинство новых сортов полукультурок также характеризуется высокой сахаристостью: Горноалтайское, Заветное, Искра, Комаровское и Юнга — 13 %; Алтайское, Румяное, Жар-Птица, Жебровское, Зимний шафран, Соловьевское — 12 % (22).

При селекции на сахаристость у сортов генофонда ВНИИСПК установлена достаточно тесная положительная связь между суммой сахаров и количеством растворимых сухих веществ в плодах ( r = +0,74), а также между суммой сахаров и содержанием катехинов (от r = +0,45 до r = +0,72) (значения r достоверны с третьим порогом точности при вероятности 0,999). Не выявлено связи между суммой сахаров и степенью поражения плодов и листьев паршой. Учитывая отсутствие существенной связи между количеством растворимых сухих веществ и сахаров, с одной стороны, и массой плодов, содержанием пектиновых веществ, степенью поражения паршой — с другой, можно рассчитывать на получение новых сортов яблони, сочетающих высокую сахаристость с устойчивостью к парше.

А.А. Кулик и Е.П. Франчук (23) указывали на возможность создания в средней полосе России сортов яблони с содержанием в плодах до 24 % сахара. На наш взгляд, в ближайшем будущем эта задача не будет решена. Существенные трудности возникают даже при создании сортов для Центрального и Центрально-Черноземного регионов с сахаристостью 12 %.

Плоды яблони 52 сортов селекции ВНИИСПК в среднем накапливали 10,21 % сахаров, причем их минимальное содержание составляло 8,70 % (Морозовское), максимальное — 12,01 % (Утренняя звезда). Большинство сортов характеризовались достаточно высоким гомеостазом по содержанию сахаров в плодах. Наименьшими коэффициентами вариации по этому показателю ( Сv , %) обладали сорта Ивановское (2,9 %), Августа (3,7 %), Яблочный Спас (3,7 %), Зарянка (5,4 %), Низкорослое (5,4 %), Олимпийское (7,2 %), Радость Надежды (8,2 %), Здоровье (8,4 %), Орловское полосатое (9,4 %), Рождественское (9,6 %), Синап орловский (9,7 %). Количество сахаров в плодах у перечисленных сортов практически не изменялось по годам. Среди гибридных сеянцев яблони наиболее высокие значения показателя (12,2-13,6 %) были у 11-21-113 (Уэлси ½ Скрыжапель), 14-33-118 и 14-133-3 (Антоновка обыкновенная ½ Мекинтош), 16-31-129 (Кортланд ½ Бессемянка мичуринская), 4-22-13 (Антоновка обыкновенная ½ Славянка).

У сеянца 11-21-23 (Уэлси ½ Скрыжапель) в плодах содержалось 13,6 % сахаров, 22,4 мг/100 г аскорбиновой кислоты и 342 мг/100 г Р-активных веществ; у элитного сеянца 18-30-150 [Ренет Черненко ½ 1-10-9 (сеянец Памяти Мичурина)] — 12,7 % сахаров и 25,5 мг/100 г аскорбиновой кислоты; у триплоидного сеянца 20-67-8 (Мантет ранний ½ Папировка тетрап-лоидная) со средней массой плодов 130 г — 11,8 % сахаров, 28,7 мг/100 г аскорбиновой кислоты и 423 мг/100 г Р-активных веществ.

Органические кислоты в плодах участвуют в доставке энергии для живой клетки (24). Кроме того, благодаря создаваемому кислотами низкому рH подавляется развитие плесеней и других микроорганизмов (25). Некоторые кислоты (например, яблочная) обладают радиозащитным действием (26). Органические кислоты придают плодам специфический вкус и способствуют их лучшему усвоению, участвуют в поддержании кислотнощелочного равновесия в организме человека (24, 25, 27).

В плодах у 256 районированных на территории России и перспективных сортов яблони содержание титруемых кислот варьирует от 0,20 (Де-лишес спур) до 2,55 % (сорт Фонарик), самые высокие показатели отмечены у сортов Добрыня (2,30 %), Долго (2,40 %), Ранетка пурпуровая (2,47 %), Фонарик (2,55 %) (10). В плодах у 265 сортов из генофонда ВНИИСПК содержание кислот составляло 0,11-1,78 %. К низкокислотным относятся сорта Новогородчина (0,11 %), Октябренок и Медуница (0,12 %), Мирончик (0,14 %), Несравненное (0,15 %), Антоновка сладкая (0,19 %), Конфетное (0,25 %), Зимнее душистое (0,26 %) и др., к высококислотным — Клоз (1,14 %), Пепинка алтайская (1,14 %), Самоцвет (1,26 %), Камыш-ловское желтое (1,26 %), Багрянка новая (1,32 %), Исилькульское (1,34 %), Уважаемая (1,78 %). Из сортов селекции ВНИИСПК наименьшее содержание титруемых кислот (0,36-0,60 %) отмечено у Болотовского, Орлинки, Афродиты, Памяти воину, Синапа орловского и Рождественского, наибольшее (0,86-1,10 %) — у Орловского пионера, Памяти Семакину, Памяти Хитрово, Юбиляра.

Согласно результатам анализа гибридного потомства, по содержанию в плодах титруемых кислот в ряде семей наблюдалось положительное доминирование и положительное сверхдоминирование (положительный гетерозис). Наши экспериментальные данные (28) подтверждают мнение

А. Brown и D. Harvey (29) о том, что кислотность находится одновременно под моногенным и полигенным контролем.

Гомозиготно сладкие сорта яблони, как правило, имеют пресный или пресно-сладкий вкус. Сеянцы такого типа обычно выбраковывают. В связи с этим наиболее перспективно скрещивание кислых и гомозиготно сладких сортов (МаМа ½ mama), при котором все сеянцы будут гетерозиготными (29). Мы установили, что скороплодный сорт яблони Несравненное по содержанию титруемых кислот в плодах гомозиготен по рецессиву (mama) (30).

Вкусовые качества плодов во многом определяются соотношением сахара и кислоты. В связи с тем, что по содержанию кислоты сорта могут различаться в 10 раз и более, именно оно в значительной степени определяет сахарокислотный показатель и вкус плодов. Считается, что наиболее гармоничны по вкусу плоды с сахарокислотным индексом 15-25. Сорта с сахарокислотным индексом, значительно превышающим 25, обычно малоперспективны. Они имеют пресный вкус, получают низкую дегустационную оценку при потреблении в свежем виде и малопригодны для технической переработки (22, 27). Сахарокислотный индекс у 256 сортов, районированных в России и проходящих государственное испытание, варьирует от 4,4 до 61,0. Самые низкие его значения отмечены у сортов Добры-ня (4,4), Ранетка пурпуровая (5,2), Долго (5,4), Фонарик (5,6), Веселовка (6,6). Плоды всех этих растений характеризуются высокой кислотностью (от 1,4 до 2,5 %). Наибольший сахарокислотный индекс (36,9-61,0) имеют сорта Дочь Мекинтоша (36,9), Минералводская (41,6), Делишес (44,0), Минусинское красное (45,5), Бельфлер башкирский (48,8), Бердское сладкое (56,1), Делишес спур (61,0).

1. Основные характеристики хозяйственно ценных признаков у сортов яблони селекции Всероссийского НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК) с высокими вкусовыми качествами плодов, районированных на территории России

|

Сорт |

Срок созревания |

Сахарокислотный индекс |

Сахар, % |

Титруемая кислотность, % |

Вкус плодов, балл |

Масса плодов, г |

|

Болотовское |

Зимний |

26,7 |

10,42 |

0,39 |

4,5 |

150 |

|

Орлик |

Зимний |

25,1 |

10,79 |

0,43 |

4,6 |

130 |

|

Афродита |

Зимний |

21,6 |

10,38 |

0,48 |

4,4 |

130 |

|

Память воину |

Зимний |

20,6 |

10,55 |

0,51 |

4,4 |

140 |

|

Синап орловский |

Позднезимний |

17,7 |

9,93 |

0,56 |

4,5 |

150 |

|

Рождественское |

Зимний |

17,4 |

10,25 |

0,59 |

4,6 |

140 |

|

Орловская заря |

Зимний |

16,3 |

10,27 |

0,63 |

4,6 |

135 |

|

Орловим |

Летний |

13,2 |

10,17 |

0,77 |

4,4 |

130 |

|

Имрус |

Зимний |

12,5 |

9,64 |

0,77 |

4,4 |

140 |

Среди 265 сортов яблони генофонда ВНИИСПК самыми низкими сахарокислотными показателями плодов характеризовались Уралочка и Ломоносовское (6,7), Комлевское (6,8), Самоцвет (6,9), Багрянка новая (7,0), Желтое наливное (7,3), Уважаемая (7,6), Солнцедар (7,7), Октябрьское (8,2). Доля титруемых кислот в плодах у этих сортов составляла от 1,10 (Ломоносовское) до 1,78 % (Уважаемая). Среднее содержание сахара в плодах у 52 новых сортов селекции ВНИИСПК — 10,21 % (значения варьируют от 8,70 до 12,01 %), титруемых кислот — 0,69 % (от 0,35 до 1,10 %), сахарокислотное отношение — 15,9 (от 9,1 до 30,4).

Лучшими по вкусу плодов (балл 4,4-4,6) были районированные сорта Болотовское (26,7), Орлик (25,1), Афродита (21,6), Память воину (20,6), Синап орловский (17,7), Рождественское (17,4), Орловская заря (16,3), Ор-ловим (13,2), Имрус (12,5), которые также обладали комплексом хозяйственно ценных признаков: зимостойкостью, урожайностью, товарностью плодов, высокими биохимическими показателями плодов (табл. 1).

Основное физиологическое значение аскорбиновой кислоты (АК, витамин С) для живого организма заключается в ее участии в окислительно-восстановительных процессах. При недостаке витамина С нарушаются процессы азотистого обмена, снижается степень использования белка (31). Организм человека не способен синтезировать АК и должен получать ее в готовом виде с пищей (24, 32). Нехватка аскорбиновой кислоты становится причиной развития цинги, или скорбута, и других нарушений жизнедеятельности. АК необходима для функционирования клеток организма, вырабатывающих белки, недостаток которых приводит к нарушению эластичности кровеносных сосудов (33-36). В условиях Крайнего Севера и жаркого климата потребность в аскорбиновой кислоте повышается на 3050 % (31-33, 37), при простудных заболеваниях в сутки рекомендуют принимать от 250 мг до 10 г витамина С (38). Во ВНИИСПК целенаправленная селекция яблони на повышенное содержание аскорбиновой кислоты ведется с 1970 года. За 40-летний период осуществлено 317 комбинаций скрещиваний, опылено 445,4 тыс. цветков, получено 213,6 тыс. нормально развитых гибридных семян, выращено 105,2 тыс. однолетних сеянцев. В селекционные сады после многочисленных выбраковок высажено 19,1 тыс. сеянцев. Коэффициент наследуемости содержания АК в плодах у гибридных сеянцев яблони по отцовским сортам был средним (Н2 = 0,33), по материнским и взаимодействию обоих родителей — высоким (соответственно 0,77 и 0,55), что свидетельствует о сильном влиянии родительских сортов на разнообразие гибридного потомства. Подбор родительских форм по фенотипу в этом случае возможен без анализа гибридного потомства (30).

Важный показатель адаптивности сорта и перспективных форм — стабильность размера и биохимического состава плодов. Коэффициент вариации основных биохимических характеристик (содержание сухого вещества, сахаров, аскорбиновой кислоты и др.) по годам не должен превышать 30 % (39-41).

Среди новых сортов селекции МГУ им. М.В. Ломоносова с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты в плодах выделяются Московское зимнее (25,0 мг/100 г), Чашниковское (21,0 мг/100 г), Дочь Ме-кинтоша (21,6 мг/100 г). Сорт Поливитаминное содержит повышенное количество витамина С (37 мг/100 г), β-каротина (0,62 мг/100 г) и Р-активных веществ (450 мг/100 г). Во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений (г. Мичуринск, Томбовская обл.) созданы иммунные к парше сорта яблони (ген Vf ) с высоким содержанием аскорбиновой кислоты: Былина (27,9 мг/100 г), Скала (25-27 мг/100 г) и Успенское (26,4 мг/100 г) (42).

По этому показателю мы проанализировали 256 сортов, районированных и проходящих государственное испытание на территории Российской Федерации, 264 сорта из генофонда института, 52 — из сортов селекции ВНИИСПК и 340 сортообразцов из группы элитных и отборных форм селекции института. В среднем по группам содержание аскорбиновой кислоты в плодах яблони составило 14,2 мг/100 г (варьирование от 1,4 до 57,9 мг/100 г). Особую ценность представляют высоковитаминные сорта с содержанием АК в плодах более 29,0 мг/100 г: Алтайское крапчатое (29,9 мг/100 г), Сибирский сувенир (30,0 мг/100 г), Долго (30,8 мг/100 г), Аленушка (31,2 мг/100 г), Диво (31,5 мг/100 г), Веселовка (32,5 мг/100 г), Лалетино (32,9 мг/100 г), Налив амурский (34,4 мг/100 г), Поливитаминное (37,0 мг/100 г), Ранетка Ермолаева (38,2 мг/100 г). Из сортов селекции ВНИИСПК самое высокое (более 19 мг/100 г) количество аскорбиновой кислоты отмечено у Ветерана, Ивановского и Виты.

При селекции на повышенное содержание АК в плодах особое вни- мание следует уделять целенаправленным ступенчатым (сложным) скрещиваниям, когда лучшие сеянцы от простых скрещиваний используются для гибридизации между собой или с высоковитаминными сортами (43, 44). От ступенчатых скрещиваний нами получены сеянцы с содержанием аскорбиновой кислоты в плодах от 45 до 80 мг/100 г (18-35-135, 18-30-42, 18-32-55 и др.), которые служат ценными источниками для дальнейшей селекции (45). Гибриды от ступенчатых скрещиваний выгодно отличались от гибридов, полученных от простых скрещиваний. Если средние значения показателя по семье в группе от простых скрещиваний составляли 24 мг/100 г (варьирование от 18 до 28 мг/100 г), то в группе от ступенчатых скрещиваний — 37 мг/100 г (от 27 до 53 мг/100 г). В двух семьях [Бабушкино (24 мг/100 г) ½ 12-19-47 (сеянец неизвестного происхождения ½ Несравненное) (40 мг/100 г)] и [Ренет Черненко (19 мг/100 г) ½ 11-1-122 (Антоновка обыкновенная ½ Желтое ребристое + Позднее сладкое (33 мг/100 г)] выщеплялись сеянцы с содержанием аскорбиновой кислоты в плодах более 100 мг/100 г.

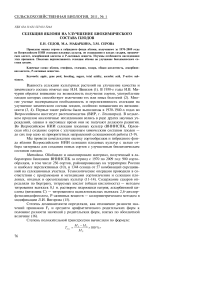

Изучение 534 гибридных сеянцев селекционного сада ¹ 27, полученных от целенаправленных скрещиваний, показало, что из 19 гибридных семей в шести наследование содержания аскорбиновой кислоты в плодах можно охарактеризовать как отрицательное доминирование, в двух — как отрицательное сверхдоминирование, в десяти — как промежуточное про- явление признака и в одной семье (¹ 3453) доминирование (рис. 1).

— как положительное сверх

Рис. 1. Распределение по содержанию аскорбиновой кислоты в плодах в семье ¹ 3453 [Ренет Черненко ½ 414-78 (Северный синап ½ Помон-китайка)], отражающее положительное сверхдоминирование: Р1 и Р2 — показатели у родителей, N — доля образцов.

Наибольший селекционный интерес представляют семьи с высокими значениями следующих показателей: содержание аскорбиновой кислоты, коэффициент вариации этого признака и частота положительных трансгрессий.

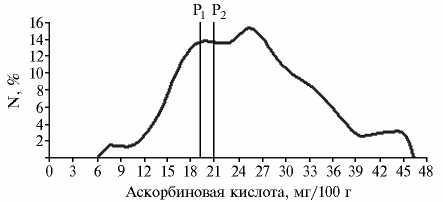

Примером положительной трансгрессии служил сорт Ивановское (рис. 2).

Флавоноиды (катехины, лейкоантоцианы, флаво- нолы, антоцианы и сополимеризованные формы этих соединений) — ос- новные представители Р-активных веществ. В яблоках преимущественно

Рис. 2. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах у родительских форм (Р1 и Р2) и полученного на их основе сорта Ивановское (Уэлси ½ Прима) (положительная трансгрессия +40,3) .

щества обладают антитоксичным действием,

содержатся бесцветные катехины и лейкоантоцианы. Р-ак-тивные вещества нормализуют кровяное давление, снижая его в случае гипертонической болезни, укрепляют стенки сосудов и профилактируют внутренние кровоизлияния (в сердечной мышце, коре головного мозга), полезны при многих заболеваниях (скарлатина, сепсис, гемморагические лихорадки, дизентерия, брюшной тиф, пневмония, ревматизм и др.). Р-активные ве-связывают ионы тяжелых ме- таллов, проявляют лучезащитные свойства. Потребность в аскорбиновой кислоте в их присутствии снижается (38, 46-48). Для профилактики заболеваний, поддержания физической и умственной активности организма необходимо в сутки потреблять 100-200 мг витамина Р, для оказания лечебного действия — в 5-10 раз больше, то есть до 1-2 г (49).

В результате многовековой селекции на отсутствие терпкости и белоснежную мякоть плодов содержание Р-активных веществ у культуры яблони сведено до минимума (48). В настоящее время существуют требования к содержанию Р-активных веществ в плодах новых сортов при передаче их на государственное испытание и при включении в Госреестр селекционных достижений: для южной зоны России (Северо-Кавказский регион) — 200-220 мг/100 г, для Средней зоны (Центральный, Центрально-Черноземный, Средневолжский регионы) — 200-250 мг/100 г, для Уральского, Сибирского и Дальневосточного регионов к ранеткам и к полукуль-туркам — соответственно 400-500 и 550-650 мг/100 г (14, 18).

-

2. Сорта яблони с высоким содержанием Р-активных веществ в плодах, включенные в Государственный реестр и проходящие государственное испытание

Содержание Р-активных веществ, мг/100 г

Сорт

-

3. Основные характеристики хозяйственно ценных признаков у сортов яблони селекции ВНИИСПК с высоким содержанием в плодах суммы Р-активных веществ

Сорт

Р-активные вещества, мг/100 г

S 8?

О Я

8?

C^

S ^

Я я У у н н 0ns

Рн s ^ 5 н о о О

8 о < ^ 8 Й

5

S

cd 8

8

6

’S g

R H"

3

s

X

X

Афродита*

464

327

137

10,38

0,48

21,6

6,8

125

Память Семакину*

474

253

221

9,52

0,90

10,6

8,7

160

Вита

486

301

185

10,12

0,78

13,0

21,4

140

Яблочный Спас*

481

337

144

10,73

0,64

16,8

11,1

210

Августа*

502

341

161

10,71

0,82

13,1

11,5

160

Орловский пионер*

514

226

288

9,96

0,87

11,4

14,8

140

Кандиль орловский*

558

315

243

10,21

0,56

18,8

7,2

120

Утренняя звезда**

624

270

354

12,01

0,69

17,4

11,2

130

Радость Надежды**

639

420

219

9,69

0,72

13,5

5,0

130

* и ** Соответственно районированные и проходящие государственное испытание сорта.

|

251-300 |

Низкорослое, Павлуша, Осеннее полосатое, Долго, Горноалтайское, Раннее алое, Стройное, Здоровье, Первенец Бурятии |

|

301-350 |

Малинка, Ветеран, Исетское позднее, Подарок Баму, Орлинка, Алтайское румяное, Олимпийское, Первинка, Антоновка обыкновенная, Слава Бурятии, Лада, Орловское полосатое |

|

351-400 |

Комсомолец Бурятии, Мантет, Желанное, Юбилей Москвы, Успенское |

|

401-800 |

Курнаковское, Жебровское, Зарянка, Бежин луг, Строевское, Свежесть, Болотовское, Имрус, Добрыня, Яблочный Спас, Старт, Августа, Память Семакину, Вита, Пепинка алтайская, Орловский пионер, Ранетка Ермолаева, Лалетино, Кандиль орловский, Утренняя звезда, Радость Надежды, Сеянец Пудовщины |

П р и м е ч а н и е. Проанализированы результаты собственных исследований и данные, представленные в литературе (10, 44).

Среди сортов яблони, включенных в Госреестр и проходящих государственное испытание, в группу с самым высоким содержанием Р-актив-

ных веществ (более 400 мг/100 г) вошли 23 сорта, из них 17 (73,9 %) выведены во ВНИИСПК, остальные 5 представлены мелкоплодными сортами Сибири и Дальнего Востока (табл. 2). Почти все сорта яблони селекции ВНИИСПК отвечают требованиям по содержанию в плодах Р-активных веществ. Подробная биохимическая характеристика сортов ВНИИСПК с высоким (более 450 мг/100 г) количеством Р-активных веществ в плодах пред- ставлена в таблице 3.

Ряд сеянцев от простых и ступенчатых скрещиваний имел высокое содержанием в плодах как Р-активных веществ, так и аскорбиновой кислоты (26,1-34,8 мг/100 г). Исключительно высоким содержанием Р-активных веществ (1460 мг/100 г) и аскорбиновой кислоты (44,2 мг/100 г) в плодах в среднем за 5 лет характеризовался сеянец 18-36-135 [Бабушкино ½ 12-19-47 (Неизвестный сеянец ½ Несравненное)]. Из всех районированных на территории России и проходящих государственное испытание сортов выделено 48 с высоким содержанием Р-активных веществ в плодах (от 251 до 800 мг/100 г). Из крупного гибридного фонда яблони отобрано 29 сеянцев с количеством Р-активных веществ в плодах более 450 мг/100 г.

Таким образом, выполнена оценка сортов и гибридного фонда яблони, полученного за 1970-2009 годы во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур, по содержанию в плодах сахаров, органических кислот, аскорбиновой кислоты и Р-активных веществ, выявлены особенности наследования этих признаков (отрицательное доминирование, отрицательное сверхдоминирование, промежуточное проявление признака, положительное сверхдоминирование). Селекция яблони на улучшение биохимического состава плодов позволяет увеличить их пищевую и лечебно-профилактическую ценность без дополнительных затрат невосполнимых источников энергии. При этом для целенаправленного выведения сортов с улучшенным биохимическим составом плодов требуется создание крупных гибридных фондов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. В а в и л о в Н.И. Основные задачи советской селекции растений и пути их осуществления. Избранные труды. Т. V. М.-Л., 1965.

-

2. М и ч у р и н И.В. Салицил-китайка. Сочинения. Т. III. М., 1948.

-

3. Б а з и л е в с к а я Н.А. Селекция на химический состав. В кн.: Теоретические основы селекции растений /Под ред. Н.И. Вавилова. М.- Л., 1935. Т. I: 1017-1043.

-

4. И в а н о в Н.Н. Биохимические основы селекции растений. В кн.: Теоретические основы селекции растений. М.- Л., 1935. Т. 1: 991-1016.

-

5. С е д о в Е.Н., М а к а р к и н а М.А., С е р о в а З.М. Селекция и агробиологическая оценка сортов яблни. С.-х. биол., 2006, 3: 74-82.

-

6. С е д о в Е.Н. История, задачи, методы и результаты селекции яблони. С.-х. биол., 2007, 1: 3-15.

-

7. С е д о в Е.Н., М а к а р к и н а М.А. Характеристика сортимента яблони в России по биохимическому составу плодов и задачи его улучшения. С.-х. биол., 2007, 3: 18-24.

-

8. С е д о в Е.Н., М а к а р к и н а М.А., С е р о в а З.М., С о к о л о в а С.Е. Селекция яблони на повышенное содержание в плодах Р-активных веществ. Вест. РАСХН, 2008: 3: 41-43.

-

9. С е д о в Е.Н., М а к а р к и н а М.А., С е р о в а З.М. Вариабельность биохимического состава яблок и возможности его улучшения путем селекции. Аграрный вест. Урала, 2009, 6: 44-47.

-

10. Помология. Т. I: Яблоня /Под ред. Е.Н. Седова. Орел, 2005.

-

11. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур /Под ред. Г.А. Лобанова. Мичуринск, 1973.

-

12. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур /Под ред. Г.А. Лобанова. Мичуринск, 1980.

-

13. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур /Под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. Орел, 1999.

-

14. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур /Под ред. Е.Н. Седова. Орел, 1995.

-

15. Методы биохимического исследования растений /Под ред. А.И. Ермакова. Л., 1987.

-

16. Б р ю б е й к е р Д.Л. Сельскохозяйственная генетика. М., 1966.

-

17. Г у л я е в Г.В., М а л ь ч е н к о В.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции, семеноводству. М., 1983.

-

18. Комплексная программа по селекции семечковых культур в России на 2001-2020 гг. Орел, 2001.

-

19. В а р т а п е т я н В.В. Новые сорта яблони селекции МГУ. Мат. VI Межд. симп. «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». М., 2005: 230-232.

-

20. Ш а р о в а Н.И. Оценка плодов яблони интродуцированных сортов коллекции Крымской помологической станции ВИР на химический состав. В сб.: Селекция яблони на улучшение химического состава плодов. Орел, 1985: 116-119.

-

21. Н е с т е р о в Я.С. Генофонд яблони и его использование в селекции. В сб.: Селекция яблони в СССР. Орел, 1981: 3-13.

-

22. А р х и п о в а Т.Н., Ш и ш к и н а Е.Е. Оценка сортов яблони алтайской селекции по биохимическим показателям. Тез. докл. и выступ. Межд. науч.-метод. конф. «Состояние сортимента плодовых и ягодных культур и задачи селекции». Орел, 1996: 13-15.

-

23. К у л и к А.А., Ф р а н ч у к Е.П. Возможность улучшения химического состава плодов и повышение урожайности путем гибридизации и воспитания. Тр. плодоовощного института им. И.В. Мичурина, 1950, VI: 17-45.

-

24. М е т л и ц к и й Л.В. Основы биохимии плодов и овощей. М., 1976.

-

25. П е т р о в а В.П. Биохимия дикорастущих плодово-ягодных растений. Киев, 1986.

-

26. G e i s s m a n n T.A. The occurance of flavonoid compounds in nature. In: The chemistry of flavonoid compounds. N.-Y., 1962: 1-5.

-

27. Ш и р к о Т.С., Я р о ш е в и ч И.В. Биохимия и качество плодов. Минск, 1991.

-

28. С е д о в Е.Н., С е д о в а З.А. Перспективы селекции яблони на улучшение химического состава плодов. В сб.: Селекция яблони на улучшение химического состава плодов. Орел, 1985: 18-26.

-

29. B r o w n A.J., H a r v e y D.M. The nature and inheritance of sweetness and acidy in the cultivate apple. Euphitica, 1971, 20(1): 60-80.

-

30. С е д о в Е.Н., С е д о в а З.А. Селекция яблони на улучшение химического состава плодов. Орел, 1982: 30-102.

-

31. К о р о б к и н а З.В. Витамины и минеральные вещества плодов и ягод. М., 1969.

-

32. С м и р н о в а Г.А. Основы биохимии. М., 1970.

-

33. Р ы с с С. Витамины. Л., 1963.

-

34. С а л о В.М. Витамины и жизнь. М., 1969.

-

35. М и р о н ч и к В.В. Витамины и атеросклероз. Вопросы просвещения, 1983, 5: 3-8.

-

36. Б о р е ц В.М. Витамины и сердечно-сосудистые заболевания. Минск, 1984.

-

37. В и г о р о в Л.И. Сад лечебных культур. Свердловск, 1979.

-

38. П о л и н г Л. Витамин С и здоровье. М., 1975.

-

39. Л е о н ч е н к о В.Г. К вопросу оценки активного потенциала плодовых культур. Современные проблемы плодоводства. В тез. Белорусского НИИ плодоодства: Современные проблемы плодоводства. Самохваловичи, 1995: 14.

-

40. Л е о н ч е н к о В.Г. Задачи селекции по выведению сортов плодовых и ягодных культур с повышенным содержанием биологически активных веществ. Тез. докл. Межд. науч.-метод. конф. «Состояние и сортимент плодовых и ягодных культур и задачи селекции». Орел, 1996: 151-153.

-

41. С а в е л ь е в Н.И., З е м и с о в А.С. Создание источников и доноров яблони с максимальной выраженностью ценных хозяйственно-биологических признаков на генетической основе. Мат. Всероссийской конф. «Генофонд растений Дальнего Востока России». Владивосток, 1999: 87-89.

-

42. С а в е л ь е в Н.И., Ю ш к о в А.Н., З е м и с о в А.С., П р о х о р о в А.В. Исходный материал и совершенствование сортимента яблони. Садоводство и виноградарство, 2004, 2: 20-21.

-

43. С е д о в Е.Н., С е д о в а З.А., К у р а ш е в О.В. Роль ступенчатых скрещиваний в селекции яблони на повышенное содержание аскорбиновой кислоты в плодах. Вест. с.-х. науки, 1991, 9: 140-145.

-

44. С е д о в Е.Н., М а к а р к и н а М.А., Л е в г е р о в а Н.С. Биохимическая и технологическая характеристика плодов генофонда яблони. Орел, 2007.

-

45. С е д о в Е.Н., Ж д а н о в В.В., С е д ы ш е в а Г. А., С е д о в а З.А., С е р о в а З.М., Р е-з в я к о в а С.В. Роль биологически интенсивных сортов яблони. Вест. РАСХН, 1999, 5: 38-41.

-

46. Х а б о р н Дж. Биохимия фенольных соединений: пер. с англ. М., 1968.

-

47. З а п р о м е т о в М.Н. Биохимия катехинов. М., 1964.

-

48. В а р т а п е т я н В.В. Наследование содержания Р-активных веществ в плодах яблони.

-

49. В и г о р о в В.В. Селекция яблони на повышенную витаминность плодов. Тр. 1-й Все-союз. конф. по биологически активным веществам плодов и ягод. Свердловск, 1961: 169-179.

Генетика (приложение: Мат. 1-го съезда ВОГиС), 1994, 30: 23.

ГНУ Всероссийский НИИ селекции плодовых культур Россельхозакадемии,