Селекция пивоваренного ячменя в Омском АНЦ

Автор: Юсова О.А., Николаев П.Н.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3 (43), 2021 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на достаточное количество сортов ячменя отечественной селекции (более 100), производство качественного пивоваренного сырья на сегодняшний день не отвечает запросам (потребность в сырье составляет около 2 млн т). Усугубляется данная ситуация повышением спроса на зерно ячменя для пивоварения, удовлетворяемого за счет импортного сырья. Итогом селекционной работы ФГБНУ «Омский АНЦ» являются пивоваренные сорта ячменя, внесенные в Госреестр РФ (Омский 90 и Омский 100). На ГСИ находится новый перспективный сорт Омский 102. Общая посевная площадь, которую занимает яровой ячмень, составляет 310 тыс. га, из них доля сортов Омского АНЦ - 85%. Цель исследований - выделить в селекционном материале ФГБНУ «Омский АНЦ» перспективные генотипы ячменя пивоваренного направления. Исследования проведены с 2017 по 2020 г. в южной лесостепи Западной Сибири. Биохимическая оценка пивоваренного качества зерна проведена по ГОСТ 5060-86 совместно с ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка». Классификация многомерных наблюдений осуществлена кластерным методом. По итогам исследований пивоваренных качеств образцы ячменя распределены на 4 кластера. Для дальнейшего изучения рекомендуются сортообразцы первого кластера: Саша × Гетьман (1), Омский 90 × Margret, Омский 95 × Деспина, которые соответствуют требованиям ГОСТ: массовая доля белка составила (11,4-11,9%); время осахаривания (10,0-15,0 мин); стекловидность солода (0,0-2,0%); массовая доля крахмала (55,4-57,8%) - и характеризуются повышенной урожайностью (5,31-6,21 т/га). Данные генотипы наиболее полно отвечают требованиям пивоваренной промышленности.

Ячмень, генотип, пивоваренные качества, урожайность, кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/142231221

IDR: 142231221 | УДК: 633.112:575.1 | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_3_61

Текст научной статьи Селекция пивоваренного ячменя в Омском АНЦ

В Российской Федерации основное производство пивоваренного ячменя сконцентрировано в Центрально-Черноземном районе, на юге Сибири. В последние годы отмечено продвижение на север – в Ленинградскую и Ярославскую области [1].

Несмотря на достаточное количество сортов ячменя отечественной селекции (более 100), производство качественного пивоваренного сырья на сегодняшний день не отвечает запросам (потребность в сырье составляет около 2 млн т). Усугубляется данная ситуация дальнейшим повышением спроса на зерно ячменя для пивоварения, удовлетворяемого за счет импортного сырья, что создает определенную зависимость отечественного производства от импорта. Еще одним негативным фактором является возделывание в РФ сортов пивоваренного ячменя иностранной селекции [2; 3]. По данным Россельхозцентра, доля зарубежного семенного материала составляет около 90%.

Политические факторы играют важную роль в формировании бизнес-среды в регионе и государстве, т.к. законодательство может как ограничить перспективы ведения бизнеса, так и подарить новые возможности. В нашем случае благоприятны для развития пивоваренной отрасли усиление мер по импортозамещению (в рамках стратегии развития РФ до 2030 г.) и новый закон о семеноводстве № 149, который устанавливает правовую основу деятельности по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений, а также организацию и проведение сортового и семенного контроля.

Одним из структурных подразделений ФГБНУ «Омский АНЦ» является селекционно-семеноводческий центр, в составе которого находится лаборатория селекции зернофуражных культур. Ежегодно в селекционных питомниках лаборатории высеваются сортообразцы пивоваренного ячменя инорайонной и зарубежной селекции с целью выявления их адаптивных способностей в условиях Западной Сибири. Наиболее перспективные образцы пивоваренного направления включаются в программу гибридизации. В последующем в результате длительного селекционного отбора выделяются линии, которые получают наименование и передаются на государственное сортоиспытание.

Итогом селекционной работы являются пивоваренные сорта ячменя, внесенные в Госреестр РФ (Омский 90 и Омский 100). На ГСИ находится новый перспективный сорт Омский 102.

Общая посевная площадь, которую занимает яровой ячмень, составляет 310 тыс. га, из них доля сортов Омского АНЦ составляет 85%.

В Омском регионе наиболее благоприятные гидротермические условия для получения зерна необходимого качества складываются в зоне подтайги и тайги (вероятность получения зерна в соответствии с ГОСТом составляет 80%). В северной лесостепи такая вероятность составляет 60–70%, в южной лесостепи – 50–60%, в степной зоне – 30– 50%. Непосредственным влиянием изменяющихся климатических факторов на урожайность и формирование качественных показателей зерна ячменя [4; 5] диктуется непрерывный анализ применяемых агротехнологий и внедрение в производство новых адаптивных сортов [2; 6; 7].

Цель исследований – выделить в селекционном материале Омского АНЦ перспективные пивоваренные генотипы ячменя.

Объекты и методы

Представлены материалы исследований, проведенные с 2017 по 2020 г. на опытных полях ФГБНУ «Омский АНЦ» (южная лесостепь Западной Сибири) по общепринятой методике [8] с последующей математической обработкой [9].

Оценка образцов ячменя на пивоваренные качества проведена по ГОСТ 5060–86 совместно с ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка». Кластерный анализ осуществляли по методу Варда [7] с использованием пакета STATISTICA 6.

Климатические условия Западно-Сибирской равнины обусловлены переходом континентального климата на западе в резко континентальный на востоке. Периоды исследований характеризовались контрастными условиями, что подтверждают перечисленные общие тенденции. Так, засушливые условия наблюдались в 2017 и 2020 гг. (ГТК – 0,68 и 0,60). Оптимальные по влагообеспеченности 2018 и 2019 гг. (ГТК – 1,06 и 1,39). Май и июнь за исследуемый период (2017–2020) характеризовались значительным переувлажнением (+3,8…+65,5 мм к среднемноголетним данным). Аналогичная тенденция наблюдалась в последующие месяцы, за исключением июля 2020 г. (13,5 мм осадков, что составило 64,5% к норме) и августа 2017 г. (14 мм; 87,5% к норме). На этом фоне отмечен недостаток тепла в мае и августе с 2017 по 2019 г. (–0,2…–5,8°С к среднемноголетним), июне 2018–2020 гг. (–2,1…–3,8°С к среднемноголетним), июле 2017 и 2019 гг. (–1,0…–6,9°С к норме).

Результаты и обсуждение

Ежегодно в Омском аграрном научном центре проводятся исследования более 100 образцов ячменя пивоваренного направления отечественной и зарубежной селекции. По данным исследований, с 2017 по 2019 г. выделены перспективные образцы (табл. 1).

Таблица 1

Качественные и урожайные показатели сортов пивоваренного направления, в среднем за 2017–2019 гг.

|

Сорт |

Содержание белка, % |

Масса 1000 зерен, г |

Экстрактивность зерна, % |

Урожайность, т/га |

||||

|

х |

Lim. |

х |

Lim. |

х |

Lim. |

х |

Lim. |

|

|

Омский 90, st. |

14,9 |

12,0–15,8 |

51,8 |

51,1–53,4 |

78,7 |

78,2–81,1 |

4,2 |

4,0–4,9 |

|

Омский 95 |

13,2 |

12,5–13,3 |

47,0 |

43,7–51,2 |

79,4 |

78,5–80,0 |

6,0 |

5,2–6,1 |

|

Омский 100 |

13,1 |

12,0–13,8 |

53,6 |

51,5–54,6 |

80,5 |

79,1–81,1 |

5,0 |

4,8–5,3 |

|

Саша |

14,4 |

12,4–15,8 |

55,9 |

50,6–57,3 |

79,1 |

78,2–80,7 |

4,5 |

4,2–6,1 |

|

Подарок Сибири |

14,1 |

12,4–15,4 |

55,2 |

53,6–57,9 |

79,9 |

79,2–81,1 |

5,2 |

5,0–6,3 |

|

Гетьман |

16,5 |

14,0–16,9 |

57,2 |

55,2–58,2 |

78,2 |

78,0–79,0 |

1,8 |

1,5–1,9 |

|

Viva |

13,9 |

11,7–15,0 |

53,6 |

52,9–55,2 |

80,8 |

79,1–81,6 |

4,9 |

4,2–5,9 |

|

Margret |

15,3 |

12,1–15,6 |

55,6 |

49,6–56,6 |

80,9 |

78,8–81,8 |

2,7 |

1,9–3,4 |

|

Беатрис |

12,6 |

10,8–14,5 |

51,2 |

49,1–54,3 |

80,6 |

79,4–81,8 |

5,3 |

4,3–7,0 |

|

Деспина |

13,4 |

11,6–14,8 |

56,8 |

53,8–60,7 |

80,7 |

80,1–81,8 |

2,7 |

2,3–2,9 |

|

х по признаку |

14,1 |

– |

53,4 |

– |

79,6 |

– |

4,2 |

– |

|

CV, % |

8,3 |

– |

5,7 |

– |

8,0 |

– |

32,4 |

– |

|

S x |

0,9 |

– |

2,0 |

– |

3,3 |

– |

0,4 |

– |

В настоящее время сорта пивоваренного направления оцениваются более чем по двадцати показателям, однако основных показателей несколько. На них опираются селекционеры, отбирая селекционный материал и проводя отбор в популяциях. Согласно ГОСТ 5060–86 это следующие признаки:

– высокая экстрактивность (не менее 75–78%);

– масса 1000 зерен более 40 г;

– содержание белка не более 12%.

Среди селекционного материала Омского АНЦ минимальным содержанием белка в зерне характеризовались сорта Омский 95 и Омский 100 (13,2 и 13,1%); среди зарубежного материала – сорта Беатрис и Деспина (12,6 и 13,4%). В отдельные годы минимальное содержание белка данных сортов составляло от 10,8 до 12,5%.

Все исследуемые сорта соответствовали ГОСТ по массе 1000 зерен. Максимальной крупностью зерна характеризовались сорта Саша, Подарок Сибири, Гетьман, Margret и Деспина (55,2–57,2 г), что превышало стандарт на 3,4–5,4 г.

Все исследуемые сорта соответствовали ГОСТ по экстрактивности зерна. Максимальное значение данного показателя отмечено у сортов Омский 100, Viva, Margret, Беатрис и Деспина (80,5–80,9%).

Средняя по опыту урожайность составила 4,2 т/га. Повышенной урожайностью характеризовались сорта Омский 95, Омский 100, Подарок Сибири и Беатрис (6,0 и 5,0 т/га), что превысило стандарт на 0,8 и 1,8 т/га.

Вариабельность признаков «содержание белка», «крупность» и «экстрактивность зерна» незначительная (CV < 10%), что говорит о низкой их изменчивости; вариабельность урожайности, напротив, значительная (CV > 20%).

Перечисленные сорта были включены в программу гибридизации в качестве родительских форм. Представлена их краткая херектеристика:

– Омский 90 : оригинатор – ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Сорт включен в Госреестр РФ с 2000 г. Рекомендован к возделыванию в Уральском (9) и Западно-Сибирском (10) регионах. Патент № 0593, зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ 04.04.2000 г. Высокоадаптивный, устойчив к повреждению блошками.

– Омский 95 : оригинатор – ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Сорт включен в Госреестр РФ с 2006 г. и допущен к использованию по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Патент № 3102, зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ 26.04.2006 г. Также сорт включен в Госреестр Республики Казахстан и рекомендован для возделывания на кормовые цели в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Основные достоинства: высокая потенциальная продуктивность и качество зерна.

– Омский 100 : оригинатор – ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Сорт включен в Госреестр РФ с 2019 г. и допущен к использованию по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Патент № 9507, зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ 12.02.2018 г. Основное достоинство: высокая потенциальная продуктивность и качество зерна.

– Саша : оригинатор – ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Сорт включен в Госреестр РФ с 2012 г. и допущен к использованию по Уральскому (9) и ЗападноСибирскому (10) регионам. Патент № 6052, зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ 24.08.2011 г. С 2016 г. сорт включен в Госреестр Республики Казахстан и рекомендован для возделывания в Северо-Казахстанской области. Основные достоинства: высокая потенциальная продуктивность; имеет широкие перспективы использования в крупяной и комбикормовой промышленности.

– Подарок Сибири : оригинатор – ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Патент № 9505, зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений в 2018 г. Сорт среднеспелый, вегетационный период составляет 73–86 суток, урожайный, устойчив к заболеваниям.

– Гетьман : оригинаторы – ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Селекционногенетический институт – национальный центр семеноведения и сортоизучения. Допущен в 2005 г. к использованию в Центрально-черноземном, Северо-Кавказском регионах. Устойчив к полеганию, засухе, твердой головне. Пивоваренный и ценный по качеству.

– Margret : оригинатор – Saaten-Union GMBH. Допущен в 2005 г. к использованию в Центральном, Центрально-черноземном регионах. Устойчив к полеганию, засухе, умеренно устойчив к твердой головне.

– Беатрис : оригинатор – Nordsaat Saatzucht GMBH (Deutschland). Допущен в 2008 г. к использованию в Центрально-черноземном, Средневолжском, Западно-Сибирском регионах. Устойчив к полеганию и засухе. Пивоваренный.

– Деспина : оригинатор – Nordsaat Saatzucht GMBH (Deutschland). Допущен в 2012 г. к использованию в Северо-Западном, Волго-Вятском регионах. Среднезасухоустойчив, умеренно восприимчив к пыльной головне.

По итогам изучения полученного гибридного материала (более 200 образцов) выделены наиболее перспективные генотипы (табл. 2).

Разность массовых долей экстрактов тонкого и грубого помола указывает на степень растворения солода. Нормально растворенный солод имеет значение от 1,2 до

-

1,8%. Соответствуют данному требования образцы Подарок Сибири × Гетман (2) и Омский 95 × Беатрис (2).

Пониженное содержание белка имели образцы Саша × Гетьман (1) и (2), Омский 95 × Беатрис (2) и (3), Омский 95 × Деспина, Омский 90 × Margret (11,4–11,9%).

Доля стекловидных зерен в пределах 2–3% наблюдается у высококачественного солода. Отсутствие стекловидности солода (0%) отмечено у образцов Саша × Margret (1), Омский 90 × Margret, Подарок Сибири × Гетьман (2) и Омский 95 × Деспина. Пониженное значение данного признака (1–3%) отмечено у образцов Саша × Гетьман (2), Омский 95 × Viva, Саша × Гетьман (1), Саша × Гетьман (2), Подарок Сибири × Гетьман (1), Омский 100 × Margret, Омский 95 × Беатрис (2) и (3).

Повышенное содержание крахмала увеличивает пивоваренную ценность ячменя. Общепринятыми нормами массовой доли крахмала является интервал от 50 до 60%. В нашем опыте массовая доля крахмала изменялась от 53,6 (Омский 100 × Margret) до 57,8% (Омский 90 × Margret).

Таблица 2

Качественные и урожайные показатели пивоваренных генотипов, 2020 г.

|

Генотип |

Экстрактивность разности экстракта тонкого и грубого помола, % |

Массовая доля белка, % |

Массовая доля крахмала, % |

Осахаривание, мин |

Кислотность, мл 1 н. NAOH/ 100 г сусла |

Цветность, ед. ЕВС |

Доля стекловидных зерен в солоде, % |

Урожайность, т/га |

|

Саша × Гетьман (1) |

1,8 |

11,9 |

55,4 |

15,0 |

1,4 |

0,30 |

2,0 |

5,3 |

|

Саша × Margret (1) |

4,0 |

14,2 |

55,1 |

15,0 |

1,1 |

0,24 |

0,0 |

5,3 |

|

Омский 95 × Viva |

5,3 |

12,4 |

55,2 |

15,0 |

1,0 |

0,24 |

2,0 |

5,9 |

|

Омский 90 × Margret |

3,0 |

11,6 |

57,8 |

10,0 |

1,3 |

0,43 |

0,0 |

5,4 |

|

Саша × Гетьман (2) |

3,0 |

11,9 |

56,2 |

10,0 |

1,1 |

0,19 |

3,0 |

5,9 |

|

Саша × Margret (2) |

–0,2 |

12,4 |

56,2 |

15,0 |

1,2 |

0,30 |

4,0 |

5,4 |

|

Подарок Сибири × Гетьман (1) |

4,2 |

12,9 |

57,2 |

15,0 |

1,0 |

0,12 |

1,0 |

6,5 |

|

Подарок Сибири × Гетьман (2) |

1,8 |

14,0 |

56,2 |

20,0 |

1,3 |

0,30 |

0,0 |

6,2 |

|

Подарок Сибири × Гетьман (3) |

3,0 |

13,5 |

54,9 |

15,0 |

1,2 |

0,27 |

4,0 |

5,4 |

|

Омский 100 × Margret |

3,8 |

12,6 |

53,6 |

15,0 |

1,2 |

0,19 |

1,0 |

5,9 |

|

Омский 95 × Беатрис (1) |

–0,1 |

12,1 |

56,8 |

10,0 |

1,4 |

0,46 |

0,0 |

5,9 |

|

Омский 95 × Беатрис (2) |

1,9 |

11,4 |

56,5 |

10,0 |

1,3 |

0,61 |

2,0 |

5,7 |

|

Омский 95 × Беатрис (3) |

5,5 |

11,8 |

54,9 |

15,0 |

0,9 |

0,15 |

2,0 |

5,8 |

|

Омский 95 × Деспина |

2,9 |

11,4 |

56,8 |

10,0 |

1,0 |

0,24 |

0,0 |

6,2 |

|

х по признаку |

2,85 |

12,4 |

55,9 |

13,6 |

1,2 |

0,29 |

1,5 |

5,8 |

|

CV, % |

30,2 |

7,0 |

2,0 |

22,5 |

11,7 |

25,9 |

26,9 |

6,7 |

|

S x |

0,5 |

0,2 |

0,30 |

0,8 |

0,2 |

0,04 |

0,4 |

0,1 |

Для солода высшего качества кислотность должна составлять 0,9–1,1 мл 1 н.

NAOH/100 г сусла. Данному требованию соответствуют образцы Омский 95 × Viva и

Саша × Гетьман (2), Подарок Сибири × Гетьман (1), Омский 95 × Беатрис (3), Омский 95 × Деспина.

Прозрачность сусла (его мутность) должна составлять не выше 3 ед. мутности ЕВС. Все исследуемые образцы соответствуют данному показателю (0,12–0,61 ЕВС).

Время осахаривания зависит от способности солода к растворению и от активности амилолитических ферментов. Время осахаривания 10–15 минут означает, что солод высокого качества. Результаты исследования показали, что минимальным временем осахаривания (10 мин) обладают образцы Омский 90 × Margret, Саша × Гетьман (2), Омский 95 × Беатрис (1) и (2), Омский 95 × Деспина. Осахаривание в течение 15 минут характерно для образцов Подарок Сибири × Гетьман (3), Омский 100 × Margret, Саша × Margret (2), Подарок Сибири × Гетьман (1), Саша × Гетьман (1), Саша × Margret (1), Омский 95 × Viva и Омский 95 × Беатрис (3).

Урожайность является интегральным признаком, который определяет эффективность использования в производстве того или иного сорта [14–17]. Средняя по опыту урожайность составила 5,8 т/га. Наиболее урожайны образцы Подарок Сибири × Геть-ман (1) и (2), а также Омский 95 × Деспина.

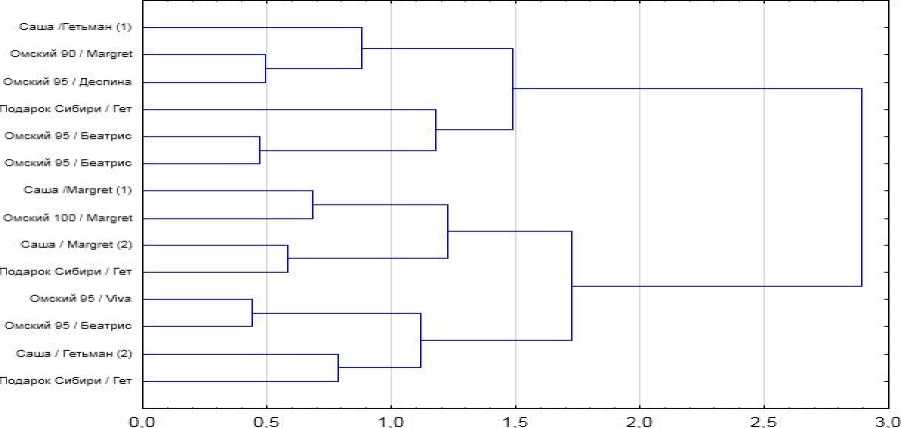

В случаях, когда необходима классификация многомерных наблюдений, применяется кластерный анализ (рисунок).

Linkage Distance Расстояние

Распределение пивоваренных образцов ячменя по кластерам

Выделены следующие кластеры:

-

1. В первый кластер входят образцы Саша × Гетьман (1), Омский 90 × Margret, Омский 95 × Деспина. Отличительная особенность группы – минимальная средняя массовая доля белка (11,63%), время осахаривания 12 мин и стекловидность солода 0,7%. По сравнению со средними данными остальных кластеров образцы группы характеризуются максимальными показателями массовой доли крахмала (56,67%). По цветности образцы имеют средние показатели (0,32 ед. ЕВС), среднегрупповая урожайность отмечена на уровне 5,64 т/га.

-

2. Образцы второго кластера Подарок Сибири × Гетьман (2), Омский 95 × Беатрис (1), Омский 95 × Беатрис (2) характеризовались урожайностью 5,93 т/га, массовой до-

- лей крахмала 56,50%, стекловидностью солода 0,7% на уровне первого кластера. Также образцы имеют максимальную цветность (0,46 ед. ЕВС).

-

3. К третьему кластеру относятся образцы Саша × Margret (1), Омский 100 × Margret, Саша × Margret (2) и Подарок Сибири × Гетьман (3). Образцы характеризуются разностью тонкого и грубого помола (2,6 %), а также урожайностью 5,51 т/га на уровне первого кластера. Отмечена пониженная кислотность (1,1 мл 1 н. NAOH/100 г сусла).

-

4. Образцы четвертого кластера Омский 95 × Viva, Омский 95 × Беатрис (3), Саша × Гетьман (2) и Подарок Сибири × Гетьман (1) характеризуются минимальной кислотностью (1,0 мл 1 н. NAOH/100 г сусла) и цветностью (0,18 ед. ЕВС). Положительной характеристикой группы является максимальная среди кластеров урожайность (6,06 т/га).

Заключение

Результаты проведенных исследований позволили выделить перспективные генотипы ячменя пивоваренного направления селекции ФГБНУ «Омский АНЦ». Для дальнейшего изучения рекомендуются сортообразцы первого кластера Саша × Гетьман (1), Омский 90 × Margret, Омский 95 × Деспина, которые соответствуют требованиям ГОСТ для пивоваренного ячменя:

– массовая доля белка (11,4–11,9%);

– время осахаривания (10,0–15,0 мин);

– стекловидность солода (0,0–2,0%);

– массовая доля крахмала (55,4–57,2%).

Перечисленные образцы характеризовались повышенной урожайностью (5,3–6,2 т/га).

O.A. Yusova, P.N. NikolaevOmsk Agrarian Scientific Center, Omsk

Assessment of the initial material for breeding brewing barley

Список литературы Селекция пивоваренного ячменя в Омском АНЦ

- Пономарева Ю.Н. Действие минеральных удобрений и регулятора роста на урожайность и качество пивоваренного ячменя в условиях засухи / Ю.Н. Пономарева, О.А. Захарова. – Текст : непосредственный // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Коcтычева. – 2015. – № 3(27). – С. 36–42.

- Продуктивность и качество пивоваренных сортов ярового ячменя в Центральном регионе РФ / Л.М. Ерошенко, А.Н. Ерошенко, М.М. Ромахин [и др.]. – Текст : непосредственный // Вестник российской сельскохозяйственной науки. – 2015. – № 2. – С. 40–43.

- Система оценки пивоваренных свойств селекционного ячменя / К.В. Кобелев, А.В. Данилян, И.В. Селина, М.С. Созинова. – Текст : непосредственный // Пиво и напитки. – 2015. – № 2. – С. 40–41.

- Occurrence of Fusariumlangsethiae and T-2 and HT-2 Toxins in Italian Malting Barley / C. Morcia, G. Tumino, R. Ghizzoni et al. – Text : direct // Toxins. – 2016. – № 8. – P. 247. – DOI: 10.3390/toxins8080247.

- Natural Contamination with Mycotoxins Produced by FusariumGraminearum and Fusariumpoae in Malting Barley in Argentina / M.S. Nogueira, M. Martinez, M.V. Moreno et al. – Text : direct // Toxins. – 2018. – V. 10. – № 2. – P. 78. – DOI: 10.3390/toxins10020078.

- DnaAuthentication of Brewery Products: Basic principles and Methodological Approaches / L. Oganesyants, R. Vafin, A. Galstyan et al. – Text : direct // Foods and Raw Materials. – 2019. – V. 7. – № 2. – Pр. 364–374. – DOI: 10.21603/2308-4057-2019-2-364-374.

- Holland J.B. Recurrent selection for broad Adaptation Affects Stability of Oat / J.B. Holland, A. Bjornstad, K.J. Frey. – Text : direct // Euphytica. – 2002. – V. 126. – № 2. – Pр. 265–274.

- Лоскутов И.Г. Методические указания по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса / И.Г. Лоскутов, О.Н. Ковалева, Е.В. Блинова. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 63. – Текст : непосредственный.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – С. 351. – Текст : непосредственный.

- Хоконова М.Б. Влияние способа уборки ячменя на урожайность и пивоваренные качества зерна / М.Б. Хоконова. – Текст : непосредственный // Инновационная наука. – 2015. – № 8-2(8). – С. 86–89.

- Хоконова М.Б. Совершенствование приемов возделывания ячменя для пивоваренного производства / М.Б. Хоконова. – Текст : непосредственный // Инновационная наука. – 2016. – № 8-3. – С. 42–44.

- Dextrin as the Main Turbidity Components in wort Produced from Major Malting Barley cultivars of Jiangsu province in China / G. Cai, X. Li, C. Zhang et al. – Text : direct // Journal of the Institute of Brewing. – 2016. – V. 122. – № 3. – Pp. 543–546.

- Effect of Seed Size on soil Cover, yield, yield Components and Nitrogen uptake of Two-row Malting Barley / R.W. Neugschwandtner, S. Papst, H.-P. Kaul et al. – Text : direct // Bodenkultur. – 2019. – V. 70. – № 2. – Pp. 89–98. – DOI: 10.2478/boku-2019-0008.

- Чурюкин Р.С. Проявление эффекта гормезиса у растений ячменя (Hordeum Vulgare L.) в контрастных условиях произрастания при γ-облучении семян / Р.С. Чурюкин, С.А. Гераськин. – Текст : непосредственный // Сельскохозяйственная биология. – 2017. – Т. 52. – № 4. – С. 820–829. – DOI: 10.15389/agrobiology.2017.4.820rus.

- Изменение урожайности и качества зерна овса с повышением адаптивности сортов / О.А. Юсова, П.Н. Николаев, И.В. Сафонова, Н.И. Аниськов. – Текст : непосредственный // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – № 181(2). – С. 42–49. – DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-42-49.

- Стрессоустойчивость сортов ячменя различного агроэкологического происхождения для условий резко континентального климата / О.А. Юсова, П.Н. Николаев, Я.Б. Бендина [и др.]. – Текст : непосредственный // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – № 181(4). – С. 44–55. – DOI: 10.30901/2227-8834-2020-4-44-55.

- Changes in the Fusarium head Blight Complex of Malting Barley in a Three-year field Experiment in Italy / G. Beccari, F. Tini, U. Bonciarelli et al. – Text : direct // Toxins. – 2017. – V. 9. – № 4. – Pp. 120. – DOI: 10.3390/toxins9040120.