Селекционная работа с фундуком за рубежом и в России

Автор: Ренгартен Григорий Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - рассмотрение направлений селекционной работы с фундуком и выделение основных источников ценных признаков. Показаны результаты интродукции и селекционной работы с культурой фундука за рубежом и в России. В селекционной работе заметную роль сыграло использование видовых лещин для повышения устойчивости к болезням, скороплодности, урожайности, зимостойкости, самоплодности, периодичности плодоношения. Наибольшее применение нашла межвидовая гибридизация и гибридизация лучших европейских сортов с местными сортами. В селекции использовались следующие дикорастущие виды: C. americana, C. avellana, C. colurna, C. cornuta, C. heterophylla, C. mandshurica и другие. В настоящее время существуют основные направления селекции фундука и подобраны основные источники селекционно-ценных признаков: на зимостойкость - Большой Шаровидный, Густав, Косфорд, Кунце-мюллере, Сиклер, Тамбовский Ранний, Тамбовский Поздний, Пушкинский Красный, Первенец; на зимостойкость, продуктивность и сравнительно позднее цветение - Луиза, Кадеттен, Губенский, Гунслебенский, Пушечное Ядро, Чудо Больвиллера; на высокую продуктивность - Адыгейский-1, Черкесский-2, Ноттингемский, Кудрявчик, Ломбардский Белый, Луиза, Кадеттен, Губенский, Гунслебенский, Чудо Больвиллера, Пушечное Ядро; на устойчивость к болезням и вредителям - Гарибальди, Губенский; на крупноплодность - Исполинский Новый, Римский. Важным моментом в селекционной работе явился отбор новых сортов из естественных популяций. В настоящее время селекция и сортоизучение активно ведутся в Китае, Украине, Нидерландах, Румынии, Австралии, Польше, Сербии, Азербайджане, Грузии, Беларусии, Прибалтике. Ежегодное производство орехов составляет 550-650 тыс. т. Из них 2/3 (350-450 тыс. т) приходится на Турцию. Часть новых сортов отобрана в результате естественного мутагенеза и сохранена за счет вегетативного размножения. В России основные центры выращивания фундука расположены в Крыму, Краснодарском крае, Республиках Дагестан и Чечня, Северной Осетии. Основы селекционной работы по фундуку в России заложены И.В. Мичуриным, И.С. Горшковым, С.К. Чаплаевым, А.С. Яблоковым, Р.Ф. Курашевой.

Фундук, лещина, селекция, сортоизучение, сорта, госреестр

Короткий адрес: https://sciup.org/140295605

IDR: 140295605 | УДК: 631.527:634.54 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-28-35

Текст научной статьи Селекционная работа с фундуком за рубежом и в России

Введение . По литературным источникам известно, что орешник свыше 6000 лет назад впервые выращивался на территории Кавказа, позднее семена орешника попали в Средиземноморье. В.Л. Витковский (2003) в своих трудах утверждает, что лещину возделывали сразу в нескольких районах, в которых сельское хозяйство было наиболее развитым. Лещина впервые упоминается в рукописях XII в. В XVII в. орехи лещины поступают активно в продажу, особенно активная торговля велась в Испании. В эпоху Средневековья лещиной очень заинтересовались западные страны – Германия, Франция, Англия в графстве Кент, именно здесь получены крупноплодные сорта с названиями Нортгамптоншир, Премированный Вебба, Евгения, Принцесса [1].

С начала XX в. получены крупноплодные сорта лещины в Италии и Испании.

В Северной Америке видовые лещины C. Avellana, C. maxima, C. рontica не могут расти из-за поражаемости раком (возбудитель гриб Cryptosporella anomala (Pk.) Sacc). В связи с этим для создания устойчивых форм в селекции стали использовать вид C. americana [2, 3].

Основоположником селекционной работы можно считать американца Д.Ф. Джонса из штата Пенсильвания, который впервые получил первые сорта, вовлекая в скрещивание вид C. americana [2].

Позднее селекционная работа с лещиной продолжилась в Женеве на опытной станции в штате Нью-Йорк в 1926 г., здесь использовали в скрещиваниях европейские сорта с местными отборными формами, отбор вели по признакам зимостойкости и устойчивости к раку, урожайности. В университете штата Орегон в Америке со второй половины XX в. и по настоящее время под руководством М. Томпсона развернулась большая селекционная работа по лещине. На основании целенаправленной селекционной работы получено свыше 4000 гибридов, испытываются новые сорта. Питомниковод Дж. Гал-латли в Канаде использовал в селекционной работе с лещиной виды C. avellana и C. colurna. По результатам работы получены сорта от межвидовых скрещиваний Eastoka, Karloka, Morrisoka, Faroka. Для повышения зимостойкости и скороплодности Дж. Галлатли использовал в скрещиваниях лещину рогатую (C. cornuta), от гибридизации с которой был получен сорт Filazel. Активная селекция с лещиной в Америке способствовала расширению площадей под этой культурой, и к 1960 г. площадь под фундуком достигла более 20 тыс. га. В середине XX в. в ведущих европейских странах – производителях лещины начата целенаправленная селекционная работа. С 1936 г. в Турции в Ги-ресунде ведется научная работа по разработке агротехники фундука, а с 1969 г. ведется поиск ценных доноров опылителей. В Италии с 60-х гг. XX в. развернулась работа, связанная с преодолением самобесплодности сортов фундука и решением периодичности плодоношения. С 1960 г. во Франции на станции плодоводства (Прованс) начались работы по селекции, сортоиспытанию и агротехнике фундука. Площади закладок фундучных садов в мире растут, в 2013 г. общая площадь под фундуком составила 620 253 га, урожайность – 13,84 т/га.

Основными странами-экспортерами орехов являются 4 страны – Турция, Италия, Азербайджан и США. Около 2/3 от объема мирового производства (350–450 тыс. т) приходится на Турцию.

Сортоизучением и селекцией фундука занимаются во многих странах: Китае, Украине и Нидерландах, Румынии, Австралии, Польше, Сербии [4, 5–9].

В Румынии на станции Вылча идет селекционная работа по созданию сортов со стабильной урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам. В Университете Саскачевана (Канаде) создано свыше 5 000 гибридных форм фундука, полученных от скрещивания европейской лещины с местными формами. В США (штате Орегон) кроме вопросов сортоиспытания и селекции решаются вопросы изучения одноствольного формирования фундука [1].

В последние 3 десятилетия с фундуком работают и другие страны: Австралия и Новая Зеландия, – в последней наиболее распространен сорт White heart (Белое сердце).

Для повышения устойчивости сережек (мужских соцветий) к пониженным температурам на Севере Китая в гибридизации использовали лещину разнолистную ( C. heterophylla ), которую опыляли с маньчжурской ( C. mandshurica ).

Селекционная работа с фундуком проводится также в Азербайджане, Грузии, Украине, Беларуси, Прибалтике [3, 4, 10–13].

На Украине фундук с 1981 г. стал традиционной культурой и вошел в Госреестр, селекция по фундуку на Украине ведется в Национальном дендрологическом парке «Софиевка», Украинском НИИ лесоводства и агромелиорации, Млиев-ском институте садоводства [11].

По итогам интродукции на Артемовской опытной станции были выделены сорта фундука Святковый и Шедевр [14].

Направление по селекции фундука на Украине: повышение крупноплодности, одновременное созревание, раннеспелость, позднее цветение и зимостойкость и морозостойкость сережек, высокий процент содержания ядра, большее содержание орехов в листовой обвертке [11].

В Грузии свыше 4 млн насаждений фундука, представленного сортами: Луиза, Санванобо, Гулишишвела, Футкурами, Дедоплистита, Хача-пура, Ганджа, Швелискура. Возделывается 36 российских сортов и 86 иностранных. В Латвии по результатам интродукции отобрано свыше 20 перспективных форм. В Азербайджане возделывают местные стародавние сорта (Ата-Баба) и полученные селекционным путем (Галиб, Кызыл Фундук, Сачахлы). Отобраны естественные мутанты, сохраненные при клоновым размножении, дали начало новым сортам, например Насими, Кебекли, Шиш Фундук. В Беларуси успешно изучают интродуцированные виды лещины: медвежью, рогатую, американскую, разнолистную, Зибольда. Анализируя работы по селекции фундука в ведущих странах-производителях, можно сказать, что основная селекция идет на отбор форм из естественных популяций и как таковое создание генофонда местного происхождения [1].

Селекция по фундуку в России началась с проведения отборов дикорастущей лещины, особенно на Кавказе и Дальнем Востоке, когда лучшие отборы переносились семенами и с использованием вегетативного размножения на частные участки [15].

На юге Крыма и в Краснодарском крае с 1914 г. проводились интродукция и сортоизуче-ние лещины. Здесь до сих пор популярны сорта, выделенные населением из естественной популяции (народной селекции): Кудрявчик, Черкесский 2 [16–18].

За этот период создаются высокопродуктивные и крупноплодные сорта с ежегодным плодоношением, засухоустойчивые, устойчивые к болезням и вредителям, с более высоким содержанием ядра. Примером этого служат сорта Кубанского сельскохозяйственного института Адыгейский-1 и Панахесский, полученные под авторством Н.А. Тхагушева, который в 1968 г. явился организатором создания Госсортоучаст-ка по орехоплодным растениям [18].

На севере России лещина – известное лесное растение. А.Т. Болотов еще в XVIII в. указывал на целесообразность ее возделывания.

И.В. Мичурин впервые в России начал в 1900-х гг. селекцию с дикими отборами лещины обыкновенной (C. avellana). Ученики И.В. Мичурина И.С. Горшков и С.К. Чаплаев использовали гибридизацию местной тамбовской лещины и южных сортов фундука. Результатами их работы стало получение 200 тысяч сеянцев, из которых был отобран 1 % зимостойких сеянцев с содержанием ядра более 40 %. Позднее полученные гибридные сеянцы опыляли с южными сортами Барселона, Гигантский Галльский. За счет такой гибридизации удалось выделить 53 зимостойкие продуктивные формы [1].

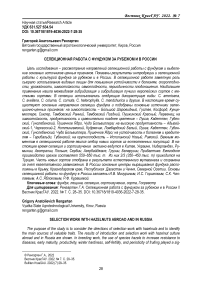

Некоторые российские сорта фундука представлены в таблице.

Краткая характеристика некоторых российских сортов фундука

|

Сорт фундука |

Масса ореха, г |

Содержание жира, % |

Вкус, балл |

Выход ядра, % |

Урожайность (кг/куст) / продуктивность (ц/га) |

|

Московский рубин (ВЛМ-2) |

3,5 |

63 |

4,3 |

48 |

3–4 кг |

|

Академик Яблоков – Память Яблокова (гибрид 328) |

2,5 |

65 |

4,5 |

54 |

10 кг |

|

Первенец (гибрид № 1241) |

2,5 |

65 |

4,5 |

50 |

4–5 кг/куст / 8–10 ц/га |

|

Ивантеевский красный |

1,9 |

64 |

4 |

46 |

4,4–9,1 ц/га |

|

Московский ранний |

1,9 |

64 |

4,4 |

50 |

3 кг / куст / 6–9 ц/га |

|

Кудрайф |

2 |

68,2 |

4,5 |

52 |

8–11,6 ц/га |

|

Пурпурный |

1,5 |

62 |

4,6 |

45 |

6–9 ц/га |

|

Сахарный |

1,8 |

71 |

4,5 |

48 |

3–4 кг/куст |

|

Тамбовский ранний |

2 |

73 |

4,5 |

48 |

До 16 ц/га |

|

Кубань |

3,5 |

67 |

4,6 |

48 |

24 ц/га |

|

Перестройка |

2,5 |

73 |

5 |

49 |

35–40 ц/га |

|

Признание |

1,5 |

65 |

4,8 |

52 |

0,35 кг/дерево |

|

Сочи 2 |

2,5 |

68 |

4,6 |

49 |

24–27 ц/га |

|

Трапезунд |

4 |

68 |

5 |

48 |

25 ц/га |

|

Черкесский 2 |

1,6 |

70 |

4,5 |

45,2 |

22,5 ц/га |

|

Ата-баба |

2,8 |

68,2 |

4,4 |

45,2 |

9,5 ц/га |

|

Анастасия |

2,5 |

70 |

4,7 |

50 |

12,1 ц/га |

|

Кристина |

2,5 |

70 |

4,6 |

50 |

13,1 ц/га |

|

Виктория |

2,6 |

70,1 |

4,5 |

50 |

15,5 ц/га |

|

Галина |

2,4 |

69 |

4,6 |

50 |

12,1 ц/га |

Академиком А.С. Яблоковым с 1930 г. (ВНИИ Лесного хозяйства и механизации (Ивантеевка)) проведены подобные работы по селекции местных дикорастущих отборов с южными сортами: Брунсвик, Евгения, Барселона, Кудрявчик, Черкесский 2. Гибридные сеянцы, полученные в результате этих скрещиваний, имели высокую зимостойкость, крупноплодность. Последние затем скрещивали с краснолистными фундуками и отбирали лучшие краснолистные отборы [19].

В 1954 г. Р.Ф. Кудашева продолжила работы А.С. Яблокова: выделила 350 форм и 500 гибридных сеянцев, получила новые сорта Академик Яблоков, Тамбовский ранний, Московский ранний, Московский рубин, Северный 42, Юннат, Первенец, Тамбовский поздний [20].

Общие площади под фундуком в России в последнее десятилетие составили около 5 тыс. га, валовое производство – 2 тыс. т. [21].

В настоящее время в Госреестр РФ на 2021 г. внесено 23 сорта фундука, из них: 9 – селекции ВНИИ агролесомелиорации, 10 – ВНИИ цветоводства и субтропических культур, 3 – СевероКавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства, 1 – Ботанического сада Уфимского научного центра РАН. В Краснодарском крае в производство внедрено 10 сортов, и самыми популярными оказались Сочи-1, Сочи-2, Президент, Кавказ, Перестройка, Кубань [21].

В Чеченской республике, Дагестане, а также в Адыгее и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии стали использовать в селекции отечественные, зарубежные сорта фундука и местные формы лещины обыкновенной. В 2000 г. в Волгоградскую область завезены интродуцированные сорта, началось их дальнейшее изучение [22].

В степях Поволжья проведены работы по интродукции сортов фундука, по результатам которых были отобраны сорта, устойчивые к высоким температурам, – Президент, Черкесский 2 и сорта с высокой пластичностью – Сочинский, Темрюкский [10].

В Крыму основное направление селекции – создание морозоустойчивых сортов, которые по качеству не хуже зарубежных сортов и даже превосходят их: скороплодные, высокоурожайные с ежегодной урожайностью, – сочетающих наиболее важные показатели – урожайность, качество орехов, морозоустойчивость [18].

Над созданием самоплодных сортов ведет селекционную работу д-р с.-х. наук В.Г. Махно в ВНИИЦиСК (Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур), получены сорта Анастасия, Галина, Президент, Кавказ [6].

Во ВНИИЦиСК селекция направлена на создание устойчивых к болезням и вредителям сортов с повышенным содержанием биологически активных веществ, Ф.А. Павленко и Н.В. Андриенко получено свыше 30 новых сортов: Шедевр, Превосходный, Лозовской урожайный, Лозовской шаровидный, Харьков 1, Харьков 3, Победа 74 и др. [6, 22].

В филиале ГНУ ВНИИЦиСК (Республика Адыгея) из местной популяции лещины ( C.avellana L.) были отобраны 4 элитные формы.

На Южном Урале А.П. Кожевниковым с целью повышения зимостойкости сортов фундука для средней полосы России в селекции были привлечены местные формы орешника, позднее были выделены 4 лучшие элитные формы.

В г. Ивантеевке селекционером С.Г. Ваниче-вой получен сорт СГВ-4, крупноплодный со стабильной урожайностью.

Сорта фундука Алида и Лентина, выведенные на Алтае, скрещивались с южными сортами Московский рубин и Тамбовский ранний, такая селекционная работа позволила отобрать 6 элитных зимостойких форм [23].

В настоящее время существуют основные направления селекции фундука и подобраны основные источники селекционно-ценных признаков:

– на зимостойкость: Большой Шаровидный, Густав, Косфорд, Кунце-мюллере, Сиклер, Тамбовский Ранний, Тамбовский Поздний, Пушкинский Красный, Первенец;

– на зимостойкость, продуктивность и сравнительно позднее цветение: Луиза, Кадеттен, Губенский, Гунслебенский, Пушечное Ядро, Чудо Больвиллера;

– на высокую продуктивность: Адыгейский-1, Черкесский-2, Ноттин-гемский, Кудрявчик, Ломбардский Белый, Луиза, Кадеттен, Губенский, Гунслебенский, Чудо Больвиллера, Пушечное Ядро;

– на устойчивость к болезням и вредителям: Гарибальди, Губенский;

– на крупноплодность: Исполинский Новый, Римский [1].

Заключение. Подводя итог, необходимо отметить, что селекция по фундуку до сих пор идет в промышленных районах возделывания, а также в Сибири, на Урале, в Поволжье, центральных регионах РФ. Среди зарубежных производителей фундука основными лидерами и экспортерами являются Турция, Италия, Азербайджан и США. Актуальными направлениями селекции являются: повышение устойчивости к болезням, селекция на скороплодность, урожайность и зимостойкость, самоплодность, снижение периодичности плодоношения. Более широко применяют межвидовую гибридизацию и гибридизацию лучших европейских сортов с местными сортами. А также эффективен отбор дикорастущих форм из естественных популяций как источников исходного материала в селекции.

Список литературы Селекционная работа с фундуком за рубежом и в России

- Витковский В.Л. Плодовые растения мира. СПб.; М.; Краснодар, 2003. С. 435-442.

- Козловская З.А., Луговцова Н.В. Лещина. Дикие виды и фундук // Плодоводство: сб. науч. тр. Минск, 2018. С. 289-303.

- Биганова С.Г., Сухоруких Ю.И, Исущева Т.А. Генофонд лещины обыкновенной и перспективы ее разведения в республике Адыгея // Садоводство и виноградарство. 2014. № 4. С. 28-31.

- Биганова С.Г., Сухоруких Ю.И, Пчиха-чев Э.К. Программные требования к перспективному генофонду лещины (фундука) // Новые технологии. 2020. № 2. С. 135-143.

- Муратов В.А., Тимофеенко Т.И., Карачев-цева Е.А. Характеристики перспективных селекционных и районированных сортов фундука // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2006. № 6 (295). С. 25-26.

- Махно В.Г., Тутберидзе Ц.В., Беседина Т.Д. Характеристика сортов фундука нового поколения в коллекции ФИЦ СНЦ РАН // Субтропическое и декоративное садоводство. 2020. № 75. С. 21-27.

- Пчихачев Э.К. Особенности выращивания фундука в предгорьях Республики Адыгея: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Майкоп. гос. технол. ин-т Респ. Адыгея. Майкоп, 2001. 18 с.

- Хужахметова А.Ш. Плодовая продуктивность сортов фундука в условиях интродукции // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования: мат-лы I Междунар. науч.-практ. интернет-конференции, посвящ. 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия». Соленое Займище, 2016. С. 2026-2029.

- Хужахметова А.Ш. Рост, развитие и продуктивность сортов фундука в условиях интродукции // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: мат-лы VI Между-нар. науч. конф. СПб., 2016. С. 281-282.

- Булатова А.Ш. Интродукция сортов фундука в Нижнем Поволжье // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2004. № 3 (3). С. 71-72.

- Kosenko I.S., Opalko A.I., Balabak O.A., Opalko O.A., Balabak A.V. Hazelnut breeding in the national dendrological park "Sofiyivka" of the nas of Ukraine// Plant Varieties Studying and Protection. 2017. Т. 13, № 3. С. 245-251.

- Биганова С.Г., Сухоруких Ю.И, Исущева Т.А. Полиморфизм крон лещины обыкновенной в природной популяции // Новые технологии. 2020. № 1. С. 115-123.

- Биганова С.Г., Сухоруких Ю.И, Пчихачев Э.К. Уточнение методики оценки устойчивости лещины (фундука) к стрессовым факторам // Новые технологии. 2021. Т. 17, № 5. С. 106-113.

- Меженский В.Н. Интродукция и селекция нетрадиционных плодовых культур понтийского региона, юго-востока Украины, и их перспективы для органического садоводства // Субтропическое и декоративное садоводство. 2013. Т. 49. С. 178-186.

- Петухова Н.А., Мухаметова С.В. Показатели плодоношения видов и сортов лещины // Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России. 2016. № 2. С. 108-110.

- Ткаченко З.Н. Рост, плодоношение и регенерационная способность сортов фундука в Прикубанской зоне садоводства: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Кубанский гос. аг-рар. ун-т. Краснодар, 2002. 22 с.

- Байрамова Д.Б., Султанов И.М. Урожайность и качество плодов интродуцирован-ных сортов фундука // Сб. науч. тр. Государственного Никитского ботанического сада. 2017. Т. 144-1. С. 164-166.

- Плугатар Ю.В., Мищенко В.Ф., Парфенова Н.А. Итоги изучения коллекции фундука в Крыму // Науч. тр. Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет». Сер. Сельскохозяйственные науки. 2012. № 149. С. 110-116.

- Ренгартен Г.А., Савиных Е.Ю. Размножение, формирование, интродукция фундука в Кировской области // Экология родного края: проблемы и пути их решения: мат-лы XVI Всерос. науч.-практ. с междунар. участием конф. Киров, 2021. С. 192-196.

- Ренгартен Г.А. Нетрадиционные плодовые культуры России: интродукция, совершенствование сортимента // Селекция, генетика и сортовая агротехника плодовых культур: сб. науч. ст. Орел, 2013. С. 138-148.

- Софронов А.П. Селекционная оценка сеянцев лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) в условиях Северо-Востока Европейской части России: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Рос. гос. аграр. ун-т. М., 2016. 20 с.

- Рындин А.В. Исторические аспекты современного состояния и пути развития садоводства влажных субтропиков России // Субтропическое и декоративное садоводство. 2011. Т. 44. С. 10-19.

- Хужахметова А.Ш. Отбор сортов фундука на зимостойкость // Плодоводство и ягодоводство России. 2018. Т. 55. С. 60-63.