Селекционно-генетические аспекты повышения молочной продуктивности у крупного рогатого скота

Автор: Стрекозов Н.И., Боев М.М., Едигорьян С.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 2 (17), 2009 года.

Бесплатный доступ

Традиционные методы оценки животных, основанные на анализе фенотилических показателей родителей и потомков, на современном этапе не могут удовлетворить в полной мере требования, предъявляемые к селекции.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123386

IDR: 147123386 | УДК: 636.22/28.082

Текст научной статьи Селекционно-генетические аспекты повышения молочной продуктивности у крупного рогатого скота

ФГОУ ВПО « Курская государственная сельскохозяйственная академия »

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Традиционные методы оценки животных , основанные на анализе фенотилических показателей родителей и потомков , на современном этапе не могут удовлетворить в полной мере требования , предъявляемые к селекции .

В последнее время всё больше внимания уделяется изучению полиморфных генетических систем белков крови , лимфы , спермы и других тканей организма животных и их использованию в качестве методов более объективной оценки племенных достоинств животных и управления селекционными процессами . Особое значение придается полиморфизму зритроцитарных антигенов , т . е . группам крови .

Предлагаемый способ оценки крупного рогатого скота основан на использовании эритроцитарных антигенов . Антигены передаются от родителей потомкам как наследственные единицы . Синтез каждого антигена обусловлен действием одного гена . В связи с этим эритроцитарные антигены и определенные их комплексы представляют элементы генотипа , которыми обусловлены особенности организма , в том числе и связанными с его продуктивными качествами . Анализ эритроцитарных антигенов позволяет судить о степени участия наследственности отца , матери и более далеких предков в формировании генотипа потомства . Исходя из этого , мы исследовали их селекционное значение , как маркеров генотипа при изучении наследования хозяйственно - полезных качеств , оценке генотипа отдельных животных и выявлении эффективности генетических сочетаний .

Учитывая , что молочная продуктивность характеризуется количеством и качеством молока , поиск антигенных маркеров осуществлялся нами в два этапа .

На первом этапе проводилось типирование поголовья коров племзавода Курского НИИ АПП по 48 эритроцитарным антигенам, и выявлялись антигены-маркеры отдельно по удою и по жирности молока. Так, в результате анализа встречаемости эритроцитарных антигенов в группах высокопродуктивных коров с удоем 5000 кг и выше (107 голов, с удоем в среднем 5647 кг) и коров с удоем менее 5000 кг (152 головы с удоем в среднем 4237 кг) нами были определены антигены стимуляторы - маркеры повышенных удоев (Q, С2, L', L, C1, R2, Е) и антигены репрессоры - маркеры пониженных удоев (В2, G2, О', Р', Х2, Н", U",S.,).

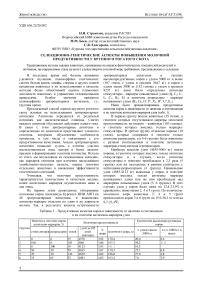

Нами были проанализированы продуктивные качества коров в зависимости от наличия и соотношения в их генотипе антигенов - маркеров удоя ( табл . 1).

В первую группу вошли животные (35 голов ), в генотипе которых отсутствовали маркеры молочной продуктивности , во вторую – животные (103 головы ), в генотипе которых имелись только маркеры - стимуляторы . В третью группу отнесены коровы (19 голов ), которые содержали в генотипе только антигены - репрессоры , а в 4-6 группах были животные с разным соотношением в генотипе антигенов - маркеров - стимуляторов и репрессоров .

Наиболее высокие удои (4635-5061 кг ) имели коровы , в генотипе которых имелись только антигены стимуляторы и в случаях , когда антигены стимуляторы в генотипе преобладали в 2,3 раза (5 группа ) или же находились в равном количестве с антигенами - репрессорами (4 группа ). Наименьшие удои (4083-4123 кг ) выявлены у коров , в генотипе которых имелись только антигены маркеры пониженных удоев или же они преобладали над маркерами повышенных удоев (3, 6 группы ). В этих случаях удои у коров были ниже на 12,4-23,9% в сравнении с животными 2, 4 и 5 групп . По количеству молочного жира животные 2, 4 и 5 групп превосходили коров 3 и 6 групп на 15,9-36,1 кг или на 9,7-22,4 %.

Таблица 1 – Продуктивные качества коров в зависимости от наличия и соотношения в их генотипе антигенов - маркеров удоя

|

Группы |

Имеется в генотипе коров антигенов - маркеров , % |

М олочная продуктивность |

Количество высокопродуктивных коров |

|||||

|

стимуляторов |

репрессоров |

голов |

удой за 305 дней лактации |

% жира |

молочного жира , кг |

с удоем свыше 5000 кг |

в т . ч . 6000 кг и выше |

|

|

1 |

0 |

0 |

35 |

4570 |

3,92 |

179,4 |

20,0 |

8,6 |

|

2 |

100 |

0 |

103 |

5061 |

3,88 |

197,2 |

59,2 |

11,8 |

|

3 |

0 |

100 |

19 |

4123 |

3,93 |

161,1 |

10,5 |

- |

|

4 |

50 |

50 |

59 |

4635 |

3,87 |

179,3 |

27,1 |

6,8 |

|

5 |

70 |

30 |

126 |

4639 |

4,02 |

186,0 |

27,0 |

4,8 |

|

6 |

35 |

65 |

52 |

4083 |

4,02 |

163,4 |

7,6 |

1,9 |

Количество коров с удоем свыше 5000 кг во 2, 4 и 5 группах насчитывалось от 27,0 до 59,2%, а в 3 и 6 группах – 7,6-10,5%, то есть в 2,6-7,8 раза меньше . В этом числе животных с удоем свыше 6000 кг насчитывалось во 2, 4 и 5 группах от 4,8 до 11,8%, в 6- ой группе лишь 1,9%, а в 3 группе животные с такой продуктивностью вообще отсутствовали . Следовательно , молочная продуктивность коров в большей степени зависит от генотипа животных .

Наши дальнейшие исследования показали, что молочная продуктивность зависит не только от наличия и соотношения в генотипе коров антигенов-маркеров удоя, но и от их количества в генотипе коров.

Оценивая эффективность селекции по разнице в удое дочерей и их матерей , выявлено , что наибольшая прибавка у дочерей получена в случае , когда в их генотипе имелось 4-5 антигенов - маркеров повышенных удоев . Так 41 корова , имеющая в генотипе один маркер - стимулятор , в среднем дала 5020 кг молока , что на 845 кг больше , чем их матери ; а коровы с 4-5 маркерами в генотипе имели удой 5178-5197 кг или на 1357-2144 кг выше в сравнении с матерями .

Анализ форм наследования удоя у коров разных генотипов показал , что формы наследования признака зависят от генотипа животных ( табл . 2). Так при наличии в генотипе животных только маркеров - стимуляторов в 64,3% случаев проявилось у коров сверхдоминирование и доминирование отцов , то есть прогрессивные формы наследования . Промежуточная форма наследования и доминирование матерей по сравнению с другими вариантами проявились в меньшей степени , соответственно в 20,7 и 13,8 %.

Регрессия по удою в этом случае была минимальной и составила 1,2 %.

У коров, в генотипе которых антигены-стимуляторы преобладали над репрессорами или находились в равном количестве (4 и 5 группы), прогрессивные формы наследования проявились в пределах 28,3-30,8%. Промежуточная форма наследования составила 34,2-41,5%, доминирование матерей проявилось у 25,0-28,3% коров. Регрессия в наибольшей степени проявилась в 5 группе коров и составила 10,0%. В 4 группе при равенстве в генотипе антигенов-стимуляторов и репрессоров регрессия была в 5 раз меньше и составила всего 1,9%.

В случаях , когда в генотипе коров имелись только антигены - маркеры пониженных удоев , основными формами наследования удоя у коров были промежуточная форма и доминирование матерей ( по 42,1%). Из прогрессивных форм наследования имели место только доминирование отцов (5,3 % коров ). Регрессия проявилась в 10,5% случаев .

Значительно меньше ( в 1,8-4,0 раза ) прогрессивных форм наследования было у коров 3 группы в сравнении с животными 2, 4 и 5 групп . В этой группе коров в наибольшей степени проявились промежуточное наследование (38,0%) и регрессия (30,0%).

У коров , в генотипе которых отсутствовали антигены - маркеры удоя (1 группа ), прогрессивные формы наследования проявились в 22,6% случаев , в наибольшей степени по сравнению с другими вариантами имело место промежуточное наследование (45,2%)

Таблица 2 – Формы наследования удоя у коров различных генотипов

|

Группа |

Количес тво голов |

Имеется в генотипе коров маркёров , % |

Формы наследования , % |

|||||

|

стимуляторов |

репрессоров |

сверхдоминирова ние |

доминирова ние |

промежуточная |

регрессия |

|||

|

отца |

мате ри |

|||||||

|

1 |

31 |

0 |

0 |

9,7 |

12,9 |

25,8 |

45,2 |

6,4 |

|

2 |

87 |

100 |

0 |

21,8 |

42,5 |

13,8 |

20,7 |

1,2 |

|

3 |

19 |

0 |

100 |

- |

5,3 |

42,1 |

42,1 |

10,5 |

|

4 |

53 |

50 |

50 |

9,4 |

18,9 |

28,3 |

41,5 |

1,9 |

|

5 |

120 |

70 |

30 |

10,0 |

20,8 |

25,0 |

34,2 |

10,0 |

|

6 |

50 |

35 |

65 |

2,0 |

14,0 |

16,0 |

38,0 |

30,0 |

Регрессия проявилась в 6,4 % случаев .

Следовательно, проявление форм наследования у коров в большой степени зависит от генотипа животных.

Высокая экономическая эффективность молочного скотоводства может быть достигнута только при условии положительной сочетаемости обильномолочности с продолжительным сроком использования коров. Учитывая это, мы провели анализ сроков использования и пожизненной продуктивности выделенных шести групп коров разных генотипов. В результате учета хозяйственного использования коров определено, что наиболее длительно (7,5 отелов) в хозяйстве использовались коровы второй группы, в генотипе которых имелись только маркеры стимуляторы. Наименьший срок хозяйственного использования (5,6-5,7 отелов) выявлен у коров третьей и шестой групп, в генотипе которых имелись только репрессоры или же они преобладали над стимуляторами.

Наибольшая пожизненная продуктивность была также у коров второй группы . От животных за период хозяйственного использования получено 30205 кг молока , что на 6212-11150 кг молока больше в сравнении с коровами других генотипов . Наименьшее количество молока дали коровы третьей и шестой групп – 19055-19302 кг , что на 473111150 кг меньшее в сравнении с коровами других групп .

Учитывая , что жирномолочность является важнейшим признаком при оценке животных по молочной продуктивности , нами проанализирована частота встречаемости эритроцитарных антигенов в группе жирномолочных коров с жирностью 4,0% и выше (148 голов с жирностью молока в среднем 4,2% при удое 4376 кг ) и в группе менее жирномолочных коров с жирностью молока менее 4,0% (169 голов с жирностью молока в среднем 3,83% при удое 4806 кг ).

Нами установлено , что жирность молока связана с наличием в генотипе коров 22 из 481 антигенов .

Так , 18 антигенов ( В 2, G2, Р ', О 1, Х 2, S1, H", U", G3, В ', G", С , U, J, d, R2, D', G') встречаются в генотипе жирномолочных коров в 1,3-3,5 раза чаще , что дало основание выделить их в качестве маркеров повышенной жирности молока . Четыре антигена - Е , А 2, Р 2, U' чаще встречаются ( в 1,28-2,8 раза ) в группе менее жирномолочных коров . Следовательно , они являются ' маркерами пониженной жирности молока .

Таким образом , в результате анализа установлено , что из 48 исследуемых антигенов 151 являются маркерами удоя (7 повышенных и 8 пониженных ) и 22 антигена маркерами жирности молока (18 повышенной и 4 пониженной ).

На втором этапе исследований основной задачей являлось определение характера влияния выявленных антигенов - маркеров отдельных признаков в целом на количество и качество молока , т . е . на молочную продуктивность . При этом установлено , что из 37 выявленных антигенов десять комплексного действия , то есть являются одновременно маркерами по удою и жирности молока , а 17 индивидуального действия : пять – маркерами удоя и 12 – жирности молока .

Следовательно , маркерами молочной продуктивности являются 27 антигенов , которые по их действию можно подразделить на следующие семь показателей наследственных задатков животных :

-

1. Антигенов - маркеров повышенных удоев - Q, C 2 , L', L;

-

2. Антигенов - маркеров повышенных удоев и жирности молока - Ci, R2;

-

3. Антигенов - маркеров повышенных удоев ,

-

4. Антигенов - маркеров пониженных удоев ,

-

5. Антигенов - маркеров пониженных удоев – S 1 ;

-

6. Антигенов - маркеров повышенной жирности молока - G3, В ', D', G', В ", G", С , U, J;

-

7. Антигенов - маркеров пониженной жирности молока - А 2, Р 2, U'.

пониженной жирности молока - Е ;

повышенной жирности молока - В 2 , G 2 , О ', Р ', Х 2 , Н ", U";

Нами проведен анализ генотипа коров , различающихся по молочной продуктивности , на предмет наличия в их генотипе маркеров различного действия . Для этого поголовье коров было распределено на четыре группы . В первую группу вошли животные с удоем менее 4000 кг (72 головы с удоем в среднем 3520 кг при 4,14 % жира ), во вторую – с удоем от 4000 кг до 4999 кг , в третью – от 5000 до 5999 кг и в четвертую – 6000 кг и более .

Затем у каждого животного в отдельности и в среднем по четырем группам было подсчитано количество маркеров молочной продуктивности ( удоя и жирности молока ) в разрезе наличия семи показателей наследственных задатков .

Приняв общее количество антигенов - маркеров молочной продуктивности в генотипе коров за 100%, был вычислен процент маркеров разного действия .

В результате проведенных исследований выявлено , что с изменением молочной продуктивности меняется и структура генотипа симментальских коров ( табл .3).

Так с повышением уровня молочной продуктивности с 3520 кг при 4,14% жира (1 группа ) до 6457 кг молока при 3,86% жира (4 группа ) произошло в генотипе коров увеличение : в 1,7 раза антигенов - маркеров повышенных удоев пониженной жирности молока ( от 4,6 до 7,8%) и маркеров пониженной жирности молока ( от 11,1 до 19,4%), а также маркеров повышенных удоев с 20,8 до 28,3 %. Антигенов - маркеров пониженных удоев повышенной жирности молока уменьшилось в 2,2 раза ( от 27,1 до 12,5%).

Следовательно , структура генотипа коров четвертой группы является желательной для данного стада и селекционная работа в дальнейшем должна быть направлена на создание животных данного генотипа . Учет выявленных антигенов - маркеров молочной продуктивности в генотипе используемых быков - производителей позволит целенаправленно изменять структуру генотипа животных в желательном направлении и создавать предпосылки повышения генетического потенциала молочной продуктивности .

Таблица 3 – Изменение молочной продуктивности симментальских коров в связи с изменением структуры генотипа

|

Группы |

Количе ство голов |

Удой , кг |

% жира |

Частота встречаемости антигенов - маркёров молочной продуктивности в генотипе коров (%) |

||||||

|

повышенных удоев |

пониженных удоев |

нейтральных по удою |

||||||||

|

нейтр . по жирности молока |

повыш . жир - ти |

пониж . жир - ти |

повыш . жир - ти |

нейтр . по жирности молока |

повыш . жир - ти |

пониж . жир - ти |

||||

|

I |

72 |

3520 |

4,14 |

20,8 |

8,6 |

4,6 |

27,1 |

2,3 |

25,5 |

11,1 |

|

II |

162 |

4460 |

3,94 |

23,6 |

9,6 |

5,7 |

22,3 |

2,8 |

23,5 |

12,4 |

|

III |

98 |

5356 |

3,91 |

29,8 |

10,0 |

8,5 |

13,0 |

3,0 |

18,5 |

17,2 |

|

IV |

26 |

6457 |

3,86 |

28,3 |

6,8 |

7,8 |

12,5 |

1,0 |

24,2 |

19,4 |