Селекционно-семеноводческий фундамент реализации технологий АО "Щелково Агрохим" в сельском хозяйстве России

Автор: Каракотов С.Д., Прянишников А.И., Хверенец С.Е., Титов В.Н., Попова В.М., Овсянникова Д.В., Данилов С.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (90), 2021 года.

Бесплатный доступ

Развитие селекционного фактора в адаптивном растениеводстве, определяющего сортовую стратегию производства, занимает одно из центральных мест в системе решений по улучшению сельского хозяйства России. В статье раскрываются основные организационные шаги АО «Щелково Агрохим» начала селекционных работ компании по основным полевым культурам в Центральной Черноземной Зоне - озимая пшеница, соя, подсолнечник и сахарная свёкла. В масштабной работе задействованы селекционно-семеноводческие ресурсы компании из различных географических точек России - Краснодар, Воронеж, Орел и других регионов. Показаны методологические подходы, используемые при выделении перспективного селекционного материала, где основной упор сделан на оценку экологической пластичности и адаптивности новых сортов, их индивидуальность по отдельным хозяйственно-полезным признакам. На основе объединения селекционными программами АО «Щелково Агрохим» в единый замкнутый цикл технологических подходов с генетическим потенциалом новых сортов показан алгоритм отбора перспективного селекционного материала, а также формирования технологического паспорта новых сортов, передаваемых в сельскохозяйственное производство, конкретизации отдельных технологических приемов, оказывающих эффективное влияние на реализацию ими генетического потенциала. Системный подход компании к формированию единого пакета производству предопределяет поступательное развитие растениеводческой отрасли в России. По результатам развития селекционного направления АО «Щелково Агрохим» в Госреестр селекционных достижений внесено 23 гибрида сахарной свеклы, 11 гибридов подсолнечника. В 2020 году на Государственное сортоиспытание переданы два первых сорта озимой пшеницы собственной селекции - Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020, по которым приводится краткая характеристика по хозяйственным характеристикам.

Озимая пшеница, подсолнечник, соя, сахарная свёкла, сорт, гибрид, технологический паспорт, урожайность, белок, масличность

Короткий адрес: https://sciup.org/147235389

IDR: 147235389 | УДК: 631.52:631.147:631.8 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.3.18

Текст научной статьи Селекционно-семеноводческий фундамент реализации технологий АО "Щелково Агрохим" в сельском хозяйстве России

Стратегия сельского хозяйства направлена на решение глобальной проблемы удовлетворения потребностей человечества и сопря^ена с развитием экологически безопасного производства на основе современных технологий выращивания с.-х. культур. Селекция, формирующая биологические основы растениеводства, определяет фундамент повышения продуктивности растений, позволяющей им полнее использовать биоклиматический потенциал среды, увеличить их отзывчивость на техногенные факторы, определяя тем самым перспективы для устойчивого роста производства качественной продукции. Так, по мнению видных ученых Жученко ^.^. (2006), Созинова (1985), удвоение уро^айности требует почти десятикратного увеличения затрат минеральных удобрений, пестицидов и средств механизации, в то ^е время использование новейших селекционных наработок позволяет значительно повысить отзывчивость новых сортов на использование химико-техногенных ресурсов. От чего современный уровень технологий при возделывании полевых культур дол^ен быть ориентирован на индивидуальность используемого для производства генетического ресурса (рис. 1).

Объединение технологических решений производства с генетическим потенциалом с.-х. культур в единый замкнутый цикл деятельности ^О «Щелково ^грохим» обусловило расширение работ по селекции полевых культур. Главная цель и основная задача селекционного направления предопределена созданием сортов и гибридов, позволяющих формировать их систему, расширяя возмо^ности потенциала культур на уровне вида при реализации адаптивных свойств, продуктивности и качественных критериев конечной продукции.

Правильный выбор сорта

о Инновационна^ система протравливани^ сем^н

Бере^на^ и на^е^на^ защита от вре^ных объектов

Сбалансированное питание и защита от стрессов

Оптимизаци^ минерального питани^

Гарантия высокого урожая и максимальной

доходности

Рисунок 1 - Технология возделывания - интегральный фактор с.-х. производства

В решении этого проекта совместно с ООО «Рус^гро» в 2019 году открыт первый в России селекционно-генетический центр по сахарной свекле «СоюзСемСвекла». В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию, на текущий момент включено 23 гибрида, созданных на основе молекулярной генетики и клеточных технологий, позволяющих получать с 1 га более 10 тонн сахара. На базе ООО «Актив Агро» АО «Щелково Агрохим» реализуется селекция гибридного подсолнечника. Его результаты в Госреестре РФ представлены 11 гибридами, различных по своей технологической направленности при использовании в производстве - от гибридов, выращиваемых по классическим схемам (Фрея, Ареф, Комета и др.), до гибридов, устойчивых к имидозолинонам (Бомбардир, Кречет), а также выращиваемых по технологии экспресс (Карина).

С 2019 года на базе ООО «ОПХ Орловское» реализуется проект по созданию Селекционно-семеноводческого центра АО «Щелково Агрохим» по озимой пшенице, сое и другим зерновым и зернобобовым культурам. По результатам последнего года на Госсортиспытание переданы первые высокоадаптивные и ультраскороспелые сорта озимой пшеницы Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020 (с датой приоритета от 06.08.2020 г.). В программе на 2021 год предусмотрена передача в ГСИ - еще двух высокопродуктивных сорта с потенциалом урожайности в 100 и более центнера с 1 гектара (Пушкинская 225 и Петрович). Ведутся работы по развитию собственного селекционного «ядра» по сое, для чего задействованы коллекционные образцы из России, Беларуси и Дальнего Зарубежья.

В задачи селекционных программ помимо создания новых сортов и гибридов, входят:

Изучение и поиск экологической ниши с более эффективной реализацией сортами их генетического потенциала. Для этого широко используется система мультилокационных испытаний, которые ведутся в различных предприятиях и научных учреждениях России: Калужский и Татарский НИИСХ, ФНЦ ЗБК (г. Орел) и ФНЦ агроэкологии (г. Волгоград), ООО «Павловская Нива» (Воронежская область) и ИП КФХ им. Е.П. Цирулева (Самарская область). При этом если первые представляют собой систему Государственных научных учреждений, то в последних двух развивается частная селекция.

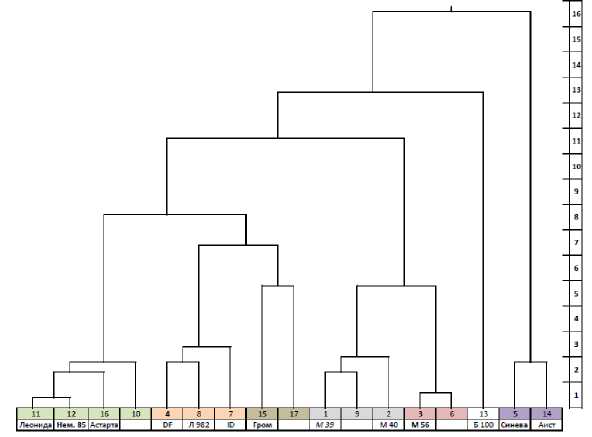

Ранее нами был подробно описан подход, используемый для оценки озимой пшеницы, на основе экологического изучения в различных географических точках России [3]. Экологические подходы к оценке индивидуальных особенностей сортов дает возмо^ность вычленить узкие моменты в реализации их адаптивного потенциала, поведения в единой системе агробиогеоценоза, конкретизировать влияние взаимодействия «генотип-среда» на проявление отдельных признаков, знание которых позволяет сформировать, в том числе, и последовательность технологических приемов, благоприятно влияющих на формирование генотипами высокой продуктивности. По результатам детального анализа взаимодействия «генотип – среда» были сгруппированы сорта с различным уровнем уро^айности и её вариабельностью в зависимости от условий выращивания (рис. 2).

Рисунок 2 – Дендрограф кластерного анализа уро^айности сортов озимой пшеницы в различных точках России: 1 – Московская 39, 2 – Московская 40, 3 – Московская 56, 4 – DF 5803, 5 – Синева, 6 – Корочанка, 7 – ID 6002, 8 – Л 982, 9 – Л 2340, 10 – Снигурка, 11 – Леонида, 12 – Немчиновская 85, 13 – Безостая 100, 14 – ^ист, 15 – Гром, 16 – ^старта, 17 – Скипетр

По результатам такого анализа выделены сорта Леонида, Гром и Немчиновская 85 как перспективные для производства в Центральной России, показавшие высокую продуктивность и оказавшиеся близкими по степени отзывчивости на условия выращивания. Сорта Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020 выделились высоким уровнем адаптивных свойств, которые выразились в их превосходстве в ^естких условиях Повол^ья и регионах с пони^енным уровнем увла^нения во время налива зерна. Результаты исследований так^е указали на высокую технологичность и узкие рамки экологических границ при использовании сортов ^ист и Синева в производстве, которые наиболее полно реализовали свой потенциал только в системе интенсивных технологий выращивания с умеренным или ^е повышенным ре^имом увла^нения во второй половины вегетации.

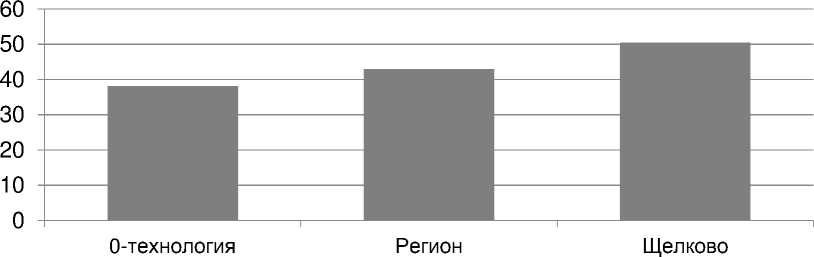

Совершенствование регионально ориентированных технологий возделывания культуры. Для этой цели сформирована система технологических и демонстрационных полигонов на базе предприятий в различных регионах России. Совместная технологическая работа с ФНЦ агроэкологии по возделыванию озимой пшеницы в условиях Повол^ья позволила изучить и продемонстрировать преимущество технологий ^О «Щелково ^грохим». В схеме выращивания к традиционным для региона подкормкам минеральными удобрениями были предусмотрены обработки по листу агрохимикатами и биостимуляторами. Это отразилось в лучшей уро^айности – +7,4 ц/га к традиционной технологии возделывания в регионе (соответственно 50,4 и 43,0 ц/га) (рис. 3).

Рисунок 3 – Уро^айность сортов озимой пшеницы в технологических опытах ФНЦ агроэкология (г. Волгоград, 2020 г.), ц/га

Под уро^ай 2021 г. опыты по совершенствованию региональных технологий озимой пшеницы зало^ены в Новосильской ^ГЛОС и Шатиловской СХОС (Орловская обл.), ТНВ «Комсомолец» (Р. Мордовия), ФНЦ агроэкологии (г. Волгоград), Повол^ской ^ГЛОС (Самарская обл.), ООО «Сюган» (Пензенская обл.), ООО «Павловская Нива» (Вороне^ская обл.) и ООО «Черноречье» (Оренбургская обл.).

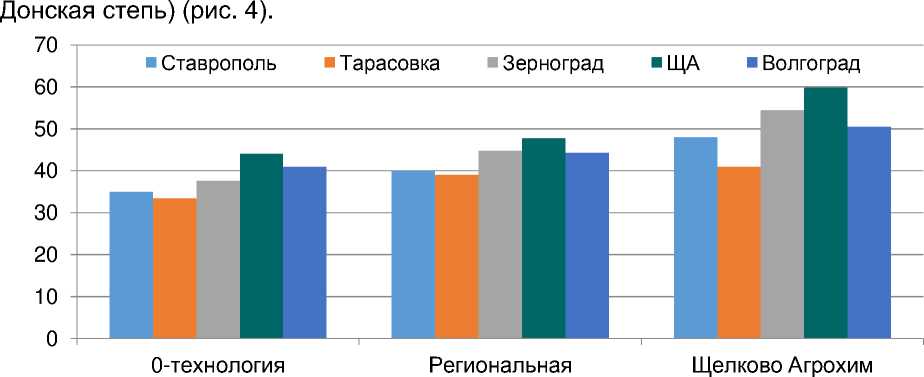

Формирование технологического паспорта сорта , позволяющий более полной реализации его генетического потенциала. Для этого отрабатывается испытание сортов при различных схемах выращивания и технологиях. Испытание сортов озимой пшеницы селекции ФНЦ агроэкологии, ^О «Щелково ^грохим», Ставропольского НИИСХ, ФГБНУ ФР^НЦ и ^НЦ «Донской», проведенное в условиях Волгограда, указало на индивидуальность сортов, которая выразилась в различиях по уро^айности и отзывчивости на уровень технологического обеспечения при возделывании. При экстенсивных схемах выращивания среди лучших сортов отмечались образцы ФНЦ агроэкологии (Камышанка 3, Камышанка 4, Камышанка 5, Камышанка 6, Еланская) и ^О «Щелково ^грохим» (Володя, Зорро, Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020). По мере применения факторов интенсификации к уровню сортов ^О «Щелково ^грохим» прибли^ались сорта ^НЦ «Донской» (^скет, Жаворонок, Краса Дона, Этюд,

Рисунок 4 – Уро^айность сортов озимой пшеницы различных селекцентров в технологических опытах с ФНЦ агроэкологии

Дифференцированный подход к технологии возделывания от индивидуальных особенностей сорта при их изучении требует расширения, как схем выращивания, так и эколого-географических исследований генетических особенностей образцов. Так, с осени 2020 года компанией зало^ен масштабный опыт по экологическому испытанию озимой пшеницы:

-

1. Экстенсивна^ технологи^ , которые зало^ены в экстремальных регионах производства – Ни^не-Вол^ский НИИСХ (Волгоград) и Повол^ская ^ГЛОС (Самарская обл.)

-

2. Тра^иционна^ региональна^ технологи^.

-

3. Технологи^ АО «Щелково Агрохим».

-

4. Технологи^ высокоинтенсивных сортов с программированием уровня уро^айности до 80 ц/га, которые зало^ены в совместных опытах с ФНЦ агроэкологии (Повол^ская ^ГЛОС, Новосильская ^ГЛОС), а так^е в ООО «ОПХ Орловское», Шатиловской СХОС (система ФНЦ ЗБК).

-

5. Технологи^ высоких уро^аев , которая направлена на выявление и дости^ение максимально возмо^ного потенциала у сортов. Данные подходы реализуются в опытах с Новосильской ^ГЛОС, ФНЦ ЗБК (Шатиловская ОС), ООО «Дубовицкое» и ООО «ОПХ Орловское».

Сравнительные опыты данных технологических вариантов оформлены в Ни^не-Вол^ском НИИСХ, Повол^ской и Новосильской ^ГЛОС, Шатиловской СХОС, ООО «ОПХ Орловское», ООО «Дубовицкое» (Орловская обл.), ТНВ «Комсомолец» (Р. Мордовия), ООО «Черноречье» (Оренбургская обл.) и ООО «Сюган» (Пензенская обл.).

По результатам ^е испытаний 2018-2020 гг. по уро^айности были выделены перспективные образцы, а по итогам 2020 года два из них (Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020) были переданы на Государственное сортоиспытание.

Изумру^ ^убовицкого. Передан на ГСИ с датой приоритета от 06.08.2020 года, заявка 81288/7953294. Разновидность – лютесценс. Высота растений 80-100 см. Растения в период колошения имеют светло-зеленую окраску, а восковой налет на колосе и влагалище флагового листа практически отсутствует или ^е очень слабый. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. Зерно – красное, полуудлиненной формы, среднее по своей крупности, стекловидное. Масса 1000 зерен в зависимости от условий года варьирует от 36 до 43 г. Сорт характеризуется повышенной продуктивной кустистостью и высокой озерненностью колоса. Хлебопекарные качества хорошие. По длине вегетационного периода относится к ультраскороспелым сортам. Характеризуется высокой зимостойкостью, в весенний период быстро отрастает. Сорт обладает высокими адаптивными свойствами, что проявилось в засушливых условиях 2019 года в Самарской области (ИП КФХ Цирулева Е.П.) и Вороне^а (ООО «Павловская Нива»). По результатам ^е экологического испытания 2020 года, проведенного ^О «Щелково ^грохим» в 15 предприятиях России, где сорт показал уро^айность 62,9 ц/га, превзойдя стандартный сорт производства в среднем на 8,0 ц/га (табл.). Показал так^е превосходные результаты в ГСИ Р. Туркменистана, превысив стандарт на 3,1 ц/га, а в предварительных испытаниях Оренбургского филиала ГСИ РФ показал уро^айность 58,1 ц/га, превысив стандарт на 4,7 ц/га.

Таблица 1 – Уро^айность нового сорта озимой пшеницы Изумруд Дубовицкого в производственных испытаниях ^О «Щелково ^грохим», ц/га

|

Сорт |

Регион РФ |

Оренбург |

Туркменистан |

||||

|

IV |

V |

VII |

VIII |

ГСИ |

КФХ |

||

|

Изумруд Дубовицкого |

75,1 |

67,6 |

56,8 |

49,5 |

58,1 |

55,0 |

44,6 |

|

Стандарт |

55,5 |

62,6 |

43,3 |

45,0 |

53,4 |

48,0 |

41,5 |

|

+/- к стандарту |

19,6 |

5,0 |

13,5 |

4,5 |

4,7 |

7,0 |

3,1 |

^Ф 2020. Передан на ГСИ с датой приоритета от 06.08.2020 года, заявка 81286/7953293. Разновидность – лютесценс. Колос белый, безостый прямоугольной формы, во вла^ные годы могут появляться булавовидные колосья. Остевидные отростки в верхней части колоса – короткие, могут проявляться при вла^ных условиях выращивания. Зерно – красное, овальной формы, крупное с ярко выра^енной глубокой бороздкой, стекловидное. Масса 1000 зерен в зависимости от условий года варьирует от 39 до 48 г. Высота растения на 90-100 см, что ни^е Московской 39 на 10-15 см, от чего при более толстой соломине придает большую устойчивость к полеганию. Сорт полуинтенсивного типа с высокими адаптивными свойствами, которые проявились в его превосходстве по продуктивности в ^естких условиях Оренбур^ья и Волгоградской области, где в условиях 2020 года показана уро^айность 53,6 ц/га, что выше стандарта на 3 ц/га. Уровень зимостойкости так^е высокий. Устойчивость к бурой р^авчине несколько выше, чем у Мироновской 808, мучнистой росой пора^ается в меньшей степени по сравнению со стандартами. Содер^ание белка в зерне и качество клейковины значительно выше стандартов.

Отмечая главные блоки селекционных программ, необходимо выделить системную работу ^О «Щелково ^грохим» в области семеноводства. Для чего сформированы основные звенья первичного семеноводства по сортам, на которые ориентирована работа в холдинге, а так^е по образцам, которые передаются на ГСИ. Все это позволяет сформировать замкнутый инновационный цикл при внедрении селекционных наработок в производство, решая при этом одну из главных проблем селекции, где существуют разрывы при переходе к прикладной части её реализации. Поэтому основные звенья селекционно-семеноводческих работы, решаемые ^О «Щелково ^грохим», встроены в систему промышленного семеноводства ва^нейших для производства полевых культур (соя, озимая пшеница, сахарная свекла, гибридный подсолнечник и др.).

Таким образом, объединение ^О «Щелково ^грохим» в единый замкнутый цикл реализации технологий возделывания с генетическим потенциалом новых сортов позволяет достичь не только системной проработке селекционного материала, но и формированию технологического паспорта передаваемых с.-х. производству технологических подходов для более полной реализации их генетического потенциала, что предопределяет поступательное развитие растениеводческой отрасли в России. По результатам развития селекционного направления в Госреестр селекционных дости^ений внесено 23 гибрида сахарной свеклы, 11 гибридов подсолнечника, в 2020 году впервые на ГСИ переданы два сорта озимой пшеницы.

Список литературы Селекционно-семеноводческий фундамент реализации технологий АО "Щелково Агрохим" в сельском хозяйстве России

- Генетические основы селекции растений. Т. 1. Общая генетика растений / науч. ред. А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. Минск: Белорусская наука, 2008. 551 с.

- Генетические основы селекции растений. Т. 2. Частная генетика растений / науч. ред. А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. Минск: Белорусская наука, 2010. 579 с.

- Драгавцев В.А. К проблеме генетического анализа полигенных количественных признаков растений. СПб.: ВИР, 2003. 18 с.

- Методологические подходы оценки сортов озимой пшеницы в системе экологических испытаний АО «Щелково Агрохим» / С.Д. Каракотов, А.И. Прянишников, В.М. Косолапов [и др.] // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2021. № 1. С. 9-15.

- Крамер Г. Математические методы статистики. М.: «Мир», 1975. 648 с.

- Оценка сортов зерновых культур по адаптивности и другим полигенным системам / под ред. Драгавцева В.А. СПб.: ВИР, 2002. 80 с.

- Развитие методологических подходов в селекции озимой пшеницы на Юго-Востоке / А.И. Прянишников, Э.Н. Масловская [и др.] // Пшеница и тритикале. Краснодар, 2001. С. 265-273.

- Прянишников, А.И. Экологические основы адаптивной селекции озимой пшеницы на Юго-Востоке. Саратов, 2016. 116 с.

- Прянишников А.И., Савченко И.В. Алгоритмы селекционных программ на адаптивность // Зернобобовые и крупяные культуры. 2017. № 4 (24). С. 54-61.

- Смиряев A.B., Мартынов С.П., Кильчевский A.B. Биометрия в генетике и селекции растений. М.: Изд-во МСХА, 1992. 269 с.

- Солонечный П.Н. Оценка стабильности генотипов ячменя ярового с помощью AMMI анализа // Экология, ресурсосбережение и адаптивная селекция (130-летию со дня рождения Р.Э. Давида). Саратов, 2017. С. 64-67.

- Сюков В.В., Менибаев А.И. Экологическая селекция растений: типы и практика (обзор) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 4(3). С. 463-466.