Селища на месте монастырей в округе средневекового Новгорода

Автор: Кудрявцев А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен обзор материалов археологических исследований на территории новгородских монастырей, в ходе которых были зафиксированы следы сельских поселений, предшествующих появлению обителей. На примере раскопок в Юрьеве, Ситецком и ряде других монастырей приведена характеристика культурного слоя таких селищ. Поставлен вопрос о фиксации изменений их топографии и структуры в ходе превращения в обитель, когда в центре поселения возникает храм и впоследствии формируется окружающий его некрополь.

Новгород, новгородская округа, селище, юрьев монастырь, ситецкий монастырь, материальная культура, некрополи

Короткий адрес: https://sciup.org/143180125

IDR: 143180125 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.215-230

Текст научной статьи Селища на месте монастырей в округе средневекового Новгорода

Раскопки на территории ряда монастырей показывают, что некоторые из них возникли не на пустом месте. Им предшествовали неукрепленные сельские поселения, которые появились уже в X в.

1 Исследование выполнено в рамках гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по теме «Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря из раскопок 2013–2020 годов)», соглашение № 075-15-2021-576.

В силу ряда причин такие селища довольно слабо изучены, данных об их топографии и материальной культуре не так много. Тем не менее, основываясь на материалах археологических исследований, можно попытаться представить процесс трансформации подобных поселений в монастырскую обитель, когда полностью меняется их структура ввиду появления в центральной части (находящейся, как правило, на возвышенности) деревянного или каменного храма и последующего формирования некрополя вокруг него. Соответственно, происходят и определенные изменения в хозяйстве и составе населения.

В рамках стратиграфических наблюдений эти процессы сразу вызывают ряд пока нерешенных вопросов: насколько культурный слой сельского поселения отличается от слоя монастыря? Как впоследствии разделяется жилая зона и некрополь? Существует ли некое пространство между ними? На сегодня недостаточно данных для окончательных выводов по данным вопросам. Только комплексный анализ топографии таких сельских поселений, изучение их вещевого комплекса и керамической коллекции позволят приблизиться к их решению.

Следующим этапом является выявление комплексов, связанных с монастырским периодом. В него входит анализ вещей, принадлежащих к кругу христианских древностей и маркирующих повседневную жизнь насельников монастырей. Среди них амфоры, предметы личного благочестия, паломнические предметы, печати, книжные застежки. В качестве аналогий могут быть привлечены вещевые комплексы ряда новгородских усадеб, владельцами которых являлись клирики и священники, что было определено по данным берестяных грамот и летописных сведений ( Petrov, Musin , 2014. S. 490). Значительную роль также играют некрополи монастырей и их антропологические исследования, которые позволяют выделять монашеские погребения и особенности погребального обряда.

На данном этапе сельская округа Новгорода изучена не столь полно по сравнению с поселенческими структурами, образовавшимися вокруг многих других древнерусских городских центров. В 1970–1990-е гг. силами Новгородской областной археологической экспедиции под руководством Е. Н. Носова было открыто значительное число сельских поселений конца I тыс. н. э., но исследованиям большой площадью подверглись лишь немногие из них ( Носов , 1991; Носов, Плохов , 2005). Тогда же были открыты и некоторые селища, расположенные на месте бывших монастырей (Кириллов, Ситецкий, Шилов монастыри). Но раскопки на них не проводились. При следующем этапе изучения культурно-исторических процессов Приильменья, при котором были выделены различные микрорегионы, такие поселения также отдельно не рассматривались ( Еремеев, Дзюба , 2010. С. 373–374).

Изучение новгородских монастырей велось в основном в рамках архитектурно-археологических исследований, когда раскрывались преимущественно каменные храмы и некрополи. Начало таким раскопкам положил М. К. Каргер, осуществив в 1931, 1933–1935 гг. масштабные работы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря (Каргер, 1946). Продолжились подобные исследования и в послевоенный период в плане реставрационных изысканий. В дальнейшем подобные археологические исследования проводили П. А. Раппопорт, Г. М. Штендер, В. А. Булкин и др. Планомерные раскопки и разведки многих новгородских обителей активно велись и в последние десятилетия вплоть до настоящего времени (Антипов, 2021; Седов, Вдовиченко, 2021). Особо стоит выделить цикл разведочных работ С. Н. Орлова 1967–1968 гг. по выявлению и картированию местоположения многих пригородных новгородских монастырей (Петрова и др., 2000). В целом археологическое изучение новгородских обителей велось в русле общего развития монастырской археологии (Беляев, 2019).

Но при данных исследованиях культурный слой вне архитектурных объектов, как правило, специально не рассматривался. Для поставленных задач основным источником при таких работах являются лишь керамические материалы из сборов подъемного материала и вещевой комплекс, происходящий из перемешанных слоев, образовавшихся при возведении каменных храмов и устройстве их некрополей.

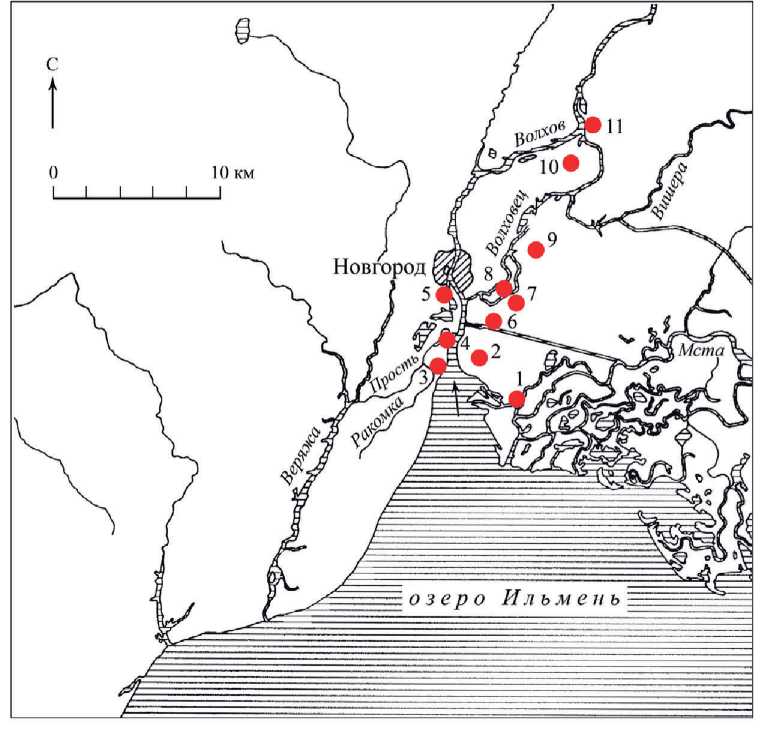

На данный момент на территории только одиннадцати новгородских монастырей зафиксированы явные следы предшествующих поселений (рис. 1). При этом данные о них собраны неравномерно. Раскопки культурного слоя большой площадью и вне архитектурных объектов в советский период были осуществлены при изучении лишь двух обителей – Перынского Богородицкого и Успенского Аркажского монастырей. Причем в обоих случаях изучение поселенческих структур не являлось основной целью.

Раскопки в Перыни на месте Перынского Богородицкого монастыря были осуществлены в конце 1940-х и начале 1950-х гг., но до сих пор их материалы не введены полностью в научный оборот. В 1948 г. под руководством А. Ф. Медведева был выкопан раскоп к югу от церкви Рождества Богородицы (64 кв. м), в котором были выявлены углубленные сооружения и осуществлена шурфовка на остальной территории урочища. Наиболее важным являлся шурф, заложенный внутри храма (7 кв. м). Под его фундаментом был зафиксирован непотревоженный культурный слой мощностью до 66 см с лепной и раннекруговой керамикой. Авторами раскопок он датирован X–XI вв. ( Арциховский , 1948. С. 127–132).

Материалы архитектурно-археологических исследований церквей Благовещения на Городище (2000, 2012, 2016–2017 гг.) и Бориса и Глеба в Околотке (2008, 2018–2021 гг.), проведенных Вл. В. Седовым, показывают, что именно под фундаментами ряда каменных соборов сохраняются непотревоженные, предшествующие их возведению, культурные напластования ( Седов, Вдовиченко , 2018. С. 38). В условиях сухого слоя стратиграфия раскопов, расположенных вне храмов, как правило, имеет нестратифицированный характер, что делает подобные исследования особенно значимыми.

В 1951–1953 гг. в Перыни были проведены масштабные раскопки под руководством В. В. Седова (исследовано более 1500 кв. м). Цель их заключалась в изучении языческого святилища. Открытые им объекты рядом ученых сейчас интерпретируются как следы снивелированных сопок ( Носов , 2012. С. 99; Конецкий, Трояновский , 2018. С. 9). Тем не менее в ходе этих работ впервые в истории новгородской археологии на такой значительной площади было раскопано сельское поселение – изучены углубленные постройки и выявлен значительный вещевой комплекс, свидетельствующий о высоком социальном статусе его жителей, – свинцовые печати, писало, предметы вооружения. Селище В. В. Седов

Рис. 1. Пригородные монастыри Новгорода, которым предшествовали более ранние поселения

1 – Николо-Липенский монастырь; 2 – Покровский Шилов монастырь (селище Шилов-ка I); 3 – Перынский Богородицкий монастырь; 4 – Юрьев монастырь; 5 – Воскресенский на Мячине монастырь; 6 – Нередицкий Спасо-Преображенский монастырь; 7 – Ситецкий монастырь (селище Ситка I); 8 – Кириллов монастырь; 9 – Успенский на Волотовом поле монастырь; 10 – Хутынский монастырь; 11 – Никольский на Холопьем городке монастырь датировал XII – началом XV в. (Седов, 1956). При этом очевидно его более раннее происхождение.

Первое письменное упоминание монастыря на этом месте датируется 1386 г. Возведение древнейшей постройки обители – каменного храма Рождества Богородицы – относится к 30–40-м гг. XIII в. Сам монастырь, по всей видимости, появился раньше.

Соответственно, данный участок прошел путь от вероятного культового места и сопочного могильника с синхронным селищем к поселению с комплексом построек XII–XIV вв. Впоследствии здесь формируются монастырская обитель и поздний некрополь. Именно на примере раскопок в Перыни, вероятно, можно было бы проследить особенности этих изменений, но фактическое отсутствие полных публикаций и современного анализа материалов раскопок А. Ф. Медведева и В. В. Седова не позволяет это сделать. На данный момент невозможно и объективно разделить выделенные ярусы построек на периоды истории селища до формирования монастыря и после этого события.

Исследовать культурный слой монастыря большой площадью (900 кв. м) удалось также С. Н. Орлову при охранных раскопках Аркажского Успенского монастыря в 1962–1963 гг. При исследовании этой обители, основанной в середине XII в., были открыты руины трех каменных храмов и обширный некрополь с погребениями в саркофагах и каменных ящиках. При раскопках были зафиксированы предшествующие возведению двух более поздних храмов Архангела Михаила и Чуда архангела Михаила в Хонех, напластования мощностью 20–40 см. При их разборе также был зафиксирован слой пожара. Его вещевой комплекс состоял в основном из бытовых предметов (ножи, замки, рыболовные грузила), но отметим также вислую свинцовую печать, фрагменты амфор, книжную застежку мечевидной формы. Из перемешанного слоя происходит энколпи-он ( Орлов, Красноречьев , 1967).

Автор раскопок в отчетной документации неоднократно подчеркивал важность изучения подобных напластований, полагая, что они относятся исключительно ко времени бытования обители. Он датировал их XII–XIV вв., упоминая при этом керамику XI в., а также фрагменты лепных сосудов ( Орлов , 1963. С. 79–82; 1964. С. 12–20), что свидетельствует о начале формирования поселения до возникновения Аркажского монастыря.

На территории Юрьева монастыря после работ М. К. Каргера периодически проводились исследования его культурного слоя в рамках реставрационных, спасательных и архитектурно-археологических исследований. С 2013 г. его планомерные раскопки ведет Вл. В. Седов. За этот период им проведены масштабные раскопки внутри Георгиевского собора и на примыкающих к храму участках с севера и юга, что позволило получить новые данные о его некрополе, княжеских и монашеских погребениях ( Седов , 2018).

Из нестратифицированных слоев, открытых внутри и снаружи храма, наряду с бытовыми предметами происходят вислые свинцовые печати, одна из которых датируется XI в. ( Седов, Вдовиченко , 2020. С. 55), комплекс книжных застежек, обломки амфор. Здесь же были найдены фрагмент дирхема начала X в. и обломки раннекруговых керамических сосудов второй половины X – XI в. Очевидно, что при возведении Георгиевского собора и формировании некрополя был нарушен слой предшествующего селища.

На территории обители на разных участках заложено более 40 шурфов и траншей. В ряде шурфов, заложенных Вл. В. Седовым в целях поиска надвратной церкви Спаса Преображения в 2017–2021 гг. к северу и северо-востоку от Георгиевского собора, не было выявлено каких-либо древнерусских материалов.

В 1982 г. В. А. Булкиным и В. Н. Седых к югу и юго-западу от Георгиевского собора по трассе инженерных коммуникаций было заложено 13 шурфов общей площадью 120 кв. м (Булкин и др., 1985. С. 127–128). Мощность открытого слоя составляла в среднем 1 м. В некоторых из них были изучены материковые ямы, выявлены ранние бытовые находки, фрагменты амфор и керамические материалы, датирующиеся X–XIII вв. (Булкин, 1983), что подтверждает данные о наличии предшествующего поселения. Данные этих шурфов позволили гипотетически представить контур селища на месте Юрьева монастыря, вытянутого вдоль Волхова по направлению к Георгиевскому собору. Впоследствии оно стало посадом обители.

Только в материалах трех вышеописанных обителей есть достаточно полные сведения о предшествующих им поселениях. В остальных случаях они более отрывочны и основаны не на таком массиве данных.

На территории Хутынского монастыря в 1982 г. в целях поиска храма Григория Армянского был заложен раскоп к северу от Спасо-Преображенского собора площадью 40 кв. м. При разборе его напластований была выявлена часть кольцевидного сооружения из валунов. С внешней стороны кладки был зафиксирован горелый слой, внутри – яма с костями птиц и животных. Открытый объект был интерпретирован как языческое святилище. Авторы раскопок приводили аналогию с Перынью и полагали закономерным, что на культовом месте впоследствии возникает монастырь ( Булкин и др. , 1985. С. 123–125). В Хутыни также зафиксированы сопка и селище, расположенные рядом друг с другом. При сборах подъемного материала на поселении выявлена лепная керамика конца I тыс. н. э. и круговая древнерусская ( Носов , 1991. С. 13).

В непосредственной близости от Нередицкого Спасо-Преображенского монастыря, основанного в конце XII в. на Нередицком холме, находился погребальный комплекс – впоследствии разрушенный грунтовый могильник XI–XII вв., а также сопка, исследованная В. Я. Конецким в 1979 г. ( Конецкий , 2000). Рядом с обителью находится и древнерусское селище, но фактических данных о его культурном слое на данный момент совершенно недостаточно. При его последних разведочных обследованиях материалы эпохи Средневековья не выявлены ( Еремеев , 2019. С. 15–17).

В 2005 г. А. В. Плоховым проводились разведочные работы на территории Воскресенского на Мячине монастыря, основанного в XII в., с целью выявления культурного слоя и определения его мощности. На разных участках было заложено 4 шурфа. Их материалы подтвердили непрерывное существование монастыря с XII в. В некоторых шурфах были выявлены фрагменты лепных сосудов и следы распашки, что также свидетельствует о более раннем заселении этого места ( Плохов , 2006).

На месте бывшего Покровского Шилова монастыря Е. Н. Носовым в 1989 г. по сборам подъемного материала с керамикой конца I тыс. н. э. было зафиксировано селище Шиловка I ( Носов , 1991. С. 23). Его непотревоженный слой древнерусского времени был зафиксирован при архитектурно-археологических исследованиях храма Покрова Богородицы ( Антипов и др. , 2014. С. 121–124).

Есть данные, что на территории Николо-Липенского монастыря, расположенного на Липенском холме острова Липно в дельте р. Мсты, известно селище XI–XIII вв., но археологически оно не изучено. При шурфовке 2016 г. выявлены следы только более раннего поселенческого объекта, датирующегося VII–IX вв. ( Еремеев , 2019. С. 6–14).

Вероятно, можно связать древнерусское селище, расположенное в д. Волото-во, с Успенским на Волотовом поле монастырем, основанным в середине XIV в. Материалы сборов подъемного материала позволяют датировать его X–XIII вв. ( Носов , 1985. С. 6; 1991. С. 11).

Отметим и единственный случай появления обители на месте укрепленного поселения – Никольский монастырь на Холопьем городке. Раскопки на городище и прилегающем селище проводились в разные годы неоднократно ( Носов, Плохов , 1997). В ходе работ были выявлены комплексы IX–X вв. Но впоследствии жизнь здесь прекратилась и возобновилась только в XV в., что связано с возникновением обители. В отличие от остальных перечисленных случаев в этом месте не произошло превращения поселения в монастырь – он возник уже на оставленном месте и после длительного перерыва. Но очевидно, что его насельники имели представления о городище. Первое летописное свидетельство о строительстве здесь каменной церкви Николы в 1417 г. обозначает ее местоположение как «на Холопьи городци» ( Петрова и др. , 2000. С. 153).

В 1984 г. Е. Н. Носовым на месте бывшего Кириллова монастыря, расположенного на острове Нелезен между протоками р. Малый Волховец – Левошней и Правошней, было зафиксировано селище. По сборам керамики оно было датировано XI–XIII вв. ( Носов , 1985. С. 7). В 2019–2020 гг. на памятнике осуществлялись разведочные работы с целью изучения культурного слоя и уточнения его датировки. В шурфах выявлен мощный слой монастырского времени (60– 70 см), насыщенный фрагментами кирпичей, керамическими материалами и находками XVI–XVII вв. При этом в некоторых из них выявлена домонгольская керамика и несколько фрагментов лепных сосудов ( Кудрявцев , 2021. С. 83–85). По всей видимости, место раннего ядра селища занимают руины храма Кирилла и Афанасия Александрийских 1196 г., которые расположены на самой возвышенной части острова.

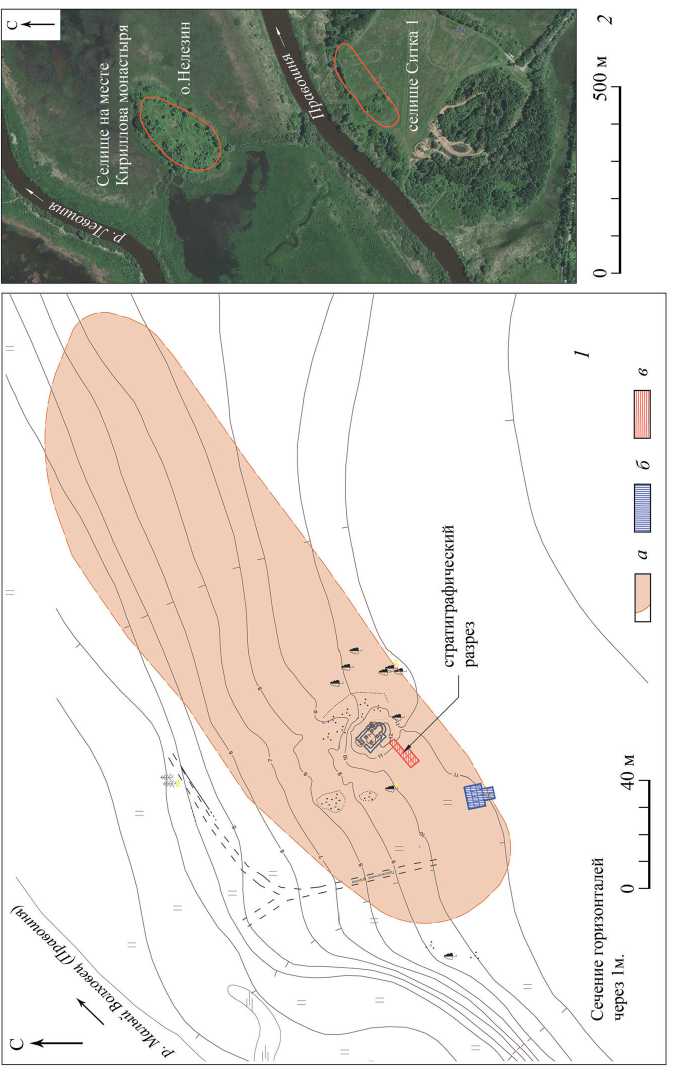

Планомерные работы по изучению селища на месте бывшей обители ведутся с 2017 г. на территории бывшего Андреевского Ситецкого монастыря в урочище Ситка. Поселение расположено на террасе р. Правошни фактически напротив Кириллова монастыря. На данный момент изучена площадь поселения в 100 кв. м (рис. 2: 1, 2 ). Раскопки ведутся параллельно с архитектурно-археологическими исследованиями М. В. Вдовиченко, направленными на обследование руин храма Андрея Юродивого. Отметим, что в слое его разрушения был выявлен дирхем середины X в. ( Вдовиченко, Кудрявцев , 2019. С. 120–121).

Средневековое поселение на месте этой обители также было открыто в 1984 г. в ходе разведок Е. Н. Носова (селище Ситка I). По данным сборов подъемного материала ученый выделял домонгольскую круговую керамику и позднесредневековую, отмечая при этом и находки фрагментов лепных сосудов конца I тыс. н. э. ( Носов , 1985. С. 7). Первое упоминание Ситецкого монастыря относится к 1371 г.

В 2017–2019 гг. работы велись на юго-западной окраине поселения. На этом участке мощность слоя составляет 70–80 см. Он представлен перемешанной поздней распашкой темно-коричневой супесью с включениями угля и печины. Здесь были изучены закрытые комплексы XII в., в том числе подпечная яма наземной постройки. Вещевой комплекс датирован XII–XIV вв.

Рис. 2. Селища в урочище Ситка и на о. Нелезен (правый берег р. Волхов)

1 – план селища Ситка I (по: Носов , 1985) с нанесенными раскопами 2017–2021 гг.; 2 – космоснимок. Территория селищ на месте бывших Кириллова и Ситецкого монастырей. Красной линией обозначены границы селищ а – граница селища ( Носов , 1985); б – раскоп 1, 2017–2019 гг.; в – раскоп 2, 2020–2021 гг.

В 2020–2021 гг. работы велись на раскопе 2, заложенном к югу от церкви Андрея Юродивого. По всей площади он пришелся на некрополь при храме. Всего на данный момент изучено шестьдесят погребений XVI–XVIII вв., которые залегали в 2–4 яруса. При прокопке их могильных ям был перемешан подстилающий слой селища вплоть до материка. В засыпке погребений выявлены фрагменты раннекруговых и лепных керамических сосудов, бытовые предметы и украшения (нож, овальное заостренное кресало, обломок стеклянного браслета, бронзовый перстень), датирующиеся в рамках XII–XIV вв. Практически вся стратиграфия раскопа 2 представлена мешаным слоем кладбища (темно-коричневая супесь с включениями угля и переотложенными человеческими костями). Только в его южном секторе, более отдаленном от церкви, где плотность погребений снижается, слой кладбища сменяется традиционными напластованиями селища.

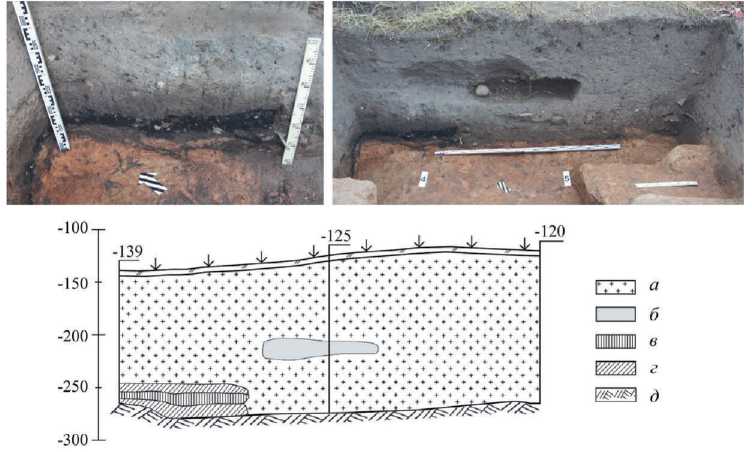

Между многочисленными погребениями, многие из которых к тому же были углублены в материк, были зафиксированы части материковых ям и небольшие участки непотревоженного слоя селища (рис. 3). При фиксации одного из них прослежен пласт угля, при разборе которого расчищено скопление камней – развал печки-каменки. Его керамический комплекс состоял из фрагментов лепных керамических сосудов ладожского типа и раннекруговых сосудов с прямым венчиком. Такое соотношение позволяет датировать данный слой второй половиной X в. Он представляет и археологический контекст находки дирхема 2017 г. из засыпки руин церкви Андрея Юродивого. Выше пласта угля прослежен горизонт светло-серой супеси с включениями угля, который в дальнейшем перекрывается перемешанным слоем кладбища.

Исследования на раскопе 2 позволили установить место раннего ядра поселения, которое начало формироваться в X в. Как показывают данные керамического и вещевого комплексов, поселение развивалось здесь непрерывно вплоть до XIV в. В XII в. его территория увеличивается, о чем свидетельствуют данные окраинного раскопа 1. В XIV в. оно превращается в обитель. На его самом высоком месте, в основной жилой зоне возводится каменный храм, который должен был поменять структуру уже бывшего селища.

Формирование некрополя Ситецкого монастыря относится к более позднему московскому этапу, но, безусловно, определенная сакральная зона вокруг церкви сформировалась раньше. На примере некоторых домонгольских сельских поселений Суздальского Ополья уже были представлены данные о соотношении их жилой зоны и зоны некрополя ( Федорина, Красникова , 2021), но они не имели контекста будущей обители. При этом пока не открыт и более ранний некрополь селища Ситка I. Только дальнейшие раскопки позволят попытаться проследить подробнее эти процессы и выделить границы этих зон и разницу между слоями времени древнерусского селища и бытования обители.

Вероятно, поселения на острове Нелезен и в урочище Ситка возникли синхронно в X в. или ранее. По всей видимости, они были взаимосвязаны, будучи расположенными между Новгородом и Рюриковым городищем. Стоит отметить и два клада дирхемов 1899 и 1920 гг. из окрестностей Кириллова монастыря, т. е. найденных в непосредственной близости к данным селищам. Комплекс 1920 г. относится к третьей четверти IX в. ( Пахомов , 2020. С. 20, 22; № 6, 10).

Рис. 3. Селище Ситка I. Раскоп 2 (2020–2021 гг.). Стратиграфический разрез с фиксацией непотревоженного слоя древнерусского времени и перемешанных напластований, образованных при формировании некрополя XVI–XVIII вв. при церкви Андрея Юродивого а – слой кладбища; б – погребение; в – уголь; г – светло-серая супесь с включениями угля; д – материк

Впоследствии они превращаются в обители. В XII в. на острове Нелезен появляется Кириллов монастырь с последующим возведением монументального каменного храма. Такие изменения в урочище Ситка происходят позже – монастырь там появляется в XIV в.

Отдельно можно выделить обители, возникшие как пригородные, но попавшие впоследствии в черту Новгорода. Немногочисленные данные свидетельствуют, что некоторым из них также предшествовали селища. На территории Плотницкого конца, сформировавшегося во второй половине XIII в., в ряде раскопов (Борисоглебский, Щитный) были открыты следы догородских поселений XII в. Они расположены рядом с Евфимьиным и Рождественским Михалицким (Мо-лотковским) монастырями, основанными в конце XII в. Вероятно, что эти селища существовали еще до появления обителей ( Дубровин , 2016. С. 235, 322). При проведении археологических наблюдений на территории Антониева монастыря, возникшего в XII в. и также в дальнейшем включенного в состав Плотницкого конца, изучены непотревоженные культурные напластования, датирующиеся концом X – началом XII в. На материке были зафиксированы следы распашки и материковая яма с развалом лепного горшка ( Шуреев , 2015. С. 8–9).

По всей видимости, в домонгольский период довольно близко к территории основных концов Новгорода также существовали отдельные сельские поселения, некоторые из которых стали монастырями. В период увеличения границ городской застройки в XIII–XIV вв. такие обители впоследствии вошли в ее состав.

Приведенный обзор материалов исследований селищ на месте новгородских монастырей является в силу малой степени изученности скорее постановкой проблемы. Представляется, что дальнейшие планомерные разведки на территории многих других обителей также позволят выявить более ранние поселенческие объекты. На уже известных пунктах для решения обозначенных вопросов нужны более масштабные раскопки с привлечением естественно-научных методов (почвоведческих и палинологических изысканий). В этом случае примером являются результаты комплексного изучения культурного слоя и пахотных горизонтов, отложившихся перед строительством церкви Бориса и Глеба в Кидекше ( Макаров и др ., 2014). В Новгородской округе для этого наиболее перспективны территории бывших Кириллова и Ситецкого монастырей, на месте которых параллельно существовали парные поселения, а также Юрьева монастыря как наиболее значимой обители в истории средневекового Новгорода.

Если большинство селищ конца I тыс. н. э. впоследствии прекратили свое существование, то указанные поселения прошли путь христианизации, став уже составной частью сельской округи Новгорода, а впоследствии, изменив полностью свою структуру, стали монастырями с каменными храмами. Изучение этих процессов на разных стадиях позволит получить новые данные о становлении сакральных ландшафтов Верхнего Поволховья.

Список литературы Селища на месте монастырей в округе средневекового Новгорода

- Антипов И. В., 2021. Исследования памятников новгородского зодчества Архитектурно-археологической экспедицией ЛГУ – СПбГУ в 1960–2010-е гг. // Новгородские археологические чтения – 4: материалы науч. конф. «Археология Новгорода. 85 лет исследований и открытий» / Ред.: Е. А. Рыбина, В. К. Сингх. М.: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 124–133.

- Антипов И. В., Булкин В. А., Жервэ А. В., 2014. Архитектурно-археологические исследования в Великом Новгороде и Новгородском районе // ННЗ. Вып. 28. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Б. А. Колчина / Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 121–128.

- Арциховский А. В., 1948. Отчет о раскопках в Новгороде в 1948 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 278.

- Беляев Л. А., 2019. Монастыри Московской Руси: этапы археологического изучения и современное состояние // КСИА. Вып. 256. С. 7–22.

- Булкин В. А., 1983. Отчет об архитектурно-археологических работах в Хутынском и Юрьевом монастырях под Новгородом и в с. Нижние Матигоры Холмогорского района Архангельской области в 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10896.

- Булкин В. А., Седых В. Н., Штендер Г. М., 1985. К ранней истории Хутынских и Юрьева монастырей // Новое в археологии Северо-Запада СССР / Ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 123–128.

- Вдовиченко М. В., Кудрявцев А. А., 2019. Археологические исследования на территории Ситецкого монастыря под Новгородом в 2017 г. // ННЗ. Вып. 32. Материалы XXXII научной конференции, посвященной памяти Н. Н. Гринева / Отв. ред. Е. Н. Носов. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 116–121.

- Дубровин Г. Е., 2016. Плотницкий конец средневекового Новгорода / Отв. ред. В. Ю. Коваль. М.: Зерцало-М. 608 с.

- Еремеев И. И., 2019. Отчет об археологических разведках в Новгородском районе Новгородской области в 2016–2017 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. № 61580.

- Еремеев И. И., Дзюба О. Ф., 2010. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки. Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и озером Ильмень. СПб.: Нестор-История. 670 с.

- Каргер М. К., 1946. Раскопки и реставрационные работы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде (1933–1935) // СА. Т. 8. С. 197–224.

- Конецкий В. Я., 2000. Археологические памятники Нередицкого холма: итоги и перспективы изучения // НИС. Вып. 8 (18) / Отв. ред. В. Л. Янин. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 20–29.

- Конецкий В. Я., Трояновский С. Т., 2018. Центральное Приильменье в эпоху викингов: ландшафты, население, социально-культурное развитие // Новгородский музей-заповедник: материалы ежегодной науч.-практ. конф. / Гл. ред. Н. В. Григорьева. Великий Новгород; СПб.: Любавич. С. 3–24.

- Кудрявцев А. А., 2021. Археологические исследования на территории бывших Ситецкого и Кириллова монастырей в 2019 г. // ННЗ. Вып. 34. Материалы XXXIV науч. конф., посвященной памяти Е. Н. Носова / Отв. ред. Е. А. Рыбина. Великий Новгород. С. 77–86.

- Макаров Н. А., Шполянский С. В., Долгих А. В., Алешинская А. С., Лебедева Е. Ю., 2014. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба в Кидекше // РА. № 3. С. 50–65.

- Носов Е. Н., 1985. Отчет о работе Новгородской областной экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10638.

- Носов Е. Н., 1991. Археологические памятники верховьев Волхова и Ильменского Поозерья конца I тысячелетия (каталог памятников) // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990. М.: Новгородский музей-заповедник. С. 5–37.

- Носов Е. Н., 2012. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье // Русь в IX–X веках: археологическая панорама / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 93–121.

- Носов Е. Н., Плохов А. В., 1997. Холопий городок на Волхове // Древности Поволховья / Ред.: А. Н. Кирпичников, Е. Н. Носов. СПб.: ИИМК РАН. С. 129–152.

- Носов Е. Н., Плохов А. В., 2005. Новые раскопки поселений в Северном Приильменье // Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 122–154. (Труды ИИМК РАН; т. XVIII.)

- Орлов С. Н., 1963. Отчет по раскопкам и исследованиям руин Аркажского монастыря под Новгородом, проведенных в 1962 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2440.

- Орлов С. Н., 1964. Отчет по доисследованию остатков Аркажского монастыря под Новгородом // Архив ИА РАН. Р-1. № 2760.

- Орлов С. Н., Красноречьев Л. Е., 1967. Археологические исследования на месте Аркажского монастыря под Новгородом // Культура и искусство Древней Руси / Отв. ред. М. И. Артамонов. Л.: Изд-во ЛГУ. С. 69–76.

- Пахомов Н. П., 2020. Монетные клады Новгородской области / Под ред. П. Г. Гайдукова. М.: ИА РАН. 124 с.

- Петрова Л. И., Анкудинов И. Ю., Попов В. А., Силаева Т. В., 2000. Топография пригородных монастырей Новгорода Великого // НИС. Вып. 8 (18) / Отв. ред. В. Л. Янин. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 95–157.

- Плохов А. В., 2006. Исследования в 2005 г. на территории Воскресенского на Мячине монастыря // ННЗ. Вып. 20. Материалы научной конференции 24–26 января 2006 г. / Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 53–60.

- Седов В. В., 1956. Поселение в XII в. – начала XV в. в Перыни // КСИИМК. Вып. 62. С. 108–117.

- Седов Вл. В., 2018. Княжеские саркофаги Георгиевского собора Юрьева монастыря // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Гуманитарные и общественные науки. № 2. С. 142–158.

- Седов Вл. В., Вдовиченко М. В., 2018. Археологические работы в церкви Благовещения на Городище, Георгиевском соборе Юрьева монастыря и в церкви Андрея на Ситке в 2016 г. // ННЗ. Вып. 31. Материалы XXXI научной конференции, посвященной 85-летию археологического изучения Новгорода / Отв. ред. Е. Н. Носов. СПб.: Любавич. С. 33–46.

- Седов Вл. В., Вдовиченко М. В., 2020. Архитектурно-археологические работы в Юрьеве монастыре в 2018 г. // ННЗ. Вып. 33. Материалы XXXIII научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В. Л. Янина / Отв. ред. Е. А. Рыбина. Великий Новгород. С. 45–59.

- Седов Вл. В., Вдовиченко М. В., 2021. Работы Новгородского архитектурно-археологического отряда в Новгороде и его окрестностях в 1996–1997 гг. // Новгородские археологические чтения – 4: материалы науч. конф. «Археология Новгорода. 85 лет исследований и открытий» / Ред.: Е. А. Рыбина, В. К. Сингх. М.: Новгородский музей-заповедник. С. 112–123.

- Секретарь Л. А., 2011. Монастыри Великого Новгорода и окрестностей. М.: Северный паломник. 656 с.

- Федорина А. Н., Красникова А. М., 2021. Пространство жизни и пространство смерти: локализация средневековых сельских кладбищ Северо-Восточной Руси по материалам Суздальского Ополья // Русь в XIII–XV веках. Новые открытия в области археологии и истории / Отв. ред.: Л. А. Беляев, Е. Л. Конявская. М.: Индрик. С. 239–250.

- Шуреев А. В., 2015. Отчет об археологических наблюдениях при производстве реставраций и благоустройства на территории объекта культурного наследия федерального значения «Антониев монастырь, 1117 г., XVI–XIX вв.: Западный корпус (келарские и казначейские кельи) XVII–XIX вв., Береговой корпус» в г. Великий Новгород на территории Антоново в 2014 г. // Архив ИА РАН. № 46230.