Селище белоярской культуры Барсова гора I/23: особенности технологии и морфологии керамики

Автор: Селин Д.В., Чемякин Ю.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Выполнен технико-технологический анализ керамики белоярской культуры с селища Барсова Гора I/23, включая фрагмент стенки с нанесенной на нее личиной. Установлено, что для создания сосудов использовались ожелезненные низкозапесоченные глины. Изделие с личиной изготовлено из другого сырья, отобранного у реки или в пойме. Для керамики определен один рецепт - глина + шамот + органический раствор. Изделие с личиной изготовлено по другому рецепту - глина + дресва. Изображение личины на внешней поверхности сосуда выполнено при помощи орудия с приостренным краем. Определено, что личина нанесена по влажной глине, после чего сосуд был обожжен. Это подтверждает одновременность создания сосуда и его украшения изображением. Данные по стратиграфии и планиграфии позволяют синхронизировать комплекс белоярской керамики и найденный вместе с ним фрагмент сосуда с личиной, так как вся эта керамика была обнаружена внутри одного жилища. Сосуд с личиной выделяется среди другой посуды из селища Барсова Гора I/23 своим обликом и технологией. Это свидетельствует о том, что сосуд был изготовлен по нехарактерной для этого селища гончарной традиции и, возможно, попал туда в ходе взаимодействия с другой группой белоярского населения. Важен тот факт, что изображение личины одновременно сосуду и было нанесено на него еще до обжига изделия.

Сургутское приобье, барсова гора, ранний железный век, белоярская культура, керамика, технико-технологический анализ, граффити

Короткий адрес: https://sciup.org/147243128

IDR: 147243128 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-74-85

Текст научной статьи Селище белоярской культуры Барсова гора I/23: особенности технологии и морфологии керамики

В начале второй четверти I тыс. до н. э. в Сургутском Приобье на основе предшествующих культур позднего бронзового века – барсовской и атлымской, в результате их взаимодействия складывается белоярская культура. Она выделена в первую очередь по материалам урочища Барсова Гора, напротив восточной окраины которого находится поселок Белый Яр. На Барсовой Горе к настоящему времени известен 51 белоярский памятник, среди них 16 городищ и один могильник. Раскопаны в разной степени остатки более 140 построек. Всего же в Сургутском Приобье выявлено более 100 объектов культурного наследия белоярской культуры, почти на 70 из них проводились раскопки. В результате была предложена концепция возникновения этой культуры, намечены три стадии в ее развитии [Чемякин, 2008]. Ко второй стадии относится и селище Барсова Гора I/23 (VI – начало V в. до н. э.), среди материалов которого был найден фрагмент сосуда с гравировкой.

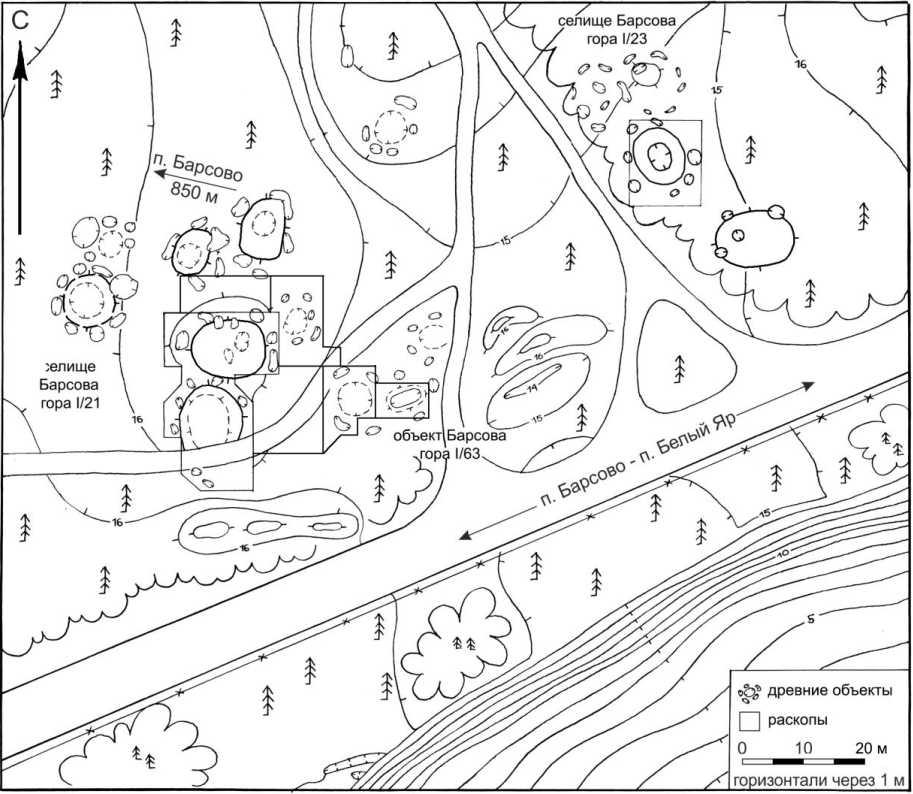

Памятник находится в восточной части урочища Барсова Гора, в 55 м к северо-западу от края коренного берега р. Оби, являющегося в настоящее время берегом протоки Утоплой

(рис. 1). С западной и южной сторон к объектам селища примыкали грунтовые дороги, возникшие во время тушения пожара, а также в результате проезда тяжелых машин. Образовавшаяся таким образом колея повредила один из объектов поселения (жилище 1). Селище состояло из четырех объектов в виде приподнятых площадок, окруженных внешними ямами. Оно занимает площадь около 1 800 кв. м и расположено на холме, возвышающемся примерно на 11 м от уровня воды в протоке Утоплой.

Рис. 1. План селища Барсова Гора I/23

Fig. 1. Plan of the Barsova Gora I/23 settlement

По-видимому, впервые план селища был снят В. Ф. Кернер в 1974 г. и обозначен ею как городище Барсов городок I/39 1. В 1985 г. площадки, образующие памятник, были вновь отсняты Н. Н. Новиченковым в числе объектов селища, названного им Барсова Гора I/41 2. Они составили его западную часть. К этому времени на Барсовой Горе было проведено несколько разведок, авторы которых давали названия зафиксированным ими памятникам, не учитывая результаты предыдущих исследований. В этой связи была проведена работа по унификации селищ Барсовой Горы, корректировке их нумерации. Именно этой, откорректированной нумерацией пользовался В. А. Борзунов при новой съемке памятников в зоне Сургутской трубной базы. Снятое им селище фигурирует в его отчете как Барсова Гора I/23 3.

В связи с тем, что памятник попадал в зону предполагаемого строительства, на нем в 1991 г. А. А. Михалевым под руководством Ю. П. Чемякина был заложен раскоп площадью 180 кв. м, включивший одну площадку (рис. 2).

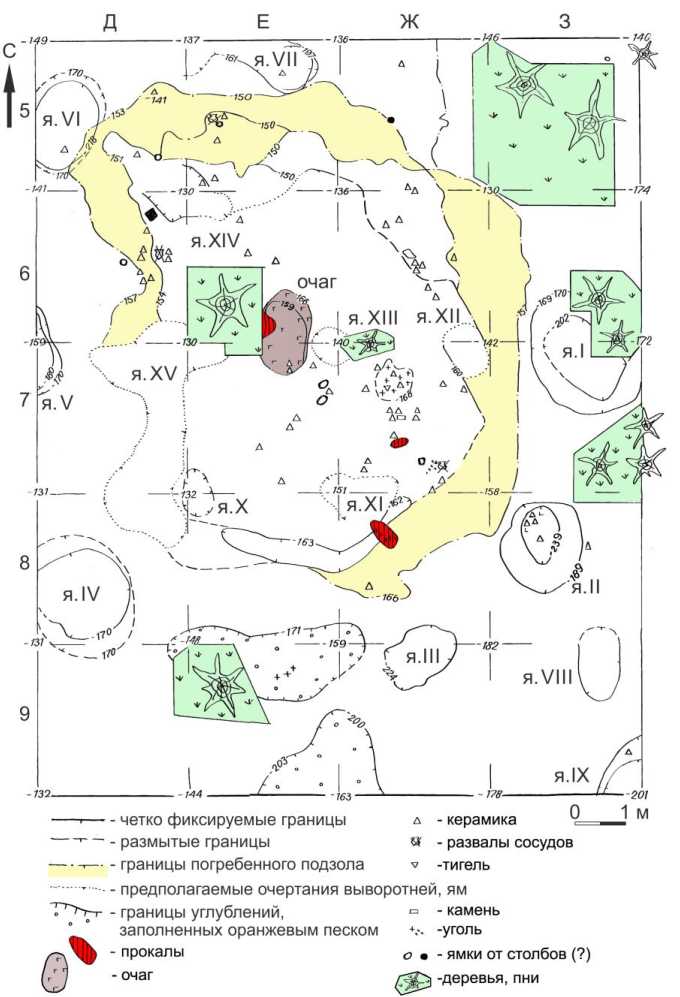

Рис. 2. Селище Барсова Гора I/23. План раскопа

Fig. 2. The Barsova Gora I/23 settlement. Plan of the excavation area

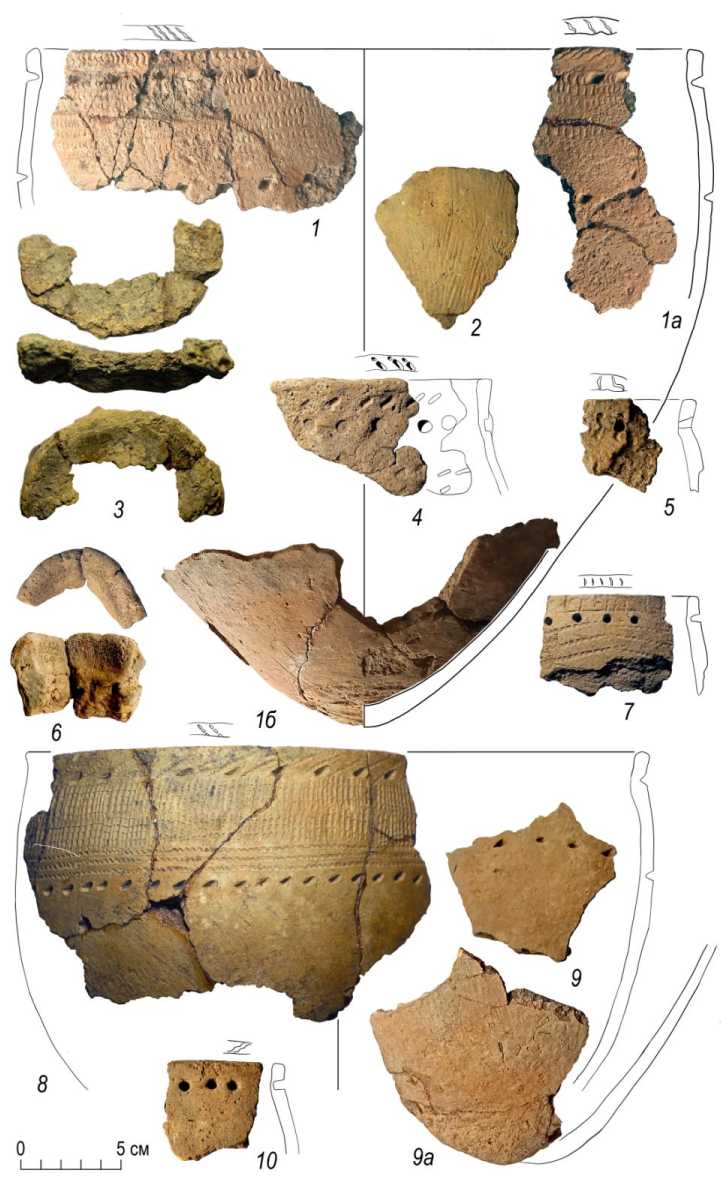

Рис. 3. Селище Барсова Гора I/23. Керамика:

1 , 4–10 – посуда белоярской культуры; 2 – фрагмент с изображением личины;

3 – фрагменты поддона

Fig. 3. Settlement Barsova Gora I/23. Ceramics:

1 , 4–10 – vessels of beloyarskaya culture; 2 – fragment with the anthropomorphic image;

3 – vessel tray fragments

Коллекция керамики содержит фрагменты не менее 11–13 сосудов, включая фрагмент стенки с нанесенной на нее личиной (рис. 3). Изделие с личиной ярко отличается по технологии изготовления от другой посуды с селища, поэтому далее мы будем рассматривать ее отдельно от основного комплекса. Ранее нами была проанализирована коллекция белоярской керамики с селища Барсова Гора III/66, где был обнаружен фрагмент привозного сосуда с искусственной добавкой металлургического шлака. Он позволил зафиксировать факт наличия контактов белоярского населения Барсовой Горы с инокультурными группами, от которых мог импортироваться металл для производства различных изделий [Селин, Чемякин, 2023]. Продолжение поисков импортной посуды на других памятниках представляется крайне актуальным, так как это позволит реконструировать связи белоярского населения Барсовой Горы с носителями культур, обитавших на других территориях в VIII – рубеже IV–III вв. до н. э.

Цель статьи – реконструкция содержания ступеней производства посуды у носителей белоярской культуры селища Барсова Гора I/23.

Описание выявленных объектов

Остатки жилища 1 внешне представляли собой овальную площадку, окруженную валооб-разной насыпью и шестью внешними ямами (см. рис. 2). Размер площадки с насыпью 10,0 × 9,0 м, высота насыпи 0,1–0,2 м, ширина 1,0–2,0 м. Местность, на которой было возведено жилище, слегка понижалась к югу. Очертания постройки зафиксированы в 12–25 см от поверхности. По ее периметру сохранился погребенный подзол. В северной части на подзоле образовалась довольно мощная черная, с углистыми включениями, прослойка. По краям жилища с западной, южной, восточной сторон, а также в его центре культурный слой сильно поврежден выворотнями от упавших деревьев, зачастую не имевшими четких очертаний. В центральной части сооружения пол практически совпадал с основанием верхнего подзола. Здесь же обнаружен очаг, остатки которого представляли собой линзу бурой супеси с включениями угольков, пережженных косточек и мелких фрагментов керамики. Мощность слоя достигала 0,15 м, размер линзы 1,65 × 1,0 м. В центре под ней наблюдался темно-красный прокал толщиной 3–7 см. Севернее очага, между ним и полосой погребенного подзола, культурный слой представлял собой красновато-коричневый песок.

В 0,2 м к северу от очага, почти примыкая к нему, были расчищены угли – возможно, остатки одного из столбов. В 1,5 м к В от очага находилось округлое пятно темно-серого, почти черного песка, насыщенное мелкими угольками и фрагментами керамики (уч. Ж/7). Размер его 0,7 × 0,75 м. Здесь же найден обломок тигля. Южнее пятна расчищен прокал 0,3 × 0,2 м и толщиной 0,02–0,04 м (уч. Ж/7), а в 0,6 м к ЮВ от последнего, рядом с предполагаемой стеной сооружения, – скопление углей (возможно, сгоревшие остатки конструкции стены). Пространство между очагом и южной стеной жилища было насыщено керамикой, включая развал сосуда.

На месте южной стены зафиксирована канавка длиной 4,4 м и шириной от 0,2 до 0,5 м, шедшая сначала в направлении СВ–ЮЗ, а затем, примерно через 1,9 м, изогнувшаяся к ЗСЗ (уч. Е–Ж/8). Глубина ее 0,1–0,11 м. Она была заполнена темно-серым песком, местами с прослойками подзола. Канавка могла быть связана с конструкцией стены. В этом месте практически не найдено керамики или иных вещей.

В северо-западном углу постройки наблюдался выступ – возможно, следы выхода (уч. Д/5). По обе стороны от него зафиксированы пятна, связанные, возможно, с ямками от столбов. Ряд пятен, напоминавших ямки от столбов, были отмечены на разных глубинах на уч. Д/6, Е/5, Е/7, Ж/6, Ж/7, однако в разрезах они не наблюдались.

Судя по выявленным очертаниям, жилище было наземным, имело подпрямоугольную форму, размер 10 × 6–6,5 м. Продольной осью оно было ориентировано по линии ССВ– ЮЮЗ. Выступ в северо-западном углу, возможно, служил выходом, однако расположенная напротив него внешняя яма делает это предположение зыбким. Не исключено, что дверь была навесной или приставной. Находки, в основном керамика, были сосредоточены преимущественно вдоль восточной и северной части западной стен, в юго-восточном и северо-западных углах.

Внутри жилища отмечено несколько ям, но, на наш взгляд, они не связаны с самой постройкой и возникли позже (ямы XI, XIII–XV – вероятно, выворотни) или раньше ее (X, XII). Ряд ям и углублений, выявленных за пределами жилища, очевидно, образовались в результате выборки песка для присыпки основания его стен (ямы I–VII). Некоторые из них, видимо, использовались и для хозяйственных целей, например яма II. В ее придонной части найдено несколько фрагментов керамики, среди которых был и черепок с граффити. Размеры внешних ям от 1,5 × 1,0 до 2,65 × 2,0 м, глубина от 0,4 до 0,8–1,05 м. Стенки их крутые или наклонные, дно часто уплощенное, у ямы II – с уступом.

Почти весь материал происходит из жилища 1. Он представлен обломком тигля, каменным отбойником-наковаленкой, а также фрагментами 11–13 сосудов (см. рис. 3). Сосуды котловидные, со слегка отогнутым наружу венчиком, кругло- или остродонные. В коллекции есть два поддона. Украшалась верхняя треть сосудов. Зона под венчиком декорировалась пояском наклонных или вертикальных оттисков вытянутых птичко- или змейковидных, а также гребенчатого штампов. Прямо поверх него проходит поясок из ромбических, подпрямоугольных или круглых ямок, отделяющий эту зону от зоны на плечиках. Такой же поясок часто оконтуривал орнамент снизу. Композиция на плечиках состояла из широких зон, образованных оттисками тех же штампов, что и под венчиком, расположенными вертикально в несколько рядов, горизонтальными поясками или широкими поясами зигзагов. Этими же штампами орнаментировались венчики. Подобные сосуды, украшенные аналогичными узорами, характерны для второй стадии белоярской культуры [Чемякин, 2008, с. 70, 73, рис. 54]. Настоящая коллекция интересна тем, что в ней есть поддон, наиболее ранний из известных нам (рис. 3, 3 ). Технологически он не выбивается из основного керамического комплекса и может быть связан с крупным белоярским сосудом (рис. 3, 8 ). Необычен фрагмент шейки, украшенный наклонными рядами оттисков гладкого штампа, разделительный поясок на которой состоит из чередования ямок и жемчужин (рис. 3, 4 ). Он отличается также примесью песка в глине. Такие сосуды характерны для более позднего времени (калинкин-ской и кулайской культур). Возможно, ему же принадлежит обломок второго поддона, с крупным песком в качестве примеси к формовочной массе.

Кроме того, в коллекции присутствует обломок стенки с процарапанным рисунком в виде личины (рис. 3, 2 ; 4). Это второй известный нам случай нанесения граффити на белоярскую керамику (первый сосуд обнаружен на городище Барсов Городок I/14 [Чемякин, 2008, рис. 55, 6 ]). Отметим, что к настоящему моменту эта личина является самым ранним из известных нам графических изображений подобного типа в западносибирской тайге.

Наличие среди находок обломка тигля (рис. 3, 6 ) подтверждает высказанную ранее мысль о том, что цветная металлообработка была широко распространена в белоярской среде, существуя на уровне домашнего производства.

Результаты исследования керамики

Для всей посуды выполнен технико-технологический анализ по методике, предложенной А. А. Бобринским в соответствии с естественной структурой гончарного производства [Бобринский, 1978; 1999]. Определения выполнены при помощи бинокулярной микроскопии (Leica M51), обследовались поверхности и изломы керамики. Выделение технологической информации осуществлено с опорой на специализированную научную литературу и «Каталог эталонов по керамической трасологии» (авторы И. Н. Васильева и Н. П. Салугина) (см.: [Бобринский, 1978; 1999, Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салугина, 2020] и др.).

Отбор исходного пластичного сырья. Для изготовления трех белоярских сосудов использовались ожелезненные низкозапесоченные (до 3 вкл. песка на 1 кв. см) глины с включениями окатанного бурого железняка (размер фракций 0,1–0,9 мм; рис. 5, 1 , 3 , 4 ). Изделие с личиной также изготовлено из ожелезненной низкозапесоченной глины, однако как естественная примесь нами выявлен единичный обломок раковины речного моллюска размером 2,7 мм (рис. 5, 2 ), что указывает на отбор сырья у реки или в пойме.

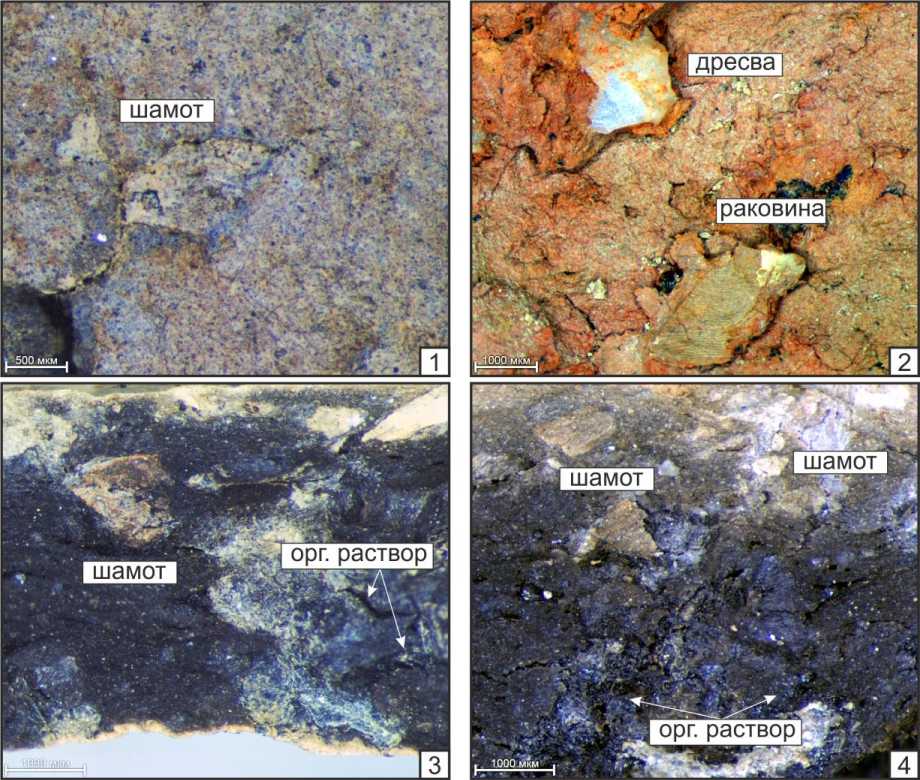

Составление формовочных масс. Для белоярской керамики определен один рецепт – глина + шамот + органический раствор (рис. 5, 1 , 3 , 4 ). Шамот не калибровался (размер фракций 0,1–5 мм) и вводился в концентрации 1 : 3–5. Органический раствор зафиксирован в виде аморфных пустот размером 0,1–2 мм, покрытых изнутри черным глянцем. Изделие с личиной изготовлено по другому рецепту – глина + дресва (рис. 5, 2 ). Дресва не калибровалась (размер фракций 0,1–4 мм) и введена в пропорции 1 : 3. Органика не обнаружена.

Конструирование полого тела. Из-за фрагментированности однозначно установить способ конструирования удалось для одного сосуда. Он изготовлен лоскутным налепом. На внутренней поверхности двух белоярских сосудов зафиксированы отпечатки рубчатой формы-основы.

Обработка поверхностей сосудов. Поверхности обрабатывались при помощи механического заглаживания и лощения зубчатым или гладким орудиями.

Обжиг. Изломы белоярской посуды имеют светло-коричневые внешние и внутренние края толщиной до 1 мм и темно-серый центр толщиной 4–9 мм. Излом сосуда с личиной одноцветный коричневый. Обжиг мог проходить в восстановительной или окислительно-восстановительной среде.

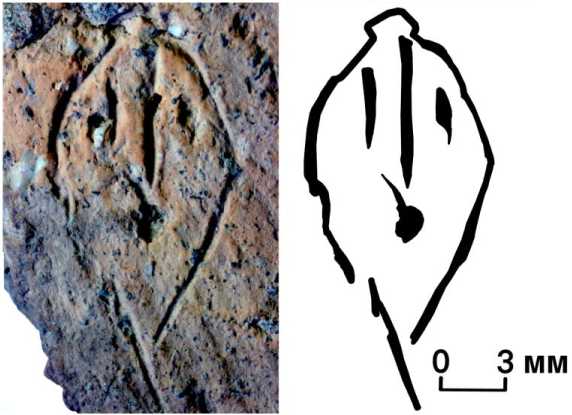

Нанесение личины. Изображение личины на внешней поверхности сосуда выполнено при помощи орудия с приостренным краем. Особо важен тот факт, что личина нанесена по влажной глине, после чего сосуд был обожжен, что подтверждает одновременность создания сосуда и его декорирования изображением. Личина представляет собой остроконечный овал размером 16 × 9 мм (см. рис. 4). Вверху она заканчивается миниатюрным ромбообразным выступом, от которого вниз процарапан прямой нос длиной 7 мм. По обе стороны от носа короткими вертикальными штрихами намечены глаза. Рот обозначен неправильным углублением, от которого вверх отходит косой штрих (вероятно, получившийся случайно).

Рис. 4. Селище Барсова Гора I/23. Микрофотография изображения личины на стенке сосуда и его прорисовка

Fig. 4. Settlement Barsova Gora I/23. Microphotography of anthropomorphic image on the vessel and its drawing

Рис. 5. Микрофотографии изломов сосудов с селища Барсова Гора I/23 с примесями:

1 – шамот; 2 – сосуд с личиной, дресва и естественное включение раковины;

3 , 4 – шамот и органический раствор

Fig. 5. Microphotographs of fractures of vessels from the settlement Barsova Gora I/23 with impurities:

1 – chamotte; 2 – vessel with anthropomorphic image, broken stone and shell inclusion;

3 , 4 – chamotte and organic solution

Внизу овал чуть не сомкнут, и с левой (для зрителя) стороны линия, оконтуривающая его, спускается ниже личины на 3 мм. Не исключено, что личина была изображена на сосуде перевернутой, головой вниз. Об этом косвенно свидетельствуют штрихи от заглаживания поверхности. Близкая (но не идентичная) иконография встречена на гравировках кулайского времени на бляхах ряда памятников Сургутского Приобья, в том числе на Барсовой Горе. Личины на них различаются оформлением головы, характером нанесения глаз, рта. При этом следует отметить, что и на бляхах встречаются личины в виде остроконечного овала с глазами и носом, выполненными вертикальными линиями [Чемякин, 2008, рис. 80, 1 , 3 , 5 , 14а , 16 и др.].

Заключение

Три сосуда, изготовленных по рецепту «глина + шамот + органический раствор», находят прямые аналогии среди посуды белоярской культуры. Сходство проявляется в орнаментации и в навыках отбора исходного сырья, составлении формовочной массы, использовании фор- мы-основы для конструирования полого тела, обработки поверхностей и обжиге [Селин, Че-мякин, 2023]. Возможно, эти изделия сделаны одним гончаром.

Сосуд с личиной отличается от других как своим обликом, так и технологией. Нами зафиксирована разница в используемом исходном сырье и навыках составления формовочной массы. Это говорит о том, что он был изготовлен по нехарактерной для селища Барсова Гора I/23 гончарной традиции и, возможно, попал туда в результате взаимодействия с другой группой белоярского населения. Нельзя исключать также его специфическую функцию, требовавшую иной технологии. Изображение личины одновременно сосуду и было нанесено еще до обжига изделия. Данные по стратиграфии и планиграфии селища Барсова Гора I/23 позволяют синхронизировать комплекс керамики и обнаруженный вместе с ним фрагмент сосуда с личиной, так как вся коллекция была собрана внутри одного жилища и в придонной части окружавших его внешних ям. Пока непонятно происхождение сосуда, украшенного гладким штампом. Он найден в той же яме II, что и фрагмент с граффити. Возможно, он отражает начало контактов с мигрантами из более южных регионов.

C ранее проанализированной нами керамикой барсовской и атлымской культур посуду из селища Барсова Гора I/23 сближает доминирование рецептов с искусственной примесью шамота и органического раствора. Выделяется сосуд с нанесенным графическим изображением, так как искусственная добавка дресвы не выявлена в керамике барсовской культуры и практически не встречена в посуде атлымской культуры на Барсовой Горе. Кроме того, в атлымской керамике установлена искусственная примесь песка, что также отличает посуду этой культуры от керамики с Барсовой Горы I/23.

Судя по материалу, селище Барсова Гора I/23 относится ко второй стадии белоярской культуры и может предварительно датироваться VI в. (VI – началом V в.) до н. э.

Список литературы Селище белоярской культуры Барсова гора I/23: особенности технологии и морфологии керамики

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5-109. EDN: QTHWGO

- Васильева И. Н., Салугина Н. П. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии. Самара, 2020. URL: http://archsamara.ru/katalog (дата обращения 01.02.2022).

- Селин Д. В., Чемякин Ю. П. Особенности межкультурного взаимодействия в раннем железном веке в Сургутском Приобье (по материалам керамики селища Барсова Гора III/66) // Поволжская Археология. 2023. № 1 (43). С. 100-112. EDN: NRMAYE

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с. EDN: QPXVRH

- Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2017. 346 с. EDN: VOAKKO

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. 224 с. EDN: CTTILW