Сельская местность как элемент опорного каркаса территории

Автор: Патракова Светлана Сергеевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 1 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Вопрос эффективной пространственной организации России как страны, обладающей большим нереализованным потенциалом для развития, является одним из ключевых на протяжении многих лет. И если территориальные особенности неустранимы и малоуправляемы, то пространство обладает уникальным свойством управляемой трансформации. В то же время сохраняющиеся проблемы и негативные тенденции развития сельских территорий России (численность постоянного населения которых в 2018 году составила 25,5% населения всей страны) снижают качество всего ее пространства, формируя в нем разрывы, низкокачественную среду очагового и фрагментарного развития. Таким образом, в статье автором предпринята попытка раскрыть специфику сельской местности как важного элемента опорного каркаса территории и, соответственно, экономического пространства, требующего пристального внимания научного сообщества и государственных органов. Цель статьи - выявление роли сельских территорий в системе опорного каркаса и ограничений их развития на примере Вологодской области. Автором обосновано, что сельские территории, включаемые в различные социальноэкономические отношения, цепочки создания добавленной стоимости, миграционные и информационные потоки, формируют локальный опорный каркас, выполняя важные социальноэкономические функции; необходимо уделять внимание пространственному внутрирегиональному развитию. На примере Вологодской области определено, что помимо отличия сельской местности от городской в регионах наблюдается неоднородность пространства и самих сельских территорий. В работе использовались общенаучные методы исследования (абстрактнологический и системный подходы, метод обобщения, монографический и др.), экономико-статистический метод, а также графические и табличные приемы визуализации данных. Значимость результатов исследования состоит в возможности их использования государственными органами в целях совершенствования региональной политики. На следующих этапах работы по указанной тематике предполагается провести анализ экзо- и эндогенных факторов пространственной трансформации сельских территорий, а также социально-экономических взаимосвязей сельских территорий с урбанизированными.

Сельская местность, экономическое пространство, опорный каркас, территория, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147224415

IDR: 147224415 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/tdi.2020.1.51.1

Текст научной статьи Сельская местность как элемент опорного каркаса территории

ORCID: 0000-0002-4834-3083

Вопрос эффективной пространственной организации России как страны, обладающей большим нереализованным потенциалом для развития, является одним из ключевых на протяжении многих лет. И если территориальные особенности неустранимы и малоуправляемы, то пространство обладает уникальным свойством управляемой трансформации. В то же время сохраняющиеся проблемы и негативные тенденции развития сельских территорий России (численность постоянного населения которых в 2018 году составила 25,5% населения всей страны) снижают качество всего ее пространства, формируя в нем разрывы, низкокачественную среду очагового и фрагментарного развития. Таким образом, в статье автором предпринята попытка раскрыть специфику сельской местности как важного элемента опорного каркаса территории и, соответственно, экономического пространства, требующего пристального внимания научного сообщества и государственных органов. Цель статьи – выявление роли сельских территорий в системе опорного каркаса и ограничений их развития на примере Вологодской области. Автором обосновано, что сельские территории, включаемые в различные социально-экономические отношения, цепочки создания добавленной стоимости, миграционные и информационные потоки, формируют локальный опорный каркас, выполняя важные социально-экономические функции; необходимо уделять внимание пространственному внутрирегиональному развитию. На примере Вологодской области определено, что помимо отличия сельской местности от городской в регионах наблюдается неоднородность пространства и самих сельских территорий. В работе использовались общенаучные методы исследования (абстрактнологический и системный подходы, метод обобщения, монографический и др.), экономико- статистический метод, а также графические и табличные приемы визуализации данных. Значимость результатов исследования состоит в возможности их использования государственными органами в целях совершенствования региональной политики. На следующих этапах работы по указанной тематике предполагается провести анализ экзо- и эндогенных факторов пространственной трансформации сельских территорий, а также социально-экономических взаимосвязей сельских территорий с урбанизированными.

Сельская местность, экономическое пространство, опорный каркас, территория, Вологодская область.

В настоящее время одной из стратегических задач по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации является обеспечение сбалансированного и всестороннего развития регионов, предполагающее гармоничное сочетание их социальных, экономических, экологических и других приоритетов с общенациональными интересами, повышение качества жизни населения, создание благоприятных условия для ведения бизнеса и т. д. При этом повышение роли региональных структур в обеспечении качественного развития и увеличение числа их функциональных обязанностей обусловливают необходимость научного подхода к совершенствованию региональной политики, учета не только территориальных (в сущности неустранимых), но и пространственных особенностей. Полагаем, что преодоление трудностей на пути повышения уровня развития регионов и страны в целом возможно путем модернизации пространственной организации, направленной на обеспечение связанности внутренних ее элементов различных уровней.

Стоит отметить, что разные аспекты пространственного устройства России находятся в фокусе исследований не только отечественных (направление пространственной тематики представлено в работах таких известных исследователей, как П.А. Ми-накир [1], А.И. Татаркин [2], Г.М. Лаппо [3], Т.Г. Нефедова [4], А.Г. Гранберг [5] и др.), но и зарубежных ученых (например, исследователями Института Брукингса была предпринята попытка оценки потерь России от неэффективной пространственной организации [6], а Институтом экономических исследований Северо-Восточной Азии проведен анализ некоторых инструментов развития экспортоориентированных отраслей региона [7]).

Рассматривая экономическое пространство в двух аспектах – как реальное (физическое) или абстрактное (концептуальное) [1], большинство исследователей сходятся во мнении, что оно определяется в первую очередь через наличие социальноэкономических объектов и связей между ними. Вместе с тем, как отмечают Е.Г. Ани-мица и Н.М. Сурнина [8], полиструктурность современного пространства, подверженного воздействию иерархизации и диверсификации экономической деятельности, предполагает необходимость перехода в экономических исследованиях и практике именно к синтетическому пониманию территориального развития на основе многомерности строения пространственной системы (на наш взгляд, выражающегося в наличии элементов разного уровня и порядка).

Отметим, что теоретико-методологические основы пространственной экономики были заложены еще в XX веке в трудах А. Леша [9], У. Изарда [10], П. Кругмана, М. Фудзита и Э. Венаблеса [11] и др., и уже в XXI веке в России, по мнению А.Г. Гранберга, сформировались московская, петербургская, уральская, сибирская и дальневосточная школы пространственной эко-номики2, в то время как за рубежом обозна- чились немецкая, французская и англосаксонская школы [12].

Вместе с тем отметим, что в научном сообществе выделены подходы к исследованию экономического пространства вне рамок экономических школ, представленные в табл. 1.

Таким образом, соглашаясь с мнением [13], полагаем, что трансформация исследовательского интереса в теории экономического пространства заключается в постепенном переходе от проблем природного и географического районирования и рационального размещения производительных сил к исследованию проблем формирования единого экономического пространства, разработке инструментария его модернизации и интеграции, выявлению факторов его формирования, обоснованию необходимости развития внутри- и межрегиональных связей и др.

При этом с учетом региональной составляющей можно определить основные, на наш взгляд, свойства экономического пространства:

-

1. Фрактальность (структурная неоднородность и иерархичность).

-

2. Географическая и экономическая двойственность ландшафта пространства.

-

3. Самоорганизация и способность к трансформации.

-

4. Разобщенность, определенная замкнутость, наличие разрывов и т. д.

Учитывая сложную организацию самого экономического пространства, его управление и трансформация осуществляются с использованием пространственных моделей, таких, например, как: функциональные (через социально-экономическое районирование, формирование специализированных зон, ареалов, парков); каркасные (посредством развития территориальных опорных каркасов, образование узловых и линейных компонентов); кластерные (с помощью создания и развития территориальных комплексов с ядрами, ключевыми объектами и зонами развития конкурентоспособного предпринимательства) [6; 14].

Согласно О.Б. Глезер, Э.И. Вайнберг [15], через опорный каркас выражаются главные черты пространственного устройства страны, а Г.М. Лаппо полагает, что именно каркасный подход плодотворен при решении традиционных и не теряющих свое значение исследовательских задач выявления различий от места к месту; изучения связей; исследования динамики процессов [3].

Таблица 1. Подходы к исследованию экономического пространства

|

Подход |

Представители |

Концептуальные идеи |

|

Территориальный |

А.Г. Гранберг, Ф.А. Рянский, Э. Кочетов, А.А. Урунов и др. |

Идентифицируют экономическое пространство с понятием «территория» либо рассматривают пространство в контексте ландшафтного районирования, географически привязывая его к определенной геотории |

|

Ресурсный |

П. Кругман, В. Пефтиев, А. Лебедев, Я. Круковский и др. |

При исследовании экономического пространства делают упор на экономических отношениях, возникающих по поводу распределения ресурсов, средств, богатств |

|

Информационный |

Р. Шулер, Г. Шибусава, С. Паринов, Е. Иванов и др. |

В исследовании экономического пространства представители пользуются преимущественно анализом трансакций в форме обмена информацией и вхождения в общий информационный поток и телекоммуникационную сеть |

|

Процессный |

О.А. Бияков, Г.Ю. Гагарина и др. |

Концепция заключается в представлении экономического пространства как основанного на системах отношений между субъектами, реализующими частные экономические процессы, и субъектом совокупного экономического процесса по формированию возможных результатов экономической деятельности (т. е. представляется сетевая структура хозяйственной деятельности) |

|

Составлено по: Бияков О.А. Экономическое пространство: сущность, функции, свойства // Вестн. КузГТУ. 2004. № 2. C. 101–108. |

||

Н.Н. Баранский рассматривал экономический каркас территории как «остов, на котором все держится, который формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию» [16].

В общем виде каркас представляется нами как сочетание центров, являющихся фокусами экономической, политической, социальной жизни, и соединяющих их линий, т. е. свободный от деталей, несколько абстрактный образ территории. На мировом уровне узлы – это крупнейшие в мире города и агломерации, на уровне страны – большие города, играющие роль региональных, межрегиональных экономических, научных, инновационных центров и концентрирующие в себе значительный трудовой потенциал, на региональном уровне узлы могут быть представлены также большими и малыми городами, крупными сельскими поселениями. Таким образом, соглашаясь с мнением И.П. Смирнова [17], мы полагаем, что на разных иерархических уровнях опорными центрами территорий, дающими импульсы развития, могут выступать не только города разного масштаба, но и крупные сельские поселения. В связи с чем справедливо говорить и о том, что свои опорные центры развития имеют и муниципальные районы.

Таким образом, в основе концепции каркаса территории лежит признание особой роли городов (реже сельских поселений) и их взаимосвязей в экономической жизни страны. При этом остальная территория страны (преимущественно сельская местность) в большинстве исследований воспринимается как вспомогательная часть экономики, к которой иногда применяют термин «ткань». И если исследованиям городов, агломераций как опорных центров территориального развития посвящено множество работ, то роль и функции сельских территорий в опорном каркасе (на региональном уровне, полагаем, опорный каркас – за исключени- ем, например, случаев вахтовой работы на исследуемой территории – совпадает с каркасом расселения3) и их взаимосвязи с узлами более высокого порядка представляют в настоящее время (с учетом тенденций глобализации) широкое поле для исследований. В связи с этим целью данной работы является определение роли сельских территорий в системе опорного каркаса и ограничений их развития (на примере Вологодской области).

В широком смысле сельская местность (сельские территории) – единый социальноэкономический, территориальный, природный и историко-культурный комплекс, включающий сельское население, совокупность общественных и производственных отношений, связанных с его жизнедеятельностью, а также территорию и материальные объекты, на ней расположенные [18]. Согласно федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» под сельскими территориями понимались «сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции»4. Однако в Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства от 31 мая 2019 года № 696, в понятии сельской местности нет условия преобладания деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохо-

Сохранение управляемости территорией и связанности

Функция предоставления пространственного базиса для размещения производств

Социально-демографическая функция

Функции сельских территорий

Производственная функция

Рекреационная функция

Культурная и этническая функция

Рис. 1. Функции сельской местности зяйственной продукции, что декларировало пересмотр «аграрного» вектора экономики сельских территорий в сторону признания необходимости ее диверсификации (на наш взгляд, этот факт, несомненно, позитивно повлияет на развитие сельских территорий, способствуя формированию комплексной, многофункциональной и диверсифицированной экономики, повышению качества жизни сельского населения).

Несмотря на сохраняющиеся с 90-х годов прошлого века негативные тенденции и проблемы (к которым можно отнести снижение численности сельского населения и количества сельских поселений, разрушение социальной и транспортной инфраструктуры), сельская местность продолжает выполнять ряд стратегических народнохозяйственных функций (рис. 1) . Аналогичные функции выделяют в своих работах А.И. Алексеев, Н.В. Чепурных, А.А. Каганович [18, с. 94–95] и ряд других авторов [19; 20].

Рассмотрим на примере двух функций, как их реализация обусловливает необходимость включения сельских территорий в систему опорного каркаса в качестве активного и полноценного его элемента, требующего пристального внимания.

-

1. Сохранение управляемости территорией и связанности. Так, для России, занимающей первое место в мире по площади,

сельская местность создает специфический опорный каркас расселения, связывая отдаленные села и деревни, малолюдные и слабообжитые территории с малыми и средними городами, крупными агломерациями в единую сеть. Полагаем, что наблюдаемое сокращение расселенческой сети (по итогам Всероссийской переписи населения, доля обезлюденных сельских поселений РФ в 2010 году составила 12,7% от их общего числа, что на 3,7% выше уровня 2002 года), неравномерная концентрация населения на селе (в среднесрочной перспективе имеет место поляризация сельских поселений, когда за счет многочисленной категории средних (от 500 чел. до 7 тыс.) поселений растет число мелких и крупных (до 500 чел. и более 7 тыс. чел.5)) и «стягивание» его на урбанизированные территории (которые, несомненно, концентрируют в себе производственный, инновационный и др. потенциалы [21]) являются факторами снижения национальной безопасности, особенно в приграничных геостратегических регионах. Полагаем, что вслед за переструктурированием рас-селенческой сети следуют трансформации в производственном каркасе, экологическом, инфраструктурном и др.

-

2. Производственная функция. Несмотря на тенденцию концентрации инновационных, наукоемких производств вблизи

городов-потребителей, обладающих научнотехническим потенциалом, удовлетворение потребностей населения в продовольствии, пищевой и легкой промышленности в сельскохозяйственном сырье, достижение продовольственной безопасности страны, удовлетворение спроса на продукцию лесного, рыбного и охотничье-промыслового хозяйства могут быть обеспечены только за счет организации эффективного производства на сельских территориях, позволяющих в полной мере реализовать положительный эффект от масштаба (важный, например, в аграрном производстве).

Полагаем, что данная функция тесно связана с предыдущей, потому что для сохранения управляемости территорией и связанности необходимо население, и именно обеспечение его работой с приемлемым уровнем заработной платы и соответствующими социальными гарантиями будет способствовать сохранению его численности (одно лишь благоустройство сельских населенных пунктов не сможет удержать людей от смены места жительства). Соответственно, в результате хозяйственной деятельности локальные территории включаются в различные экономические отношения, цепочки создания добавленной стоимости, способствуя экономическому развитию и повышению благосостояния населения, т. е. формируют локальный производственный каркас.

Как отмечает ряд исследователей [22], в отличие от городской сельская среда в наибольшей степени сохраняет естественный облик и природно-ландшафтное разнообразие, проявляющееся чередованием естественных и искусственных ландшафтов. Сельские территории обычно «вписываются» в природную среду, а деятельность сельских жителей согласуется с ритмами биосферы, имея низкую степень урбанизи-рованности.

Однако пространственные контрасты можно наблюдать и в самой сельской местности – неравномерная заселенность, разная скорость миграции в города и интенсивность экономических и транспортных связей и т. д., среди многочисленных причин которых Т.Г. Нефедова выделяет6:

-

1) природные условия, влияющие на характер освоения территории, условия жизни населения и ресурсы для развития ключевых отраслей сельской экономики;

-

2) экономико-географическое положение, прежде всего удаленность от городов разного размера и транспортных магистралей, как воплощение центрально-периферийных различий демографического и экономического потенциалов;

-

3) этнический состав населения, влияющий на культурно-исторические особенности освоения территорий, а также поведение населения и региональных элит, и т. п.

На северных сельских территориях России опорный каркас в большей степени, чем это характерно для южных и центральных регионов страны, теряет свою непрерывность, становится неоднородным, представляется более очаговым и сжимается, а сформировавшееся расселение не скрепляет пространство и не позволяет полноценно выполнять ключевые функции. Так, узлы концентрации и линии сообщения между ними разделяют обширные слабозаселенные (а иногда и практически безлюдные) пространства с низким уровнем экономической активности. Проблему формирования единого пространства и повышения роли сельских территорий, вовлечения их в народнохозяйственный оборот, на наш взгляд, невозможно решить без целенаправленного формирования узловых элементов территориальных хозяйственно-расселенческих сельских структур и связывающей их транспортной инфраструктуры.

Рассмотрим, как проявляется неоднородность пространства сельских территорий, на примере Вологодской области. Отметим, что регион входит в состав Европейского Севера России, который имеет и ресурсы, и возможности для решения большей части проблем и остро стоящих задач для устранения рисков и угроз в освоении Севера и Арктики, обла- дая научно-техническим, промышленным, сельскохозяйственным и прочими потенциалами [23]. В связи с возрастанием значения Арктики, ее ресурсов для Российской Федерации, а также с ориентацией на укрепление внутренней связанности страны одним из направлений обеспечения устойчивого развития России и ее северных регионов должны стать эффективное использование, восстановление и наращивание потенциала сельских территорий, обеспечение их вовлеченности в пространство страны и региона.

Согласно типологизации сельской местности Вологодской области, по фактору их удаленности от крупных центров были получены выводы о преобладании в регионе сельских территорий дальней периферии и ближней периферии 3 порядка (табл. 2).

В то же время проблемы для большинства типов сельской периферии практически идентичны, хотя и проявляются в разной степени интенсивно. Так, например, это проблема снижения численности населения, и, соответственно, трудовых ресурсов, а также сокращения сети поселений, и, как следствие, обезлюдивания территории.

В Вологодской области численность сельского населения за 1990–2018 гг. снизилась более чем на 30%, и до сих пор эта тенденция сохраняется (табл. 3). В то же время доля сельского населения в общей численности снизилась с 34,31 до 27,52% (вместе с тем доля сельского населения в целом по России была несколько ниже и составила 25,5% в 2018 году).

В результате возрастания темпов урбанизации и концентрации населения в городах по причине более высокого качества жизни в них, а также из-за сохранения тенденции естественной убыли населения произошло так называемое переструктурирование сложившейся системы расселения (табл. 4) . Так, например, за 2000–2018 гг. численность сельского населения Никольского района сократилась на 38,38%, Вытегорского – на 35,49%, Кичменгско-Городецкого – на 33,94%,

Таблица 2. Типологизация сельских территорий Вологодской области

|

Тип территории |

Характеристика территории |

Муниципальные образования |

|

Ближняя периферия 1 порядка |

Сельские территории, входящие в состав агломераций, а также территории, центром которых являются большие и крупные города |

Вологодский, Череповецкий районы |

|

Ближняя периферия 2 порядка |

Сельские территории, расположенные в зоне активного влияния крупного либо большого города |

Грязовецкий, Усть-Кубинский, Шекснинский районы |

|

Ближняя периферия 3 порядка |

Сельские территории, центром которых является малый или средний город |

Бабаевский, Белозерский, Великоустюгский, Вытегорский, Тотемский, Кирилловский, Никольский, Харовский районы |

|

Средняя периферия 1 порядка |

Сельские территории, находящиеся вне зоны активного влияния города и соседствующие с сельскими территориями I порядка |

Междуреченский, Устюженский районы |

|

Средняя периферия 2 порядка |

Сельские территории, находящиеся вне зоны активного влияния города и соседствующие с сельскими территориями II порядка |

Вожегодский, Сямженский районы |

|

Дальняя периферия |

Сельские территории, удаленные от городов региона |

Бабушкинский, Вашкинский, Верховажский, Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Тарногский, Чагодощенский районы |

|

Примечание: в Кадуйском и Сокольском районах Вологодской области преобладает городское население, поэтому при анализе сельских территорий области они не учитывались. Составлено по: Ворошилов Н.В. Типология, проблемы и перспективы развития сельских территорий // Проблемы развития территории. 2018. № 4 (96). С. 42–58; Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края: социально-экономические и пространственные аспекты: кол. монография / науч. ред. А.Я. Троцковский. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 330 с. |

||

Таблица 3. Численность постоянного населения в среднем за год, тыс. чел.

|

Территория |

Тип населения |

Год |

2018 год к 2017 году, % |

2018 год к 1990 году, % |

|||||

|

1990 |

2000 |

2005 |

2010 |

2017 |

2018 |

||||

|

Россия |

гор. |

109070,63 |

107245,61 |

105000,37 |

105241,32 |

109179,63 |

109390,22 |

100,19 |

100,29 |

|

сел. |

38898,77 |

39351,26 |

38518,45 |

37608,15 |

37662,77 |

37440,36 |

99,41 |

96,25 |

|

|

Вологодская область |

гор. |

889,53 |

890,15 |

849,25 |

848,51 |

853,02 |

849,62 |

99,60 |

95,51 |

|

сел. |

464,60 |

404,83 |

391,11 |

356,27 |

327,25 |

322,59 |

98,57 |

69,43 |

|

|

Примечание: гор. – городское население; сел. – сельское население. Составлено по: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). URL: www.fedstat.ru |

|||||||||

Таблица 4. Численность постоянного населения сельской местности районов Вологодской области, на начало года

|

Район |

2000 год |

2019 год |

2019 год к 2000 году (+/-) |

Район |

2000 год |

2019 год |

2019 год к 2000 году (+/-) |

|

Бабаевский |

13143 |

7845 |

59,69 |

Междуреченский |

7858 |

5334 |

67,88 |

|

Бабушкинский |

15775 |

11469 |

72,70 |

Никольский |

18854 |

11618 |

61,62 |

|

Белозерский |

11162 |

5839 |

52,31 |

Нюксенский |

12048 |

8357 |

69,36 |

|

Вашкинский |

10469 |

6615 |

63,19 |

Сямженский |

10620 |

7992 |

75,25 |

|

Великоустюгский |

22689 |

15571 |

68,63 |

Тарногский |

15820 |

11237 |

71,03 |

|

Верховажский |

16653 |

12744 |

76,53 |

Тотемский |

16208 |

12522 |

77,26 |

|

Вожегодский |

12603 |

8351 |

66,26 |

Усть-Кубинский |

5460 |

7502 |

137,40 |

|

Вологодский |

51296 |

52160 |

101,68 |

Устюженский |

10660 |

8080 |

75,80 |

|

Вытегорский |

21161 |

13650 |

64,51 |

Харовский |

9720 |

4842 |

49,81 |

|

Грязовецкий |

19364 |

11930 |

61,61 |

Чагодощенский |

4864 |

3077 |

63,26 |

|

Кирилловский |

10827 |

7202 |

66,52 |

Череповецкий |

37790 |

38570 |

102,06 |

|

Кичм.- Городецкий |

23280 |

15379 |

66,06 |

Шекснинский |

13263 |

14722 |

111,00 |

|

Примечание: в Кадуйском и Сокольском районах Вологодской области преобладает городское население, поэтому при анализе сельских территорий области они не учитывались. Составлено по: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. |

|||||||

Великоустюгского – на 31,37%, что наблюдалось и в других отдаленных от областного центра районах, в то время как население большей части районов ближней периферии области увеличилось (Шекснинский район – на 11%, Череповецкий – 2,06%, Вологодский – 1,68%). При этом значительный прирост данного показателя в Усть-Кубинском районе (на 37,4%) обусловлен преобразованием 01.01.2004 п.г.т. Устье в село, за счет чего численность сельского населения увеличилась на 4 тыс. чел., а далее с 2005 по начало 2019 года снизилась на 1737 чел.

Вследствие этого плотность населения на 1 кв. км за 2000–2018 гг. снизилась на всех сельских территориях (кроме районов ближней периферии 1 порядка, Усть-Кубинского и Шекснинского) на 22,7–50,1%, достигнув значений от 0,85 чел. / кв. км в Бабушкинском районе до 2,99 в Верховажском районе (для сравнения, плотность населения в Вологодском районе составила 11,49 чел. / кв. км, Шекснинском – 5,82, Череповецком – 5,05).

О низкой степени интегрированности сельских жителей в общее пространство могут свидетельствовать и показатели сте-

Таблица 5. Доля населения, использующего сеть Интернет

|

Тип местности |

Год |

2018 год к 2015 году (+/-) |

|||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

||

|

Для получения государственных и муниципальных услуг* |

|||||

|

Городская местность |

37,2 |

64,2 |

68,0 |

85,6 |

48,4 |

|

Сельская местность |

23,6 |

45,0 |

41,5 |

65,2 |

41,6 |

|

Для заказа товаров и (или) услуг* |

|||||

|

Городская местность |

19,9 |

22,4 |

27,6 |

32,2 |

12,3 |

|

Сельская местность |

13,1 |

9,8 |

17,6 |

17,4 |

4,3 |

|

* В % от общей численности населения в возрасте 15–74 лет, в 2015–2016 гг. – в возрасте 15–72 лет. Составлено по: Информационное общество в 2015–2018 годах: стат. сб. Вологда: Вологдастат, 2019. 49 с. |

|||||

Таблица 6. Число населенных пунктов, ед.

О.Б. Глезер и Э.И. Вайберг [15] отмечали, что для формирования основного системного свойства пространства – связанности – необходимы не только материальные и информационные потоки, но и возвратные миграции населения между центрами, субцентрами и рядовыми населенными пунктами. На уровне России в целом, ее макрорегионов данные связи весьма слабые. Анализ миграционных потоков внутри Вологодской области показал слабость этих связей и на внутрирегиональном уровне, проявляющуюся, например, в одностороннем оттоке населения в города. Заметим, что миграционный отток сельского населения происходил не только в районные центры, но и в другие регионы. Так, убыль сельского населения за счет внутрирегиональной миграции (из сельской в городскую местность Вологодской области) составила по итогу 2018 года 1024 чел., межрегиональной – 923 чел.8. Соответственно, вследствие стягивания населения в центральные районы и другие регионы России число сельских населенных пунктов сократилось на 35 ед., а обезлюденных – увеличилось на 506 ед. (на 31,14%) за 2002–2010 гг. (табл. 6).

Сохранение тенденций сокращения поселенческой сети и стягивания населения в города в долгосрочной перспективе может привести к невозможности выполнять специфические функции сельскими территориями и дальнейшей их деградации [24].

Рассматривая производственную составляющую сельской местности, целесообразно проанализировать динамику изменений доли муниципальных образований Вологодской области в производстве сельскохозяйственной, промышленной продукции.

Сельское хозяйство муниципальных районов Вологодской области, отдаленных от крупных городов Вологды и Череповца, в результате действия внешних и внутренних факторов оказалось в сложном положении. Их доля в общем объеме сельхозпро-изводства области в постсоветский период преимущественно уменьшилась, в то время как доля Вологодского, Грязовецкого, Шек-снинского районов, расположенных в непосредственной близости от Вологодской и Череповецкой агломераций, увеличилась в 1,2–3,9 раза (табл. 7). Тем не менее в Рос-

Таблица 7. Доля производства продукции муниципальными районами в общем объеме производства, число ИП и организаций Вологодской области

|

Район Вологодской области |

Доля производства продукции сельского хозяйства, % |

Доля производства промышленной продукции, % |

Число организаций, ед. |

Число ИП, ед. |

||||||||

|

1999 год |

2018 год |

2018 год к 1999 году (+/-) |

1999 год |

2017 год |

2017 год к 1999 году (+/-) |

2000 год |

2018 год |

2018 год к 2000 году, % |

2000 год |

2018 год |

2018 год к 2000 году, % |

|

|

Бабаевский |

2,9 |

0,82 |

-2,08 |

0,2 |

0,2 |

0,00 |

379 |

264 |

69,66 |

123 |

528 |

4,29 раз |

|

Бабушкинский |

2,1 |

1,79 |

-0,31 |

0 |

0 |

0,00 |

190 |

134 |

70,53 |

63 |

333 |

5,29 раз |

|

Белозерский |

1,6 |

0,75 |

-0,85 |

0,4 |

0,4 |

0,00 |

287 |

224 |

78,05 |

168 |

374 |

2,23 раз |

|

Вашкинский |

1,1 |

0,46 |

-0,64 |

0,2 |

0,1 |

-0,10 |

131 |

106 |

80,92 |

41 |

161 |

3,93 раз |

|

Великоустюгский |

4,8 |

2,68 |

-2,12 |

1,5 |

1,4 |

-0,10 |

1030 |

1032 |

100,19 |

1687 |

1411 |

-16,36 |

|

Верховажский |

2,8 |

2,18 |

-0,62 |

0 |

0,1 |

0,10 |

280 |

197 |

70,36 |

118 |

250 |

2,12 |

|

Вожегодский |

1,9 |

1,00 |

-0,90 |

0,3 |

0,2 |

-0,10 |

232 |

150 |

64,66 |

58 |

252 |

4,34 |

|

Вологодский |

21,8 |

26,25 |

+4,45 |

0 |

0,9 |

0,90 |

668 |

893 |

133,68 |

1396 |

1451 |

1,04 |

|

Вытегорский |

2,5 |

0,75 |

-1,75 |

0,8 |

0,8 |

0,00 |

357 |

317 |

88,80 |

159 |

493 |

3,10 |

|

Грязовецкий |

6 |

15,45 |

+9,45 |

0,8 |

1,8 |

1,00 |

465 |

399 |

85,81 |

852 |

582 |

-31,69 |

|

Кирилловский |

2,7 |

1,13 |

-1,57 |

0 |

0,1 |

0,10 |

268 |

200 |

108,44 |

86 |

267 |

3,10 |

|

Кичм.-Городецкий |

3,1 |

1,55 |

-1,55 |

0,1 |

0,1 |

0,00 |

253 |

174 |

74,63 |

79 |

305 |

3,86 |

|

Междуреченский |

1,1 |

0,77 |

-0,33 |

0 |

0,1 |

0,10 |

163 |

98 |

68,77 |

23 |

128 |

5,57 |

|

Никольский |

3,6 |

3,08 |

-0,52 |

0,1 |

0,1 |

0,00 |

387 |

193 |

60,12 |

128 |

395 |

3,09 |

|

Нюксенский |

1,4 |

0,84 |

-0,56 |

0 |

0,6 |

0,60 |

158 |

145 |

49,87 |

31 |

187 |

6,03 |

|

Сямженский |

1,4 |

1,07 |

-0,33 |

0 |

0,2 |

0,20 |

207 |

131 |

91,77 |

83 |

265 |

1,86 |

|

Тарногский |

2,5 |

2,73 |

+0,23 |

0,1 |

0 |

-0,10 |

156 |

165 |

182,53 |

109 |

532 |

3,19 |

|

Тотемский |

3,2 |

2,26 |

-0,94 |

0,2 |

1,5 |

1,30 |

287 |

378 |

63,29 |

139 |

530 |

4,88 |

|

Усть-Кубинский |

1,8 |

0,66 |

-1,14 |

0 |

0 |

0,00 |

176 |

144 |

105,77 |

37 |

151 |

3,81 |

|

Устюженский |

3,2 |

1,65 |

-1,55 |

0,1 |

0,1 |

0,00 |

456 |

265 |

131,71 |

122 |

478 |

4,08 |

|

Харовский |

2,5 |

0,85 |

-1,65 |

0,5 |

0,4 |

-0,10 |

336 |

181 |

81,82 |

77 |

436 |

3,92 |

|

Чагодощенский |

1,9 |

0,90 |

-1,00 |

0,3 |

0,4 |

0,10 |

203 |

142 |

58,11 |

36 |

252 |

5,66 |

|

Череповецкий |

12 |

3,58 |

-8,42 |

0 |

0,8 |

0,80 |

668 |

837 |

53,87 |

1352 |

1310 |

-3,11 |

|

Шекснинский |

6,4 |

24,86 |

+18,46 |

0,6 |

1,1 |

0,50 |

394 |

600 |

69,95 |

87 |

640 |

7,36 |

Составлено по: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

сии эта тенденция существовала еще в советское время (выход валовой сельскохозяйственной продукции с единицы угодий, как и продуктивность скота, урожайность культур, зависел от близости к большим городам).

Что же касается промышленного производства, то с 1999 года наблюдается снижение доли других муниципальных образований, и в настоящее время удельный вес большинства районов в промышленном производстве региона не превышает 1% (см. табл. 7). Промышленность концентрируется преимущественно около крупных городов (в общем объеме промышленного производства региона на Грязовецкий район приходилось 1,8%, Сокольский – 1,7%, Тотемский – 1,5%, Кадуйский – 1,4% и др.).

Таким образом, основными аграрными производителями стали районы, на которые распространяется влияние Вологодской и Череповецкой агломераций, и районы, расположенные территориально ближе к центральным регионам страны. В то же время промышленное производство не претерпело сильных изменений в структуре производства по муниципальным образованиям.

Учитывая, что основными производителями сельскохозяйственной и промышленной продукции являются организации и индивидуальные предприниматели, целесообразно проанализировать и динамику их числа. Положительным фактом можно назвать увеличение с 2000 по 2018 год числа организаций не только в районах ближней периферии (например, Великоустюгском, Шекснинском), но и в районе дальней периферии – Тарногском, несмотря на то что их число в остальных районах снизилось на 8–50%. Противоположная тенденция наблюдается при рассмотрении числа индивидуальных предпринимателей (ИП) – во всех районах, за исключением Великоустюгского, Грязовецкого, Шекснинского, оно увеличилось (максимальное значение в Шекснин-ском районе – в 7,36 раза).

Таким образом, важные в настоящее время социальные и экономические факторы становятся движущей силой в динамике и направленности расселения, преобразо- вании сельских населенных пунктов, изменении демографии организаций, трансформации размещения хозяйственной деятельности и т. д. И если на внутрирегиональном уровне узлами представляются не только города, но и сельские поселения, то линейными элементами, на наш взгляд, являются не магистрали, федеральные автомобильные дороги, а дороги регионального, межмуниципального и местного значения, связывающие локальные поселения.

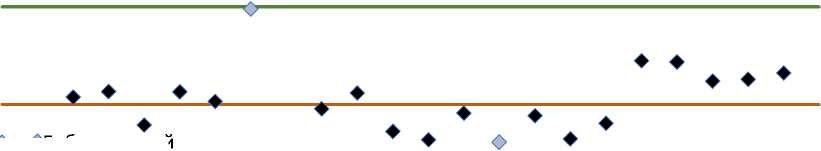

По причине ограниченности статистических данных представляется возможным рассчитать коэффициенты Гольца и Энгеля, позволяющие оценить потенциальную обеспеченность населения транспортными услугами (для более полного анализа необходим учет коэффициентов Успенского и Васильевского, позволяющих оценить уровень обеспеченности транспортом бизнес-структур), а также выявить густоту дорожной сети. Сравнение районов Вологодской области за 2018 год (по аналогии с [25]) позволило выделить регионы низкого, среднего, высокого уровня в диапазоне относительно их состояния.

Графическая интерпретация полученных расчетных данных из табл. 8 с учетом отнесения в группы проблемного, среднего, благополучного уровня (рис. 2–4) показала преобладание среднего и высокого уровня для коэффициентов Гольца и Энгеля, однако по густоте дорожной сети с учетом площади территории – низкого и среднего уровня (объективный факт вследствие северного положения региона, значительных площадей лесов и сельхозугодий; Шекснинский район входит в тройку наименьших по площади, в то же время его положение вблизи Череповецкой агломерации и на пересечении Шекснинского и Рыбинского водохранилищ обусловило, на наш взгляд, интенсивное развитие дорожной сети). Отметим, что по результатам исследования состояния дорожной сети районов, например, Алтайского края [25] было выявлено преобладание среднего и низкого уровней состояния дорожной сети районов (0,027–0,112 для коэффициента Энгеля, 0,654–3,585 для

Таблица 8. Уровень обеспеченности муниципальных районов Вологодской области транспортной инфраструктурой

Также, беря во внимание нормативы уровней обеспеченности для территории России инфраструктурой для автомобильного транспорта9, можно сделать выводы о низкой транспортной обеспеченности сельского населения области (коэффициенты Энгеля муниципальных районов ниже норматива, равного 5 ед.), влияющей как на качество жизни, перемещение потока пассажиров, так и на эффективность логистики товаров народного потребления, доступ организаций традиционно сельских отраслей (например, сельского и рыбного хозяйства, ЛПК) к материальным ресурсам и т. д. Более того, обеспеченность качественными дорогами (в целом доля дорог области,

2,5

Вашкинский

Усть-Кубинский

Шекснинский

1,5

0,5

Вологодский

Великоустюгский

о Вытегорский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Рис. 2. Коэффициент Энгеля в сельских районах Вологодской области

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Грязовецкий

Шекснинский

Чагодощенский о

^-----

Тарногский

0,1

Вытегорский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Рис. 3. Коэффициент Гольца в сельских районах Вологодской области

Шекснинский

Вологодский

о оБабушкинский

Нюксенский

Бабаевский

о Вытегорский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Рис. 4. Густота дорожной сети с учетом площади исследуемой территории, на 1000 кв. км в сельских районах Вологодской области соответствующих нормативным требованиям, за 2015–2018 гг. увеличилась с 3,15 до 31,37%, т. е. более чем в 10 раз10) дает сельским товаропроизводителям возможность быстрого сбыта продукции, а, соответственно, снижения затрат на перевозки, расширения производства и др., что позитивно влияет на экономику района и всего региона.

Таким образом, можно определить сельские населенные пункты в качестве образований, представляющих собой опорную систему локальной территории (в основе которой находятся население и производство), имеющих некую степень зависимости друг от друга и включенных в опорный каркас более высокого таксонометрического уровня посредством линейных элементов (дорог регионального, межмуниципального, местного значения, информационнокоммуникационной сети и др.). Также стоит отметить, что выделение сельской местности как полноценного элемента опорного каркаса локального уровня, органически вписанного в пространство страны, позволяет более комплексно подойти к исследованию и решению социально-экономических проблем, обеспечению устойчивого развития сельских территорий, повышению качества жизни сельских жителей и т. д. Это является залогом успешной реализации государственных программ, стратегий и концепций по развитию сельской местности. Проведенное исследование подтверждает (на материалах Вологодской области), что в пространственной организации регионов помимо различий между сельской и городской средой существуют и контрасты внутри самой сельской местности, проявляющиеся в неоднородности размещения населения, бизнес-структур, транспортной инфраструктуры.

Полученные результаты могут быть использованы в целях совершенствования региональной политики, при разработке конкретных практических рекомендаций государственным органам по повышению эффективности развития сельских территорий Российской Федерации, а также при дальнейшем развитии отдельных аспектов тематики исследования. На следующих этапах работы предполагается провести анализ экзо- и эндогенных факторов пространственной трансформации сельских территорий и социально-экономических взаимосвязей сельских территорий с урбанизированными.

Список литературы Сельская местность как элемент опорного каркаса территории

- Минакир П.А. "Стратегия пространственного развития" в интерьере концепций пространственной организации экономики // Пространственная экономика. 2018. № 4. С. 8-20. DOI: 10.14530/se.2018.4.008-020

- Татаркин А.И. Формирование региональных институтов пространственного развития Российской Федерации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 6 (24). С. 42-59.

- Лаппо Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение // Изв. АН СССР. Сер. географическая. 1983. № 5. C. 16-28.

- Нефедова Т.Г. Развитие постсоветского аграрного сектора и поляризация сельского пространства европейской части России // Пространственная экономика. 2019. Т. 15. № 4. С. 36-56. DOI: 10.14530/se.2019.4.036-056

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Кожевников С.А. Пространственное и территориальное развитие Европейского Севера России: тенденции и приоритеты трансформации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 6. С. 91-109.

- DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.5

- Hirofumi А. New Instruments Attracting Investment into the Russian Far East: Preliminary Assessment. Prostranstvennaya Ekonomika = Spatial Economics, 2019, vol. 15, no. 1, pp. 157-169.

- DOI: 10.14530/se.2019.1.157-169

- Анимица Е.Г., Сурнина Н.М. Экономическое пространство России: проблемы и перспективы // Экономика региона. 2006. № 3. C. 34-46.

- Lösch A. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel. Jena: G. Fischer, 1940. 348 p.

- Isard W. Location and space-economy: a general theory relating to industrial location, market areas, land use, trade, and urban structure. Cambridge: The MIT Press, 1956. 369 p.

- Fujita M., Krugman P., Venables A.J. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Cambridge: The MIT Press, 1999. 382 p.

- Ибрагимова З.Ф., Япарова-Абдулхаликова Г.И. Вклад российских ученых в исследование пространственной экономики // Вестн. УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер.: Экономика. 2017. № 2 (20). C. 48-56.

- Бияков О.А. Экономическое пространство: сущность, функции, свойства // Вестн. КузГТУ. 2004. № 2. C. 101-108.

- Johansson B., Quigley J.M. Agglomeration and networks in spatial economies. Papers Reg. Sci., 2003, vol. 83, no. 1, pp. 165-176.

- DOI: 10.1007/s10110-003-0181-z

- Глезер О.Б., Вайнберг Э.И. Пространство жизнедеятельности населения и расселение как факторы и условия модернизации России // Регион: экономика и социология. 2013. № 3. С. 21-38.

- Баранский Н.Н. Об экономико-географическом изучении городов // Экономическая география. Экономическая картография. М.: Географгиз, 1956. 168 с.

- Смирнов И.П. Средние города Центральной России. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 165 с.

- Патракова С.С. Социально-экономические и территориальные особенности развития сельского хозяйства Вологодской области // Науч. журн. НИУ ИТМО. Сер.: Экономика и экологический менеджмент. 2019. № 4 (39). С. 91-110.

- DOI: 10.17586/2310-1172-2019-12-4-91-110

- Niedzielski E. Functions of Rural Areas and Their Development. Problems of Agricultural Economic = Zagadnienia Ekonomiki Rolnejs, 2015, no. 2, pp. 84-93.

- DOI: 10.5604/00441600.1152187

- Liu C.Z. Rural Development and Rural Tourism in Taiwan. Asian Journal of Arts and Sciences, 2010, vol. 1, no. 2, pp. 211-227.

- Социально-экономические проблемы локальных территорий / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196 с.

- Шарыгин М.Д., Назаров Н.Н., Субботина Т.В. Опорный каркас устойчивого развития региона (теоретический аспект) // Геогр. вестн. 2005. № 1-2. C. 15-22.

- Кожевников С.А. Проблемы Европейского Севера России и возможности его участия в развитии Арктической зоны РФ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 1. С. 87-107.

- DOI: 10.15838/esc.2019.1.61.5

- Nefedova T., Pokrovsky N. Terra incognita of the Russian Near North: Counter-urbanization in Today's Russia and the Formation of Dacha Communities. European Countryside, 2018, vol. 10, no. 4, pp. 673-692.

- Волкова Н.В., Свистельник Н.В. Дорожная сеть Алтайского края: оценка состояния, влияние на социально-экономическое развитие // Мир экономики и управления. 2018. Т. 18. № 2. С. 101-120.