Сельские территории юга России: тенденции, проблемы и перспективы устойчивого развития

Автор: Балашова Наталья Николаевна, Коробейников Дмитрий Александрович, Колпакова Екатерина Александровна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Создание условий для сбалансированного развития сельских территорий, являющихся многофункциональным элементом экономического пространства страны, - одна из важнейших стратегических целей государственной политики. Несмотря на то, что вопросы поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий рассматриваются на всех уровнях государственной власти, сохраняется множество системных социально-экономических проблем и диспропорций, а также лимитирующих факторов их устойчивого развития даже в регионах, обладающих конкурентными преимуществами. Цель исследования - анализ современных тенденций, проблем и дисбалансов социально-экономического развития сельских территорий, а также поиск направлений повышения результативности их государственной поддержки. В качестве объекта исследования выбран Южный федеральный округ, занимающий лидирующую позицию в обеспечении продовольственной безопасности страны среди макрорегионов подобного типа. Опираясь на методы экономико-статистического и сравнительного анализа, абстрактно-логического мышления, авторами было выявлено углубление деструктивной инновационной, информационной и инфраструктурной дифференциации между субъектами ЮФО и поселениями различного типа (сельскими и городскими). Анализ 15-летней динамики развития сельского хозяйства и комплекса социально-экономических параметров позволил установить, что экономический рост в аграрном секторе слабо конвертируется в развитие сельских территорий. Особое внимание уделено наметившейся тенденции к дезурбанизации, для поддержания которой предложен ряд направлений корректировки региональной политики: стимулирование перехода от моноотраслевой к диверсифицированной модели сельской экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, реализация стратегии выборочности и очередности в развитии отдельных территорий, субсидирование подготовки сметной документации инфраструктурных проектов, своевременная диагностика и устранение социально-экономических дисбалансов, корректировка правил предоставления сельской ипотеки и поддержки жилищного строительства на селе.

Развитие сельских территорий, дезурбанизация, социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура, жилищное строительство, государственная поддержка сельских территорий, аграрный сектор экономики, импортозамещение

Короткий адрес: https://sciup.org/149140826

IDR: 149140826 | УДК: 338.43 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.3.12

Текст научной статьи Сельские территории юга России: тенденции, проблемы и перспективы устойчивого развития

DOI:

Глобальность пространства Российской Федерации, располагающей самой обширной площадью в мире, формируется, прежде всего, сельскими территориями, определяющими специфику и закономерности социально-экономических процессов на протяжении всего периода становления страны.

Усиление мер государственной поддержки аграрного сектора, достигшей европейского уровня позволило перейти к экспортоориентированной политике, а также повысить доходность и факторную продуктивность всех отраслей агропромышленного комплекса (далее – АПК). Сельское хозяйство стало одним из наиболее динамично развивающихся секторов национальной экономики, заняв четвертую позицию (после топливноэнергетической, металлургической и химической промышленности) в валютной выручке страны, однако качественного перелома в развитии сельских территорий до сих пор не произошло. За последние 20 лет с карты Российской Федерации исчезли около 13 % населенных пунктов, процесс очагового обезлюдивания продолжается даже в южных регионах страны.

Серьезные вызовы, с которыми пришлось столкнуться России в последнее время (распространение короновирусной инфекции, дестабилизация военно-политической обстановки, санкционное давление со стороны западных стран, волатильность валютных курсов, нарушение логистических цепочек), еще больше актуализировали роль сельских территорий в обеспечении ускоренного импортозамещения продовольствия и сохранении социального контроля над всеми территориями, в том числе над удаленными от крупных городов и приграничными регионами.

В качестве объекта исследования выступили сельские территории Южного федерально- го округа (далее – ЮФО), занимающего лидирующую позицию в обеспечении продовольственной безопасности страны. Именно на этот макрорегион государством возлагаются наибольшие надежды в наращивании экспорта продовольственной продукции до 2024 г., предусмотренного федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» [Паспорт федерального проекта ... , 2018]. Однако, несмотря на наличие природно-климатических, географических, ресурсных и транспортных преимуществ, в большинстве субъектов ЮФО сохраняется целый спектр лимитирующих факторов устойчивого развития сельских территорий, лежащих, как правило, в социально-экономической плоскости.

Роль агропромышленного комплекса в обеспечении устойчивого развития сельских территорий

Ядром сельской экономики Юга России остается аграрный сектор, значимость которого подтверждается его высоким удельным весом в структуре валового продукта, более чем в 2 раза превышающим среднероссийский показатель. Субъектами округа используется около 15 % сельскохозяйственных угодий страны и производится почти пятая часть экономического выпуска в АПК.

Общероссийской тенденцией последних десятилетий является неуклонное снижение доли аграрного сектора в валовом продукте. За период с 2005 по 2020 гг. удельный вес сельского хозяйства в структуре валового продукта в целом по ЮФО сократился с 22 % до 16 %. Это объясняется научно-техническим прогрессом, неминуемо сопровождающимся трансформацией отраслевой структуры экономики (см. таблицу).

Несмотря на сокращение доли аграрного сектора в структуре экономики, в последние годы отрасль демонстрирует исторические рекорды.

Во многом благодаря регионам, входящим в состав ЮФО, страна стала крупным мировым экспортером базовых продовольственных товаров после долгих лет импорта. Наибольшие успехи достигнуты по зерновым культурам, объем производства которых увеличился на 70 % за последние 15 лет, мяса скота и птицы – на 44 %, молока – более чем в 2 раза. Три субъекта округа (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области) входят двадцатку лидеров среди регионов РФ по объему производства сельскохозяйственной продукции. Главными преимуществами этих территорий являются благоприятные природные условия, а также наличие сохранившегося человеческого потенциала сельских территорий.

Аграрный сектор – один из наиболее интенсивно развивающихся в структуре экономики южных регионов, однако, несмотря на это, отмечается устойчивый тренд сокращения занятости экономически активного населения в данной отрасли (за 15 лет численность работников сельского хозяйства сократилась почти на треть). Основными причинами этого противоречия являются несколько обстоятельств: во-первых, ежегодная тенденция увеличения в структуре аграрного производства доли менее трудоемкого растениеводства (за 15 лет прирост составил 14 %) привела к сокращению потребности сельскохозяйственных организаций в рабочей силе; во-вторых технологическое перевооружение отрасли, роботизация, цифровизация и переход на современные средства химической защиты растений повысили производительность труда [Горшкова, Шкарупа, 2021]; в-третьих, с целью минимизации производственных издержек, предприятия стали активнее использовать более дешевый труд трудовых мигрантов из Средней Азии, зачастую применяя неформальные практики трудового найма.

Таблица

Динамика показателей развития сельского хозяйства в ЮФО

|

Показатели |

Годы |

||||

|

2005 |

2010 |

2015 |

2019 |

2020 |

|

|

Доля сельского хозяйства в ВРП, % |

21,8 |

8,6 |

16,3 |

14,9 |

16,4 |

|

Продукция сельского хозяйства, млн руб. |

203 884 |

199 957 |

753 730 |

985 062 |

1 078 401 |

|

Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 2005 г. |

х |

98,1 |

369,7 |

483,1 |

528,9 |

|

Посевная площадь, тыс. га |

11 220 |

11 292 |

12 313 |

12 953 |

12 954 |

|

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол. |

2 078,6 |

2 336,7 |

2 390,7 |

2 341,8 |

2 317,1 |

|

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. |

1 053,1 |

893,3 |

940,0 |

795,8 |

761,6 |

Примечание. Составлено по: [Сельское хозяйство в России ... , 2004–2021; Регионы России ... , 2005–2021].

В качестве одного из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса ЮФО определено развитие малых форм хозяйствования. Несмотря на это, во всех регионах, кроме Астраханской области, продолжается устойчивое увеличение средних размеров аграрных предприятий (главным образом агрохолдингов). Такие предприятия являются локомотивами роста производительности труда, уверенно привлекающими дополнительные инвестиции в условиях приоритетного доступа к государственному субсидированию. Именно крупные комплексы, как правило, животноводческие, стали мощными драйверами современного развития сельского хозяйства на Юге России. Благодаря агрохолдингам происходит восстановление сельского хозяйства, достигаются заметные успехи в импортозамещении, однако это не ведет к комплексному развитию сельских территорий [Нефедова, 2021]. В южных регионах распространилось явление, когда агрохолдинги вытесняют остальных производителей и не взаимодействуют (в отличие от западных стран) с малым бизнесом, а руководители таких комплексов осуществляют управление из столицы, отстранившись от социальных проблем территории.

Перспективы дальнейшего развития агропромышленного сектора Юга России в новой геополитической реальности сложно прогнозируемы и во многом будут зависеть от того, насколько эффективной и гибкой будет аграрная политика, проводимая на федеральном и региональном уровнях. Усиление санкционного давления способно оказать как положительный, так и отрицательный эффект. С одной стороны, ослабление конкуренции создаст дополнительный импульс развитию отечественного сельского хозяйства, с другой стороны, ухудшение финансово-инвестиционных условий, логистический кризис, сужение возможностей для модернизации производства и сбыта продукции могут стать ингибиторами его устойчивого роста.

Демографическая ситуация и возможности дезурбанизации

Серьезным препятствием для дальнейшего роста экономики южных регионов РФ может стать обостряющаяся проблема дисбаланса между высокими темпами развития агропромышленного производства и низкими темпами социального развития сельских территорий. Лишь на ограниченном круге лиц отразился успех аграрной отрасли, благосостояние и качество жизни большинства сельских жителей остаются на крайне низком уровне, а в сельской местности не прекращается массовый миграционный отток и естественная убыль населения [Зверева, Юров, 2018].

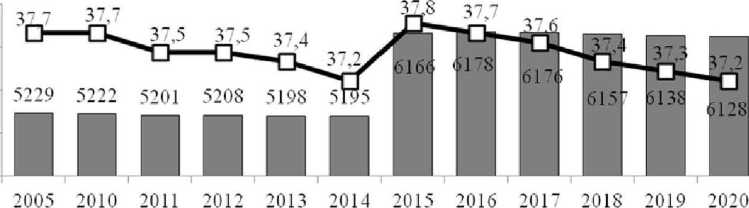

Если не учитывать механический прирост населения, связанный с присоединением Республики Крым, совокупная численность сельских жителей округа за последние 15 лет сократилась на 91 тыс. чел. или на 1,7 %, что привело к деформации возрастной структуры населения: доля демографической группы старше трудоспособного возросла с 18,3 % до 26,8 %, а чистый коэффициент воспроизводства населения снизился с 0,776 до 0,709 (рис. 1).

Юг России с давних времен привлекал мигрантов из других регионов страны, которые, как правило, выбирали городскую местность для постоянного проживания. Устойчивым миграционным приростом в сельской местности в исследуемом периоде выделялись лишь 3 субъекта:

в=э Численность сельского населения, тыс чел.

-□-Удельный вес сельского населения в общей численности населения. %

Рис. 1. Динамика численности и удельного веса сельского населения ЮФО Примечание. Составлено по: [Регионы России ... , 2021].

Республики Крым, Адыгея и Краснодарский край. Во всех остальных регионах, сальдо сельской миграции оставалось отрицательным вплоть до 2020 года. Характерной особенностью последних 2-х лет стало замедление оттока населения или даже полная смена направления миграционного вектора, как, например, в Ростовской области. Такая динамика, позволяет предположить, что наметился некоторый тренд на дезурбанизацию. Пандемия COVID-19 показала меньший уровень заболеваемости в сельской местности, а распространение современных цифровых технологий стимулировало трудовую деятельность удаленно без потери городских доходов. Кроме того, опыт предыдущих кризисных периодов позволяет предположить, что тренд на миграцию в сельскую местность может быть поддержан и усилен в современной ситуации, характеризующейся ростом макроэкономической нестабильности и падением реальных доходов населения.

В целом, наметившаяся тенденция пока носит локальный характер, однако, как показывает зарубежная практика, она может стать повсеместной при условии устранения чрезмерной сельско-городской дифференциации социально-инфраструктурной обустроенности поселений и формировании позитивного бренда сельских территорий. Перемещение горожан в сельскую местность может стать мощным драйвером ее саморазвития за счет дополнительного притока частных инвестиций, увеличения налоговых доходов муниципалитетов и расширения емкости локальных рынков [Серова и др., 2021].

Проблемы и дисбалансы социально-экономического развития сельских территорий в контексте оказываемой им государственной поддержки

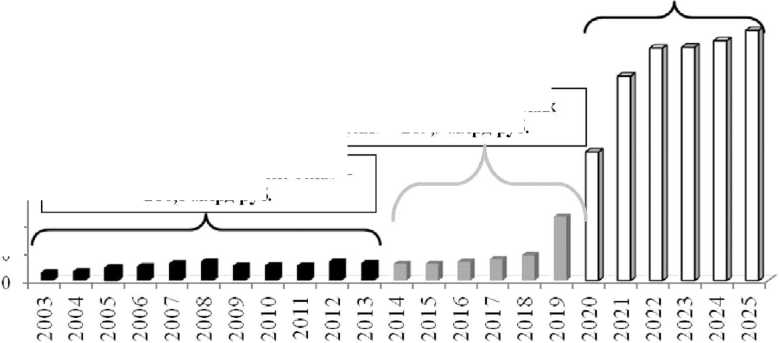

Вопросы социально-экономического развития сельских территорий давно рассматриваются на всех уровнях государственной власти. Так, до 2013 г. главным инструментом развития сельских территорий являлась федеральная целевая программа (далее – ФЦП) «Социальное развитие села до 2013 года», с 2014 г. – ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». В настоящее время государственные инициативы реализуются посредством Государственной программы (далее – ГП) «Комплексное развитие сельских территорий на период с 2020 по 2025 г.» (далее – Программа), в рамках которой осуществляется поддержка аналитического, нормативного, методического обеспечения комплексного развития сельских территорий, создаются условия для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развития кадрового потенциала, инженерной и социальной инфраструктуры [Государственная программа ... , 2019] (рис. 2).

Несмотря на ежегодное наращивание объемов финансирования программ поддержки сельских территорий, качественного перелома их социально-экономического развития до сих пор не произошло, а по ряду направлений до сих пор не достигнут даже дореформенный уровень.

450000 -I 400000 -350000 ■ 300000 -250000 ■ 200000 -

150000 ■ 100000 -

50000 ■

ГП «Комплексное развитие сельских территорий» - 2288 млрд руб.

Рис. 2. Финансирование государственных программ поддержки сельских территорий

Примечание. Составлено по: [Федеральная целевая программа «Социальное развитие ... , 2002; Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие ... , 2013; Государственная программа ... , 2019].

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» - 289,9 млрд руб.

ФЦП «Социальное развитие села» -

286,8 млрд руб.

Сельский рынок труда. Важнейшим условием устойчивого развития сельских территорий является обеспечение занятости сельского населения. Следует констатировать, что масштабы сельской и городской безработицы в настоящее время различаются более чем на треть: 7,2 % в сельской местности против 5,5 % в городах. При этом в некоторых регионах ЮФО уровень безработицы на селе достигает 10 % (Астраханская и Волгоградская области).

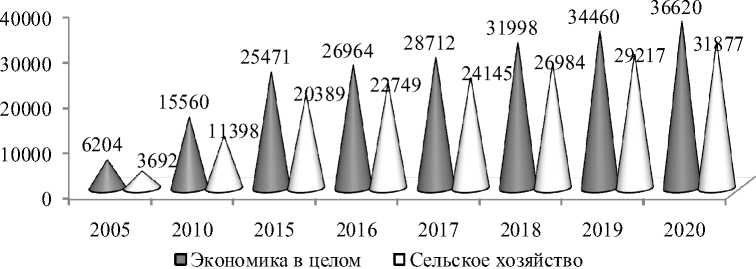

Характерной особенностью функционирования современного рынка труда в сельской местности стала избыточная занятость, сочетающаяся с дефицитом высококвалифицированных кадров, удовлетворяющих требованиям новых технологий аграрного производства. Основными причинами такого дисбаланса являются общая маргинализация сельского социума, а также низкая доходность сельскохозяйственного труда, которая остается главным фактором, ограничивающим закрепление в сельской местности молодых специалистов (рис. 3).

По уровню среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве наблюдается значительная межрегиональная дифференциация. Так, в Краснодарском крае и Ростовской области зарплата работников сельскохозяйственных организаций максимально приближена к среднерегиональной и составляет 34 479 руб. и 32 182 руб. соответственно. Наименьшая оплата труда отмечается в регионах с преимущественным развитием животноводства – Калмыкии (20 301 руб.) и Астраханский области (21 558 руб.).

Решение жилищной проблемы в сельской местности. Важнейшими факторами качества жизни, формирующими предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фон- да, наличие инженерных коммуникаций, развитость транспортной инфраструктуры, а также доступность объектов социальной сферы и результативность их функционирования [Ушачев, Бондаренко, Чекалин, 2021].

Несмотря на то, что во всех регионах ЮФО ежегодно растут объемы ввода жилья, жилищная проблема в сельской местности по-прежнему остается острой, а ее решение – актуальным. Душевая обеспеченность сельских жителей Юга России (в отличии от общероссийской) до сих пор не достигла среднегородских значений, а изношенность сельского жилищного фонда трехкратно превышает городскую при существенно более низком уровне благоустройства (см. рис. 4).

Начиная с 2020 г., с целью решения жилищной проблемы в сельской местности и прекращения оттока жителей, осуществляется льготное ипотечное кредитование в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Наиболее активно жилищным кредитом по ставке до 3 % в 2020 г. пользовались жители Краснодарского края и Ростовской области. Лимит субсидий в этих регионах был исчерпан за первые месяцы реализации программы. При этом, согласно сведениям Россельхозбанка, почти половина заявок (46 %) была подана горожанами, что еще раз доказывает активизацию процесса дезурбанизации в этих регионах.

Наименьшее число субсидируемых ипотечных кредитов было выдано в республиках Калмыкия и Крым и в Астраханской области. Основными барьерами для участия в Программе сельских жителей этих регионов остается высокий уровень безработицы, низкие официальные доходы, закредитованность населения, а также неразвитость банковского сектора (особенно в Республике Крым).

Рис. 3. Динамика соотношения среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве и в целом по экономике ЮФО, руб.

Примечание. Составлено по: [Труд и занятость в России ... , 2005–2020].

Рис. 4. Динамика площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя ЮФО, м2 Примечание. Составлено по: [Социальное положение ... , 2005–2021].

Помимо названных экономических ограничений, более широкой реализации программы препятствуют, на наш взгляд, следующие обстоятельства: во-первых, существует неопределенность относительно льготных ставок после окончания срока действия Программы в 2025 г.; во-вторых, ипотека имеет возрастное ограничение (65 лет), что сужает возможности вовлечения в программу широкого круга потенциальных заемщиков в сельской местности, средний возраст которых статистически выше, чем горожан, а также пенсионеров, желающих поменять постоянное место жительства после завершения трудовой деятельности в городе.

В целом, льготная ипотека, способна оказать серьезный положительный эффект на развитие сельских территорий Юга России и создать дополнительные стимулы для наметившегося в последнее время тренда на дезурбанизацию. Однако эффективность государственной поддержки в ряде регионов может быть сведе- на к минимуму по причине отсутствия современной, развитой и наполненной социально-инженерной инфраструктуры.

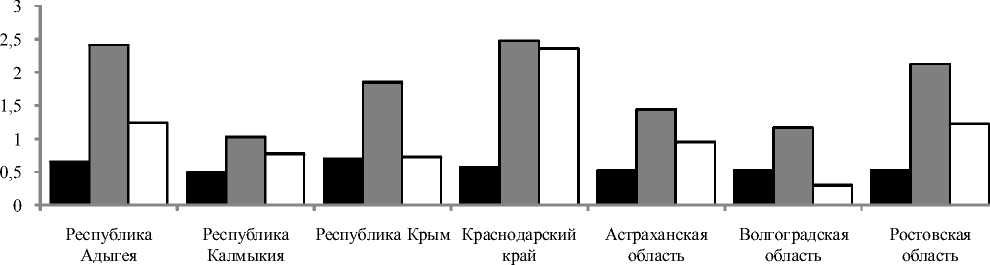

Социальная инфраструктура сельских территорий. В целях минимизации бюджетных расходов долгое время проводилась политика так называемой оптимизации сети объектов социальной инфраструктуры, в результате которой значительно снизилась плотность размещения общеобразовательных, дошкольных, медицинских и культурно-досуговых учреждений, а радиус их доступности вырос [Нефедова, 2021]. В системе субъектов ЮФО относительно высоких результатов по обеспеченности сельского населения объектами социальной инфраструктуры удалось добиться Республике Адыгея и Краснодарскому краю (рис. 5).

Облик современного общества во многом определяют информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к образовательным, медицинским, государственным услугам

■Число лечебно-профилактических учреждений в среднем на 1 СНП, ед.

□Число спортивных учреждений в среднем на 1 СНП, ед.

□Число объектов бытового обслуживания в среднем на 1 СНП, ед.

Рис. 5. Обеспеченность сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры в разрезе регионов ЮФО, 2020 г.

Примечание. Составлено и рассчитано по: [Статистическая информация ... , 2020].

и приобретению товаров и услуг, поэтому сегодня доступ в интернет должен рассматриваться как элемент социальной инфраструктуры [Серова и др., 2021]. Развитие процесса информатизации в регионах ЮФО происходит весьма неравномерно. Как следует из исследования Росстата, внедрение интернет-технологий в сельской местности до сих пор носит малоинтенсивный характер. В настоящее время только 60,9 % сельских домохозяйств имеют широкополосный доступ в интернет, что на 22 % меньше аналогичного показателя в городе. Основные детерминанты отставания сельских территорий связаны с низким уровнем развития человеческого капитала (недостаточный образовательный потенциал и деформированная (стареющая) возрастная структура населения).

Преодоление сельско-городского «цифрового неравенства» должно осуществляться, на наш взгляд, в следующих направлениях: увеличение государственных инвестиций в развитие соответствующей инфраструктуры, рост информированности сельского социума об имеющихся возможностях в области цифровых технологий и повышение компьютерной грамотности сельских жителей.

В последние годы правительством реализуются меры по исправлению негативных эффектов «оптимизации» в социальной сфере, в том числе через реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. За 2020 г. регионами ЮФО было получено 10 325 млн руб. на строительство и модернизацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

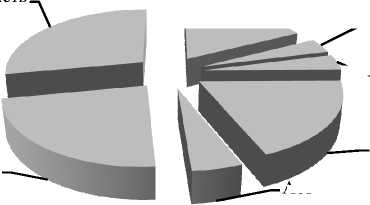

Проведенный межрегиональный анализ оказанной государственной поддержки позволил выявить перекос в распределении субсидий среди субъектов ЮФО (рис. 6).

Наибольший объем государственного финансирования получали сельские территории от- носительно развитых регионов: Ростовской и Волгоградской областей, Республики Адыгея и Краснодарского края. Отстающие же в экономическом и социальном развитии Республики Калмыкия и Астраханская область были практически лишены возможности участия в мероприятиях действующей ГП «Комплексное развитие сельских территорий». Основной причиной такой асимметрии, на наш взгляд, является то, что Программа никак не учитывает особенности сельского расселения и фактический уровень социально-экономического развития поселений. Ключевыми критериями отбора инициативных проектов для выделения государственных трансфертов выступают наличие крупных инвестиционных проектов, прирост рабочих мест, удельный вес трудоспособного и занятого населения и доля внебюджетных источников, большие объемы которого может обеспечить только крупный бизнес [Узун, 2019]. Это означает, что территории, находящиеся в кризисном состоянии, и дальше будут проигрывать конкурсы, что спровоцирует еще большую их деградацию. Препятствием для активного участия проблемных территорий в мероприятиях Государственной программы является также необходимость предоставления проектно-сметной документации, требующей изыскания значительных финансовых ресурсов в дефицитных бюджетах поселений.

Выводы и предложения

Таким образом, несмотря на усиление поддержки сельских территорий со стороны государства, продолжается углубление деструктивной инновационной, информационной и инфраструктурной дифференциации между регионами и муниципалитетами. В настоящее время сложилась

Ростовская область

28 %

Волгоградская область 23 %

Республика Адыгея

17 %

Республика Калмыкия 4 %

Республика Крым 4 %

Краснодарский край 19 %

Астраханская область

5 %

Рис. 6. Распределение бюджетных средств, направленных на поддержку сельских территорий в 2020 году между регионами ЮФО

Примечание. Составлено и рассчитано по: [Комплексное развитие ... , 2021].

ситуация, когда плотно заселенные территории оказались более развитыми и в экономической и в социальной сферах, продолжая наращивать свой потенциал. Неустойчивое же экономическое положение депопулирующих регионов сопровождается ускоренной деградацией социальной сферы. Дефицит финансовых возможностей для строительства инфраструктуры выталкивает жителей и предпринимателей с проблемных территорий, запуская са-мовоспроизводящийся процесс «каскадной миграции» всех видов экономических ресурсов.

Экономический рост в агропромышленном секторе слабо конвертируется в повышение уровня и качества жизни сельского населения. Сложившееся противоречие между экономической и социальной сферами требует незамедлительного решения, поскольку фрагментарность развития территорий снижает эффективность государственной поддержки и препятствует достижению стратегических задач пространственного развития страны.

Несмотря на ряд выявленных негативных тенденций в развитии сельских территорий, на наш взгляд, точка невозврата еще не пройдена. В большинстве регионов Юга России имеется возможность существенного снижения темпов депопуляции сельских территорий за счет обратной миграции горожан в сельскую местность и вывода сельских территорий на траекторию устойчивого развития. Для этого необходима реализация комплекса мер, позволяющих усилить государственную координацию принимаемых решений, дополнить их и повысить эффективность использования направляемых на сельское развитие ресурсов.

Ключевыми задачами, мерами, мероприятиями по развитию сельских территорий, на наш взгляд, являются следующие:

-

1. Расширение спектра инструментов поддержки, стимулирующих переход от моноотрас-левой к диверсифицированной модели сельской экономики. Эффективными решениями могли бы стать налоговые каникулы и льготное инвестиционное кредитование всех предпринимателей, зарегистрированных в сельской местности и осуществляющих деятельность в несельскохозяйственной сфере. Широкое развитие сферы услуг, сельского туризма, народных промыслов и других отраслей экономики обеспечит рост доходов сельского населения, а также позволит нивелировать давление на сельский рынок труда, спровоцированное технологическим прогрессом в аграрном секторе.

-

2. Стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства и переход хозяйств населения в другие организационные формы. Для этого региональным органам власти необходимо обеспечить равнодоступность сельскохозяйственных производителей к средствам государственной поддержки, а в структуре региональных бюджетов предусмотреть целевое финансирование крестьянских (фермерских) хозяйств, их вертикальной и горизонтальной кооперации. Кроме того, развитию малого бизнеса будет способствовать дополнение перечня параметров эффективности деятельности руководителей региональных и муниципальных органов государственной власти таким показателем, как «Прирост субъектов малого и среднего предпринимательства на сельских территориях».

-

3. Переход к стратегии выборочности и очередности в развитии отдельных территорий, позволяющий повысить результативность государственной поддержки в условиях крайней ограниченности финансового обеспечения. Этого можно достичь путем выявления территорий со сходными параметрами развития и их типологизации на всех масштабных уровнях (от национального до районного). Такой подход позволит дифференцированно применять меры государственного регулирования сельских территорий и нивелировать угрозы невозможности выполнения конституционных гарантий и прав граждан РФ, проживающих на различных по стартовым условиям территориях. Возможным вариантом типологизации может быть ранжирование регионов, муниципальных районов и поселений на следующие группы: «развитые», «обладающие потенциалом эндогенного роста», «с неустойчивой траекторией развития», «кризисные».

-

4. Разработка региональных программ субсидирования подготовки сметной документации и экспертизы социально-инфраструктурных проектов, что обеспечит снижение нагрузки на бюджеты поселений и активизацию их заявочной деятельности в мероприятиях действующей ГП «Комплексное развитие сельских территорий». Первоочередное право на предоставление субсидии должны иметь проблемные сельские территории с низкой плотностью населения и моноотраслевой структурой экономики.

-

5. Своевременная диагностика и устранение социально-экономических дисбалансов развития сельских территорий. Для этого необходимо создать систему мониторинга пропорций реализации социальных и экономических функций

-

6. Корректировка правил предоставления сельской ипотеки и поддержки жилищного строительства на селе. Считаем необходимым дополнение списка аккредитованных банков участвующих в Программе, что позволит расширить ее географию и увеличить число выгодоприобретателей. Кроме того, в условиях лимитированного регионального субсидирования, при рассмотрении заявок необходимо отдавать предпочтение заемщикам, желающим приобрести недвижимость в населенных пунктах, не входящих в агломерационный радиус крупных городов и в наибольшей степени страдающих от «сжатия» населенного пространства.

поселений в составе информационной системы стратегического планирования. Данная мера позволит мобилизовать ограниченные финансовые и организационные ресурсы с учетом приоритетностей целей развития.

Юг России обладает значительным потенциалом дальнейшего развития, для активизации которого необходимо обеспечить системный и комплексный подход в регулировании социальноэкономических процессов в сельской местности. Преодоление региональной асимметрии и диспропорциональности создаст дополнительный импульс дезурбанизации, потребность в которой возрастает в условиях современных глобальных вызовов.