Сельский краевой музей как хранитель «живой культуры территорий» (на примере Куладинского краеведческого музея в Республике Алтай)

Автор: Кулягина Наталья Геннадьевна, Матасова Алсу Камилевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Новые туристские центры

Статья в выпуске: 3 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается значение сельского краевого музея в процессах формирования турист- ской привлекательности региона на примере Куладинского краеведческого музея (Республика Ал- тай), расположенного на территории этно-природного парка «Уч-Энмек». Представлены дан- ные, демонстрирующие туристскую привлекательность Республики Алтай в целом за последние пять лет. Рассмотрена уникальность этно-природного парка «Уч-Энмек», отмечены туристско- рекреационный потенциал исследуемого парка и роль музея в формировании турпотока. Приведена характеристика Куладинского краеведческого музея, подчеркнута значимость близ- кого расположения к музею курганов и наскальных рисунков. Представлен анализ преимуществ и недостатков функционирования музея, а также возможные угрозы и имеющейся потенциал для его развития как туристской дестинации, сделаны выводы на его основе. К числу основных проблем отнесены низкая посещаемость музея с указанием причин этого, нехватка денежных средств на поддержание и развитие музея, отсутствие единой комплексной подачи материа- ла при проведении экскурсий по природному парку и музею. В статье аргументирована позиция о необходимости «продвижения» музея в рамках реализации туристского продукта, а именно, туристских маршрутов по природному парку «Уч-Энмэк». При этом особо подчеркивается, что музей представляет собой самостоятельную ценность, выполняет собственные функции, пре- жде всего роль хранителя «живой культуры территории», тем самым являясь мощным «ту- ристским магнитом» - дестинацией, формирующей туристскую привлекательность региона.

Сельский краеведческий музей, этнопарк, этнографический туризм, республика алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/140206489

IDR: 140206489 | УДК: 069+338.48 | DOI: 10.12737/21111

Текст научной статьи Сельский краевой музей как хранитель «живой культуры территорий» (на примере Куладинского краеведческого музея в Республике Алтай)

В настоящее время особое внимание уделяется сохранению и развитию этнокультурных традиций, сохранившихся в отдельных уголках страны. Это связано, прежде всего, с желанием сохранить и передать потомкам то, что было передано нам, как говорится, «из рук в руки». Вторая причина связана с тем, что возник определенный запрос со стороны населения, в частности, со стороны активных путешественников, на знакомство с достопримечательностями, сохранившимися в отдельных селах, поселках и небольших городах нашей необъятной России. Во многом эти функции выполняли и выполняют краеведческие музеи. Как известно, они составляют примерно 80% от общего числа музеев страны. В данном контексте речь идет об обычных краеведческих музеях, а не о специализированных, в центре демонстрации которых, как правило, находится какая-либо историческая личность или событие.

Если говорить о концепции современных краеведческих музеев, то, как отмечают специалисты, музеи более не являются местом хранения старых вещей, скорее это некий центр просвещения, место, где можно получить новое знание. В краеведческих музеях основное внимание сконцентрировано на изучении жизнедеятельности, обычаях и традициях людей, заселявших конкретный регион, что позволяет осмыслить так называемую «живую культуру территорий». Более того, возникли такие виды краеведческих музеев, как этно-музеи и эко-музеи, которые так или иначе демонстрируют самобытность жизнедеятельности населения, неразрывно связанную с самой территорией [6, 7]. В отношении подачи материалов к традиционной демонстрации экспонатов добавились интерактивная форма, прежде всего, с помощью информационных технологий.

Все о чем говорилось выше, относиться к музеям, которые, как в советские годы, так и ныне, обеспечены государственной поддержкой, прежде всего, финансовой. Здесь речь идет о крупных областных или региональных музеях, которые, просто по определению, всегда были и будут, и должны быть в крупных городах, региональных центрах и т. д. Либо, речь идет о музеях, которые в силу обстоятельств оказались «в нужное время в нужном месте», или, иначе говоря, именно там, где достаточно активно движутся туристские потоки или, по крайней мере, число посетителей остается примерно на одном и том же уровне. Соответственно, местные власти также «вынуждены» поддерживать их, непосредственно принимая участие в финансировании, или включая их в программы государственной поддержки федерального и регионального уровня. В последние годы также можно говорить и о поддержки музеев в форме грантов, конкурсов и в иных аналогичных формах.

Другая часть краеведческих музеев «осталась на плаву», но в силу ряда обстоятельств не процветает, а выживает. Основными причинами этого, на наш взгляд, является не столь активный запрос извне на конкретный музейный объект, и банальная нехватка денежных средств на доведения музея до состояния «красивой подачи». Интересующий нас музей, а именно, Куладин-ский краеведческий, относиться именно к числу таких музеев. Держится на энтузиастах своего дела – людях, живущих в этой культуре и традициях, а не просто рассказывающих о них. Посредством данной статьи авторы хотели бы познакомить читателей с этим музеем, с интересными и редкими экспонатами, доступными для широкого круга посетителей, в котором посредством собранных выставочных материалов и информации демонстрируется «живая культура территории». В свою очередь, это поможет мотивировать читателей на активное знакомство с историей и этнокультурными ценностями этого края. В любом случае, можно расценивать статью и как приглашение посетить этот самобытный музей.

Прежде чем начать рассмотрение деятельности и проблем развития Куладинско-го краеведческого музея, обратимся к не-

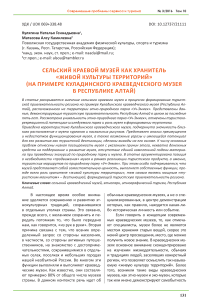

Рис. 1 – Динамика посещения туристами Республики Алтай за период 2011–16 гг.1 Fig. 1 – Dynamics of tourist visiting Altai Republic in 2011–16

1 Новости Горного Алтая. URL: (Дата обращения: 26.07.2016).

Таблица 1 – Основные природоохранные территории Республики Алтай (2016 г.) Table 1 – The key protected areas of Altai Republic (2016)

|

Название охраняемой зоны |

Местоположение |

Площадь, кв.км |

|

1. Алтайский гос. заповедник |

Восток Республики, Турочакский и Усть-Улаганский р-ны |

8 712,1 |

|

2. Катунский гос. заповедник |

Юг Республики, Усть-Коксинский р-н |

1 500,8 |

|

3. Природный парк «Зона покоя «Укок»» |

Юг Республики, Кош-Агачский р-н |

2 542,0 |

|

4. Природный парк «Белуха» |

Юг Республики, Усть-Коксинский р-н |

1 313,0 |

|

5. Природный парк «Уч-Энмек» |

Центр Региона, Онгудайский р-н |

811,0 |

|

6. Сумультинский гос. заказник |

Центр Региона, Онгудайский р-н |

2 490,6 |

|

7. Шавлинский гос. заказник |

Юг Республики, Кош-Агачский р-н |

2 372,0 |

которым показателям развития туристкой отрасли Горного Алтая, поскольку исследуемый музей нам интересен, прежде всего, в контексте формирования туристкой привлекательности всего региона в целом.

Республика Алтай, или Горный Алтай, как называют этот регион чаще, является хорошо известной точкой притяжения туристов и путешественников. Среди них любители путешествовать пешком, на автотранспорте, по воде, на конях, альпинисты, люди, которые просто любят красивую природу в сочетании с имеющейся инфраструктурой туриндустрии различного уровня и на разный бюджет, и, наконец, те, кто слышал об этой удивительной земле много таинственных волнующих воображение рассказов и историй. Именно туристский потенциал является визитной карточкой региона среди субъектов РФ.

По экспертным оценкам, не менее 2 млн туристов посетят Горный Алтай в течение 2016 г. Динамика посещений туристами Республики Алтай за последние пять лет представлена на рис. 1.

Считаем, что в период активизации внутреннего туризма, а также благодаря огромному туристскому потенциалу региона и программам его реализации, количество посещений туристами Республики Алтай в ближайшие десять лет может значительно увеличиться.

В Республике Алтай представлены практически все виды туризма, а за последние годы стали набирать темпы развития эко- и этно-туризм, сельский, событийный, «созерцательный» виды туризма, а также другие аналогичные, в определенном смысле нетрадиционные, виды туризма.

Последние из перечисленных в рамках нашего исследования представляют наибольший интерес, ведь краеведческий музей является одним из объектов знакомства с культурой, бытом, историей, народными традициями населения территории.

Исследования, проведенные по инициативе WWF (Всемирный фонд дикой природы) в рамках программы «Живая планета», показали, что на планете Земля существует около двухсот регионов, в которых сосредоточено 95% всех видов живых организмов. Они получили название «экорегионов» (экологических регионов). Алтай включен в этот список уникальных экорегионов мира (Global 200) 2. На территории Горного Алтая создано несколько заповедников, природных парков и государственных заказников, призванных сохранить первозданную природу, обеспечив ее защиту при посещении туристами. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены «Золотые горы Алтая» – Алтайский заповедник, Катунский заповедник, и плоскогорье Укок. Заповедники и природные парки, как вошедшие, так и не вошедшие в Список всемирно охраняемых территорий, поистине уникальны. Ряд из них представляют собой удивительное сочетание объектов природы, другие представляют собой, прежде всего, историко-культурологическую, этнографическую ценность, исследование которой также неразрывно связано с территорий проживания. Давно известно, что природоохранные территории, особенно в малоосвоенных и слабозаселенных реги-

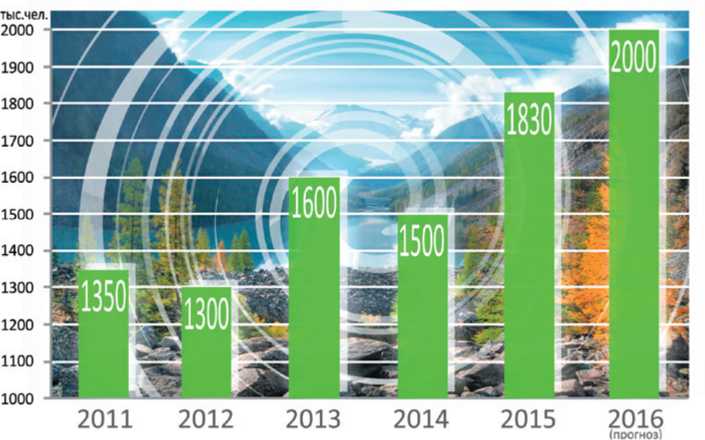

Рис. 3 – Местоположение природного парка «Уч-Энмек»3 Fig. 3 – Location of the nature park «Uch-Enmek»

онах, способны формировать особый тип туристского пространства [2]. Основные заповедники и природные парки Горного Алтая, а также месторасположение и их площадь, представлены в табл. 1.

Куладинский краеведческий музей находится в этно-природном парке «Уч-Энмек»4, который образован5 на территории Онгудайского района (бассейн р. Каракол, правый приток р. Урсул). В 2011 г. проведена его реорганизация 6, и к имеющейся территории был присоединен природно-хозяйственный парк «Аргут». Соответственно, были изменены и границы парка в целом, теперь общая его площадь составляет 81123 га (рис. 3).

Как отмечено в общей концепции природного парка «Уч-Энмек», «это не просто природный парк, его концепция намного глубже, а деятельность обширнее» . Сразу хотелось бы отметить, определенную уникальность этого природного парка.

-

1. Этнопарк «Уч-Энмек» – это музей под открытым небом и место активной жизнедеятельности населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных в этом парке. В настоящее время парк выполняет как функцию музея, так и территории для проживания и деятельности коренного населения; в перспективе он способен стать основой для создания алтайского скансена – комплексного музейного этнопространства под открытым небом, или любой иной возможной его вариативной формы, что в качестве тенденции характерно сегодня для многих регионов России и стран мира [3, 8].

-

2. На территории парка расположены курганы, найдены следы культур различных исторических эпох, которые представляют собой археологическую, историческую, этнографическую ценность, часть из них полностью исследована учеными, часть законсервирована; парк «расположен на территории, где сохранились следы древних культур: афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 лет до н. э.), скифской (VIII–IV вв. до н. э.), тюркской (VI– VIII вв. н. э.). Колоссальный объем памятников историко-культурного наследия, около 5000, находятся в урочищах Соору и Башадар, а также возле села Туэкта. Это каменные стелы, курганы, балбалы, наскальные рисунки, которые когда-то яв-

- лялись своеобразными алтарями и храмами под открытым небом»7. В настоящее время наскальные рисунки охраняются, и подлежат осмотру только при проведении организованных экскурсий.

-

3. Большая часть этнопарка расположена в живописной местности в долине р. Каракол, в окружении горных цепей высотой не более 1000 м, что делает природный парк очень привлекательным для туристов, предпочитающих активные пешеходные туры (треккинги), конные и этнографические туры, построенные в соответствии с поставленными целями. Можно привести прекрасный пример организации природного пространства как основы создания туристского культурно-исторического и природного комплекса – Музей-заповедник «Иднакар» [4], модель функционирования которого можно было бы успешно применить и в парке «Уч-Энмек».

Природный парк действительно уникален и очень красив. Далее охарактеризуем состояние музея, который расположен в этом этно-природном парке, и обратимся к исследованию проблем, связанных с его функционированием.

Куладинский краеведческий музей расположен в доме № 25 по ул. С. Этенова в с. Кулада Онгудайского района 8. Музейный комплекс состоит из двух частей – собственно музея, и территории, на которой он расположен, где также имеются рукотворные экспонаты и находится национальное алтайское жилище – «аил».

Собственно музей расположен во внешне не приметном небольшом доме, тем не менее, внутри он кажется достаточно большим, вмещающим немалое количество экспонатов. В музее три небольших зала. Первый, пожалуй, самый интересный, его можно назвать именно базовым краеведческим. Здесь представлены очень уникальные экспонаты. К примеру, редкие минералы и камни; творения природы, запечатленные в дереве в виде роскошных коряг и веток; останки много веков назад обитавших животных и т. д. Стены зала представляют информацию об обитателях Каракольской долины, которые жили здесь в разные исторические эпохи. К примеру, имеется информация о родах (родовые тамги) Алтая, представители которых и сейчас здесь проживают.

В музее отдельная экспозиция посвящена Башадарским курганам, происхождение которых датируется VI–III вв. до н.э 9.. Об этих курганах довольно много написано как научных, так и научно-популярных и туристских текстов. Для интересующихся читателей упомянем лишь некоторые известные факты о них.

Башадарские курганы расположены в 1,5 км от с. Кулада, на левом берегу р. Ку-лады. Этот памятник был открыт и исследован С.И. Руденко , который зафиксировал здесь 57 различных по величине сооружений – от 87 до 58 м в диаметре, высотой до 2,7 м. Выделяют несколько обособленных групп курганов, все они выполнены из камня и относятся к разным историческим эпохам. Специалисты отмечают диапазон эпох от бронзы до древнетюркского времени, при этом преобладают сооружения пазы-рыкской культуры (эпоха раннего железа VI–III вв. до н. э.).

Башадарские курганы являются достопримечательностью не только Онгудайского района, но и Республики Алтай в целом, да и всей России, эти сооружения являются общечеловеческим достоянием. По этой причине любой музей в Горном Алтае с гордостью демонстрирует схемы и карты курганов, но именно от Куладинского краеведческого музея они расположены в непосредственной близости. Несомненно, они вызывают живой интерес у любого посетителя музея, не только у специалистов-профессионалов.

Второй зал музея посвящен людям, которые родились или волею судеб жили на территории Каракольской долины. Он будет наиболее интересен тем, кто приехал из других территорий региона, поскольку речь идет о местных жителях, которые оставили свой «след» в истории – поэты, писатели, общественные деятели.

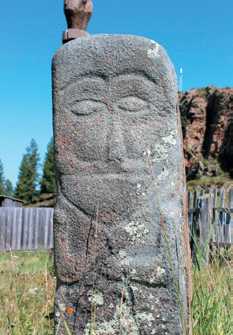

Рис. 4 – Национальное жилище алтайцев – «аил» (фото авторов)

Fig. 4 – Ethnical house of Altai – «ail» (authors’ foto)

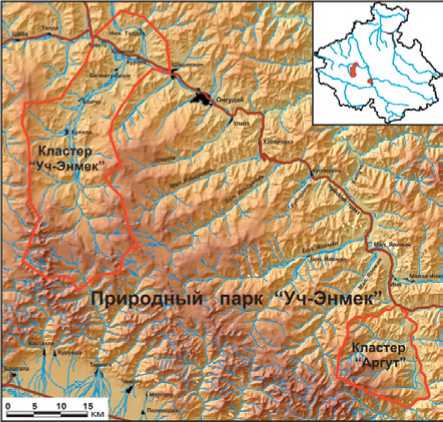

Рис. 5 – «Балбаб» на территории музея (фото авторов)

Fig. 5 – «Balbab» in the museum (authors’ foto)

Наконец, третий зал музея собрал объекты, условно говоря, не вошедшие в первые два зала. Здесь можно выделить экспонаты в основном советской эпохи: книги, предметы обихода, сувениры и т. д. С точки зрения историко-культурной насыщенности, экспонаты этого зала могут показаться не столь привлекательными и интересными, прежде всего, для отечественного туриста, поскольку, возможно, дома у него хранится нечто подобное. Однако для иностранных туристов то, что собрано в этом зале, не менее интересно, чем в двух предыдущих.

Далее рассмотрим объекты, расположенные за пределами музейного здания. Как уже было отмечено, на территории рядом с музеем стоит национальное алтайское жилище – «аил» (рис. 4), а также каменные бабы или «балбабы», принесенные сюда из разных точек долины (рис. 5). Этимология слова «баба» происходит от тюркского «балбал», что означает «пращур», «дед». Каменные статуи или «бабы» ставились, как правило, близ курганов и жертвенных холмиков, на возвышенных участках, водоразделах, под открытым небом или в отдельно построенных святилищах, и выполняли ряд функций. Так, согласно анимистическим представлениям, душа умершего могла переселиться в каменное изваяние, именно по этой причине на территории Горного Алтая таких каменных «балбабов» много около мест захороне- ний. Другая функция – оберег. К примеру, таким оберегом мог быть образ древнего воина, которые первоначально были похоже на древних людей, живших на Алтае более тысячи лет назад. На территории музейного комплекса стоит фигурка первого типа, то есть, перенесенная сюда с одного из мест захоронений, или мест культа предков. «Балбабы» являются предметом отдельного исследования. Личное впечатление – фигуры несут определенную эмоцию, быть может, потому, что в них нечто мистическое, что-то пришедшее со времен наших древних предков. Также следует отметить, что на территории Горного Алтая их немало: были найдены святилища, где стояли по 10–15 таких каменных изваяний.

Далее представим swot-анализ функционирования Куладинского краеведческого музея в настоящее время , выделяя сильные и слабые стороны, а также возможные угрозы и имеющейся потенциал для развития учреждения. Считаем, что swot-анализ функционирования музея – это один из возможных инструментов, используемых на стадии диагностики состояния музея и выделения приоритетных направлений его развития (табл. 2).

Рассмотрим преимущества данного музея.

-

1. Наличие инфраструктуры и выгодное географическое расположение:

-

- въезд на территорию природного парка «Уч-Энмэк» с Чуйского тракта;

Таблица 2 – SWOT-анализ функционирования Куладинского краеведческого музея Table 2 – SWOT-analysis of the regional Kuladinsk museum operation

Сильные стороны (преимущества)

Слабые стороны (недостатки)

Единственный музей в Каракольской долине.

Наличие инфраструктуры для сохранения и развития музея.

Выгодное географическое расположение.

Наличие в непосредственной близости курганов и других историко-культурных объектов.

В настоящее время в музее работает экскурсовод – истинный профессионал своего дела

Слабый имидж музея.

Мало рекламной и иной информации о музее для приезжающих туристов, а также потенциальных туристов в Интернет-источниках, рекламных буклетах и в иных документах.

Низкая посещаемость.

Убыточность музея и нехватка денежных средств на ремонт, обслуживание и поддержание экспонатов музея на должном уровне

Возможности

Угрозы

Расширение базы экспонатов.

Разработка единой концепции подачи информации для туристов, посещающих курганы, памятные места и музей (в настоящее время такой концепции нет). Проведение маркетинговых исследований, направленных на решение вопросов привлечения посетителей

Без поддержки со стороны властей разного уровня музей может просто закрыться.

Есть угроза превратиться в «скучный» непривлекательный музей.

Зависимость от работы (деятельности) одного экскурсовода.

Низкая платежеспособность местного населения

-

- наличие дороги вдоль долины р. Каракол;

-

- географически расположен на территории природного парка; за деревней, где расположен музей, начинается таежная зона, имеется возможность организовать комбинированный тур: историко-этнографический с посещением курганов и музея, и активный тур (пешеходный или конный).

-

2. Наличие в непосредственной близости к музею курганов. При ведении экскурсии для туристов, заезжающих на один-два дня, этот фактор важен, так как туристы должны осмотреть как минимум 4–6 объектов, расположенных в природном парке, расстояние между которыми от 500 до 1000 м, каждому объекту экскурсовод уделяет как минимум 15–20 минут. Следует упомянуть также, что часто по запросу туристов в программу обслуживания включается обед (или ужин) с предложением блюд национальной алтайской кухни и (или), также по запросу туристов, может быть организована культурно-развлекательная программа. Все это требует времени. Таким образом, для реализации такого тура необходимо компактное размещение объектов, но также еще и организация мест размещения, питания, досуговой деятельности.

-

3. В музее проводит экскурсии один музейный сотрудник – энтузиаст своего дела, экскурсии очень насыщенные и интересные, посетители оставляют восторженные отзывы.

К основным недостаткам можно отнести:

-

1. Имидж музея практически не сформирован и не находиться даже на стадии разработки, никто не инициирует, и тем более, не финансирует этот процесс.

-

2. В связи с отсутствием концепции подачи информации о музее, рекламной информации о музее практически нет. Руководство музея и экскурсовод проявляют личную инициативу, распространяют рекламную информацию, тиражируя небольшой рекламный лист. Оргтехники для этих целей нет. В отношении процесса подачи этих материалов важно добавить интерактивную форму с привлечением современных информационных технологий.

-

3. Низкая посещаемость музея. В том числе в связи с отсутствием рекламы, и по ряду других причин, например, достаточно часто маршрут посещения природного парка не включает посещение музея. Хотелось бы отметить, что со слов туристов, исходя из собственного небольшого опроса, проведенного авторами статьи летом 2015 г., трое из пяти туристов узнают о музее случайно. Было опрошено порядка 25 туристов, большая часть из них порекомендовала активнее рекламировать данный музей, и в принципе информировать население и туристов о его наличии.

-

4. Убыточность музея связана с тем, что посещаемость его крайне низкая, при стоимости входного билета 100 руб., сборов от

посещения музея даже не хватает на зарплату экскурсовода, не говоря о расходах на ремонт, обновление и подержание экспонатов на должном уровне, проведение рекламной компании. По факту ремонтные работы не проводились, как минимум, три последних года, а музею требуется капитальный ремонт, прежде всего, по кровле, обновлению электропроводки, и др.

Анализ преимуществ и недостатков функционирования Куладинского краеведческого музея, расположенного в природном парке «Уч-Энмэк», позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Куладинский краеведческий музей, состоящий из собственно музея и экспонатов, расположенных на его прилегающей территории, а также собранные экспонаты, представленные в музее, представляют собой историко-культурологическую, этнографическую и, отчасти, археологическую ценность, в целом являя собою как материальный, так и нематериальный актив природного парка. На наш взгляд, потенциал музея высок, но далеко не в полной мере реализован в настоящее время.

-

2. На наш взгляд, необходимо «продвигать» идею развития музея в рамках реализации туристского продукта, а именно, туристических маршрутов по природному этнопарку «Уч-Энмэк». Особенно перспективной представляется функция музея при разработке сети экологических троп. Это может стать мощным инструментом раз-

- вития как парка, так и музея, который может занять фокусное расположение в системе таких троп. Опыт подобного подхода к организации туризма в Сибири имеется (например, [1]). Считаем такую «подачу музея» гармоничной по форме и содержанию, а также целесообразной с точки зрения управленческой и маркетинговой политики. При этом не следует забывать, что музей представляет собой самостоятельную ценность, и выполняет собственные функции.

-

3. Куладинский краеведческий музей не может находиться на финансовом самообеспечении. «Классический краеведческий музей, не может обойтись без государственной поддержки, при этом государственная поддержка неизбежно влечет жесткое регулирование направлений работы музеев» [5]. Следует отметить, что без своевременной поддержки Кула-динского краеведческого музея, в ближайшие пару лет он может прийти в упадок.

Итак, можно сделать вывод, что Ку-ладинский краеведческий музей как часть природного этнопарка «Уч-Энмек», выполняет, прежде всего, функции хранителя «живой культуры территории», что способствует внутренней гармонизации современного человека с природой и с самим собой. Наша задача, как минимум, сохранить и передать следующему поколению то, что было передано нам в хорошем состоянии и на должном уровне.

Список литературы Сельский краевой музей как хранитель «живой культуры территорий» (на примере Куладинского краеведческого музея в Республике Алтай)

- Абалаков А.Д., Дроков В.В., Панкеева Н.С., Седых С.А. Сеть экологических троп в Прибайкальском национальном парке как инструмент организации туристской деятельности//Современные проблемы сервиса и туризма. 2013. № 1. С. 48-58.

- Адашова Т.А. Особо охраняемые природные территории России как основа формирования туристского природного пространства//Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. № 1. С. 45-52.

- Афанасьев О.Е., Вольхина В.В. Роль, значимость и функции скансенов как туристского ресурса территории и репрезентантов народных традиций природопользования//Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 4. С. 12-22 DOI: 10.12737/14527

- Баталова Л.В., Оконникова Т.И. Музей-заповедник «Иднакар» как основа создания туристского культурно-исторического и природного комплекса//Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. № 1. С. 25-31.

- Желтухова Д.В. Тенденции развития краеведческих музеев в городе Куйбышеве в 1950-1980-е гг.//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013. № 3(25). С. 329-334.

- Исаченко Т.Е. Этнический туризм как фактор деградации и сохранения традиционного культурного ландшафта//Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 1. С. 61-68.

- Ключикова В.Б. Этнопарки: некоторые аспекты создания и развития в России и за рубежом//Современные проблемы сервиса и туризма. 2013. № 1. С. 59-67.

- Cаенко Н.Р. Современные трансформации идеи музея под открытым небом//Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 4. С. 23-30 DOI: 10.12737/14528