Сельское хозяйство в России : посткризисные вызовы

Автор: Тарасов А.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Экономика в АПК

Статья в выпуске: 4 (8), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140203985

IDR: 140203985

Текст статьи Сельское хозяйство в России : посткризисные вызовы

Аграрный сектор экономики России является органическим звеном всего народного хозяйства страны. Сельское хозяйство непосредственно или косвенно связано со всеми отраслями экономики и социальными сферами жизнеобеспечения населения страны. В силу этого не может быть процветающей России без процветающего сельского хозяйства.

В мировой практике принято считать, что продовольственная безопасность государства обеспечена, когда импорт продо- вольственных товаров не превышает 25% внутреннего потребления. В Российской Федерации по разным оценкам он занимает от 35% до 43%, а в крупнейших городах страны его доля составляет 70% [1].

Совершенно очевидно, что с глобализацией мировой экономики наша страна не может замкнуться сама в себе. Какая-то часть продовольствия как сегодня, так и в будущем будет импортироваться. Однако судьба российского крестьянства по-прежнему находится в руках части либе- рально настроенной государственной бюрократии, находящейся под воздействием парадигмы – «Нефть в обмен на продовольствие». Эта гносеологическая модель принятия государственных управленческих решений не воспринимает ни практический опыт, ни чаяния сельского населения, занимающегося сельским хозяйством. Поэтому «спираль многовековой драмы» [2] «продолжает закручиваться, освобождая российский рынок для импортного продовольствия, а землю – от ее исторического хозяина» [1]. Этот вывод подтверждается статистикой: объем импорта продовольствия в 2008 г. превысил 36 млрд дол.

США; 13000 деревень не имеют жителей; 30 млн га сельхозземель выведены из хозяйственного оборота. Таковы основные итоги аграрной реформы в России. Национальный проект «Развитие АПК» позволил в сельском хозяйстве страны добиться определенного перелома ситуации к лучшему и обеспечить рост производства продукции, о чем красноречиво говорят показатели, характеризующие ход реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (табл. 1).

Таблица 1

Выполнение основных показателей, характеризующих реализацию Государственной программы в 2008 году

|

Основные показатели |

Предусмотрено |

Фактически |

Выполнение, %, +/- п.п. |

|

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % |

103,8 |

110,8 |

7,0 |

|

2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах), % |

104,8 |

103,4 |

-1,4 |

|

3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % |

102,9 |

117,6 |

14,7 |

|

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % |

115,0 |

97,5 |

-17,5 |

|

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности (на члена хозяйства в месяц), руб. |

7085,0 |

7752,1 |

109,4 |

|

6. Доля российского производства в формировании ресурсов, %: |

|||

|

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) |

61,1 |

60,8 |

-0,3 |

|

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) |

78,3 |

77,8 |

-0,5 |

|

7. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, %: |

|||

|

тракторы |

5,2 |

5,4 |

0,2 |

|

комбайны зерноуборочные |

7,4 |

8,9 |

1,5 |

|

комбайны кормоуборочные |

11,8 |

11,9 |

0,1 |

|

8. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, л.с. |

134,0 |

145,3 |

108,5 |

|

9. Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий, % |

104,8 |

113,0 |

8,2 |

*

Источник: данные Минсельхоза России [3].

Так, в 2008 г. был собран рекордный урожай зерновых – свыше 110 млн т, что на 64,9% выше уровня 2000 г. Производство мяса достигло 9,6 млн т, или составило 95% к уровню 1990 г. Заметно активизировался инвестиционный процесс. Привлечено кредитных ресурсов с субсидированной процентной ставкой на сумму 421 млрд руб. и в рамках реализации мероприятий Государственной программы из федерального бюджета направлено 138 млрд руб. [3]. В результате в 2008 г. сельскохозяйственные предприятия России получили прибыль в размере 117 млрд руб., а рентабельность сельскохозяйственного производства составила 15,3% [3], что на 1,9 процентных пункта ниже уровня 2007 г.

В 2009 г. сельское хозяйство осталось одной из немногих отраслей, демонстрирующих экономический рост в условиях мирового финансово-экономического кризиса. За первое полугодие 2009 г. рост производства в отрасли составил 101% [4].

Хотя на протяжении 2000–2009 гг.

сельское хозяйство России и демонстрирует экономический рост, этого нельзя сказать об экономическом развитии аграрного сектора экономики нашей страны.

В сельскохозяйственном производстве не удалось приостановить деструктивные процессы, получившие свое развитие в годы рыночных реформ. В сельском хозяйстве идет деиндустриализация сельскохозяйственного труда, производительность которого за 1990–2008 гг. существенно снизилась, используются технологии второго и третьего технологических укладов, более 41% сельхозпродукции производится в личных подсобных хозяйствах, основанных на рыночном труде.

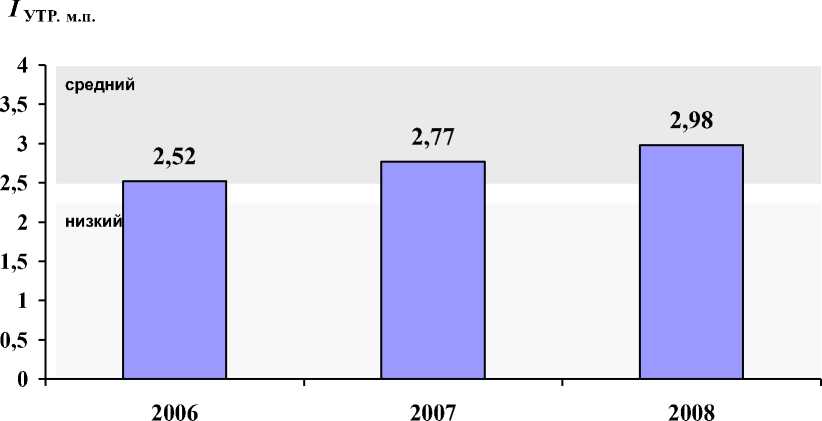

Результаты исследований, выполненных учеными и аспирантами ВНИИЭиН, свидетельствуют о том, что современный уровень технологического развития, например, мясного продуктового подкомплекса российского хозяйства, едва достиг среднего уровня (рис. 1) и составляет в настоящее время 27,5% от интенсивного уровня технологического развития.

Рис. 1. Современный уровень технологического развития ( I УТРм.п. ) мясного подкомплекса сельского хозяйства РФ (Источник: данные ВНИИЭиН)

Результаты имитационного сценарного прогнозирования технологического развития растениеводческих отраслей сельского хозяйства свидетельствуют о том, что применяемые в настоящее время зем- ледельческие технологии исчерпали внутренний потенциал роста. Например, в зерновом хозяйстве Ростовской области, в случае сохранения существующих тенденций, среднегодовая урожайность на период до 2012 г. может составлять 27,1 ц/га. Увеличение объемов применения ресурсов (минеральных удобрений, средств защиты растений, энергооснащенности и т.п.) до уровня, рекомендуемого зональными системами ведения агропромышленного производства [5], в рамках второго и третьего технологических укладов позволит в перспективе получить урожайность зерновых на уровне 28,9–30,9 ц/га, что на 10,3–17,9% выше урожайности 2009 г. и на 1,0–6,7% ниже рекордного урожая 2008 г.

Формирование современного техно-

Прогноз производства мяса в Российской Федерации

Таблица 2

|

Прогнозный горизонт |

Производство мяса в живой массе, млн. т |

Производство мяса в убойной массе, млн. т |

Производство мяса в убойной массе на 1 жителя страны |

||||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

|

|

2012 г. |

10,4 |

12,6 |

12,8 |

6,9 |

8,1 |

8,2 |

48,4 |

56,7 |

57,4 |

|

2016 г. |

12,5 |

16,5 |

16,9 |

8,1 |

10,7 |

11,1 |

56,9 |

75,6 |

77,3 |

|

2020 г. |

14,1 |

19,4 |

20,2 |

9,2 |

12,7 |

13,1 |

64,4 |

89,2 |

92,6 |

Источник: данные ВНИИЭиН.

Примечание: I сценарий – стабилизация маточного поголовья на уровне 2008 г.;

II сценарий – стабилизация численности КРС на уровне 2008 г. и расширенное воспроизводство маточного поголовья свиней, овец и птицы;

III сценарий – расширенное воспроизводство маточного поголовья всех видов логического уклада в российском сельском хозяйстве позволит не только обеспечить качественные изменения в аграрном секторе экономики, но и даст толчок мощному росту производства.

Так, например, в случае реализации в течение ближайших 3–5 лет основных инновационных направлений в развитии мясного скотоводства по прогнозам ученых ВНИИЭиН производство мяса в живой массе может достигнуть в 2012 г. 10,4–12,8 млн т (табл. 2), а в расчете на одного жителя страны – 48,4–57,4 кг.

Переход на современные технологии в зерновом хозяйстве с большой долей вероятности может позволить обеспечить рост производства зерна к 2015 г. на 44,8% по сравнению с рекордным валовым сбором зерновых в 2008 г., даже при достигнутой в настоящее время урожайности зерновых культур (табл. 3).

животных и птицы.

Таблица 3

Прогноз распространения технологий в зерновом хозяйстве Российской Федерации

|

Годы |

Типы земледельческих технологий и их удельный вес в общей посевной площади зерновых, % |

Валовой сбор зерна, млн т |

||

|

экстенсивные |

интенсивные |

ресурсосберегающие |

||

|

2008 |

60,0 |

21,0 |

19,0 |

110,5 |

|

2015 |

10,0* |

50,0* |

40,0* |

160,0* |

Прогнозные показатели для 2015 г.

На развитие российского сельского хозяйства оказывают влияние две группы факторов: внутренние и внешние.

Одной из основных внутренних при- чин называют соотношение цен реализации сельскохозяйственной продукции и промышленной продукции, поставляемой аграрному сектору экономики. В декабре

2008 г. цены производителей на реализованную сельхозпродукцию выросли по сравнению с декабрем 2007 г. на 2,5% [3]. Вместе с тем, цены производителей на электроэнергию выросли за этот период на 18,1%, природный газ – на 23,1%, дизельное топливо – на 46%, минеральные удобрения – 70% [3]. Всего за 1990–2008 гг. диспаритет цен вырос в 10,6 раза, при этом государственная поддержка сельского хозяйства за эти же годы снизилась с 90 млрд дол. США до 3–4 млрд дол. США. Однако, на мой взгляд, основной причиной остановки в развитии российского сельского хозяйства является выбор либерального типа аграрной политики государства, который базируется на положении о том, что десятки тысяч сельхозорганизаций, сотни тысяч фермеров, миллионы личных подсобных хозяйств и десятки миллионов потребителей приближают агропродоволь-ственный рынок к модели совершенной конкуренции. Отсюда вытекает и то, что государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей должна строиться на рыночных принципах. То есть государство создает институциональные условия платного доступа сельхозтоваропроизводителей к ресурсам (субсидирование части процентных ставок по кредитам, создание механизма ипотеки, субсидирование части страховых платежей, субсидирование части стоимости ресурсов, компенсации части удорожания ресурсов и т.п.). Очевидно, такой подход имеет право на существование и может быть реализован при проведении государственной экономической политики на определенном этапе развития страны. Внимательный и объективный анализ экономической истории показывает, что в странах, успешно решивших в ХХ веке задачи модернизации или восстановления народного хозяйства, их экономическая политика включала механизмы и инструменты, характерные для текущей фазы экономического цикла.

Приоритетность и значимость сельского хозяйства, сельского уклада жизни находит свое отражение в экономической политике наиболее аграрно развитых стран. Меры тут самые разнообразные – от поддержки паритета цен до субсидий за проживание в сельской местности и ведение сельхозпроизводства. Такой подход государств с ведущими экономиками к своему сельскому хозяйству позволил, например, США и Франции достичь 100% самообеспечения продовольствием, Германии – 90%. Вместе с тем не существует универсальной политики в аграрном секторе экономики, которая может быть заимствована для нашей страны.

При анализе рыночных периодов в истории России мы обнаружили, что в экономической политике правительств Российской Империи в период развития капитализма «мы можем найти и черты монетаризма…, и элементы структурной политики…, и меры институциональных преобразований…» [6], и далее: «…, социальный процесс страны достигают только тогда, когда правительства на деле не связывают себя ни с какой определенной экономической концепцией, … а добиваются гармонизации экономических функций государства и механизмов рыночного саморегулирования в проводимой экономической политике сообразно национальным интересам, на базе национальных духовнокультурных традиций, с учетом этапа в экономическом развитии страны» [6].

Для России с учетом масштабов страны, народных традиций, ментальности сельского населения, особенностей его быта и условий жизни, тяжести накопленных социально-экономических проблем следует конструктивно пересмотреть базовые основы аграрной политики. Такой пересмотр целесообразно провести на научной основе теории профессора А.В. Чаянова о некапиталистических экономических системах [7]: ввести ценовой паритет; льготные тарифы; прямые бюджетные субсидии производителям сельхозпродукции; прямые бюджетные субсидии на формирование современных условий жизнедеятельности; сократив до минимума объем государственной поддержки рыночных механизмов финансирования села (субсидии банковских кредитов, ипотека и т.п.); ограничения на концентрацию сельхозземель у одного физического лица; введение мора- тория на куплю-продажу сельхозземель; приоритет долгосрочной аренды; запрет на внесение сельхозземель в уставной капитал.

Последние четыре предложения обусловлены тем, что стремительное обезземеливание основной массы работников сельского хозяйства – владельцев земельных долей приводит к повышению уровня социально-политической напряженности в обществе. Следует помнить, что все политические потрясения в нашей стране начинались как борьба за справедливое решение вопроса в деревне.

Земельный вопрос сегодня определяет и геополитическую устойчивость России. Обладая 10% мировой пашни и производя лишь 1,34% сельскохозяйственной продукции, наша страна подвергает себя риску давления со стороны ведущих экономик мира к допуску иностранного капитала и менеджмента к управлению национальными земельными ресурсами. Низкий уровень производства, наличие значительных площадей сельскохозяйственных земель, выведенных из хозяйственного оборота, служит и факторами роста экспансии стран «южного подбрюшья России» – Пакистана, Индии и Китая. Связано это с тем, что наша страна сегодня является единственной, располагающей сельхозугодьями, которые не включены в экономическую деятельность, тогда как в Индии средний размер земельного участка составляет менее 1,6 га, в Бангладеш – 0,72 га, в Китае – 0,2 га. Урбанизация и значительные темпы роста населения в этих странах приводят к снижению уровня землеобеспечения, среднегодовые темпы которого составляют 0,3– 0,5%. Это приводит к росту социальной напряженности на селе вплоть до крестьянских бунтов. Уже сейчас в Китае проходят «земельные восстания». В 2005 г., например, их произошло на 6% больше, чем в 2004 г. Текущая статистика свидетельствует о сохранении напряженности в китайской деревне [8].

Заброшенные земли создают и внутреннюю проблему.

Для сохранения социального контроля над сельскохозяйственными терри- ториями, введения в хозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий необходимо незамедлительно решать демографическую проблему, разработать и запустить программу привлечения на село миллионов людей, в том числе соотечественников из-за рубежа. Для этого государство должно строить или полностью финансировать строительство благоустроенного жилья (с последующей передачей его в собственность людей, проживших и отработавших в сельском хозяйстве 15–20 лет) и создавать современную социальную инфраструктуру.

Как свидетельствуют результаты научных исследований институтов Рос-сельхозакадемии (ВНИИЭиН, ВИАПИ им. А.А. Никонова), российские регионы, имеющие наиболее благоприятные социальные условия на селе, развивают и интенсивное сельскохозяйственное производство. Доля таких регионов в общей численности субъектов Российской Федерации в той или иной степени имеющих сель-хозпроизводство составляет 42,9%. Из общего числа российских регионов, расположенных в Южном федеральном округе, в состав вышеназванных субъектов Российской Федерации входят только пять территорий – Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края. Как правило, в таких регионах высок и уровень продовольственного обеспечения населения.

Оценивая состояние развития сельских территорий, следует отметить то, что наиболее остро складывается ситуация с развитием таких социальных сфер, как медицинское обслуживание, дошкольное и школьное образование, культурно-бытовое обслуживание, дорожно-транспортный комплекс. Основных причин такого положения тут две: политика оптимизации больничных коек и мест в дошкольных и школьных учреждениях; низкий уровень доходов сельского населения. Их устранение возможно в рамках предлагаемой выше корректировки аграрной политики, придания развитию сельского хозяйства экономического и социального приоритета.

Серьезное, если не большее давление на развитие сельского хозяйства оказывают и внешние факторы.

Начиная с 2002 г. и на протяжении всех последних лет цены на сельскохозяй- ственное сырье и продовольственные товары выросли (табл. 4). В целом за 2006–2008 гг. рост мировых продовольственных цен составил 86%.

Таблица 4

Мировые цены на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в 2002–2007 гг. и первой половине 2008 г. (изменения в процентах к предыдущему году)*

|

Товарные группы |

2002-2007 годы 1 |

2006 год |

2007 год |

2008 год (первая половина) 2 |

|

Продовольственные товары Семена масличных культур |

62 |

24 |

13 |

84 |

|

и растительные масла |

109 |

7 |

78 |

124 |

|

Тропические напитки |

59 |

8 |

14 |

35 |

|

Сельскохозяйственное сырье |

76 |

20 |

17 |

44 |

* Источник: данные ЮНКТАД [9].

Примечание: В текущих ценах в долларах США

-

1. Изменения в процентах в период 2002–2007 гг.

-

2. Изменения в процентах в период между 2007 г. и первыми шестью месяцами 2008 г.

К числу основных факторов, обусловивших динамику цен в сельскохозяйственном секторе мирового сырьевого рынка, относят ограничение предложения, рост мирового спроса, увеличение цен на топливо и удобрения, ограничение экспорта, снижение курса доллара США по отношению к другим основным валютам.

Как мне представляется, на мировые продовольственные цены существенное влияние оказали спекулятивные операции. К такому выводу подталкивают результаты проведенного исследования.

Ипотечный кризис в США в 2006 г. привел к тому, что только держатели деривативов Sulprime ARM потеряли минимум 75,1 млрд дол. В 2007 г. только в странах ЕС дополнительные расходы населения на потребленное продовольствие из-за роста цен составили 86,9 млрд дол. США. Учитывая долю импорта в потреблении продовольствия, мы можем говорить о том, что агфляция имеет нероссийские причины.

На развитии сельского хозяйства сказывается и масштаб проникновения на российский рынок агропродовольствия иностранных компаний. Доля зарубежных зер-нотрейдеров сегодня, например, в российском зерновом экспорте составляет 49,2–

-

55,9%. По итогам 2008 г. Россия экспортировала 23 млн т зерна, став третьей в числе стран-экспортеров зерна. С объемом экспорта зерна в 6,1 млн т шестое место занял в 2008 г. Казахстан. Если предположить, что в рамках Таможенного союза наши страны объединят свой экспортный зерновой потенциал, то можно говорить об участии России в управлении мировым зерновым рынком, а не следовании в фарватере торговой политики Министерства сельского хозяйства США. Однако интеграционные процессы на постсоветском пространстве встречают мощные барьеры. Таким образом, оценивая состояние российского национального и регионального агропро-довольственных рынков, следует сказать, что они находятся в неустойчивом состоянии, так как испытывают ценовое (рынки зерна, маслосемян подсолнечника, растительного масла) и товарное (мясо и мясопродукты, молоко) давление мировых лидеров в производстве аграрной продукции. Возможны три группы мер, обеспечивающих повышение устойчивости национального агропродовольственного рынка и его региональных сегментов:

– меры максимально возможной государственной поддержки сельского хозяй-

- ства, которые могут быть введены в действие в рамках корректировки аграрной политики;

– меры внешнеторгового протекционизма (квоты, таможенные тарифы, экспортные субсидии, антидемпинговые расследования, международный арбитраж и т.п.);

– переход к управлению национальным аграрным рынком путем создания государственных, государственно-частных (сельхозтоваропроизводители) компаний мотивацией деятельности зернотрейдеров и других операторов национального аграрного рынка, следующих в фарватере торговой политики ведущих мировых производителей агропродовольствия. Вторым эффективным направлением управления национальным, возможно, и отдельными сегментами мирового аграрного рынка, будет являться координация внешнеторговой деятельности стран – участников Тамо-

- женного союза (Казахстан – зерновой рынок, Белоруссия – молоко, сахар и т.д.).

Текущий финансово-экономический кризис показывает, что возвращение России в клуб мировых военно-политических держав лежит через технологическую модернизацию экономики страны, в том числе и достойных условий жизни ее населения, через взаимовыгодную (не только экономически, но геополитически) интеграцию государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, через возрождение и государственную поддержку социо-культурных и нравственных традиций исторической России. Для достижения вышеназванных задач потребуется корректное уточнение, изменение и дополнение мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства, что и предусматривается федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».