Сельское хозяйство в условиях санкций и кризиса

Автор: Шагайда Н.И.

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Рубрика: Реальный сектор. Внутренние рынки. Социальная ситуация

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

К моменту введения Россией антисанкций в стране сложились тенденции улучшения показателей продовольственной независимости по большинству основных сельскохозяйственных продуктов. Ограничение ввоза продукции из ряда стран в рамках антисанкций не создало условий для замены импортных продуктов российскими, поскольку производство большинства из них не удовлетворяло внутренние потребности ни по объемам производства, ни по цене. Снижение курса рубля привело к тому, что цена на большинство основных российских сельхозпродуктов стала ниже мировой. В наибольшем выигрыше – производство зерна, поскольку этот товар востребован на мировом рынке. Однако инерционный механизм государственного регулирования цен на зерно не позволил своевременно наполнить интервенционный фонд, в результате правительство, опасаясь роста внутренних цен, стремится ограничить экспорт зерна за счет административных мер и введения экспортных пошлин. В результате зерновой сектор не сможет реализовать представившийся шанс и следовательно – провести перевооружение отрасли.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176299

IDR: 170176299

Текст научной статьи Сельское хозяйство в условиях санкций и кризиса

Введенный Россией 7 августа 2014 г. запрет на ввоз отдельных видов продовольствия сроком на 1 год из ряда стран – Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия1 – затронул широкий круг продовольственных товаров общей стоимостью 8,4 млрд долл.2, если ориентироваться на объемы импорта 2013 г. (примерно 20% всего импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия).

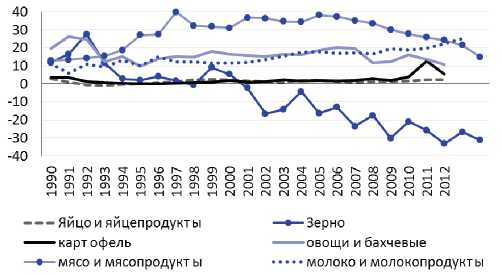

К моменту ввода ограничений общий уровень продовольственной зависимости, измеренный как отношение сальдо импорта-экспорта к расходам населения на продовольствие, снизился и стал достаточно устойчивым показателем: его значение колеблется с 2000 г. в интервале 14–11% ( рис. 1 ). Переход показателя по зерну в отрицательную зону означает, что Россия не только удовлетворяет свои внутренние потребности, но и экспортирует зерно, достаточное для обеспечения 50 млн человек.

При этом запрет на ввоз создал только частичные стимулы к импортозамещению. Так, импорт продовольствия последовательно сокращался с августа по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. ( табл. 1 ). Поставки из стран Таможенного Союза в 2014 г. превышали уровень 2013 г. на 13–45% и достигли максимума в сентябре (+45%), однако в октябре резко обвалились до 91% от уровня 2013 г.

Таблица 1

ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (ТНВЭД 1-21) ОТНОСИ-

ТЕЛЬНО АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА 2013 Г.

|

Месяц |

■4 о ГЧ |

гч ■4 о ГЧ |

m ■4 о ГЧ |

о ГЧ |

m ■4 о ГЧ |

о ■4 о ГЧ |

о ГЧ |

00 ■4 о гч |

СП о гч |

о о гч |

|

Импорт продовольствия, % |

m LH о |

m o' о |

cn ^r о |

о гч" cn |

m о |

из О |

m гч о |

о_ |

гч СП 00 |

CN оо |

Источник: Росстат.

Таблица 2 КОЭФФИЦИЕНТЫ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2010–2012 ГГ.

|

Продукты |

Коэффициент |

Продукты |

Коэффициент |

|

Пшеница |

0,9 |

Говядина |

1,3 |

|

Кукуруза |

0,6 ■ |

Свинина |

2,0 ■ |

|

Ячмень |

0,8 |

Мясо птицы |

1,2 |

|

Подсолнечник |

1,0 ■ |

Яйцо |

1,0 ■ |

|

Картофель |

1,0 |

Молоко |

1,2 |

Источник: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation, 2013: OECD Countries AHD Emerging Economies, OESD Publishing.

Это снижение могло бы заместиться продукцией собственного производства по мере его наращивания. Однако цена российской продукции часто выше, чем на мировом рынке. Об этом свидетельствовали коэффициенты номинальной защиты производителей, которые традиционно рассчитывает ОЭСР1 ( табл. 2 ). Так, только по зерну, картофелю, подсолнечнику и яйцу цена внутри страны бы-

Рис. 1. Сальдо импорта-экспорта к потреблению (личному, производственному), % ла ниже или не выше цены основных импортеров. Поэтому импортные продукты были востребованы. Резкое снижение импорта в октябре еще не свидетельствует о меньшем потреблении (тем более, росте собственного производства), так как в эти месяцы оставались запасы продовольствия, а смена импортеров не произошла.

Почти вся продукция российского производства подорожала за период с августа по декабрь 2014 г. Исключение составили овощи открытого грунта и растительное масло ( табл. 3 ).

Положительным моментом стало то, что к декабрю увеличилась доля цены сельхозпроизводителей в розничной цене. Кроме того, темпы роста цен на сельхозпродукцию пока превышают темпы роста цен на ресурсы.

Оценка потенциала увеличения импорта из Белоруссии продуктов (например, молочных) показала его ограниченность. В результате увеличился реэкспорт продовольствия через Белоруссию. Данные об импорте Белоруссии подтверждают это. Российская сторона пошла на обострение отношений с Белоруссией и начала проверки транзитных грузов. Белоруссия в ответ стала восстанавливать таможенный контроль на границе с Россией.

Проблемы рынка зерна

Резкое обесценивание рубля создало дополнительные стимулы для расширения экспорта зерна. В связи с тем, что закупки в интервенционный фонд начались поздно (в сентябре), цены закупки уже не были привлекательны, и сельхозпроизводители зерно туда не продавали. В результате низкого наполнения интервенционного фонда и ожидания роста внутренних цен сформировалось представление о необходимости ограничения экспорта зерна. Однако по состоянию на 14 января 2015 г. экспорт из России составил всего 21571 тыс. т (оперативные данные ФТС России), т.е. находится на уровне 2009 или 2012 г., в которых было собрано существенно

Таблица 3

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ВСЕХ СТАДИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ, 1 ДЕКАБРЯ/1 АВГУСТА, %

|

Виды сельхозпродукции |

Цена с фермы |

Виды продовольствия |

Цена завода |

Потребительская цена |

|

КРС средней упитанности |

108,9 |

Говядина II категории |

107,0 |

106,6 |

|

Свиньи II категории |

107,6 ■ |

Свинина II категории |

102,5 ■ |

108,1 |

|

Куры |

113,6 |

Мясо кур I категории |

109,2 |

113,3 |

|

Молоко коровье |

110,9 |

Молоко коровье разливное |

101,9 ■ |

103,8 |

|

Яйцо куриное |

117,1 |

Яйцо куриное |

118,8 |

114,1 |

|

Пшеница продовольственная мягкая 3 класса |

116,0 |

Мука пшеничная высшего сорта |

101,6 |

104,7 |

|

Подсолнечник на зерно |

123,9 |

Масло подсолнечное разливное |

106,2 |

99,9 |

|

Картофель продовольственный |

85,6 |

Картофель продовольственный |

79,8 |

|

|

Морковь столовая |

78,1 |

Морковь столовая |

89,60 |

|

|

Капуста белокочанная |

91,6 ■ |

Капуста белокочанная ■ |

■ 91,74 |

|

|

Лук репчатый |

86,8 |

Лук репчатый |

87,85 |

|

|

Помидоры тепличные |

144,7 ■ |

Помидоры тепличные ■ |

■ 142,55 |

|

|

Огурцы тепличные |

196,5 |

Огурцы тепличные |

168,62 |

Источник: Минсельхоз.

меньше зерна, чем в 2014 г. Во-вторых, запасы зерна на конец года составили около 74 млн т, т.е. превысили уровень запасов любого из годов последнего десятилетия.

Таким образом, недостатка в зерне для обеспечения потребности в продовольствии и кормах не ожидается. Ограничение направлено не на сокращение вывоза, а на сдерживание внутренних цен. Но такой механизм влияния на цены не выглядит до конца проработанным, а последствия его применения ясными. Сельхозпроизводители будут держать зерно, не продавая его внутри страны в ожидании лучшей цены. Государство увеличило минимальные закупочные цены с 6,7 до 10,1 тыс. руб./т. Однако закупка в интервенционный фонд идет по-прежнему крайне вяло. Вместе с тем уже сложившиеся внутренние цены все равно приведут к росту цен на хлеб и корма.

Введение экспортных пошлин на пшеницу с 1 февраля (15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро/т) все равно оставило экспортную цену более выгодной по сравнению с внутренней. Для сокращения экспорта зерна был реализован целый пакет административных мер силами Россельхознадзора, ГБДД, РЖД и должностных лиц, призывающих сократить экспорт. Усилия государства по сокращению экспорта привели к снижению активности экспортеров и остановили рост внутренней цены.

Вместо использования административных методов «в ручном режиме» было бы полезнее совершенствовать механизм регулирования рынка зерна на законодательном уровне, определив, в том числе условия введения экспортных пошлин и их размер. Кроме того, для экстренного решения проблемы наполнения интервенционного фонда было бы целесообразно выделить 6 млрд. руб.1 и закупить зерно по привлекательным для сельхозпроизводителей ценам внутри страны. Это поддержало бы производителей зерна, создало резерв регулирования цены весной, снизило поток зерна за рубеж.

Следует отметить, что доходы от дополнительного экспорта зерна позволили бы провести модернизационные мероприятия в отрасли. Однако государство предпочло отказаться от этих инвестиций. В результате, сельхозпроизводители будут просить государственные субсидии на модернизацию у государства, вместо того, чтобы использовать свои доходы.

Меры государственной поддержки и регулирования отрасли в условиях кризиса

В декабре правительством РФ были внесены изменения в Госпрограмму поддержки отрасли (Постановление от 19.12.2014 г. № 1421). Положительно можно охарактеризовать направления поддержки, связанные с развитием семеноводства, селекционных центров, инфраструктуры сельского хозяйства. Однако в условиях кризиса вряд ли целесообразно делать упор на техническую модернизацию крупных производителей: государственное субсидирование не гарантировано, банковские ставки по кредитам будут расти, а платежеспособный спрос – падать. В таких условиях было бы целесообразно отказаться от субсидирования новых кредитов, усилить поддержку малых форм хозяй- ствования, поскольку они демонстрируют большую устойчивость и гибкость в кризисных условиях, опираются пусть не на самые современные, но доступные технологии.

Опасение вызывает одобрение Минсельхозом в конце 2014 г. пакета кредитов (8,5 тыс. кредитных договоров), подлежащих субсидированию на срок до 15 лет. Общая сумма кредитов составила около 350 млн руб. Эти обязательства выходят за рамки принятого бюджета и не могут быть гарантированы на столь длинный срок. Кроме того, реальная сумма бюджетных обязательств Федерации и ее субъектов Минсельхозом не рассчитана и не зафиксирована.

В правительстве допускают, что могут перейти к регулированию цен на продукты питания. Если в течение 30 дней цены на социально значимые продукты вырастут на 30% и более, то правительство может административно ограничить на 90 дней дальнейший рост цен. Для этого устанавливаются предельные цены на социально значимые продукты. Однако опыт попыток регулирования цен в России, СССР, а также опыт Белоруссии по удержанию уровня цен показали полную бесперспективность и долговременные негативные последствия таких действий, выражающиеся в разбалансировке рынка и возникновении дефицита продуктов.