Сельское расселение как основа устойчивого развития Волгоградской области

Автор: Аляев Владимир Алексеевич, Аляев Михаил Владимирович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: География Волгоградской области

Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается место сельского расселения в хозяйственной структуре региона. На основании архивных данных используются статистические показатели об изменении численности сельского населения в 1929–1935, 1944–1945, 1959–2005 гг. Доказывается депрессивное состояние демографических показателей на сельских территориях Волгоградской области на рубеже ХХ–XXI вв.

Волгоградская (сталинградская) область, структура хозяйства, сельское расселения, численность населения, демографические процессы, сельские населенные пункты

Короткий адрес: https://sciup.org/14821913

IDR: 14821913

Текст научной статьи Сельское расселение как основа устойчивого развития Волгоградской области

Сельское расселение представлено сетью населенных пунктов. Это места сосредоточения сельского населения, которое занято преимущественно трудом по возделыванию растений и выращиванию животных, представляющим собой основу для развертывания всех технологических процессов в производстве и оказания услуг в непроизводственной сфере. Сельский труд направлен на улучшение усвоения солнечной энергии растениями. Они преобразуют ее в органические вещества, которые обеспечивают биологическое существование живых организмов. Сельскохозяйственный труд является основой жизнеобеспечения людей. В историческом плане он первичен по отношению к другим видам хозяйственной деятельности человека. Кроме того, он характеризуется территориальной избирательностью. С одной стороны, территория должна получать достаточное количество солнечной энергии и влаги для развития растений, с другой – почва (субстрат размещения) должна обладать необходимым набором питательных веществ, позволяющих растениям синтезировать органические вещества.

Отличительной чертой сельскохозяйственного труда является чрезвычайное разнообразие осуществляемых технологических операций. Сельский труженик должен обладать знаниями об особенностях агроклиматических условий, экологических требований растений, разведения и содержания домашний животных, эксплуатации сельскохозяйственной техники. Сельский труд характеризуется сезонностью, т.к. развитие растений происходит только в определенный период, когда среднесуточная температура превышает +100 С. При этом сельский труд требует максимального напряжения физических и психических сил, поскольку все работы необходимо проводить в определенные сроки. В то же время сельский труд связан с непрерывным технологическим процессом в животноводстве. При уходе за животными необходимо соблюдать режим кормления, уборки помещений. В силу изложенных основных причин сельский труд требует постоянного приложения живого труда (физических усилий) населения.

Первоначально затраты живого труда населения во многом лимитировали развитие сельскохозяйственного производства. О потенциале живого труда населения можно судить по плотности проживания в чел./км2. Отечественный географ В. П. Семенов-Тянь-Шаньский доказал влияние плотности населения на формы хозяйствования [11, с. 67].

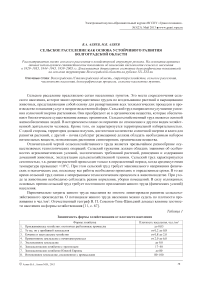

Таблица 1

Зависимость формы хозяйствования от плотности населения

|

Формы хозяйства |

Плотность населения, чел./км2 |

|

1. Присваивающее хозяйство: охотничьи рыболовные промыслы |

до 0,05 |

|

2. То же, но с прибавкой земледелия |

от 0,2 до 0,8 |

|

3. Кочевое и пастушеское хозяйство |

от 0,8 до 2,0 |

|

4. Примитивное земледелие с начатками ремесел |

от 2,0 до 6,0 |

|

5. Экстенсивное земледелие |

до 9,0 |

|

6. Земледельческое хозяйство с трехпольем |

17–40 |

|

7. Земледельческое хозяйство Южной Европы |

до 80 |

|

8. Интенсивное земледелие, соединенное с промыслами |

80–100 |

В нашем регионе (территория современной Волгоградской области) конца ХIХ – начала ХХ в. плотность населения, по нашим расчетам, составляла 15 чел./кв. версту (см. табл. 2 [9, с. 1; 10]).

Таблица 2

Численность населения и плотность проживания конца ХIХ – начала ХХ в. на территории современной Волгоградской области

|

Наименование административного образования |

Численность населения, чел. |

Территория, кв. верст |

Плотность населения, чел./кв. версту |

|

Хоперский округ |

251498 |

15861 |

15,86 |

|

Усть-Медведицкий округ |

246830 |

18082 |

13,65 |

|

Второй Донской округ |

239055 |

23219 |

10,30 |

|

Камышинский уезд |

307493 |

10911 |

28,18 |

|

Царицынский уезд |

161472 |

6795 |

23,76 |

|

Царевский уезд |

198022 |

18964 |

10,44 |

|

Общая численность населения в административных образованиях |

1404370 |

||

|

Общая территория административных образований |

93832 |

||

|

Средняя плотность населения |

14,96 |

Следовательно, заселенность территории позволяла осуществлять экстенсивное земледелие и земледельческое хозяйство с трехпольем. Для ведения таких форм хозяйства необходима была достаточно высокая плотность охвата территории сельскими поселениями. По данным переписи населения 1926 г., на территории региона насчитывалось 3178 населенных пунктов [8. Оп. 42. Д. 129. Л. 9]. По нашим расчетам, на один населенный пункт приходилось 31,62 км2 территории, или 3162 га. Это значит, что радиус доступности сельхозугодий составлял 5–7 км, или 1,5 часа в одном направлении. Заметим, что дальноземелье к началу ХХ в. в регионе существовало. В частности, архивные данные по землепользованию и землеустройству с. Песковки (на территории Жирновского района) указывают на то, что предельная удаленность наделов составляла 18 км [4].

Большая часть территории (правобережье Волги) имеет холмистый рельеф с колебаниями высот от 40 до 200 м, а в крайних случаях – до 320–350 м. Такой рельеф обусловил широкое распространение в правобережной части сети долин небольших рек, балок. В этих понижениях рельефа и возникали, как правило, сельские поселения. В заволжской части региона рельеф ровный, поэтому населенные пункты тяготели к дорогам, небольшим понижениям в рельефе (лиманам).

Анализ топографической карты Волгоградской области показывает, что в правобережной части села имеют одно-, двухстороннюю, звездчатую планировочные структуры. Планировочная структура сел в прошлом оказывала большое влияние на благосостояние жителей. Наибольшие преимущества получали жители, имевшие земельные наделы прилегающие к побережьям рек, других водоемов. На них возделывались овощные культуры. Как правило, такие земельные участки были закреплены за хозяевами в рамках крестьянских общин. Строго контролировалось использование сенокосных угодий, располагавшихся в низинах. Таким образом, в засушливых условиях нашего региона речная и балочная сеть служила основой для формирования территориальной структуры земледелия. Территории водораздельных пространств, которые ежегодно распахивались, распределялись между хозяевами на сходах общин. Существовала тесная связь между планировочной структурой сел и структурой землепользования. Она позволяла в полной мере использовать естественную биологическую продуктивность земель.

Большое влияние на уровень жизни сельских жителей оказывали микрогеографические особенности территорий, где размещались села. В частности, лучшими были супесчаные почвы, которые хорошо пропускают поверхностные осадки. Если же на территории села преобладали глинистые почвы, без достаточного стока, это приводило к образованию долго высыхающих луж. А при высыхании глинистые почвы образуют тончайшую пыль, что тоже несет неудобства жителям. В условиях нашего региона на размещение сел влияло наличие источника проточной питьевой воды, Она использовалась населением для собственного потребления, полива растений, для выращивания животных. Проблемы с чистой питьевой водой могли приводить к переселению поселений. Обобщая, отметим, что размещение каждого села представляло очень сложную задачу, которая решалась в течение долгого времени.

В заволжской части региона, имеющей ровный рельеф, планировочная структура сел имела округлую форму. Села были крупнее по размерам.

Рациональное приспособление сельского населения к микрогеографическим особенностям позволило сельскому населению формировать уклад жизни, ориентированный на самообеспечение и саморазвитие. В частности, в с. Гречихино нынешнего Жирновского района в начале ХХ в. имущества было на 3,659 млн руб. при 949 работающих и 1648 неработающих. У Г. Шесслера, семья которого состояла из 6 работающих и 13 неспособных к труду, было 6 лошадей, 6 коров, 8 свиней, 1 молотилка, 1 сепаратор, 3 фуры, 1 полуфаэтон, 4 телеги, 5 саней, 6 комплектов конской сбруи, 12 тыс. руб. в ценных бумагах. У самого бедного в селе – Х. Дерра – при 1 работающем и 2 неработающих в семье в хозяйстве была 1 корова. Экономической состоятельности села способствовало наличие водяной мельницы на р. Медведице. Это было одно из немногих сел с каменной церковью [7]. Можно отметить, что зажиточность семей была связана с числом работающих, т.к. подавляющая часть технологических процессов в хозяйстве выполнялась за счет живого ручного труда.

В целом к началу ХХ в. в регионе сложилось равномерно-рассредоточенное сельское расселение. При этом радиусы транспортной доступности соседних поселений не превышали 10 км. В сельской местности региона проживало 85% от всего населения. Села были основой жизнедеятельности для подавляющей части населения, в них сосредоточился значительный потенциал живого труда. Именно он в дальнейшем служил основой при определении места сельского расселения в обеспечении преимущественного развития промышленности в стране и регионе.

После 1917 г. в стране начались коренные социально-экономические преобразования. Они оказали большое влияние на численность и особенности воспроизводства населения.

В конце 1920-х гг. в стране был взят курс на индустриализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства. При этом индустриализация являлась приоритетной государственной задачей. Централизация управления хозяйством позволила осуществить накопление финансовых ресурсов и начать бурное промышленное строительство. Сталинград занимал важное место в индустриализации юго-востока европейской части страны. В начале 30-х гг. ХХ в. в городе были построены крупная тепловая электростанция, завод специальной химии. В три раза была увеличена после реконструкции мощность металлургического завода специальных сталей «Красный Октябрь», а также был построен крупнейший в стране тракторный завод. Промышленные стройки требовали большого количества трудовых ресурсов. Они формировались за счет миграций сельского населения региона. Архивные данные свидетельствуют о том, что в сельском хозяйстве осуществлялась коренная социалистическая реконструкция. В основах пятилетнего плана (1929–1934 гг.) были представлены расчеты по общему запасу труда и его использованию. Использование труда в сельском хозяйстве региона составило 34%. При этом в летний период оно составляло 42,5%, а в зимний – 22,7%. Нормы затрат труда в сельском хозяйстве были взяты из работ экономиста Уоррена по механизированным фермам США в 1920 г. Исходя из расчетов, делали вывод об аграрном перенаселении региона и планировали переселение в города региона 20% сельских жителей [5].

Важной, но мало исследованной частью демографической истории сельского расселения региона остаются 1929–1935 гг. Численность населения в регионе с 1929 г. по 1935 г. снизилась на 364,1 тыс. чел., или на 27,1%. Объяснение столь резкому снижению населения можно увидеть в динамике процессов рождаемости и смертности. Статистические данные о них представлены в табл. 3 [8. Л. 67].

Таблица 3

Изменения в рождаемости и смертности населения Сталинградского края за 1930–1934 гг.

|

Рождаемость, чел./1000 жителей |

Смертность, чел./1000 жителей |

||||||||

|

1930 г. |

1931 г. |

1932 г. |

1933 г. |

1934 г. |

1930 г.. |

1931 г. |

1932 г. |

1933 г. |

1934 г. |

|

40,4 |

34,3 |

26,3 |

21,1 |

22,6 |

17,9 |

15,1 |

15,1 |

31,7 |

17,2 |

Анализ данных таблицы показывает, что за этот период произошло снижение коэффициента рождаемости на 47,8 % (1933 г.). Абсолютное число рождений снизилось на 40255 чел. Одновременно произошло увеличение смертности на 77,1% (1933 г.) За четыре года показатель естественного прироста 22,5 чел./1000 жителей изменился на показатель естественной убыли населения – 10,6. Можно предположить, что резкое снижение рождаемости произошло по социально-экономическим причинам. Для анализа динамики смертности населения необходимо использовать статистические данные по причинам смертности в г. Сталинграде. Они представлены в табл. 4 [8. Л. 76].

Таблица 4

Причины смертности населения г. Сталинграда

|

Причины смертей |

Смертность (в чел./1000 чел.) |

||||

|

1930 г. |

1931 г. |

1932 г. |

1933 г. |

1934 г. |

|

|

Брюшной тиф |

1,39 |

1,37 |

1,69 |

0,56 |

0,35 |

|

Сыпной тиф |

– |

0,11 |

0,12 |

0,81 |

– |

|

Горячка |

– |

– |

– |

0,01 |

– |

|

Корь |

1,07 |

1,04 |

1,51 |

1,27 |

0,89 |

|

Скарлатина |

0,85 |

0,76 |

0,06 |

0,13 |

0,09 |

|

Дифтерия |

0,18 |

0,30 |

0,57 |

0,53 |

0,22 |

|

Туберкулез дыхательных органов |

1,88 |

1,80 |

2,23 |

2,91 |

1,91 |

|

Болезни сердца |

1,50 |

1,53 |

3,61 |

7,72 |

1,98 |

|

Энтерит, колит |

5,41 |

6,57 |

10,66 |

10,98 |

4,85 |

|

Убийства и самоубийства |

0,29 |

0,14 |

0,21 |

0,34 |

0,36 |

Как видно из данных таблицы, наблюдалось явное доминирование смертности из-за острозаразных заболеваний. Особо необходимо подчеркнуть высокую смертность из-за энтерита и колита. Это воспалительные заболевания кишечника, вызванные попаданием в него высокотоксичных бактерий. Известно, что катар кишок возникает, как правило, вследствие пищевых отравлений недоброкачественными продуктами, особенно мясными и рыбными продуктами. Развивающаяся при отравлении интоксикация организма являлась причиной смерти, особенно у детей и пожилого населения. Изложенные данные позволяют предположить, что в данный период существовали проблемы в обеспечении населения продуктами питания.

Следует отметить, что снижение численности населения по районам и городам региона происходило неравномерно. Данные о снижении численности населения по районам региона представлены в табл. 5 [8].

Таблица 5

|

№ п/п |

Наименование районов |

Численность населения на 01.01.1929 г., тыс. чел. |

Численность населения на 01.01.1935 г., тыс.чел. |

1935 г., % к 1929 г. |

|

1. |

Алексеевский |

27,9 |

19,9 |

71,3 |

|

2. |

Балыклейский |

26,8 |

16,8 |

62,7 |

|

3. |

Березовский |

18,4 |

12,1 |

65,8 |

|

4. |

Бударинский |

23,9 |

20,9 |

87,4 |

|

5. |

Быковский |

15,5 |

10,4 |

67,1 |

|

6. |

Верхне-Курмоярский |

23,4 |

13,0 |

55,5 |

|

7. |

Ворошиловский |

30,5 |

22,2 |

72,7 |

|

8. |

Вязовский |

23,5 |

22,8 |

97,0 |

|

9. |

Даниловский |

29,7 |

17,4 |

58,6 |

|

10. |

Добринский |

31,4 |

23,0 |

73,2 |

|

11. |

Дубовский |

21,7 |

13,7 |

63,1 |

|

12. |

Еланский |

50,8 |

37,1 |

73,0 |

|

13. |

Ждановский |

18,5 |

12,7 |

68,6 |

|

14. |

Иловлинский |

18,9 |

16,1 |

85,2 |

|

15. |

Кагановичский |

20,5 |

15,4 |

75,1 |

|

16. |

Кайсацкий |

8,1 |

6,6 |

81,5 |

|

17. |

Калачевский |

27,7 |

27,7 |

100,0 |

|

18. |

Камышинский |

36,2 |

22,9 |

63,2 |

|

19. |

Киквидзенский |

22,9 |

18,1 |

79,0 |

|

20. |

Клетский |

24,6 |

17,8 |

72,3 |

|

21. |

Комсомольский |

20,9 |

13,7 |

65,5 |

|

22. |

Котельниковский |

7,7 |

6,1 |

79,2 |

|

23. |

Кругловский |

21,2 |

18,5 |

87,3 |

|

24. |

Кумылженский |

20,6 |

16,5 |

80,1 |

|

25. |

Лемешкинский |

29,2 |

21,1 |

72,3 |

|

26. |

Ленинский |

36,6 |

19,5 |

53,3 |

|

27. |

Логовский |

13,4 |

9,4 |

70,1 |

|

28. |

Мачушанский |

22,3 |

16,8 |

75,3 |

|

29. |

Михайловский |

21,6 |

18,1 |

83,4 |

|

30. |

Молотовский |

31,2 |

16,6 |

52,2 |

|

32. |

Неткачевский |

33,7 |

14,4 |

42,7 |

|

33. |

Нехаевский |

31,1 |

25,4 |

81,7 |

|

34. |

Нижне-Чирский |

33,8 |

19,7 |

58,3 |

|

35. |

Николаевский |

48,3 |

28,6 |

59,2 |

|

36. |

Новоаннинский |

32,5 |

30,0 |

92,3 |

|

37. |

Новониколаевский |

31,1 |

29,0 |

93,2 |

|

38. |

Ольховский |

25,7 |

21,4 |

83,7 |

|

39. |

Перелазовский |

15,0 |

11,5 |

76,6 |

|

40. |

Подтелковский |

19,3 |

16,6 |

86,0 |

|

41. |

Пролейский |

33,8 |

18,7 |

55,3 |

|

42. |

Раковский |

20,6 |

15,6 |

75,7 |

|

43. |

Руднянский |

43,8 |

31,5 |

71,9 |

|

44. |

Серафимовичский |

16,9 |

13,2 |

78,1 |

|

45. |

Сиротинский |

14,1 |

9,0 |

63,8 |

|

46. |

Солодчинский |

17,2 |

11,0 |

63,9 |

|

47. |

Средне-Ахтубинский |

37,8 |

27,1 |

71,7 |

|

48. |

Сталинградский |

60,6 |

63,1 |

104,1 |

|

49. |

Тормосиновский |

13,8 |

6,9 |

50,0 |

|

50. |

Урюпинский |

20,0 |

12,9 |

64,5 |

|

51. |

Фроловский |

14,4 |

11,7 |

80,7 |

|

52. |

Хоперский |

26,4 |

20,1 |

76,1 |

|

53. |

Черноярский |

41,2 |

29,9 |

72,6 |

|

54. |

Чернышковский |

13,9 |

8,0 |

57,5 |

|

Итого по области |

1346,0 |

981,9 |

72,9 |

Анализ данных таблицы позволяет на общем фоне снижения численности сельского населения выделить несколько ареалов, где оно происходило наиболее высокими темпами. Самый значительный ареал охватывал Дубовский, Даниловский, Камышинский, Неткачевский, Молотовский районы. Второй ареал приходился на территорию Заволжья, третий ареал охватывал южные районы региона – Верх-не-Курмоярский, Чернышковский. В то же время в городах региона наблюдался рост численности населения. Особенно быстро он протекал в г. Сталинграде (на фоне естественной убыли населения в 26,3 чел. / 1000 жит. в 1933 г.).

Обобщая рассмотрение некоторых периодов в развитии сельского населения региона, отметим, что в начале XX в. негативные моменты демографического развития проистекали из высокой скученности проживания населения. В 1917–1922 гг. проблемы возникали из-за неблагоприятного сочетания социально- экономических преобразований и трудностей в обеспечении продовольствием, в свою очередь обусловленных сильной засушливостью территорий. В 1929–1934 гг. неблагоприятные демографические процессы возникали из-за социально- экономических преобразований, усугубленных в 1933 г. засухой в некоторых районах региона.

Массовая миграция населения приводила к невиданному росту г. Сталинграда. С 1929 г. по 1933 г. численность населения в нем увеличилась на 264 тыс. чел., в том числе только в 1931 г. – на 131 тыс. чел. [15, с. 338]. При этом основными районами выбытия мигрантов, приехавших в город, были сельские районы Сталинградской области (70,6%) и Республика немцев Поволжья (29%) [8. Оп. 5. Д. 118. Л. 2].

Очень большое влияние на сельское население оказали Великая Отечественная война и Сталинградская битва. За годы войны изменилась половозрастная структура сельского населения. В частности, дети в возрасте до 14 лет составляли 273, 7 тыс. чел., или 33,3%, трудоспособное население (мужчины в возрасте 14–60 лет и женщины 14–55 лет) – 437,9 тыс. чел., или 53,2%. Из них мужчин 124,0 тыс. чел., или 28,8%, женщин – 313,9 тыс. чел., или 71,7%. Мужчин и женщин старше трудоспособного возраста было 111,4 тыс. чел., или 13,5%. Численность сельского населения Сталинградской области на 1 января 1945 г. составляла 823,0 тыс. чел. [6].

Таким образом, с 1929 г. по 1945 г. численность сельского населения рассматриваемого региона снизилась с 1346,0 тыс. чел. до 981,9 тыс. чел. в 1935 г. и до 823,0 тыс. чел в 1945 г. [8]. Изменения численности сельского населения по районам представлены в табл. 6.

Таблица 6 Численность сельского населения Сталинградской области в 1944–1945 гг.

|

№ п/п |

Наименование районов |

Численность населения на 01.01.1944 г., чел. |

Численность населения на 01.01.1945 г., чел. |

1945 г., % к 1944 г. |

|

1. |

Алексеевский |

19618 |

18243 |

93,0 |

|

2. |

Балыклейский |

16026 |

14799 |

92,0 |

|

3. |

Березовский |

11674 |

10618 |

91,0 |

|

4. |

Бударинский |

17679 |

16651 |

94,2 |

|

5. |

Быковский |

10979 |

8942 |

81,4 |

|

6. |

Верхне-Курмоярский |

13о45 |

11192 |

85,8 |

|

7. |

Ворошиловский |

15170 |

12523 |

82,6 |

|

8. |

Вязовский |

15569 |

14899 |

95,7 |

|

9. |

Гмелинский |

7133 |

5057 |

70,9 |

|

10. |

Городищенский |

15189 |

13067 |

86,0 |

|

11. |

Даниловский |

14120 |

13108 |

92,8 |

|

12. |

Добринский |

20759 |

18494 |

89,1 |

|

13. |

Дубовский |

11151 |

10276 |

92,2 |

|

14. |

Еланский |

28161 |

25088 |

89,1 |

|

15. |

Ждановский |

11927 |

10276 |

86,2 |

|

16. |

Иловатский |

10636 |

9468 |

89,0 |

|

17. |

Иловлинский |

12503 |

11276 |

90,2 |

|

№ п/п |

Наименование районов |

Численность населения на 01.01.1944 г., чел. |

Численность населения на 01.01.1945 г., чел. |

1945 г., % к 1944 г. |

|

18. |

Кагановичский |

12649 |

11246 |

88,9 |

|

19. |

Кайсацкий |

8552 |

6089 |

71,2 |

|

20. |

Калачевский |

23836 |

20831 |

87,0 |

|

21. |

Калининский |

16220 |

14103 |

86,9 |

|

22. |

Камышинский |

20509 |

17143 |

83,6 |

|

23. |

Киквидзенский |

15545 |

14048 |

90,4 |

|

24. |

Клетский |

12577 |

10063 |

80,0 |

|

25. |

Комсомольский |

10951 |

9497 |

86,7 |

|

26. |

Котельниковский |

7292 |

5714 |

78,4 |

|

27. |

Красноармейский |

11006 |

9908 |

90,0 |

|

28. |

Краснослободский |

9629 |

9574 |

99,4 |

|

29. |

Кругловский |

16874 |

16037 |

95,0 |

|

30. |

Кумылженский |

14080 |

13124 |

93,2 |

|

31. |

Лемешкинский |

14195 |

12292 |

91,5 |

|

32. |

Ленинский |

18144 |

15659 |

86,3 |

|

33. |

Логовский |

8528 |

7857 |

92,1 |

|

34. |

Малодербетский |

6689 |

6945 |

103,8 |

|

35. |

Мачушанский |

12426 |

11138 |

89,6 |

|

36. |

Медведицкий |

9698 |

6473 |

66,7 |

|

37. |

Михайловский |

17748 |

16154 |

91,1 |

|

38. |

Молотовский |

13847 |

14011 |

101,2 |

|

39. |

Неткачевский |

13437 |

11633 |

86,6 |

|

40. |

Нехаевский |

22716 |

20229 |

89,1 |

|

41. |

Нижне-Добринский |

5661 |

4231 |

74,7 |

|

42. |

Нижне-Чирский |

19245 |

17229 |

89,5 |

|

43. |

Николаевский |

16085 |

13688 |

85,0 |

|

44. |

Новоаннинский |

17159 |

15596 |

90,9 |

|

45. |

Новониколаевский |

26610 |

24689 |

92,7 |

|

46. |

Ольховский |

14931 |

14114 |

94,5 |

|

47. |

Палласовский |

4973 |

3630 |

72,9 |

|

48. |

Перелазовский |

7925 |

6837 |

86,2 |

|

49. |

Подтелковский |

15370 |

14258 |

92,8 |

|

50. |

Пролейский |

12484 |

11070 |

88,7 |

|

51. |

Раковский |

12101 |

10296 |

85,1 |

|

52. |

Ременниковский |

5108 |

3489 |

68,3 |

|

53. |

Руднянский |

24737 |

24438 |

98,8 |

|

54. |

Сарпинский |

7799 |

7102 |

91,1 |

|

55. |

Серафимовичский |

8393 |

6738 |

80,9 |

|

56. |

Сиротинский |

5123 |

4485 |

87,5 |

|

57. |

Солодчинский |

9514 |

9750 |

102,5 |

|

58. |

Средне-Ахтубинский |

19503 |

18856 |

96,7 |

|

59. |

Старополтавский |

9443 |

6775 |

71,7 |

|

60. |

Тормосиновский |

7789 |

6323 |

81,2 |

|

61. |

Урюпинский |

13144 |

11787 |

89,7 |

|

62. |

Фроловский |

9238 |

9090 |

98,4 |

|

63. |

Фрунзенский |

14512 |

13082 |

90,1 |

|

64. |

Хоперский |

19506 |

18500 |

94,8 |

|

65. |

Черноярский |

21634 |

19009 |

87,8 |

|

66. |

Чернышковский |

10342 |

9609 |

92,9 |

|

Итого по области |

923310 |

823034 |

89,1 |

|

Анализ данных таблицы показывает, что наибольшее снижение происходило в районах, которые раньше входили в состав Республики немцев Поволжья: Гмелинском, Кайсацком, Медведицком, Нижне-Добринском, Ременниковском, Старополтавском. После депортации населения эти территории заселялись в соответствии с законом об эвакуации в условиях военного времени, поэтому часть населения возвращалась на прежнее место жительства. Вторую группу по показателям снижения численности населения составили районы на территории, которых происходили военные действия: Верх-не-Курмоярский, Городищенский, Кагановичский, Калачевский, Клетский, Котельниковский, Ниж-нее-Чирский, Перелазовский, Серафимовичский. В третью группу вошли остальные районы области с относительно небольшим снижением численности населения.

В послевоенный период регион оказался в сфере реализации крупных общегосударственных программ: строительства Волго-Донского судоходного канала, «Схемы районной планировки Сталинградской гидроэлектростанции». Они вызвали значительные преобразования сельского расселения, т.к. оно рассматривалось в качестве источника получения трудовых ресурсов для промышленного развития городов. Численность населения г. Волгограда увеличилась с 592 тыс. чел. в 1959 г. до 743 тыс. чел. в 1966 г., т.е. в среднем на 20 тыс. чел. в год [1].

Сельское расселение региона во второй половине XX в. развивалось взаимосвязано с промышленным производством. Нужно было осуществить переход от аграрной структуры хозяйства к индустриальной. Расселение представляет собой процесс размещения жителей по определенной территории. Оно приводит к формированию, с одной стороны, сети населенных пунктов, которая видна на топографической карте, с другой – системы населенных пунктов. В этой системе отдельные поселения связаны друг с другом трудовыми, культурно-бытовыми, производственными отношениями. В управлении сельским расселением главная роль принадлежала формированию системы населенных мест.

Преобразование сельского расселения осуществлялось для того, чтобы:

-

1) обеспечить использование населением социального, культурного и экономического потенциала областного центра;

-

2) сократить разрыв в уровне развития за счет включения мелких сел в состав более развитых населенных пунктов

Все сельские поселения были разделены на перспективные и неперспективные (сселяемые). В первых органы управления финансировали новое строительство, реконструкцию, развитие. В неперспективных селах из-за малой наполняемости закрывались дошкольные учреждения, школы, здравпункты. Население при этом мигрировало в перспективный населенный пункт. Именно таким образом благодаря системе расселения происходила ликвидация малых и средних сел. Она сказалась на изменениях численности населения по сельским районам региона.

Численность населения области возросла с 1 млн 853 641 чел. в 1959 г. до 2 млн 655 200 чел. в 2005 г., или на 143,2%. За этот же период численность сельского населения снизилась с 845800 чел. до 655100 чел., или на 22,5 %. Эти данные указывают на то, что сельское население по сравнению с городским развивалось в иных условиях.

Мы провели расчеты по изменению численности населения по сельским районам области. Они отражены в табл. 7 [2, с. 15–18; 12].

Таблица 7

Изменение численности населения административных образований Волгоградской (Сталинградской) области за 1959–2005 гг.

|

Наименование |

Данные 2005 г., % к 1959 г. |

|

Всего по области |

143,2 |

|

г. Волгоград |

170,6 |

|

г. Волжский |

477,6 |

|

г. Камышин |

221.4 |

|

г. Михайловка |

182,9 |

|

г. Урюпинск |

128,1 |

|

г. Фролово |

157,7 |

|

Наименование районов |

Данные 2005 г., % к 1959 г. |

|

Алексеевский |

66,6 |

|

Быковский |

1 16,6 |

|

Городищенский |

290,0 |

|

Даниловский |

66,6 |

|

Дубовский |

96,8 |

|

Еланский |

74,7 |

|

Жирновский |

100,0 |

|

Иловлинский |

121,4 |

|

Калачевский |

147,6 |

|

Камышинский |

1 10,0 |

|

Киквидзенский |

78,3 |

|

Клетский |

95,0 |

|

Котельниковский |

1 12,5 |

|

Котовский |

134,4 |

|

Кумылженский |

76,6 |

|

Ленинский |

123,1 |

|

Михайловский |

78,1 |

|

Нехаевский |

63,0 |

|

Николаевский |

122,2 |

|

Новоаннинский |

72,7 |

|

Новониколаевский |

70,6 |

|

Октябрьский |

104,5 |

|

Ольховский |

72,0 |

|

Палласовский |

127,7 |

|

Руднянский |

64,3 |

|

Светлоярский |

180,9 |

|

Серафимовичский |

81,8 |

|

Среднеахтубинский |

1 19,1 |

|

Старополтавский |

79,3 |

|

Суровикинский |

118,7 |

|

Урюпинский |

60,0 |

|

Фроловский |

80,9 |

|

Чернышковский |

100,0 |

|

Всего по районам области |

77,5 |

Анализ данных таблицы показывает, что изменение численности по 33 районам имеет большие различия. К примеру, в Городищенском районе численность возросла на 290,0%, а в Урюпинском – снизилась на 40,05. Эти процессы объясняются тем, что на территории области реализовались положения теории единой системы расселения, о которой говорилось выше. В рамках создания областной системы расселения вокруг Волгограда сформировалась промежуточная зона (двухчасовая транспортная доступность) и внешняя зона (двух-четырехчасовая доступность). Пригородные районы, промежуточные зоны имеют высокие показатели роста численности населения: Городищенский район – 290,0%, Светлоярский – 180,9%, Калачевский – 147,6%. Сельские районы, оказавшиеся за пределами внешней зоны тяготения к Волгограду, имеют показатели снижения численности населения: Урюпинский – 40,0%, Новоанненский – 27,3%, Новониколаевский – 29,4%, Еланский – 25,3%, Старополтавский – 20,7%.

Длительный период заселения территории области обусловил образование большого количества населенных пунктов. По данным переписи 1926 г., в Сталинградской губернии насчитывалось 3178 поселений. Наибольшее количество населенных пунктов было в Хоперском (928 сел), Усть-Медведицком округах (763 села), Сталинградском уезде (558 сел), Втором Донском округе (335 сел). В Ленинском округе было

364 села, а в Николаевском – 199 сел. Большая часть сел развивалась автономно относительно друг друга. Их взаимодействие проявлялось лишь в ярмарочных центрах, где жители торговали произведенной продукцией. В 1926 г. в области насчитывалось 78 ярмарочных пунктов [13, с. X].

Таким образом, в начале XX в. существовала сеть населенных пунктов, относительно автономных по отношению друг к другу. В последующие годы она стала развиваться в условиях необходимости переезда сельских жителей на промышленные стройки в города и в ней стали происходить изменения.

Данные Волгоградского областного управления статистики о численности населения сельских населенных пунктов Волгоградской области (по материалам Всероссийской переписи населения 2002 г.) показывают, что в сети населенных пунктов произошли значительные изменения. Число сельских населенных пунктов уменьшилось с 3247 в 1970 г. до 1509 в 2002 г. (на 53,6%). В наибольшей степени уменьшилось число малых населенных пунктов. Если в 1970 г. было 2087 поселений с числом жителей до 200 чел., то в 2002 г. их осталось 760. Уменьшение составляет 73,6%. Необходимо ответить, что в 1970 г. в этой группе поселений проживало 11% сельского населения области.

Произошло значительное уменьшение и числа сел с количеством жителей до 500 чел. В 1970 г. их было 706, а в 2002 г. их стало 322 – уменьшение на 54,4%. Число поселений с количеством жителей с числом жителей 500–1000 чел. составило соответственно 283 и 227 единиц – уменьшение на 19,8%. Число крупных поселений возросло с 35 до 39 единиц – увеличение на 10,3% [8. Оп. 42. Д. 129. Л. 9; 16].

Как видно, уменьшение сельских населенных пунктов происходило за счет малых и средних поселений. Этот процесс осуществлялся с целью снижения производственных, социальных затрат на малоэффективные поселения. Рационализация сети происходила в пределах границ сельских советов. Сеть сельских населенных пунктов была преобразована в общеобластную систему расселения. В сельской местности к настоящему времени сложилось 33 средних и 446 малых групповых систем расселения. Наши расчеты по доле административных районов по числу сельских населенных пунктов представлены в табл. 8 [16, с. 2–3].

Таблица 8

Доля административных районов по числу сельских населенных пунктов

|

Административные районы |

Доля районов по числу населенных пунктов, % |

|

Алексеевский |

4,04 |

|

Быковский |

1,72 |

|

Городищенский |

1,92 |

|

Даниловский |

2,31 |

|

Дубовский |

1,92 |

|

Еланский |

2,65 |

|

Жирновский |

2,25 |

|

Иловлинский |

3,31 |

|

Калачевский |

3,24 |

|

Камышинский |

3,44 |

|

Киквидзенский |

2,31 |

|

Клетский |

2,84 |

|

Котельниковский |

2,45 |

|

Котовский |

1,72 |

|

Кумылженский |

5,23 |

|

Ленинский |

2,18 |

|

Михайловский |

3,57 |

|

Нехаевский |

3,37 |

|

Николаевский |

2,37 |

|

Административные районы |

Доля районов по числу населенных пунктов, % |

|

Новоаннинский |

4,77 |

|

Новониколаевский |

3,24 |

|

Октябрьский |

1,98 |

|

Ольховский |

2,25 |

|

Палласовский |

3,57 |

|

Руднянский |

2,08 |

|

Светлоярский |

1,85 |

|

Серафимовичский |

4,90 |

|

Среднеахтубинский |

3,97 |

|

Старополтавский |

2,65 |

|

Суровикинский |

2,78 |

|

Урюпинский |

6,98 |

|

Фроловский |

3,11 |

|

Чернышковский |

3,04 |

Анализ данных таблицы показывает, что рационализация сети сельских населенных пунктов в районах области происходила неодинаково. Обращает на себя внимание высокая доля числа сельских поселений в Алексеевском, Кумылженском, Михайловском, Новоаннинском, Палласовском, Сера-фимовичском, Среднеахтубинском и Урюпинском районах. Можно предположить, что рационализация сети образовательных, медицинских учреждений, строительство дорог с твердым покрытием, осуществляемые в современных условиях, затронет перечисленные территории.

Снижение числа сельских поселений привело к росту территориальной нагрузки на населенный пункт. Наименьшие показатели характерны для северо-западных районов (от 30 до 70 км2 на населенный пункт). Очень высокая территориальная нагрузка отмечена в Заволжье (от 120 до 300 км2 на населенный пункт) [3, с. 226–227].

Изучение места сельского расселения в хозяйственном развитии региона показывает, что оно служило основой его экономической устойчивости. В конце ХIХ – начале ХХ в. села были местом проживания подавляющей части населения региона. В годы индустриализации сельские территории стали источником миграций на промышленные стройки городов, что отражалось на численности населения сельских районов. Сельское население внесло большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во второй половине ХХ в. развитие сельского расселения по-прежнему было ориентировано на поддержку промышленности. В этой связи в нем начались процессы рационализации сети населенных пунктов с целью снижения затрат на малоэффективные поселения. Устойчивость региона поддерживалась за счет перераспределения финансовых ресурсов с сельских территорий на города. Именно этот поход и привел демографические показатели сельских территорий Волгоградской области в депрессивное состояние в конце ХХ в.

Список литературы Сельское расселение как основа устойчивого развития Волгоградской области

- Аляев В. А. Крупнейший город и зона его непосредственного влияния как объект географического анализа: дис. … канд. геогр. наук. М., 1989.

- Волгоградская область. Демографический ежегодник. Волгоград: Волгоградстат, 1998.

- Воробьев А.В. Поселения Волгоградской области. Волгоград: Станица-2, 2000.

- Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 3787. Оп. 1. Д. 106. Л. 101.

- ГАВО. Ф. 2083. Оп. 1. Д. 26. Л. 19-30, 102.

- ГАВО. Ф. 2085. Оп. 6. Д. 8а. Л. 14-15.

- ГАВО. Ф. 3892. Оп. 1. Д. 26. Л. 29-52.

- ГАВО. Ф. 686. Оп. 2. Д. 3. Л. 92.

- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т.XII: Область Войска Донского. Спб.: Изд. Центр. Стат. ком-та МВД, 1905.

- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. XXXVIII: Саратовская губерния. Спб.: Изд. Центр. Стат. ком-та МВД, 1904.

- Семенов-Тянь-Шаньский В.П. Что должен знать каждый краевед о географии человека. Л.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1927.

- Социально-культурный потенциал Волгоградской области. Волгоград: Волгоградстат, 2005.

- Список населенных мест Сталинградской губернии по материалам Всероссийской переписи населения 17 декабря 1926 года. Сталинград: Изд. Губисполкома, 1928.

- Список населенных мест Сталинградской губернии. Сталинград: Изд-во губисполкома, 1928.

- Статистический справочник Нижней Волги (1929-1933 гг.). Сталинград: Изд. журн. «Нижнее Поволжье», 1934.

- Численность населения сельских населенных пунктов Волгоградской области (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года). Волгоград: Волгоградстат, 2004.