Семантическая характеристика терминологических антонимов (на материале современных православных СМИ)

Автор: Лукьянюк Ю.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 2-2 (77), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается семантическая характеристика терминологических антонимов на материале современных православных СМИ. Изучение проблем терминологии на данном этапе развития общества представляется важнейшей задачей лингвистики. Представлены парадигматические отношения антонимии на примере русских и белорусских церковных терминов, которые встречаются в периодических изданиях православной журналистики. Рассмотрены комплементарные и контрарные антонимы.

Православная терминология, антонимия, парадигматические отношения, терминологическая антонимия, православные сми

Короткий адрес: https://sciup.org/170197871

IDR: 170197871 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-2-2-81-85

Текст научной статьи Семантическая характеристика терминологических антонимов (на материале современных православных СМИ)

С ростом интереса широкой аудитории к православной культуре, к событиям церковной жизни в средствах массовой коммуникации довольно часто освящаются факты православной жизни. Актуальным является вопрос о том, какими должны быть православные СМИ. Вот на что обратил внимание Патриарх Кирилл в своем выступлении перед православными журналистами: «Православный христианин, и в этом его задача, должен реагировать на окружающий мир не через призму своих политических предпочтений, культурных доминант, не под влиянием групповых интересов и психологий, а исключительно сквозь призму своих христианских убеждений. Вот именно этим журналист православный отличается от любого другого журналиста» [3].

Рассказывая со страниц печатных изданий, с экрана телевидения или с Интернет-порталов о событиях церковной жизни, представители массмедиа неизбежно приходят к необходимости употребления в речи тех лексических единиц, которые являются принадлежностью так называемого «религиозного языка», религиозной лексики (религиозной терминологии, в частности).

Православие, как одна из основных мировых религий, использует свою специальную терминологию, которая являет собой материал, содержащий богатейшую информацию о характере, системе ценно- стей, этической ориентации и исторической судьбе народа, и дает возможность реализовать многие теоретические положения современного языкознания. К терминологии православия следует отнести не только слова, называющие общехристианские понятия (рождество, Христос и под.) и слова, относящиеся непосредственно к Православию (архимандрит, храм и под.), но и часть общерелигиозной (мессия, Бог и под.) и религиознофилософской лексики (вера, монотеизм и под.). Так, Г.Н. Скляревская отмечает, что прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что рассматриваемая лексическая подсистема организована по полевому принципу. Ученая выделяет следующие лексико-семантические группы:

-

1) основные понятия вероисповедания и богословские термины ( апофатизм, аскетизм, Бог, догмат, Дух, исихазм, Царство Небесное );

-

2) лексика христианской морали ( добро и зло, грех, милость, милосердие, смирение, прощение, покаяние, гордость );

-

3) названия таинств ( крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, елеосвящение );

-

4) наименования Небесной иерархии ( ангелы, архангелы, архистратиг, серафимы, херувимы );

-

5) наименования Церковной иерархии ( иерей, диакон, митрополит, епископ, экзарх );

-

6) элементы церковного календаря ( отдание, преполовение, страстная седмица, родительская суббота );

-

7) наименования евангельских событий и соответствующих им праздников ( Вознесение, Крещение, Преображение, Рождество Христово, Сошествие Святого Духа );

-

8) формы и части богослужений ( анафора, Литургия, всенощное бдение, проскомидия, Евхаристия, молебен, панихида );

-

9) основные элементы богослужения, соответствующие песнопения ( акафист, антифон, догматик, икос, канон, славословие, стихира, тропарь );

-

10) устройство православного храма ( жертвенник, иконостас, кафедра, паникадило, притвор, паперть, Царские врата );

-

11) предметы богослужения, церковная утварь ( антиминс, дароносица, дискос, плат, потир, кадило, хоругвь );

-

12) священнические и монашеские облачения и их части ( апостольник, епитрахиль, камилавка, мантия, митра, омофор, орарь, поручи, скуфия, фелонь );

-

13) наименования чинов святых ( мученик, великомученик, новомученик, праведный, преподобный, святитель, священномученик ) [5].

Антонимия - проявление языковой парадигматики, что удостоверяет наличие у двух знаков отношений противоположности. Терминологическая антонимия образуется на основе логического противопоставления, которое отображается в системе понятий определенной науки. Явление антонимии присуще православной терминологии не только не меньше, чем терминологическим системам других отраслей науки, но и в не меньшей степени, чем лексической системе общелитературного языка. Это обусловлено самим характером научного познания, когда определенное качество раскрывается через соотношение противоборствующих понятий на уровне логики, а реализуется на лингвистическом уровне через антонимические значения. Тем не менее надо отметить следующее: для антонимов характерен общий принцип, общий критерий несмотря на то, что они выражают противоположные понятия. Это можно объяснить тем, что почти каждая религиозная категория начинает свое развитие с понятия, которое дуалистично по своей природе и которое позже переходит в несколько противоположных понятий (например, добро – зло, теизм – атеизм, бессмертие - смерть и др.). «В антонимии как обозначения единства противоположностей проявляются диалектические качестве языка, которые отражают в себе диалектику сознания человека и, благодаря ей, диалектику окружающей действительности» [2, с. 54]. Антонимы могут появляться только в сфере одной и той же лексико-грамматической категории (т.е. быть одной и той же частью речи): существительное - существительное, прилагательное - прилагательное и т.д.

В терминологии антонимию рассматривают как явление неизбежное и положительное. Так, В.П. Даниленко резонно отмечает, что «явление антонимии не только не чуждо терминологии, а наоборот, именно здесь, в терминологии, антонимия стала способом выражения необходимых и неизбежных явлений науки» [1, с. 27].

Исследователи антонимии (В.Н. Клюева, Э.А. Родичава, В.А. Иванова, Л.А. Новиков, Ю.Д. Апресян) предлагают определенную типологию семантической противопоставленности, включающую непосредственно антонимы и конверсию (Г.А. Уфимцева); типы 'начинать' - 'прекращать', 'действие' - 'уничтожение результате действия', 'Р' - 'не Р',' больше' -'меньше' (Ю.Д. Апресян); квалитативы, координаты, контативы, комплементативы и конверсивы (Л.А. Новиков). В.П. Даниленко выделяет лексический и словообразовательный тип антонимии. Лингвист считает, что «явление антонимии проявляется в существовании слов с противоположным значением и в языке науки существенно не отличается от соответствующего явления в общелитературном языке» [1, с. 79-80].

Остановимся на структурной и семантической классификации антонимов, предложенной Л.А. Новиковым.

В результате анализа корпуса единиц православной терминологии было обна- ружено 26 антонимических пар. В качестве источника материала нами использовались следующие словари языка: С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1994 (далее – СОШ); Словарь русского языка: В 4-х т./ Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981; Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2000; Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 1998 (далее – РЯ к. ХХ в.). В ходе работы привлекались также данные других словарей и энциклопедических изданий: Г.Н. Скляревская. Словарь православной церковной культуры. СПб., 2000; А.А. Скікевіч, У.С. Шчур Тэрміналагічна-тлумачальны слоўнік па філасофіі. Мінск, 1996 (далее – ТСФ); Асновы філасофіі (Курс лекцый) Гродна, 1994 (далее – АФ). К исследованию привлекались также материалы Национального корпуса русского языка и электронного ресурса Православная энциклопедия «Азбука веры» (az-byka.ru) [АВ].

Анализ показал, что при структурной классификации православные термины-антонимы делятся на однокоренные, где противоположность выражается с помощью аффиксов, и разнокоренные, где противоположность выражается через корень.

Сравним:

Теизм – атеизм :

«Теизм – религиозные философское учение, которое считает Бога абсолютной, бесконечной личностью, создающей мир и человека, и стоит над ними» [ТСФ, с. 68];

«Атеизм – система философских и научных взглядов и убеждений, отвергающих существование Бога, всяких сверхъестественных сил, существ, религию вообще» [ТСФ, 14]. Антонимичность в данном случае выражается при помощи префикса а-.

Это однокоренные антонимы, противоположность понятийного содержания проявляется через наличие в одном из них префикса а- и отсутствие его во втором.

Пророк – лжепророк :

«Пророк. Под словом пророк вообще разумеются, во-первых, люди, предсказы- вающие будущее, во-вторых, лица, возвещающие людям слово назидания, увещания и утешения по особому внушению Святого Духа» [АВ].

« Лжепророк . В Священном Писании упоминается и о ложных пророках и даже о жрецах языческих, которые, не будучи призваны и посланы Богом, пророчествуют по своему измышлению ко вреду ближних, совращая их с пути истины» [АВ].

Определение термина лжепророк содержит прилагательное ложный , указывающее на антонимичность терминов пророк – лжепророк . В данном случае на антонимичность терминологических единиц указывает также наличие префиксоида лже -.

Гармония – дисгармония :

Термин гармония «понимается как слаженность, определенная стабильность системы. В состоянии гармонии различные противоположные тенденции помогают раскрытию возможностей друг друга и системы в целом» [ТСФ, 50]. Антонимичный ему термин дисгармония обозначает «разрушение общих структур, развитие одной стороны за счет другой. Для нее характерно обострение взаимоотношений между противоположностями, изменения идут в разных направлениях и взаимно дополняют друг друга» [ТСФ, с. 50]. Значение отрицания приобретается через использование приставки дис -.

Православная терминология отличается большим количеством составных терминов. Антонимичность таких терминов выражается через классификационный определитель однокоренных компонентов.

Сравним:

Чудеса ветхозаветные – чудеса ложные :

« Чудеса ветхозаветные . Из множества чудес ветхозаветных, о которых повествование заключается в Священном Писании. а) Чудеса, совершенные непосредственно Богом; б) Чудеса, совершенные избранными от Господа мужами…» [АВ].

«Чудеса ложные – чудеса, произведенные силою сатаны, лжехристами и лже пророками, чтобы прельстить избранных, чтобы снискать доверие к ложным религиям. Волшебники, обольстители и творцы ложных чудес мерзки перед Богом, и Бог не слушает творящих ложные чудеса» [АВ].

Смысловую противоположность понятий выражают вторые компоненты терминологического словосочетания - прилагательные ветхозаветные и ложные , которые являются антонимичными в данном терминополе.

Разнокорневые антонимы составляют группу собственно лексических антонимов, у которых противоположные значения являются принадлежностью этих слов в целом.

В качестве разнокорневых антонимов можно привести примеры типа: ангел – бес, добродетель - грех и др.

«Ангел (греч. вестник) - бесплотное существо, дух, одаренный разумом и волею, посылаемый Богом на спасение людей» [АВ].

« Бес - злобное, бесплотное существо, злой дух, нечистая сила, демон, черт, лукавый, слуга диавола, постоянно пытающийся соблазнить человека на грех и погубить душу» [АВ].

О том, что эти термины вступают в антонимические отношения, свидетельствуют соответствующие дифференциальные признаки: ангел - ‘посылаемый на спасение людей’; бес - ‘пытающийся соблазнить человека на грех и погубить душу’.

В терминах-словосочетаниях смысловая противоположность выражается через компонент-определитель, например, в следующей паре православных терминов антонимичным является второй компонент составного термина: понятие вечности - понятие бренности ( временности ).

«В понятии вечности отображается бесконечность, непереходность бытия. Однако вечность как временная бесконеч- ность материального мира не существует сама по себе» [АФ, с. 33-34];

«В понятии бренности фиксируется момент изменчивости бытия» [АФ, с. 33].

Как видно из контекста, понятие вечности отражает непереходность бытия, понятие же бренности указывает на момент изменчивости бытия.

Обратимся к семантической классификации. Православные антонимические пары терминов составляют две группы: комплементарные и контрарные антонимы. Антонимы первой группы выражают дополнительность (комплементарность).

«Отрицание одного из таких антонимов не дает нам значение второго, потому что между ними нет ничего среднего (жизнь – смерть , конечность - бесконечность » [4, с. 16]. Антонимы второй группы выражают контрарную противоположность, могут «образовывать градуальные (ступенчатые) оппозиции» [4, с. 6].

Рассмотрим пару комплементарных антонимов.

Жизнь - смерть :

жизнь - совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования и движения материи, возникшей на определенном этапе ее развития [СОШ];

смерть - прекращение жизнедеятельности организма [СОШ].

В семантическом аспекте антонимы жизнь и смерть отличаются семантическими компонентами (семами) своих значений - 'форма существования материи' и 'форма прекращения жизнедеятельности организма'. Однако данные понятия не исключают друг друга, они взаимосвязаны. «Появление нового (а это закон жизни) возможно только благодаря регулирующему закону смерти» [АФ, с. 224].

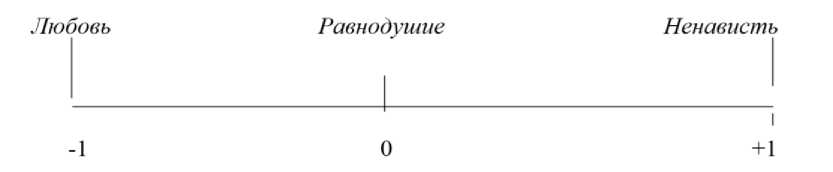

Рисунок.

Приведем пример контрарных терми-

Проанализировав термины-антонимы, нов-антонимов:

« любовь – чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности» [СОШ];

« ненависть – чувство сильной вражды, злобы» [СОШ];

«равнодушие – состояние равнодушного человека, безучастное, лишенное интереса, пассивное отношение к окружающему» [СОШ].

Между двумя полярными терминами любовь и ненависть стоит промежуточная терминологическая единица равнодушие .

встречающиеся в православных изданиях Республики Беларусь, целесообразно прийти к выводу, что явление антонимии как одна из характерных черт лексикосемантической парадигматики терминов довольно распространена в православной терминологии. Благодаря ей метаязык религиозных СМИ способен указать, выра- зить противоположные точки терминологического поля.

Список литературы Семантическая характеристика терминологических антонимов (на материале современных православных СМИ)

- Даниленко, В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания / В.П. Даниленко. - М.: Наука, 1977. - 247 с.

- Капейко, Т.В. Тэрмiны метафарычнага ўтварэння ў прыродазнаўчай i прамыслова-тэхнiчнай тэрмiналогiях // Веснiк БДУ. Сер.4. - 1997. - № 3. - С. 50-53.

- Кирилл, Патриарх. Слово Патриарха православным журналистам: "Вы призваны к делу служения Господу" на закрытии V Международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово" / Патриарх Кирилл. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.pravmir.ru/slovo-patriarxa-pravoslavnym-zhurnalistam-vy-prizvany-k-delu-sluzheniya-gospodu/(дата обращения: 02.02.2023).

- Львов, Л.М. Словарь антонимов русского языка. / Под ред. Л.А. Новикова. - М.: Русский язык, 1985. - 384 с.

- Скляревская, Г.Н. Лексика православия в современном русском языке: опыт лексикологического анализа и лексикографического описания / Г.Н. Скляревская. - 2018. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6249/06.pdf (дата обращения: 02.02.2023).