Семантика ткани как основы мордовской вышивки

Автор: Татьяна Алексеевна Шигурова

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Семантика ткани традиционного костюма – одна из недостаточно разработанных тем в современных гуманитарных исследованиях. Между тем ткань может быть осмыслена в качестве летописи истории культуры. Будучи рукотворной формой и материалом, на котором возникла и развивалась вышивка, она использовалась в обычаях и обрядах многих народов, в том числе мордвы. В статье рассматривается семантика ткани традиционной мордовской одежды, декорированной вышивкой. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили вещевые музейные коллекции Республики Мордовия, данные письменных источников Русского географического общества, археологических разысканий мордовских древностей. Методологическую основу составили сравнительно-исторический, структурно-семиотический и феноменологический подходы к материалу. Результаты исследования и их обсуждение. Анализ семантики ткани, декорированной вышивкой, и условий, в которых эта семантика формировалась, позволяет выявить замысел мастера – творца этнокультуры. Определены разнообразные утилитарные, магические функции, выполняемые холщовой (из конопли) и льняной тканью традиционной мордовской одежды в культуре народа, экономические, нравственные смыслы ткани, используемые в устном народном творчестве. Важнейшим материалом, пришедшим на смену коже и меху в изготовлении одежды и изменившим облик носителя костюма, у мордвы была шерстяная ткань, значение которой зафиксировано в содержании многих понятий в мокшанском и эрзянском языках, в народных представлениях о шерсти как источнике магических свойств. Заключение. Семантика ткани традиционного мордовского костюма отражает представления человека о суровых природных условиях, реальном мире и необходимости его освоения в процессе созидательной творческой деятельности в соответствии с законами традиционного мировосприятия. Актуальна и передаваемая тканью знаковая информация о трудолюбии, аккуратности, нравственных качествах человека, которая могла быть средством регулирования норм поведения в обществе.

Мордовский народ, этническая культура, творческая деятельность, традиция, ценности этнокультуры, традиционный костюм, материал, семантика ткани, вышивка

Короткий адрес: https://sciup.org/147234585

IDR: 147234585 | УДК: 391 | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.308-320

Текст научной статьи Семантика ткани как основы мордовской вышивки

С конца ХVIII в. стали появляться отзывы о мордовской вышивке, подтверждающие высокое качество ее исполнения, безупречность вкуса мастериц, гармонию цветовых сочетаний и орнаментальных композиций. В настоящее время вышивка является популярным приемом декорирования ткани одежды и бытовых изделий. Кроме того, она заслуженно становится брендом, востребованным не только как продукт на внутреннем и внешнем рынках, но и как носитель эстетических и моральных ценностей. В государственных символах Республики Мордовия орнамент вышивки и традиционное украшение гривна использованы «в качестве этнокультурных маркеров» [17, 98]. Возрастание интереса людей к прошлому своей семьи, родины, к этнической идентификации обусловливает актуальность и необходимость осмысления причин современных социальных процессов и проведения дальнейших исследований в сфере истории, этнографии, культурологии.

Цель статьи – рассмотреть семантику ткани традиционной мордовской одежды, декорированной вышивкой, и условий, в которых эта семантика формировалась. Новизна работы определяется недостаточной степенью изученности основы, на которой выполнялась вышивка, а также введением в научный оборот не опубликованных ранее архивных и археологических материалов по истории культуры и искусства мордовского народа.

Обзор литературы

Представители передовой научной интеллигенции России, ведущие финно-угроведы, высоко ценившие красоту традиционного мордовского женского костюма, предпринимали попытки систематизации его локальных вариантов, мест распространения тех или иных особенностей традиционной одежды на территории проживания мордвы. Первым уделил внимание орнаментации бытовых предметов, перечислил наиболее важные особенности мордовской вышивки А. О. Гейкель в работе «Одежда и вышивка мордвы». Большую ценность представляет иллюстративный материал его книги, зафиксированный возможными на тот момент техническими средствами, а также выявленные им специфические черты вышивки: «…мордве известны не только все те способы шитья, которые встречаются у финляндских карелов, но и многие другие, неизвестные последним»1. Однако сам материал костюма подробно им не рассматривался.

Н. И. Спрыгина по результатам экспедиции в мордовские селения Пензенской губернии представила этнографически полное описание женского костюма мордвы-мокши Краснослободского и Бедноде-мьяновского уездов, а также мордвы-эрзи Городищенского уезда Пензенской губернии. Ею были тщательно рассмотрены локальные варианты традиционной одежды и названы виды тканей, из которых женщины создавали повседневную, праздничную, верхнюю зимнюю одежду, головные уборы и другие элементы; особенно ценна информация об изменениях в вышивке, происходивших в начале ХХ в. [13, 18–19 ].

Исключительная наблюдательность и внимание к этнографическим особенностям мордовского костюма характерны также для работы Н. И. Гаген-Торн. Исследователь показывает разнообразие тканей, используемых в создании женского головного убора «златной» мордвой Спасского уезда Пензенской губернии: «Твердая холщовая основа обтянута сверху шелковой материей темно-красного цвета. К лобной части пришита парчовая, шитая золотом, полоса – покупной, монастырской работы, – “златной-коня”» [2, 186].

В. Н. Куклин в статье «Приемы обработки и изготовления изделий из шерсти мордвой в ХIХ – начале ХХ в.» первым наиболее полно рассмотрел способы обработки шерсти и получения из нее пряжи, ткани, войлока, а также обратил внимание на использование изделий из шерсти в обрядовой сфере. Автор привел сравнительные данные, касающиеся производства шерстяных изделий другими народами Среднего Поволжья и Приуралья [7, 227– 242 ]. Этот аспект очень интересен с точки зрения прослеживаемого этнографами сходства орудий и приемов, используемых мордвой «при обработке растительных волокон и шерсти, близких к орудиям и приемам соседних народов Среднего Поволжья», а также южных великорусов, башкир, молдаван, крымских татар, народов Кавказа [1, 27 ]. Отметим, что исследования У. Т. Сирелиуса, Б. Сентенса и Дж. Гиллоу свидетельствуют о широком распространении архаичных форм ткачества у народов мира [20, 98–99 ; 21, 118 ].

В 1968 г. была опубликована первая обобщающая работа о мордовском народном изобразительном искусстве Т. А. Крюковой, в которой значительное место уделено вышивке как наиболее характерному его виду, показано разнообразие орнаментальных элементов, технологических приемов2.

Следующий шаг был сделан В. Н. Бели-цер, обобщившей и проанализировавшей в монографии «Народная одежда мордвы» все известные ей литературные, музейные источники и материалы Мордовской этнографической экспедиции, проходившей в 1953–1969 гг. в Мордовской АССР и дру- гих районах расселения мордвы. В центре внимания автора оказалась технология изготовления традиционной одежды. В главе «Изготовление тканей для одежды» рассмотрены вопросы распространения домашнего ткачества у мордвы, первичной обработки шерсти, прядения шерсти, подготовки ниток к тканью. Приведены краткие сведения о тканье сукна, изготовлении тесьмы для обшивки подола и рукавов женской рубахи, способе тканья поясов и тесьмы на дощечках – досканят, плетении тесьмы и шнуров на пальцах руки без использования инструментов [1, 12–26].

Музеями, научно-исследовательскими учреждениями МАССР регулярно проводились сбор и накопление музейных коллекций, полевых материалов о мордовской вышивке. Неслучайно следующая работа о вышивке создана В. Н. Мартьяновым, этнографом и археологом, много лет проработавшим в НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР, использовавшим коллекции мордовской одежды НИИ, Мордовского республиканского краеведческого музея, полевые материалы, аннотации иллюстративного материала для поиска отражения сложной этнической истории народа в декоративно-прикладном искусстве мордвы. Проанализировав орнаментальные мотивы, композицию, технику вышивки как исторический источник, автор пришел к выводу «о едином покрое нательной рубахи в 1 тыс. нашей эры у древней мордвы, проживавшей в пределах Волжско-Окско-Сурского междуречья» [9, 62 ]. Материал для изготовления одежды он специально не рассматривал, указав лишь на преобладание ткани из шерсти у населения, оставившего Армиевский могильник (5–7 вв.), и на холст как основу мордовской вышивки ХIХ–ХХ вв.

Краткий обзор научных источников показывает недостаточную степень изученности материала традиционного мордовского костюма. Между тем границы научного анализа декоративно-прикладного искусства в настоящее время суще- ственно расширились, наметились разные подходы к определению места традиционной культуры и искусства в современном мире, среди которых выделяются культурно-исторический и аксиологический. Знания о традиционной народной художественной культуре, накопленные в мифологии, этнографии, фольклористике, искусствоведении, стали исключительно востребованными [16, 54].

Материалы и методы

В исследовании применяются сравнительно-исторический, структурно-семиотический и феноменологический подходы, теоретическую базу которых составляют труды Г. С. Масловой, Р. В. Захаржевской, М. Хайдеггера. Практическое использование методологии можно проследить в монографиях автора «Свадебная одежда мордвы» (2010), «Семантика картины мира в традиционном костюме мордвы» (2012), «Костюм мордовского народа в обычаях и обрядах» (2020). Структурно-семиотический подход позволяет анализировать язык ткани через познание технологических принципов ее создания. Сравнительно-исторический подход способствует выявлению общих черт в процессах витья, плетения, ткачества, в функционировании костюма в обычаях и обрядах народов Среднего Поволжья. Феноменологический подход дает возможность дополнить систему интерпретации содержания, транслируемого тканью как элементом сложной знаковой системы костюма, одним из способов видения картины мира.

Материалом для статьи послужили письменные источники Русского географического общества, артефакты археологических памятников Окско-Сурского междуречья, традиционный мордовский костюм и фотографии из фондов Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И. Д. Воронина, а также богатое духовное наследие, сохранившееся в собрании мордовского фольклора «Устно-поэтическое творчество мордовского народа»3. Ценным ис- точником информации явились Этимологический словарь Д. В. Цыганкина и М. В. Мосина4 и Эрзянско-русский сло-варь5, где зафиксированы многие лингвистические понятия и народные представления об одежде и материале, из которого она изготовлена.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование вопросов о культурной самобытности мордовского народа, и в частности о специфике мордовской вышивки, ее ценностной составляющей, предполагает осмысление особенностей реальной формы, т. е. материала, на который наносилась вышивка. В русле высказывания О. Шпенглера «Все, что вообще стало, все, что проявляется, есть символ, есть выражение души» [19, 308 ] весьма перспективным представляется познание не только истоков семантики ткани, декорированной вышивкой, но и замысла автора, труженика и творца этнокультуры. По мнению крупнейшего специалиста по истории костюма Р. В. Захаржевской, «ткань можно рассматривать как летопись истории культуры…» [5, 35 ].

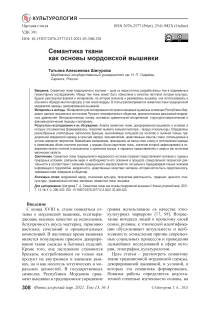

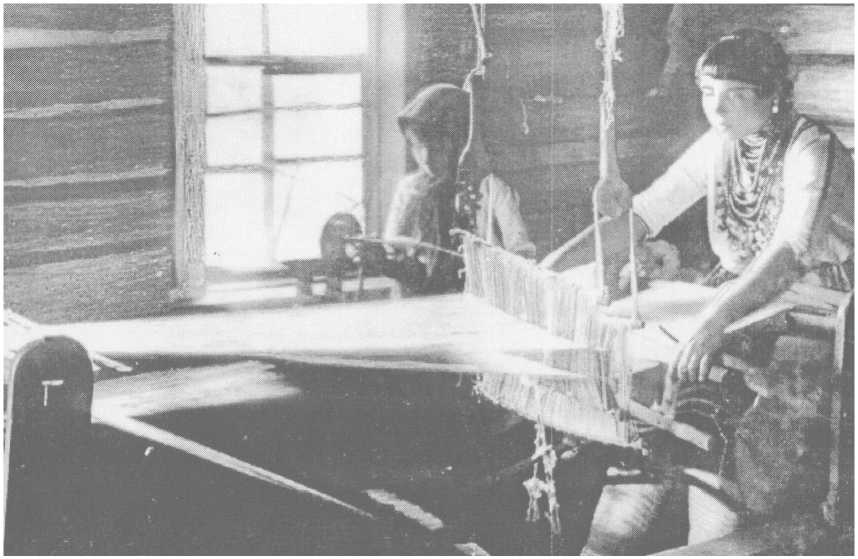

Прядение, ткачество, вышивание были непосредственными повседневными обязанностями женщины (рис. 1–4). Кроме того, женщиной выполнялись и стрижка овец, чистка, сортировка шерсти. Непрерывный, из года в год повторяющийся цикл творческой деятельности объяснялся пониманием его важности.

Очевидно, что материал является основой для создания традиционной мордовской одежды и ее последующего декорирования. Производство ткани для одежды начинается с получения нити «путем скручивания между собой волокон» [15, 7]. В мордовской культуре зафиксирована лексическая близость понятий инструмента создания нити, т. е. пальца (сур), и результата деятельности работы пальцев руки, которым выступает нить (суре). Слово сюре/суре (м., э. ‘нить, нитка’) являет- ся древним по происхождению, восходит к уральскому праязыку и имеет соответствия в финно-угорских и самодийских языках: фин. saa ‘нитка, прядь веревки’; мар. шурто ‘нить, нитка’; коми шорт ‘пряжа (нить, прядь)’; удм. шорт ‘пряжа (нить, прядь)’; нен. сюр ‘вращение’6. Для сравнения можно привести близкие по смыслу соответствия в других языках: рус. струна; лит. siūlas, sriegis ‘нитка’; башк. сигеу ‘вышивать’; англ. string/strand ‘струна, шнур/ нитка, нить’; чув. тере ‘узор’.

Начиная c неолита человек использовал процессы витья, плетения и ткачества в своей хозяйственной деятельности. Археологические памятники мордовского края той эпохи сохранили керамику с оттиском перевитой веревочки в качестве декора. С этого времени нить как первичный результат созидательного процесса, несомненно выполняя практическую и эстетическую функции, становится средством создания знака, передающего важную информацию о картине мира древних племен. Керамика с оттисками нити (веревочки) или ее имитацией (псевдорогожный, текстильный, или сетчатый, орнамент) официально признана научным сообществом в археологии знаком городецких древностей, предшествующих древнемордовской культуре.

Прослеживается связь мордовских слов, служащих для обозначения процессов вязания и плетения, с аналогами из других финно-угорских языков: м., э. по-намс ‘вить, заплести’, фин. punoa ‘вить, скручивать’, мар. пунаш ‘вить, плести’7.

Древнейшим сырьем для изготовления нити и создания ткани являлось натуральное волокно, в частности шерстяная пряжа. Исследователи Степановского могильника эпохи Cредневековья подтверждают «факт повсеместного разведения мелкого рогатого скота, который давал жителям не только мясо, но и шерсть, шкуры для одежды» [11, 88 ].

Разнообразие сохранившихся инструментов созидательной деятельности женщины в памятниках Окско-Сурского

Рис. 1. Тканье холста. Мордва-эрзя. Пензенская губерния, Городищенский уезд. 1920-е гг.

Fig. 1. Canvas fabric. Erzya Mordovians. Penza province, Gorodishchensky district. 1920s междуречья 1-го тыс. н. э. – глиняные и каменные грузила и пряслица особой формы, костяные иглы для шитья и плетения, как и лепная посуда, покрытая псевдоро-гожными и текстильными отпечатками, говорит о достаточно высоком уровне развития процессов плетения, прядения, шитья и ткачества, о бытовавших в тот период различных видах ткани (тонких и грубых), которые создавались, вероятно, на вертикальных станах [12, 16]. Как сообщает Л. В. Ефимова, шерстяные ткани составляли большинство обнаруженных в мордовских могильниках находок [4, 127]. Согласно описанию материалов Борковского (VI–VII вв.) и Кузьминского (VIII– IX вв.) могильников Рязанской губернии, «на 35 костяках найдены остатки шерстяной ткани, на 8 – шерстяные шнуры»8.

Преобладание тканей, изготовленных из шерстяной пряжи, подтверждают артефакты археологических памятников рубежа 1–2-го тыс. н. э.; население Окско-Сурского междуречья прекрасно владело разнообразными технологическими при- емами тканья – простого и усложненного полотняного переплетения, а также использовало саржевое и ажурное переплетения. Обращает на себя внимание такая важная особенность ткани полотняного переплетения усложненного вида, как ковровая, или паласная, техника: подобные ткани с зернистой поверхностью впоследствии стали считаться «наиболее характерными для финно-угорских племен» [4, 128–129].

От понятия-термина пона ‘шерсть’ ведут происхождение слова понамо ‘плетение’, понамс ‘вить, плести’, понань ‘шерстяной’; слово пона имеет переносное значение ‘облик, внешность’9.

Можно предположить, что шерсть у предков мордовского народа являлась тем природным сырьем, которое человек преобразовывал в культурное изделие, формирующее, в свою очередь, новый образ носителя костюма ( понань оршамо ‘шерстяная одежда’ → панар ‘рубашка’). Неудивительно, что процесс создания нити зафиксирован и часто упоминается в про-

Рис. 2. Женщины на завалинке. Мордва-эрзя Самарской губернии. 1914 г.

Fig. 2. Women on the block. Erzya Mordovians of the Samara province. 1914

изведениях устного народного творчества. По представлениям мордовского народа, боги покровительствовали пряхам, а богиня судьбы Ведь-ава раздавала людям нити, длина которых соответствовала продолжительности их земного существования и счастливой семейной жизни. Вплоть до ХХ в. в мордовской деревне верили в магическую силу нити, совершая с ее помощью обряд предохранения от мора, чумы: 11–12-летнюю девочку просили спрясть нить с целью ограждения деревни и спасения всех в ней проживающих. Народные представления отражают неизменность ценностей, формируемых в соответствии с семантическим развитием понятий: «движение» – «жизнь» – «магическая сила».

Свойства шерстяной ткани (теплозащитные, лечебные) были необходимы для адаптации человека в суровой климатической зоне. Известны факты использования изделий из шерсти или просто мотков шерстяной пряжи в семейных обычаях и обрядах мордовского народа ХIХ – начала ХХ в., что было обусловлено их магической и знаковой семантикой богатства, плодородия, силы, здоровья [18, 63]. Когда женщина стала украшать ткань вышивкой, это дополнило семантику ткани особыми смыслами красоты и гармонии.

Благодаря многократному чередованию эмоциональных, визуальных, осязательных, звуковых, обонятельных сигналов происходили закрепление и передача информации, безмолвно транслируемой тканью, о ее способности помогать человеку приспосабливаться к суровым природным условиям. Артефакты конца 1-го тыс. н. э. демонстрируют высокие технологические достижения материальной культуры мордовского народа. Исследования археологических памятников древней мордвы, в частности Второго Журавкинского могильника (VIII–XI вв.), свидетельствуют о преобладании шерстяных тканей, хотя встречались здесь также растительные волокна: лен и конопля, что было характерно для одежды всей Восточной Европы. Развитие мотыжного земледелия способствовало культивированию льна и конопли.

Близость наименований конопли в различных языках: м., э. каньф, кансть ; мар. кыне , лит. kanapes ; лат. cannabis ; осет.

ган – отражает не только популярность и широкое распространение растения, но и заимствование названия из одного источника. М. Фасмер определил это слово как «странствующий термин восточного происхождения»10.

Ткань, использовавшаяся для создания традиционного мордовского костюма, должна была выполнять прежде всего практические функции, способствующие сохранению здоровья человека. Достоинством конопляного холста было не только то, что он позволял поддерживать необходимый для тела микроклимат, воздухообмен, задерживать ультрафиолетовое излучение, но и то, что он за счет хорошей драпируемости и устойчивости к деформации во время стирки мог быть прочным каркасом, сохраняющим форму даже при значительной физической работе крестьян. Внимания заслуживает и такая особенность фактуры холста, как грубоватость в плане воздействия на тело: «…рубашки наши были из холста, царапали тело» [3, 359 ]. Важнейший осязательный механизм воздействия на тело через физические ощущения (трение, колкость, жесткость) эксплицирует семантику надежной и прочной защиты организма, объективно выполняя функции создаваемой человеком образности. Скрывая беззащитность природного естества, индивидуальные особенности человека, материал одежды соответствовал ценностным идеалам и требованиям народа, строгим морально-этическим принципам этнокультуры, общепринятым нормам жизни и передавал определенные смыслы, формируемые в культуре.

Таким образом, семантика ткани – рукотворного результата индивидуальной деятельности женщины – уже на стадии производства и практического использования обогащалась социально значимыми смыслами, которые наполняли пространство духовной культуры, представляя собой синтез знаний, ценностей и регуляти-вов народной культуры.

Неровная поверхность холста, усиливая колющие свойства одежды, служила идеальным фоном для дополнительного декора, например массивной эрзянской вышивки шерстяной нитью, которая становилась своего рода плотным и грубым каркасом, оберегом человека, позволяющим держать определенную дистанцию. Конопляная ткань использовалась эрзянскими женщинами для изготовления традиционной одежды вплоть до начала ХХ в. Известно, что в русских деревнях Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Тульской, Воронежской, Орловской губерний в середине ХIХ в. также бытовал конопляный холст. Н. И. Лебедева и Г. С. Маслова считали это показателем «чудского» компонента в составе русского населения [8, 218 ].

Во второй половине ХIХ в. некоторые элементы одежды мордовского населения стали шиться из льняного холста, как считают исследователи, под влиянием русских. Так, по сведениям Архива Императорского Русского географического общества за 1848 г., мордва-эрзя Ардатов-ского уезда Симбирской губернии носила белые рубахи из поскони (конопли). Русское население этой же местности в будни надевало рубахи посконные, но с рукавами «из самотканой разного цвета пестряди», а в праздники – льняные с ситцевыми рукавами11. Постепенно с развитием межкультурной коммуникации, расширением контактов между народами Поволжья происходили изменения в материальной культуре мордвы. В конце ХIХ в. в с. Дюрки Паранеевской волости Ардатов-ского уезда Симбирской губернии женщины шили распашную одежду «шушпан» и праздничную рубаху «из самого тонкого льняного холста» [6, 571 ].

В середине ХIХ в. мокшанки для шитья праздничных рубах использовали полульняное полотно. В письменных источниках сообщается о прядении мордовскими женщинами льна и о стремлении каждой хозяйки выткать за год не менее 40 м

Рис. 3. Девушки-вышивальщицы. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото М. Е. Евсевьева

Fig. 3. Girls-embroiderers. Penza province, Saransk district. Photo by M. E. Evseviev льняного холста наряду с таким же количеством посконного [10, 716].

Более тонкое полотно «требовало» использования для вышивания более тонкой нити, поэтому мокшанская вышивка становится легкой, ажурной. Изменение материала одежды сопровождалось сменой не только кроя рубашки, но и самой вышивки.

В материале одежды был запечатлен труд всей семьи: изготовление необходимых орудий труда, вспашка почвы для посева льна или конопли, их возделывание и уборка, первичная обработка растительных волокон, прядение и тканье. Кроме того, для изготовления элементов костюма использовались подаренные невесте родственниками отрезы холста, шить одежду перед свадьбой ей помогали подруги. Коллективный труд, опыт, знания, исполнение обрядовых примет и правил были направлены на сохранение традиции, или «коллективной памяти» о прошлом.

Стабильность существования мордовского общества проявлялась в сохранении традиции и функционировании в повседневной культуре основных элементов традиционной одежды, в том числе ткани. Пониманием степени сложности, важности, длительности процессов создания ткани объясняется бережное отношение даже к изношенным вещам, предметам одежды – в мордовской деревне они никогда не выбрасывались, использовались в качестве материала максимально долго, сохраняя практическую функциональность.

Результаты деятельности людей философски осмысляются как звучание речи, сопровождаемое появлением фрагмента текста [14, 265]. Создаваемая в процессе трудовой деятельности семьи в течение всего года ткань непременно наполнялась семантикой «спрессованного» в ней времени, происходящих событий, переживаемых эмоций. Зернистый рельеф холста, словно экран, представлял на обозрение каждую нить, отражал информацию о работе ткачихи, о ее старательности и терпеливости, аккуратности и трудолюбии. Семантика ткани содержит сведения о важных и строго оцениваемых окружающими качествах человека, соответствующих ценностям этнокультуры. Неслучайно символика рукотворного холста со свойственным ей обилием этнокультурных, нравственных, экономических смыслов широко используется в фольклоре, например при описании внешности невесты: Ашо коцташкт – пильгинеть «Белые скатки холста – ноги твои»12.

Глубинные смыслы семантики ткани особенно ярко раскрывались в обрядовом фольклоре, сопровождавшем важнейшие, переходные этапы мордовской семьи (свадьба, рождение ребенка, похороны), в том числе в причитаниях13:

«Сколько ниток в основе холста, Сколько утков нанизано, Столько ответов он даст за тебя, Столько слов в твою защиту выскажет!»

Археологические памятники мордвы второй половины 1-го тыс. н. э. сохранили образцы шелковой материи, что в комплексе с находками арабских монет свидетельствует о существовавших контактах с арабским Востоком через соседнее булгарское население. Согласно Д. В. Цыганкину, обозначение шелковой ткани парсей ‘парча, шелк’ говорит о связи с булгарским миром14. Шелковые ткани не были материалом, на который наносилась мордовская вышивка, местное население использовало их скорее для декорирования элементов костюма, например женского головного убора. Поскольку приобретение шелковой ткани могли позволить себе только состоятельные семьи, отсутствие такой возможности, несомненно, служило толчком к имитационной активности процессов декорирования элементов женского костюма вышивкой. Мастерство рукоделия проявилось в имитации вытканного узора шелковой ткани вышивкой шелковой нитью по холсту в мокшанском комплексе костюма, тонкой шерстью – в эрзянском.

В начале ХХ в. богатые мордовские крестьянки, имевшие возможность покупать на рынках хлопчатобумажные нити, шили праздничные рубашки из холста, вытканного пополам с ними. Тогда же шире стали использоваться фабричные хлопчатобумажные ткани, первоначально служившие знаком богатства, материальной обеспеченности человека. Символом престижности было и использование в украшении элементов одежды кумача, постепенно заменявшего вышивку. Новое явление в материальной культуре закрепилось в языке посредством нового термина кумац-руця, обозначавшего распашную одежду, украшенную аппликацией из кумача.

Изменения в материальной культуре постепенно затрагивают и духовные ценности народа, что подтверждается последующим отказом женщин от ручного труда в процессах изготовления и декорирования традиционного мордовского костюма. В конце ХIХ – начале ХХ в. стала широко применяться фабричная ткань (чаще всего бязь), ширина которой позволяла шить рубаху всего с двумя швами по бокам. Так, в ряде мокшанских сел из фабричной ткани женщины шили верхнюю одежду кафтонь крда ‘вдвое, вдвойне, в два раза’. В традиционном костюме мокшанок появилось платье нула , которое не планировалось украшать вышивкой. Термин «нула», являясь диалектным названием национального платья с кокеткой на груди и воланами по подолу, имеет еще одно значение с обобщенно-пренебрежительным оттенком ‘пеленка, тряпка’. Это обстоятельство актуализирует созданные традицией и «коллективной памятью» народа смыслы одежды, изготовленной из фабричной ткани15.

Семантика дешевой хлопчатобумажной ткани, ставшей доступной всем слоям населения, из которой можно было быстро сшить одежду на швейной машинке, объясняет отсутствие на ней вышивки. Традиционная рубаха из холста, которая выполняла теперь роль нательной нижней одежды и для окружающих стала невидима, вышивку сохранила, хотя ее количество постепенно сократилось до минимума.

Заключение

Исследование культуры мордовского народа показывает, что семантика ткани традиционного костюма включала в себя важную информацию о ее функциях, связанных с сохранением здоровья, жизни человека. По традиции изготовлению ткани уделялось много времени, физических и морально-нравственных усилий не только женщины, но и всей семьи. Эти затраты «окупались» использованием одежды в качестве второй кожи, не только защищающей тело человека, но и моделирующей его образ, являющейся социокультурным барьером-оберегом.

В древности наиболее распространенным материалом одежды у мордвы, пришедшим на смену коже и меху и изменившим облик носителя костюма, была шерсть ( пона ). Ее семантика нашла отражение в понятиях «внешность, облик» ( пона ) , «процессы витья» ( понамс ), в названии основного элемента мордовской одежды – рубахи ( панар ). Многократное чередование эмоциональных, визуальных, звуковых, осязательных, обонятельных сигналов во время прядения и ткачества закрепляло передачу из поколения в поколение информации о семантике шерстяной ткани, способствующей приспособлению человека к реальным суровым условиям жизни. Появление вышивки шерстяной нитью дополнило ее визуально-пластические, эстетические, магические, защитные свойства.

Холщовая ткань как результат коллективного и индивидуального труда, основа для создания традиционной мордовской одежды и ее последующего декорирования соответствовала требованиям этнокультуры. Семантика ткани включала богатый спектр понятий и смыслов, содержательно и количественно превосходивший объективное содержание вещи. В ней представлена разнообразная магическая, знаковая символика, стимулирующая трудолюбие, аккуратность, выносливость человека, регулирующая поведение общества.

Фабричная ткань во второй половине ХIХ в. имела для крестьян высокую стоимость и использовалась только для декорирования элементов костюма. В эрзянском комплексе одежды она часто заменяла собой вышивку. В начале ХХ в. с ростом доступности фабричная ткань стала основой создания повседневного костюма, причем

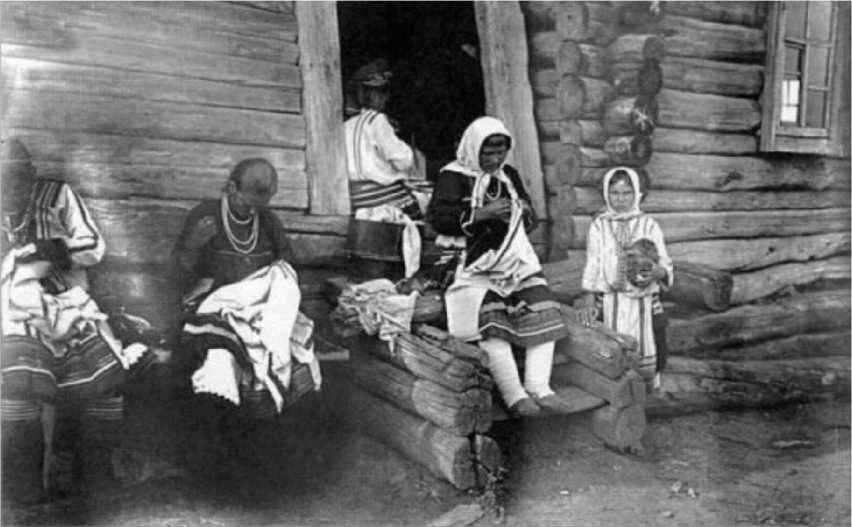

Рис. 4. Женский костюм. 1930-е гг. Мордва-мокша. Зубово-Полянский район МАССР.

Фото Н. Е. Ревизова16

Fig. 4. Female folk costume. 1930s. Moksha Mordovians. Zubovo-Polyansky district of the MASSR.

Photo by N. E. Revizov16

эрзянское население первым отказалось от изготовления традиционного костюма, мокшанское же сохраняло традицию до середины ХХ в.

Изменения, связанные с изготовлением и использованием различных тканей традиционной одежды, отражают специфику культуры мордвы, в которой тесно взаимосвязаны и переплетены природные реалии и созидательная деятельность человека, традиции и ценности народа.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ англ. – английский язык башк. – башкирский язык лат. – латинский язык лит. – литовский язык м. – мокшанский язык мар. – марийский язык нен. – ненецкий язык осет. – осетинский язык рус. – русский язык удм. – удмуртский язык фин. – финский язык чув. – чувашский язык э. – эрзянский язык

Original article

DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.308-320

ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Семантика ткани как основы мордовской вышивки

- Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М.: Наука, 1973. 216 с.

- Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья: (материалы к этногенезу). Чебоксары: Чувашгосиздат, 1960. 228 с.

- Ермушкин Г. И. Северо-западные говоры эрзя-мордовского языка // Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1968. Т. 5. С. 318–382.

- Ефимова Л. В. Ткани из финно-угорских могильников 1 тыс. н. э. // Краткие сообщения Института археологии. М., 1966. Вып. 107. С. 127–134.

- Захаржевская Р. В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. 288 с.

- Иванцев С. Из быта мордвы-эрзи с. Дюрьки Паранеевской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии // Известия Общества археологии, истории и этнографии. Казань, 1893. Т. 11, Вып. 6. С. 571– 575.

- Куклин В. Н. Приемы обработки и изготовления изделий из шерсти мордвой в XIX – начале XX в. // Труды Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Саранск, 1968. Вып. 34. С. 227–242.

- Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда ХIХ – начала ХХ в. // Русские: ист.-этногр. атлас. М., 1967. С. 193–267.

- Мартьянов В. Н. Мордовская народная вышивка. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1991. 118 с.

- Минх А. Н. Извлечение из историко-географического описания Озерской волости Саратовского уезда // Мордовский этнографический сборник. СПб., 1910. С. 681–720.

- Петербургский И. М., Аксенов В. Н. Древние памятники на реке Ляча. Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2008. 168 с.

- Смирнов А. П., Трубникова Н. В. Городецкая культура. М.: Наука, 1965. 40 с. (Свод археологических источников; вып. Д-1-14).

- Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии: По материалам экспедиции 1925 г. Пенза: Тип. им. Воровского, 1928. 47 с. (Средне-Волжский Пензенский областной музей; вып. 3).

- Хайдеггер М. Время и бытие: ст. и выступления. М.: Республика, 1993. 447 с.

- Цветкова Н. Н. Искусство ручного ткачества. СПб.; М.: Изд-во СПбКО, 2014. 270 с.

- Шигуров В. В., Шигурова Т. А. Исследования в области декоративно-прикладного искусства мордвы // Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. № 6–8. С. 50–55.

- Шигурова Т. А. Изучение мордовской вышивки в контексте этнокультуры // Интеграция образования. 2011. № 3. С. 98–102.

- Шигурова Т. А. Костюм мордовского народа в обычаях и обрядах: моногр. М.: ИНФРА-М, 2020. 171 с.

- Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Образ и действительность. Новосибирск: ВО Наука, 1993. 592 с.

- Gillow J., Sentance B. World Textiles. A Visual Guide to Traditional Techniques. London: Thames and Hudson Limited, 2006. 240 p.

- Sirelius U. T. Suomen kansanomaista kulttuuria. Esineellisen kansatieteen tuloksia. Helsinki: Kustannusosa keyhtio Otava, 1921. Osa 2. 576 p.