Семейные обряды и традиции как способ сохранения этноконфессиональной идентичности татар Республики Мордовия

Автор: Бареев М.Ю., Бистяйкина Д.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Семейные традиции и обряды являются неотъемлемой частью брачных отношений. Через них сквозь поколения передаются социальные и культурные нормы, формирующие этнорелигиозную идентичность того или иного народа. Среди татар Республики Мордовия существует множество семейных традиций и обрядов, в данной работе рассмотрены некоторые из них. В Мордовии обряды, предшествующие бракосочетанию, и, собственно, сам брачный обряд (никах) соблюдаются почти всеми татарами, однако традиции говорить на родном (татарском) языке придерживаются далеко не все. Значительная часть татар в регионе старается соблюдать все мусульманские нормы: употреблять в пищу исключительно продукцию халяль, одеваться согласно шариату и др. В то же время в поволжском исламе существует ряд традиций, по сути, не являющихся исламскими. Это, в первую очередь, поминки, которые в том или ином виде проводятся подавляющей частью мусульманской уммы Мордовии. Рассмотренные обрядовые практики и традиции, бытующие в региональной татарской умме, формируют основу для укрепления не только семейных отношений, но и сохранения этноконфессиональной идентичности татар Республики Мордовия.

Обряды, традиции, татары, идентичность, брачные отношения, ислам, тенгрианство, никах

Короткий адрес: https://sciup.org/149148965

IDR: 149148965 | УДК: 316.356.2:392.3 | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.6

Текст научной статьи Семейные обряды и традиции как способ сохранения этноконфессиональной идентичности татар Республики Мордовия

,

,

Введение . Семейно-бытовые обряды и традиции являются фундаментом жизнедеятельности татар, закрепляющим морально-этические нормы поведения человека, дающим духовнонравственные ориентиры, сохраняющим основы традиционной национальной и религиозной культуры, иными словами, все это помогает татарам сохранять этноконфессиональную идентичность в современном российском обществе. Современные процессы социально-политической модернизации и тесные межэтнические связи определили продолжающуюся трансформацию института семьи и брака, что сегодня коснулось и татарской семьи, когда из народной памяти одни семейные обряды и традиции уходят в небытие, другие приходят им на смену.

Для татарской общины Республики Мордовия семейные обряды и традиции играют жизненно важную роль в сохранении их уникального религиозного и этнического наследия в условиях преимущественно русского и мордовского окружения. Посредством таких ритуалов, как свадьба (никах), имянаречение и погребальные обряды, а также повседневных обычаев, связанных с исламскими традициями, татарские семьи передают ценности, убеждения и общественную солидарность из поколения в поколение. В данной статье исследуются эти семейные обряды и традиции как один из способов сохранения этноконфессиональной идентичности татар Мордовии, обеспечивающих их культурную преемственность.

Авторами был осуществлен вторичный анализ ранее проведенных региональных социологических исследований, в которых так или иначе затрагивалась тема татарских семейных обрядов и традиций. Исследования проводились в период с 2016 по 2023 г. при непосредственном участии авторов.

Методология вторичного анализа предполагает повторное изучение существующих качественных или количественных данных, собранных для предыдущих исследовательских целей. Вторичный анализ является достаточно надежным методологическим инструментом в социологии, позволяющим ученым исследовать новые вопросы без сбора первичных данных. Так, этот подход позволил нам по-новому интерпретировать некоторые социологические явления и процессы, связанные с семейно-обрядовыми практиками татар Республики Мордовия, и получить при этом новые социологические знания о процессе сохранения и укрепления этноконфессиональной идентичности посредством вовлечения татар региона в национальные обрядовые практики.

Проблемы, рассматриваемые в статье, в той или иной степени касаются такой социологической отрасли, как социология семьи. Одной из первых отечественных научных работ в этом направлении является исследование В. Адольфа, В. Бойчевского, В. Строева и М. Шишкевича (Семья и брак в прошлом и настоящем..., 1927), в котором рассматриваются вопросы брачных (семейных) отношений с позиции исторического развития института семьи, трансформации семейных норм и регулирования семейных отношений в новом советском строе. Впоследствии было издано огромное количество монографий, статей и учебных пособий, посвященных данному направлению. Среди них можно выделить научные статьи Л.И. Савинова (2005), Т.А. Гурко (2018), В.Н. Ростовской (Ростовская и др., 2021), В.И. Гостениной и О.О. Чивильдеевой (2024), С.Ю. Сивоплясовой (2025) и др.

Семейные традиции были изучены Л.Г. Киселевой и ее соавторами как регулярно повторяющиеся действия членов семьи, направленные на ее укрепление и объединение внутрисемейных связей (Киселева и др., 2022). В статье Г.Ф. Биктагировой (Biktagirova, 2014) подвергнут анализу феномен «семейные традиции» в российских психолого-педагогических исследованиях. Автор рассматривает родственную категорию «традиция», определяет основные характеристики семейных традиций, выделяет компонентный состав, отмечает педагогическую ценность семейных традиций.

Трансформации семейных традиций, ценностных ориентаций молодого поколения рассматриваются в работе Н.В. Любавиной и Ю.А. Беловой (2020), где представлены амбивалентные мнения различных ученых относительно трансформационного состояния современной российской семьи. В статье также представлены результаты социологического исследования, в котором выявлены мнения представителей различных социальных групп о роли тех или иных семейных традиций в жизни российского общества.

Влияние законов шариата на брачное и добрачное поведение молодых татар Поволжского региона рассматривают Г.Б. Сайфутдинова, Ю.В. Железнякова и Т.А. Титова. В работе дается оценка внутрисемейного положения мужчин и женщин в традиционных татарских семьях, а также выявляются этногрупповые отличия в брачном поведении, связанные с религиозными (ислам и православие) и культурными особенностями народа (Сайфутдинова и др., 2019). Н.Н. Азисовой на основе результатов социологических исследований рассматриваются ценности и традиции современной татарской семьи в Республике Мордовия, ее отличие в плане ценностных ориентаций от семей других этнических групп, проживающих в регионе (Азисова, 2013).

Результаты. В традиции татар Мордовского края существуют обряды, предшествующие бракосочетанию. Подобно традиционной свадьбе, структура свадебного обряда татар разделяется на три этапа: предсвадебный, свадебный и послесвадебный. Важный обряд, предшествующий бракосочетанию у поволжских татар, получил название башкода (с тюрк. ‒ «главный сват», который договаривается о предварительных условиях брака, после чего следует засылка сватов в «официальном» порядке). В классической форме, т. е. в виде предварительного сговора родителей невесты и жениха, этот обряд соблюдается в настоящее время не везде. В то же время баш-кода, как встреча и обсуждение непосредственных условий будущего торжества, бытует в той или иной форме почти во всех татарских селах Мордовии. Практически во всех татарских семьях соблюдался непосредственный брачный обряд никах (араб. ‒ «бракосочетание»). В исламском семейном праве никах ‒ это брак, заключаемый между мужчиной и женщиной. Однако в России такой обряд не имеет никакой юридической силы, поэтому после никаха супруги, как правило, регистрируют свои отношения в ЗАГСе.

Никах читается только мусульманам, т. е. мужчина обязательно должен быть совершеннолетним мусульманином и не попадать под категорию махрам (близкий родственник или опекун, за которого женщина не имеет права выходить замуж). Невеста изначально может быть другой веры, но обязательно должна принять ислам.

Брак предполагает выкуп – махр. Он похож на приданое, за исключением того, что это обязательный подарок, который жених делает непосредственно невесте во время никаха. Однако махр в той или иной форме дарится (выплачивается) лишь в 66 % случаев заключения брака (Бареев, Илькаева, 2016: 76).

После проведения никаха следует свадьба. Татарская свадьба ( туй ) еще несколько десятилетий назад представляла собой комплекс взаимосвязанных ритуалов и их элементов, корни которых уходили в далекое прошлое. Например, глубокое символическое значение имели ритуалы защиты жениха и невесты от дурного глаза или злого влияния, предусматривавшие и стрельбу из ружей в воздух, и плотное покрывало на молодой, и многочисленные молитвенные пожелания, и мн. др.

Несмотря на то, что современная татарская свадьба уже лишена многих этнических черт, сохраняется общая структура обрядов свадебного цикла и их последовательность. Вместе с тем некоторые обряды традиционной татарской свадьбы неодинаково распространены в селах и разнообразны.

Место проведения торжества украшают согласно вкусу, желаниям и религиозным предпочтениям молодоженов, а также их родителей. Пользуются популярностью обычные свадебные украшения и этноконфессиональный декор: нарядные скатерти, посуда с национальными татарскими узорами, подушечки с орнаментом, духовные наставления из аятов и Корана.

Традиционные татарские свадебные одежды молодоженов, как правило, отличаются от привычных европейских нарядов. Невеста – символ скромности и чистоты, поэтому праздничная одежда молодой должна полностью закрывать тело, руки и область декольте. Платье до пят или же брюки с туникой сочетаются с головным убором, который полностью закрывает волосы. Девушка может оставить открытыми лишь кисти рук и лицо, все остальное должно быть скрыто одеждой от посторонних взглядов.

К одежде жениха относятся не столь скрупулезно и предъявляют намного меньше требований, чем к наряду невесты. Будущий супруг на свадебном торжестве может быть в обычном классическом костюме любого цвета, белой рубашке и галстуке. Одежда для татарского жениха почти ничем не отличается от наряда любого европейского новобрачного. Его выделяет лишь головной убор – тюбетейка.

Немало разных самобытных обычаев и обрядов проходило и после основного свадебного торжества. Например, в с. Ломаты Дубенского района Республики Мордовия свекровь молодой дарила постельное белье, полотенце, халат и ночную рубашку, которые следовало непременно износить в течение трех лет. У темниковских татар на второй день гуляний проводили такой обряд: невеста садилась на корточки в центре комнаты, и ее накрывали фатой и скатертью. После этого маленький мальчик, постукивая скалкой о скалку, приговаривал, чтобы у молодых было много детей, счастье в семье и здоровье. Скатерть, которой была накрыта невеста, кидали в незамужних девушек: та, кто ее поймает, выйдет замуж следующей.

Очень важным семейным татарским обрядом является имянаречение ребенка. Рождение ребенка у татар, как и у других народов, относится к числу наиважнейших семейных событий, поэтому сопровождается особыми ритуалами. Обряд имянаречения ( исем кушу ) включает разные по характеру и содержанию действия: выбор имени, смена имени, угощение родителей новорождённого ( бябяй ашы ) и особая помывка в бане роженицы с ребенком ( бябяй мунчасы ).

В исламской традиции принято проводить имянаречение как на первый, так и на седьмой день после рождения ребенка. Религиозные источники сходятся в том, что имя ребенку нужно обязательно дать в течение недели. Издавна считалось, что, откладывая обряд, можно было причинить вред новорожденному.

Имянаречение проводится в мечети или дома с приглашением имама. Родители новорождённого приглашают родственников и близких знакомых. Когда все соберутся, начинается обряд имянаречения. Имам (мулла) с ребенком на руках становится лицом к Кибле и спрашивает родителей, какое имя они хотят дать своему ребенку. Затем мулла три раза читает азан и произносит в правое ухо младенца данное родителями имя.

Выбор самого имени был особым действом, так как в традиционной татарской культуре личное имя выполняет социальную, идентифицирующую и мифологическую функции. При выборе имени учитывались и внешняя, и внутренняя формы: благозвучность, национальная специфика, сочетание с фамилией и отчеством, мода и т. д.

При выборе имени для своего ребенка 54 % татарских семей в Мордовии выберут (или выбрали) традиционное священное мусульманское (арабское) имя (Мухаммед, Ахать, Абдулл-Карим, Зульфия, Амина, Марьям и пр.), около трети (34 %) – имя не являющееся традиционным у мусульман, но широко применяемое татарами в России (Ринат, Альберт, Ильдар, Альбина, Эльвира и пр.) и лишь 12 % отдадут предпочтение нейтральному имени, которое никак не ассоциируется ни с какой национальностью или вероисповеданием (Бареев, Илькаева, 2016: 75‒76).

Еще одной семейно-брачной традицией является обряд обрезания для мальчиков (сун-нат). Суннат – исламский термин, означающий обряд обрезания, представляющий собой усечение крайней плоти1. Это не просто медицинская процедура, а ритуал введения человека в религию. В исламе эта традиция является важным событием в жизни мальчика, некой своеобразной формой социализации. Религиозное значение данного обряда определено не только чтением молитв, но и соблюдением предписаний Корана. Обряд обрезания в исламе издавна означает принадлежность мужчины к религии.

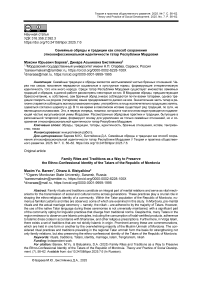

Еще одной своего рода семейной традицией среди татар в России является знание родного татарского языка. Большинство татар в Мордовии так или иначе владеют родным языком, из них 17 % знают его в совершенстве, еще 48 % уверенно говорит на нем (рис. 1) (Бареев, 2023: 726‒727).

Рисунок 1 ‒ Владение татарским языком среди респондентов, %

Figure 1 ‒ Tatar Language Proficiency among Respondents, %

Одеваться в соответствии с нормами шариата ‒ часть семейных традиций любой мусульманской общины, к которым в том числе относится и татарская умма Республики Мордовия. Значительная доля татар в Мордовии одевается (или старается одеваться) в соответствии с исламскими правилами. Более трети опрошенных татар в регионе оценили свой гардероб на 5 и 4 балла (по 5-балльной шкале) как соответствующий традиционным мусульманским стандартам.

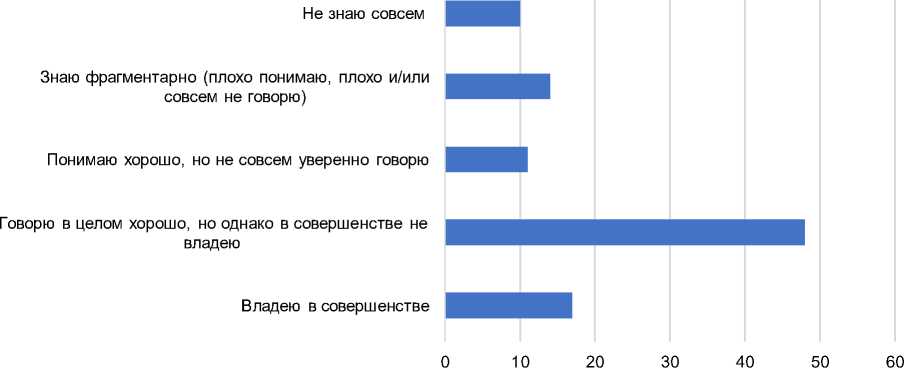

В исламском семейном праве существует норма жениться/выходить замуж за представителя своей веры. Данная норма также, по сути, уже стала традицией для татар Республики Мордовия. Подтверждением этому является то, что для большинства татар, проживающих в республике, принадлежность к собственной национальности (вере) ‒ это важный фактор в выборе брачного партнера, на это указывает 70 % опрошенных татар в регионе в возрасте до 35 лет (рис. 2) (Бареев, 2023: 727).

При наступлении смерти мусульманина родные и близкие должны проводить покойного в соответствии с теми обрядными нормами, которые предусмотрены в исламе. Татарские похоронные традиции и обряды весьма самобытны, а в Республике Мордовия они отличаются синкретич-ностью элементов. Обряды этнического происхождения тесно переплетаются непосредственно с исламскими обрядами. Такие религиозно одобряемые действия, как чтение Корана и специальных молитв, раздача садака, нередко сопровождаются ритуалами, которые неоднозначно оцениваются мусульманским духовенством. Это касается пышных застолий, оставления на могилах различных металлических предметов, развешивания на могильных оградах поминальных лент из материи, посыпания могилы небольшими белыми камешками, что является скорее тенгрианскими традициями, нежели традиционными исламскими.

Поминки среди поволжских татар давно стали традиционной семейно-религиозной практикой. В Республике Мордовия проведение поминок среди местного татарского населения происходит на 3, 7, 40-й день, полгода и год после смерти. В то же время в отдельных селах поминки в их традиционном виде не проводятся.

В татарской мусульманской умме республики, как и в других регионах Поволжья с компактным проживанием татар, сложился единый порядок поминального обряда с определенными днями проведения поминального обеда, количеством приглашаемых лиц, видами блюд и садака (Бареев, Агишев, 2020).

Рисунок 2 ‒ Приоритет выбора брачного партнера в контексте его вероисповедания, %

Figure 2 ‒ The Priority of Choosing a Marriage Partner in the Context of His Religion, %

Говоря о семейных обрядах и традициях, нельзя не упомянуть религиозные и национальные праздники поволжских татар. Ураза-байрам является одним из наиболее важных и почитаемых религиозных праздников мусульман всего мира. Праздник символизирует окончание священного месяца рамадан. Примечательно, что еще в середине XX в. татары республики, несмотря на сильную антирелигиозную кампанию со стороны государственных органов, массово отмечали праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.

На сегодняшний день в Мордовии также проводятся праздничные коллективные богослужения в мечетях. После праздничного намаза в селах принято отправляться на кладбища, чтобы совершить дуа1 по своим умершим родственникам и близким людям.

Другой религиозный праздник, который также массово отмечают татары республики, является Курбан-байрам ‒ праздник жертвоприношения. В этот день мечети Саранска становятся многолюдными. Татары Мордовии традиционно приходят на праздничную молитву и совершают коллективный намаз. После намаза верующие также стараются пойти на кладбища, чтобы почтить память умерших.

Еще одним из праздников, который массово отмечают татары не только Мордовии, но и всего Поволжья, является сабантуй (праздник плуга). Не имея религиозной основы, он вобрал в себя все самое лучшее из огромной «копилки» национальных татарских праздников. Сегодня сабантуй превращается в общенациональный фестиваль, объединяющий не только татар, но и другие народы Республики Мордовия. Главный татарский национальный праздник, посвященный труду на земле, отмечает окончание весенних полевых работ и красиво раскрывает все традиции, обряды и обычаи татарского народа.

Заключение . Изучение семейных обрядов и традиций татар Республики Мордовия раскрывает их важнейшую роль в сохранении этноконфессиональной идентичности в многонациональном и многоконфессиональном регионе. Посредством таких ритуалов, как свадьбы, рождения, похороны и религиозные праздники, татарские семьи передают культурные ценности, язык и исламские традиции из поколения в поколение, укрепляя чувство принадлежности и преемственности. Эти практики не только поддерживают коллективную память, но и служат средством сопротивления культурной ассимиляции.

Полученные результаты подчеркивают адаптивный характер татарских традиций, которые эволюционировали, сохраняя при этом ключевые элементы, отличающие их этническую и религиозную идентичность. В условиях глобализации и демографических изменений сохранение этих обычаев остается жизненно важным для поддержания культурной самобытности татарской уммы Мордовии. Дальнейшие исследования могли бы изучить взаимосвязь между традиционными практиками и современными влияниями, а также роль молодежи в сохранении этих элементов культурного наследия.

Таким образом, исламские практики и татарские традиции переплетаются в повседневной жизни, укрепляя социальные связи. Обряды и традиции, по сути, выступают маркерами идентичности, отличающими татар от большинства русского и мордовского населения региона.

Полученные в ходе исследования данные, на наш взгляд, могут быть использованы в качестве инструмента для поддержания уникальной культуры мордовских татар, что имеет значение для прав меньшинств, национальной политики и социальной стабильности общества.