Семена культурного проса с памятника Сопка Булочка (Приморье)

Автор: Медведев В.Е., Сергушева Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты археоботанического анализа семян растений из двух скоплений, обнаруженных визуально в 2003 и 2004 гг. в ходе работ совместной Российско-корейской экспедиции в жилищах обширного многослойного пос. Сопка Булочка. Всего проанализировано более 16 000 семян, абсолютное большинство которых принадлежит просу итальянскому (Setaria italica subsp. italica). Из них только два семени идентифицированы как принадлежащие другому виду культурного проса - обыкновенному (Panicum miliaceum). Большая часть проанализированных семян получена из пробы № 1 с пола жилища № 1 кроуновской культуры раннего железного века (2 500-2 000 л.н.). Скопление семян размещалось под углистът слоем поблизости от горелой деревянной конструкции и каменного ящика-очага. Очевидно, зерно изначально находилось в деревянной коробочке или мешочке. Именно эти семена первоначально ошибочно были определены как принадлежащие маку снотворному. В пробе № 2 из верхней части заполнения жилища № 9 (зайсановская культура позднего неолита (5 200-3 400 л.н.)) найдено всего 15 зерновок проса итальянского. Стратиграфические наблюдения, морфологическое и размерное сходство зерновок проса итальянского из двух проб позволяет предположить их принадлежность к одному периоду - времени функционирования на памятнике поселения кроуновской археологической культуры. Находки семян итальянского и обыкновенного проса и остатки других культурных растений известны на ряде памятников этого времени (Корсаковское II, Черепаха-13, Шеломаев Ключ). Относительно частые находки семян культурного проса на памятниках раннего железного века Приморья, в т.ч. на пос. Сопка Булочка подтверждает значимую роль проса в системах жизнеобеспечения населения этого периода в общем и у носителей кроуновской археологической культуры в частности.

Итальянское и обыкновенное просо, земледелие, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/145145578

IDR: 145145578 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.457-462

Текст научной статьи Семена культурного проса с памятника Сопка Булочка (Приморье)

При исследовании совместной Российско-корейской экспедицией, организованной ИАЭТ СО РАН и Государственным институтом культурного наследия Республики Кореи, многослойного памятника Сопка Булочка вблизи дельты р. Партизанской на юге Приморья в 2003 г., в котловане жилища № 1 кроуновской археологической культуры раннего железного века зафиксировано скопление карбонизированного зерна. В жилище размерами 2,1 × 2,6 м располагался ящик-очаг, сложенный из плит белого известняка и перекрытый песчаниковой плитой. Скопление находилось под углистым слоем на уровне пола жилища поблизости от горелой деревянной конструкции и ящика-очага (глубина залегания -270 см), имело достаточно компактные размеры – 19,0 × 14,0 × 6,0-7,0 см. По-видимому, зерно изначально размещалось в деревянной коробочке или мешочке [Деревянко и др., 2004, с. 70, 82, рис. 26]. Приблизительные подсчеты показывают, что объем скопления не превышал двух литров.

Первоначально семена из этого скопления были идентифицированы как принадлежащие маку снотворному (син. мак опийный, Papaver somniferum ) [Там же, с. 322-324]. Но его присутствие на памятнике раннего железного века юга Дальнего Востока России выглядело довольно сомнительным. Находки мака на археологических памятниках юга Дальнего Востока не известны даже для средневекового времени.

С целью уточнения видового определения этих семян нами была проведена их повторная идентификация. Помимо остатков из описанного зернового скопления были проанализированы семена, обнаруженные названной экспедицией в 2004 г. в небольшом скоплении в верхней части отложений котлована жилища № 9 того же памятника. Первому образцу был присвоен № 1, остатки из жилища № 9 были поименованы «образец № 2».

Образец № 1 представлен черной пылеватой супесью с включением многочисленных мелких округлых карбонизированных семян растений, фиксировавшихся визуально. Его общий объем не превышал 100 мл. Для удаления супеси он был просеян через почвенное сито с размерами ячеи 0,5 мм. После чего с использованием стереоскопического микро скопа с рабочим увеличением 458

до ×20 из оставшейся пробы выбирались растительные о статки. В итоге получено огромное количество однотипных карбонизированных семян, общий объем которых составил 22 мл. Проведенные подсчеты показали, что в 1 мл содержится 670 семян; таким образом, их общее количество в пробе может быть оценено приблизительно в 16 000 экз.

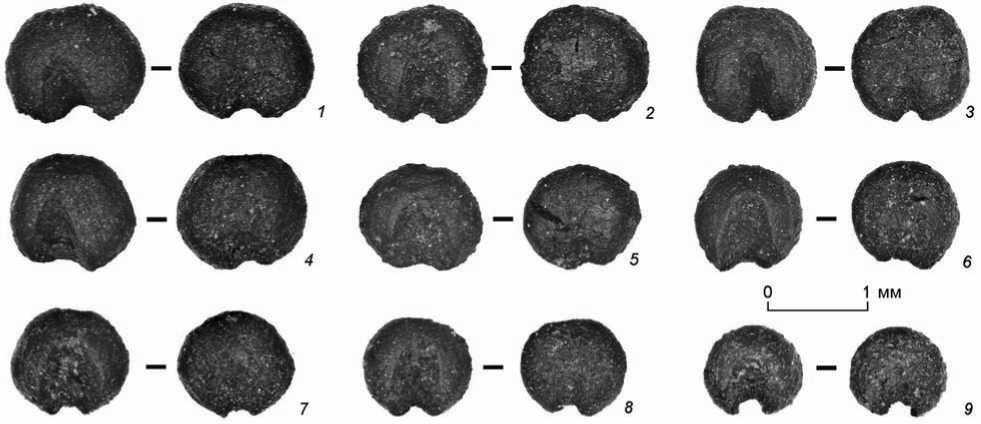

Все семена представлены однотипными зерновками шаровидной формы со слегка округлой спинкой и более уплощенным брюшком. У многих семян на брюшной стороне имеется ясно различимая вертикальная ложбинка, тянущаяся от основания зерновки до его верхушки. Со спинной стороны присутствует глубокая зародышевая впадина. Она имеет форму перевернутой «V» и занимает 60 % и более длины зерновки. Сам зародыш сохранился лишь у немногих зерновок. Очевидно, у большинства семян он был утерян еще в древности, по-видимому, при механической очистке зерна. Рубчик ясно различимый, овальной формы находится на брюшной стороне, у основания зерновок (см. рисунок ). Вершина у большинства зерновок округлая (см. рисунок, 2, 6, 8, 9 ) или слегка уплощенная (см. рисунок, 1, 3, 4 ). Абсолютно у всех отсутствуют цветковые чешуи. Небольшой фрагмент ее зафиксирован у единственной зерновки. Это свидетельствует о том, что зерно было тщательно очищено от чешуй. Большинство зерновок в скоплении представлено отдельными экземплярами, но имеется небольшое количество более или менее крупных комочков из склеившихся вместе семян. Средние размеры для 30 зерновок составили 1,15-1,21-0,85 мм (табл. 1). Среди семян встречены значительно меньшие экземпляры (см. рисунок, 9 ). Средние размеры, просчитанные для 10 таких экземпляров, 0,86-0,81-0,53 мм (табл. 2).

В целом описанная морфология является типичной для зерновок проса итальянского ( Setaria italica subsp. italica ), характерного культурного растения Восточной Азии и Дальнего Востока России.

Кроме проса итальянского в исследованной пробе обнаружены две зерновки, морфология которых типична для проса обыкновенного ( Panicum miliaceum ). Они сферической формы, брюшко и спинка одинаково выпуклые. Зародышевая впа-

Зерновки проса итальянского ( Setaria italica subsp. italica ) из зернового скопления в жилище № 1. Вид со спинной и брюшной сторон. Памятник Сопка Булочка. Раскоп 2003 г.

Таблица 1. Размерные показатели зерновок проса итальянского из жилища № 1 (образец № 1) памятника Сопка Булочка (раскопки 2003 г.)

|

№ п/п |

Длина (L), мм |

Ширина (B), мм |

Толщина (T), мм |

Индекс L/B×100 |

Индекс T/B×100 |

|

1 |

1,25 |

1,5 |

0,83 |

83,33 |

55,33 |

|

2 |

1,15 |

1,25 |

0,8 |

92,00 |

64,00 |

|

3 |

1,05 |

1,2 |

0,75 |

87,50 |

62,50 |

|

4 |

1,0 |

1,05 |

0,75 |

95,24 |

71,43 |

|

5 |

1,02 |

1,13 |

0,8 |

90,27 |

70,80 |

|

6 |

1,3 |

1,4 |

0,9 |

92,86 |

64,29 |

|

7 |

1,15 |

1,25 |

0,8 |

92,00 |

64,00 |

|

8 |

1,2 |

1,2 |

0,85 |

100,00 |

70,83 |

|

9 |

1,1 |

1,15 |

0,8 |

95,65 |

69,57 |

|

10 |

1,15 |

1,2 |

1,05 |

95,83 |

87,50 |

|

11 |

1,07 |

1,0 |

0,7 |

107,00 |

70,00 |

|

12 |

1,23 |

1,35 |

0,93 |

91,11 |

68,89 |

|

13 |

1,02 |

1,04 |

0,8 |

98,08 |

76,92 |

|

14 |

1,23 |

1,27 |

0,8 |

96,85 |

62,99 |

|

15 |

1,18 |

1,2 |

0,9 |

98,33 |

75,00 |

|

16 |

1,1 |

1,2 |

0,9 |

91,67 |

75,00 |

|

17 |

1,18 |

1,2 |

0,97 |

98,33 |

80,83 |

|

18 |

1,1 |

1,15 |

0,93 |

95,65 |

80,87 |

|

19 |

1,8 |

1,3 |

1,0 |

138,46 |

76,92 |

|

20 |

1,13 |

1,08 |

0,87 |

104,63 |

80,56 |

|

21 |

1,3 |

1,3 |

1,0 |

100,00 |

76,92 |

|

22 |

1,1 |

1,8 |

0,84 |

61,11 |

46,67 |

|

23 |

1,05 |

1,1 |

0,8 |

95,45 |

72,73 |

|

24 |

1,1 |

1,25 |

0,85 |

88,00 |

68,00 |

|

25 |

1,05 |

1,1 |

0,75 |

95,45 |

68,18 |

|

26 |

1,15 |

1,17 |

0,8 |

98,29 |

68,38 |

|

27 |

1,1 |

1,18 |

0,8 |

93,22 |

67,80 |

|

28 |

1,1 |

1,08 |

0,7 |

101,85 |

64,81 |

|

29 |

0,9 |

1,0 |

0,82 |

90,00 |

82,00 |

|

30 |

1,2 |

1,22 |

0,97 |

98,36 |

79,51 |

|

среднее |

1,15 |

1,21 |

0,85 |

95,55 |

70,77 |

Таблица 2. Размерные показатели мелких зерновок проса итальянского из жилища № 1 (образец № 1) памятника Сопка Булочка (раскопки 2003 г.)

|

№ п/п |

Длина (L), мм |

Ширина (B), мм |

Толщина (T), мм |

Индекс L/B×100 |

Индекс T/B×100 |

|

1 |

0,85 |

0,75 |

0,45 |

113,33 |

60,00 |

|

2 |

0,85 |

0,87 |

0,65 |

97,70 |

74,71 |

|

3 |

0,74 |

0,8 |

0,45 |

92,50 |

56,25 |

|

4 |

0,83 |

0,73 |

0,45 |

113,70 |

61,64 |

|

5 |

0,83 |

0,8 |

0,5 |

103,75 |

62,50 |

|

6 |

0,85 |

0,73 |

0,5 |

116,44 |

68,49 |

|

7 |

0,87 |

0,8 |

0,5 |

108,75 |

62,50 |

|

8 |

0,95 |

0,88 |

0,6 |

107,95 |

68,18 |

|

9 |

0,85 |

0,8 |

0,47 |

106,25 |

58,75 |

|

10 |

1,0 |

0,9 |

0,7 |

111,11 |

77,78 |

|

среднее |

0,86 |

0,81 |

0,53 |

107,15 |

65,08 |

Таблица 3. Размерные показатели зерновок проса итальянского из жилища № 9 (образец № 2) памятника Сопка Булочка (раскопки 2004 г.)

Образец № 2 получен методом визуальной выборки из скопления в верхней части заполнения котлована жилища № 9. Его точное местонахождение неизвестно. Как и образец № 1 он представлен пылеватой черной супесью, объем которой не превышал 50 мл. Визуально растительные о статки в ней не фиксировались. Образец был профлотирован с использованием сита с размером ячеи 0,5 мм. Из полученной таким образом легкой фракции, после ее просушки, с помощью стереоскопического микроскопа были выбраны карбонизированные о статки растений. Всего в этой пробе обнаружено 15 зерновок проса итальянского и два мелких фрагмента ко сточки плода. Морфология, размеры и значения индексов зерновок проса оказались сходными с таковыми из образца № 1 (табл. 3). У них также отсутствовали покровные чешуи.

Образец № 2 получен из верхней части отложения котлована жилища зайсановской культуры позднего неолита. Следовательно, обнаруженные в нем остатки проса не могут относиться ко времени функционирования жилища и должны быть датированы несколько более поздним временем. Это наблюдение, а также морфологическое сходство зерновок итальянского проса из жилищ № 9 и № 1 позволяют предположить принадлежность обоих образцов к одному культурно-хронологическому этапу заселения памятника – кроуновскому, стратиграфически следовавшему на данном памятнике за зайсановским. Но окончательный вывод о принадлежности семян проса из верхней части заполнения жилища № 9 к кроуновской культуре возможен только на основании их датирования методом AMS.

Видовую принадлежно сть двух мелких фрагментов (2,6-1,7 мм) оболочки косточки плода, обнаруженных в этой же пробе, определить не удалось.

Повторное видовое определение семян из зернового скопления жилища № 1 памятника Сопка Булочка показало их принадлежность к итальянскому просу. В этом же скоплении идентифицированы две зерновки другого вида культурного проса – обыкновенного. В скоплении из жилища № 9 обнаружено 15 зерновок итальянского проса и два мелких фрагмента оболочки не идентифицированного плода. (Видовые определения макроботаниче-ских остатков с памятника Сопка Булочка показали принадлежность большинства из них к культурной флоре. Среди них преобладают зерновки проса итальянского.)

Зерновое скопление из жилища № 1 содержит огромное количество зерновок итальянского проса. Отсутствие у них цветковых чешуй и зародышей однозначно свидетельствует о том, что перед нами дранец – очищенные зерна проса, подготовленные для приготовления пищи. Такая подготовка включала несколько последовательных операций: сушка, обрушивание, отвеивание. Сушка могла осуществляться на открытом воздухе в солнечную сухую погоду или с использованием огня (в помещении или вне его). Обрушивание проводили пестами в ступках, при этом механически разрушались оболочки семян и зерно, таким образом, высвобождалось из чешуй. От отходов обрушивания зерно очищали, просеивая его через сита или отвеивая на ветру. То, что в этом скоплении не обнаружены иные растительные остатки культурного проса кроме его зерновок, свидетельствует о качественной очистке зерна.

Также обращает внимание отсутствие в образце о статков дикорастущих про совых растений, прежде всего зерновок щетинников и куриного проса. Эти растения из-за сходной биологии являются типичными и злостными засорителями посевов культурного проса [Лысов, 1968, с. 105]. Их семена в большем или меньшем количестве присутствуют среди зерновок культурного проса, полученных с археологических памятников юга Дальнего Востока России. И то, что в таком значительном по объему скоплении семян культурного проса совсем не обнаружены представители сорной растительности, выглядит довольно необычно. Гипотетически можно рассматривать несколько причин этого: например, тщательный уход за посевами или очень хорошая очистка собранного урожая. Имеющиеся в нашем распоряжении данные с Сопки Булочка недостаточны для надежного объяснения отсутствия семян сорняков в этом зерновом скоплении.

Находки семян итальянского и обыкновенного проса известны на целом ряде памятников раннего железного века Приморья. Согласно имеющимся данным эти культурные растения появляются на данной территории уже в позднем неолите, когда их выращивали носители различных локально-хронологических вариантов зайсановской культурной традиции [Сергушева, 2008а, б, 2013]. В последующие хронологические периоды просяное земледелие сохранялось в системах жизнеобеспечения населения этого региона. Так семена обоих видов проса обнаружены на памятнике Ольга-10 марга-ритовской культуры раннего палеометалла [Батар-шев и др., 2015]. Из литературных источников известна находка семян проса итальянского в жилище бронзового века памятника Кировское [Окладников, 1959, с. 82, 86, 87; Лысов, 1966]. Зерновки проса обыкновенного найдены в отложениях периода палеометалла на памятниках Новоселище-4 и Ану-чино-14 [Сергушева, 2008а]. В последующий период раннего железного века, представленного в Приморье янковской и кроуновской археологическими культурами, оба вида проса продолжают выращиваться населением. А находки их семян на археологических памятниках количественно преобладают среди остатков культурных растений. Находки зерновок проса известны на памятниках янковской культуры – Песчаный-1, Малая Подушечка; на памятниках кроуновской культуры – Шеломаев Ключ, Корсаковское II, Черепаха-13. На пос. Шеломаев Ключ остатки обоих видов проса обнаружены вместе с семенами культурных (ячмень голозерный, соя культурная и конопля посевная) и сорных растений в небольшой керамической миске [Слепцов, Сергушева, Горюшин, 2008].

Применение методики водной флотации при исследовании археологических памятников Дальнего Востока периода раннего железа позволяет гарантированно получать о статки культурных растений, среди которых, как правило, именно семена проса являются самыми многочисленными. Благодаря использованию этой методики зерновки проса, а также остатки других культурных растений (ячмень, пшеница) были обнаружены на памятнике кроуновской культуры Корсаковское II [Янушевич, Вострецов, Макарова, 1991, с. 6], в отложениях жилищ янковской и кроуновской культур на памятнике Черепаха-13 [Сергушева, Морева, 2017].

Согласно этим данным, у населения Приморья в I тыс. до н.э., в т.ч. у но сителей кроуновской культуры, существовала устойчивая традиция земледелия, значительное место в котором, по-видимому, занимало выращивание итальянского и обыкновенного проса. Пока же недостаток археоботанических данных не позволяет убедительно ранжировать оба вида проса и другие культурные растения по их хозяйственной значимо сти для населения Приморья этого периода. В то же время косвенные данные, такие как частота обнаружения о статков проса на археологи-че ских памятниках (как с использованием флотационной методики, так и при выборке визуально фиксируемых скоплений), в т.ч. на памятнике Сопка Булочка, дают веские основания предполагать его значимую роль в хозяйстве населения

Приморья в раннем железном веке и в частно сти у носителей кроуновской культуры.

Список литературы Семена культурного проса с памятника Сопка Булочка (Приморье)

- Батаршев С.В., Сергушева Е.А., Морева О.Л., Дорофеева Н.А., Крутых Е.Б. Поселение Ольга-10 в Юго-Восточном Приморье: новые материалы к дискуссии о маргаритовской археологической культуре // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 1 (28). – С. 26−36. –URL: http://ipdn.ru/_private/a28/26-36.pdf

- Деревянко А.П., Ким Бон-Гон, Медведев В.Е., Шин Чан-Су, Ю Ын-Сик, Краминцев В.А., Медведева О.С., Филатова И.В., Хон Хен-У. Древние памятники Южного Приморья. Отчет об исследованиях поселения Булочка в 2003 г. – Сеул: [б. и.], 2004. – Т. 1. – 341 c.

- Лысов В.Н. Чумиза и просо в условиях Приморского края: (О находках зерен злаков на археологических памятниках) // Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Сибирский археологический сборник. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1966. – Вып. 2. – С. 148–150.

- Лысов В.Н. Просо. – Л.: Колос, 1968. – 224 с.

- Окладников А.П. Отчет об археологических работах Дальневосточной археологической экспедиции Института археологии АН СССР в 1959 г. // Архив ИА РАН. – Р. 1. – № 2029. – 140 л.

- Сергушева Е.А. Использование растительных ресурсов населением Приморья в эпоху неолита – раннего металла (по археоботаническим данным поселений): автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2008а. – 30 с.

- Сергушева Е.А. К вопросу о появлении земледелия на территории Приморья в позднем неолите: археоботанические исследования // OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. – М.: Параллели, 2008б. – Вып. 6. – C. 180−195.

- Сергушева Е.А. Динамика земледелия в позднем неолите Приморья по данным археоботаники // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2013. – № 4 (23). – С. 155−162. – URL: http://ipdn.ru/_private/a23/155-162.pdf.

- Сергушева Е.А., Морева О.Л. Земледелие Южного Приморья в I тыс. до н.э.: карпологические материалы поселения Черепаха-13 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2017. – № 4 (39). – С. 195−204. – DOI: 10.20874/2071-0437-2017-39-4-195-204.

- Слепцов И.Ю., Сергушева Е.А., Горюшин Ю.А. Жилище поселения Шеломаев Ключ (Приморье): планиграфия, инвентарь, ботанические остатки // Cultural exchange in East-Sea and Primorye region of Russia. The 16th International conference of the Association of North-East Asian cultures. – Busan, 2008. – P. 383−391.

- Янушевич З.В., Вострецов Ю.Е., Макарова С.А. Палеоэтноботанические находки в Приморье: препринт. – Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. – 24 с.