Семиотическая основа дискурса по Ж. Лакану

Автор: Долгова Надежда Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 7, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/146120438

IDR: 146120438

Текст статьи Семиотическая основа дискурса по Ж. Лакану

(Ясперс)

В настоящее время стало очевидным, что наше представление о языке как системе знаков, противопоставленной речи, не раскрывает истинной его сущности. Уже давно мы отходим от объективации и деперсонализации представления языка и говорим о языке как способе жизнедеятельности человека, форме реализации личности и организации межличностного общения в процессе совместной деятельности людей. Язык является необходимым условием существования человеческого общества, обеспечивая необходимый для его практической деятельности обмен сообщениями, содержащими информацию, знания. Он возникает из необходимости общения и представляет собой коммуникативную систему.

Еще Ф. де Соссюр говорил, что субъект вписан в язык, является «функцией» языка, становится говорящим субъектом, только соединяя свою речь с системой языковых представлений, где язык есть «речевая деятельность минус речь» [12]. П. Бурдье в своих работах склоняется к тому, что кодификация языка является основополагающей, поскольку обеспечивает коммуникацию и снимает экивоки и неясности, в частности, во взаимодействиях, т.е. связь языка и речи очевидна [1; 2]. Ж. Деррида под языком понимает не только выражение мысли в словах, но и любой другой способ выражения психической человеческой деятельности [3–7]. Ж. Лакан в своих трудах [8–10] указывает, что речь является центром объединения субъекта с другим. Именно здесь происходят изменения и реализуется одна из функций речи – «соблазнение», т.е. вовлечение другого в свою игру.

Ж. Лакан, французский ученый ХХ в., затрагивает проблемы таких научных направлений, как философия, структурализм, психология, психоанализ, лингвопсихология, лингвосоциология. Над всеми этими науками в его работах доминирует наука о языке, который является «универсумом» [10: 406], где все значения должны найти свое место. Язык – это система знаков, и в качестве таковой это система полная. С ней можно сделать абсолютно все, при условии, что имеются говорящие субъекты [Op. cit.: 409].

Ж. Лакан рассматривает язык как явление психологическое, так как в ХХ в. в фокусе внимания находятся психологические свойства функционального языка, т.е. язык становится психологическим объектом не только лингвистики, но и других смежных наук. В основе языка лежит и социальное явление, т.е. функционирование языка в обществе, и системность языка, у которого изучается его внутренняя и внешняя структуры, их взаимодействие в процессах структурализма. В работах Ж. Лакана прослеживаются его психоаналитические и философские концепции, которые свидетельствуют как о традиционно метафизической установке, так и о явно декон-структивной чувствительности мысли. Сама установка на обретение «полной» речи в результате психоаналитической работы, темы логоса, слова, истины как условия развертывания логики означающего, голоса как орудия этой логики являются этому подтверждением. Ж. Лакан говорит, что «язык нам несет отпечаток истории, он так же случаен, как и символ √, и отмечен к тому же двусмысленностью» [10: 406].

В своих работах Ж. Лакан, синтезировав философскую, системноструктурную, социальную, психологическую, историческую основы языка, провозглашает приоритет факторов, обеспечивающих успешное использование языка субъектом коммуникативной деятельности для достижения поставленных целей, что сближает язык с кругом человековедческих наук. Он говорит о первичном языке, т.е. языке «желания», который рассказывает нам о себе с помощью символов. Язык первичен по отношению ко всему, а законы языка являются основой буквально всего в мире людей. Язык определяет мир, в котором живет человек. Эта создающая реальность функция языка определяется структурой знака, а именно отношением означающего и означаемого, заключающемся в детерминации означаемого означающим, что может быть выражено алгоритмом «означающее над означаемым».

Используя понятия «означающее» и «означаемое», Ж. Лакан опирался на теорию Ф. де Соссюра, который, исходя из положения о произвольности (конвенциональности) знака, показал, что значение, содержание знака, определяется не столько связью означающего и означаемого, «акустического образа» и «понятия» и тем более не соотнесением слова с предметом, а, прежде всего, связью означающего с другими означаемыми: «… для определения значимости слова недостаточно констатировать, что оно может быть сопоставлено с тем или иным понятием, … его надо, кроме того, сравнить с подобными ему значимостями, т.е. с другими словами, которые можно ему противопоставить» [12]. Например, значение слова любовь определимо через соотнесенность со значениями слов дружба, ненависть, привычка и т.д.

Такая замкнутость средств языка на самих себе порождает особую ценность единства системы в коммуникации. Необходимость при передаче более или менее сложных сообщений опираться на согласованность понимания значения и смысла слов предполагает единство не только некоей языковой, но и культурной реальности (реальности культуры). Знаки человеческого языка сами обладают способностью создавать реальность, прежде всего реальность ситуации общения, интерсубъективную реальность:

«… именно степень усвоенной языком интерсубъективности, которая получает свое выражение в “Мы”, служит в нем мерой его ценности в качестве речи» [8: 68]. Создавая реальность «мы», язык создает и реальность «Я», реальность субъекта.

Этот частный язык представляет собой систему, доступную пониманию в любой другой такой же системе. Символизм языка означает, что действие его протекает в говорящем безотчетно, бессознательно. Если символы эти лежат в основе всех семантем языка, то, воспользовавшись метафорой, символическое смещение которой нейтрализует вторичный смысл сопряженных его терминов, можно полностью восстановить в речи ее способность вызывать представления.

То, к чему стремится речь в своей символизирующей функции – это трансформировать субъект, которому она адресуется, установив его связь с субъектом, от которого она исходит, т.е. создав эффект означающего.

Форма, в которой изъясняется язык, сама по себе служит определением субъективности, ссылаясь на дискурс другого. В этом качестве языка говорящий облечен высшей функцией речи, так как, отправляя адресату новую реальность, связывает себя с его реальностью. Следовательно, человеческий язык создает ситуацию общения, в которой передающий получает от принимающего свое собственное сообщение в обращенной форме. Во-первых, обращение субъекта, согласившегося потолковать, предполагает своего толкователя; другими словами, говорящий конституируется тем самым как интерсубъективность. Во-вторых, требование восстановить непрерывность мотиваций субъекта может быть удовлетворено лишь внутри интерсубъективной непрерывности того дискурса, в котором история субъекта конституируется.

По словам Ж. Лакана, речь является опосредованием между субъектом и другим, и она подразумевает реализацию другого в самом опосредовании. Важным элементом реализации другого является то, что речь может нас с ним объединить. Именно в этом измерении и происходят наши бесконечные перемещения [9: 66].

Субъект (говорящий, адресант), вступая в общение, предполагает другого субъекта (слушающего, адресата), и тем самым говорящий конституируется как интерсубъективность. Степень интерсубъективности языка выражается в «мы» и служит мерой его ценности в качестве речи.

Референтом собственного «Я» является «другой». Собственное «Я» устанавливается в отнесенности к «другому». Уровень, на котором происходит переживание другого, в точности определяет уровень, на котором буквально для субъекта существует собственное «Я». Способ воплощения акта речи в большей или меньшей степени определяется для субъекта фиксациями его характера, его структуры и всегда проецируется на некоторый уровень, некоторый стиль отношения к другому [9: 69].

Становится видна антиномия, внутренне присущая отношениям речи и языка. По мере того как язык становится все более функциональным, он делается непригодным для речи; получив же характер слишком частный, он утрачивает свою языковую функцию.

Отметим, что чем более нейтрализуются служебные функции языка, приближаясь к чисто информационным, тем более ему вменяется избыточность. То, что в информации является избыточным, в речи выполняет функцию резонанса, ибо функция языка не информировать, а вызывать представления.

Говорящий идентифицирует себя с адресатом, чтобы затеряться в нем как объект. При этом адресат реализует высказывание не в прошедшем времени, выражающем то, что было, не в перфекте, выражающем присутствие того, что было, в том, что я есть сейчас, а скорее в предшествующем будущем: то, что я буду в прошлом для того, чем я теперь становлюсь.

Коммуниканты вступают во взаимодействие не для получения реакции, которая не является ответом. Говоря с кем-то, говорящий обращается к нему с каким-то определенным высказыванием, передавая тем самым субъективную функцию, которую, отвечая говорящему, адресат обязательно возьмет на себя, чтобы согласиться или не согласиться с ней. С этого момента определяется функция собственного ответа говорящего, состоящая не только в том, чтобы быть воспринятым субъектом как одобрение или неприятие его дискурса, а в том, чтобы признать или упразднить в качестве субъекта его самого.

Субъект ставит свой вопрос через 3-е лицо «Эго», через посредство которого он наслаждается объектом, в котором его вопрос воплощается. Смысл дискурса субъекта следует искать во взаимоотношениях «собственного я» субъекта, т.е. системы объективации субъекта, и «я» его дискурса.

Мы наблюдаем взаимодействие двух «я», между которыми устанавливается общение, в котором субъект рассматривает себя как объект; субъективность допускается только в качестве иллюзии, а речь отвергается ради поисков «переживания», проникновение в которое и становится окончательной целью. Единственная цель такого высказывания – это появление истинной речи и осознание субъектом своего высказывания и самого себя в ее соотнесенности с неким будущим. Такое речевое «вмешательство» воспринимается субъектом в соответствии с его структурой и принимает обусловленную своей формой структурообразующую функцию.

Представляется, что основное оформление организации диалогического взаимодействия, по Ж. Лакану, передает следующая формула:

Субъект (1 лицо) – Глагол (Предшествующее будущее) – Посредник субъекта (Эго – 3 лицо) – Объект = Субъект (2 = 1 лицо) – Цель / Осознание себя и своего высказывания.

Итак, диалогическое общение представляет собой взаимодействие партнеров: субъект (говорящий, адресант), который, вступая в общение, предполагает другого субъекта (слушающего, адресата); тем самым говорящий конституируется как интерсубъективность, внутри непрерывности дискурса которой определяется цель субъекта. При этом взаимодействие наблюдается в том случае, если субъект рассматривает себя как объект, т.е. если существует взаимодействие партнеров друг с другом, упорядоченное в единый процесс. Взаимодействие между отправителем информации и ее получателем является основой для интерактивной сущности общения, когда роль отправителя сводится к тому, чтобы реализовать свое сообщение, т.е. быть автором, и доставить его получателю, который, в свою очередь, обрабатывает его с позиции отправителя посредством его «Эго» с целью получения его обработанной информации в измененной форме для осознания своего «я» и своей цели.

Процесс создания дискурса невозможен без языковой системы. Референтом собственного дискурса выступает дискурс реципиента. Собственный дискурс устанавливается в отнесенности к другому дискурсу, который является его коррелятом. Любой акт речи субъекта как активно действующего участника общения, осознающего свое место в системе коммуникации, проецируется к потребностям, мотивам, интересам и целям дискурса другого участника коммуникации.

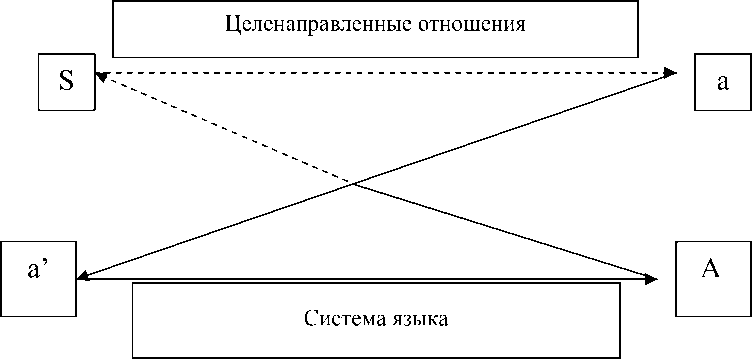

Субъект строит дискурс, элементарным компонентом которого является речевое действие, совершаемое в рамках данного коммуникативнопрагматического пространства, т.е. при определенном составе участников коммуникации, преследующих свои коммуникативные цели, в определенное время и в определенном месте, в определенной обстановке общения. Обратимся к схеме структуры создания дискурса субъекта (говорящего) (см. рис.1) (схема заимствована из работ Ж. Лакана, но используется в другом смысле).

На рис.1 представлен процесс создания дискурса говорящим субъектом с использованием следующих обозначений:

S (субъект коммуникации) – участник коммуникации;

a – объекты субъекта коммуникации (референты), объекты действительности, которые имеет в виду говорящий, произнося речевой отрезок. Отношения референции обычно устанавливаются непосредственно между референтом и «указывающим на него», отсылающим к нему «языковым выражением»;

a’– намерения, потребности, мотивы, интересы, желания и цели субъекта, которые могут быть реализованы в словесной форме;

A – языковой код, т.е. набор вербальных и невербальных средств для осуществления коммуникации.

В этой структуре обнаруживаем три компонента a, a’, A, которые создают дискурс. Именно на этих трех компонентах структурируется дискурс субъекта. Речевой акт возможен, так как субъект включен в систему трех компонентов, проявляется и утверждается в результате осуществления реального дискурса. Реальный дискурс представляет собой опосредование человеческого желания, намерения посредством системы языка. Будучи сформированным (a'), желание становится выраженным сначала в языковом коде (А), а затем в реальном дискурсе Субъекта (S). Речь субъекта яв- ляется по сути своей реализацией желания/намерения говорящего субъекта через прохождение через языковую систему, которая выражает синтагматические и парадигматические отношения при выборе способа выражения смысла (значения) высказывания.

Рис. 1

Язык существует для того, чтобы связать говорящего субъекта с морем смыслов (значений) реальной действительности, и для того, чтобы помешать говорящему субъекту его понять. Но через языковой код восстанавливается целостность посредством языковой системы. Комплексное семиотическое пространство представлено на рис. 2.

Сигнал: визуальный знак и/или вербальный знак

↓

Представление о предмете речи

↓

Множество значений

↓

Выбор значения

↓ Слово

Рис. 2

Знак рассматривается как материальный, чувственно-воспринимаемый предмет (явление, действие), выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя (заместителя) другого предмета или явления и используемый для приема, хранения, преобразования и передачи информации об этом замещающем предмете или явлении [11].

Всякий знак функционирует как акт обозначения для чего-нибудь обозначаемого, т.е. он используется для сообщения кому-либо о чем-либо и с какой целью или установкой. Это говорит о том, что каждый знак имеет значение (содержание), которое отражает его специфичность. Следовательно, любой знак предмета, явления, действия представляет его смысловое отражение со всеми его нюансами. Предмет коммуникативного взаимодействия – духовно-психологическая сфера человека, а также его поведение, состояние или отношение к предмету, явлению, действию. Т.е. знаки способны вызвать определенные ассоциации, чувства, оценки и т.д., например, зависть, любовь, уважение, ненависть и др.

Любой знак обладает способностью варьироваться и делиться на множество частей, поэтому он может обладать бесконечным числом значений, которые отличаются друг от друга различными нюансами. Множество значений – это семиотическая характеристика дискурса. Множество значений знаковой системы создает единое комплексное семиотическое пространство, которое отражает его связь с дискурсом, отражающим интенциональные состояния говорящего как вербального, так и невербального порядка. Выбор значения, содержание знака, определяется связью означающего с другими означаемыми, т.е. необходимо сравнить одно значение с другим, противопоставить, расчленить и выделить то значение, которое подходит больше всего к конкретной ситуации. Т.е. человек может выбрать то значение, которое необходимо для определенной задачи и цели, и тем самым манипулировать коммуникативной ситуацией.

В результате обработки информации происходит воспроизведение знака в виде слова, предложения, высказывания, дискурса, жеста и т.п.

В любой интеракции партнеры добиваются понимания, т.е. значение слова должно оказать такую силу воздействия на партнера по коммуникации, которая соответствовала бы целям адресанта. Значение слова должно интерпретироваться собеседником так, чтобы он мог понять правильно заявленную цель и попытался бы ее реализовать.

В коммуникативном процессе важны навыки и умения собеседников дифференцировать и определять по вербальным и визуальным знакам особенности представленного предмета (явления, действия), а затем отобрать нужное значение в конкретной коммуникативной ситуации.

Переданное сообщение можно понять по наличию обратной связи с адресатом. Таким образом, посредством знаков (вербальных и/или визуальных), которые выражаются в свою очередь в словах, можно управлять сознанием и действиями собеседника.

Сознание субъекта направлено на референт, выбирает его среди бесчисленного множества других. Движение мысли совершает путь от выбранного референта к конкретному желанию/намерению до его обработки с помощью языкового кода, что в свою очередь реализуется в реальном дискурсе говорящего субъекта, и так до бесконечности, пока есть необходимость в процессе коммуникации.

Создание дискурса субъекта связано с определенной ситуацией и является продуктом мыследеятельности говорящего, отражая его коммуникативную интенцию, целенаправленность и информативную значимость. Поэтому можно сказать, что дискурс субъекта предстает как акт индивидуального пользования языком посредством нерасчлененного перцептуального и концептуального образования, переходя от виртуального к актуальному речевому акту, который совершается в рамках данного коммуникативно-прагматического пространства. Как известно, дискурс понимается как речевое произведение в индивидуальном исполнении, которое используется в процессе взаимодействия людей, где находят воплощение все функции языка, в нем представлены все уровни языковой системы.

Дискурс – это всегда орудийный продукт мыслительной деятельности субъекта, направленный на изменение когнитивного и интенционального состояния адресата в коммуникативном пространстве. Однако нужно добавить, что дискурс – это результат когнитивной деятельности субъекта, когнитивной структуры, тесно взаимодействующей с мышлением, восприятием и его сознанием. Анализ дискурса субъекта неотделим от анализа ментальных структур субъекта, то есть познания сознания (вербальных представлений).

Любой дискурс наделен свойствами характера, состоянием души коммуниканта, такими как любовь, терпение, досада, учтивость, авторитетность и т.п., т.е. он стилистически окрашен. Можно также сказать, согласно нашей схеме, что существует связь между психическими факторами (интенциональными состояниями) личности и структурой ее дискурса. Осуществление реального дискурса служит для выражения соответствующего психологического интенционального состояния субъекта, который предшествует выбору альтернативных способов означивания фрагмента действительности, и накладывает определенный отпечаток на реальный дискурс.

Итак, дискурс – это когнитивная структура, процесс и результат коммуникативного акта, отражающий интенциональные состояния говорящего субъекта посредством прохождения через языковую систему, которая выражает синтагматические и парадигматические отношения при выборе способа выражения смысла (значения) высказывания.