Сенсомоторные реакции детей дошкольного возраста, занимающихся плаванием

Автор: Сальникова Е.А., Бугаец Я.Е., Гронская А.С., Малука М.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Из портфеля редакции

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Важным критическим периодом развития, который характеризуется высокими темпами созревания центральной нервной системы, является дошкольный. Специфические взаимоотношения между созревающими структурами мозга в этом возрасте отражаются на формировании произвольных сенсомоторных реакций, изучение которых позволяет выявить закономерности становления целенаправленных движений и их структурно-функциональные механизмы. Занятия плаванием оказывают положительное воздействие на развитие двигательных функций. Поэтому определенный интерес представляет изучение степени напряжения соматосенсорных систем у детей дошкольного возраста, занимающихся плаванием, что позволяет определить особенности моторных реакций на сенсорные раздражители, их индивидуальную специфику, прогнозировать их развитие для достижения значимых результатов. Цель - исследование сенсомоторных реакций у детей дошкольного возраста, занимающихся плаванием. Методы исследований. С помощью аппаратно-программного комплекса для психофизиологических исследований были определены временные параметры сенсомоторных реакций у 16 детей 5-7 лет. Латентное время двигательной реакции на световой и звуковой раздражители, быстроту, скоростную выносливость, время одиночного движения и коэффициент утомления исследовали на начальном этапе и через год занятий плаванием. Результаты исследований. В результате проведенных исследований было обнаружено достоверное снижение времени двигательной реакции на звук, позитивные изменения скоростной выносливости и времени одиночного движения. Остальные исследованные показатели продемонстрировали положительную тенденцию. Динамика значений теппинг-теста позволила оценить силу нервной системы как слабую, что характеризовало незрелость программы регулирования у исследуемых детей и отразилось на повышении степени утомляемости. Целостная оценка организации системы управления рефлекторными реакциями у детей дошкольного возраста, занимающихся плаванием, отражает формирование функциональной устойчивости, пластичности нервных центров и нервно-мышечного аппарата, а также динамику адаптационных процессов при взаимодействии с внешней средой.

Латентное время двигательной реакции, теппинг-тест, дети дошкольного возраста, плавание

Короткий адрес: https://sciup.org/142226894

IDR: 142226894 | УДК: 796.01:612+797.21

Текст научной статьи Сенсомоторные реакции детей дошкольного возраста, занимающихся плаванием

Актуальность. Созревание функциональных систем обеспечивающих формирование произвольных поведенческих процессов у человека неразрывно связано с развитием сенсомоторных реакций. Двигательная активность способствует совершенствованию психомоторных функций в разные возрастные периоды [2 с. 46]. Наиболее активное развитие локомоторных способностей приходится на период первого детства. К шести годам формируется становление проприоцептивной обратной связи что обеспечивает текущий контроль точности движений в семь лет совершенствуется зрительная сенсорная система участвующая в программировании произвольных двигательных актов [8 с. 21]. Однако несмотря на активное их освоение у детей еще присутствует заторможенность системы концентрации при реализации сложных движений достаточно медленно осуществляется анализ мышечных напряжений а в ответ на сложные раздражители проявляется неточность ответных действий [13 с. 83].

В дошкольном возрасте сформированные нейрональные взаимодействия в значительной мере определяются внешними условиями [16 с. 377]. Направляемая в лобные центры информация от рецепторных отделов сенсорных систем затем поступает в моторные области коры мозга что формирует сенсомоторные процессы и способствует определенной адаптации [5 с. 27]. У взрослого человека способность центральных механизмов позволяет не только отражать информационный поток сигналов но и предполагать их структуру и действия [9 с. 86; 11 с. 47]. Точность и скорость сенсомоторного реагирования детей дошкольного возраста на предъявленный внешний стимул отражает качественные и количественные параметры и характеризует их ориентационную способность. Взаимоотношение данных параметров пропорционально: чем сложнее реакции тем больше времени уходит на обработку сигналов. Кроме того у детей с разными скоростными способностями наблюдаются отличия во времени реагирования. Это определяется скоростью выработки тормозного ответа характеризующейся зрелостью лобных долей и гибкостью нервной системы при взаимодействии со средой [10 с. 63; 12 с. 223].

Становлению произвольных поведенческих реакций у детей дошкольного возраста способствуют занятия плаванием которые значительно повышают возможности управления умственной и двигательной деятельностью. Успешное формирование основных физических качеств происходит при освоении плавательных упражнений что связано с повышением активности нервных процессов [4 с. 43]. Таким образом характеристика степени напряжения соматосенсорных систем у детей дошкольного возраста занимающихся плаванием позволяет определить моторные реакции на сенсорные раздражители индивидуализировать специфику двигательных действий прогнозировать их развитие для достижения положительного результата.

Целью данной работы явилось исследование сенсомоторных реакций у детей дошкольного возраста занимающихся плаванием.

Методы исследования. Исследования проводили на базе Кубанского государственного университета физической культуры спорта и туризма в водно-оздоровительном центре «Гармония» г. Краснодара. Обследовано 16 детей 5-7 лет с согласия тренеров и родителей. Занятия проводились 3 раза в неделю по 45 минут. Модифицированная методика обучения плаванию кроме освоения основных плавательных упражнений включала в себя ряд специальных упражнений выполняемых на суше и в воде. Основу занятий составляли дыхательные упражнения упражнения направленные на расслабление и напряжения мышц упражнения вырабатывающие навык динамической опоры при продвижении в воде и координацию движений. С целью увеличения двигательного потенциала у занимающихся перечень выполняемых упражнений был расширен благодаря изменению исходного положения и условий выполнения самого упражнения. Для повышения эмоционального фона занятия применялся игровой метод. Временные параметры сенсомоторных реакций определялись с использованием аппаратно-программного комплекса для психофизиологических исследований «Функциональные асимметрии» [7 с. 20]. Изучали латентное время двигательной реакции на световой (ЛВДРС) и звуковой (ЛВДРЗ) раздражители. Функциональную устойчивость нервной системы характеризовали по результатам теппинг-теста. Оценивали быстроту реакции скоростную выносливость время одиночного движения и коэффициент утомления. Все показатели измеряли в два этапа с интервалом в один год.

Для статистической обработки результатов использовали пакет прикладных программ Statistica 10 (StatSoftInc США). Нормальное распределение признаков описывали в виде среднего арифметического значения (М) и стандартного отклонения (±δ). Сравнение групп по количественным признакам проводили с использованием параметрических критериев Стьюдента. Наблюдаемые различия считались неслучайными при Р<0 05.

Результаты исследований. Результаты времени сенсомоторных реакций на обоих этапах исследования позволили выявить у детей наличие более быстрой реакции на звуковой стимул (таблица 1).

Достоверных изменений ЛВДРС после года занятий плаванием не наблюдалось однако можно отметить тенденцию к снижению показателей на 14%. На втором этапе исследования обнаруживались значительные изменения в скорости звуковых сенсомоторных реакций по сравнению с началом занятий.

Их снижение отражало улучшение скоростных показателей моторной функции верхних конечностей характерное для активного морфологического и функ-

Таблица 1.

Динамика значений латентного времени двигательной реакции у детей дошкольного возраста

|

Показатели |

Этапы исследования |

Достоверность |

|

|

первый |

второй |

||

|

ЛВДРсвет (мс) |

607 1±165 6 |

519 8±183 1 |

Р>0 05 |

|

ЛВДРзвук (мс) |

482 9±93 7 |

369 6±57 7 |

Р<0 05 |

Таблица 2.

|

Показатели теппинг-теста |

Этапы исследования |

Р |

|

|

первый |

второй |

||

|

Быстрота (количество нажатий в первые 10 с) |

47 2±17 8 |

57 3±13 1 |

>0 05 |

|

Скоростная выносливость (количество нажатий за 60 с) |

234 6±62 2 |

257 9±56 1 |

<0 05 |

|

Время одиночного движения (с) |

0 27±0 07 |

0 24±0 05 |

<0 05 |

|

Коэффициент утомления (у.е.) |

0 2±0 6 |

0 4±0 2 |

>0 05 |

Динамика значений показателя теппинг-теста у детей дошкольного возраста

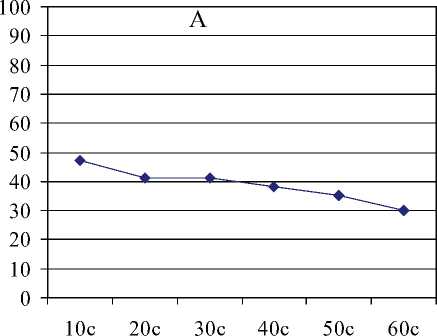

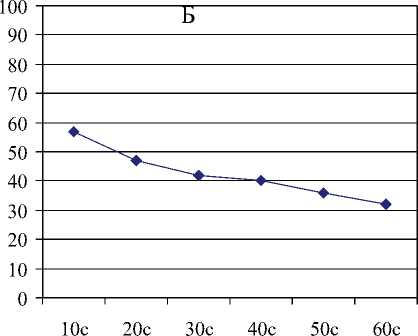

Рисунок. Динамика показателей теппинг-теста у детей-пловцов дошкольного возраста на первом (А) и втором (Б) этапах исследования ционального развития центральной нервной системы в данный период онтогенеза. Кроме того существенные положительные изменения двигательных реакций связаны с воздействием специфики вида спорта постоянной координационной тренировкой и двигательной активностью высокой частоты.

С целью оценки нейродинамических показателей характеризующих быстроту двигательного аппарата и функциональную устойчивость моторики использовали автоматизированный вариант теппинг-тести-рования [3 с. 48]. Обнаруживалась положительная тенденция изменения показателя быстроты который увеличился на 21% на фоне достоверного снижения времени одиночного движения после года систематических занятий (таблица 2).

Такое изменение частоты движений отражало увеличение скорости передачи возбуждения по рефлекторному кругу и повышение функциональной подвижности нервной системы. Статистически значимый рост показателей в процессе занятий плаванием обнаруживала и скоростная выносливость которая демонстрировала высокую надежность управления двигательной системы [6 с. 16].

На обоих этапах исследования кривые отражающие динамику теппинг-теста соответствовали нисходящему типу [5 с. 102] поскольку наблюдался спад максимального темпа уже на десятой секунде и он продолжал снижаться в течение всей работы (рисунок).

Однако время удержания максимальной частоты движений демонстрировало приемлемую сопротив- ляемость утомлению незначительное падение дееспособности моторных нервных центров что позволяет положительно оценивать свойства нервной системы. Тем не менее особенности проявления снижения частоты ритмических движений на первом этапе исследования характеризуют меньшую глубину развития утомления по сравнению со вторым этапом в котором наблюдалось падение степени взаимосвязи частоты нажатий в соседних сериях на 50%. Это отражает незрелость программы регулирования обеспечивающей за счет обратных связей качественное управление функциональными системами.

Заключение. Оценивая в целом мозговую организацию системы управления ритмическими движениями по скорости рефлекторных перестроек у детей дошкольного возраста занимающихся плаванием можно отметить увеличение лабильности нервных центров и нервно-мышечного аппарата которые обеспечивают динамику адаптационных процессов при взаимодействии с внешней средой. Созревание функциональных систем обеспечивает совершенствование ответных реакций на действие раздражителя проведение возбуждения лабильности нервных процессов [1 с. 32; 14 с. 99]. Стимуляция нейродинамической активности в функциональных системах детского организма во время занятий плаванием отражается на показателях центральных механизмов управления вызывает определенные их физиологические сдвиги [17 с. 197]. Нисходящий тип кривой теппинг-теста свидетельствует о слабости нервной системы работающей по параллельно-распределенному принципу об ослаблении или усилении связей характеризующих неустойчивость перестроек нервных процессов лабильности нервномышечного аппарата [15 с. 31]. Однако снижение латентного времени двигательной реакции одиночного движения на фоне повышения частоты двигательных переключений в теппинг-тесте достаточная временная стабильность воспроизводимых двигательных актов во времени демонстрируют признаки активной работы многочисленных специализированных нейрональных модулей головного мозга что способствует возрастному повышению функциональной устойчивости и пластичности нервных центров.

Список литературы Сенсомоторные реакции детей дошкольного возраста, занимающихся плаванием

- Байгужин П.А. Функциональное состояние центральной нервной системы при воздействии слабоструктурированной информации / П.А. Байгужин, П.А. Шибкова // Человек. Спорт. Медицина. - 2017. - № 17. - С. 32-42 .

- Бардеева О.А. Динамика временных параметров сенсомоторных реакций у детей 7-9 лет с разным уровнем физической подготовленности / О.А. Бардеева, Т.В. Волокитина, Н.Б. Лукманова // Экология человека. - 2010. - С. 38-42.

- Григал П.П. Десятипальцевый хаотичный теппинг: возрастные особенности мелкой моторики руки детей / П.П. Григал, Н И. Хорсева // Труды МФТИ. - 2009. - Т. 1. - № 1. - С. 46-52.

- Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. Программа обучения плаванию детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста: методическое пособие / Л.Ф. Еремеева. - Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2005. - 43 с.

- Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: учебник для вузов / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2003. - 384 с.

- Козетов И.И. Формирование оптимальной структуры координационных способностей у школьников 7-9 лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 24.00.02. / И.И. Козетов. - М., 2001. - 24 с.

- Корягина Ю.В. Аппаратно-программный комплекс «Функциональные асимметрии» (АПК «Функциональные асимметрии») № 2010617759 / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин // Программы для ЭВМ. (офиц. бюл.). - 2011. - №1. - Ч. 2. - 301 с.

- Кузнецова Ж.В. Плавание как средство развития двигательных способностей у дошкольников / Ж.В. Кузнецова // Мир науки, культуры, образования. - 2015. - № 5. - С. 20-21.

- Ларионова О.В. Нейродинамические показатели сен-сомоторного реагирования детей младшего школьного возраста с ортофорией и гетеротропией / О.В. Ларионова, Л.В. Дравица // Клиническая медицина. Проблемы здоровья и экологии. - 2020. - № 2(64). - С. 85-90.

- Меренкова В.С. Прогнозирование фрактальной структуры сенсорного потока младшими школьниками с разным уровнем сформированности внутренней картины здоровья / В.С. Меренкова // Психология образования в поликультурном пространстве. - 2015. - №29. - С. 62-69.

- Николаева Е.И. Сравнительный анализ интеллекта и креативности с параметрами простой и сложной сенсомоторных реакций у младших подростков / Е.И. Николаева, А.В. Новикова // Актуальные проблемы психологического знания. - 2014. - №3(32). - С. 47.

- Николаева Е.И. Специфика сенсомоторной интеграции у дошкольников, посещающих и не посещающих дополнительные занятия / Е.И. Николаева, И.А. Фомина // Российский гуманитарный журнал. - 2017. - Том 6. - №3. - С. 223-229.

- Фирсов З.П. Плавание для всех / З.П. Фирсов. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 83 с.

- Черевикова И.А. Функциональное состояние студентов бакалавриата / И.А. Черевикова, И.В. Ярославцева // Известия Иркутского Государственного Университета. Сер. Психология. - 2017. - 21. - С. 99-104.

- Marinescu A.C. Physiological Parameter Response to Variation of Mental Work / A.C. Marinescu, S. Sharpies, A.C. Ritchie, T. Sánchez López, M. McDowell, H.P. Morvan // load. Hum Factors. - 2018. - 60(1) - Р. 31-56.

- Pascual-Leone A. The Plastic Human Brain Cortex / A. Pascual-Leone, A. Amedi, F. Fregni, L. B. Merabet // Annu. Rev. Neurosci. - 2005. - Vol. 28. - P. 377-401.

- Vera J. Simultaneous Physical and Mental Effort Alters Visual Function / J. Vera, R. Jiménez, J. A. García, D. Cárdenas // Optom Vis Sci. - 2017. - 94(8). - Р. 797-806.