Серафимовичский район, как плацдарм контрнаступления советских войск под Сталинградом

Автор: Буруль Татьяна Николаевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Сталинградская битва и окружающая среда: в документах, фактах, воспоминаниях

Статья в выпуске: 2 (49), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности военных событий Великой отечественной войны на территории Серафимовичского района Волгоградской области, как одного из основных плацдармов контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 г.

Плацдарм, контрнаступление, серафимовичский район, сталинград

Короткий адрес: https://sciup.org/14822554

IDR: 14822554

Текст научной статьи Серафимовичский район, как плацдарм контрнаступления советских войск под Сталинградом

После Харьковского отступления Красной Армии в мае 1942 г. немцы стремительно начали наступление на юг. Группа армий «Юг» была разделена на две части. Группа армий «А» должна была продолжить наступление на Северный Кавказ. Группа армий «Б», включающая 6-ю армию Ф. Паулюса и 4-ю танковую армию Г. Гота, должна была двигаться на восток по направлению к Волге и Сталинграду.

Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким причинам. Это был главный индустриальный город на берегах Волги и жизненно важный транспортный узел между Каспийским морем и северной Россией. Захват Сталинграда обеспечил бы безопасность на левом фланге немецких армий, наступающих на Кавказ. Сам факт, что город носил имя Сталина, делал захват города выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом [6].

Летнее наступление немцев под кодовым названием “Fall Blau” («синий вариант») при участии 6-ой и 17-й армии вермахта, 1-ой и 4-ой танковых армий началось наступлением группы армий «Юг» на войска Брянского фронта севернее и войска Юго-Западного фронта южнее Воронежа. В первый же день операции оба советских фронта были прорваны на десятки километров вглубь и немцы устремились к Дону. Советские войска оказывали незначительное сопротивление противнику, отступая на восток по донским степям.

-

12 июля 1942 г. был создан Сталинградский фронт, командовал которым маршал Тимошенко, а с 23 июля – генерал-лейтенант Гордов. В его состав вошли выдвинутые из резерва 62-я армия под командованием генерал-майора Колпакчи, 63, 64-е армии, также 21, 28, 38, 57-я общевойсковые и 8-я воздушная армии бывшего Юго-Западного фронта, а с 30 июля – 51-я армия Северо-Кавказского фронта. Сталинградский фронт получил задачу, обороняясь в полосе шириной 530 км (по реке Дон от Бабки 250 км северо-западнее города Серафимовича до Клетской и далее по линии Клетская – Суровикино – Суворовский – Верхнекурмоярская), остановить дальнейшее продвижение противника и не допустить его выхода к Волге.

К 17 июля Сталинградский фронт имел в своем составе 12 дивизий (всего 160 тыс. человек), 2200 орудий и минометов, около 400 танков и свыше 450 самолетов. Кроме того, в его полосе действовали 150 – 200 бомбардировщиков дальней авиации и до 60 истребителей 102-й авиационной дивизии ПВО (полковник И.И. Красноюрченко). Таким образом, к началу Сталинградской битвы противник имел превосходство над советскими войсками в танках и артиллерии – в 1,3 и в самолетах – более чем в 2 раза, а в людях уступал в 2 раза [5].

Этими силами следовало не допустить прорыва противника за Дон, а специально выделенными частями и разведкой войти в огневое соприкосновение с противником на правом берегу реки. Командарм генерал-лейтенант В.И. Кузнецов решил главные усилия войск сосредоточить в центре обороны, преграждая движение противника к железной дороге, идущей к Сталинграду с северо-запада.

-

17 июля 1942 г. первые немецкие отряды вступили на территорию Сталинградской области. В это время года стояла 40-градусная жара, было очень сухо, степь почти везде горела, укрыться можно было только по редким балкам и оврагам. Не успев переформироваться, советские части были вынуждены отступать с боями [4].

-

304 стрелковая дивизия, оборонявшая г. Серафимович и переправу через Дон, была обескровлена. 2 августа 1942 г. немецкие, румынские и итальянские части занимают город Серафимович. В этот же день многие из горожан были расстреляны в овраге Буерак-Птахино. Почти 20 дней город находился в немецкой оккупации.

Наши войска отступили за Дон. Линия фронта шла по Дону. Более выгодное высокое правобережье занимал противник. С господствующих высот просматривалась вся пойма. С горы Пирамида, которая возвышается на 153 м над зеркалом реки, была видна окружающая территория в радиусе 25 – 30 км. Видны холмы Медведицы, Хопра, станицы Распопинской. Подступы к городу минировались. В левобережье укреплялись советские войска. На правом берегу наши удерживали всего два небольших плацдарма – в районе хутора Бобры II южнее города и хутора Хованский – западнее. На левом берегу вдоль Дона, почти до устья реки Хопер растянулись части 21-й армии. Они постоянно наносили удары по всему фронту.

-

26 августа 1942 г. на широком участке советскими войсками было начато форсирование Дона для захвата Серафимовичского плацдарма. Предполагалось попасть в город по склонам горы Пирамида, почти насквозь прорезанной балками и оврагами, которые выходи к Дону. В районе хутора Затонский немцы заминировали участок берега и последние из наступающих уже бежали по мосту из тел погибших. Сегодня это место называется «Долиной смерти». Советским частям удается закрепиться на правом берегу реки у хутора Затонский, находящемся близ Серафимовича. Необходимый плацдарм для наступления был отвоеван.

Сам город Серафимович был освобожден 26 августа 1942 г. силами 96-й и 304-й дивизий [1]. Немцы оставили город, боясь окружения, и отошли на водоразделы по линии Затонский – Бобры II. 28 августа части 63 армии заняли рубеж по линии Ягодный – высота 220 – Чепелев курган. Эта высота переходила из рук в руки несколько раз. Части 21-й армии располагались на рубеже высота 220 – Хутор Бобры II. С 29 августа фронт стабилизировался. Велись бои местного значения. Такое положение войск сохранялось практически до 19 ноября.

Подходившие резервы для ударных группировок Юго-Западного и Донского фронтов сосредоточивались в основном на плацдармах правого берега Дона, в районах Усть-Хоперского, Серафимовича, Клетской, Сиротинской, Трехостровской.

Плацдарм в районе Серафимовича обладал наибольшей глубиной, что давало возможность иметь здесь переправы вне досягаемости артиллерийского огня врага. При всем при этом, окружающая местность позволяла иметь достаточный обзор, обстрел и наблюдение в сторону противника. Условия для маневрирования войск были наиболее благоприятными.

Общая ширина фронта 21-й армии, который перерезался р. Дон, составляла около 42 км. Плацдарм на правом берегу имел глубину от 0,5 км (севернее Распопинской) до 12 км (в районе Серафимовича). Наличие этого плацдарма являлось решающим для наступательной операции ударной группировки Юго-Западного фронта. По характеру местности правый берег повсеместно возвышается над левым. Вместе с тем, он был достаточно открыт, перерезан множеством балок, оврагов и имел твердый грунт. Левый берег, наоборот, низменный, с множеством озер, болот и лесных участков, что способствовало скрытому сосредоточению войск и их маскировке. Однако подход к берегам представлял собой сыпучие пески, лишенные воды, растительности, жилья и дорог. Отсутствие в этой полосе достаточного числа населенных пунктов и лесных массивов затрудняло маскировку войск при подходе к р. Дон и облегчало действия вражеской авиации. Состояние дорог требовало постоянных больших усилий для обеспечения движения транспорта [2].

Выдающийся полководец Великой Отечественной войны Георгий Константинович Жуков придавал особое значение Серафимовичскому плацдарму. Перед началом наступления он лично проводил совещание с командирами воинских частей и соединений в хут. Игнатове на территории Серафимович-ского района. В самом же г. Серафимовиче в здании бывшей женской гимназии, позднее средней школы, а ныне Дома культуры, в 1942 г. располагался штаб генерала Ватутина [3].

В боях с 19 по 22 ноября район полностью освобождается от захватчиков. Именно с плацдарма Серафимович – Клетская 19 ноября начинается легендарное Сталинградское наступление, впоследствии завершившееся окружением и разгромом армии Паулюса. К этому времени на этом плацдарме были сосредоточены значительные силы советских войск. 19 ноября в 7 часов 20 минут была объявлена боевая готовность. В 7.30 началась артподготовка силами 3500 орудий и минометов. В 8 часов 50 минут с Серафимовичского плацдарма советские войска перешли в наступление, окончившееся окружением немецкой группировки войск под Сталинградом.

В «Описании ноябрьско – декабрьской операции войск 21-й армии в 1942 г.» указывается: «... р. Дон к началу операции имела те особенности, что благодаря поздней осени нельзя было организовать переправы ни по-летнему, ни по-зимнему. Река уже покрылась тонким слоем льда, который нужно было расчищать для паромных переправ и наводки понтонных мостов. Ледяные переправы можно было использовать только для пеших, гужтранспорта и автомашин порожняком, так как лед еще не окреп» [2].

Для того, чтобы иметь более точное представление об условиях подхода к реке Дон, инженерными частями была организована очень тщательная разведка грунта реки, крутизны берегов и скрытых путей подхода к переправам в районах выгрузки на противоположном берегу.

Активизировалось строительство мостов и переправ действительных и ложных. Это строительство осложнялось нехваткой строительных материалов в степи, а также частыми налетами вражеской авиации, а в отдельных районах и ведением артиллерийского огня противника.

Перед началом контрнаступления войска 21-й армии имели следующие переправы через р. Дон: в районе Затонского – пешеходный мост и мост под грузы в 16 т; в районе Серафимовича – пешеходный мост, паромную переправу под грузы в 12 т, мост под грузы в 30 т, ложный мост в районе Бобровского 2-го и ледяную переправу для гужевого транспорта; в районе Ластушинского – паромную переправу под грузы в 50 т, мост под грузы в 30 т и паром под грузы в 16 т; в районе западнее Орловского – мост под грузы в 8 т; в районе Старо-Клетского – мост под грузы в 8 т, паром под грузы в 70 т и паром под грузы в 30 т; в районе Нижне-Затонского – комбинированный мост под грузы в 16 т, мост под грузы в 8 т, комбинированный мост под грузы в 30 т, паром под грузы в 30 т; в районе Саринского – паром под грузы в 30 т [2].

Основные переправы 21-й армии через Дон к началу операции были у Серафимовича, Ластушин-ского и Нижне-Затонского. В районе Серафимовича переправа прикрывалась зенитными средствами.

Проведение наступательной операции под Сталинградом решением Верховного Главнокомандования возлагалось на войска трех фронтов: Юго-Западного, Донского и Сталинградского. Командующим Юго-Западным фронтом являлся генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин, членом Военного совета – корпусной комиссар А.С. Желтов, начальником штаба – генерал-майор Г.Д. Стельмах. Координация действий всех трех фронтов была возложена на представителя Ставки генерал-полковника А.М. Василевского.

Общее соотношение сил и средств на сталинградском направлении к 19 ноября было почти равное.

Юго-Западный фронт, дислоцировавшийся в 250-километровой полосе от Павловска до Клетс-кой, имел в своем составе 21-ю, 1-ю гвардейскую, 5-ю танковую, 2-ю и 17-ю воздушные армии. На правобережных плацдармах в районе западнее и юго-западнее Серафимовича сосредоточены были крупные силы войск. В составе фронта имелось: стрелковых дивизий – 18, танковых корпусов – 3, кавалерийских корпусов – 2, танковых бригад – 1, мотострелковых бригад – 1, танковых полков – 3, мотоциклетных полков – 1, артиллерийских дивизий – 1 (8 полков), истребительных бригад – 1, артиллерийских и минометных полков – 59 [2].

Войскам Юго-Западного фронта противостояли часть сил 8-й итальянской армии и 3-я румынская армия – всего 21 дивизия и 2 бригады.

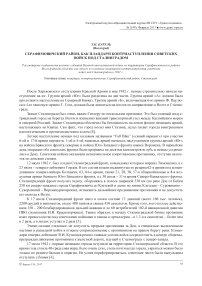

Соотношение сил и средств (без авиации) в полосе Юго-Западного фронта к 19 ноября видно из табл. 1 [2].

Противник обладал некоторым численным превосходством в людях, но танков, орудий и минометов имел меньше.

Таблица 1

Соотношение сил и средств советских войск и войск противника в полосе Юго-Западного фронта к 19 ноября 1942 г.

|

Силы и средства |

Советские войска |

Войска противника |

Соотношение |

|

Личный состав (тыс. чел.) |

399,0 |

432,0 |

1 : 1,1 |

|

Орудия и минометы |

5888 |

4360 |

1,4:1 |

|

Танки и штурмовые орудия |

728 |

255 |

2,8: 1 |

План контрнаступления на северном участке намечался силами ударной группировки Юго-Западного фронта в составе 5-й танковой армии под командованием генерал-лейтенанта П. Л. Романенко и 21-й армии под командованием генерал-майора И. М. Чистякова. Наступая с плацдармов юго-западнее Серафимовича и из района Клетской, эти войска должны были прорвать оборону 3-й румынской армии и своими подвижными соединениями стремительно развивать наступление на юго-восток в направлении Калача, наступление должно было поддерживаться с воздуха 2-й и 17-й воздушными армиями.

19 ноября 1942 г. началось историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом. В этот день перешли в наступление войска Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов. Прорыв обороны противника производился одновременно на нескольких участках. Погода была туманная, из-за чего наступление не смогла поддержать авиация.

Так территория Серафимовичского района стала одним из основных плацдармов контрнаступления в Сталинградской битве. Сегодня на территории района находится 50 памятников, 11 мемориальных досок. Около 8 тыс. жителей района ушло на фронт, около 5,6 тыс. погибли или пропали без вести. Район гордится 8-ю героями Советского союза, трое из которых получили это звание за бои под Серафимовичем, около 3 тыс. человек награждено медалями за боевые заслуги.

Список литературы Серафимовичский район, как плацдарм контрнаступления советских войск под Сталинградом

- Брылев В.А. Серафимович. Волгоград: Нижн.-Волж. кн. изд-во, 1980.

- История второй мировой войны, 1939-1945. М., 1976. Коренной перелом в войне. Т.6. С. 35-45.

- Серафимович город . URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Серафимович_(город) (дата доступа: 21.11.2016).

- Серафимовичский плацдарм. Хроника событий : Официальный сайт г. Серафимовича. URL: http:www.serafimovich.org/serafimovichskiiplacdarm.html (дата доступа: 20.11.2016).

- Сталинградская битва . URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва (дата доступа: 21.11.2016).

- Сталинградская битва : Энциклопедия России. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва (дата доступа: 19.11.2016).