Сердечные тропонины: от молекулярнобиологических механизмов к новым перспективам в диагностике и прогнозировании исходов сердечнососудистых заболеваний (обзор литературы)

Автор: Иванова А.А., Тимофеев Ю.С., Метельская В.А., Джиоева О.Н., Шальнова С.А., Драпкина О.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Обзоры и лекции

Статья в выпуске: 1 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Наиболее современные высокочувствительные методы оценки уровня сердечных тропонинов (cTn) в сыворотке крови позволяют определять их концентрацию у большинства лиц в популяции, что делает возможным обнаружение субклинического повреждения миокарда. Актуальные данные о молекулярно-биологических механизмах высвобождения тропонина объясняют наличие ассоциаций между его уровнем и развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий как у бессимптомных лиц, так и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).Цель обзора: обобщение имеющихся в литературе данных о лабораторных методах определения и механизмах высвобождения cTn, а также о возможностях применения указанных маркеров для диагностики ССЗ и оценки прогноза пациентов в различных клинических случаях. Обсуждаются существующие проблемы в области методологии определения данных биомаркеров и возможные пути их решения. Кроме того, в обзоре затрагиваются вопросы рестратификации сердечно-сосудистого риска в общей популяции при помощи измерения уровня cTn, а также их применение в группах пациентов с отягощенным сердечно-сосудистым анамнезом, в частности у лиц с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Использование cTn в этих группах пациентов может стать эффективным инструментом персонализированной первичной и вторичной профилактики. В обзоре продемонстрировано, что cTn в настоящее время являются одними из наиболее перспективных биомаркеров ССЗ, поскольку методы их измерения обладают высокой воспроизводимостью и специфичностью, а анализ результатов их определения может влиять на тактику ведения пациентов в широком спектре клинических ситуаций.

Сердечные тропонины, высокочувствительный метод, сердечно-сосудистые заболевания, механизмы высвобождения тропонина, прогнозирование исходов заболеваний

Короткий адрес: https://sciup.org/149147870

IDR: 149147870 | УДК: 616.12-008.1-07:577.217(048.8) | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-1-19-27

Текст обзорной статьи Сердечные тропонины: от молекулярнобиологических механизмов к новым перспективам в диагностике и прогнозировании исходов сердечнососудистых заболеваний (обзор литературы)

Стратификация риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и выделение групп для интенсивного наблюдения и профилактики являются одними из важнейших задач современной медицины, поскольку ССЗ остаются ведущей причиной смерти и нетрудоспособности населения [1]. Наиболее перспективным подходом к определению вероятности развития ССЗ и оценке прогноза является разработка многофакторных моделей и шкал, включающих клинико-анамнестические, лабораторные, социально-демографические и другие параметры. Особое внимание уделяется поиску биомаркеров, которые должны соответствовать ряду требований, cardiac troponins; high-sensitivity method; cardiovascular disease; troponin release mechanisms; outcome prognosis.

the work was carried out without financial support from grants, public, non-profit, commercial organizations and structures.

Ivanova A.А., Timofeev Yu.S., Metelskaya V.A., Dzhioeva О.N., Shalnova S.A., Drapkina О.M. Cardiac troponins: mechanisms of release and new options for diagnosis and prognosis of cardiovascular disease (literature review). Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine . 2025;40(1):19–27.

чтобы рассматриваться в качестве прогностических. Такие биомаркеры должны вносить независимый вклад в оценку риска заболевания и оказывать влияние на тактику ведения пациента, а их измерение должно быть простым и воспроизводимым [2].

Среди биомаркеров, отвечающих данным требованиям, можно выделить сердечные тропонины (cTn), которые в течение нескольких десятилетий успешно используются для диагностики острого повреждения миокарда1. В настоящее время тропонины также применяются для стратификации риска при внесердечных хирургических вмешательствах. Они входят в алгоритм дифференциальной диагностики острой декомпенсации сердечной

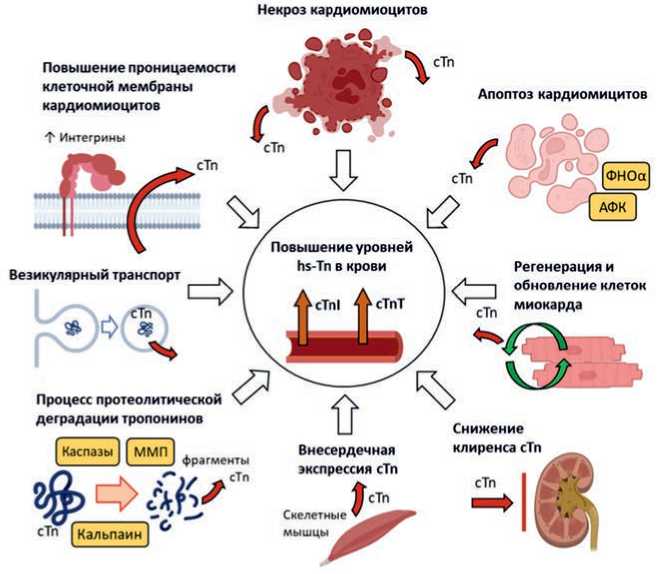

Рис. 1. Механизмы повышения уровней сердечных тропонинов в крови

Примечание: АФК – активные формы кислорода, ММП – матриксные металлопротеиназы, ФНОα – фактор некроза опухоли-альфа, cTn – сердечный тропонин, cTnI – сердечный тропонин I, cTnT – сердечный тропонин T, hs-Tn – тропонин, измеренный высокочувствительным методом.

Fig. 1. The mechanisms of cardiac troponins release Note: cTn – cardiac troponin, cTnI – cardiac troponin I, cTnT – cardiac troponin T, hs-Tn – high-sensitivity troponin.

недостаточности и ряда других ССЗ2,3. С появлением высокочувствительных методов измерения возможности применения данных биомаркеров существенно расширились, поскольку наиболее чувствительные тесты позволяют определить уровень тропонина у большинства лиц в популяции [3].

Цель настоящего обзора: обобщение имеющихся в литературе данных о лабораторных методах определения и механизмах высвобождения cTn, а также возможностях применения указанных маркеров для диагностики ССЗ и оценки прогноза пациентов в различных клинических ситуациях.

Методология исследования

Для достижения цели обзора был проведен поиск и анализ литературных обзоров и оригинальных статей, опубликованных в период с 2017 по 2024 гг., представленных в базах данных PubMed, Cochrane Library и eLibrary. В обзор также включено несколько работ, опубликованных раньше 2017 г., поскольку в них содержится ценная информация, соответствующая анализируемой тематике. Поиск проводился с использованием следующих ключевых слов: cardiac troponins (сердечные тропонины), high-sensitivity method (высокочувствительный метод), cardiovascular disease (сердечно-сосудистые заболевания), outcome prognosis (прогнозирование исходов), risk stratification (стратификация риска), troponin I (тропонин I), troponin T (тропонин Т), troponin release mechanisms (механизмы высвобождения тропонина). Всего проанализировано 76 источников.

Биохимическая природа и механизмы высвобождения тропонинов

По своей химической природе тропонины являются белками комплекса миофибрилл, выполняющего важные регуляторные и структурные функции [4]. Тропониновый комплекс представлен тремя белками – тропонином I (TnI), тропонином Т (TnT) и тропонином C. TnI выполняет функцию связывания актина в состоянии расслабления и ингибирует АТФ-азную активность актомиозина, тем самым предотвращая сокращение миофибрилл в условиях дефицита кальция. TnT опосредует образование связи между тропонином и тропомиозином, при этом участвуя в сократительной активности, регулируемой кальцием. Тропонин C участвует в непосредственной связи ионов кальция, который поступает в цитоплазму миоцита. Тропонины клеток миокарда носят название сердечных, при этом для сTnI и cTnT характерен уникальный аминокислотный состав, отличный от тропонинов скелетной мускулатуры [5].

В качестве основной причины повышения концентрации cTn в крови долгое время рассматривалась гибель кардиомиоцитов, которая имеет место при инфаркте миокарда (ИМ). С развитием высокочувствительных им-мунохимических методов стало возможным выявление тропонинов в сыворотке крови здоровых людей, что потребовало объяснения конкретных механизмов их высвобождения в субклинических условиях [6, 7].

В целом механизмы высвобождения тропонинов можно представить в виде следующей схемы (рис. 1), отражающей как причины его острого повышения (некроз

кардиомиоцитов при ИМ), так и повышения при других ССЗ и субклинических состояниях (апоптоз кардиомиоцитов, обновление кардиомиоцитов, повышение проницаемости мембран кардиомиоцитов, протеолитическая деградация тропонина, везикулярный транспорт, а также экстракардиальная экспрессия cTn и нарушение их клиренса) [7, 8].

Механизмы повышения уровней cTn включают в себя как некроз кардиомиоцитов при ургентных состояниях, так и повышение в результате других ССЗ, а также при субклинических состояниях, среди которых можно выделить апоптоз и обновление кардиомиоцитов, повышение проницаемости мембран кардиомиоцитов, протеолитическую деградацию тропонина, везикулярный транспорт, экстракардиальную экспрессию cTn и нарушение их клиренса.

Рассмотрим механизмы повышения уровней сердечных тропонинов в крови более детально.

-

• Некроз кардиомиоцитов представляет собой классический некротический процесс с разрушением клеточной мембраны и последующим поступлением всех компонентов, находящихся в цитоплазме клетки, в межклеточную среду и далее в кровоток. В ходе острого ИМ дефицит кислорода приводит к снижению синтеза АТФ в митохондриях кардиомиоцитов, без которого останавливаются мембранные ионные насосы, в результате чего массивное поступление воды в цитоплазму и органеллы приводит к осмотическому разрушению клетки. Протективные механизмы кардиомиоцитов, еще не подвергшихся некрозу, индуцируют активацию процессов натрий-кальциевого обмена. При этом высокие уровни кальция приводят к повышению активности кальций-за-висимых протеаз, например, кальпаина, а также накоплению активных форм кислорода, что также способствует разрушению клеточной мембраны и деградации миофиламентов, содержащих тропонин. Такой многоэтапный механизм объясняет быстрое первоначальное повышение cTn в крови после острого поражения миокарда и последующее поддержание его повышенного уровня под действием протеолитических процессов [7, 8].

-

• Апоптоз кардиомиоцитов – генетически детерминированная гибель кардиомиоцитов, которая может наступать в результате действия ряда факторов, включая непродолжительную ишемию миокарда, перерастяжение миокарда, повышенную активность симпатоадреналовой системы. Важно отметить, что апоптоз кардиомиоцитов происходит и у здоровых людей, усиливаясь на фоне физических упражнений и психоэмоционального стресса [7]. На молекулярном уровне апоптоз кардиомиоцитов может быть связан с окислительным стрессом, клеточной гипоксией и действием сигнальных молекул, таких как фактор некроза опухолей альфа (ФНОα). В отличие от некроза при апоптозе образуются закрытые мембранами апоп-тотические везикулы (апоптотические тела), в которых оказывается содержимое клетки после ее гибели. Однако в случае апоптоза кардиомиоцитов миофибриллы могут нарушать формирование мембран апоптотических тел, что приводит к их разрушению и поступлению внутриклеточного содержимого во внеклеточную среду и, как следствие, в кровоток [9].

-

• В литературе представлены данные об обновлении части кардиомиоцитов, при этом последовательно отмирающие кардиомиоциты могут также высвобождать свое содержимое в кровоток, приводя к повышению уров-

- ня тропонинов. Согласно данным радиоуглеродного анализа, в течение первых 25 лет у человека происходит обновление кардиомиоцитов порядка 1% в год, а после 25 лет этот показатель снижается до 0,45% в год [10]. Считается, что данный физиологический процесс лежит в основе поддержания нормальных уровней (менее 99-го перцентиля) тропонинов у здоровых людей [7, 9].

-

• Значимым фактором, определяющим возможность поступления специфических внутриклеточных молекул во внеклеточную среду, является степень проницаемости клеточных мембран. Возможным механизмом изменения проницаемости мембраны является изменение структуры миофибрилл в результате увеличения нагрузки и растяжения. Проницаемость мембран может меняться под действием протеолитических ферментов, активирующихся под воздействием как физиологических факторов, так и патологических процессов. Предполагается, что значимую роль в изменении проницаемости мембраны могут играть молекулы интегринов – трансмембранных гликопротеинов, обеспечивающих связь внеклеточной и внутриклеточной среды. Так, в эксперименте было показано, что активация интегринов, сопряженная с повышением мембранной проницаемости, приводила к повышению уровня cTn в крови [8, 11].

-

• Процесс протеолитической деградации тропонинов приводит к тому, что образовавшиеся в результате малые фрагменты тропонинов проходят через клеточную мембрану легче, чем интактный тропонин. Примечательно, что образующиеся фрагменты, которые могут содержать те же антигенные детерминанты, что и целая молекула тропонина, могут завышать результаты, получаемые иммунохимическими методами. В протеолизе участвуют такие ферменты, как матриксные металлопротеиназы и кальпаин (Ca2+-активируемая цистеинованая протеаза), повышенная концентрация которых также рассматривается как фактор неблагоприятного прогноза ССЗ. Еще одним фактором, способствующим протеолизу тропонинов, является изменение pH внутриклеточной среды кардиомиоцита, который может меняться в результате накопления лактата при анаэробном метаболизме. В результате развивающегося ацидоза происходит активация протеолитических систем – каспаз и металлопротеиназ [12, 13].

-

• Везикулярный транспорт является еще одним механизмом высвобождения тропонина в кровоток, в ходе которого молекулы белка выходят за пределы клетки в составе мембранных везикул, образование которых повышается под действием ишемии [8].

-

• Внесердечная экспрессия сTn в настоящее время активно исследуется и рассматривается как гипотетический механизм, способный приводить к повышению уровней маркера в циркулирующей крови. При этом считается, что экстракардиальная экспрессия тропонинов развивается на фоне патологических процессов, таких как почечная недостаточность, или при наследственных миопатиях. Так, гиперсекреция cTnI была описана при нейромышечных заболеваниях и у пациентов с миозитами [14, 15].

-

• Снижение клиренса cTn является еще одним механизмом повышения концентрации cTnT и cTnI в кровотоке. При этом у пациентов с почечной недостаточностью уровни cTn могут быть в 10–100 раз выше 99-го перцентиля [9, 16].

Методологические основы анализа тропонинов

Для определения уровня тропонинов используются главным образом иммунохимические методы, такие как радиоиммунный, иммуноферментный, иммунофлюо-ресцентный и иммунохемилюминесцентный анализы, а также различные варианты экспресс-методов на основе иммунохроматографии. Настоящим прорывом в клинико-лабораторной диагностике стало появление высокочувствительных методик анализа cTn так называемого V поколения с порогом обнаружения от 1 до 10 нг/мл [17, 18]. Как отмечено выше, именно с появлением таких методов стало возможным их использование за пределами ургентной кардиологии в качестве маркеров прогнозирования исхода различных ССЗ.

При измерении cTnI и cTnT высокочувствительными методами ориентируются на так называемый «99-й перцентиль» ‒ концентрацию cTn, значения ниже которой наблюдаются у 99% истинно здоровых лиц. Повышение уровня тропонина выше 99-го перцентиля допускается только у 1% здоровых людей. Для мужчин и женщин рассчитываются отдельные гендерные 99-е перцентили, при этом у мужчин он обычно в 1,5–2 раза выше [3].

Другой важнейшей аналитической характеристикой метода является предел обнаружения (Limit of Detection, LoD) – минимальная концентрация, которую можно определить с использованием данной тест-системы с погрешностью меньше или равной 10%. При этом чем меньше данная характеристика, тем большей аналитической чувствительностью обладает метод [3, 19]. Важной характеристикой, используемой для оценки лабораторного метода определения биомолекул, в т. ч. тропонина, является коэффициент вариации (CV, %), который отражает дисперсию результатов измерений в пределах одной пробы. При этом чем меньше данный коэффициент, тем точнее методика [19].

Несмотря на методологические успехи, в области определения cTn высокочувствительными методами остается ряд нерешенных вопросов. Первый из них – это отсутствие стандартизации. Результаты, полученные с помощью наборов реактивов разных производителей в одной пробе, могут различаться в несколько раз, несмотря на одинаковые единицы измерения. Данное явление связано с различием применяемых в наборе антител, чувствительных к различным эпитопам белковой молекулы тропонина. Сложности добавляет также протеолиз тропонинов, в результате которого, как уже отмечалось, в крови присутствуют фрагменты, обладающие различными антигенными детерминантами [12, 13, 20].

Второй вопрос заключается в том, что считать высокочувствительным методом определения тропонинов. Согласно рекомендациям Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC), высокочувствительный метод определения тропонинов должен соответствовать следующим критериям: во-первых, CV при установлении значений 99-го перцентиля не должен превышать 10%, во-вторых, у более чем 50% истинно здоровых людей концентрация тропонинов должна быть выше LoD [19, 21]. Стоит отметить, что не всегда методы, даже заявленные производителями как высокочувствительные, отвечают данным требованиям. Таким образом, при рассмотрении той или иной тест-системы следует ориентироваться на ее основные аналитические характеристики и по возможности прово- дить валидацию в клинико-диагностической лаборатории медицинского учреждения.

Применение cTnI и cTnT для стратификации риска в общей популяции

Описанные выше механизмы высвобождения cTn объясняют тот факт, что его уровень поддается определению у большинства условно здоровых лиц в популяции. С помощью высокочувствительных лабораторных методов удается зарегистрировать малейшее изменение уровня cTn при субклиническом повреждении миокарда, что позволяет использовать данные биомаркеры для раннего выявления лиц с более высоким риском развития ССЗ. Более того, уровень cTn ассоциирован с другими маркерами субклинического поражения сердечно-сосудистой системы, такими как толщина комплекса интима-медиа, лодыжечно-плечевой индекс, индекс коронарного кальция [22].

В популяционных исследованиях было продемонстрировано, что повышенные, но не превышающие 99-й перцентиль уровни cTnI и cTnT тесно связаны с более высокой вероятностью развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. [23, 24]. Согласно результатам крупнейшего европейского популяционного исследования BiomarCaRE (n = 74 738), уровень cTnI > 4 нг/л для женщин и > 6 нг/л для мужчин дает возможность достоверно прогнозировать риск нефатальных сердечно-сосудистых событий, а также смерти от ССЗ и смерти от всех причин [23]. В этой же работе был предложен метод реклассификации пациентов, который позволял увеличить точность оценки сердечно-сосудистого риска по сравнению со шкалой SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). В российском популяционном исследовании с участием 13 976 человек, основанном на данных ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации) и ЭССЕ-РФ2, был впервые в России проведен анализ ассоциаций уровня cTnI и исходов ССЗ [24]. Было показано, что cTnI является независимым предиктором возникновения сердечно-сосудистых событий, а его добавление к SCORE улучшает точность стратификации риска. Немаловажно, что данная работа проводилась на представительной выборке трудоспособного населения в возрасте от 35 до 64 лет, тогда как в большинстве зарубежных работ средний возраст пациентов значительно выше [23, 25, 26].

Определение уровня cTn для стратификации риска ССЗ остается актуальным и после внедрения в клиническую практику шкалы SCORE2. Так, недавнее исследование S.H.J. Hageman и соавт. (2023) показало, что уровень cTnT является одним из двух значимых модификаторов уровня риска, определенного по SCORE2, наряду с индексом коронарного кальция [27]. Публикуемые в последние годы работы добавляют еще больше доказательств того, что cTn являются крайне перспективными биомаркерами для определения риска сердечно-сосудистых осложнений в общей популяции. При трех повторных измерениях cTnI на протяжении 15 лет в когорте Whitehall II было установлено, что у лиц, в исходе умерших от сердечно-сосудистых причин, уровень cTnI был в среднем выше и нарастал более резко, чем у лиц, не страдающих ССЗ [28]. Эти результаты свидетельствуют о том, что нарастание уровня cTnI с возрастом не снижает его прогностическую способность.

Значимость cTnT и cTnI как прогностических биомар- керов подтверждает и опубликованный в 2024 г. метаанализ, включивший 28 популяционных исследований и 164 054 пациентов [29]. Увеличение показателей на одно стандартное отклонение приводило к увеличению риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий на 18% для cTnI (отношение рисков (ОР) = 1,18; 95% доверительный интервал (ДИ); 1,12–1,23) и на 21% для cTnT (ОР = 1,21; 95% ДИ; 1,18–1,24). Использование cTnI в сочетании с N-концевым фрагментом предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и С-реактивного белка приводило к наиболее значимому повышению точности прогнозирования исходов. Таким образом, приведенные выше данные ряда крупных популяционных исследований подтверждают прогностическую ценность cTn в отношении ССЗ.

Применение cTnI и cTnT в группах лиц с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ишемическая болезнь сердца

У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) значимо повышен риск развития ИМ, острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), смерти от ССЗ [30]. Несмотря на непрерывное совершенствование методов диагностики, часть пациентов со скрытой ИБС попадают в поле зрения специалиста только при развитии сердечно-сосудистого события. По данным L. Nedkoff и соавт., более 20% пациентов с острым коронарным синдромом составляют лица в возрасте от 20 до 54 лет. При этом у 29% мужчин и 27,6% женщин из их числа есть всего один модифицируемый фактор риска ИБС, а у 12,7% мужчин и 14,2% женщин традиционные факторы риска отсутствуют [31]. Добавление cTn к стандартным методам диагностики и стратификации риска может повысить точность определения предтестовой вероятности ИБС, что позволит своевременно начать профилактические мероприятия.

У пациентов с подозрением на наличие стабильной стенокардии как cTnI, так и cTnT являются независимыми предикторами обструктивного поражения коронарных артерий [32, 33]. Более того, уровень cTn коррелирует с тяжестью поражения коронарного русла [34]. У пациентов с ИБС повышенные уровни cTn являются независимыми прогностическими маркерами, позволяющими определить вероятность развития неблагоприятного исхода [34, 35]. По данным R. Wereski и соавт., исходная концентрация cTnI > 10 нг/л у пациентов с диагностированной ИБС ассоциирована с повышением вероятности развития неблагоприятного исхода на 50% с учетом поправок на тяжесть и продолжительность заболевания [36]. Мульти-маркерные модели, включающие cTn, позволяют более точно прогнозировать исходы у пациентов с ИБС по сравнению с моделями, основанными на традиционных факторах [37].

Острая и хроническая сердечная недостаточность

В соответствии с рекомендациями Американской коллегии кардиологов по диагностике и лечению острой (ОСН) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) (2022), к стадии пре-ХСН необходимо относить лиц с по- стоянно повышенным уровнем cTn, если это повышение не обусловлено другими причинами4. Данное нововведение отражает концепцию раннего обнаружения субклинического повреждения миокарда и выявления групп риска. Мультимаркерная стратегия с определением уровней cTnT и NT-proBNP позволяет эффективно реклассифицировать пациентов из группы здоровых в группу пре-Х-СН, не прибегая к инструментальным методам. При этом пре-ХСН выявляется у одного из пяти пожилых людей без симптомов и признаков ХСН [38].

Помимо высокой предсказательной способности, cTn обладают прогностической значимостью у пациентов с диагностированной сердечной недостаточностью (СН) с любой фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). В когорте из 650 пациентов с неишемической ХСН (средняя ФВ ЛЖ – 37,22 ± 14,62%) уровень cTnI >11 нг/л был ассоциирован с увеличением риска смерти от всех причин на 54% [39]. У пациентов с СН с сохраненной ФВ (СНсФВ) cTnT наравне с NT-proBNP играл ведущую роль в определении прогноза при помощи регрессионной модели, построенной на основании данных 5 988 пациентов и валидированной на когорте из 4 796 пациентов с СНсФВ [40]. В ряде крупных работ продемонстрирована прямая зависимость между уровнем cTn и риском смерти, а также повторной госпитализацией пациентов с острой декомпенсацией СН [41, 42]. Раннее выявление СН и выделение групп высокого риска является одной из наиболее остро стоящих задач в области исследований СН. Применение cTn в этих целях является крайне перспективной опцией, особенно при включении данных биомаркеров в состав комплексных моделей оценки риска.

Острое нарушение мозгового кровообращения

Повышение уровня cTn при развитии церебральной ишемии наблюдается у 5–10% пациентов, однако точный механизм повреждения миокарда при ОНМК или транзи-торной ишемической атаке (ТИА) до сих пор не установлен [43]. Одна из наиболее убедительных теорий заключается в том, что при церебральной ишемии происходит интенсивный выброс катехоламинов, что оказывает кар-диотоксический эффект [44]. Результаты крупного метаанализа свидетельствуют о том, что повышенный уровень cTn у пациентов с ОНМК ассоциирован с увеличением риска летальных исходов в стационаре и смерти от всех причин при долгосрочном наблюдении [45]. Повышение cTnТ > 14 нг/л после перенесенной ТИА или малого инсульта ассоциировано с увеличением риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 76% [45]. Результаты популяционных исследований указывают на то, что перенесенное в прошлом ОНМК ассоциировано со стойким повышением уровня cTnI, не превышающим 99-й перцентиль [23, 24]. Однако остается неясным, имеет ли данный факт прогностическое значение.

Другие заболевания

Повышение уровня cTn, не превышающее 99-й перцентиль распределения, отражает бессимптомное повреждение миокарда, которое развивается при различных ССЗ, метаболических патологиях и при их сочетании. В связи с этим cTn может оказаться полезным для опре- деления прогноза пациентов с некоторыми заболеваниями, патогенез которых включает прямое или опосредованное воздействие на миокард.

Известным фактором риска развития ССЗ является ожирение. Было показано, что у лиц с ожирением уровень cTnT существенно выше, чем у лиц с нормальной массой тела [46]. Согласно результатам недавнего исследования прогностического значения cTnT, включавшего данные 3 513 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и ожирением, у пациентов с ожирением и уровнем cTnT > 3 нг/л риск сердечно-сосудистых событий был в 3,2 раза выше, чем у пациентов с нормальной массой тела и cTnT < 3 нг/л [47]. Авторы исследования пришли к выводу, что применение cTnT позволяет выделить наиболее «злокачественный» фенотип пациентов с ожирением и АГ.

Неотъемлемым компонентом метаболических нарушений, ассоциированных с субклиническим повреждением миокарда, является сахарный диабет 2-го типа (СД2) [48]. Продолжительность СД2 более 15 лет в 9,29 раза повышает вероятность субклинического повреждения миокарда, определяемого как повышение cTnT > 14 нг/л, что было продемонстрировано на когорте ARIC из 9 052 пациентов с СД2 без СН и ИБС на момент включения [49].

По данным метаанализа, включающего данные 5 313 пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК), высокий cTn позволяет значимо прогнозировать наступление смерти от всех причин (ОР = 2,85; 95% ДИ; 2,28–3,57) и развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (ОР = 2,58; 95% ДИ; 2,04–3,26) [50]. Часто ХИНК является проявлением мультифокального атеросклероза, при котором поражаются несколько сосудистых бассейнов. Применение биомаркеров в данной ситуации может помочь оценить вероятность поражения коронарного русла, не прибегая к инструментальным методам, доступность которых существенно ниже во многих учреждениях.

Заключение

Проведенный обзор наиболее актуальных исследований о возможностях применения cTn в клинической практике продемонстрировал, что cTn могут использоваться в широком диапазоне клинических ситуаций для диагностики ССЗ и определения прогноза пациентов. Понимание молекулярно-биологических механизмов высвобождения cTn объясняет наличие ассоциаций между уровнем cTn и развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий как у условно здоровых лиц, так и у пациентов с диагностированными сердечно-сосудистыми патологиями. Субклиническое повышение уровня cTn позволяет выявлять в общей популяции лиц с более высоким сердечно-сосудистым риском, что является одним из важнейших аспектов применения cTn. Не менее ценна прогностическая способность данных биомаркеров у пациентов с диагностированными ССЗ (ИБС, перенесенное ОНМК, ХИНК, СН, фибрилляции предсердий), поскольку она открывает возможности для персонализированной вторичной профилактики.