Серебряная оковка седла рубежа V-VI вв. из могильника Митино, Калининградская обл

Автор: Скворцов К.Н., Пеш А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена уникальной находке серебряных оковок лук конского седла, украшенного чеканной орнаментированной оковкой, в погребении № 335 могильника Митино, датированного поздним этапом эпохи Великого переселения народов. Аналогии орнаментационным мотивам с этих пластин находятся преимущественно в Скандинавском регионе, а также происходят из других регионов германского мира и территории соседней Литвы и свидетельствуют об обширных межкультурных контактах знати эстиев.

Короткий адрес: https://sciup.org/143167089

IDR: 143167089

Текст научной статьи Серебряная оковка седла рубежа V-VI вв. из могильника Митино, Калининградская обл

В течение периода c 2008 по 2017 г. в ряде погребальных комплексов эпохи Великого переселения народов с Самбийского полуострова исследователями были обнаружены изделия, декорированные прессованной серебряной фольгой (от нем. Pressbleche ). В данной статье мы обратимся к первой из этих находок, сделанной в 2008 г. и по сей день остающейся уникальной для региона.

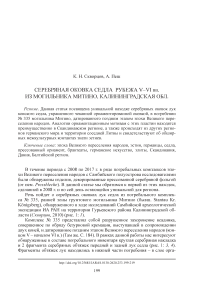

Речь пойдет о серебряных оковках лук седла из погребального комплекса № 335, ранней зоны грунтового могильника Митино (бывш. Stantau Kr. Königsberg), обнаруженного в ходе исследований Самбийской археологической экспедиции ИА РАН на территории Гурьевского района Калининградской области ( Скворцов , 2010) (рис. 1: 1 ).

Комплекс № 335 представлял собой разрушенное захоронение всадника, совершенное по обряду безурновой кремации, выступавшей в сопровождении двух коней, и датированное поздним этапом Великого переселения народов (концом V – началом VI в.) (Там же. С. 184). В рамках данной работы нас интересуют обнаруженные в составе погребального инвентаря круглая серебряная накладка и 2 фрагмента серебряных обтяжек передней и задней лук седла (рис. 1: 3, 4). Фрагменты обтяжек лук находились в нижней части погребения – в слое орга- http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.199-219

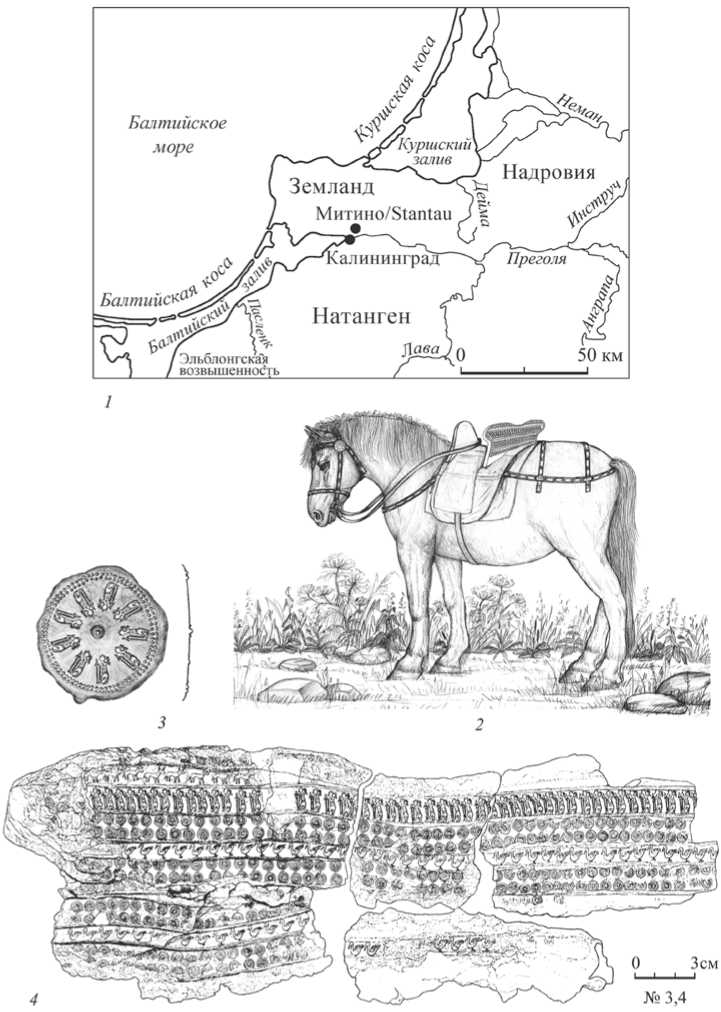

ники, среди расположенных в анатомическом порядке серебряных деталей конской упряжи одного из коней. Обкладки седла были изготовлены из серебряного листа и декорированы геометрическим, зоо- и антропоморфным1 прессованным орнаментом ( Скворцов , 2010. С. 160–166). Всего в декоре задействовано четыре разных фигурных штампа: двойная спираль, которая повторяется в пяти зонах; человеческая фигура и рогатый четвероногий зверь, представленные каждый в одной зоне; и изображение птицы – в двух зонах (рис. 2).

Орнаментировались подобные пластины оковок, как правило, наиболее распространенным способом: заготовленный, вырезанный по форме лист отожженной серебряной фольги накладывался на матрицу (лат. Patrix ), а затем продавливался палочкой из твердых сортов дерева или кости, или рога. В нашем случае мы наблюдаем чрезвычайно высокое качество работы мастера-ювелира, полное отсутствие следов инструментов на внешней стороне оковок и очень высокую степень детализации сохранившихся частей орнамента при его сравнительно малом размере. С большой долей вероятности можно говорить, что орнамент на пластинах был нанесен при помощи матрицы и пуансона (лат. Patrix , Matrix ). На деталях накладки задней луки седла можно наблюдать мелкие микродефекты матрицы и пуансона, повторяющиеся на всем изделии – как на внешней, так и внутренней стороне пластины. Штампы этого вида могли быть выполнены как простым ударным пуансоном или матрицей, так и при помощи технологически более сложных шаблонных плоскогубцев. Подобного рода инструмент со штампом птицы, который использовался в качестве матрицы и датировался римским временем, можно наблюдать в находке из Ютхендорфа (Jütchendorf) ( Leube , 1996; Rau , 2005. S. 95) в земле Бранденбург (Германия).

Конские седла – крайне редкая категория находок на могильниках I тыс. н. э. из ареала эстиев. Одному из соавторов данной статьи посчастливилось с 2007 по 2016 г. руководить рядом исследований, в ходе которых были обнаружены детали седел с задними и передними луками, полностью покрытыми листами серебра с прессованным орнаментом ( Skvortsov , 2009. P. 136, 137. Fig. 5; 2017; Скворцов и др. , 2018). Таким образом, стало возможным сделать окончательные выводы не только по конструкции седел, декорированных серебряными прессованными накладками, но и по породам древесины, из которых они были

Рис. 1. Могильник Митино

1 – могильник Митино/Штантау к северу от г. Калининград, РФ; 2 – вариант реконструкции конского убора из погребения № 335 с седлом с чеканным орнаментом, разделитель ремней на оголовье и украшенные серебряными прямоугольными накладками ремни для головы, спины и груди лошади. Рисунок Н. Тимошенко. Реконструкция К. Н. Скворцова ( Скворцов , 2010); 3 – круглая пластина-накладка, разделителя ремней с оголовья лошади из погребения № 335 (Там же); 4 – один из самых крупных фрагментов оковок седла из могилы № 335 с фигурно украшенными зонами (Там же)

Рис. 2. Могильник Митино. Штампы орнаментальных зон оковок седла (по: Скворцов , 2010)

изготовлены. Все эти находки свидетельствуют о том, что полная оковка лук седел являлась нормальным явлением в конце эпохи Великого переселения народов; а также позволяют заключить, что луки седел либо были абсолютно прямыми, либо имели легкий наклон наружу, чтобы декор было лучше видно.

Мы склонны полагать, что седло из Митина, скорее всего, имело церемониальное назначение либо было изготовлено непосредственно для погребения, так как на внешней части пластин не имеется следов потертости и длительного использования. Такое же наблюдение было сделано и на других подобных изделиях, но о каких-то обобщающих выводах можно будет говорить лишь после реставрации всех новых находок. Вывод о церемониальном или ритуальном назначении седла из комплекса № 335 могильника Митино является важным для дальнейшей интерпретации его оформления, так как в этом случае изображения с оковок лук следует рассматривать в контексте декоративно-прикладного искусства эпохи Великого переселения народов и «темных веков» в Балтийском регионе. Далее перейдем непосредственно к анализу графических изображений с оковок седла.

Неправильная двойная спираль

В качестве декоративного мотива циркульный орнамент и двойные спирали во временном и пространственном отношении имели довольно широкое распространение. Их можно часто встретить как на изделиях бронзового века, так и на средневековых украшениях. Много спиралевидных элементов встречается на изделиях IV–V вв. на севере Европы. Однако именно «неправильные двойные спирали»2 встречаются крайне редко.

Территориально, графически и хронологически элементу с нашей находки наиболее близки неправильные спирали с серебряной оковки рога для питья VI в. из мужского захоронения № 30 могильника Видгиряй (Vidgiriai), из скальвско-го ареала на территории современной Литвы ( Šimėnas , 2006. P. 55. Pav. 24, 25) (рис. 3). Подобный декор встречается также на серебряных пластинах женских головных украшений, например, в захоронениях могильников Земгалии и Же-майтии. Они характерны для погребальных комплексов V–VII вв., но встречаются также и в захоронениях VII–VIII вв. ( Tautavičius , 1996. P. 167–169).

В Скандинавии эпохи Великого переселения народов двойные спирали относятся к наиболее распространенным орнаментальным мотивам. На этой территории в позднеримское время они встречаются также довольно широко в виде декора на изделиях из металла и керамики.

Циркульный орнамент и двойные спирали являются одним из излюбленных декоративных приемов для оформления краев брактеатов эпохи Великого пе-

Рис. 3. Сравнительная таблица элементов орнамента на изделиях из Митино, Швеции, Дании и Литвы (по: Скворцов , 2010. С. 164. Табл. 1)

реселения народов3. На брактеатах при помощи матриц чеканились сложные изображения в зверином стиле, их края часто оформлены несколькими концентрическими орнаментальными зонами, разделенными линиями. В каждой из зон расположены ряды штампованных элементов (рис. 5: 9 ). Зачастую среди них встречаются двойные спирали, а также циркульный орнамент 4 . Именно неправильные двойные спирали, напротив, в горизонте брактеатов не встречаются. Изредка отмечены лишь циркульные орнаменты с точкой, соединенные между собой косыми линиями, как, например, на брактеате IK5 273 из региона Хёрринг/ Стейлбьерг (Hjǿrring/Stejlbjerg-A) и Люнгбю (IK Lyngby-A) (Дания) ( Behr , 1991).

Рогатый зверь

По сравнению с геометрическими декоративными элементами, изображения животных в качестве орнамента, как на металлических предметах, так и на керамике, весьма редки. Однако при этом непосредственно изображение рогатых животных – одно из самых распространенных среди зооморфных элементов на изделиях с прессованными пластинами. Самой близкой аналогией здесь является декор по крайней мере одного из седел, найденных в 2016–2017 гг. на самбий-ском могильнике Алейка-7, расположенном примерно в 19 км северо-западнее Митина. Серебряные пластины всех седел, обнаруженных на этом памятнике, аналогичным образом декорированы горизонтальными полосами геометрического и зооморфного орнамента, и по крайней мере на одной из них отчетливо просматривался ряд изображений рогатых животных. Однако мы, к сожалению, не можем сделать никаких выводов до тех пор, пока не будут завершены все работы по реставрации этих находок.

Далее следует вновь обратить внимание на синхронные серебряные оковки рогов для питья с территории современной Литвы. На пластинах из захоронений № 61 и 332 могильника Плинкайгалис (Plinkaigailis) и на оковке из могильника Рубокай6 представлены хорошо сопоставимые графически фигуры рогатых животных, даже если вместо четырех ног, как это было принято изображать в то время, показаны лишь две (Gaerte, 1929. S. 268 Abb. 209b; Kazakevičius, 1993. P. 130–136) (рис. 3). Примечательно, что все три изображения из Литвы, аналогично сюжету с Митино, выступают в декоре изделия в комбинации с мотивами птиц (см. ниже).

Далее в поиске возможных графических аналогий следует обратиться к регионам Скандинавии и Северной Германии. Схожие изображения рогатых четвероногих животных из этих регионов также поднимают вопрос о том, как именно следует интерпретировать элементы орнамента с нашей находки: в качестве быков или рогатых лошадей.

Интересен в этом контексте декор оковки рога для питья из шведского могильника Хаде (Hade), датированного периодом между V и VI вв. ( Andrzejowski , 1991. S. 49f). Изображенный здесь зверь имеет лишь один отросток у затылка, нет полноценных рогов с двумя остриями (рис. 3). По этой причине его родство с описанными выше изображениями остается под вопросом, так как изображение U-образных рогов в профиль является типичным признаком такого четвероногого. Однако вполне возможно, что в данном случае мы просто имеем дело с качественно хуже выполненным изображением. В целом рисунки рогатых животных остаются по способу их изображения слишком простыми, чтобы можно было определить их конкретную видовую принадлежность.

Конечно, рога в первую очередь наводят на мысль о быке. Для этого можно найти хорошие аргументы: действительно, на юге Скандинавии периода раннего Средневековья и в Северной Германии известны многочисленные небольшие фигурки животных, которые с некоторой долей сомнения можно в целом интерпретировать как полорогих ( Hardt , 1994). Кроме того, во время так называемого кельтского периода на севере Европы существовала тенденция украшать крепления для ручек котлов или крупных сосудов, а также наконечники рогов для питья в виде головы быка ( Pesch , 2015. S. 470. Fig. 29: 1 ; Harding , 2007. Fig. 2: 4.1 ; 6: 8 ).

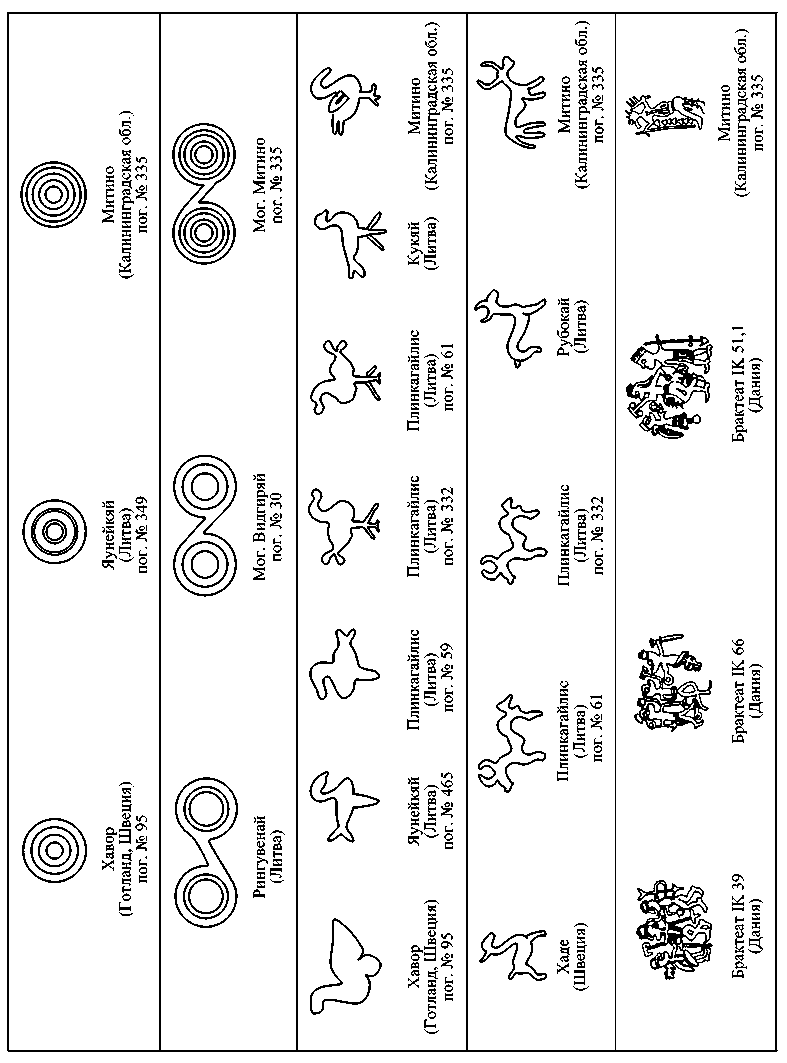

Мы затронули вопрос видовой принадлежности четвероногого животного с нашей находки, так как в германских древностях периода Великого переселения народов очень часто встречается изображение рогатой лошади, в первую очередь – в композиции золотых брактеатов. На этих изделиях среди наиболее часто варьирующихся мотивов центральных и периферийных изображений встречается четвероногое животное, которое по ряду определенных признаков иконографически можно отнести к лошади. К таким признакам относятся: изогнутая вверх лошадиная шея, грива, подковы, длинный широкий хвост, а также признаки упряжи и часто, но не всегда, U-образные рога (IK, 1,1. S. 106–110; Heizmann , 2008). До сих пор эта деталь не получила однозначного объяснения. Рогатая лошадь встречается также и на других предметах и является распространенным центральным символом в северогерманском искусстве с римского времени, но особенно в эпоху Великого переселения народов ( Nylén, Lamm , 1991. S. 155. Fig. 26f; Pesch , 2015. S. 466. Fig. 25: 2f ) (рис. 5: 8–13 ).

Исходя из всех перечисленных примеров, мы можем предполагать, что четвероногий рогатый зверь с оковок из комплекса № 335 могильника Митино может представлять собой как быка, так и рогатую лошадь, возможно, для более определенных выводов нам надо рассмотреть этот образ во взаимосвязи с остальными штампами с пластин.

Птица

Следует отметить, что, в сравнении с остальными элементами орнамента с нашей находки, которые в той или иной степени находят параллели с бракте-атами, какие-либо схожие изображения подобного рода толстых птиц на этих подвесках не встречаются7. Однако в Скандинавии первого столетия нашей эры они также относятся к часто изображавшимся мотивам. Традицию изображать диких птиц можно проследить на севере Европы в фигурном искусстве еще с бронзового века ( Åberg , 1931. S. 40. Abb. 17) Подобные изображения интерпретируют как водоплавающих птиц без видового уточнения, так как, вероятно, значимой является их общая способность передвигаться как на суше, так и на воде и в небе. Таким образом, символически водоплавающие птицы могут выступать в роли неких «посредников между мирами».

Как и в случае с первыми двумя штампами из Митина, этот элемент также находит ближайшие синхронные аналогии на территории современной Литвы (рис. 3). Речь вновь идет о серебряных оковках рогов для питья, датированных V–VI вв. ( Markelevičius , 1977. P. 105; Vaškevičiūtė , 1978. Pav. 4; Kazakevičius , 1993. P. 134, 136) (рис. 3). Изображения птиц здесь иногда комбинируются со спиралями, циркульными орнаментами и фигурками рогатых животных. В технике прессованного орнамента также выполнено украшение подвески VI–VII вв. на игле из могилы № 465 могильника Яунейкяй (Jauneikių) (Литва), в нижней части которого целый ряд изображений птиц ( Vaškevičiūtė , 1978. P. 29; Tautavi-čiu s, 1996. P. 234)

Феномен толстой птицы находит много примеров на севере Европы с римского времени до раннего средневековья (рис. 5: 1–7 ) ( Carnap-Bornheim , 1997; Almgren, Nerman , 1923. Taf. 31. Fig. 456; Åberg , 1931. S. 55 Abb. 145; Salin , 1935. S. 178. Abb. 418b; Werner , 1941. S. 35–43; Myres , 1977. Kat. No. 999; Hills , 1983. P. 102 Fig. 1; Capelle , 1987; Bantelmann , 1988. No. 431, 504, 547; Andrzejowski , 1991. S. 49f; Rau , 2005; Quast , 2009. S. 47).

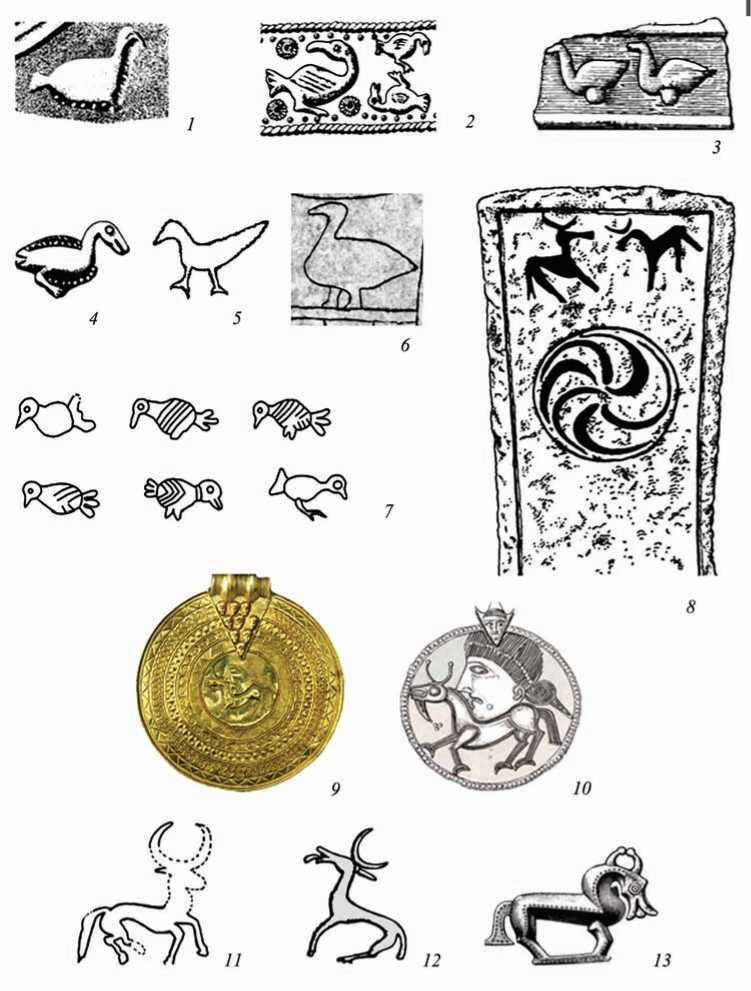

Антропоморфное изображение

Изображение человеческой фигуры на оковках лук седла из Митина вообще не имеет никаких иконографических соответствий в балтских древностях. Если украшения с человеческими образами редки, то в данном случае особенно необычно конкретное графическое исполнение фигуры с «лучеиспускающей» головой и руками в форме стежков. Но по этим необычным деталям удалось подобрать хорошие сравнительные аналогии, а именно – изображения на золотых так называемых брактеатах трех богов эпохи Великого переселения народов (Hauck, 1998a; 1998b. S. 327–346; Hauck, Beck, 2002. S. 72–88; Pesch, 2007a. S. 99–103) (рис. 4: 1–7). В целом схожесть экземпляров данной группы велика благодаря единому мотиву и графическому исполнению, что указывает на единство их происхождения. Они, вероятно, были скопированы. Это соответствует традиционному способу изготовления брактеатов, когда изображение уже имевшегося экземпляра бралось в качестве образца. При этом были возможны небольшие отклонения и вариации, могли вкрасться некоторые ошибки.

Хотя большинство известных до сих пор брактеатов «трех богов» были найдены на острове Фюн, в Ютландии и Зеландии (т. е. в Дании), есть и находки, географически указывающие в направлении Самбийского полуострова (Митино), – это IK 595 (с моделью изображения трех типов) из Сорте Мульд (Sorte Muld) на острове Борнхольм (Дания) в Балтийском море и IK 20 из коллективного захоронения в Загоржине (Zagorzyn) (Великопольское воеводство, Польша) (рис. 4: 1, 5 ). Эти местонахождения обозначают на данный момент самые восточные зоны распространения брактеатов.

Больше всего графических соответствий с изображениями из Митина имеет центральный образ брактеатов «трех богов» IK 595 из Сорте Мульд на острове Борнхольм ( Axboe , 2002; Hauck, Beck , 2002) (рис. 4: 1–3 ). Однако мотивы можно сравнить и со многими другими экземплярами. Кстати, все они являются рельефными изображениями, как и фигура из Митина, а не контурными, как это чаще всего бывает на брактеатах. Вариационное многообразие брактеатов «трех богов» можно использовать, чтобы лучше понять различные детали фигуры из Митина.

В первую очередь речь идет о голове. Ее необычная форма с зубцами находит параллели в рисунке головы на IK 595 из Сорте Мульд на Борнхольме (рис. 4: 1–3 ). На примере данной семьи брактеатов можно наблюдать, как легко читаемые детали лица и головы могли превратиться в более условные во время процесса многократного копирования при их изготовлении. В итоге такого развития могло появиться схематичное изображение головы, как на пластине из Митина (рис. 4: 1–7 ).

На большинстве брактеатов «трех богов» можно четко увидеть подчеркнутый пояс, т. е. аналогичный изображенному на пластине с нашей находки. На брак-театах, как правило, фигуры практически не имеют каких-либо других хорошо узнаваемых деталей одежды. Несмотря на миниатюрность фигур из Митина, на их одежде четко различимы треугольный вырез горловины, две перпендикулярные складки, а на штанах бахрома. Подобного рода бахрома встречается также и на брактеатах: например, на экземпляре IK 165 из Сковсборга (Skovborg) (Дания). Одна поднятая вверх рука фигуры из Митина, несущая предмет с тремя расходящимися в сторону остриями, графически сильно напоминает руку с тремя пальцами на брактеатах IK 66 из Гуммеруп (Gummerup), IK 165 из Сков-сборга и IK 595 из Сорте Мульд (все с территории Дании), а с небольшой вариацией – на IK 20 из Загоржина (Польша), IK 40 и IK 51,3 из Гудме (Gudme) (Дания). Тот факт, что рука и предмет (как на брактеатах, так и на пластине из пос. Митино) переходят друг в друга, важен для иконографического сравнения. Другую руку фигуры из Митина, которая переходит в объект, похожий

Рис. 4. Золотые брактеаты: формулярная семья В1 ( 1–7 ); формулярная семья В8 ( 8, 9 ). Прорисовки П. Хэфса, без масштаба (IK)

1 – Семейство изображений В1, IK 595 (Дания); 2 – cопоставление центральных образов с IK 595 и пластины с Митино. Рисунки: П. Хэфс, Н. Тимошенко; 3 – cопоставление центральных образов с IK 595 и пластины с Митино. Фото; 4 – cемейство изображений В1, IK 165 (Дания); 5 – cемейство изображений В1, IK 20 Загоржин (Польша); 6 – cемейство изображений В1, IK 39 (Дания); 7 – cемейство изображений В1, IK 51, 1 (Дания); 8 – cемейство изображений В 8 IK 361 Rv; 9 – cемейство изображений В8 IK 362

на посох с утолщениями, можно сравнить с IK 39 из Дании. Данный объект с утолщениями есть и на многих обычных брактеатах «трех богов». Наконец, копье из Митина с его широким большим острием и двумя шипами соответствует копьям на всех брактеатах «трех богов», даже если их острия направлены вниз. Кроме того, зачастую у центральной фигуры поднята левая рука, в то время как правая опущена вниз, так же как и на нашей пластине.

Три острия на объекте в руках фигуры или на самой руке присутствуют не только на предметах названной выше формулярной семьи B1, они встречаются также на двух других иконографически родственных B-брактеатах формулярной семьи B8 ( Pesch , 2007a. S. 129–131) (рис. 4: 8, 9 ). К сожалению, у обоих экземпляров не указаны места их нахождения. Во многих деталях изображенная на них фигура похожа на центральный образ брактеатов «трех богов» и также выполнена рельефно без контурных линий. Важно, что образ формулярной семьи В8 имеет параллельно стоящие ноги, как и у фигуры из Митина. При этом свисающие ступни, вероятно, указывают на движение в танце или прыжке. На это могут также указывать скрещенные ноги на брак-театах «трех богов».

Итак, мы привели многочисленные графические и концептуальные сходства между изображениями на золотых брактеатах периода Великого переселения народов и на пластине из Митина. Центральный образ брактеатов «трех богов» во многих деталях настолько похож на элемент с нашей пластины, что нельзя не увидеть их связи. Таким образом, мы можем сделать вывод, что либо существовал общий прототип для штампа из Митина и для брактеатов, либо изображение на пластине иконографически связано с изображениями на брактеатах.

Предпринимая попытку интерпретации возможного символического смысла декора оковок лук седла из Митина, нужно попробовать рассмотреть эти изображения в совокупности с наиболее близкими сравнительными примерами из данного региона и с германских территорий.

В первую очередь следует отметить общий признак для всех пластин – многократное повторение каждого из штампов. В данном случае его можно рассматривать не только в качестве орнамента, т. е. с позиций художественного замысла, позволившего максимально заполнить пространство пластины, но также, возможно, как прием, таким образом усиливавший имманентный посыл и влияние

Рис. 5. Изображения рогатых лошадей и толстых птиц

1 – изображения на урне из Зюдербраруп (Süderbrarup) (Германия), ( Bantelmann , 1988. Taf. 75); 2 – оковка кубка из Химлингёйе (Himlingøje) (Дания), ( Werner , 1966. S. 18); 3 – пластина с чеканным орнаментом из Хавор, о. Готланд (Havor) (Щвеция), ( Åberg , 1931. S. 55); 4 – фалера № 1, Торсберг (Thorsberger Moor, Süderbrarup) (Германия), ( Salin , 1935. S. 178); 5 – пластина чеканным орнаментом из Страже (Stráže) (Словакии), ( Quast , 2009. S 47); 6 – фигурный камень Смисс (Smiss (I)) (о. Готланд, Щвеция), ( Nylén, Lamm , 1991. S. 45); 7 – изображения с пластин чеканным орнаментом из Скандинавии и Германии ( Rau , 2005. S. 93); 8 – фигурный камень из Хелльви Ире 7 (Hellvi Ire) (о. Готланд, Щвеция), ( Lindqvist , 1955. S. 43); 9 – золотой брактеат IK 144 Равлунда (Ravlunda) (Швеция), (Ikonographischer Katalog); 10 – IK 144 – центральный образ. Рисунок: П. Хэфс; 11 – пластина с пояса из Хагенов (Hagenow) (Германия). Рисунок: П. Хэфс; 12 – золотой рог из Галлехуса (Gallehus) (Дания). Рисунок: П. Хэфс; 13 – фибула в виде лошади (о. Готланд, Щвеция), (Hauck 1970. S 144)

каждого изображения, обладавшего определенным значением. Следует помнить, что подобного рода изделия не являлись массовыми и зачастую применялись в торжественных случаях или для церемоний и, соответственно, любые использованные для их оформления графические элементы должны были выполнять не только эстетическую функцию, но и символическую.

Среди аналогий из германского мира мы наблюдаем множество связей в изображении человеческой фигуры, рогатого зверя и спиральных форм с золотыми брактеатами. Как уже было сказано выше, при сравнении с брактеатами становится возможной трактовка рогатого зверя как лошади, а также трактовка антропоморфной фигуры в контексте брактеатов «трех богов». (Именно благодаря тщательным междисциплинарным исследованиям этой группы брактеатов ( Pesch , 2007b; 2009) мы получили новые возможности для интерпретации.) Несмотря на все сложности в истолковании древних изображений, в отношении брактеатов возможны некоторые общие выводы. Определенно, каноничные однотипные изображения на брактеатах разных семей для всех людей, которые их производили и использовали, должны были иметь одно и то же значение. Соответственно, они характеризуют общее северогерманское пространство как единую культурную общность.

Для семьи «трех богов» определенно установлено, что речь идет об изображении германского бога Бальдра ( Hauck , 1998a; 1998b. S. 327–346; Hauck, Beck , 2002. S. 72–88). Этот любимый сын Одина, как пишет в XII в. исландец Снорри Стурлусон, был убит с помощью хитрости своего противника Локи, что привело к перевороту в космологическом мире. Похороны Бальдра, его поездка в мир мертвых и напрасная попытка вернуть любимого бога из подземного царства также сохранились в средневековых текстах. Кроме того, вельва из Эдды сообщает о возвращении Бальдра на вновь возникшую после Рагнарока Землю.

Если помнить о том, что седло из Митина, вероятнее всего, имело церемониальное назначение и, возможно, было изготовлено для захоронения, а также учитывая тот факт, что смерть и воскресение – главная тема брактеатов «трех богов», становится понятным, почему их центральный образ мог быть выбран орнаментом оковки этого седла. Кроме того, некоторые всадники на медальонах-имитациях IV в. могут быть истолкованы как изображения прибытия Бальдра в потусторонний мир. Так об изображении Бальдра можно думать не только в отношении иконографически схожих брактеатов «трех богов» и фигуры из Митина, но и в отношении оковок седла в целом. Однако, возможно, мотив изображения был заимствован и его значение изменилось. Именно раннее германское изобразительное искусство IV и V вв. демонстрирует это в качестве наглядного образца, так как в то время были заимствованы многочисленные мотивы и шифры изображений из позднего античного искусства, прежде всего – римского. При этом посредством новых комбинаций и дополнений собственными деталями заимствования с самого начала получили новое содержание.

Пластина с седла из пос. Митино с его штампованными фигурами и рисунками явно указывает на возможность межкультурных контактов, в том числе и в форме заимствования балтами художественных шифров и мотивов германского искусства. Локализованная, в первую очередь, в Скандинавии культура брактеатов, очевидно, могла распространиться далеко на восток. Там развились собственные традиции объектного искусства. В ранних работах, касаясь вопроса о происхождении седла из Митина, мы высказывали два основных предположения: либо оно являлось предметом импорта, либо, что маловероятно, было произведено в регионе, где найдено, и демонстрирует местное локальное переосмысление и адаптацию германских культурных кодов (Skvorzov, Pesch, 2011).

На сегодняшний день мы располагаем большим количеством информации и данными новых исследований, в связи с чем появилась возможность сделать более определенные и расширенные выводы.

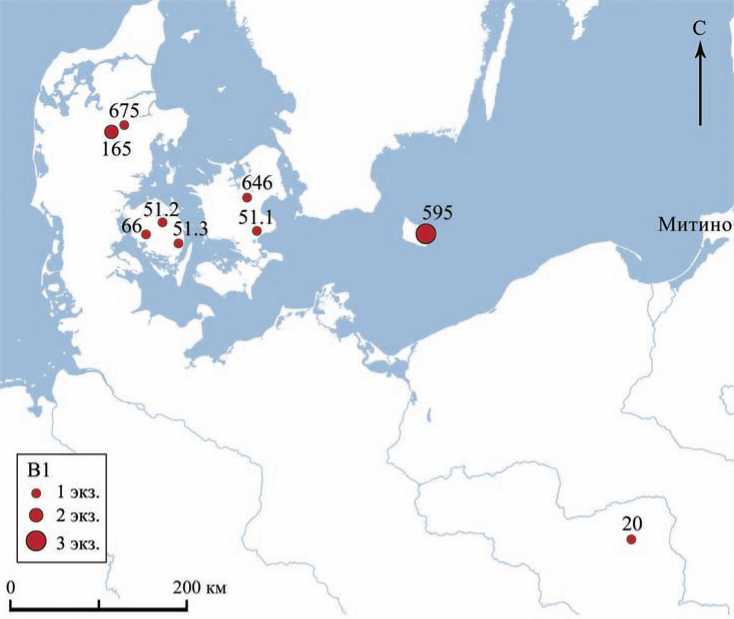

Во-первых, все так же представляется очевидной связь между Скандинавией и представителями балтского мира, и в случае с нашей находкой определенно просматривается направление этой связи: Дания и ее острова – Самбийский полуостров, о чем свидетельствует тот факт, что наиболее близкие графические аналогии антропоморфному штампу из Митина происходят с брактеатов, обнаруженных на указанных территориях. Это с максимальной наглядностью демонстрирует картирование всех подобных находок (рис. 6). Стоит отметить, что к моменту подачи данной статьи в печать стало известно о находке в Дании еще двух экземпляров брактеатов «трех богов».

Во-вторых, сейчас можно окончательно отказаться от гипотезы о том, что седло из Митина могло быть произведено балтским мастером-ювелиром. Как уже было отмечено, штампы, использованные для декора лук, отличаются высоким уровнем детализации и нанесены на пластины очень тщательно, без дефектов, при их сравнительно малых размерах. Так, например, антропоморфные фигурки из Митина в два раза меньше, чем схожие изображения на брактеатах (рис. 5: 2, 3 ). Представляется очевидным высочайший профессиональный уровень мастера, их изготовившего. На сегодняшний день мы не имеем никаких доказательств тому, что в эпоху Великого переселения народов у эстиев существовала ювелирная школа столь высокого уровня. За последние 10 лет на Сам-бийском полуострове обнаружен ряд находок, изготовленных из серебряной фольги и отличающихся высочайшим уровнем исполнения, но не найдено ни одного так называемого клада ювелира, следов мастерских или инструментов для ювелирного дела и конкретно для изготовления орнаментированных прессованных пластин. До появления каких-либо новых данных логичным будет придерживаться позиции, что все подобные находки либо представляют собой предметы импорта, либо были произведены на месте приезжими германскими мастерами. Действительно, исследователи скандинавских древностей эпохи Великого переселения народов склонны полагать, что древние мастера имели возможность свободно передвигаться от заказчика к заказчику, между территориями и в процессе этих передвижений имели интенсивные контакты друг с другом, нередко заимствовали и делились элементами декора и комбинировали их каждый в собственном индивидуальном и независимом ключе ( Helgesson , 2002. P. 38; Hårdh , 2002. P. 54). В сравнении с эпохой Венделя, характеризующейся районированием и стандартизацией, произведения ювелирного искусства эпохи Великого переселения народов демонстрируют нам наличие обширных межрегиональных связей между мастерами, при

Рис. 6. Картирование находок брактеатов Семейства изображений В1

сохранении творческой индивидуальности их работы (Ibid. P. 51) Определенно, социальная мобильность германских ювелиров свидетельствовала об их привилегированном положении, однако мастера могли зависеть от материалов заказчика ( Carnap-Bornheim , 2001. P. 276; Helgesson , 2002. P. 38). Представляется вполне возможным, что седло из Митина могло быть как предметом импорта, так и изделием, изготовленным прибывшим на Самбийский полуостров германским мастером. К этому периоду связи между эстиями и германцами уже имели продолжительную историю и завершился процесс выделения местных родовых элит, осуществлявших данные контакты. Именно у представителей местных элит мог сформироваться запрос на подобного рода статусные изделия. Как уже было упомянуто, на сегодняшний день мы имеем ряд произведений ювелирного искусства, подобных митинским пластинам, из ареала самбийско-натангийской культуры, которые явно несут некие культурные коды древних германцев и в то же время имеют свою специфику. Вполне возможно, что подобного рода изделия были изготовлены приезжими мастерами из Дании (и ее островов) и демонстрируют нам феномен северогерманского искусства, адаптированного под нужды западнобалтских элит.

Список литературы Серебряная оковка седла рубежа V-VI вв. из могильника Митино, Калининградская обл

- Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V-XIX вв. (Калининградская область): материалы исследований 2008 г. Ч. 1. М.: ИА РАН; Тверь: Тверская обл. тип. 302 c. (Материалы охранныхархеологических исследований; т. 15.)

- Скворцов К. Н., Макаров Н. А., Хохлов А. Н., Энговатова А. В., 2018. Грунтовый могильник Алейка-7 (Калининградская область, Зеленоградский район)//Города. Селища. Могильники. Раскопки 2017. М.: ИА РАН. С. 346-353. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Åberg N., 1931. Nordische Ornamentik in vorgeschichtlicher Zeit. Leipzig: Kabitzsch. 118 S. (Mannus Bibliothek; No. 47.)

- Almgren O., Nerman B., 1923. Die ältere Eisenzeit Gotlands. Stockholm: Var Haeggström. 152 S.

- Andrzejowski J., 1991. Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływówrzymskich w Europe Środokowej i Północnej. (Próba klasyfikacji i analizy chronologiczno-terytorialnej)//Materialy Starożytne i Wczesnośredniowieczne. T. VI. S. 7-120.

- Axboe M., 2002. Sølvkræmmerhuset og Balders død -nye brakteatfund fra Bornholm//Drik -og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen. Copenhagen: National Museum. S. 295-303. (PNM: Publikations from The National Museum; 7.)

- Axboe M., 2004. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit -Herstellungsprobleme und Chronologie. Berlin; New York: Walter de Gruyer. 408 S. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 38.)

- Bantelmann N., 1988. Süderbrarup. Ein Gräberfeld der römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeitin Angeln. I: Archäologische Untersuchungen. Neumünster: Wachholtz. 198 S.

- Behr C., 1991. Die Beizeichen auf den völkerwanderungszeitlichen Goldbrakteaten. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang. 341 S.

- Capelle T., 1987. Animal Stamps and Animal Figures on Anglo-Saxon and Anglian Pottery//Medieval Archaeology. Vol. 31. P. 94-96.

- Carnap-Bornheim C., 1997. Neue Forschungen zu den beiden Zierscheiben aus dem Thorsberger Moorfund//Germania. Bd. 75, 1. S. 69-99.

- Carnap-Bornheim C., 2001. The Social Position of the Germanic Goldsmith//Roman Gold and the Development of the Early Germanic Kingdoms/Ed. B. Magnus. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. P. 263-278. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser; 51.)

- Gaerte W., 1929. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg: Graäfe und Unzer. 406 s.

- Hårdh B., 2002. Uppåkra in the Migration and Merovingian Periods//Central places in the Migrationand Merovingian Periods: Papers from the 52nd Sachsensymposium (Lund, August 2001)/Eds: B. Hårdh, L. Larsson. Stockholm. P. 41-54. (Uppåkrastudier; 6.) (Acta Archaeologica Lundensia Series in 8°; 39.)

- Harding D. W., 2007. The Archeology of Celtic Art. New York: Routledge. 336 p.

- Hardt N., 1994. Die Bovidenfiguren von Lundeborg//The Archaeology of Gudme and Lundeborg: Papers presented at a Conference at Svendborg (October 1991)/Eds: P. O. Nielsen, K. Randsborg, H. Thrane. København: Akademisk Forlag. P. 89-93.

- Hauck K., 1970. Goldbrakteaten aus Sievern. Spätantike Amulett-Bilder der ‘Dania Saxonica' und dieSachsen-‘Origo' bei Widukind von Corvey. München: W. Fink. 488 S.

- Hauck K., 1998a. Der Kollierfund vom fünischen Gudme und das Mythenwissen skandinavischer Führungsschichten in der Mitte des Ersten Jahrtausends. Mit zwei runologischen Beiträgen von W. Heizmann. Zur Ikonologie der Goldbrakteaten 55//Die Franken und die Alemannen bis

- zur «Schlacht bei Zülpich» (496/97)/Hrsg. D. Geuenich. Berlin; New York: Walter de Gruyer. S. 489-544. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; Bd. 19.)

- Hauck K.,1998b. Zur religionsgeschichtlichen Auswertung von Bildchiffren und Runen der völkerwanderungszeitlichen Goldbrakteaten. Zur Ikonologie der Goldbrakteaten 61//Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über

- Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995/Hrsg.: K. Düwel, S. Nowak. Berlin; New York: Walter de Gruyer. S. 298-353. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; Bd. 15.)

- Hauck K., Beck H., 2002. Zur philologischen und historischen Auswertung eines neuen Drei-Götter-Brakteaten aus Sorte Muld, Bornholm, Dänemark. Zur Ikonologie der Goldbrakteaten 63//Frühmittelalterliche Studien. 36. Berlin: Walter de Gruyer. S. 51-94.

- Heizmann W., 2008. Die Fauna der völkerwanderungszeitlichen Goldbrakteaten. Tiere im Kontext der Regenerationsthematik//Tiere in skandinavischer Literatur und Kulturgeschichte: Repräsentationsformen und Zeichenfunktionen/Hrsg: A. Heitmann, W. Heizmann, O. Rehm. Freiburg: Rombach Druck-und Verlagshaus. S. 15-40.

- Helgesson B., 2002. Uppåkra in the 5th to 7th Centuries. The Transformation of a Central Place andits Hinterland//Central places in the Migration and Merovingian Periods: Papers from the 52nd Sachsensymposium (Lund, August 2001)/Eds: B. Hårdh, L. Larsson. Stockholm. P. 31-40. (Uppåkrastudier; 6.) (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; no. 39.)

- Hills C., 1983. Animal stamps on Anglo-Saxon pottery in East Anglia//Studien zur Sachsenforschung. 4. Hildesheim: Lax. P. 93-110.

- IK, 1,1-3,2. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: Ikonographischer Katalog. Bd. 1,1-3,2/Hrsg: K. Hauck u. a. München: W. Fink, 1985-1989.

- Kazakevičius V., 1993. Plinkagailio Kapinynas. Vilnius: Vilnius Mokslo ir Enciklopedijų Leidykla. 219 p. (Lietuvos Archeologija; 10.)

- Klein-Pfeuffer M., 1993. Merowingerzeitliche Fibeln und Anhänger aus Pressblech//Marburger Studien zur Vor-und Frühgeschichte. Bd. 14. Marburg: Hitzeroth. 503 S.

- Leube A., 1996. Ein frühgeschichtliches (?) Schmiedegeätedepot von Jütchendorf bei Zossen im Teltow//Acta Praehistorica et Archchaeologia. Bd. 28. Berlin: UNZE. S. 59-93.

- Lindqvist S., 1955. Tre nyfunna bildstenar//Gotländskt Arkiv. 27. S. 41-52.

- Markelevičius J., 1977. Pašilių (Panevėžio raj.) pilkapių ir kapinyno bandomieji kasinėjimai 1975 metais//Archeologiniai Tyrinejimai Lietuvoje 1974 ir 1975 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto. P. 105-107.

- Myres J. N. L., 1977. A Corpus of Anglo-Saxon Pottery of the Pagan Period. Cambridge: Cambridge University Press. 376 p.

- Nylén E., Lamm J. P., 1991. Bildsteine auf Gotland. Neumünster: Wachholtz Verlag. 219 S.

- Pesch A., 2007a. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit -Thema und Variation. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 600 S. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; Bd. 36.)

- Pesch A., 2007b. Germanische Tierstilkunst. Charakteristik und Wege zur Deutung//Die Kunde N. F.; 58. S. 221-236.

- Pesch A., 2009. Iconologia sacra. Entwicklung und Bedeutung der germanischen Bildersprache im 1. Jahrtausend//Glaube, Kult und Herrschaft. Bonn: R. Habelt. S. 203-217. (Kolloquien zur Vorund Frühgeschichte; 12.)

- Pesch A., 2015. Die Kraft der Tiere. Völkerwanderungszeitliche Goldhalskragen und die Grundsätze germanischer Kunst. Mainz: Schnell & Steiner. 671 S.

- Quast D., 2009. «Wanderer zwischen den Welten». Die germanischen Prunkgräber von Stráže und Zakrzów.

- Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 64 S. (Mosaiksteine, Forschungen am Römisch-Germanischen Zentralmuseum; 6.)

- Rau A., 2005. Arkaden und Vögel. Form und Bildinhalt von Feinschmiedearbeiten als Indikatoren für die Beziehungen skandinavischer Eliten des 4. Jahrhunderts n. Chr.//Archäologisches Korrespondenzblatt. Jhrg. 35. Heft 1. S. 89-103.

- Salin B., 1935. Die altgermanischen Thierornamentik Stockholm: K. L. Beckmans Buchdruckerei. 372 S.

- Šimėnas V., 2006. Etnokultūrinai Procesai Vakarų Lietuvoje pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje. Vilnius: Vilnius Universiteto Leidykla. 125 p.

- Skvortsov K., 2009. Burials of riders and horses dated to the Roman iron age and Great migration period in Aleika-3 (former Jaugehnen) cemetery on the Sambian peninsula//Archaeologia Baltica. Vol. 11. Klaipėda. P. 130-148.

- Skvortsov K. N., 2017. Horse equipment from a double grave at Šosseynoe (Preliminary report)//The Sösdala horsemen -and the equestrian elite of fifth century Europe. Højbjerg: Jutland Archaeological Society. P. 273-277.

- Skvorzov K. N., Pesch A., 2011. Krieger, Dicke Vögel und gehörnte Pferde? Ein Sattelbeschlag aus Mitino (obl. Kaliningrad)//Archäologisches Korrespondenzblatt. Jhrg. 41. Heft 3. S. 419-438.

- Tautavičius A., 1996. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.) Vilnius: Lietuvos pilys. 367 p.

- Vaškevičiūtė I., 1978. Gyvuliniai motyvai VI-VII a. Žiemgalių papuošalų ornamentuose//Jaunųjų istorikų darbai. Kn. 2. Vilnius. P. 24-30.

- Werner J., 1941. Die beiden Zierscheiben des Thorsberger Moorfundes: Ein Beitrag zur frühgermanischen Kunst-und Religionsgeschichte. Berlin: W. de Gruyter. 77 S. (Römisch-Germanische Forschungen; 16.)

- Werner J., 1966. Das Aufkommen von Bild und Schrift in Nordeuropa. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften. 47 S. (Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der Wissenschaften zuMünchen, Philosophisch-Historische Klasse; 4.)