Серебряно-висмутовая минерализация на Сергозерском рудопроявлении золота

Автор: Калинин Аркадий Авенирович, Савченко Евгений Элланович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология, геофизика и геохимия

Статья в выпуске: 1-1 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучена серебряно-висмутовая минерализация, сопровождающая минерализацию золота на Сергозерском рудопроявлении. Установлено, что серебряно-висмутовая минерализация приурочена к дайкам диоритовых порфиров, которые прорывают вулканогенно-осадочные комплексы Стрельнинского зеленокаменного пояса, представленные роговообманковыми и хлорит-актинолитовыми амфиболитами, биотитовыми и двуслюдяными гнейсами лопийского возраста. Размещение серебряно-висмутовой минерализации, как и минерализации золота, контролируется зоной окварцевания пород мощностью около 80 м. Кроме того, минералы висмута отмечены на участках брекчирования диоритовых порфиров в пределах той же зоны метасоматических преобразований. В составе серебряно-висмутовой минерализации установлены самородные металлы (висмут, электрум, серебро), теллуриды (хедлейит, гессит), селениды (икунолит), сульфиды и сульфосоли висмута и серебра (матильдит, лиллианит, эккерит, ялпаит, прустит, акантит, а также недиагностированные минеральные фазы). Для всех минеральных фаз висмута и серебра характерна ассоциация с галенитом. Состав минерализации претерпел эволюцию от ранних к поздним стадиям ее развития по мере увеличения интенсивности метасоматических преобразований. Наиболее ранними минералами являются самородный висмут Bi и хедлейит Bi7Te3, образующие вкрапленность в галените, и электрум с содержанием золота 30-45 мас.%. Позднее по самородному висмуту развивались сульфосоли серебра и висмута, сульфиды висмута, а также самородное серебро. К наиболее поздним низкотемпературным образованиям относятся сульфиды серебра (эккерит, ялпаит, акантит); эти минералы отмечены только в наиболее интенсивно окварцованных породах. Поскольку формирование минерализации серебра и висмута связано с теми же процессами метасоматического преобразования пород, что и минерализации золота, то находки серебряно-висмутовой минерализации можно рассматривать как положительный поисковый признак при поисковых работах на золото в регионе.

Сергозерское рудопроявление золота, висмут, серебро, теллуриды, сульфосоли

Короткий адрес: https://sciup.org/14294975

IDR: 14294975 | УДК: 553.22+553.411 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-1/1-60-71

Текст научной статьи Серебряно-висмутовая минерализация на Сергозерском рудопроявлении золота

Минерализация висмута (самородный висмут, висмутотеллуриды, сульфиды и сульфосоли висмута) нередко сопровождает золоторудную минерализацию разных генетических типов золоторудных месторождений, в том числе и в восточной части Фенноскандинавского щита. Так, самородный висмут, висмутин, разнообразные теллуриды висмута и гессит отмечены на золоторудном порфировом месторождении Лобаш-1 в Лехтинской структуре в Карелии [1]. Самородный висмут, матильдит, висмутотеллуриды и гессит были установлены в Койкарской структуре в Центральной Карелии в кварцевых жилах на Койкарском рудопроявлении, отнесенном к орогеническому мезотермальному типу [2; 3]. Характерны минералы висмута для золотосодержащих колчеданных месторождений, например, теллуриды висмута известны в колчеданных рудах месторождения золота Рыбозеро в Южно-Выгозерском зеленокаменном поясе [4] и в колчеданных рудах уже упомянутого Койкарского проявления [2].

Минералы висмута описаны и на золотосодержащих рудопроявлениях в Кольском регионе. Самородный висмут и лиллианит были обнаружены на медно-молибден-порфировом рудопроявлении Пеллапахк в зеленокаменном поясе Колмозеро – Воронья [5]. Большое разнообразие минеральных видов висмутотеллуридов установлено на Панареченском рудопроявлении золота в южной части раннепротерозойского зеленосланцевого пояса Имандра – Варзуга [6].

Известны находки серебряно-висмутовой минерализации в восточной части раннепротерозойского зеленосланцевого пояса Имандра – Варзуга и в его обрамлении [7–9]. Авторы указанных публикаций рассматривали эту минерализацию как признак вероятных проявлений золота в кварцевых жилах пояса Имандра – Варзуга и во вмещающих их неоархейских комплексах. Но данному предположению в некоторой степени противоречило отсутствие минерализации серебра и висмута в пределах рудопроявления золота Ворговый – единственного известного в данном районе на конец прошлого века золоторудного объекта.

В последние годы в южном обрамлении пояса Имандра – Варзуга было установлено и изучено Сергозерское рудопроявление золота [10], в пределах которого достаточно широко проявлена и серебряно-висмутовая минерализация. Геологическая информация, полученная по данному объекту, позволяет оценить связь между проявлениями золота, с одной стороны, и минерализацией серебра и висмута – с другой, и приблизиться к ответу на вопрос, может ли действительно серебряно-висмутовая акцессорная минерализация рассматриваться в качестве признака минерализации золота.

Геологическое строение Сергозерского рудопроявления золота

Сергозерское рудопроявление золота расположено в пределах Стрельнинского зеленокаменного пояса в юго-восточной части Кольского полуострова в верхнем течении реки Б. Варзуга. Детально геологическое строение района работ и самого рудопроявления рассмотрено нами ранее [10]. Золоторудная минерализация на рудопроявлении контролируется пачкой метавулканитов основного-ультраосновного состава мощностью около 150 м в толще биотитовых и двуслюдяных гнейсов и сланцев. Первичная природа метавулканитов по химическому составу отвечает коматиитам, коматиитовым и толеитовым базальтам (снизу вверх по разрезу пачки), а вмещающие их гнейсы и сланцы представляют собой метапелиты [11]. Стратиграфически вулканогенно-осадочные толщи участка отнесены к имандровской серии верхнего лопия [12]. Уровень метаморфизма пород достигает верхней части зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фации [13].

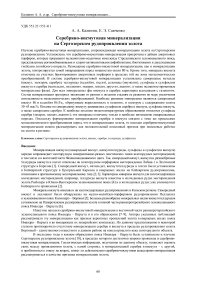

Метавулканиты и метаосадки прорываются дайками диоритовых порфиров мощностью до 20 м (рис. 1). Дайки секут вмещающие амфиболиты и двуслюдяные гнейсы под острым углом, контакты даек резкие, неровные, извилистые. Диоритовые порфиры рассланцованы, но при этом хорошо сохранили первичную порфировую текстуру. Основная мелкозернистая ткань породы биотит-кварц-плагиоклазового состава, порфировые вкрапленники размером до 1.5 мм представлены олигоклазом, их форма округлая либо неправильная, часто видна зональность, которая подчеркивается вторичными изменениями минерала. Состав пород отвечает риолитам и дацитам толеитовой серии [10].

Рис. 1. Проявления висмутовой минерализации на разрезе Сергозерского рудопроявления (по данным бурения ОАО "ЦКЭ" [10]). Условные обозначения: 1 – четвертичные отложения; 2 – хлорит-актинолитовые амфиболиты (коматиитовые базальты) и тальк-хлорит-актинолитовые сланцы (метакоматииты); 3 – роговообманковые и клиноцоизит-роговообманковые амфиболиты (толеитовые базальты); 4 – карбонатизированные и окварцованные ("полосчатые") роговообманковые амфиболиты; 5 – мусковит-биотит и биотитовые плагиосланцы; 6 – зоны интенсивного метасоматического изменения пород (хлорит-кальцитовые, биотит-кальцитовые, биотитовые, кварцевые и другие метасоматиты, часто графитсодержащие); 7 – диоритовые порфиры; 8 – то же, вне масштаба; 9 – проявления минерализации висмута; 10–12 – содержание золота: 10 – 0.5–1.0 г/т; 11 – 1.0–5.0 г/т; 12 – > 5 г/т Fig. 1. Bismuth mineralization in the cross section of the Sergozerskoe gold occurrence

(according to drilling by CKE [10]). Legend: 1 – Quarternary sediments; 2 – actinolite-chlorite amphibolite (komatiitic basalt) and actinolite-chlorite-talc schist (metakomatiite); 3 – hornblendite and clinozoisitehornblendite amphibolite (toleitic basalt); 4 – carbonatizated and silicificated ("banded") hornblendite amphibolite; 5 – biotite-muscovite and biotite plagioschist; 6 – zones of intensive alteration of rocks (calcite-chlorite, calcite-biotite, biotite, quartz, and other metasomatites, often graphite-bearing);

-

7 – diorite porphyry dykes, 8 – diorite dykes, out of scale; 9 – findings of bismuth mineralization;

10–12 – gold grades: 10 – 0.5–1.0 ppm; 11 – 1.0–5.0 ppm; 12 – > 5 ppm

В средней и верхней части разреза метавулканитов хлорит-актинолитовые (коматиитовые базальты) и роговообманковые (толеитовые базальты) амфиболиты тектонизированы (смяты в мелкие складки) и интенсивно метасоматически изменены. Мощность зоны метасоматического изменения составляет около 80 м (рис. 1). Преобладающим процессом в нижней части этой зоны является развитие биотита, который замещает амфибол и хлорит, и кальцита по плагиоклазу и амфиболу; биотит-кальцитовые метасоматиты развиваются как по хлорит-актинолитовым и роговообманковым амфиболитам, так и по диоритовым порфирам. Выше по разрезу в роговообманковых амфиболитах отмечается развитие наложенных хлорита и кальцита, здесь широко проявлено окварцевание и карбонат-кварцевое прожилкование. Метасоматически измененные породы (как метавулканиты, так и диоритовые порфиры) содержат вкрапленность арсенопирита и герсдорфита (последний концентрируется только в ультраосновных разностях), с которой связана минерализация золота.

Окварцованные породы характеризуются полосчатой текстурой, в них мелко- и среднезернистые полосы кварца чередуются с тонкими реликтовыми прослойками тонкозернистых пород субстрата – роговообманковых или хлорит-актинолитовых амфиболитов, огнейсованных диоритовых порфиритов, двуслюдяных гнейсов и сланцев. По времени проявления это более поздний процесс, чем развитие биотит-кальцитовых и хлорит-кальцитовых метасоматитов. Окварцевание проявлено интенсивно в биотитовых и двуслюдяных гнейсах и сланцах, а также в роговообманковых амфиболитах, значительно слабее – в хлорит-актинолитовых амфиболитах и сланцах по ним. Интенсивное окварцевание сопровождается развитием кварцевых и карбонат-кварцевых прожилков, прожилки мощностью до 1 см составляют часто свыше 10 об.%. С кварцевыми и карбонат-кварцевыми жилами и прожилками связаны перекристаллизация и переотложение пирротиновой и арсенопиритовой минерализации во вмещающих жильные образования породах, а также формирование галенит-арсенопиритовой с висмутом наложенной минерализации в окварцованных диоритовых порфирах.

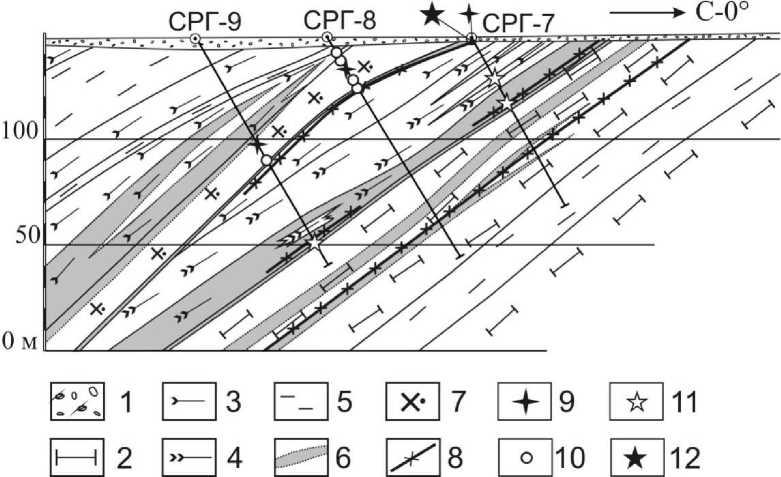

Зоны брекчирования вскрыты скважинами на разных уровнях разреза в двуслюдяных гнейсах-метапелитах (как ниже, так и выше пачки амфиболитов) и в прорывающих их дайках диоритовых порфиров (биотитовые гнейсы). Брекчиеподобные текстуры установлены также в амфиболитах, разбитых густой сетью хлоритовых и/или карбонатных прожилков. Видимая мощность зон брекчирования в скважинах не превышает 3 м; установить элементы их залегания и увязать между собой зоны брекчирования на скважинных разрезах не удалось. В брекчиях обломки гнейсов неправильной, часто угловатой формы размером до нескольких сантиметров сцементированы тонкозернистым жильным материалом, состоящим из карбоната, хлорита, эпидота и кварца. Обломки составляют 80–90 об.% породы. Более крупные пустоты заполнены поздним кварцем с характерными для выполнения трещин структурами роста минерала (рис. 2, B) либо кальцитом. Формирование брекчий связывается с неоднократным развитием гидротермального прожилкования, что подтверждается увеличением количества гидротермальных прожилков во вмещающих породах по мере приближения к зоне брекчирования. Но в то же время несомненна роль поздней тектоники, поскольку отмечено разное направление сланцеватости в соседних обломках гнейсов в пределах одного шлифа (рис. 2, A).

1000 мкм

Рис. 2. Брекчия рассланцованного диоритового порфира (скважина СРГ-6, глубина 101.5 м): A – различная ориентировка сланцеватости в обломках диоритовых порфира; B – структуры роста кристаллов кварца при выполнении полости в брекчии

Fig. 2. Breccia of schistose diorite porphyry (DDH СРГ-6, depth 101.5 m): A – different orientation of schistosity in diorite porphyry fragments; B – growth structures of quartz crystals, filling empties in breccia

Материалы и методы

Изучение состава рудной минерализации проводилось в аншлифах, изготовленных из сколков керна скважин. Кроме того, специально для исследования серебряно-висмутовой минерализации отобраны пробы из керна скважины СРГ-8 с интервалов 16.0–17.0 и 17.0–17.7 м, где было установлено повышенное содержание висмута и серебра (табл. 1). Пробы представляют собой рассланцованные двуслюдяные диоритовые порфиры, в разной степени измененные. Первая проба (из верхнего интервала) содержит кварцевые прожилки мощностью до нескольких сантиметров, которые составляют около 10 % объема породы. Во второй пробе насыщенность карбонат-кварцевыми прожилками повышается до 30 %, мощность прожилков – до 10 см.

Химический анализ керновых проб выполнен методом ICP AS в ОАО "Иргиредмет", г. Иркутск. В табл. 1 приведены данные по содержанию тех рудных элементов, которые связаны с серебряно-висмутовой минерализацией. Содержание золота определено там же методом пробирного анализа с окончанием ICP AS.

Из дробленого материала проб после отмучивания было взято по 2 навески массой 200–300 г, которые разделены на фракции по удельному весу и магнитности. Для обеих проб был выполнен полуколичественный минералогический анализ (аналитики В. И. Басалаева и Н. Г. Орешкова) (табл. 1).

Таблица 1. Результаты химического и минералогического анализа пород с висмутовой минерализацией Table 1. Results of chemical and mineralogical assaying of rocks with bismuth mineralization

|

Номер скважины |

СРГ-6 |

СРГ-7 |

СРГ-8 |

СРГ-8 |

|

|

Интервал глубины |

от |

101.50 |

2.45 |

16.00 |

17.00 |

|

до |

102.60 |

2.65 |

17.00 |

17.70 |

|

|

Содержание рудных элементов, г/т |

|||||

|

Au |

<0.005 |

16.90 |

0.77 |

0.73 |

|

|

Ag |

<1 |

34.4 |

15.0 |

13.2 |

|

|

As |

2 |

15920 |

2470 |

874 |

|

|

Bi |

<3 |

92.3 |

33.6 |

29.0 |

|

|

Cd |

<2 |

56.0 |

<2 |

<2 |

|

|

Co |

39 |

26 |

6 |

7 |

|

|

Cr |

406 |

907 |

15 |

106 |

|

|

Cu |

134 |

38 |

25 |

111 |

|

|

Ni |

243 |

49 |

3 |

5 |

|

|

Pb |

33 |

4757 |

750 |

621 |

|

|

S |

14100 |

11925 |

7357 |

14600 |

|

|

Te |

<5 |

<5 |

<5 |

<5 |

|

|

Zn |

199 |

2111 |

53 |

221 |

|

|

Полуколичественный минералогический анализ, об.% |

|||||

|

Кварц |

о м tv я |

№ Q § о м tv я |

66.8 |

66.5 |

|

|

Полевые шпаты |

8.7 |

||||

|

Хлорит |

0.2 |

||||

|

Карбонаты |

6.1 |

||||

|

Биотит |

7.1 |

7.7 |

|||

|

Мусковит |

24.9 |

4.9 |

|||

|

Гранат |

0.1 |

0.7 |

|||

|

Циркон |

Знаки |

Знаки |

|||

|

Монацит |

Знаки |

Знаки |

|||

|

Апатит |

Редкие знаки |

Редкие знаки |

|||

|

Шеелит |

Редкие знаки |

Редкие знаки |

|||

|

Рутил |

Редкие знаки |

Редкие знаки |

|||

|

Анатаз |

Единичные знаки |

Единичные знаки |

|||

|

Титанит |

Знаки |

Редкие знаки |

|||

|

Пирротин |

1.2 |

1.0 |

|||

|

Пирит |

Знаки |

3.0 |

|||

|

Арсенопирит |

0.3 |

0.6 |

|||

|

Галенит |

0.1 |

0.5 |

|||

|

Марказит |

Знаки |

0.1 |

|||

|

Халькопирит |

Знаки |

Знаки |

|||

|

Сфалерит |

Знаки |

Знаки |

|||

|

Пентландит |

Единичные знаки |

Знаки |

|||

|

Молибденит |

Единичные знаки |

Единичные знаки |

|||

После выполнения минералогического анализа из обеих проб отобраны концентраты сульфидных минералов, из которых изготовлены искусственные аншлифы. В искусственных аншлифах и аншлифах керна скважин минеральные фазы Bi и Ag изучались с помощью оптического микроскопа и на электронном микроскопе LEO-1450, а оценка состава фаз выполнена на энергодисперсионном спектрометре Bruker XFlash-5010 (аналитик Е. Э. Савченко).

Результаты и обсуждение

Арсенопирит-галенитовая с висмутом минерализация установлена в зонах окварцевания и брекчирования диоритовых порфиров (рис. 1); вне даек диоритовых порфиров подобная минерализация отмечена не была. Основные рудные минералы – галенит, арсенопирит, пирит, пирротин, сфалерит, реже встречаются халькопирит и молибденит. Сульфидные минералы приурочены к кварцевым прожилкам, где выделяются в виде цепочек зерен либо образуют микропрожилки по границам зерен кварца. Содержание рудных минералов составляет 1–5 мас.%, размер зерен до 1 мм.

В окварцованных диоритовых порфирах состав рудной минерализации эволюционирует в зависимости от степени изменения породы. В пробе относительно слабо измененных пород легкая фракция (кварц, полевые шпаты, преимущественно плагиоклаз, хлорит, кальцит) составляет 66.8 %, здесь высоко содержание мусковита (табл. 1). На долю сульфидных минералов приходится менее 2 об.% пробы, в составе минерализации преобладают пирротин (1.2 об.%) и арсенопирит (0.3 об.%). Во второй пробе интенсивно окварцованных диоритовых порфиров минералы легкой фракции составляют 81.5 об.%, в том числе кварц – 66.5 %. Сульфидная минерализация – около 5 об.% пробы, в составе минерализации преобладает пирит (~60 % от объема сульфидной фракции), высоко также содержание пирротина, арсенопирита и галенита. В химическом составе породы это отражается в двукратном увеличении содержания серы по сравнению со слабо измененными порфирами и в снижении содержания мышьяка (табл. 1). Таким образом, от менее к более измененным разностям диоритовых порфиров повышается содержание сульфидной фракции (до 5 об.%), в ее составе существенно возрастает доля пирита при менее значимых вариациях содержания остальных рудных минералов.

Приведенный в табл. 1 состав пробы из скважины СРГ-7 характеризует интервал 20 см, нацело сложенный кварцевым прожилком с гнездово-прожилковой сульфидной минерализацией, в том числе и с видимым золотом (электрумом). Химический состав пробы отличается высоким содержанием Bi, Au, Ag, Pb, Zn, Cd, а содержание Cu, Co, Ni низкое. В составе минерализации установлены галенит, арсенопирит, сфалерит, пирротин, самородный висмут, матильдит.

Проба из скважины СРГ-6 – это брекчированные диоритовые порфиры. По содержанию малых элементов брекчированные диоритовые порфиры весьма близки к малоизмененным разностям этих пород, за исключением высокого содержания S и несколько повышенного Pb. В составе минерализации этих пород преобладают пирит и пирротин, второстепенные минералы – халькопирит, сфалерит, а также галенит. Галенит с микровключениями висмутовых минералов отмечен в кварц-кальцитовом агрегате, выполняющем полость в брекчированной породе. Содержание серебра в породе низкое (ниже чувствительности анализа), и, как следствие, минеральные фазы серебра в этой пробе не установлены.

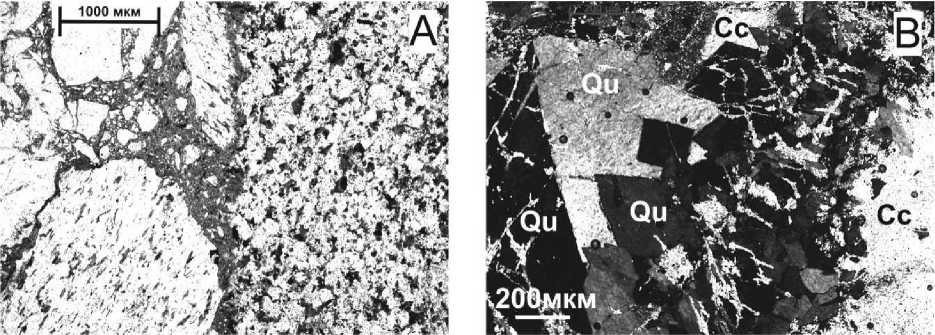

Самородные металлы

Минералы ряда золото – серебро установлены в окварцованных диоритовых порфирах. Они представлены преимущественно членами изоморфного ряда, богатыми серебром, вплоть до самородного серебра (табл. 2). При этом в пробе относительно слабо измененных диорит-порфиров отмечается электрум с содержанием золота 30–45 мас.%, а в пробе сильно окварцованных диоритовых порфиров установлено самородное серебро, в котором содержание примеси золота 2.8–3.5 мас.% (табл. 2). Зерна серебра и электрума ксеноморфные, размером чаще всего менее 10 мкм, максимально 25 мкм. Выделения благородных металлов располагаются в краевой части зерен галенита. Если галенит обрастает зерна арсенопирита (или, реже, пирита), то включения электрума и серебра располагаются на границе галенит – арсенопирит (рис. 3). Отмечено также развитие самородных серебра (или электрума) вместе с галенитом и с висмутом по трещинам в арсенопирите. В составе электрума кроме золота и серебра отмечена незначительная примесь железа, в самородном серебре присутствует примесь сурьмы (табл. 2).

Самородный висмут образует преимущественно эмульсионную вкрапленность в галените (рис. 3), более крупные (до 70 мкм) выделения, аналогично электруму и серебру (часто вместе с ними), тяготеют к краевым частям зерен галенита. В составе самородного висмута выявлена незначительная примесь сурьмы (табл. 2).

Теллуриды и селениды

Гессит Ag 2 Te отмечен как микровыделение размером около 5 мкм в ассоциации с самородным серебром в трещине в зерне арсенопирита из пробы сильно измененных диоритовых порфиров. Примесь железа в гессите может быть связана с возбуждением зондом вмещающего арсенопирита (табл. 2).

Хедлейит Bi 7 Te 3 установлен в виде собственных и полиминеральных (с самородным висмутом) включений и вростков размером менее 10 мкм в галените из зоны брекчирования диоритовых порфиров.

Собственный минерал селена выявлен только один – это икунолит (микровыделение размером около 2 мкм в срастании с галенитом). Вероятно, развитие икунолита связано с отличительной чертой состава галенита из зоны брекчирования, для которого характерна примесь селена ~0.4 мас.%. Примесь селена до 0.85 мас.% отмечается и в других минералах, ассоциирующих с галенитом – в сульфидах висмута и в хедлейите.

Таблица 2. Химический состав самородных металлов, теллуридов и селенидов висмута и серебра, мас.% Table 2. Chemical composition of native metals, bismuth and silver tellurides and selenides, mass.%

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Fe |

2.29 |

0.33 |

0.32 |

1.44 |

0.83 |

0.3 |

1.63 |

3.7 |

|||||

|

Cu |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.44 |

0.82 |

||||||

|

Ag |

95.94 |

95.21 |

92.99 |

60.26 |

54.02 |

69.18 |

62.36 |

58.93 |

|||||

|

Au |

3.01 |

2.83 |

3.00 |

38.3 |

45.15 |

30.52 |

35.57 |

||||||

|

Bi |

99.25 |

97.71 |

84.08 |

79.99 |

80.06 |

||||||||

|

Pb |

0.45 |

1.02 |

0.3 |

0 |

|||||||||

|

Sb |

0.75 |

1.96 |

2.07 |

||||||||||

|

S |

0.28 |

1.63 |

8.96 |

1.09 |

|||||||||

|

Se |

5.94 |

0.15 |

0.14 |

||||||||||

|

Te |

18.47 |

19.81 |

36.55 |

||||||||||

|

Сумма |

100 |

100 |

100.01 |

100 |

100.01 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100.01 |

100 |

|

Коэффициент кристаллохимической формулы |

|||||||||||||

|

Fe |

0.007 |

0.006 |

0.033 |

0.020 |

0.007 |

0.037 |

0.231 |

||||||

|

Cu |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.009 |

0.045 |

||||||||

|

Ag |

0.965 |

0.966 |

0.907 |

0.717 |

0.672 |

0.800 |

0.727 |

1.907 |

|||||

|

Au |

0.016 |

0.016 |

0.016 |

0.250 |

0.308 |

0.193 |

0.227 |

||||||

|

Bi |

0.987 |

0.919 |

3.403 |

6.357 |

7.320 |

||||||||

|

Pb |

0.002 |

0.042 |

0.024 |

0.000 |

|||||||||

|

Sb |

0.013 |

0.081 |

0.018 |

0.018 |

|||||||||

|

S |

0.010 |

0.053 |

2.364 |

0.564 |

|||||||||

|

Se |

0.636 |

0.033 |

0.034 |

||||||||||

|

Te |

2.403 |

2.966 |

1.000 |

||||||||||

Примечание: 1, 2 – самородный висмут; 3–5 – самородное серебро; 6–9 – электрум; 10 – икунолит; 11, 12 – хедлейит; 13 – гессит. Кристаллохимические формулы самородных металлов рассчитаны на сумму атомов, равную 1, хедлейита и икунолита – на сумму анионов, равную 3, гессита – на 1 атом Te.

Сульфиды и сульфосоли висмута и серебра

Сульфиды и сульфосоли висмута и серебра развиваются чаще всего в краевой части зерен галенита в виде каймы вокруг выделений самородного висмута (рис. 3).

В брекчированных диоритовых порфирах выявлены минеральные фазы висмута с соотношением элементов, не соответствующим известным минералам: Bi 5 S 4 и Cu 3 Bi 8 S 12 .

В окварцованных диоритовых порфирах по висмуту развиваются сульфиды и сульфосоли, содержащие серебро. В относительно слабо измененных диоритовых порфирах формируются эккерит Ag 2 CuAsS 3 и ялпаит Ag 3 CuS 2 (рис. 3). В интенсивно окварцованных породах наиболее широко распространен матильдит, кроме того встречается прустит, а в единичных случаях отмечены лиллианит и аргентопирит (или штернбергит?).

Размер выделений матильдита не превышает 15 мкм. Состав минерала варьирует по соотношению серебра и висмута, для многих выделений матильдита (проанализировано свыше 10 зерен) характерен некоторый дефицит катионов (табл. 3).

Прустит отмечен в срастаниях с галенитом и матильдитом; этот минерал образует гипидиоморфные зерна размером до 25 мкм, в отраженном свете голубовато-серого цвета, с темно-красными внутренними рефлексами. Отклонение кристаллохимической формулы прустита от стехиометрического соотношения элементов (табл. 3) объясняется особенностями микрозондового анализа этого минерала: как и некоторые другие сульфосоли серебра, прустит разлагается под воздействием электронного зонда, и содержание Ag и As изменяется. В составе прустита установлена примесь меди (около 2 мас.%).

Акантит – наиболее поздний по времени образования минерал; он развивается по самородному серебру, электруму, матильдиту, замещая мелкие выделения этих минералов нацело, а крупные – в виде каймы (рис. 3). При этом видно, что зерно серебра от каймы акантита отделено тончайшим прослоем углеродистого вещества (видимо, графита) толщиной менее 1 мкм (рис. 3).

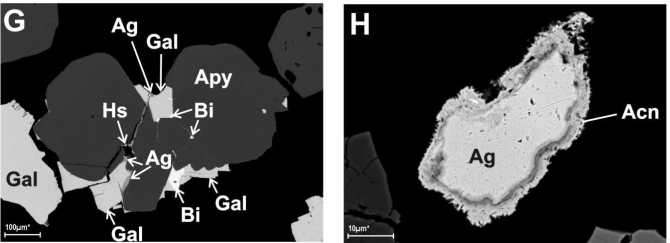

Рис. 3. Формы выделения минералов висмута и серебра в измененных диоритовых порфирах Сергозерского рудопроявления (изображения в обратно-рассеянных электронах): A – вкрапленность самородного висмута и хедлейита в галените из зоны брекчирования диоритовых порфиров;

B – матильдит, развивающийся в виде каймы по самородному висмуту; C – сульфид меди и висмута, развивающийся в виде каймы по самородному висмуту; D – электрум, галенит и акантит, развивающиеся по трещине в арсенопирите; E – висмут и электрум на границе галенита с арсенопиритом и по трещине в последнем; F – эккерит, ялпаит и акантит в краевой части зерна галенита, замещающегося поздним арсенопиритом; G – самородные серебро, висмут и гессит на границе галенита и арсенопирита;

H – кайма акантита вокруг зерна самородного серебра; темная полоса по границе серебра и акантита – зона, обогащенная углеродом (графит?). Сокращения минералов: Acn – акантит; Ag – серебро самородное; Apy – арсенопирит; Bi – висмут самородный; Eck – эккерит; El – электрум;

Gal – галенит; Hdl – хедлейит; Hs – гессит; Jal – ялпаит; Mtl – матильдит

Fig. 3. Bismuth and silver minerals in altered diorite porphyry of the Sergozerskoe gold occurrence (BSE-photo): A – dissemination of native bismuth and hedleite in galena from the zone of brecciation;

B – matildite as a rim around native bismuth; C – Cu and Bi sulfide as a rim around native bismuth;

D – electrum, galena, and acanthite in the fracture in arsenopyrite grain; E – bismuth and electrum at arsenopyrite-galena boundary and in the fracture in arsenopyrite; F – eckerite, jalpaite, and acanthite in galena, partly substituted by arsenopyrite of late generation; G – native silver, bismuth, and hessite at the galenaarsenopyrite boundary; H – rim of acanthite around native silver grain, dark zone at the boundary of acanthite with native silver is enriched in carbon (graphite?). Abbreviations of minerals: Acn – acantite; Ag – native silver; Apy – arsenopyrite; Bi – native bismuth; Eck – eckerite; El – electrum; Gal – galena; Hdl – hedleyite;

Hs – hessite; Jal – jalpaite; Mtl – matildite

Таблица 3. Химический состав сульфидов и сульфосолей висмута и серебра, мас.% Table 3. Chemical composition of sulfides and sulfosalts of bismuth and silver, mass.%

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Fe |

0.44 |

0.15 |

1.17 |

2.03 |

0.58 |

0.59 |

35.69 |

33.87 |

||||||

|

Ni |

0.19 |

1.09 |

||||||||||||

|

Cu |

1.35 |

2.04 |

0 |

15.61 |

16.48 |

0.46 |

1.02 |

8.59 |

||||||

|

Ag |

26.69 |

28.63 |

13.05 |

65.80 |

65.83 |

69.10 |

47.16 |

84.52 |

79.4 |

70.46 |

35.34 |

33.95 |

||

|

Au |

1.28 |

|||||||||||||

|

Bi |

54.36 |

54.03 |

21.89 |

12.48 |

0.31 |

73.43 |

89.03 |

|||||||

|

Pb |

48.83 |

5.27 |

4.36 |

5.41 |

0.18 |

0 |

||||||||

|

As |

13.46 |

15.12 |

13.33 |

|||||||||||

|

S |

17.6 |

16.9 |

16.22 |

18.70 |

17.42 |

14.12 |

21.00 |

13.16 |

14.3 |

16.28 |

24.3 |

25.69 |

16.95 |

10.84 |

|

Se |

0.85 |

0.13 |

||||||||||||

|

Сумма |

100 |

100 |

99.99 |

100 |

98.52 |

100 |

100 |

100 |

99.99 |

100 |

100 |

100.01 |

100 |

100 |

|

Коэффициент кристаллохимической формулы |

||||||||||||||

|

Fe |

0.014 |

0.095 |

0.167 |

0.025 |

0.021 |

2.530 |

2.271 |

|||||||

|

Ni |

0.007 |

0.070 |

||||||||||||

|

Cu |

0.077 |

0.030 |

0.165 |

0.000 |

1.115 |

1.188 |

0.018 |

0.036 |

3.008 |

|||||

|

Ag |

0.902 |

1.007 |

1.435 |

3.138 |

3.369 |

2.910 |

2.003 |

1.909 |

1.651 |

1.287 |

1.297 |

1.178 |

||

|

Au |

0.016 |

|||||||||||||

|

Bi |

0.948 |

0.981 |

1.242 |

0.118 |

0.006 |

7.818 |

5.016 |

|||||||

|

Pb |

2.795 |

0.057 |

0.084 |

0.098 |

0.019 |

|||||||||

|

As |

0.924 |

1.114 |

0.815 |

|||||||||||

|

S |

2.000 |

2.000 |

6.000 |

3.000 |

3.000 |

2.000 |

3.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

3.000 |

3.000 |

11.760 |

3.981 |

|

Se |

0.240 |

0.019 |

||||||||||||

Примечание: 1, 2 – матильдит; 3 – лиллианит; 4, 5 – прустит; 6 – ялпаит; 7 – эккерит; 8, 9 – акантит; недиагностированные фазы сульфидов серебра и висмута: 10 – висмутсодержащий сульфид серебра (акантит?); 11, 12 – аргентопирит (штернбергит?); 13 – сульфид меди и висмута Cu 3 Bi 8 (S, Se) 12 ; 14 – сульфид висмута Bi 5 S 4 . Кристаллохимические формулы акантита рассчитаны на 1 атом S, матильдита и ялпаита – на 2 атома S, прустита, эккерита, аргентопирита – на 3 атома S, лиллианита – на 6 атомов S, сульфида меди и висмута – на сумму анионов, равную 12, сульфида висмута – на сумму анионов, равную 4.

Для минералов висмута характерно формирование на поздних стадиях развития рудной минерализации в ходе гидротермально-метасоматического преобразования руд после отложения основной массы сульфидов железа (пирротин, пирит, арсенопирит) вместе с халькопиритом, сфалеритом и особенно часто с галенитом, как правило, выполняя трещины в ранних сульфидах, в кварце и карбонатах. Температурный интервал развития минерализации висмута достаточно большой. Так, для теллуридов халькопиритовой фации в колчеданных месторождениях Урала рассчитанные значения температуры попадают в интервал от ~270 до ~450 °С [14]. Оценка температуры формирования ассоциации галенита с гесситом, висмутотеллуридами, золотом и электрумом на месторождении Лобаш-1 указывает на интервал от 270 до 170 °С [1]. Большой интервал температуры формирования минерализации висмута обусловливает многостадийность этого процесса, которая проявляется в образовании структур распада в высокотемпературных сульфидах, замещении одних минеральных фаз другими и в полиморфных превращениях минералов.

Температура образования ранних сульфидов на Сергозерском проявлении согласно арсенопиритовому геотермометру составляла 480–550 °С (что согласуется с температурными условиями регионального метаморфизма) [10], наиболее поздние сульфиды развивались при температуре менее 120 °С (ялпаит устойчив при температуре менее 117 °С) [15].

Наиболее ранний минерал висмута на Сергозерском рудопроявлении – самородный висмут, он формировался при распаде твердого раствора в галените в условиях низкой активности серы и серебра; в противном случае в продуктах распада вместо самородного металла присутствовали бы сульфосоли Pb, Bi, Ag, S, например, лиллианит или матильдит, как это было описано нами на серебряно-висмутовом проявлении на Малых Кейвах в северном обрамлении пояса Имандра – Варзуга [9]. С этой же стадией связано и формирование других интерметаллических соединений – висмутотеллуридов и электрума, встречающихся вместе с висмутом во включениях либо в краевой части зерен галенита.

На более поздней стадии гидротермально-метасоматических преобразований повышение активности S привело к развитию сульфосолей и сульфидов висмута, развивающихся в виде каймы по самородному висмуту. При этом в зонах окварцевания диоритовых порфиров, где повышено содержание серебра, развивался преимущественно матильдит, реже эккерит и ялпаит, а в зоне брекчирования, где активность серебра низкая, – сульфиды висмута.

На завершающих стадиях в зоне наиболее интенсивного окварцевания диоритовых порфиров развиваются минералы серебра – самородное серебро, прустит и, позднее, акантит.

Распространение минерализации висмута на Сергозерском рудопроявлении золота определяют элементы "метасоматического" и "петрографического" контроля. "Петрографический контроль" – это связь минерализации висмута с дайковыми телами диоритовых порфиров, которые, очевидно, служили источником металлов (висмута и свинца). Вне даек диоритовых порфиров минералы висмута не отмечались. "Метасоматический контроль" выражен в приуроченности минерализации висмута к участкам окварцевания в диоритовых порфирах; процессы метасоматического преобразования пород способствовали "реализации" геохимической специализации диоритовых порфиров в виде собственных минералов висмута.

Процессы окварцевания и развития кварцевых и кальцит-кварцевых прожилков на Сергозерском проявлении затронули не только диоритовые порфиры, но и другие породы в зоне мощностью до 80 м выше контакта хлорит-актинолитовых и роговообманковых амфиболитов. Для окварцованных пород в данной зоне характерна пирротин-пирит-арсенопиритовая минерализация с золотом низкой пробности (электрум с содержанием Au 30.5–65.5 мас.%). Золоторудная минерализация образует серию мелких линз мощностью до 1-2 м с содержанием золота 0.5–2 г/т, причем рудные линзы установлены в разных по составу породах, включая и диоритовые порфиры. Таким образом, минерализация золота в зоне окварцевания распространена шире, чем серебряно-висмутовая минерализация, и ее развитие контролируется только проявлением метасоматических преобразований пород, "петрографический" фактор менее значим.

Для расположенной ниже по разрезу "основной минерализованной зоны", приуроченной к контакту хлорит-актинолитовых и роговообманковых амфиболитов, характерен иной тип метасоматического изменения пород – это биотит-кальцитовые метасоматиты, развивающиеся по различному субстрату, в том числе и по диоритовым порфирам [10]. Золото в "основной минерализованной зоне" высокопробное, в составе минерализации преобладают пирротин, арсенопирит, герсдорфит. Галенит если и присутствует, то лишь в качестве редкого акцессорного минерала. Висмутовая минерализация здесь неизвестна совсем, даже в метасоматитах по диоритовым порфирам.

Заключение

Как следует из приведенных выше данных, измененные диоритовые порфиры с висмутовой минерализацией и с золотом представляют собой лишь один из элементов достаточно мощной золотоносной зоны в окварцованных породах. Висмутовая минерализация сопровождает один из двух типов минерализации золота, установленных на Сергозерском проявлении, а именно линзовидные тела окварцованных пород с золотом низкой пробности. На Сергозерском проявлении золота этот тип минерализации играет второстепенную роль, но может оказаться важным на других рудных объектах в поясе Имандра – Варзуга и в его обрамлении. Таким образом, минерализация висмута действительно может рассматриваться как положительный признак при поисковых работах на золото, несмотря на то что такая минерализация характерна не для всех золоторудных объектов в этой части Кольского региона.

Авторы выражают глубокую признательность главному геологу ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" О. В. Казанову и геологу этой экспедиции Г. Ф. Бакаеву за предоставленные геологические материалы, а также сотрудникам ГИ КНЦ РАН В. И. Басалаевой и Н. Г. Орешковой, выполнившим минералогический анализ проб.

Работа выполнена в рамках проекта 0231-2015-0001 и программы ПРАН 1.4.

Список литературы Серебряно-висмутовая минерализация на Сергозерском рудопроявлении золота

- Кулешевич Л. В., Тытык В. М., Коротаева Н. Н. Минералогия руд и околорудно-измененных пород золото-полиметаллического месторождения Лобаш-1 (Карелия)//Записки Российского минералогического общества. 2004. № 4. С. 39-51.

- Лавров О. Б., Кулешевич Л. В. Золоторудная минерализация Койкарской структуры, Центральная Карелия//Труды Карельского научного центра РАН. Сер. Геология докембрия. 2012. № 3. C. 87-99.

- Иващенко В. И., Голубев А. И., Ибрагимов М. М., Ромашкин А. Е. Золотосодержащее оруденение архея Койкарской структуры: генетическая типизация, минеральные ассоциации, условия образования, перспективы//Труды Карельского научного центра РАН. Сер. Геология докембрия. 2014. № 1. C. 39-55.

- Кулешевич Л. В. Золоторудное месторождение Рыбозеро в Южно-Выгозерском зеленокаменном поясе (восточная Карелия)//Геология и полезные ископаемые Карелии. 2013. Вып. 16. С. 89-101.

- Белолипецкий А. П., Калинин А. А., Петров С. И. Минералогия и геохимия метасоматитов зон глубинных разломов. Апатиты: КФАН СССР, 1987. 114 с.

- Чернявский А. В., Волошин А. В., Войтеховский Ю. Л. Золоторудные проявления Панареченской вулкано-тектонической структуры, Кольский регион: типы рудной минерализации//Записки Российского минералогического общества. 2013. № 6. С. 32-45.

- Клюнин С. Ф., Калинкина А. С., Полежаева Л. И. Находка теллуридов в верховьях реки Большая Варзуга (Кольский полуостров)//Роль литолого-стратиграфического, структурного и палеогеографического факторов в формировании месторождений полезных ископаемых на северо-западе РСФСР. М.: МГ РСФСР, 1978. С. 88-91.

- Гавриленко Б. В., Реженова С. А. Рудные минералы золотосодержащих кварцево-жильных зон//Минеральные парагенезисы метаморфических и метасоматических пород. Апатиты: КФ АН СССР, 1987. С. 58-67.

- Калинин А. А., Басалаев А. А. Серебряно-висмутовая минерализация кварцевых жил Кейвского блока (Кольский полуостров)//Доклады академии наук СССР. 1992. Т. 325, № 1. С. 142-144.

- Калинин А. А., Казанов О. В., Бакаев Г. Ф., Савченко Е. Э. Сергозерское рудопроявление золота в Терском зеленокаменном поясе//Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона: тр. XII Всерос. (с междунар. участием) Ферсмановской науч. сессии, посвященной 80-летию со дня рождения акад. РАН Ф. П. Митрофанова/ред. Ю. Л. Войтеховский. Апатиты, 6-7 апреля 2015 г. Апатиты, 2015. С. 108-115.

- Jensen L. S. A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks//Ontario Div. Mines. Misk., 1976. 66 p.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия "Балтийская". Лист Q_37 -Архангельск. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ. 2012. 302 с.

- Имандра-Варзугская зона карелид (геология, геохимия, история развития)/под ред. Г. И. Горбунова. Л.: Наука, 1982. 279 с.

- Молошаг В. П., Грабежев А. И., Гуляева Т. Я. Условия образования теллуридов в рудах колчеданных и медно-золото-порфировых месторождений Урала//Записки Российского минералогического общества. 2002. № 5. С. 40-54.

- Воган Д. Дж., Крейг Дж. Р. Химия сульфидных минералов. М.: Мир, 1981. 575 с.