Серийное производство в литейном деле большереченской культуры

Автор: Дураков Игорь Альбертович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования цветной металлообработки раннего железного века населением лесостепной зоны Западной Сибири. Для культур этого времени характерны развитые приемы работы с цветными металлами, а также значительная степень стандартизации продукции. Комплексный анализ материалов большереченской культуры позволил выявить признаки существования в ее экономике крупносерийного бронзолитейного производства. Все изученные изделия датированы в пределах V-IV вв. до н. э. По всей видимости, в этот период на территории распространения большереченской культуры появились мастерские, ориентированные на изготовление крупных серий высокохудожественных отливок, обслуживавшие многочисленную группу потребителей. Одним из вероятных районов их локализации является зона ленточных боров, расположенных вдоль Оби - основной транспортной артерии региона. Перемещение изделий происходило на многие сотни километров, т. е. такая продукция, видимо, была рассчитана на значительный круг потребителей, проживающих на обширной территории.

Западная сибирь, ранний железный век, бронзолитейное дело, серийное производство, металлические литейные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/147219914

IDR: 147219914 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-100-110

Текст научной статьи Серийное производство в литейном деле большереченской культуры

Для культур раннего железного века Западной Сибири характерна довольно развитая цветная металлообработка, предполагающая концентрацию производства и серийный выпуск литейной продукции. Исследователи отмечали присутствие специализированных бронзолитейных участков на целом ряде памятников этого времени [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 53–54; Могильников, 1997. С. 100; Полосьмак, 1987. С. 49–50, 101. Рис. 45; Троицкая, 2005. С. 65; Симонов, Ширин, 2006]. Однако одновременно подчеркивалась очень высокая вариабельность изделий при большей, чем в эпоху бронзы, стандартизации продукции металлообработки [Гришин, 1960. С. 172]. Часто литые предметы, составляющие целостные наборы, имеют различный химический состав и, видимо, происходят из разных мест производства [Троицкая, Галибин, 1983. С. 38]. Находки отливок, выполненных в одной форме или по одной модели, встречаются крайне редко, хотя уровень производства, устойчивость производственных традиций и изобразительных приемов, распространенных в скифо-сибирской металлопластике, предполагают наличие налаженного серийного производства. На это

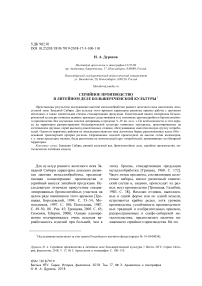

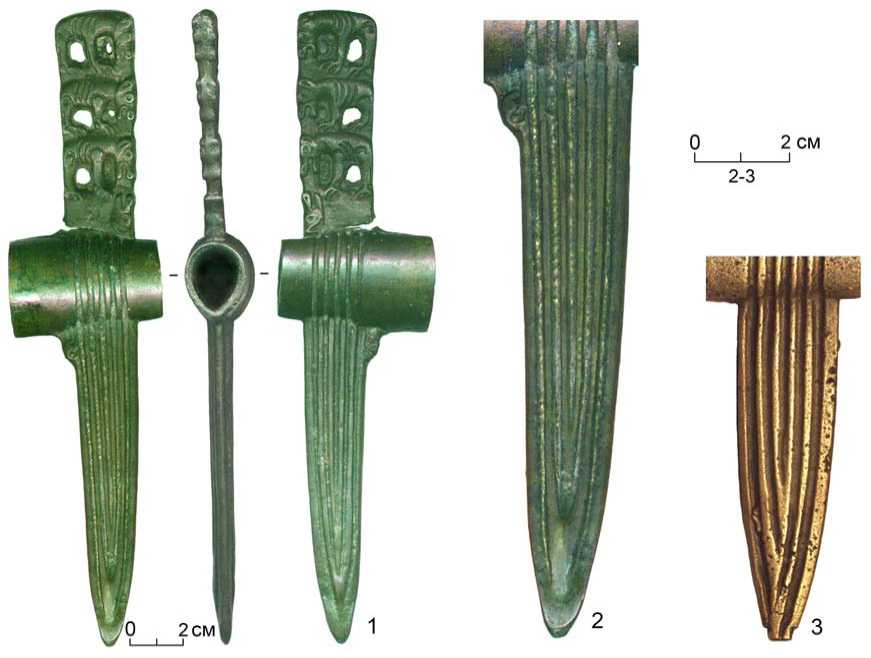

Рис. 1. Металлическая модель чекана из Новосибирской области:

1 – литейная модель ( 1а – 1б – следы лепки пластичного материала); 2 – реконструкция процесса изготовления комбинированной модели на поворотной площадке ( 2а – 2б – отпечаток структуры древесины, перешедший на отливку с модели; А – следы деформации пластичного материала)

же указывают и прослеживаемые на отливках следы применения моделей многоразового использования, сделанных из твердых материалов: металла, дерева, рога или кости [Дураков, 2001. С. 76–78]. Однако сами модели единичны – нам известен всего один случай нахождения в Новосибирском Приобье подобного предмета литейного оборудования [Троицкая, 1979. С. 27–28. Табл. XXIX, 2]. Результаты детального изучения таких и любых иных свидетельств металлолитейного производства в регионе представляют значительный научный интерес в указанном выше контексте и обладают высокой степенью исследовательской актуальности, в том числе в качестве цели настоящей статьи

Важным свидетельством в этой связи является металлическая формовочная модель для отливки чекана, декорированного в скифо-сибирском зверином стиле (рис. 1, 1 ). По первому сообщению, изделие найдено

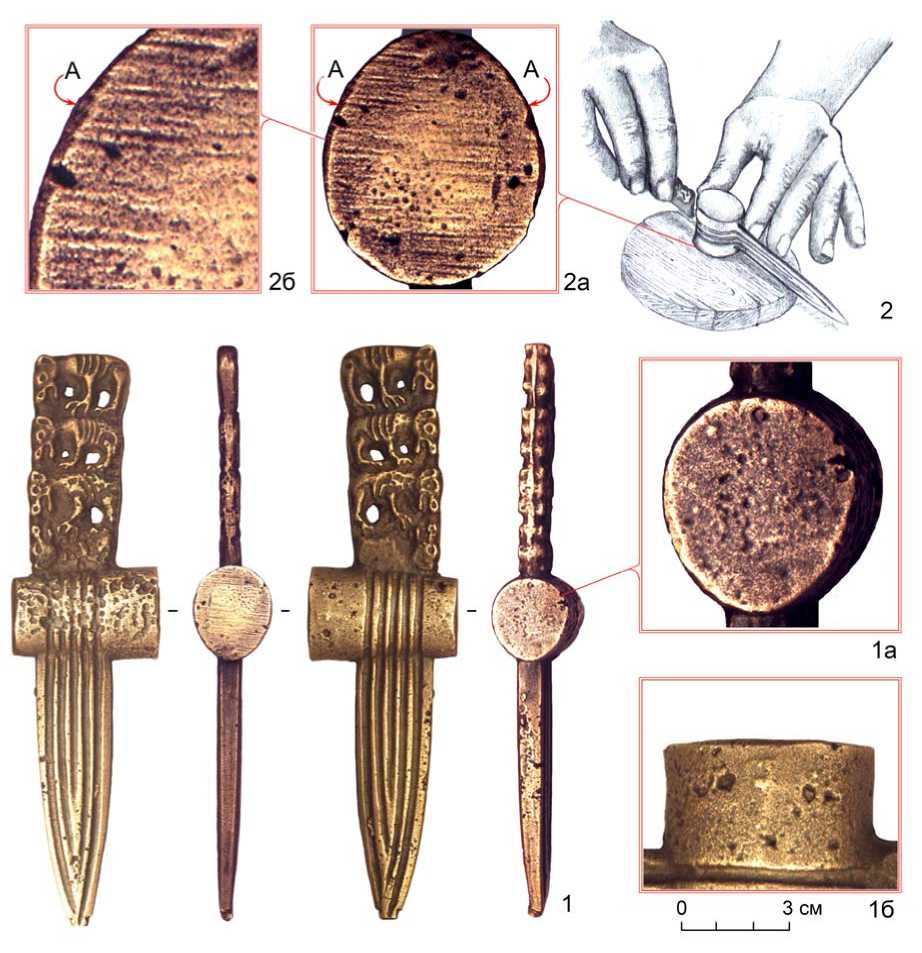

Рис. 2. Детали рельефа обуха чеканов из Новосибирского Приобья (без масштаба): 1 , 3 – модель чекана (случайная находка из Новосибирского Приобья); 2 – модель чекана (случайная находка из Новосибирского Приобья) ( А – дефект отливки, полученный вследствие перекоса створок формы); 4 , 6 – чекан из могильника Новый Шарап-2; 5 – чекан из могильника Новый Шарап-2 ( А – дефект отливки, полученный вследствие перекоса створок формы)

на территории Новосибирской области [Троицкая и др., 1980. С. 149]. Впоследствии В. И. Молодин уточнил, что оно происходит из Ордынского района этой области [1992. С. 104–105]. Более точно место находки установить не удалось.

Общая длина модели 17,3 см, из них на боек приходится 7,2 см, на обух – 6,4 см. Отверстие во втулке отсутствует. Боек плоский, орнаментирован глубокими рельефными желобками. Обух украшен стоящими друг над другом рельефными фигурами трех хищников; внизу у самого его основания изображена голова четвертого.

Изделие имеет серьезные литейные дефекты. Рельеф на одной из сторон отливки сильно поврежден газовыми раковинами (см. рис. 1, 1 ). Данный тип литейного брака вызывается, как правило, низкой газопроницаемостью, повышенным газовыделением, недостаточной просушкой формы [Атлас…, 1957. С. 18, 82; Головин, 1960. С. 350; Магницкий, Пирайнен, 1996. С. 128].

Вызывают интерес прослеженные на отливке следы изготовления первичной моде- ли, представляющей собой комбинированную конструкцию, состоящую из трех полученных разными способами деталей: втулки, бойка и обуха.

Втулка сформована из пластичного материала в технике лепки. На это указывают следы, характерные для вылепливания объемной фигуры руками, а также признаки заглаживания поверхности, хорошо заметные на ее верхней стороне (рис. 1, 1а ). Параллельные линии рельефа, переходящие на втулку с плоскостей бойка, выполнены в технике прочерчивания-продавливания, также характерной для мягкого материала (рис. 1, 1б ).

На нижней поверхности втулки фиксируется отпечаток мелкослойной структуры дерева – годичных колец (рис. 1, 2, 2а, 2б). Видимо, восковая модель формировалась на деревянной подставке (рис. 1, 2). На основании сохранились следы деформации края втулки, произошедшие при поворачивании модели на подставке в процессе лепки (рис. 1, 2аА, 2бА). Структура дерева, отпечатавшаяся на поверхности деформирован- ного участка, свидетельствует о том, что был смят край именно модели, а не отливки. Отпечаток стенок формы и литейные дефекты перекрывают следы изготовления модели.

При моделировании обуха была использована отлитая ранее (по пластичной модели) ажурная металлическая планка (рис. 2). На это указывает то, что грубый и очень широкий литейный шов, а также смещение относительно друг друга двух половинок отливки, образовавшееся вследствие продольного перекоса створок формы, прослеживаются только на обухе (рис. 2, 2А ). На всей остальной части изделия шов практически не заметен, отсутствуют и следы перекоса. Очевидно, вышеописанные дефекты перешли на отливку в виде отпечатка с первичной модели.

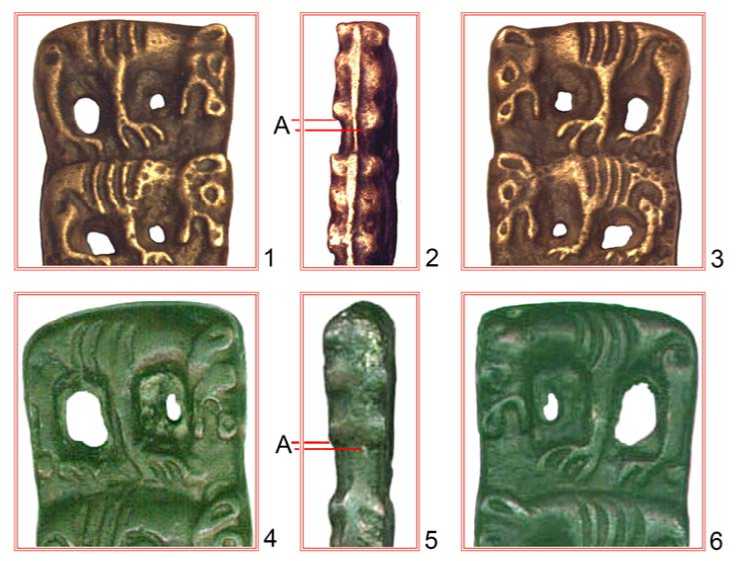

Модель обуха была воткнута во втулку и закреплена налепом пластичного материала, хорошо заметным на отливке у основания обуха (рис. 3).

Боек модели орудия изготовлен в технике резьбы по дереву. На это указывают следы работы тонкой стамески с узким полукруглым лезвием, прослеживаемые на плоскости бойка с обеих сторон (см. рис. 1, 1 ). Четко фиксируется сужение желобка от лезвия стамески на конце бойка, типичное при работе данным инструментом от себя. Следы погружения лезвия стамески в дерево скрыты в налепленной на боек втулке, сохранились только места ее выхода при завершении проведения желобка.

Исходя из этих признаков, последовательность действий при производстве модели восстанавливается таким образом: пер- воначально из дерева вырезались «жесткие» детали модели (возможно, они входили в модельный комплект мастера и использовались многократно в различных комбинациях); затем из пластичного материала на деревянной площадке формовалась втулка будущего чекана, причем «жесткие» детали вмуровывались в ее поверхность; после этого на втулке были прочерчены линии рельефа и модель уже была готова к употреблению.

Металлические модели в процессе плавки выдерживают производство значительного количества копий и применяются при крупносерийном производстве, так как иначе расход металла и трудозатраты на их изготовление «не окупятся». Следовало бы ожидать высокую встречаемость подобного оружия в материалах культур раннего железного века Новосибирского Приобья. Действительно, очень близкий по форме клевец найден в погребении № 5 кургана 2 могильника большереченской культуры Новый Шарап-2 (рис. 4, 1 ). Могильник расположен на надпойменной террасе левого берега Оби, в 5 км к югу от с. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области [Троицкая и др., 1980. С. 96].

Сведения об этом изделии неоднократно публиковались [Троицкая, 1972. С. 20. Рис. 4, а ; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 35. Табл. XXV, 11 ]. Клевец намного крупнее вышеописанной модели и не мог быть отлит с ее использованием: общая длина изделия 23,8 см, из них на боек приходится 12,3 см, а на обух – 8,4 см. Клевец явно использовался по назначению. Об этом свидетельствует заметная трещина у основания обуха,

Рис. 3. Детали чеканов из Новосибирского Приобья (без масштаба): 1 , 3 – основание бойка модели чекана ( А – следы налепа при прикреплении модели бойка к втулке); 2 – основание бойка модели чекана

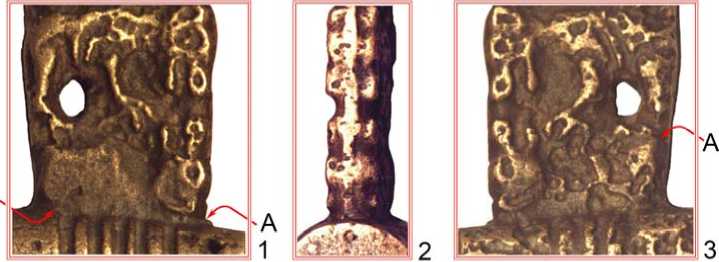

Рис. 4. Чекан ( 1 ) и боек чекана ( 2 ) из погребения № 5 кургана 2 могильника Новый Шарап-2; боек литейной модели ( 3 ) чекана из Новосибирского Приобья

Рис. 5. Детализация чеканов из могильника Новый Шарап-2 (без масштаба): 1 , 2 - основание бойка чекана; 3 - основание бойка чекана ( А - следы налепа при прикреплении модели бойка к втулке; Б - наложение материала налепа на детали рельефа модели бойка; В - следы лепки пластичного материала модели)

полученная вследствие накопления механического напряжения от серии сильных ударов о твердую поверхность (рис. 5).

С первого взгляда видно поразительное сходство обоих изделий - совпадают не только сюжет, но и технические особенности нанесения украшающего их рельефа

(различаются лишь размеры и незначительные детали изображения - так, у основания бойка клевца из Нового Шарапа прослеживается миниатюрная головка орла, отсутствующая на модели). В обоих случаях на обухе отлиты стоящие друг над другом рельефные фигуры трех хищников, внизу у самого основания обуха изображена голова четвертого (см. рис. 3, 1, 3; 4, 1, 3). Подчеркнуты широко открытые пасти животных и трехпалые лапы с гипертрофированными когтями. Большинство исследователей склонны видеть в этих животных медведей [Троицкая и др., 1980. С. 149; Молодин, 1992. С. 104–105; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 35]. Совпадают также и особенности изготовления моделей для отливки обоих изделий. Боек и втулку модели чекана из Нового Шарапа изготовили из пластичного материала, на что указывают следы прочерчивания украшавшего их рельефа (рис. 4, 2). Работа производилась тонким орудием с острым подтреугольным рабочим краем. Фиксируется характерное сужение желобка на выходе орудия из пластичной массы. Обух, по всей видимости, был отлит по восковой модели, на что указывают, например, следы формовки глаз хищников из тонких восковых жгутов (хорошо заметны следы наложения их концов друг на друга) (см. рис. 5, 3В). Он крепился к втулке при помощи налепа, точно так же, как и на описанной выше бронзовой модели. Отличием является только то, что у модели налеп совершенно бесформенный, а у новошарапского клевца эта деталь оформлена в правильный прямоугольник (см. рис. 3, 4; 5, 3А). Следы наложения налепа на детали рельефа обуха указывают на его более позднее происхождение (см. рис. 5, 3Б).

Погребение с чеканом могильника Новый Шарап-2 датируется в пределах V–IV вв. до н. э. [Троицкая, 1970. С. 216]. Видимо, к этому же времени следует отнести и литейную модель чекана из Новосибирской области.

Таким образом, на изделиях прослеживается наложение следов от разных производственных процессов: изготовления модели, формовки литейной формы, литья и использования готового орудия. При изготовлении форм для обоих чеканов применялись комбинированные модели, сочетавшие пластичные и жесткие детали. Использовались одинаковые приемы изготовления и близкий инструментальный набор (см. рис. 4, 2–3). В связи с большим сходством изделий можно предположить, что они изготовлены по одному образцу, в одной мастерской и, возможно, одним мастером. Эти примеры свидетельствуют о том, что большереченские литейщики в качестве литейных штампов использовали профессиональные высокоспециализированные модели, рассчитанные на широкое тиражирование отливок.

Еще одним свидетельством существования крупных центров бронзолитейного производства являются найденные на территории Приобья отливки, выполненные в одной форме. Нам известно два таких изделия, представляющие собой бляхи поясной гарнитуры в виде профильного изображения шагающего хищника.

Одна из них найдена в могиле № 2 кургана 6 могильника большереченской культуры Новый Шарап-1, расположенного на левом берегу Оби в 5 км к югу от с. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области [Троицкая и др., 1980. С. 96], т. е. практически в том же районе, что и описанный клевец из могильника Новый Шарап-2 (расстояние между памятниками составляет 100 м). Сведения о находке неоднократно публиковались, ее стилистика и семантика подробно разобраны [Троицкая, 1972. С. 17. Рис. 5, а ; Молодин, 1992. С. 103–104. Рис. 101; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 90–92. Табл. XVIII, 1]. Бляха отлита по восковой модели. Она представляет собой профильное изображение идущего рогатого хищного зверя (рис. 6, 1 ). Рога переданы декоративными завитками. На плече животного прослеживается округлое сквозное отверстие. Под нижней челюстью хищника помещена схематически изображенная голова барана. На оборотной стороне находятся две треугольные петельки для крепления бляхи к поясу. В литературе отмечена самобытность трактовки образа, несомненно, близкого к образцам классического звериного стиля, но дополненного местным северным колоритом [Молодин, 1992. С. 103– 104].

В фондах Алтайского областного краеведческого музея хранится совершенно идентичная бляха с изображением рогатого хищника (инвентарный номер 13471/1) (рис. 6, 2 ). Изделие происходит из Новоалтайского могильника, расположенного на южной окраине г. Новоалтайска (Первомайский район Алтайского края). Сведения о бляхе опубликованы [Горбунов и др., 1997. Рис. 68, 1 ; Фролов, 2003. Рис. 1, 6 ; 2008. Рис. 140, 35 ].

Лицевые стороны обоих изделий совершенно одинаковы и различаются только литейными дефектами и механическими повреждениями (рис. 6). Бляха из Нового

Рис. 6. Бляхи, изготовленные в одной форме или по одной модели:

1 – бляха из могилы № 2 кургана 6 могильника Новый Шарап-1; 2 – бляха из Новоалтайского могильника

Шарапа имеет значительные заливы, вызванные, видимо, неплотной подгонкой створок формы, а также ряд повреждений – коррозия металла на морде животного. На новоалтайской бляхе фиксируются спаи на рогах и недоливы декоративного завитка на крупе и одной из двух петелек крепления (данные пороки вызваны низкой текучестью металла); отломлена голова барана, находившаяся под челюстями хищника.

Во всех остальных деталях бляхи полностью совпадают. Идентичны, например, достаточно небрежно проведенные в мягком материале модели линии рельефа когтей хищника. Видимо, бляхи либо отлиты в одной форме, либо восходят к одной формовочной модели. Восстанавливается даже последовательность их изготовления. Судя по состоянию рельефа, первой была отлита новоалтайская бляха, новошарапская, очевидно, несколько позже, когда тонкие детали формы уже несколько «замылись» от частого использования.

Следует отметить, что оборотные стороны изделий отличаются расположением и формой петелек крепления. Это объясняется особенностями производственного процесса, исключающего сохранение оборотных створок формы, так как петельки делались неизвлекаемыми. Поэтому при выбивке отливки лицевая створка сохранялась, и ее можно было использовать повторно, а оборотная разрушалась, что приводило к необходимости изготавливать ее заново. Для этого рабочую полость заполняли пластичной массой (вероятнее всего, воском или смесью на восковой основе). Следы разглаживания этого материала хорошо заметны на оборотных сторонах отливок. Вылепливалась петелька, и вся конструкция покрывалась слоем формовочной глины, из которой формовали створку. Такой метод широко использовался в скифо-сибирском литейном деле, его вариант описан С. И. Руденко при реконструкции изготовления золотых пластин из сибирской коллекции Петра I [Руденко, 1962. С. 24–27].

Бляха из Нового Шарапа-1 датируется V– IV вв. до н. э. [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 16], к этому же периоду относят и новоалтайскую находку [Фролов, Шамшин, 1999. С. 225]. Совершенно ясно, что разница в сроках их изготовления ограничивается временем эксплуатации одной керамической формы и не может превышать одного года. Количество отливок, выполненных в такой форме, может достигать нескольких десятков.

Расстояние между Новым Шарапом и Новоалтайском составляет около 200 км по прямой и более 300 км, если двигаться по течению Оби: следовательно, продукция литейных мастерских могла перемещаться на очень большие расстояния и, видимо, была рассчитана на значительный круг потребителей, проживающих на обширной территории.

Таким образом, все изученные нами изделия (литейная модель, клевец и поясные бляхи), носящие признаки серийного производства, использовались в пределах V–IV вв. до н. э. По всей видимости, в этот период на территории существования большеречен-ской культуры появились мастерские, ориентированные на изготовление крупных серий высокохудожественных отливок для обслуживания многочисленной группы потребителей. Из-за скудости археологических источников локализовать этот центр трудно, но исходя из смешения в его изделиях таежной и лесостепной скифо-сибирских изобразительных традиций, можно предположить, что он находился где-то на границах их распространения в зоне контакта и взаимодействия культур. Одним из вероятных районов локализации такого центра (или центров), в том числе с учетом необходимости использования значительного количества топлива при плавках, является зона ленточных боров, расположенных вдоль Оби – основной транспортной артерии региона, позволяющей как доставлять сырье, так и распространять готовую продукцию.

Список литературы Серийное производство в литейном деле большереченской культуры

- Атлас литейных пороков. Классификация, пороки общего типа, пороки отливок из серого чугуна. М.: Центральное бюро технической информации, 1957. Т. 1. 194 с.

- Головин С. Я. Краткий справочник литейщика. М.; Л.: Машгиз, 1960. 375 с.

- Горбунов В. В., Кунгуров А. Л., Кунгурова О. Ф., Шамшин А. Б. История Алтая. Барнаул: Позиция, 1997. Ч. 1. 240 с.

- Гришин Ю. С. Производство в тагарскую эпоху//Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. МИА. М.: АН СССР, 1960. № 90. С. 116-207.

- Дураков И. А. Цветная металлообработка раннего железного века (по материалам Новосибирского Приобья). Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2001. 314 с.

- Магницкий О. Н., Пирайнен В. Ю. Художественное литье. СПб.: Политехника, 1996. 231 с.

- Могильников В. А. Население Верхнего Приобья в середине -второй половине I тысячелетия до н. э. М.: Пушкинский научный центр РАН, 1997. 195 с.

- Молодин В. И. Древнее искусство ЗападнойСибири. Новосибирск: Наука, 1992. 191 с.

- Полосьмак Н. В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. 126 с.

- Руденко С. И. Сибирская коллекция Петра I//Свод археологических источников. Д3-9. М.; Л.: АН СССР, 1962. 52 с.

- Симонов Д. А., Ширин Ю. В. Бронзолитейная мастерская быстрянской культуры на р. Чумыш//Изучение историко-культурно-го наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск: АКИН, 2006. Вып. 3-4. С. 122-136.

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 124 с.

- Троицкая Т. Н. Курган большереченской культуры//Советская археология. 1970. № 3. С. 213-217.

- Троицкая Т. Н. Новое жилище раннего железного века Верхнего Приобья//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2005. № 5. С. 64-66.

- Троицкая Т. Н. Новосибирское Приобье в VII-IV вв. до н. э.//Вопросы археологии Сибири. Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1972. Вып. 38. С. 3-35.

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск: Наука, 1994. 184 с.

- Троицкая Т. Н., Галибин В. А. Результаты количественного спектрального анализа предметов эпохи раннего железа Новосибирского Приобья//Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1983. С. 35-47.

- Троицкая Т. Н., Молодин В. И., Соболев В. И. Археологическая карта Новосибирской области. Новосибирск: Наука, 1980. 183 с.

- Фролов Я. В. К вопросу о проявлениях изобразительных традиций скифо-сибирского звериного стиля в художественном бронзовом литье населения Приобья в эпоху железа//Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Кн. 1. С. 210-220.

- Фролов Я. В., Шамшин А. Б. Могильники раннего железного века Фирсовского археологического микрорайона (Фирсово III, XI, XIV)//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1999. С. 219-226.

- Фролов Я. В. Погребальный обряд населения Барнаульского Приобья в VI в. до н. э. -II в. н. э. (по данным грунтовых могильников). Барнаул: Азбука, 2008. 479 с.