Сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория как инструмент повышения качества функционирования муниципальных образовательных комплексов и организаций

Автор: Ишмухаметов Р.Р.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена разработанная в Республике Башкортостан модель повышения качества функционирования образовательных организаций на муниципальном уровне - сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория, апробированная при непосредственном участии автора. Обосновывается необходимость и эффективность предложенного управленческого решения: с одной стороны, очевидно, что многочисленные векторы реформирования российского образования сходятся в общей задаче современной школы - реализации индивидуального подхода, который призван помочь каждому ученику раскрыть свои способности и обрести навыки самостоятельного решения учебных и жизненных задач; с другой - любые изменения социальных институций сегодня происходят в контекстуальных рамках информационного общества, меняющего содержание и набор необходимых знаний, умений и компетенций. Рассмотрена структура сетевой инновационной кластерной педагогической лаборатории, требующая создания информационно-образовательной среды, перевода общеобразовательной школы в режим инновационного развития и фокуса управления на позитивных социальных эффектах. Представленный образовательный комплекс способствует целостному развитию личности обучающегося - интеллектуальному, коммуникационному и эмоционально-нравственному, однако требует постоянного мониторинга деятельности всех элементов с точки зрения объективных и субъективных показателей.

Тенденции и проблемы развития образования, образовательный комплекс муниципалитета, сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория, педагогический менеджмент, инновационная деятельность в образовании, совершенствование профессиональных компетенций, оценка эффективности и качества

Короткий адрес: https://sciup.org/149146399

IDR: 149146399 | УДК: 316.43 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.4

Текст научной статьи Сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория как инструмент повышения качества функционирования муниципальных образовательных комплексов и организаций

На протяжении постсоветских десятилетий российская система образования проходит через сменяющие друг друга волны кардинальных реформ, вектор которых неизменно направлен «сверху вниз», то есть из федеральных министерств и ведомств через региональные структуры на местный уровень. В этой связи особый исследовательский интерес представляют те инновационные инициативы «снизу», которые следуют общему целевому вектору реформирования – повышению качества образования, особенно если речь идет о функционировании конкретных общеобразовательных организаций в отдельно взятом регионе и о организационных новшествах в определенных школах. Такие инновации требуют социологического внимания, поскольку неизбежно возникает вопрос о возможностях и необходимости новых форматов как таковых, их тиражирования в других муниципальных и региональных системах, а также изучения в контексте общих изменений, происходящих в образовательной системе страны. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что важнейшим вызовом для современного российского общества является создание мощной и эффективной отечественной школы, учитывающей традиции и обычаи конкретных регионов. Безусловно, одним из ключевых принципов решения этой задачи выступает повышение качества функционирования образовательных организаций на муниципальном уровне при все более активном участии широкой общественности и разных социальных институтов, что объясняется возрастающими запросами родительского сообщества и общества в целом к качеству образования. Сложившаяся ситуация объясняется в первую очередь нарастанием неопределенности и скорости изменений (Trotsuk, 2021a, b).

Образовательная школа в России стала активно заниматься повышением качества обучения и воспитания школьников еще в 2012 г., когда был принят Федеральный закон № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором в 29 пункте статьи 2 было сформулировано определение качества образования: «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы»1. В многочисленных экспертных высказывания и научных публикациях суть этого определения не меняется до сих пор (школьное обучение должно гарантировать успешность индивида на следующем этапе образования и профессиональной самореализации): в научной литературе под качеством образования понимается «востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни; качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе после окончания обучения»2.

Однако другие значимые проблемы современности, касающиеся общеобразовательной школы, значительно реже упоминаются в исследовательской и управленческой литературе. Речь идет о социальных вызовах в широкой трактовке данного понятия (Горшков, 2017; Nieminen, 2016), заключающихся в востребованности комплексной подготовки человека к жизни в современном динамично меняющемся и сложно организованном мире, то есть «о необходимости формирования компетенций, обеспечивающих возможность обоснованного выбора и успешных стратегий самоопределения в ситуациях неопределенного будущего, компетенций эффективного социального взаимодействия в условиях нелинейных коммуникации» (Назарова, 2012), компетенций постоянной профессионализации и (ре)социализации (Абдулгалимов, Косино, 2014; Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности …, 2020; Осипов, Наран, 2023). Все эти относительно новые вызовы современности диктуют необходимость перехода общеобразовательной школы «от выполнения задач механической передачи прошлого опыта и знаний к формированию и развитию способов социальной адаптации подрастающего поколения к решению все новых задач компетентностного развития, то есть осуществления таких форм индивидуальной и совместной деятельности, которые обеспечивали бы ученику в будущем высокую социальную мобильность» (Назарова, 2012), быстрое и грамотное социальное ориентирование, личностную зрелость, образовательную, профессиональную и социальную конкурентоспособность.

Соответственно, задача современной школы – «индивидуальный подход к каждому обучающемуся, использование вариативных учебных материалов и программ, которые предоставляют возможность каждому ученику раскрыть свои способности, приобрести опыт самостоятельного решения реальных учебных и жизненных проблем, коллективной исследовательской деятельности» (Барков и др., 2024) и постоянного самообучения. В заданном контексте «инновацию можно рассматривать как социокультурный процесс, который развивается по своим законам, тесно связан с историей и традициями соответствующей школы и может кардинально преобразовать ее организационную структуру» (Барков и др., 2024). Однако нельзя забывать, что современное общество называют информационным (Кастельс, 2000; Ключкин, 2023; Наумова, Переслегин, 2022; Усков, 2022; Уэбстер, 2004; Masuda, 1981), однако, безусловно, речь в любом случае идет о социальной системе, где основная масса людей занята распространением информации, а также ее хранением и переработкой.

Анализ проекта документа «Ключевые направления развития российского образования для достижения Целей и задач устойчивого развития в системе образования до 2035 года»1 (раздел IV.2 «Меры государственной политики по достижению Целей устойчивого развития в области образования») показывает, что сегодня «необходимо развитие критического и креативного мышления, функциональной грамотности, глобальных компетенций связанных с персональной эффективностью в новом мире [быстро развивающихся информационных технологий]» (Эбзеева, Смирнова, 2023).

В обозначенных выше двух объективных контекстах инструментом повышения качества обучения и воспитания школьников может служить сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория (Гуров, Ишмухаметов, 2017). Это заключение можно сделать на основе результатов апробации её деятельности в Республике Башкортостан. В данном случае мы исходили из понимания известного ученого В.Н. Гурова, который считал педагогическую «лабораторию модельным решением для повышения качества образования на основе генерирования нового знания по вычлененным проблемам и внедрения их непосредственно в деятельность образовательных организаций» (Гуров и др., 2016). Данное определение следует принять как рабочее и потому, что «основной функцией инновации (любой инновационной деятельности) являются изменения, наблюдаемые во внутренней структуре организационного субъекта в результате его перевода из первоначального состояния в новое, качественно иное» (Гуров, Ишмухаметов, 2017). Таким образом, «педагогическая инновационная лаборатория – это организованная структура, создаваемая в целях обеспечения инновационной, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности для повышения качества функционирования образовательного комплекса» (Гуров, Ишмухаметов, 2017). Соответственно, муниципальный образовательный комплекс – это объединение разноуровневых учебных заведений и производства, создающих систему непрерывного образования как вертикальной, так и горизонтальной направленности, осуществляющее профессиональную подготовку городской и сельской молодежи как практико-ориентированных специалистов (Гуров, Ишмухаметов, 2017; Трубников, Трубникова, 2007).

Апробированная и внедренная в Республике Башкортостан модель муниципального образовательного комплекса базируется на сетевой инновационной кластерной педагогической лаборатории. Композиционно в структуре последней можно выделить «головной базовый компонент – в Институте развития образования Республики Башкортостан (ИРО РБ) при кафедре управления образованием (центральная группа); субъектные компоненты (муниципальные образовательные комплексы и иные организации, действующие в сфере образования, а также их объ-единения)»2. Таким образом, «сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория может стать одной из форм повышения качества функционирования какого-либо образовательного субъекта на основе вычленения главенствующих компонентов, внесения изменений в функционирование этих компонентов и в целом обеспечения качественной, более высокого уровня деятельности в образовательной сфере»3.

Центральная группа (компонент) включала в себя руководителя и научных сотрудников (профессорско-преподавательский состав ИРО РБ, Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы (БГПУ имени М. Акмуллы), Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ)). В качестве субъектов выступали образовательные комплексы и отдельные учебные организации муниципалитетов (городской округ города Нефтекамск, Миякинский и

Бурзянский районы Республики Башкортостан), а также образовательные структуры (средние общеобразовательные школы № 159 и 124 г. Уфы, села Миловка Уфимского района и др.).

Работа лаборатории проводилась в несколько этапов. Первый из них характеризовался подготовкой документов по организационно-содержательной деятельности (среди них можно назвать соответствующие приказы, положение по деятельности лаборатории, перечень необходимых мероприятий, определяющих ее эффективность). На этом же этапе планировались и проводились соответствующие заседания членов лаборатории (как центральной группы, так и периферийных), вебинары, осуществлялась организация и проведение конференций, подготовка печатных материалов о деятельности лаборатории.

В выделенный период шла активная работа над инновационными проектами деятельности как отдельных муниципальных образовательных комплексов, так и учебных организаций. Процесс был трудоёмким и сугубо адресным, однако его результаты в дальнейшем показали свою эффективность.

Инновационные проекты отражали как актуальность обозначенной проблемы, так и пути успешной практической реализации процесса ее решения. Все это осуществлялась на научной основе – выделялись объект, предмет, цель, задачи и гипотезы исследовательской работы, критерии оценки этой деятельности и др.; комплексная программа работы лаборатории предусматривала анализ состояния проблем в сфере образования с точки зрения всех участников данного направления деятельности и заинтересованных сторон для выявления наиболее значимых противоречий.

Фактически все инновационные проекты сводились в комплексную программу работы лаборатории. Центральной группой выделялись доминантные проекты для отдельных муниципалитетов. Например, для Миякинского района таковым являлся проект профилизации и профориентации обучающихся. Как результат, в муниципалитете был успешно апробирован проект организации и содержания этой работы. Для всех муниципалитетов и отдельных образовательных организаций ведущим стал проект патриотического воспитания обучающихся.

На втором этапе деятельности лаборатории ее основой стала организация выездных заседаний по обмену опытом в муниципалитетах и отдельных образовательных организациях.

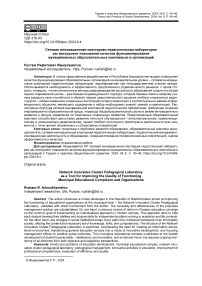

Несмотря на столь широкий спектр проектов с точки зрения их субъектного и целевого фокусов, всех их объединяла активная работа по развитию и расширению профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных школ. Схематично суть последней отражена на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Пошаговая схема совершенствования профессиональных компетенций руководителя образовательной организации в интересах ее развития и повышения качества/эффективности ее деятельности

Figure 1 – Step-by-Step Scheme of Improving Professional Competencies of the Head of an Educational Organization in the Interests of Its Development and Improvement of the Quality/Efficiency of Its Activities

Полученный научный продукт: I. Докторские (1), кандидатские (5) исследования.

II. Монографии - 5.

III. Учебно-методические пособия (Москва) - 2.

IV. Публикации в изданиях ведущих университетов мира - 15.

V. Статьи, напечатанные в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК).

VI. Сборники с обобщением опыта работы лабораторий - 5.

VII. Методические рекомендации - 5.

VIII. Гранты - 12.

IX. Статьи в региональных журналах и сборниках - более 100.

Рисунок 2 – Логика получения и популяризации нового знания

Figure 2 – The Logic of Obtaining and Popularizing New Knowledge

Безусловно, внедрение всех вышеназванных направлений инновационной воспитательнообразовательной системы необходимо предварительно тестировать, а в случае широкомасштабного процесса – постоянно отслеживать эффективность функционирования системы в мониторинговом режиме. Так, первоначально некоторые из указанных проектов были апробированы в нескольких муниципалитетах Республики Башкортостан на базе сетевой инновационной кластерной педагогической лаборатории «Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов». Одним из них стал город Нефтекамск, где в 9 учебных заведениях было опрошено 367 педагогов (репрезентативная выборка для данной генеральной совокупности) на предмет их готовности к применению современных образовательных технологий и инноваций. Полученные результаты показали, что к инновационной деятельности готов примерно каждый третий опрошенный (37 %), – эта часть педагогов потенциально предрасположена к развитию поисковой и научно-исследовательской деятельности в инновационных воспитательно-образовательных лабораториях нового типа (Гуров, Ишмухаметов, 2017), и потому она может стать опорой для постепенного внедрения как отдельных проектных инициатив, так и комплексных программ реформирования. Подобные социологические опросы позволяют обнаружить точки инновационного развития, а также проблемные места в образовательной сфере с точки зрения моделей ее развития: например, педагоги назвали те области современных образовательных технологий и методов, к которым, по крайней мере пока, недостаточно готовы (объективно или мотивационно) – это модульный и опережающий форматы обучения (не готовы 25–30 %) и новые педагогические эксперименты (не готовы 35 %), что, видимо, объясняется объективной усталостью от постоянного реформирования образовательной сферы, основной груз ответственности и отчетности по которому ложится именно на педагогов (Зборовский, Амбарова, 2022).

Тем не менее даже столь простая разведывательная апробация (Гуров, Ишмухаметов, 2017) показала, что предлагаемые к частичному (в виде отдельных элементов) или комплексному внедрению инновационные образовательные комплексы (воспитательно-образовательные лаборатории) могут стать методической площадкой для преодоления объективных и мотивационных преград в получении и воспроизводстве новых знаний и компетенций.

Список литературы Сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория как инструмент повышения качества функционирования муниципальных образовательных комплексов и организаций

- Абдулгалимов Г.Л., Косино О.А. Кадры для информационного общества: что нужно для их подготовки? // Высшее образование сегодня. 2014. № 7. С. 63–66.

- Барков С.А., Маркеева А.В., Гавриленко О.В. Инновационная бюрократия в управлении высшим образованием // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2024. Т. 24, № 1. С. 58–72. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2024-24-1-58-72.

- Горшков М.К. Российское общество в условиях кризисной реальности: внутренние и внешние факторы // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2017. № 3. С. 24–43.

- Гуров В.Н., Мазитов Р.Г., Рудаков А.М. Инновационная кластерная лаборатория как эффективный инструмент повышения качества образовательных систем на региональном и муниципальном уровнях // Инновации в образовании. 2016. № 1. С. 23–34.

- Гуров В.Н., Ишмухаметов Р.Р. Управление созданием эффективных образовательных комплексов на муниципальном уровне // Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты. Тюмень, 2017. С. 392–395.

- Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Ресурсность научно-педагогического сообщества: административный и мобилизационный подходы к анализу // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2022. Т. 22, № 4. С. 881–884. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-881-894.

- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 608 с.

- Ключкин Ю.С. Вопросы информационного неравенства во взаимосвязи с его социально-экономическими последствиями // Миссия конфессий. 2023. Т. 2, № 2 (67). С. 58–67.

- Назарова О.И. Управленческая поддержка разработки и реализации инновационных образовательных программ в школе: взаимодействие вуза и школы // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 358. С. 169–173.

- Наумова Т.В., Переслегин А.Г. Риски социальной стратификации в условиях цифровизации общества // Социально-гуманитарные знания. 2022. № 6. С. 93–98. https://doi.org/10.34823/SGZ.2022.6.51918.

- Осипов А.М., Наран Б. Какова общественная эффективность образования в России? // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2023. Т. 23, № 4. С. 888–900. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-4-888-900.

- Трубников В.Е., Трубникова Н.И. Образовательный комплекс как один из путей модернизации начального и среднего профессионального образования // Научные исследования в образовании. 2007. № 2. С. 187–192.

- Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М.С. Добряковой, И.Д. Фрумина. М., 2020. 472 с. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2177-9.

- Усков В.С. Развитие информационного общества в РФ: проблемы и перспективы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15, № 2. С. 120–137. https://doi.org/10.15838/esc.2022.2.80.8.

- Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004. 400 с.

- Эбзеева Ю.Н., Смирнова Ю.Б. Современные тенденции развития образования: дорожная карта высшего образования ЮНЕСКО // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 2. С. 329–337. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-2-329-337.

- Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. Washington, 1981. 171 р.

- Nieminen H. The Digital Divide and Beyond: What Do We Know of Information and Communications Technology’s Long-Term Social Effects? Some Uncomfortable Questions // European Journal of Communication. 2016. Vol. 31, iss. 1. Р. 19–32. https://doi.org/10.1177/0267323115614198.

- Trotsuk I.V. All Power to the Experts? Contradictions of the Information Society as Both Depending on and Devaluating Exper-tise // Russian Sociological Review. 2021а. Vol. 20, iss. 1. P. 290–304. https://doi.org/10.17323/1728-192X-2021-1-290-304.

- Trotsuk I.V. Excessive Faith in Certainty and Its Public Proponents in the Non-linear Uncertain World: Reasons and... More Reasons // Russian Sociological Review. 2021b. Vol. 20, iss. 4. P. 144–155.