Севернорусская деревня по материалам раскопок средневековых селищ на Кубенском озере

Автор: Макаров Н.А., Захаров С.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327944

IDR: 14327944

Текст статьи Севернорусская деревня по материалам раскопок средневековых селищ на Кубенском озере

H.A. Макаров, С.Д. Захаров

СЕВЕРНОРУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК СРЕДНЕВЕКОВЫХ СЕЛИЩ НА КУБЕНСКОМ ОЗЕРЕ

Средневековые селища - самая многочисленная и самая малоизученная категория археологических памятников на Русской равнине. Общее число селищ с культурными напластованиями Х-ХШ вв., т.е. классической древнерусской культуры, выявленных в настоящее время на территории Европейской России, составляет несколько тысяч. По имеющимся данным, в Центре и на Севере Европейской России, на территории современных Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Московской, Костромской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей, раскопки на площади более 80 м производились на 62 селищах этого времени (рис. 1). В этот список не вошли открытые поселения на посадах древнерусских городищ, средневековые сельские поселения на площадках городищ железного века, многослойные поселения, на которых вещевые комплексы домонгольского времени трудно отделимы от позднейших и более ранних. Но даже если расширить этот перечень, остается несомненным, что лишь ничтожная часть общего массива древнерусских селищ затронута раскопками. Понятно, что современные научные знания о древнерусской деревне домонгольского времени формировались при значительном дефиците конкретного археологического материала, характеризующего культуру и хозяйство сельских поселений. В отличие от западноевропейской археологии, в российской нет ни одного монографического исследования, специально посвященного какому-либо одному сельскому поселению.

Эта ситуация во многом объясняется самим характером древнерусских селищ как археологических объектов. При всех индивидуальных и региональных различиях, в массе своей это памятники с небольшим по мощности культурным слоем, перемешанным распашкой. Длительная распашка за- трудняет или делает невозможными не только стратиграфическое расчленение культурного слоя, но и реконструкцию планировки поселений, на ко-■ торых остатки жилищ плохо читаемы. Результаты широких раскопок некоторых селищ, проведенных в 1950-1960-е годы, отчасти разочаровали исследователей, переориентировав изучение древнерусской деревни на выявление поселенческих структур без вскрытия значительных площадей. Сейчас положение дел вновь меняется, масштабы раскопок на селищах Х-ХШ вв. вновь расширяются, одновременно ведутся поиски более эффективных при- емов их исследования. При раскопках многих памятников используются геофизическая съемка, сканирование грунта металлодетектором, промывка и просеивание культурного слоя для сбора мелких артефактов.

В течение восьми полевых сезонов Онежско-Сухонская экспедиция Ин-■ ститута археологии РАН вела исследование группы средневековых сельских памятников на Кубенском озере под Вологдой. Мининский комплекс, включающий 3 средневековых селища и могильник, был избран для раскопок как памятник, изучение которого может дать материалы, раскрывающие общие, родовые черты средневековой северной деревни, характеризовать ее экономику, культуру и экологические условия ее существования (Макаров, Захаров, 2000; Кубенское озеро... 2001; Макаров, Захаров, 2003). Выбор ' “эталонного” сельского поселения обусловлен исключительной сохранностью одного из селищ, площадка которого почти не задета распашкой. Второе поселение - Минино VI, находящееся несколько выше по течению р. Дмитровки, резко контрастирует с первым по сохранности. Ненарушенный культурный слой сохранился здесь лишь в ямах. На первом памятнике исследовано в общей сложности 300 м2, на втором - около 600 м2. Эти площади соизмеримы со вскрытыми на многих близких по характеру памятниках, но существенно уступают раскопам на ряде других селищ. Достаточно сказать, что на семи из них вскрыты площади свыше 1000 м2, наиболее значительная площадь (около 5000 м2) вскрыта на поселении Введенское под Ярославлем1 (рис. 1, 46) (Станкевич, 1989. С. 65—73; Праздников, 2001. С. 173-177). Однако численность собрания средневековых вещей, происходящего с мининских селищ, значительно превышает обычные размеры коллекций. Оно включает более 6800 артефактов.

Раскопки в Минино с самого начала были ориентированы на максимально полное извлечение мелких артефактов из культурного слоя, с использованием просеивания и промывки грунта в раскопе. Технология этих приемов подробно рассмотрена в специальной работе одного из авторов (Захаров, 2001). Благодаря промывке и просеиванию удалось собрать около 40% всех индивидуальных находок. Большое внимание было уделено сбору карпологических и палеозоологических материалов, сбору и анализу палинологических материалов, характеризующих палеосреду мининского микрорегиона на различных срезах, а также радиоуглеродному датированию объектов. Сегодня целесообразно остановиться на некоторых

КСИА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ВЫП. 219. 2005 г. । последних находках, на общих итогах раскопок двух поселений, и, что са-5 мое главное, на сопоставлении мининских материалов с материалами рас-I копок других селищ, на их месте в общесевернорусской археологической । панораме.

Насколько репрезентативны мининские материалы? Не имея возмож-> ности вскрыть всю площадь поселений, на первом из них мы заложили рас-i копы и шурфы в разных его частях, так, чтобы иметь представление о f культурных напластованиях на всей площади. На втором поселении двумя (широкими взаимоперпендикулярными траншеями была вскрыта та часть I площадки, на которой культурный слой наиболее насыщен средневековы-? ми вещами и керамикой. Разумеется, вскрытие 2% площадки не может га-I рантировать полноту научного знания о стратиграфии и планиграфии, од- 1 нако значительные серии вещевых находок и керамики позволяют с доста-1 точной полнотой судить о динамике жизни и характере использования различных участков. Ни одно другое древнерусское селище не дает коллек-। ций, численно сопоставимых с мининскими. Во Введенском, где площадь । раскопов в 6 раз превышает мининские, найдено почти в 3 раза меньше ве-I щей (около 2360). Даже если учесть присутствие в коллекции значитель-1 ного количества малоинформативных мелких обломков артефактов, это l собрание дает неизмеримо более подробные представления о материаль-I ной культуре и хронологии, чем коллекции других близких по характеру i памятников (рис. 2). Добавим, что более тонкие методы разборки культурного слоя позволили проследить остатки восьми сооружений. Радиоуглеродным методом датировано 28 образцов органики из культурного слоя (21 из культурного слоя Минино I, 7 из культурного слоя Минино VI), • что позволяет проверить обычные для селищенских раскопок вещевые датировки.

По итогам первых пяти лет раскопок установлено, что Минино I - крупное поселение с плотной застройкой, древнейшие культурные слои которого относятся к концу X в., а наиболее поздние - ко второй половине XII -началу XIII в. (Макаров, Захаров, 2003). Объектом наибольшего внимания с » самого начала раскопок были, с одной стороны, обильные остеологические ? материалы и карпологические находки, документирующие существование

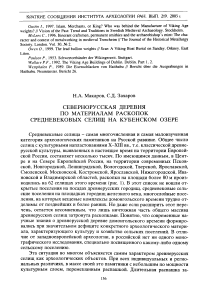

I Рис. 1. Древнерусские селища X—XIII вв., исследованные раскопками

Условные обозначения: древнерусские селища (площадь раскопа): а - 80-500 кв. м: б - 500-1000 кв. м: г - более 1000 кв. м.

1 - Выбуты; 2 - Петровское 3; 3 - Удрай IV; 4 - Удрай III; 5 - Удрай I; 6 - Удрай II; 7 - Заполье 2; 8 - Заручьевье IV-VII; 9 - Бор IV; 10- Никол оское V; 11 - Муриновская Пристань; /2 - Никольское VI; 13 - Молебный Остров; 14 - Дюково; 15 - Нефедове; 16 - Селище-Воркопь; 17 - Андрюшино; 18 - Минино 1; 19 - Минино VI; 20 - Кривец; 21 - Октябрьский Мост; 22 - Соборная Горка; 23 - Урывково; 24 — Минино 4; 25 - Минино 5; 26 - Минино 2; 27 - Телешово 2; 28 - Морозовица I, II: 29 - Гостинское; 30 - Волкове; 31 - Холмове; 32 - Благовещение; 33 - Струйское; 34 - Шитовичи 6; 35 - Пекуновское; 36 - Кимрское; 37 - Оленино; 38 - Грехов Ручей; 39 - Алтыново; 40 - Золоторучье; ■ 41 - Нестерово; 42 - Васильки; 43 - Усть-Шексна I; 44 - Усть-Шексна II; 45 - Шурскол 2; 46 - Введенское; - 47 - Весь 1; 48 - Гнездилово 2; 49 - Василькове; 50 - Рыбино (Стрелка I) 4; 51 - Дросненское; 52 - Яновское; 53 - Саввинская Слобода; 54 - Писково; 55 - Кутьино 1а; 56 - Жданово; 57 - Покров 5; 58 - Новое Съяново 3; 59 - Наговицыно I; 60 - Прилуки 1; 61 - Десна; 62 - Мякинино 1

комплексной экономики, сочетающей земледелие, скотоводство и широкомасштабную пушную охоту, с другой стороны — многочисленные украшения из цветного металла и импорты, прежде всего стеклянные бусы и западноевропейские денарии - свидетельства интенсивной торговли. При продолжении раскопок были получены данные об освоении и застройке северо-западной части поселения, первоначально считавшейся его окраиной. Здесь вскрыты остатки двухкамерного жилища с печью, сооруженной с использо-ванием глины и камня в жилой камере. После завершения раскопок целесообразно вновь рассмотреть общий состав вещевой коллекции и вернуться к иопросу о датировке селища.

На поселении Минино I собрано в общей сложности 5180 индивиду-1альных находок. Среди них 1454 изделия из стекла, 1148 изделий из цветного металла, 1925 изделий из железа, 288 изделий из кости и рога, 180 изделий из камня, 184 изделия из глины, единичными находками представлены изделия из бересты и ткани. Таким образом, более поло-иины коллекции составляют импорты или вещи, изготовленные из привозных материалов. Наиболее представительными категориями вещей в коллекции являются стеклянные бусы (1397), железные ножи (288) и иг-шы (296), детали металлической посуды (190). Среди металлических украшений многочисленны целые и фрагментированные подвески и бубенчики и проволочные височные кольца. Наиболее эффектной находкой последнего года раскопок является наборная подвеска-конек так называемого мерянского типа (тип XVII, по Е.А. Рябинину) {Рябинин, 1981. С. 32-35), относящаяся к X-XI вв. Находка важна как свидетельство южных (поволжских) связей поселения Минино в ранний период его истории.

Для уточнения нижней даты памятника наиболее существенное значение имеют стеклянные бусы. Следует отметить присутствие в коллекции мозаичных бус, в том числе поперечно-проколотых, полосатых лимонок, цилиндрических пронизок из тянутой трубочки, крупных рубленых бисерин и навитых глазчатых бус с петлями. В целом на долю бус из тянутой трубочки и других ранних типов бус, время бытования которых определяется X—XI вв., приходится более 23% всех стеклянных бус селища (325 экз.). Причем в тех раскопах, где зафиксированы щревнейшие напластования, ранние бусы составляют от 1/3 до половины всех бус.

Большинство радиоуглеродных дат образцов углей и дерева из культурного слоя определяют время существования поселения в близком интервале (рис. 3). Общий интервал пятнадцати из них соответствует 892-1260 гг., однако верхняя граница четырех наиболее ранних дат, входящих в эту группу, определяется в пределах второй половины - последней трети X в., т.е. соответствует датировке наиболее ранних бус. Существенно, что 14 из этих об-

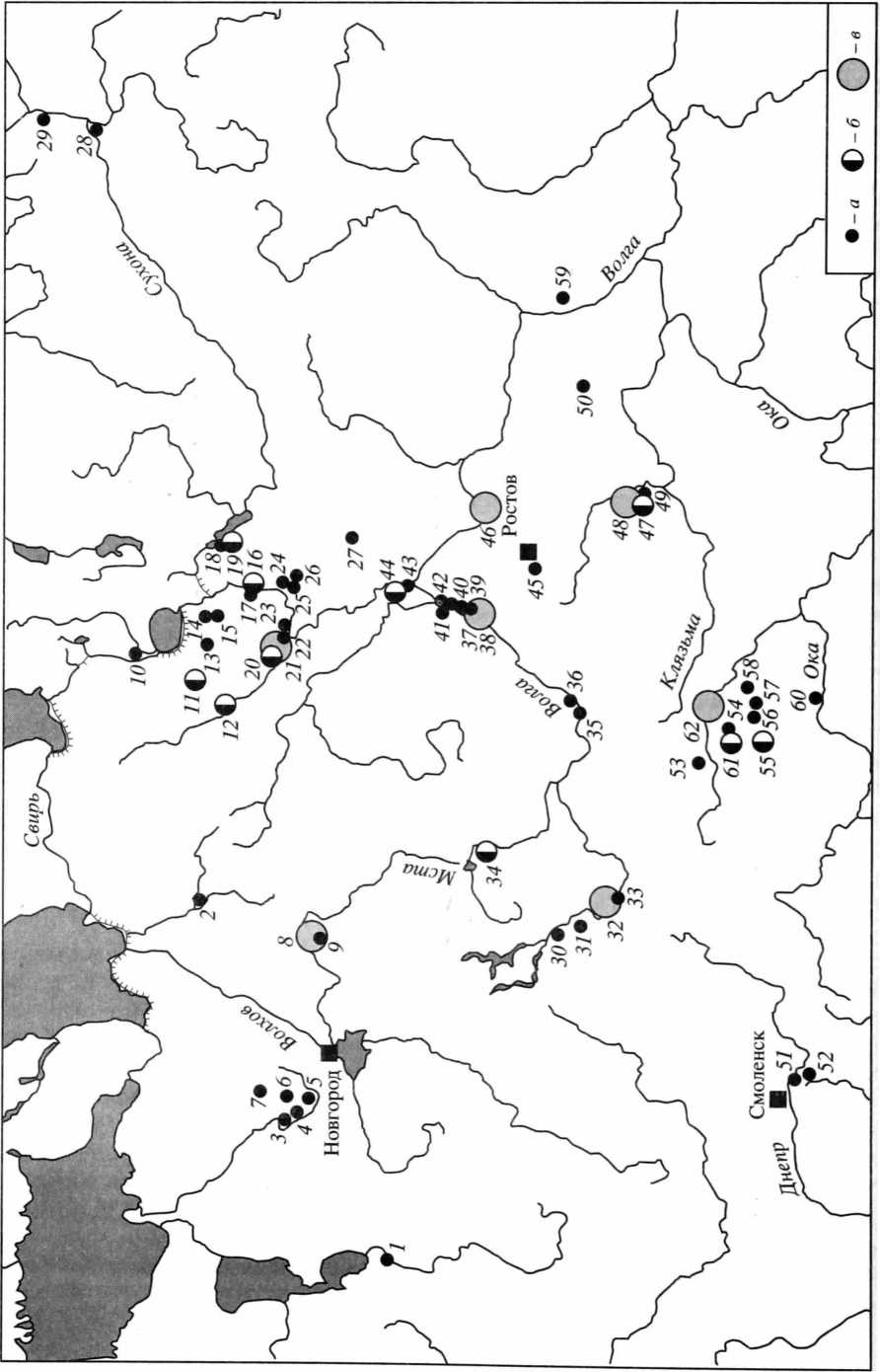

'Рис. 2. Коллекции артефактов, собранные при раскопках древнерусских селищ Х-ХШ вв.

Условные обозначения: а - до 200 предметов; б - 200-500 предметов; в - 500-1000 предметов; г -более 1000 предметов. Нумерация памятников соответствует рис. 1. см. с. 139

|

Ле-5624 485 ± 35ВР |

Т Г I 1 1 1 1 1 1 ' |

1 1 1 1 1 1 I 1 |

1 1 1 |

||

|

Лс-6486 820±40ВР |

|||||

|

Ле-5625 920±20ВР |

|||||

|

Ле-5463 930 ± ЗОВР |

|||||

|

— |

|||||

|

Ле-5208 920±50ВР |

T— |

||||

|

Ле-5209 950±40ВР |

|||||

|

1 . . . |

|||||

|

Ле-5207 990±ЗОВР |

|||||

|

=-- |

|||||

|

Ле-5321 1000 ± 20ВР |

|||||

|

= — - |

|||||

|

Ле-5623 1000±35ВР |

|||||

|

Ле-5960 1020±20ВР |

|||||

|

Ле-5827 1025 ± 45ВР |

|||||

|

— |

— |

||||

|

Ле-5320 1060 ± ЗОВР |

|||||

|

Ле-5322 1080 ±50ВР |

|||||

|

■ |

|||||

|

Ле-5958 1120±40ВР |

■ |

||||

|

Ле-6485 1120 ± 80ВР |

|||||

|

Ле-5959 1130±30ВР |

—1—1 f 1 1 t 1 <—н- |

1 ■ |

|||

|

— |

|||||

|

Ле-5957 1180 ± 100ВР |

4 |

||||

|

Ле-5626 1200±20ВР |

1 t t 1 f 1 t 1 |

1 1 |

|||

|

— |

|||||

|

Ле-5468 1260±20ВР |

|||||

|

--- |

|||||

|

Ле-6487 1235±20ВР |

|||||

|

Ле-5826 1300±35ВР |

t 1 1 i 1 t 1 t 1 |

i i i i i i |

|||

|

1 1 1 1 1 I i 1 1 |

l 1 1 1 1 1 1 1 |

—1—1—L |

|||

О

|

Ле-6040 810 ±35BP |

1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

1 1 1 1 |

|

|

Ле-6043 930 ±35BP |

— |

||

|

Ле-6749 1030 ± 65BP |

- |

||

|

Ле-6753 1070 ± 100BP |

1 1 I ) 1 i I L ti- |

» 1 1 1 1 1 1 1 |

|

|

Ле-6044 1120 ± 70BP |

|||

|

Ле-6042 1130±60BP |

—I—1 1 1 1 1—1 ^^L |

—1—1 1 1 1 1 1 1 |

|

|

Ле-6041 1225±20BP |

_L.1 i i i i j i i |

- |

i i i j i i i i |

?

Рис. 3. Радиоуглеродные конвенционные и калиброванные даты из культурного слоя поселений Мининского археологического комплекса

1 - Минино I; 2 - Минино VI разцов датируются временем до 1168 г., определяя период наибольшей строительной активности временем до последней трети XII в. Первой половиной XV в. (1414—1444 гг.) датировано дерево из перекопа, прорезающего средневековый слой. Наконец, 4 образца датированы в интервале между 676 и 932 гг. Расхождение с вещевыми датами может объясняться либо использованием для строительства дерева, возраст которого значительно отстоит от времени возведения построек, либо, что более вероятно, загрязнением образцов из сильно спрессованного средневекового слоя органикой из нижележащих напластований.

Поселение Минино VI, широкие раскопки которого начаты в 2001 г., находится в 250 м к юго-западу от первого селища, на противоположном берегу р. Дмитриевки (рис. XI). По своей топографии и современному внешнему облику оно существенно отличается от первого селища. Этот памятник располагается на более высокой береговой террасе (высота берега над меженным уровнем воды 4-5,5 м), имеет значительно большую площадь (средневековая керамика зафиксирована на площади не менее 3 га, хотя на площади 1 га концентрация ее очень низкая). Поверхность селища имеет следы многолетней распашки, ее борозды хорошо видны на материке после снятия слоя аморфной темно-серой гумусированной супеси толщиной до 40 см, составляющей основную часть культурных напластований. Не потревоженный распашкой темно-серый культурный слой, насыщенный печными камнями, крупными фрагментами керамики и костями животных, сохранился практически только в материковых ямах. Всего в раскопе выявлено 177 ям различных размеров, форм и глубины. 72 ямы содержали вещевые находки, керамику или кости животных и рыб. По крайней мере одна из них представляет собой подпечную яму жилой постройки. По составу находок и керамическим комплексам 64 ямы отнесены к средневековому времени.

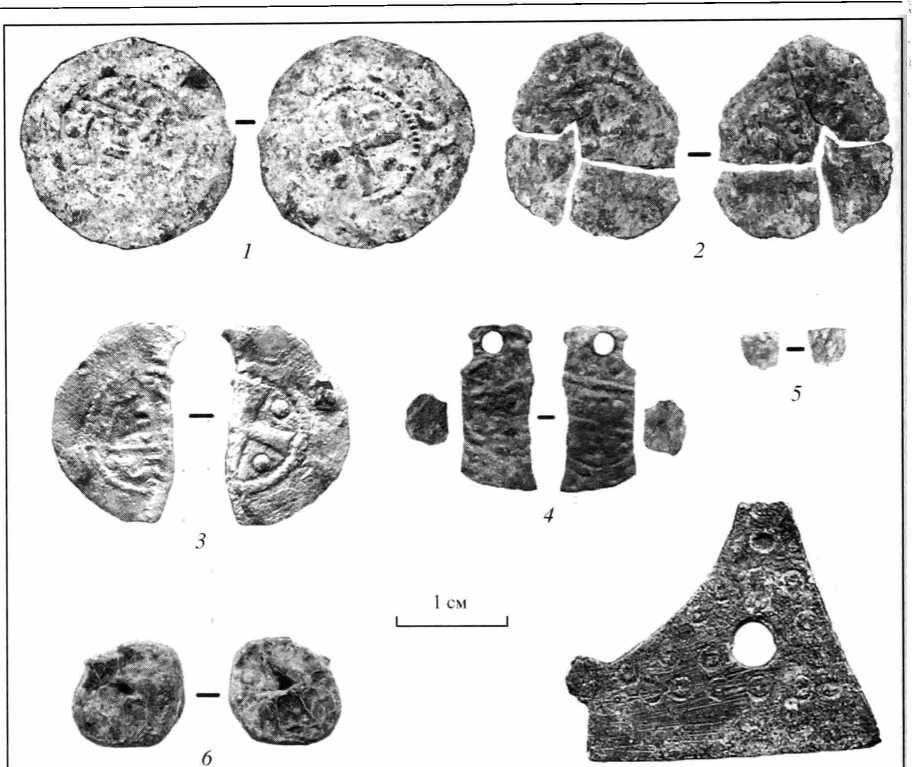

Хотя состояние культурного слоя, казалось бы, не позволяло рассчитывать на сбор сколько-нибудь представительной вещевой коллекции, раскопки дали обильный вещевой материал, происходящий как из перемешанного распашкой аморфного слоя, так и из ям. Структура коллекции, насчитывающей около 1700 средневековых вещей, в целом близка коллекции центрального селища Минино I. В составе ее 337 предметов из стекла, 533 предмета из цветного металла и 669 предметов из железа (рис. 4, XII). Наиболее представительные категории находок, как и на первом поселении, стеклянные бусы (334), железные ножи (83), железные иглы (113). Среди находок 5 серебряных западноевропейских денариев, фрагмент весов для малых взвешиваний, амулет-топорик, свинцовая пломба, стеклянная вставка перстня. Значительными сериями представлены нательные крестики, разнообразные металлические украшения (височные кольца, браслеты, перстни, подвески, обломки фибул) и детали поясных наборов, стеклянные перстни. По набору бус, включающему рубленый бисер (4), желтые (3), золото- и серебростеклянные (3) лимонки и ягодовидные бусы (7), время возникновения поселения следует относить к периоду не позднее середины XI в.

Рис. 4. Поселение Минино 6. Вещевой материал

1-5 - западноевропейские монеты; 6 - пломба; 7 - амулет-топорик (1-5 - серебро; 6 - свинец;

7 - бронза)

В результате проведенных работ исследована центральная, наиболее насыщенная культурными остатками часть селища, где представлены материалы, относящиеся как к самому раннему этапу его существования, так и к ХП-ХШ вв. При этом ранние материалы концентрируются в северной, близкой к речному берегу части раскопа. Выявленные в раскопе ямы раннего периода имели, вероятно, хозяйственное назначение. Часть ям, содержащих пережженные печные камни, можно интерпретировать как остатки открытых летних очагов. Во второй половине XII в. площадь селища значительно увеличилась за счет освоения южных, более удаленных от реки, участков. К этому периоду относятся остатки жилого дома, вскрытого в южной части раскопа.

Сопоставление материалов обоих селищ выявляет ряд различий между ними. Заметны различия в планировочной структуре. Селище Минино I было застроено весьма плотно: на раскопах неоднократно фиксировались случаи, когда новые постройки частично или полностью перекрывали остатки существовавших ранее сооружений. Очевидно, поселение имело упорядоченную — уличную — планировку. Напластования этого селища чрезвычайно плотно насыщены различными культурными остатками. Так, на 1 м2 вскрытой площади приходилось в среднем более 16 индивидуальных находок и около 0,6 кг керамики. Иная картина фиксируется на селище Минино VI. На один метр вскрытой площади здесь приходится около 3 предметов и 0,25 кг керамики. Менее плотной была и застройка селища. Несмотря на то что частичное наложение жилых зон разного времени прослеживается и здесь, ясно, что постройки располагались более свободно, на некотором удалении друг от друга. Вероятно, это поселение имело прибрежно-рядовую или кучевую застройку.

Вместе с тем, различия, прослеживаемые в плановой структуре, плотности застройки и насыщенности культурного слоя различными находками, нельзя рассматривать как свидетельство различий в уровне жизни или системах жизнеобеспечения. По общему набору находок, структуре вещевых коллекций и качеству материала эти селища чрезвычайно близки между собой. Однако в коллекции из Минино VI присутствуют некоторые необычные для селищенских напластований предметы, отсутствующие на первом поселении. Редкой для сельских поселений является находка амулета-топорика, позволяющая говорить о присутствии на селище профессиональных воинов {Макаров, 1992). Особенно важна находка свинцовой пломбы, показывающая, что в руках сельчан находились какие-то официально удостоверенные документы. Близки по структуре собранные коллекции железных инструментов и орудий труда. Значимым открытием является обнаружение следов ювелирного производства, ранее выявленных на Минино I {Зайцева, 2001. С. 23-28; 2003. С. 53, 54). Сравнение коллекций остеологических материалов показывает, что на обоих селищах численно доминируют кости диких животных, в первую очередь бобра {Динесман, Савинецкий, 2003. С. 47-54). В слое обоих селищ сохраняются карбонизированные остатки культурных злаков. Зафиксированы и остатки ранних пахотных горизонтов, перекрытые культурным слоем. Это позволяет утверждать, что возделываемые поля располагались на окраинах жилых зон, в непосредственной близости от домов, и застраивались по мере роста поселений.

Селище Минино VI занимает часть территории одного из позднесредневековых локальных центров Кубенского края - Дмитриевского Карачевско-го погоста, история которого, судя по письменным источникам, восходит к XV в. {Макаров, Захаров, 2003. С. 149, 150). Топографическая и историческая связь средневекового селища и позднесредневекового погоста, центра Карачевского станка, не вызывает сомнения, но историческая картина перерастания раннего поселка в церковную деревню при погосте прослеживается далеко не во всех деталях. В перемешанном слое селища собрана керамика с профилировкой XIII-XV вв. и ряд предметов XV-XVI вв. и более позднего времени, на площадке выявлены остатки построек XVIII—XIX вв. Существенно присутствие в культурном слое монет XVI—XVII вв. (денга серебряная великого князя Ивана IV, 1533-1547 гг„ Московский монетный двор; копейка серебряная царя Бориса Федоровича, 1600 г., Московский мо- нетный двор)2 и некоторых характерных вещей, период существования которых охватывает ХТП-ХУ вв., например, крестов или железных поясных накладок, инкрустированных серебром. Однако наши усилия выявить на площадке остатки построек или ямы второй половины ХШ—XV вв. не увенчались успехом. Локализовать ядро поселения этого времени не удалось. Сопоставление количества вещей и керамики XIII-XV вв. с материалами предыдущего периода свидетельствует о значительном снижении активности жизни на поселениях. Очевидно, в ХШ в. на месте крупного сельского поселения, обычного для домонгольского времени, формируется малодворная деревня, первый период существования которой отмечен бедными и не слишком выразительными материальными остатками, контрастирующими с материалами домонгольского времени. Реконструированная по археологическим данным динамика жизни на поселении соответствует радиоуглеродным датам. Шесть из них падает на интервал между 721 и 1265 гг., при этом верхняя граница двух наиболее ранних дат определяется в пределах рубежа X-XI - первой трети XI в., т.е. близка вещевой. Существенно присутствие в этой серии образца, возраст которого определяется в пределах 1213-1265 гг., что указывает на продолжение жизни на поселении в первой половине ХШ в. Возраст одного образца (728-810) расходится с датировкой, установленной по вещам.

Значение исследования Мининских селищ заключается в том, что они дают представление о реальном составе средневековых вещей, отложившихся в культурном слое севернорусских селищ и таким образом выявляют некоторые общие черты древнерусских сельских поселений домонгольского времени на территории к северу от Днепра. Сопоставление мининских коллекций с коллекциями других поселений показывает, что высокая насыщенность площадки поселения разнообразными артефактами, присутствие в культурном слое престижных вещей и импортов не является индивидуальной особенностью мининских поселений или особенностью некоторой группы “нерядовых” сельских поселений. Они характерны для большинства сельских памятников, хотя конкретный набор подобных вещей на различных объектах может быть различным. Так, дирхемы представлены в коллекциях из раскопок семи севернорусских селищ, денарии - в коллекциях девяти, весовые гирьки - пяти, детали весов — в материалах пяти селищ Ми-нинскиий комплекс лидирует по количеству найденных предметов из цветного металла, стеклянных бус, западноевропейских монет, однако здесь отсутствуют некоторые типы и категории древностей, пред ста пленные на сельских поселениях Шексны, Верхней Волги и Москворецкого бассейна, — амфорная керамика, стеклянные браслеты, кресты-энколпионы. На современном этапе изучения селищ принципиальную важность имеют именно общие для многих памятников свидетельства товарности экономики и высокого благосостояния, заставляющие пересмотреть традиционные представления о натуральном хозяйстве домонгольской деревни и простоте деревен- ской культуры. Сельское общество предстает перед нами как более сложный, чем это принято считать, социально-экономический организм.

Английский медиевист Кристофер Дайер обратил внимание на правомерность и продуктивность применения одной из наиболее распространенных категорий современной экономики - понятия “потребление” - для оценки уровня развития средневекового общества. По мнению К. Дайера, стремление к более полноценному потреблению характерно для самых широких слоев средневекового западноевропейского общества и в принципе не отличается от поведения человека нового времени. При этом простонародье стремилось, в меру своих материальных возможностей, следовать нормам, устанавливавшимся в среде знати, подражать социальной элите в пищевом рационе, обустройстве повседневного быта, одежде, устройстве жилища. Археологические материалы средневековых поселений, рассматриваемые обычно с точки зрения истории производства, информативны и как источники для изучения уровня и характера потребления в средневековом обществе (Dyer, 1997. Р. 509-517). В этом контексте мининская коллекция вещей должна рассматриваться как свидетельство высоких стандартов потребления средневековой северной деревни (Макаров, Захаров, 2003).

С другой стороны, раскопки в Минино раскрывают существование системы многообразных торговых связей, областного разделения труда, экономической взаимозависимости центра и периферии. Минино, в том виде, в котором оно предстает перед нами по материалам раскопок, могло существовать лишь как часть сложной экономической системы, как конечное звено в длинных цепочках товарообмена, связывавшей северные окраины Древней Руси и городские центры Балтики и Волги. Выясняется, что Новгород и города Северо-Восточной Руси, поставлявшие пушнину на международный рынок, были не в состоянии собрать всю необходимую для торговли массу мехов в виде дани, как это нередко представляют. Значительная часть пушнины приобреталась у промысловиков в результате торговли. Довольно неожиданным оказывается тот факт, что организация промысла осуществлялась путем устройства крупных поселений, по-видимому, автономных в своем повседневном жизнеобеспечении, но заинтересованных в приобретении престижных вещей и изделий городского ремесла.

Одним из важных результатов мининского проекта является осознание того факта, что раскопки средневекового поселения сплошной площадью, установка на полное вскрытие памятника, не являются универсальным и наиболее эффективным методом его научного изучения. Раскопки на ограниченных площадях в Минино дали больше реальной информации о селищах, чем значительно более широкие вскрытия площадей на типологически близких памятниках. Ускорение разборки культурного слоя на таком сложном объекте, как Минино, неизбежно повлекло бы за собой потерю значительной части вещевого материала, в том числе бус и предметов из цветного металла, столь важных для датирования. Раскопки половины площади поселения Минино I принятыми темпами заняли бы 150 лет, и дали бы возможность сформировать коллекцию из 125 000 артефактов, т.е. явно избыточную для характеристики одного сельского поселения. Понятно, что

“медленные раскопки” не могут быть универсальной технологией полевых работ, для полноценного изучения любой эпохи необходимо вскрытие значительных площадей, по крайней мере, на некоторых памятниках. Но в реальности при раскопках археолог вынужден выбирать между полнотой пространственного охвата объекта и полнотой исследования его микроструктуры, полнотой сбора артефактов, которая не менее важна для полноценной научной характеристики археологических памятников.

Список литературы Севернорусская деревня по материалам раскопок средневековых селищ на Кубенском озере

- Динесман Л.Г., Саинецкий А.Б., 2003. Количественный учет костей в культурных слоях древних поселений людей//Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина. М.

- Зайцева И.Е., 2001. Цветной металл. Украшения. Ювелирные мастерские//Кубенское озеро: взгляд сквозь тысячелетия. Шесть лет исследования Мининского археологического комплекса.

- Зайцева И.Е., 2003. Сплавы цветных металлов сельских памятников северо-восточных окраин Древней Руси//РА. № 4.

- Захаров С.Д., 2001. К вопросу о методике раскопок средневековых поселений//КСИА. Вып. 211.

- Кубенское озеро: взгляд сквозь тысячелетия. Шесть лет исследования Мининского археологического комплекса. Вологда, 2001.

- Макаров Н.А., 1992. Древнерусские амулеты-топорики//РА. № 2.

- Макаров Н.А., Захаров С.Д., 2000. Археологическое изучение севернорусской деревни: Первые итоги раскопок поселения Минино на Кубенском озере//Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары: Докл. междунар. науч. симпозиума по вопросам археологии и истории (11-14 мая 1999 г.). СПб.

- Макаров Н.А., Захаров С.Д., 2003. Накануне перемен: Сельские поселения на Кубенском озере в XII -начале XIII века//Русь в XIII веке. Древности темного времени. М.

- Праздников В.В., 2001. Предметы христианского культа на поселении Введенское в Ярославской области//Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 4. Т. 2.

- Рябинин Е.А., 1981. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIII вв.//САИ. Вып. Е1-60.

- Станкевич И.Л., 1989. К вопросу о датировке древнерусского поселения Введенского//Памятники железного века и средневековья на Верхней Волге и Верхнем Подвинье. Калинин.

- Dyer C., 1997. Material culture: production and consumption//Material culture in Medieval Europe: Papers of the Medieval Europe Brugge 1997 Conference. Zellik. Vol. 7.