Северный и южный транспортные коридоры: новые реалии и перспективы развития

Автор: Рослякова Наталья Андреевна, Дорофеева Людмила Владимировна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Ввиду изменения геополитической ситуации, критическое значение приобретает развитие транспортных коридоров Евразии. В последние годы надежность традиционного пути через Суэцкий канал неоднократно ставилась под сомнение. Имели место аварии, арест судов, невозможность захода в порты, пиратство и прочие сложности. Свои ограничения накладывает и меняющаяся геополитика (отказ от страхования в связи с санкциями, торговое эмбарго ряда стран и т. п.). Соответственно, страны, подвергающиеся санкционному давлению со стороны США и ЕС, вынуждены искать более безопасные, надежные и быстрые способы организации товаро- и грузооборота. Это актуализирует вопрос развития двух наиболее перспективных транзитных коридоров - северного и южного. Северный морской путь и коридор Север - Юг (Транскаспийский коридор) изначально рассматривались как варианты для транзитной транспортировки грузов из Китая в Европу. Однако, ввиду нарастающего социально-экономического кризиса в Европе, меняется вектор маршрутов, переориентируясь на Ближний Восток, Африку и Азию. Более того, бурное социально-экономическое развитие стран и меняющиеся геополитические условия активизируют процессы поиска не только торговой, но и производственной кооперации. При этом сегодня все еще продолжают действовать ограничения по развитию данных маршрутов, как технического, так и институционального характера. В статье рассматриваются ключевые перспективы развития указанных транспортных коридоров, приводятся оценки возможных положительных эффектов для регионов России, а также обсуждаются проблемы, тормозящие реализацию потенциала Северного морского пути и коридора Север - Юг.

Северный морской путь, транспортный коридор север - юг, транспортная инфраструктура, региональное развитие, стратегическое планирование, государственное управление, арктика, регионы юга России

Короткий адрес: https://sciup.org/149141556

IDR: 149141556 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.4.3

Текст научной статьи Северный и южный транспортные коридоры: новые реалии и перспективы развития

DOI:

Ввиду изменения геополитической ситуации, критическое значение приобретает развитие транспортных коридоров Евразии. Ряд проектов, реализуемых в последние десятилетия, требует актуализации. Так, встает вопрос о развитии северного и южного транзитных коридоров. Изначально оба направления предназначались для транспортировки грузов из Китая в Европу, но по причине нарастающего социально-экономического кризиса в Европе меняется вектор маршрутов, переориентируясь на Ближний Восток, Африку и Азию. При этом в последние годы надежность традиционного пути через Суэцкий канал неоднократно ставилась под вопрос. Имели место аварии, арест судов, невозможность захода в порты, пиратство и прочие сложности [Лесных и др., 2021; Одинец, 2008]. Свои ограничения накладывает и меняющаяся геополитика (отказ от страхования в связи с санкциями, торговое эмбарго ряда стран и т. п.). Соответственно, страны, подвергающиеся санкционному давлению со стороны США и ЕС, вынуждены искать более безопасные, надежные и быстрые способы организации товаро- и грузооборота. К таким маршрутам можно отнести два наиболее перспективных Северный морской путь (далее – СМП) и Север – Юг (Транскаспийский коридор). Оба они проходят по территориям стран, заинтересованных в развитии тесной экономической кооперации. Однако сегодня все еще продолжают действовать ограничения по развитию данных мар- шрутов как технического, так и институционального характера, связанные с санкциями еще предыдущих периодов. Это делает актуальной оценку перспектив развития этих коридоров и трудо-емости преодоления барьеров.

Арктика и Каспий: новые реалии транзита

Со стороны экспортоориентированных компаний ключевым аспектом является цена перевозки, которая во многом зависит от внешней конъюнктуры и санкционных рисков. С рынка уходят мировые операторы, сокращая предложение по страхованию грузов, аренде контейнеров и судов. Встает вопрос о расширении российского предложения по ряду услуг в сфере логистики и поиску альтернативных вариантов доставки. Еще одним фактором роста цены транзита явля- ется закрытие части стран для российских товаров, что приводит к потребности поиска посредников между российским производителями и конечными потребителями товаров. Закрытие части рынков спровоцировало процесс перестройки экономики большинства регионов России в отношении двух ключевых направлений:

-

1. Новые маршруты и мультимодальный подход к транзиту – сложившиеся обстоятельства ускорили подключение новых регионов к развивающимся последние 10 лет транспортным коридорам, таким как СМП и Север – Юг. В этой связи более остро встают вопросы об адаптации данных маршрутов к увеличению грузопотока, поскольку не в полной мере создана и модернизирована железнодорожная инфраструктура, причальный фонд, открытыми остаются вопросы об углублении Волго-Каспийского канала, о строительстве глубоководных портов на Каспии и Черном море, о развитии контейнерных терминалов на юге Каспия, об обеспечении круглогодичного использования водных участков коридоров.

-

2. Локализация производства – пересмотр номенклатуры транзита и импорта, что в свою очередь приводит к потребности перепрофилирования значительной части инфраструктурных объектов. Если сегодня большинство портовой инфраструктуры адаптировано под транспортировку энергоносителей, то в ближайшее время требуется адаптация под более специфические товары, такие как сталь, удобрения, зерно, газо-и нефтехимическая продукция. При этом потребуется и включение в транзит на данный момент практически не задействованных возможностей, таких как речные перевозки, для чего необходимо создавать дополнительные инфраструктурные возможности внутри страны.

Перспективы развития транзита на СМП оцениваются объемом перевозок на уровне 80 млн т (по пессимистическому сценарию) и 110–120 млн т (по оптимистическому сценарию). Объем перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг способен вырасти до 30 млн тонн. Если сопоставить это с текущим уровнем перевозок в 10–12 млн т в год по СМП и 7–8 млн т по Транскаспийскому коридору, то рост кажется весьма впечатляющими [Россия в Каспийском ... , 2019; Транспортная взаимосвязь ... , 2019].

Большинство задач по развитию обозначенных коридоров будет реализовываться в рамках национального проекта по созданию магистраль- ной инфраструктуры [Комплексный план ... , 2022]. Это является огромным вызовом, так как требует комплексных решений, связанных с развитием и вовлечением грузовых баз, совершенствованием хозяйственных связей, строительством инфраструктуры, формированием ледокольного флота и развитием судостроения различных типов и классов, отладкой механизмов поддержания и обслуживания работы коридоров. Кроме того, для Арктики стоит вопрос о стабилизации демографической ситуации и обеспечении условий проживания и работы там. Для Юга России остро стоит вопрос кадрового обеспечения деятельности международного коридора. В дополнение к этому, ограниченные сроки достижения цели, масштабность и комплексность решений требуют повышения эффективности и координации работы государственных органов всех уровней, а также содействия со стороны бизнес-сообщества.

Обзор литературы: стратегическая роль регионов Арктики и Каспия

Каспийский регион имеет важное стратегическое региональное значение, а также политическое и военное значение для крупнейших государств – мировых политических лидеров: США, России, Китая, Европейского союза. Важность каспийского региона сложно переоценить, по праву можно сказать, что это мировой торговый перекресток, открывающий возможности движения товаров по коридорам Север – Юг и Запад – Восток.

С другой стороны, будучи краеугольным камнем геополитики в Евразии, Каспий вместе с тем является крайне сложным в работе, «взрывоопасным» регионом. Существует конкуренция по добыче углеводородов в акватории Каспийского моря между Ираном, Азербайджаном и Туркменией [Коровникова, 2022; Пушкарева, 2021]. США оказывает значительное давление на страны каспийского региона, преследуя следующие цели: установление контроля за основными регионами мировой нефтегазодобычи; недопущение доминирования России; установление контроля над Ираном [Дмитриева, 2021]. Экономика прикаспийских стран развивается весьма неравномерно. Со стороны России в данном регионе присутствуют также весьма разнородные регионы: Астраханская область с преобладанием русского населения; Республика Калмыкия, большинство населения которой составляют калмыки-буддисты; Республика Дагестан, мусульманская по населению, к тому же, бывший источник сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе.

Арктика в геополитическом ландшафте является объектом не менее пристального внимания. До недавнего времени в странах циркумполярного корпуса широко обсуждался вопрос о правомерности распространения юрисдикции России на относящийся к ней сектор территории [Махмутова, Алиев, 2022]. Ряд стратегий и планов арктических государств открыто игнорировал наличие России и ее интересы в Арктике [Морозов, Клименко, 2015; Бондарева, 2018]. При этом также остро стоит вопрос о проведении ответственной политики по развитию данной территории. С одной стороны, это связано с экологической составляющей (сохранением природных ландшафтов при работе в суровых условиях вечной мерзлоты) [Трубицына, Башкин, 2017]. С другой – значимость аспекта государственной политики обусловлена наличием мест проживания коренных малочисленных народов и сохранением ареалов их обитания.

Таким образом, и в Арктике и на Каспии необходимо наличие такого субъекта государственного управления, который будет, наряду с сугубо экономическими задачами, балансировать и социальные аспекты. Причем высокий градус значимости как общегосударственных задач развития (формирование транспортных коридоров), так и социальных аспектов (гармоничные межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение экологии и мест обитания коренных народов) предполагает наличие персональной ответственности, а следовательно, данные регионы и задачи развития транспортных коридоров создают почву для реализации полноценной государственной политики.

В этом отношении можно привести пример весьма удачной организации системы управления и реализации этой государственной политики на СМП. Длительное время протекал процесс формирования принципов распределения полномочий по оперативному управлению и развитию. В настоящий момент эти принципы определены и часто обозначаются как принцип «двух ключей» [Волобуев, 2022]. Уже начиная с 2019 г., государственная корпорация «Росатом» стала Единым оператором Северного морского пути, также за ней были закреплены полномочия по непосредственному управлению государственным арктическим ледокольным флотом и подготовке предложений по формированию государственной политики на СМП, созданию портов и других объектов инфраструктуры. Решение о передаче в распоряжение госкорпорации «Росатом» ледокольного флота принималось исходя из наличия у корпорации компетенции в этой области. Все стейкхолдеры рассчитывают, что единый оператор сможет обеспечить комфортное прохождение по СМП к 2025 году. В свою очередь, за Министерством транспорта были закреплены полномочия по нормативному регулированию и надзору в сфере транспорта.

Сложившийся принцип усиливается при дополнении его «третьим ключом», а именно полномочиями и мероприятиями со стороны Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, направленными на стимулирование развития территорий и создание благоприятных экономических условий. В сущности к ведению Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики относятся полномочия по экономической составляющей – развитие грузовой базы и реализация инвестиционных проектов, которые ее расширяют. В настоящий момент проводится анализ потенциальной грузовой базы. Пример такой работы – комплексный план развития Камчатки. Помощь со стороны Министерства для регионов и компаний по сопровождению таких проектов позволяет более эффективно достичь цели увеличения грузооборота.

Создание и развитие транспортного коридора на Каспийском направлении могут быть организованы аналогичным образом. Сейчас обсуждается, что должна быть создана единая управляющая компания, подотчетная Минэкономразвития России [Фаляхов, 2020]. Кроме того, наличие такого субъекта персональной ответственности формирует очень важную основу для формирования системы коллективной безопасности, принципы которой последовательно проводятся Россией [Троицкий, Зиновьев, 2018; Бордачев, 2022]. В настоящее время вопросов безопасности и политической стабильности касаются не только соглашения стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и соглашения в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) [Мартыненко, 2020]. Общей целью является создание таких условий международного сотрудничества, когда обеспечивался бы учет интересов всех участников и минимизировались бы риски разнообразного давления на страны. В этом отношении формирование системы безопасных и недискриминацион- ных путей сообщения служит общей идее сотрудничества и стабильности.

Перспективы развития двух транспортных коридоров предполагают смещение основных линий транспортных коммуникаций. По этой причине актуальна совместная работа с иностранными партнерами над архитектурой евразийской транспортной системы путем дополнения российских участков магистралей транспортными проектами соседних государств. Это формирует возможность для коридоров СМП и Север – Юг стать уникальными транспортными линиями, соединяющими Европу и Азию. Каспий имеет потенциал наращивания грузооборота с Индией и Китаем, так как основными ресурсами прикаспийских стран являются углеводороды и продовольственная продукция, которые востребованы на центральноазиатском рынке. Активно растет торговая деятельность таких стран, как Пакистан и Бангладеш, для которых использование Транскаспийского коридора также может быть интересным. Помимо этого, транспортный коридор Север – Юг дает возможность сформировать грузопоток от портов Балтийского моря в страны Персидского залива, исключая перемещение по территории недружественных государств. Сдерживающими факторами развития долгое время являлись ограничения, наложенные на Иран, но с началом специальной военной операции (далее – СВО) получил новое развитие диалог по выстраиванию бесшовной транзитной системы. Драйвером развития каспийского региона может стать проект по углублению Волго-Каспийского канала, что позволит запустить процесс строительства нового флота класса река-море и придаст дополнительный конкурентный потенциал промышленным проектам, реализуемым на Юге России.

В области внутреннего водного транспорта совместно с Китаем также может быть реализован транспортный проект Волга – Янцзы, предполагающий обеспечение выхода из р. Янцзы на СМП посредством реконструкции инфраструктуры внутреннего водного транспорта России.

Это позволит привлекать грузы, которые традиционно шли в восточном и северо-западном направлении, а также привлекать транзитные грузы (например, из Шанхая в Европу) за счет сокращения периода транспортировки. Более того, расширение грузовой базы за счет развития обратного хода позволяет повысить эффективность и экономическую выгоду всех участников перевозок по Северному морскому пути.

Производство и межрегиональные транспортные линии

Можно отметить ориентир, который активно развивался всю новейшую историю России – это экспортно-импортные операции и развитие транзитного потенциала. Каждый регион и производитель ставил себе главной задачей обеспечение глобальной конкурентоспособности. К настоящему моменту были сформированы глобальные логистические и транспортные коридоры, которые сейчас «встали» из-за санкций (достаточно привести в пример перипетии Северного потока [Лебедев, 2020]). Этот глобальный приоритет привел в упадок организацию грузоперевозок внутри страны. При этом новые условия хозяйственной деятельности требуют активизации именно межрегионального взаимодействия для быстрого запуска производства и налаживания компенсирующих поставок выбывших промышленных товаров.

В этом отношении коридоры СМП и Север – Юг также представляют большой интерес. Однако для обоих маршрутов сохраняются «узкие места» и проблемы вписывания в общую транспортно-логистическую систему страны. На СМП эта проблема решена только для Архангельской области, которая исторически вписана в транспортную систему России. Там имеются прекрасные подходные пути, формирующие базовые условия, на основе которых развивалась и будет развиваться Арктика. Однако такое согласование остается актуальным для других регионов и районов страны. В первую очередь для Урала, Сибири, Дальнего Востока, где приморские арктические территории развиты в гораздо меньшей степени. Смысл решений заключается в том, что для регионов со специфическими условиями федеральные программы должны учитывать эти особенности. Реализация такого подхода позволит увязать транспортно-логистические и перегрузочные комплексы Сибири, Урала и Дальнего Востока, которые давно сложились как автономные элементы хозяйства страны, с остальной транспортной системой России и это обеспечит рост грузооборота для всей страны. Без развития названных регионов развитие самой Арктики будет неполноценным. Для вовлечения этих территорий исключительное значение приобретают другие виды транспорта ввиду меньшего количества постоянной транспортной инфраструктуры.

На данный момент наиболее разработанными проектами с обоснованными положительными эффектами, опосредованными СМП являются:

-

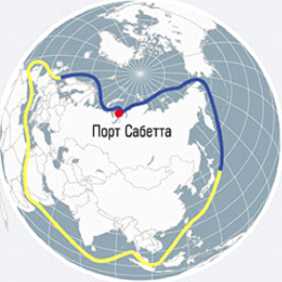

1. Белкомур (Белое море – Коми – Урал), железная дорога, которая соединит Салехард – Надым – Новый Уренгой, с потенциальным выходом от Салехарда к порту Сабетта (в этом направлении построено уже 170 км железных дорог) (рис. 1). Для данного проекта существует вся документация, включая обоснование экологических мероприятий и экспертиз.

-

2. Северный Широтный Ход – железная дорога, соединяющая Архангельск – Сыктывкар – Соликамск. Эти проекты, дополненные выходом на Мурманск, могут обеспечить сокращение пути с Урала на 130–150 км. Возникающие для государства мультипликационные эффекты оценивались на уровне около 100 млрд руб. (более 13 руб. на каждый 1 вложенный руб.). Однако ключевой проблемой в настоящий момент является передача строительства в концессию китайской компании Poly Technologies Inc., которая за 7 лет (соглашение было

подписано в 2015 г.) не преуспела в строительстве [Козлов, 2015; Быковская, 2015]. Позже поднимался вопрос о поиске внутригосударственных стейкхолдеров развития магистралей и трансформации их в инвесторов [Калюжная, 2017].

Аналогичные проблемы имеются и для Транскаспийского коридора, поэтому крайне важно определение единого оператора, аффилированного с государственными органами, который будет инициировать решения и участвовать в выработке государственной политики, связанной с развитием коридора, и наполнения его грузами. В частности, на Каспии нерешенными являются вопросы перемещения товаров между Астарой и Рештом (из Ирана к границе Азербайджана) (см. рис. 2).

Несмотря на небольшое расстояние в 165 км, железная дорога отсутствует до настоящего момента. Соответственно, это требует дополнительных погрузочно-разгрузочных и логистических работ, что повышает риски и стоимость перевозок.

Рис. 1. Карта-схема проекта Белкомур в рамках международного транспортного коридора Северный Морской Путь Примечание. Источник: [Путь открыт ... , 2020].

Северный морской путь

----- Северный морской путь @ Стоительство портов

Северный широтный ход

....... имеющиеся участки

....... строящиеся участки планируемые участки

-------- строительство автодороги Надым-Салехард

0 мосты

@ Строительство аэропортов

Рис. 2. Варианты пересечения Каспийского моря в рамках международного транспортного коридора Север – Юг Примечание. Источник: [В тестовом ... , 2020].

Кроме того, имеются альтернативные пути прохождения Каспийского моря:

-

1. Непосредственно по Каспийскому морю (здесь у России имеется три крупных порта – Махачкала, Астрахань и Оля), однако незамерзающим является только Махачкала, а навигация в дельте Волги в зимний период невозможна. Более того, в порту Махачкалы отсутствует контейнерный терминал, что является колоссальным ограничением для наращивания потока генеральных грузов. Это приводит к тому, что рост контейнерных перевозок особенно в зимнее время необходимо ориентировать на порт Актау (Казахстан).

-

2. Восточный путь через Казахстан и Туркменистан. Данная ветка способна принять на себя значительный грузопоток, однако в этом случае выгоды России и стратегические интересы в виде развития транспортных мощностей в регионе оказываются на втором месте.

Потенциал коридора Север – Юг после расшивки «узких мест» обеспечит России связь не только с Ираном и Индией, но и со всеми странами Персидского залива и Южной Азии. Среди основных можно выделить Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан, частично Ирак. Сроки доставки из

Санкт-Петербурга в Мумбаи могут сократиться с 35–40 дней сейчас до 15–25 дней [Россия отправила ... , 2022]. Эффекты от развития коридора Север – Юг для России к 2030 г. могут составить более 8 млрд руб. налоговых поступлений в год.

Кроме того, общее население стран, примыкающих к Каспийскому морю, составляет более 270 млн чел., что дает возможность формирования условий для осуществления не только совместной торговли, но и промышленных коопераций. Страны Каспийского бассейна в последние годы активно наращивают свой экономический потенциал, что способствует их желанию выстраивать эффективную производственную кооперацию. В частности, для Юга России основным направлением инвестиций может стать развитие агропромышленного комплекса и углубление переработки зерна, что позволит создать до 7 тыс. новых рабочих мест и привлечь 100 млрд руб. инвестиций [Дорофеева, 2019]. Для Арктических территорий большой перспективой обладает переработка леса. Высокий спрос на эту продукцию выражается в том, что даже Архангельская область в состоянии выгодно конкурировать с мировыми производителями за рынки Китая, поставляя туда до 3 млн т ежегодно по СМП [Dorofeeva et al., 2020]. Потенциал роста этого спроса позволяет региону реализовывать проекты по переработке леса также для поставок в Азию. Важно подчеркнуть, что особое внимание правительства и региональных властей должно быть сосредоточено в формировании грузовой базы неэнергоресурсного характера, что закладывает основы для формирования промышленной кооперации.

Помимо этого, для решения вопросов о развитии производства в Арктике важно урегулирование ситуации, связанной с целесообразностью сохранения там постоянного населения. При этом в государственных структурах видны несогласованность позиций и отсутствие понимания необходимости сохранения населения в Арктике. Так, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе С. Меняйно высказывает мнение, что Арктика – это не место постоянного проживания людей. С другой стороны, директор ФГБУН «Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН» И. Малыгин придерживается позиции, что важно остановить отток населения из Арктики, создать условия для привлечения населения, а для этого важно формирование рабочих мест, развитие уровня социального и медицинского обслуживания, что может быть организовано на принципах мобильной фабрики, телемедицины и т. п. [Транспортная взаимосвязь ... , 2019].

Ключ к комплексному развитию Северного морского пути и достижению цели развития Арктики находится в оценке и отборе таких проектов развития транспорта (причем на первый план выходят малая авиация, железные дороги, внутренний водный транспорт и мероприятия по их развитию), которые, помимо возмещения вложенных инвестиций, имеют потенциал для обеспечения положительных эффектов для государства.

Только это создаст важный базис для включения территорий Арктики в производственные контуры России. В этом отношении важно обозначить принципиальное отличие условий развития СМП и Север – Юг. Если в первом случае необходимы специальные усилия и политика государства по запуску и развитию производства в Арктике и прилегающих территориях, то интенсивное развитие центральноазиатского региона толкает страны, создает давление, стимулируя к поиску новых производственных коопераций и выстраиванию глобального инфраструктурного каркаса в Евразии. В ином случае для обоих транспортных коридоров существует абсолютная заинтересованность всех внутрирегиональных и местных стейкхолдеров (в первую очередь здесь речь идет об органах власти, местном бизнесе и населении) в расширении транспортных возможностей за счет других видов транспорта. Большое значение отдается внутреннему водному транспорту [Попов, Сапунов, 2013; Смирнов и др., 2018]. Для Юга России развитие речного транспорта связывают с принципиальным изменением возможностей включения местных сельскохозяйственных производителей в производственную кооперацию. Для Арктики речной транспорт также обеспечивает вывозку угля, зерна, нефте-ресурсов, а также поставку продовольствия и топлива для северного завоза. В настоящий момент эффективно функционирует путь перевозок по р. Енисей до порта Диксон и далее по СМП. Здесь имеется огромный потенциал роста грузовой базы с 1,5 до 26 млн тонн. В Арктике существует еще ряд перспективных месторождений, которые могут осваиваться в будущем. При этом для транспортной отрасли и стратегий транспортного развития характерно, что вопросы функционирования водного транспорта выпадают из управленческого контура, что ведет к тому, что каждый год предприятия «задыхаются» в транспортной работе, поскольку объем грузов всегда превосходит пропускную способность транспортных путей, тогда как дополнительно существует потенциал наращивания потока грузов для этого вида транспорта. Следовательно, при формировании проектов развития международных коммуникаций, создании морской инфраструктуры следует часть усилий направить на снятие ограничений в речных коммуникациях, так как это позволит максимально быстро и экономично вовлечь большое количество территорий в экономическую деятельность.

Связь территорий страны через внутренний водный транспорт требует восстановления путей, развитие порто-причальной инфраструктуры, строительства современных транспортных средств различных классов (особое значение имеют специфические суда класса река-море), обеспечение безопасности и технического обслуживания на реках. Кроме того, во внутреннем водном транспорте скрыт огромный туристический потенциал, который сейчас также не задействован. Все это ставит вопросы не только комплексного подхода к решению вопросов развития международных транспортных коммуникаций, но и актуализирует привлечение бизнеса различного уровня.

Координация усилий бизнеса и власти по развитию транспортных коммуникаций

Эффективное и планомерное развитие евразийской транспортной инфраструктуры – это результат выработки консенсуса со стороны всех участников. Для СМП в 2019 г. в рамках Петербургского международного экономического форума начал работу Общественный совет по развитию Северного морского пути, что является основой для оперативного взаимодействия всех заинтересованных лиц и лиц, принимающих решение по дальнейшему развитию маршрута [Дорофеева, Рослякова, 2019]. Для коридора Север – Юг новые горизонты были обозначены в 2018 г., когда было подписано Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. Однако вопрос окончательной ратификации всеми участниками оставался открытым до настоящего момента. В 2022 г. на Шестом Каспийском саммите все прикаспийские страны ратифицировали это соглашение о сотрудничестве [Кондратьев, 2022]. К тому же большое значение имело посещение президентом В. Путина Ирана [Эксперты подвели ... , 2022], в ходе котрого вопрос развития транспорта стал центральным. В частности было обозначено, что Россия готова стать соин-вестором при строительстве участка Астара – Решт, общая стоимость которого оценивается в 2 млрд долларов. Для Каспийского направления Россия готова выделить 1,5 млрд долл. до 2030 года. Для Арктического направления и связанных с ним проектов плановый объем составляет свыше 1 трлн руб. до 2024 года.

Здесь важно подчеркнуть, что ограниченными являются возможности по привлечению инструментов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). Показательно, что при наличии спроса и растущей экономической активности не был реализован проект строительства железной дороги Астара – Решт. Если говорить об Арктике, то в материалах Национального центра ГЧП также нет информации о ходе реализации проектов и успехах применения этого инструмента в транспортных проектах Арктики [Инвестиции ... , 2020; Инвестиции ... , 2021]. Аналогичное справедливо и для транспортной ветки Элегест – Кызыл – Курагино (международного коридора Россия – Монголия – Китай). То есть очевидно, что наличие концессионера или общее экономическое развитие являются недостаточными условиями для реализации транспортных проектов стратегического характера. Именно поэтому выше мы говорили о целесообразности привлечения Единого оператора, разрабатывающего и реализующего государственную политику в сфере развития транспорта. Являясь организациями по своей сути, эти операторы в состоянии оперативно и гибко реагировать на изменения, быстро вырабатывать решения и при этом не терять стратегический вектор.

Важно подчеркнуть, что ключевое направление инвестиционной активности частных компаний связано с содействием государству в определении и формировании грузовой базы (прогнозировании развития существующей). Для этого компаниям важно понимать цели государства по отношению к перспективам развития коридоров СМП и Север – Юг. В частности для компании ПАО «НОВАТЭК», которая вкладывает средства в геологоразведочные работы в месторождения вблизи СМП, так как это является основой быстрого роста реализации продукции на мировом рынке и в перспективе позволит выйти на уровень производства 70 млн т в год сжиженного природного газа, а России нарастить до 20 % долю на этом рынке [Dorofeeva et al., 2020].

Еще одной важной задачей для власти и бизнеса является синхронизация сроков реализации инвестиционных проектов по расширению грузовой базы и транспортной инфраструктуры. Важнейшее свойство инфраструктуры в том, что ее появление должно опережать реализацию промышленных проектов [Рослякова, 2015]. Обратный вариант развития территорий чреват тем, что транспорт «задыхается» в грузовой работе, о чем говорилось выше применительно к проблемам внутреннего водного транспорта. Более того, замедление или отставание реализации промышленных проектов из-за отсутствия необходимой инфраструктуры приводит к тому, что производственный инвестор может принять решение об отказе от дальнейшей работы по проекту. В общем смысле эта проблема носит название «недострой», когда отказаться от вложенных средств и закрыть проект нереализованным оказывается дешевле, чем завершать его в условиях недостроенной инфраструктуры.

Несомненно наблюдается рост количества судов, однако вопрос строительства и закладки новых судов стоит по-прежнему остро. Поэтому можно говорить о том, что необходимо, чтобы и Министерство промышленности и торговли также включилось в активную работу по обеспечению условий для широкомасштабного ввода в эксплуатацию новых видов судов. По оценкам, в отрасли для текущих объемов грузоперевозок (около 100–110 млн т в год) до 2030 г. понадобится около 1 600 грузовых судов. И этот объем будет «лишь компенсирует объемы выбытия устаревших судов» [Потаева, 2021]. Развитие коридоров Север – Юг и СМП является условием для обеспечения должного эффекта масштаба и снижения удельных издержек при производстве судов, а следовательно, является импульсом для повышения эффективности работы отрасли судостроения и выхода ее на новый производственный и технологический уровень. Перевод коридоров на круглогодичный режим работы только повышает вероятность получения ожидаемых экономических эффектов.

Важным направлением взаимодействия бизнеса и власти является и регулирование нормативных документов, которые бы учитывали специфику транспортной работы. Например, из-за более протяженной ледовой проводки разница в сборах может отличаться более чем в 3 раза (порты Архангельск и Мурманск на СМП; порты Оля, Астрахань и Махачкала на Каспийском море). В условиях более гибкого тарифообразования бизнес получает больше возможностей восстанавливать порты, доставлять грузы, что в конечном итоге обеспечивает комплексное развитие территорий.

Заключение

Следует отметить и ряд проблем, которые, по нашему мнению, могут выступить существенным препятствием для достижения целей развития коридоров Северный морской путь и Север – Юг.

Во-первых, в системе государственного управления не вполне определены стратегические цели развития России. В общем, можно сказать, что многие специалисты в ориентирах роста перевозок или в росте привлечения иностранных инвестиций видят самостоятельную цель, которую нужно реализовать во что бы то ни стало. С другой стороны, эти же ориентиры могут восприниматься как некоторые выразители, измерители позитивных социально-экономических процессов в экономике страны. И в этом случае усилия нужно направлять на стимулирование производства, повышение производственной кооперации как внутри страны, так и с дружественными партнерами, наращивать локализацию производства в регионах Юга России и Арктики, реализовывать проекты по расширению грузовой базы, что через косвенные связи приведет к росту обозначенных показателей.

Во-вторых, кажется вполне оправданным мнение о том, что система транспортной безопасности не должна строиться на принципах абсолютной открытости. В настоящее время четко определены участники, обеспечивающие функционирование и потенциальные интересанты-пользователи обоих транспортных коридоров. Очевидно, что вся ответственность за обеспечение экологичности, безопасности во всех отношениях будет лежать исключительно на странах, ответственных за функционирование. По этой причине интеграция в глобальные системы безопасности не является краеугольным камнем. Более того, силы и средства, которые могут быть истрачены на достижение такой согласованности, могут стать излишними расходам, которые возможно употребить более целесообразно.

В-третьих, с введением крайне жестких санкций в отношении России стали очевидны ограничения, связанные с привлечением внешних инвестиций в транспортные проекты. Представители ряда иностранных государств, которые предполагали выгодно использовать возможности коридоров СМП и Север – Юг требовали еще и исключительной привлекательности условий для инвестирования, а с началом СВО отказались от своих обязательств. Здесь на передний план выходит вопрос о национальной безопасности и приоритетах национального развития. В случае, если цель и смысл инвестиционного процесса евразийских коммуникаций в развитии транспортных возможностей, в совершенствовании российских межрегиональных связей, то очевидно, что иностранные инвестиции могут привлекаться на совершенно иных условиях, таких, которые обеспечивают российские национальные приоритеты и при этом позволяют получать выгоды иностранным партнерам от использования коридоров.