Северный Кавказ в поисках идентичностей: историко-социологический дискурс

Автор: Федосова Е.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе контент-анализа социальных сетей рассматривается структура и динамика идентичностей (общегражданской, этнической и конфессиональной) в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Современная идентификационная структура - это система множественных механизмов, которые позволяют индивиду строить собственную идентификационную матрицу в современном социальном пространстве. Множественность идентификационных механизмов ставит перед любым обществом, впрочем, как и перед любым государством, трудноразрешимую задачу формирования и определения коллективной идентичности членов сообщества, поэтому научный анализ и систематизация идентификационных матриц российского общества являются актуальными и оправданными. Данные, полученные в ходе контент-анализа, позволяют зафиксировать у северокавказских респондентов наличие системы многослойных идентичностей, среди которых этническая, конфессиональная или гражданская идентичность - всего лишь один из компонентов идентической многослойности. Все это свидетельствует о том, что на фоне роста этнического и конфессионального самосознания происходит усложнение понимания «национальное» в кавказском миропонимании.

Северный кавказ, идентичность, контент-анализ, социальные сети, гражданская идентичность, этническая идентичность, конфессиональная идентичность, историко-социологический дискурс

Короткий адрес: https://sciup.org/149146982

IDR: 149146982 | УДК: 316.347 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.11

Текст научной статьи Северный Кавказ в поисках идентичностей: историко-социологический дискурс

Владикавказский научный центр РАН, Владикавказ, Россия, ,

Главная цель предлагаемых размышлений - это анализ динамики идентичностей в северокавказском регионе на основе эмпирического материала. Многочисленные дискуссии о сущности идентификационных структур, присущих современному человеку, во-первых, настолько многочисленны и разноплановы, что фактически лишают научный анализ системности, а во-вторых, во многом носят тупиковый характер, так как термин «идентичность» в научном дискурсе зачастую является производным от понятий «этничность» и «гражданство». Помимо этого, нарративы «идентичности», чаще всего, бывают нагружены либо символическими элементами, связанными с конструктами исторической памяти, либо языковой политики и т. д., что, конечно, не способствует объективному анализу.

В рамках данного исследования мы предлагаем рассматривать идентичность как систему множественных механизмов, позволяющих индивиду идентифицировать себя в современном социальном пространстве. Современное социальное пространство, как известно, - это не жестко иерархическая структура соподчиненных относительно друг друга «идентичностей», а, наоборот, весьма гибкая система, имеющая комплексный и динамичный характер. Несмотря на множественность идентификационных механизмов, перед любым обществом и государством всегда стоит трудноразрешимая задача формирования и определения коллективной идентичности членов сообщества, поэтому научный анализ и систематизация идентификационных матриц российского общества являются актуальными и оправданными.

Методы исследования и основное содержание . В 2023-2024 гг. в Северо-Кавказском федеральном округе проявляется определенная полярность в развитии социально-экономической и общественно-политической ситуации. С одной стороны, можно отметить определенную внешнюю стабильность в социально-экономической сфере (да, с низкими рейтингами экономического развития, но, тем не менее, с определенной устойчивостью в этой сфере), а, с другой стороны, углубляющиеся противоречия в общественно-политической и духовной сферах региона.

Неустойчивость в общественно-политической и духовной сферах СКФО оказывает серьезное влияние на формирование противоречий в системе межэтнических и межконфессиональных взаимодействий и, пожалуй, является основным инструментом в столкновении интересов различных клановых групп в борьбе за власть и экономические ресурсы. Во многом данная неустойчивость - это следствие кризиса системы кланового управления в регионе, сформировавшейся еще в конце 90-х гг. ХХ столетия, когда федеральные власти пошли по пути «обмена возможностей политического и экономического влияния на местном уровне… на политическую лояльность правящей республиканской элиты» (Иванов, 2012: 18). Фактически была создана система, продуцировавшая определенный компромисс между федеральными и региональными властями -«политическая лояльность регионалов взамен на невмешательство в межклановые региональные разборки за экономические и финансовые ресурсы» (Иванов, 2012).

На первоначальном этапе такой подход к организации баланса между федеральной системой управления и региональными органами государственного управления приносил определенные дивиденды для обеих сторон, позволив в достаточно короткие сроки купировать активные фазы терроризма и экстремизма в регионе, а также добиться определенной экономической стабильности. Но в то же время межклановая борьба за власть и доступ к экономическим ресурсам в субъектах СКФО стала со временем разворачиваться вне правового поля Российской Федерации. Результаты межклановой борьбы оформились в определенные риски, угрожающие стабильному развитию региона в настоящее время, к которым можно отнести:

-

- осложнение внутриполитической обстановки в Дагестане, Ингушетии и Чечне;

-

- усиление влияния идей исламского фундаментализма;

-

- формирование в регионе структур, способных составить опасную конкуренцию федеральным и местным государственным органам и расшатать основополагающие принципы общего с Российской Федерацией политического, экономического и территориального пространства.

Возможность возникновения и существования данной группы рисков для устойчивого развития и стабильности СКФО напрямую связано с вопросами доминирования в регионе тех или иных форм идентичности (гражданской, этнической, конфессиональной).

Формирование общегражданской идентичности - это процесс, как известно, непрерывный, никогда не завершающийся окончательно и всегда открытый. Поэтому вопросы, каковы наши ценности и идеалы, куда идет и какую систему стремится построить наше общество, являются, безусловно, всегда актуальными.

Фронтирность территории, социально-культурная сложность кавказских обществ активизируют как в прошлом, так и в современных реалиях поиски оснований и механизмов, способствующих стабильному развитию региона. К таким системообразующим основаниям стабильности на Северном Кавказе можно отнести гражданскую/общероссийскую идентичность.

В условиях масштабных трансформаций в постсоветский период северокавказскому социуму пришлось пережить ослабление федеральной власти. В регионах СКФО это вылилось в поиск новых смыслов и идентичностей, и первоначальный поиск был, естественно, связан с анализом и актуализацией в политической сфере национально-территориальных субъектов СКФО такого нарратива, как этническая идентичность.

Несмотря на обилие научных исследований, посвященных природе и анализу кейса этнической идентичности (Barth, 1969; Brubaker, 2011; Денисова и др., 2023; Дробижева, 2003; Тишков, 2023 и др.), сегодня, на наш взгляд, представляется актуальным говорить не столько о самой природе этнической идентичности (включая конфессиональную и гражданскую идентичности), сколько об идентичности как идеологеме. Как известно, у идеологемы нет четких академических дефиниций, но тем не менее она всегда является частью той или иной идеологической системы. Эти дефиниции меняются в зависимости от политической прагматики, и чаще всего они всегда эмоционально окрашены.

В целом, любая социальная идентичность является идеологемой, так как «развивается и закрепляется в определенных социально-политических контекстах» (Кирдина, 2013: 99), преследуя при этом определенные политические цели. Естественно, что в социально-гуманитарных науках «идеология предлагает вопросы и гипотезы для изучения… ориентирует сам процесс исследования» (Samuels, 1991). В исследованиях идентичностей, прежде всего, этнической, конфессиональной и гражданской, роль идеологии проявляется наиболее ярко.

Исторический анализ идеологемы «этническая идентичность», например, демонстрирует, что с момента ее возникновения в эпоху Просвещения она всегда разворачивалась в рамках «двух сценариев артикуляции»1.

Первый сценарий. Этническая идентичность в рамках данного сценария тождественна идентичности национальной, и это всегда линейное понятие исторического процесса, когда из достаточно архаичного образования формируется род-племя-народ-этнос-нация.

Второй сценарий базируется, как известно, на совершенно иных принципах. Этнос и нация - это две разные категории, которые не только нетождественны, но и имеют абсолютно разные институции, включающие в себя как социальные институты, так и различные «дискурсивные, символические, семиотические и т. п. институции, телесные практики» (Цюрхер , 1999: 10).

Доминирование первого сценария на Северном Кавказе в начальный постсоветский период во многом было детерминировано объективными условиями, которые явились следствием советской национальной политики, в результате которой этнические границы внутри страны были доведены до «логического предела» (Воронков, 2002: 39) и приобрели административную форму «национальных» территорий РСФСР. Это проявлялось не только в рамках тех или иных политических действий, но и в повседневной жизни северокавказских обществ, где произошла повсеместная эт-низация. После распада многосоставного советского государства сразу же произошла и смена главных форм идентичностей. Доминирующей формой идентичности становится этничность.

Несмотря на то, что этничность – это «особая стилистика жизненных миров»2, этническая идентификация в поздний советский и ранний постсоветский периоды рассматривалась как определенный социальный порядок, который должен прийти на смену позднесоветской эрозии и социальной неопределенности постсоветского времени. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что механизмы конституирования этнической идентичности становятся неотличимы от механизмов идентификации политических партий и движений, тем самым превращаясь в идеологемы «наци-оналитарного» (Deleuze, Guattari, 1987: 470) типа, построенные на принципах сегрегации «иных», которые не вписываются в этническое «тело».

Распад советских институтов управления и аморфность вновь созданных российских позволили кавказским элитам заняться конструированием собственных политических институтов, ориентированных на так называемое «националитарное» большинство.

Тем не менее, несмотря на доминирование этнической идентичности в мироощущении кавказского обывателя, со временем структура социальных идентичностей усложняется и становится многослойной.

В рамках проекта «Ценности и идентичности на Северном Кавказе: взаимосвязи и риски в историческом и современном дискурсах» исследователями, принимающими участие в проекте, в 2024 г. был проведен контент-анализ публикаций и комментариев на материалах региональных сообществ в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

Всего было проанализировано 78 каналов во всех субъектах СКФО. В случае с сообществами «ВКонтакте» удалось обнаружить публикации, обсуждающие идентичность напрямую, которые используют ключевые слова (ислам, мусульмане, русские, Россия, осетины, кабардинцы, балкарцы и т. д.), поэтому анализ публикаций и комментариев проводился за период с 2017 по 2024 г. В Telegram были изучены публикации в крупнейших региональных каналах с открытыми комментариями с начала 2024 г., так как поиск по ключевым словам не дал результата.

В рамках проекта на данном этапе исследования была поставлена задача изучения и анализа соотношения трех основных компонентов региональной социокультурной матрицы идентичностей: общегражданской, этнической и конфессиональной, которые в той или иной форме присутствуют в субъектах СКФО.

В тематическое поле исследования включались понятия «гражданская идентичность», «этническая идентичность», «конфессиональная идентичность». На первом этапе поисковый отбор проходил по слову «идентичность», а затем пошагово – по тегам «гражданская идентичность», «этническая идентичность», «конфессиональная идентичность». В ходе анализа дискурс идентичности был дополнен синонимичными понятиями «языковая идентичность», «социокультурная идентичность» и «культурная идентичность».

Понятие «идентичность» – это достаточно сложный конструкт для исследовательского анализа, во-первых, из-за отсутствия в исследовательском поле «общего дискурса идентичности» (Семененко, 2024: 82); во-вторых, вследствие концептуальных несоответствий, порождаемых различными дискурсами.

В процессе контент-анализа учитывались лишь те комментарии и публикации, которые четко выражают позицию пользователей. Всего был проанализирован 41 канал в социальной сети «ВКонтакте». В онлайн-сообществах Чеченской Республики и Ставропольского края не были обнаружены обсуждения идентичности в каком-либо виде (рис. 1–5).

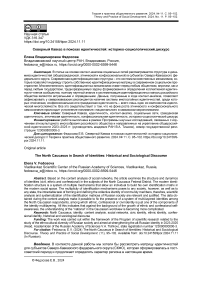

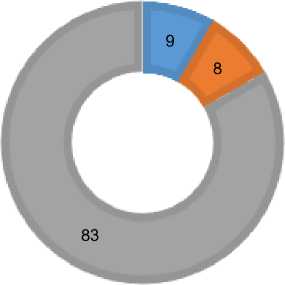

Дагестан

■ Религиозная ■ Этническая ■ Гражданская

Рисунок 1 ‒ Структура идентичностей в Республике Дагестан, %1

Figure 1 ‒ The Structure of Identities in the Republic of Dagestan, %

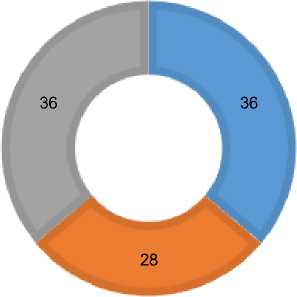

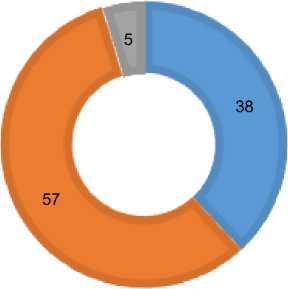

Кабардино-Балкария

Рисунок 2 ‒ Структура идентичностей в Кабардино-Балкарской Республике, %

Figure 2 ‒ The Structure of Identities in the Kabardino-Balkar Republic, %

-

1 Все рисунки и таблицы в статье составлены автором.

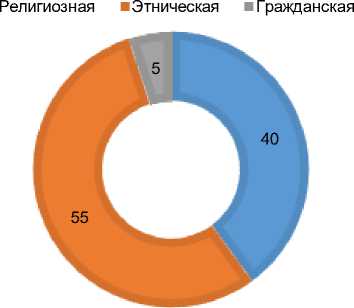

Северная Осетия

Гражданская Этническая

Рисунок 3 ‒ Структура идентичностей в Республике Северная Осетия ‒Алания, %

Figure 3 ‒ The Structure of Identities in the Republic of North Ossetia ‒ Alania, %

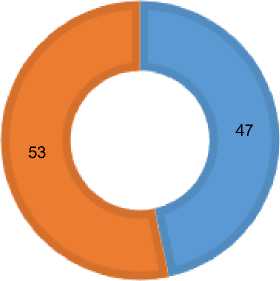

Карачаево-Черкесия

Религиозная Этническая Гражданская

Рисунок 4 ‒ Структура идентичностей в Карачаево-Черкесской Республике, %

Figure 4 ‒ The Structure of Identities in the Karachay-Cherkess Republic, %

Ингушетия

Религиозная Этническая Гражданская

Рисунок 5 ‒ Структура идентичностей в Республике Ингушетия, %

Figure 5 ‒ The Structure of Identities in the Republic of Ingushetia, %

Тематика публикаций, под которыми появлялись комментарии с выражением пользователями своей идентичности, схожа во всех регионах. Это палестино-израильский конфликт, вопрос сохранения национальных языков, культуры и традиций, сосуществование ислама и национальных традиций. Количественный анализ источников и комментариев, тематизирующих вопросы идентичности, позволяет сделать следующие выводы относительно доминирования той или иной формы идентичности по каждому субъекту СКФО (табл. 1–2).

Таблица 1 ‒ Распространение тематизации гражданских форм идентичности в субъектах СКФО с 2017 по 2024 г. (N = количество публикаций по идентичности, в ед.)

Table 1 ‒ The Spread of Thematization of Civil Forms of Identity in the Subjects of the North Caucasus Federal District from 2017 to 2024 (N = Number of Publications on Identity, in Units)

|

Общее N по субъекту |

Гражданская идентичность |

N |

|

15 |

Карачаево-Черкесская Республика |

12 |

|

17 |

Республика Северная Осетия ‒ Алания |

7 |

|

20 |

Республика Дагестан |

7 |

|

17 |

Кабардино-Балкарская Республика |

1 |

|

9 |

Республика Ингушетия |

1 |

Таблица 2 – Распространение тематизации этнической и конфессиональной форм идентичности в субъектах СКФО с 2017 по 2024 г. (N = количество публикаций по идентичности, в ед.)

Table 2 – The Spread of Thematization of Ethnic and Confessional Forms of Identity in the Subjects of the North Caucasus Federal District from 2017 to 2024 (N = Number of Publications on Identity, in Units)

|

Общее N по субъекту |

Этническая идентичность |

N |

|

9 |

Республика Ингушетия |

5 |

|

17 |

Кабардино-Балкарская Республика |

10 |

|

17 |

Республика Северная Осетия ‒ Алания |

10 |

|

20 |

Республика Дагестан |

6 |

|

15 |

Карачаево-Черкесская Республика |

1 |

|

Общее N по субъекту |

Конфессиональная идентичность |

N |

|

17 |

Кабардино-Балкарская Республика |

6 |

|

9 |

Республика Ингушетия |

3 |

|

20 |

Республика Дагестан |

7 |

|

15 |

Карачаево-Черкесская Республика |

2 |

|

17 |

Республика Северная Осетия ‒ Алания |

0 |

Северный Кавказ и Юг России – это регионы, как справедливо замечают исследователи группы «Циркон» под руководством И. Задорина, задающие «тон при обсуждении региональной идентичности»1. Конечно, в комментариях нет четкого понимания и определения концепта «идентичность», тем не менее из проанализированного объема комментариев выстраивается достаточно стройная структура доминирования той или иной формы идентичности, влияющая на политическое и социокультурное пространство республик СКФО.

Основным ресурсом, способным влиять на целенаправленную государственную политику формирования общегражданской идентичности, является образование, и, прежде всего, образование в социально-гуманитарной сфере.

Заключение . Эмпирические данные, полученные в 2024 г., позволяют зафиксировать у северокавказских респондентов наличие системы многослойных идентичностей, среди которых этническая, конфессиональная или гражданская идентичность – всего лишь один из компонентов идентической многослойности. Все это свидетельствует о том, что на фоне роста этнического и конфессионального самосознания происходит усложнение понимания «национальное» в кавказском миропонимании.

Усложнение структуры идентичностей на Северном Кавказе свидетельствует о том, что доминирование локальной идентичности, в роли которой долгое время выступала этническая идентичность, одновременно являвшаяся и определенным драйвером развития территорий, постепенно становится просто одной из разновидностей идентичности.

И в то же время модернизационные трансформации идентичностей имплементируются во всех сферах жизни северокавказского общества с различными политическими и социальными эффектами, являясь источником потенциальных политических рисков, что обусловлено целым рядом факторов-вызовов:

-

1) сложным этническим и конфессиональным составом жителей СКФО, требующим соблюдения баланса интересов всех акторов;

-

2) угрозой террористических атак, распространением радикальных религиозных течений, наличием территориальных споров и «замороженных» этнополитических конфликтов;

-

3) замкнутостью политического поля, внутриэлитными противоречиями, клановостью, дистанцией между элитами и населением, низкой социальной активностью, инертностью институтов гражданского общества.

При этом всегда необходимо учитывать тот факт, что социально-экономическая и политическая ситуация на Северном Кавказе в новейшей истории Российской Федерации – это постоянное наличие определенной многослойности, когда, с одной стороны, происходит видимая стабилизация обстановки и улучшение ситуации, а, с другой – внутри северокавказского общества наблюдаются настолько глубинные противоречия, что время от времени на Кавказе происходят действия, которые принимают открытую форму насилия. Очередная эскалация насилия в регионе порождает определенные экспертные нарративы, направленные на описание и анализ идентичностей, которые, с точки зрения многих авторов, существенно отличаются от общероссийских идентификационных механизмов, хотя, на наш взгляд, это достаточно вольное понимание идентификационных механизмов, действующих на Северном Кавказе.

При этом необходимо иметь в виду тот факт, что вопросы калейдоскопа идентичностей на Северном Кавказе – это вопросы, которые являются доминирующими в новейшей истории Российской Федерации как в научном дискурсе, так и в политическом пространстве. Они активно обсуждаются и представителями научных школ, и различными политическими акторами. Очевидно, что от того, какие формы идентичности будут преобладать в регионе, зависит безопасность не только самого Северного Кавказа, но и стабильность и безопасность Российской Федерации в целом.

Список литературы Северный Кавказ в поисках идентичностей: историко-социологический дискурс

- Воронков В. Мультикультурализм и деконструкция этнических границ // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ: сборник статей / под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М., 2002. С. 38-47.

- Денисова Г.С., Авдеев Е.А., Воробьев С.М. Риски конфликтности межэтнических отношений на Северном Кавказе в представлениях молодежи // Наука. Культура. Общество. 2023. Т. 29, № 3. С. 185-199. https://doi.org/10.19181/nko.2023.29.3.11.

- Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М., 2003. 376 с.

- Иванов А.М. Общественно-политическая ситуация в регионе: конфликтогенные факторы и риски // Республики Северного Кавказа: этнополитическая ситуация и отношения с федеральным центром: монография / под ред. И.Г. Косикова. М., 2012. С.18-36.

- Кирдина С.Г. Гражданское общество: уход от идеологемы // Новые идеи в социологии: монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2013. С. 99-116.

- Семененко И.С. Цивилизационная идентичность в повестке политики идентичности: меняющийся миропорядок и российские приоритеты // Государственное управление. Электронный вестник. 2024. № 104 (S). С. 79-87. https://doi.org/10.55959/MSU2070-1381-104(S)-2024-79-87.

- Тишков В.А. Нация наций: о подходах к пониманию России: монография. М., 2023. 69 с. https://doi.org/10.33876/978-5-4211-0299-1/2023-12/1-69.

- Цюрхер К. Мультикультурализм и этнополитический порядок: некоторые методологические замечания // Полис. Политические исследования. 1999. № 6. С. 105-118.

- Barth F. Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Oslo, 1969. 153 p.

- Brubaker R. Economic Crisis, Nationalism, and Politicized Ethnicity // The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism / ed. by C. Calhoun, G. Derluguian. N.Y., 2011. P. 93-108.

- Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia / tr. by B. Massumi. L., 1987. 610 p.

- Samuels W.J. "Truth" and "Discourse" in the Social Construction of Economic Reality: An Essay on the Relation of Knowledge to Socioeconomic Policy // Journal of Post Keynesian Economics. 1991. Vol. 13, no. 4. P. 511-524. https://doi.org/10.1080/01603477.1991.11489865.