Северо-западный участок основного слоя верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II

Автор: Виноградова Е.А., Леонова Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

Комплекс Каменная Балка Верхнепалеолитических участков расположен на правом верхнем берегу долины реки Дон у ее устья. Эти места отнесены к археологической культуре Каменной Балки, которая изучается более 50 лет и хорошо известна специалистам. На территории Каменной Балки (основной уровень) была исследована общая площадь около 2000 кв. М. Собранный археологический материал и многодисциплинарные исследования естественных наук позволяют восстановить палеоэкологическую ситуацию и различные аспекты жизни древнего населения. Приводится описание нового сектора основного уровня в северо-западной части участка Каменной Балки II, исследованного в 2004 и 2010-2012 годах (всего 188 кв. М).

Нижний дон, верхний палеолит, каменнобалковская культура, стоянка, жилая площадка, производственный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14328654

IDR: 14328654

Текст научной статьи Северо-западный участок основного слоя верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II

Стоянка исследуется уже более 50 лет археологическими экспедициями МГУ – Ростовской палеолитической (1957–1971 гг.) под руководством М. Д. Гвоз-довер и Донской (1978 – по настоящее время) под руководством Н. Б. Леоновой ( Леонова и др. , 2006; 2013. С. 96–100). В настоящее время на памятнике исследовано уже около 2 000 кв. м, однако территория, которую занимали три (или более) разновременных поселения верхнего палеолита, представленные материалами трех культурных слоев, значительно шире, чем уже исследованная площадь памятника.

Второй (основной) культурный слой Каменной Балки II, прослеженный на всей исследованной территории памятника и датируемый в интервале от 16000 до 14 000 лет до н. э. (калиброванные даты), представляет собой остатки базовой стоянки, существовавшей длительное время и предположительно имеющей несколько эпизодов заселения. На стоянке выявлены крупные производственные скопления и так называемые жилые площадки, имеющие достаточно устойчивые археологические характеристики (Леонова, 2009; Виноградова, 2009).

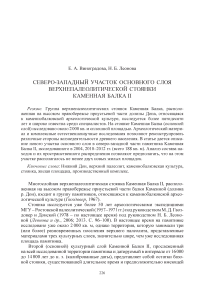

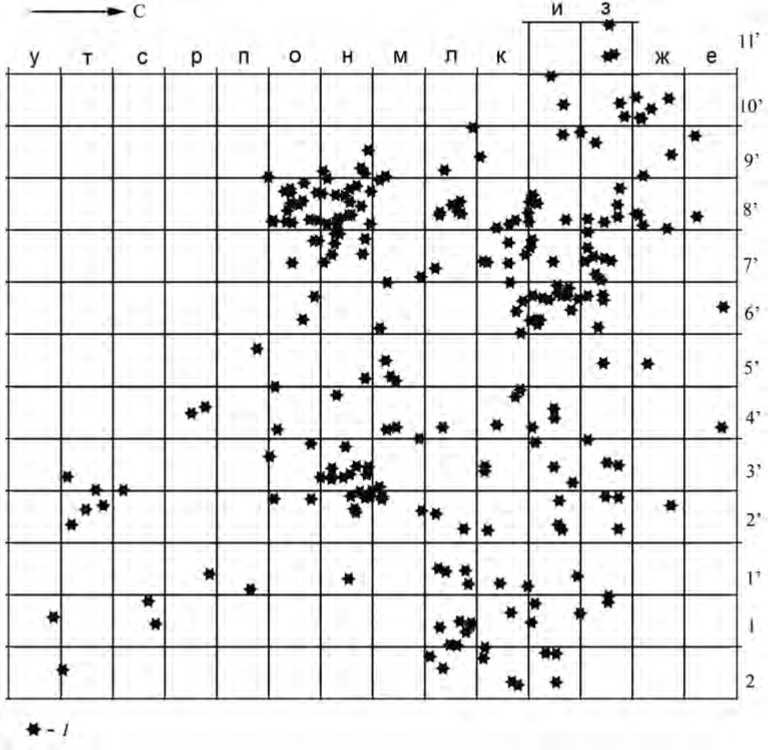

В этой статье мы хотели бы представить новые материалы основного культурного слоя (КС 2) Каменной Балки II, полученные при раскопках стоянки в 2004, 2010–2012 гг. и практически неопубликованные. Этот участок располагается в северо-западной части стоянки и занимает площадь в 188 кв. м (рис. 1, а ). Все материалы раскопок подробно освещены в отчетах Донской экспедиции МГУ.

Рис. 1. Каменная Балка II. Второй культурный слой северо-западного участка

А – план; Б – микропрофили

1 – кремневые находки; 2 – очаг

Исследуемый в последние годы северо-западный участок стоянки не только дал богатые материалы для изучения хозяйственно-бытовой структуры стоянки, позволяющие уточнить специфику исследованного участка стоянки, но и поставил перед исследователями памятника ряд вопросов, в том числе: относятся ли выявленные скопления культурных остатков к одной или двум жилым площадкам?

Традиционно для основного слоя Каменной Балки II выделяются жилые площадки – крупные овальные скопления (площадью не менее 60–80 кв. м) с линией очагов примерно посередине, ориентированных по длинной оси основной массы сгущения находок. Такие скопления имеют сложную внутреннюю структуру, здесь выделяются жилые и производственные зоны, хозяйственная деятельность на которых весьма разнообразна. Детальные исследования палеэкологических условий обитания позволяют это реконструировать ( Леонова и др. , 2006).

На исследуемом участке локализуются один или два похожих объекта, имеющие ряд очагов, окруженных хорошо выраженными на плане скоплениями находок. В рамках этих объектов прослежено несколько ямок с костями возле очагов, что еще более сближает их характеристики с другими жилыми объектами КС 2. Однако на исследуемом участке выделяются и другие крупные скопления, как в округе очагов, так и за ее пределами.

В рамках этой работы мы делаем попытку выделения границ новых жилых объектов стоянки и описания планиграфии основных категорий находок на участке с выделением наиболее значимых скоплений.

Общая характеристика участка

Мощность палевого суглинка, в котором залегают находки основного культурного слоя, варьирует от 45 до 80 см, по направлению к северу она увеличивается и достигает 130–140 см, что говорит об изменениях в условиях осадконакопления в этот период формирования древнего рельефа. Наклон древней дневной поверхности хорошо прослеживается в направлении с северо-запада на восток-юго-восток, что хорошо соответствует реконструкциям древнего рельефа, проведенных с помощью геолого-геоморфо-логических методов ( Леонова и др. , 2006. С. 176–178).

Хорошо выраженная линза находок, видимая на микропрофилях (рис. 1, б ), четкость зольных пятен, хорошая сохранность локальных скоплений и очагов позволяет говорить о том, что 2 (основной) культурный слой находился в непотревоженном состоянии, несмотря на некоторые нарушения, связанные с деятельностью роющих животных.

Характер микропрофилей в целом не дает основания считать, что слой имеет еще какое-либо деление, следовательно, его можно рассматривать как единую структуру. Лишь в одном месте на одном из микропрофилей прослеживаются два микрогоризонта залегания находок – на участке насыщенного скопления на кв. о, н-7’, 8’ (рис. 1, б ). Такие наблюдения могут свидетельствовать о неоднократном использовании этого участка в рамках существования одного поселения.

На плане описываемого участка прекрасно видно выразительное сгущение находок на площадях раскопов 2004, 2010 и 2012 гг., что отмечено на приведенном плане находок и схеме расположения раскопов – кв. е-у, 10’ (рис. 1, а ). Северная и южная границы этого сгущения хорошо читаются на плане и расположены на площадях раскопов 2010–2012 гг., восточная незначительно заходит за восточную границу 2004 г.

Вопрос о западной границе пока остается открытым, так как достаточно насыщенный находками слой уходил под западную стенку раскопа 2012 г. и небольшое очажное пятно прослеживалось в северном профиле на кв. з -11’ (рис. 1, а ).

Культурные остатки на описываемом участке располагаются неравномерно (рис. 1, а ). Выделяются два крупных скопления находок: в западной, северозападной части (кв. п-е, 11’–7’) и в восточной (на линиях кв. р-з-4’–2), а также несколько небольших скоплений в средней части исследуемой территории. По направлению к югу и к северу количество находок значительно уменьшается, скорее всего, это периферийные части площадки.

На исследуемом участке расположено 7 очагов разного размера и разной степени сохранности. Некоторые из них достаточно глубокие (глубиной 15–18 см), другие, как, например, очаг на кв. з-11’, – очень маленькие (его глубина – 5–7 см). В основном очаги расположены в зонах большой концентрации находок – например на кв. и-7’–8’, и-з-2’. Большой очаг на кв. н-5’,4’ находится в зоне относительно разреженных находок. Все это в целом дает довольно сложную картину использованной площади.

Кремневые находки

Общее количество кремневых находок на этом участке – 11 144 предмета, из них 877 орудий. На исследуемом участке представлены все основные категории кремневых изделий, характерных для каменнобалковской культуры: орудия, нуклеусы, первичные сколы, пластинчатые заготовки и многочисленные отходы производства. Процентное содержание категорий изделий является типичным для Каменной Балки II (табл. 1).

Нуклеусы представлены подпризматическими, коническими и клиновидными формами. Встречаются одноплощадочные и двуплощадочные нуклеусы (10 %) с переменным направлением скалывания, есть нуклеусы для получения микропластин. Все они отличаются сильной степенью сработанности. Всего нуклеусов и нуклевидных обломков – 56 экз. (0,5% от общего количества изделий основного культурного слоя).

Продукты первичного расщепления представлены отщепами, пластинами с коркой (1 364 экз., всего чуть более 12%) и фрагментами желваков.

Достаточно распространены сколы оживления нуклеусов и ребристые сколы (364 экз., 3 %). Среди сколов оживления довольно часто встречаются предметы небольшого размера. Ребристых сколов гораздо меньше, чем сколов обновления площадок раскалывания. На крупных сколах оживления фронта скалывания нуклеуса сделаны орудия (резцы и др.). Некоторые ребристые микропластинки использованы для изготовления микроострий.

Таблица 1. Состав каменного инвентаря северо-западного участка Каменной Балки II

|

Категория |

кол-во |

% * |

|

Всего |

11144 |

100,0 |

|

желвак |

24 |

0,2 |

|

нуклеус и нуклевидные обломки |

56 |

0,5 |

|

сколы оживления нуклеуса и ребристые сколы |

364 |

3,3 |

|

первичная пластины и отщепы |

1364 |

12,2 |

|

отщепок резцовый |

363 |

3,3 |

|

отщепок краевой |

62 |

0,6 |

|

пластина |

264 |

2,4 |

|

пластинка |

618 |

5,6 |

|

микропластинка |

1414 |

12,7 |

|

отщеп |

2389 |

21,4 |

|

осколок |

3339 |

30,0 |

|

камень |

7 |

0,1 |

|

фр-т ретушера |

3 |

0,0 |

|

орудие |

877 |

7,9/100 |

|

резец (в том числе двойной) |

167 |

19,0 |

|

скребок |

68 |

7,7 |

|

МППК |

266 |

30,2 |

|

острие |

41 |

4,7 |

|

проколка |

4 |

0,5 |

|

транке |

26 |

3,0 |

|

стамеска |

17 |

1,9 |

|

комбинированное орудие |

17 |

1,9 |

|

зубчато-выемчатое орудие |

5 |

0,6 |

|

орудие с выемками |

20 |

2,3 |

|

скребловидное орудие |

1 |

0,1 |

|

пластины с участками ретуши |

94 |

10,7 |

|

отщепы с участками ретуши |

60 |

6,8 |

|

пластины со следами использования |

35 |

4,0 |

|

отщепы и сколы со следами использования |

19 |

2,2 |

|

неопределимые фрагменты орудий |

37 |

4,2 |

* Процентное содержание категорий орудий дано от общего количества орудий

Значительную часть всех кремневых находок составляют заготовки и отходы производства: отщепы (2389 экз.), пластины (264 экз.), пластинки (618 экз.) и микропластинки (1 414 экз.). Микропластинки составляют более 12 % всех изделий, пластин и пластинок значительно меньше. Три четверти пластинок и микропластинок представлено фрагментами, что указывает на их активное использование для изготовления различных изделий. Осколки (мелкий дебитаж не из промывки) составляют 30% всех изделий, это обычное для производственного участка стоянки содержание такой категории дебитажа.

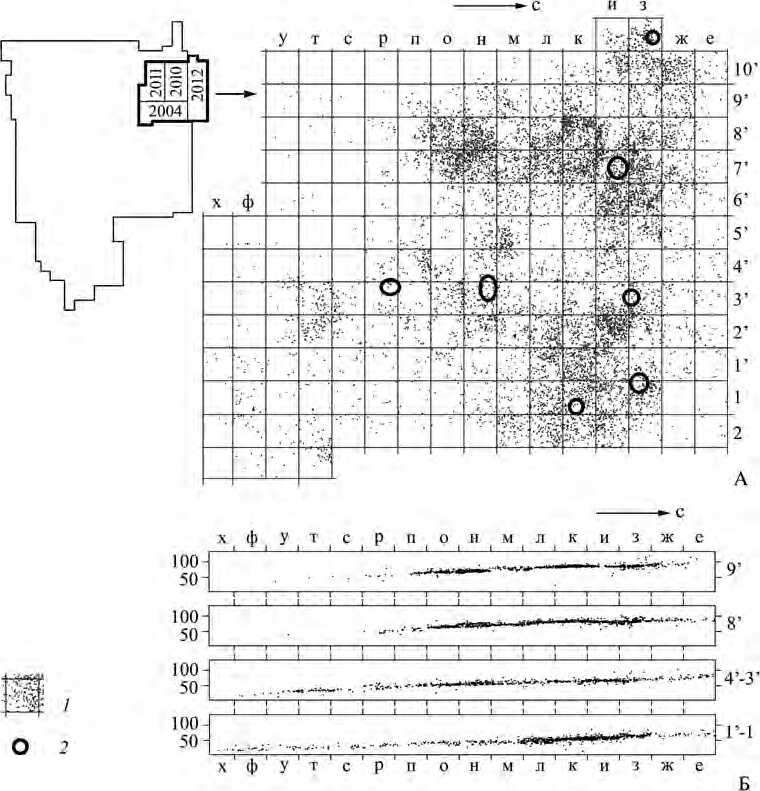

Орудия коллекции основного культурного слоя отличаются значительным разнообразием форм. Основу орудийной коллекции составляют обычные для каменнобалковской культуры категории орудий – микропластинки с притупленным краем, резцы, скребки, пластины и отщепы с участками ретуши и следами использования (табл. 1, рис. 2). Всего орудий – 877 экз. (около 8% от общего числа находок). Среди орудий количественно преобладают микропластинки с притупленным краем (МППК) (более 30% от всех орудий) и резцы (примерно пятая часть всех орудий, включая двойные резцы). Третью по численности категорию орудий составляют изделия (пластины, пластинки, микропластинки, отщепы) с участками ретуши (154 экз.). Также многочисленны скребки (68 экз.) и тронке (26 экз.), острия (41 экз.), выемчатые орудия (20 экз.), стамески (17 экз.) и комбинированные орудия (17 экз.). Широко встречаются плаcтины, отщепы и другие сколы со следами использования (54 экз.). Еще 37 предметов с вторичной обработкой представляют собой различные небольшие по размеру фрагменты неопределимых орудий.

Микропластинки с притупленным краем ( МППК ) – 266 экз. , составляющие более трети всех орудий, имеют различные формы и степень обработки краев и концов (рис. 2). Среди МППК довольно много целых экземпляров (около 20 %), что позволяет хорошо проследить их морфологические особенности. Следует отметить, что размеры МППК довольно сильно варьируют в пределах категории – от крупных до миниатюрных. Встречается довольно много экземпляров с ретушью на втором краю, среди целых МППК такие составляют большую часть (половина из них имеет полностью ретушированный второй край). Более половины всех МППК имеют обработанные ретушью концы (один или оба). В большинстве случаев концы поперечносрезаны, реже косо-срезаны крутой или притупливающей ретушью. Большая часть МППК фрагментирована.

Резцы – 167 экз.– представлены ретушными формами и резцами на углу сломанной заготовки и составляют 19% от общего числа орудий (рис. 2). Резцы сделаны в основном на крупных пластинах, в том числе первичных и сколах оживления нуклеусов. Преобладают косоретушные резцы. Имеется значительное количество комбинированных двойных резцов (более 10% от общего количества резцов). Они также в основном являются косоретушными. Также в коллекции представлены поперечноретушные и выемчаторетушные резцы и резцы на сломе заготовки. Есть несколько срединных резцов, из них 2 плоских. В коллекции присутствует небольшое число полиэдрических резцов. Количество резцовых отщепков превышает количество резцов больше чем вдвое (их 363 экз.). Среди резцов есть экземпляры со следами многократной подправки рабочей кромки,

Рис. 2. Каменная Балка II.

Кремневый инвентарь второго культурного слоя северо-западного участка

1–6 – скребки; 7 – комбинированное орудие (скребок+тронке); 8 – двойное тронке; 9–20 – микропластинки с притупленным краем; 21 – острие; 22, 23, 25–27 – резцы; 24 – комбинированное орудие (резец+скребок)

однако фактов ремонтажа резцов и резцовых отщепков на исследуемом участке пока выявить не удалось.

Третью по численности категорию орудий во втором культурном слое составляют пластины, пластинки микропластинки с участками ретуши (более 10 % орудий) и отщепы с участками ретуши (6 %). Ретушь в основном крутая и полукрутая, иногда притупливающая, расположена в подавляющем большинстве на дорсальной стороне заготовки. Имеются редкие экземпляры с ретушью на вентральной стороне. Ретушь располагается в основном на участках краев предметов, в редких случаях – на конце.

Доля острий и микроострий – 41 экз. – в коллекции северо-западного участка стоянки составляет около 5 %. Это в основном симметричные орудия с ретушью по одному или обоим краям. Микроострия представляют собой изделия на микропластинках с острым точечным концом и краем / краями, полностью обработанными притупливающей ретушью. Более крупные экземпляры острий изготовлены на пластинах и пластинках. Одно из острий имеет тонкое слегка выделенное жальце на конце.

Комбинированные орудия – 26 экз. – представлены тремя основными разновидностями: комбинациями резцов и скребков, резцов и тронке, тронке и скребков.

Скребки – 68 экз. – составляют около 8 % орудий, в основном они сделаны на конце заготовки (рис. 2). Эти орудия представлены разными по размеру и ширине лезвия экземплярами, преобладают скребки с довольно широким лезвием. Однако они не выходят за рамки разновидностей форм скребков, характерных для основного слоя памятника. Некоторые скребки фрагментированы или имеют выломы на лезвии, что говорит об их активном использовании.

Среди орудий также представлены тронке – 26 экз. (3 %). Это в основном поперечноретушные орудия, сделанные на пластинах или крупных пластинках. Есть одно косоретушное тронке и одно поперечноретушное двойное тронке. Одно из таких орудий фрагментировано на 2–3 части, найденные фрагменты находились на расстоянии 30–50 см друг от друга.

Небольшим количеством в коллекции представлены стамески, выемчатые и зубчато-выемчатые орудия – 37 экз. (менее 2%).

При промывке вмещающей породы было получено очень большое количество микродебитажа, состав которого разнообразен. В него входят мельчайшие отходы производства – чешуйки, микропластинки, микрорезцовые отщепки и т. п.

В целом состав находок основного культурного слоя полностью подтверждает предположение о том, что раскопанный участок представляет собой производственно-бытовую зону (часть жилой площадки или двух площадок).

Фаунистические находки

На описываемом участке было найдено относительно немного фаунистических остатков, однако их распределение по площади имело некоторые различия. Сохранность кости, как правило, очень плохая, что вызвано высоким уровнем карбонатности вмещающей породы.

Определимые кости представлены остатками широкопалой лошади (Equus caballis cf. latifes) – 51,4%, бизона (Bison priscus) – 20%, единичными находками мелкой плейстоценовой лошади – «осла» (Equus hydruntinnus) –8,6%. Стоит отметить, что остатки этого животного найдены и на жилой площадке, исследованной в 2006–2009 гг. По мнению палеонтологов, в раскопе 2012 г. Каменной Балки II представлено минимум по одной особи каждого из указанных видов млекопитающих (определения к. б. н. В. С. Байгушевой, к. б. н. В. В. Титова, А. А. Благуш). Размеры бизонов – мелкие, ближе всего к современным европейским зубрам.

На разных участках исследуемой площади встречены довольно многочисленные одиночные зубы копытных, а также крупный фрагмент челюсти лошади вместе с зубами. Несколько определимых костей (суставы костей конечностей копытных, зубы) находились в заполнении очагов на кв. и-7’ и н-3’ кв. з-1’. Как правило, они были не обожжены – это обычное наблюдение для основного слоя стоянки, по-видимому указывающее на вторичное использование очажных ямок. Несколько крупных костей было найдено и в ямке с вкопанными костями – кв. л-2’. На некоторых фрагментах относительно крупных костей иногда наблюдаются следы разрубания или другого физического воздействия ( Байгу-шева , Титов , 2013).

Кроме того, у очагов встречались довольно многочисленные находки раковин морских моллюсков Gastropoda, часто имеющие искусственные отверстия. Как правило, эти находки совмещены с пятнышками или крупинками охры во вмещающей породе. На кв. ж, з-11’–9’ отмечается присутствие во вмещающей породе золистости, пятнышек охры и находки раковин моллюсков – 27 предметов, имеющих искусственные отверстия и окрашенных охрой.

Характеристика производственно-бытовых объектов участка

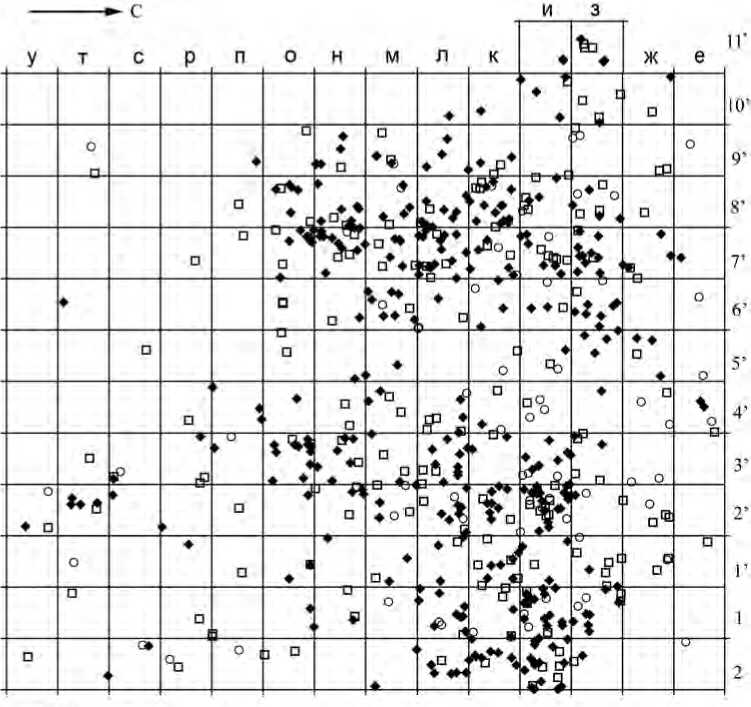

По насыщенности археологическим материалом выделяются два крупных скопления находок – в северо-западной (кв. п-е, 11’–7’) и в северо-восточной (на линиях кв. р-з-4’–2) частях – и несколько небольших скоплений в средней части исследуемой территории стоянки (рис. 1, а ).

В северо-западной части (линии кв. 10’–6’) культурный слой обильно насыщен находками. Можно выделить несколько крупных скоплений, имеющих центральными элементами очаги или крупные пятна зольности.

Скопление 1 расположено на кв. з, и, к – 8’– 6’. Вмещающая порода на этом участке имеет серый цвет с пятнами золистости. Часто встречаются пятнышки и крупинки охры. На кв. и -7’ был расчищен небольшой углубленный очаг округлой формы, сопровождавшийся пятном зольности. Размеры очага – 56 × 60 см, глубина – до 15 см, дно и стенки в нижней части потревожены кротовинами, поэтому точную глубину очажного углубления было невозможно определить. В зольное заполнение было погружено небольшое, но компактное скопление необожженной кости, включающее ряд определимых суставов и зуб копытного.

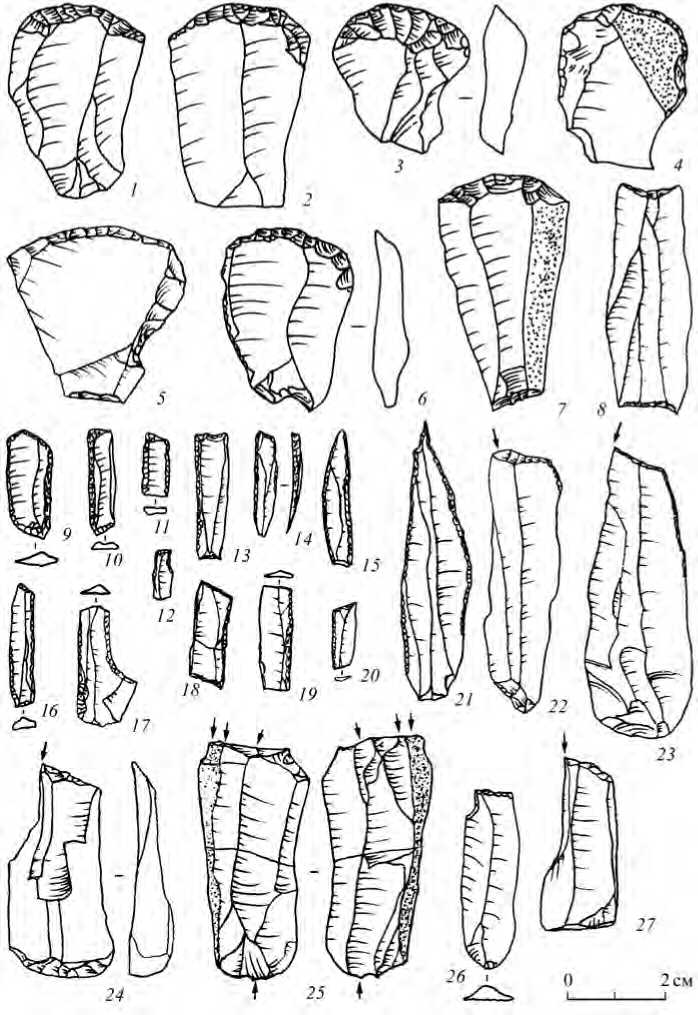

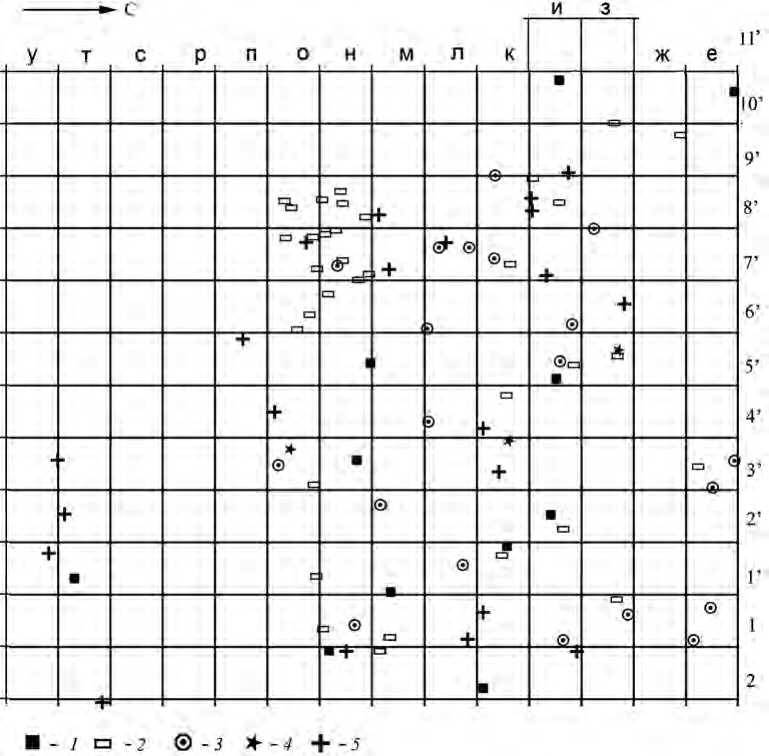

Приочажное скопление характеризуется большим количеством находок, в составе которых много различных орудий (рис. 3–5). Кроме МППК, которые

□ - / 0-2 ♦ - 3

Рис. 3. Каменная Балка II. Расположение резцов, резцовых отщепков и скребков на плане северо-западного участка

1 – резец; 2 – скребок; 3 – резцовый отщепок преобладают в скоплении, зафиксировано большое количество резцов, скребков и пластинок с участками ретуши (табл. 2). Скребки располагаются на окраинных частях скопления, а резцы и многочисленные резцовые отщепки группируются у очага. Встречаются тронке, зубчато-выемчатые и выемчатые орудия. Микропластинки с притупленным краем (МППК) представлены в основном фрагментами (середина + дистальная часть предмета). На этом же участке найдены 3 заготовки для МППК (на кв. и-6’, к-6’, к-7’), что может указывать на вероятную работу по их изготовлению.

Кроме того, среди этого большого скопления находок можно выделить ряд индивидуальных рабочих мест. Хорошим примером может служить «точок», который был выявлен на кв. к-8’. Это маленькое, но очень плотное скопление, в составе которого преобладают многочисленные и разнообразные отходы

Таблица 2. Состав орудий в скоплениях северо-западного участка Каменной Балки II

|

Объект |

Скопление 1 (ж-л – 6’-8’) |

Скопление 2 (н-п – 7’, 8’) |

Скопление 3 (ж-и-11’-9’) |

Скопление 4 (з-л – 3’-2) |

Скопление 5 (м-о – 4’-2’) |

|||||

|

Категория |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

микропластинка с притупленным краем |

68 |

40,7 |

44 |

39,3 |

17 |

27,4 |

53 |

27,8 |

36 |

38,3 |

|

резец |

18,6 |

11 |

9,8 |

1 |

1,6 |

43 |

22,5 |

18 |

19,2 |

|

|

скребок |

12 |

7,2 |

2 |

1,8 |

13 |

21 |

20 |

10,5 |

3 |

3,2 |

|

острие |

3 |

1,8 |

14 |

12,5 |

1 |

1,6 |

3 |

1,6 |

2 |

2,1 |

|

транке |

7 |

4,2 |

1 |

0,9 |

2 |

1,1 |

3 |

3,2 |

||

|

стамеска |

1 |

1,6 |

3 |

1,6 |

1 |

1,1 |

||||

|

пластина с ретушью |

26 |

15,6 |

31 |

27,7 |

13 |

21 |

15 |

7,9 |

15 |

16,0 |

|

отщеп с ретушью |

9 |

5,4 |

6 |

5,4 |

10 |

16,1 |

11 |

5,8 |

6 |

6,4 |

|

выемчатое орудие |

3 |

1,8 |

1 |

0,9 |

1 |

1,6 |

6 |

3,1 |

2 |

2,1 |

|

Всего орудий* |

167 |

100 |

112 |

100 |

62 |

100 |

191 |

100 |

94 |

100 |

* Дано общее число орудий в каждом скоплении, но в таблице представлены не все категории орудий производства, преимущественно средних и мелких размеров. Кроме того, из промывки здесь получено очень много микродебитажа.

Выразительное сгущение находок располагается на кв. н, о, п - 8’-7’ - скопление 2. Не исключено, что это скопление могло являться структурной частью большого производственного объекта (скопления 1), между ними практически не прослеживается области разреженных находок.

На этом участке наблюдалась сероватая окрашенность вмещающей породы, которая иногда была явно золистого цвета. Очень яркие пятна такой золистости прослеживались на кв. н, м-7’, 8’, о-8’, при этом углубленный очаг в округе так и не был обнаружен. Зольное пятно может трактоваться как след кострища.

Зольное пятно, как и в скоплении 1, распространялось на юг–юго-восток по склону. Было встречено довольно много пятнышек грунта, имеющих охристую окрашенность и мелких комочков охры. В промывке обнаружено много угольков, крупинок охры, довольно много микродебитажа.

Анализ распределения различных видов орудий показал, что в скоплении 2 преобладают МППК, острия и пластинки с участками ретуши. Этот объект представляет собой самое крупное скопление МППК и острий на северо-западном участке стоянки. Максимальное сгущение МППК наблюдается на квадратах о, н-8’. Среди орудий достаточно многочисленны резцы, есть тронке, отщепы с ретушью и выемчатые орудия.

Большое количество фрагментов МППК в этом скоплении представлено средней частью микропластинок. Вероятно, наличие большого количества сред-

Рис. 4. Каменная Балка II. Расположение микропластинок с притупленным краем на плане второго культурного слоя северо-западного участка

1 – МППК; 2 – остальные категории находок них частей МППК в определенной зоне говорит о какой-то специфической деятельности на этом участке.

Далее, по направлению к северу, северо-западу число находок немного сокращается. На кв. ж, з, и-10’, 11’ можно выделить еще один самостоятельный объект – скопление 3.

На кв. з-11’ находился маленький очаг. У очага и на прилегающих квадратах линии 10’–9’ отмечаются присутствие во вмещающей породе золистости, крупинок и пятнышек красной охры и находки раковин моллюсков, имеющих искусственные отверстия и окрашенных охрой. Количество таких раковин, целых и поврежденных, – 19. Здесь наблюдалось и сгущение кремневых находок, как правило, некрупных размеров, много мелкой раздробленной кости. Среди

Рис. 5. Каменная Балка II. Расположение различных категорий орудий на плане се-веро-западного участка

1 – стамеска; 2 – острие; 3 – тронке; 4 – скребловидное орудие; 5 – зубчато-выемчатое и выемчатое орудие находок представлены практически все разновидности расщепленного кремня: орудия, которых много, заготовки, технические сколы и дебитаж. Среди орудий преобладают МППК (их около 30 %), широко представлены резцы и скребки. Резцовых отщепков немного. Набор орудий достаточно разнообразен, преобладают изделия на небольших заготовках, состав изделий этого скопления отличен от двух описанных выше скоплений лишь процентным соотношением категорий.

Восточная часть рассматриваемой территории представляет собой значительное по площади сгущение культурных остатков, где расположено 5 очагов и разнообразные по составу скопления находок.

Самый крупный объект находится северо-восточной части ( скопление 4 ), располагается на кв. з, и, к, л - 3’–2 и включает в себя три очага и окружающие их скопления находок. На плане это скопление выглядит достаточно «монолитным» и рассматривается нами как единый объект. Следует отметить наличие в этом скоплении наибольшего разнообразия категорий орудий. Помимо МППК и резцов (количественно преобладающих категорий), широко представлены скребки, стамески, тронке, зубчато-выемчатые и выемчатые орудия, много комбинированных форм орудий. Есть скребловидные орудия. Помимо фрагментов, в скоплении встречено 6 целых экземпляров МППК. Кроме того, на этом участке много пластинок и микропластинок, некрупных отщепов, встречаются хорошие пластинчатые заготовки, много микродебитажа. В центре сгущения находок, на кв. и, к, л-2’–3’, отмечено довольно много фрагментов расщепленных трубчатых костей и расколотых зубов копытных, большая часть сосредоточена по краям этого сгущения находок. На кв. и-3’ были найдены крупные фрагменты челюсти лошади (Eqius Caballis) с зубами, лежавшие на интенсивно окрашенном охрой участке квадрата. Челюсть также имела следы окраски.

На кв. н, з-3’, 4’ прослежено большое неравномерно окрашенное зольное пятно. В восточной части кв. н-3’ зольность стала более интенсивной, на ее поверхности наблюдалось скопление различных фрагментов трубчатых костей. Был выявлен небольшой углубленный очаг, дно и западная стенка которого были повреждены кротовиной. При расчистке очага в зольном заполнении было обнаружено много крупных кремней, углей и крупных необожженных неопределимых костей. Кости в основном располагались в средней части заполнения очага. В юго-восточной части очага на стенках сохранились следы прокала. Неподалеку от очага располагалось скопление кремня с высоким процентным содержанием резцов и резцовых отщепков. В скоплении встречается довольно много фрагментов кости, и мы не исключаем, что здесь происходила активная обработка кости.

Второй очаг был выявлен на кв. з-1, 1’ под скоплением необожженной расщепленной кости. Этот округлый углубленный очаг имел очень хорошую сохранность, его дно практически не было повреждено кротовинами и сохранило следы прокала. В округе очага найдена большая часть скребков скопления 4. МППК встречаются реже, чем в других скоплениях, состав орудий разнообразен.

На кв. к-1 был расчищен третий очажок, небольшой в плане, похожий просто на углубленное зольное пятно округлой формы с максимальной глубиной 7 см. На его краю лежал очень крупный фрагмент трубчатой кости с углублением, возможно сделанным искусственно. В приочажном скоплении преобладали резцы и резцовые отщепки.

На кв. л-2’, на окраине скопления, была обнаружена ямка с вкопанными костями. Ямка была небольшой по размерам – 20 × 18 × 30 см. В заполнении встречены два крупных сустава копытных, сверху фрагмент крупной трубчатой кости, два крупных отщепа. Подобные ямки хорошо известны на памятнике и традиционно считаются остатками строительных конструкций – ямками для забутовки столбиков или подпорок. В скоплении имеется еще одна ямка – компактное скопление кости на кв. к-1, донная часть которого была окрашена охрой. В верхней части этого скопления был найден зуб лошади, остальные кости неопределимы. Крупинки охры встречались и в костном заполнении этой ямки. Характер заполнения ямки отличен от обычных для каменнобалковских памятников «ямок с вкопанными костями», которые считаются элементами строительных конструкций (Леонова, Виноградова, 2014).

В центре описываемого участка стоянки на кв. н-р-4’–2’ располагалось еще одно скопление. Оно также очень богато находками, хотя их плотность несколько меньше, чем на описанных выше объектах. Смысловой центр скопления составляет очаг на кв. о, н -3’,4’ и скопление рядом с очагом. Обширное пятно зольности распространяется на юг и соединяет пространство с маленьким неуглубленным очагом на кв. р-3’, практически не имевшем углистого заполнения. Среди находок здесь чаще встречаются крупные предметы, как правило пластинки и отщепы, много орудий. Здесь же много фрагментов кости, которая иногда группируется в небольшие скопления. Рядом с очагом на кв. о, н-3’,4’ выявлено скопление МППК и большого числа фрагментов заготовок – пластинок и микропластинок. Встречаются резцы, резцовые отщепки и тронке. Довольно много мелких угольков, крупинок охры и микродебитажа.

На северной окраине скопления 4, на линии ж и к югу от скопления 5 начинается зона разреженных находок. В некоторых местах наблюдаются небольшие сгущения находок.

Заключение

После проведения анализа расположения на плане участка объектов культурного слоя, различных категорий каменного инвентаря и фаунистического материала стала очевидной невозможность выделения одной крупной жилой площадки, занимающей всю северную часть исследованной территории, как предполагалось ранее. Первоначальное предположение базировалось на двух факторах: высокая насыщенность северного участка находками, которые формировали вытянутое по оси восток-запад крупное овальное скопление, и наличие 4-х расположенных по длинной оси скопления очагов (рис. 1а).

На Каменной Балке II известны крупные жилые площадки овальной формы, площадью 80–100 кв. м, выявленные раскопками в 1962–1968 и 2001–2003 гг. ( Леонова , 2009. С. 198–201). Однако следует отметить, что ни одна из предполагаемых жилых площадок стоянки не имеет очагов, расположенных по оси восток-запад. Напротив, для жилых площадок Каменной Балки II можно выделить два направления длинной оси жилых площадок – север-юг, юго-восток и северо-восток – юго-запад (Там же. С. 198).

Выделенные скопления северо-западного участка могут быть интерпретированы по-разному. Можно сказать, что наиболее крупные объекты – скопление 1, к которому можно присоединить скопление 2 и скопление 4, – имеют направленность по длинной оси с севера на юг. Другие площадки северной части стоянки (объекты из раскопок 1962 и 2001–2003 гг.) ориентированы так же (Там же). Такое расположение их в пространстве может объясняться нахождением этих объектов на правом берегу древней погребенной ложбины, которая сформировала палеорельеф поселения на уровне КС 2 (основного культурного слоя). Возможно, это говорит о том, что здесь мы наблюдаем не одну, а две жилых площадки, северо-западная часть одной из которых еще не докопана (кв. и, з, ж-11’–14’).

Жилые площадки могли быть расположены в соответствии с общим наклоном поверхности обитания на юг – юго-восток. Расположение очагов, вероятно, зависело от сезона эпизода обитания. На некоторых площадках Каменной Балки II очаги образовывали не ось жилой площадки, а круговую структуру ( Виноградова , 2009. С. 202–209).

Крупные объекты северо-западного участка стоянки демонстрируют некоторые выделенные ранее устойчивые характеристики распределения орудий на жилых площадках стоянки: 1) относительно равномерное распределение орудий по площади объекта; 2) большое разнообразие категорий орудий; 3) высокое процентное содержание мелких вкладышевых орудий, особенно в при-очажных скоплениях; 4) концентрация большого количества одной категории орудий на конкретных участках; 5) незначительное количество скребков (Там же. С. 207–209).

На северо-западном участке стоянки встречаются компактные скопления МППК, которые, как правило, тяготеют к очагам. В местах крупных скоплений различных предметов, в частности больших скоплений микропластинок с притупленным краем, наблюдается большое количество микродебитажа, что может свидетельствовать в том числе и о деятельности по изготовлению МППК. Это предположение подтверждается находками ретушеров в одном крупном скоплении МППК, окруженных довольно большим количеством фрагментов (разных частей МППК) и целых МППК. Рядом было найдено несколько заготовок для МППК. Иногда встречаются небольшие участки, на которых сконцентрировано значительное количество средних частей МППК. Такие места характеризуются следами активной производственной деятельности. Не исключено, что эти фрагменты являются результатом какой-то специфической работы.

Выделенные крупные скопления отличает широкая представленность таких категорий орудий, как пластинки с ретушью и резцы (табл. 1, 2). Наличие этих категорий свидетельствует в первую очередь о том, что на этих участках происходила активная деятельность по изготовлению и подправке резцов, производство микропластинок с притупленным краем и, возможно, изготовление вкладышевых орудий. Места скоплений резцов не всегда совпадают со скоплениями дебитажа, но, как правило, сопровождаются скоплениями резцовых отщепков. О деятельности по изготовлению вкладышевых орудий также свидетельствует большое количество микродебитажа, сконцентрированное в местах скоплений микропластинок с притупленным краем ( Хамакава , 2008. С. 94–97).

К сожалению, для исследуемого участка пока не сделан ремонтаж, который во многих случаях позволяет соотнести объекты по времени их существования более точно. Анализ же распределения различных категорий инвентаря позволяет лишь говорить об определенном сходстве состава скоплений больших объектов и о том, что они полностью совпадают с характером состава находок на жилых объектах стоянки Каменная Балка II.

Список литературы Северо-западный участок основного слоя верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II

- Виноградова Е.А., 2009. Жилые площадки Каменной Балки II (особенности орудийного набора по данным раскопок 2000-2007 гг.)//С.Н. Бибиков и первобытная археология/Ред. С.А. Васильев, Л.В. Кулаковская. СПб.: ИИМК РАН. С. 202-210.

- Гвоздовер М.Д., 1967. О культурной принадлежности позднепалеолитических памятников Нижнего Подонья//Вопросы антропологии. Вып. 27. С. 82-103.

- Леонова Н.Б., 2009. Жилые площадки каменнобалковской культуры//С.Н. Бибиков и первобытная археология/Ред. С.А. Васильев, Л.В. Кулаковская. СПб.: ИИМК РАН. С. 195-201.

- Леонова Н.Б., Виноградова Е.А.,2014. Специфические скопления культурных остатков на верхнепалеолитической стоянке Каменная Балка II//Проблемы археологии эпохи камня/Отв. ред. Е.В. Дороничева. СПб.: Исторический ф-т СПбГУ С. 88-98.

- Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Виноградова Е.А., Воейкова О.А., Гвоздовер М.Д., Миньков Е.В., Спиридонова Е.А., Сычева С.А., 2006. Палеоэкология равнинного палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в Северном Приазовье)/Отв. ред. О.А. Воейкова. М.: Научный мир. 342 с.

- Леонова Н.Б., Виноградова Е.А., Хайкунова Н.А., Медведев С.П., 2013. Верхнепалеолитические памятники каменнобалковской культуры -исследования и перспективы//Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. № 2. С. 96-105.

- Хамакава М., 2008. Специализация хозяйственной деятельности на стоянке Каменная Балка 2 на основе анализа распределения микродебитажа//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. 1. М.: ИА РАН. С. 94-97.