Сезонная динамика азотсодержащих соединений и активность ферментов агрочернозема при использовании нулевой технологии обработки

Автор: Белоусова Елена Николаевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - оценить содержание и динамику органических и минеральных форм азота, а также ферментов азотного цикла в условиях нулевой технологии обработки почвы. Исследования осуществлялись в производственном опыте, заложенном в СПК «Шилинское» в Красноярской лесостепи, в пределах Чулымо-Енисейского денудационного плато на юго-западной окраине Средней Сибири (56°37ʹ с.ш. и 93°12ʹ в.д). Период действия изучаемых технологий к началу наблюдений составил семь лет. В производственных посевах полевых культур был выделен реперный участок удлиненной формы площадью 500 м2. Почвенные образцы отбирали из слоев 0-5 и 5-20 см методом змейки. Объем выборки (n = 15) рассчитывали исходя из определенной до проведения опыта величины варьирования почвенного плодородия. Почвенный покров представлен сочетанием черноземов выщелоченных средне- и многогумусных среднемощных глинистых пылевато-иловатых. Прекращение механического перемешивания почвы с сохранением растительных остатков на поверхности почвы затормаживает минерализацию лабильных органических соединений в период формирования продукционного процесса растений. Сезонный ритм динамики азота трудно- и легкогидролизуемых соединений также свидетельствует о подавлении активности процессов, запускающих разложение соединений белковой природы. Значительные изменения в содержании минеральных форм азота связаны с перераспределением фитомассы растений в пользу надсеменной части пахотного слоя. Аккумуляция окисленных соединений азота нарастает во второй половине вегетации. Ферментативная активность отражает стадии превращения азотсодержащих соединений. Уреазная активность почвы является более чувствительной к изменению способа основной обработки в сравнении с активностью протеолиза.

Нулевая технология обработки, органические и минеральные формы азота, активность уреазы и протеазы

Короткий адрес: https://sciup.org/140294681

IDR: 140294681 | УДК: 631.416.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-69-75

Текст научной статьи Сезонная динамика азотсодержащих соединений и активность ферментов агрочернозема при использовании нулевой технологии обработки

сти биологических процессов в почве, поскольку от них зависит специфика подходов к оптимизации азотного питания растений и управлению плодородием почвы. Изученность этих вопросов здесь крайне недостаточна.

Цель исследований – оценить содержание и динамику органических и минеральных форм азота, а также ферментов азотного цикла в условиях нулевой технологии обработки почвы.

Объекты и методы. Исследования проводились на производственном комплексе «Ши-линское», расположенном в пределах Чулымо-Енисейского денудационного плато югозападной окраины Средней Сибири (56°37 ′ с.ш., 93°12 ′ в.д.). Продолжительность изучения влияния почвозащитной технологии к моменту начала настоящего исследования составила семь лет. В течение вегетационного сезона 2013 г. земельный массив находился в условиях химического пара. Здесь была проведена трехкратная обработка баковой смесью из гербицидов «Топик» и «Ковбой», фунгицида «АльтоСу-пер» и инсектицида «Карате». В третьей декаде августа без предварительной подготовки почвы была посеяна озимая тритикале комбинированным агрегатом СС-6. Ее вегетационный период пришелся на 2014 г.

Объект исследования – чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный силь-носмытый легкоглинистый на красно-бурой глине. Почва опыта характеризируется средним содержанием гумуса (4,7 %) и нейтральной реакцией среды (рНН2О – 6,8), высокой суммой обменных оснований (60–62 ммоль/100г почвы), степень насыщенности основаниями составляет 99 %. В пределах производственных посевов был выделен реперный участок удлиненной формы площадью 500 м2. Трижды за вегетационный сезон из слоев 0–5 и 5–20 см отбирали почвенные образцы методом змейки. Объем выборки составил 15 индивидуальных проб. В годы наблюдений распределение тепла и влаги было неодинаковым (табл. 1).

Таблица 1

|

Год |

Месяц |

∑t > 10 °C за период активной вегетации |

||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

||

|

Средняя температура воздуха, °С |

||||||

|

2013 |

7,2 |

15,0 |

18,6 |

16,5 |

6,5 |

1535 |

|

2014 |

6,8 |

16,0 |

19,2 |

15,9 |

6,5 |

1565 |

|

Норма |

8,7 |

15,5 |

18,3 |

14,9 |

8,3 |

1627 |

|

Осадки, мм |

||||||

|

2013 |

103,8 |

60,2 |

50,5 |

93,9 |

58,7 |

367,1 |

|

2014 |

53,5 |

50,4 |

89,4 |

74,9 |

32,4 |

300,6 |

|

Норма |

34,7 |

46,8 |

64,5 |

58,6 |

42,5 |

247,0 |

Метеорологические показатели в годы наблюдений

Температура воздуха в вегетационный сезон 2013 г. была ниже нормы в начале и конце вегетационного сезона. За теплый период этого года выпало 367 мм осадков. Относительно влажными оказались май и июнь. Следующий сезон характеризовался большим накоплением тепла и приближался к норме. Исключение составили майский и сентябрьский периоды наблюдений. Количество осадков колебалось в широком диапазоне, с тенденцией к превышению средней многолетней нормы. Дальнейшее увеличение количества осадков происходило в период август – сентябрь. На протяжении большинства месяцев теплого периода 2014 г. увлажнение было несколько повышенное относительно средней многолетней нормы, но ниже, чем в предыдущий сезон. Максимальное количество осадков выпало лишь в июле – 89 мм. Согласно Г.Т. Селянинову, величина ГТК за июнь-август составила 1,3.

Химические и физико-химические показатели получены по общепринятым методам [4]. Содержание легко-(Nлг) и трудногидролизуемого (Nтг) азота – по Корнфилду, аммонийного азота (N-NH4) – колориметрически с реактивом Несслера, нитратного азота (N-NO3) – по Грандваль-Ляжу. Ферментативную активность почвы определяли: протеазу – по Гоффману и Тейхеру, уреазу – по А.Ш. Галстяну [5] в период вегета- ции озимой тритикале в 2014 г. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ MS Excel.

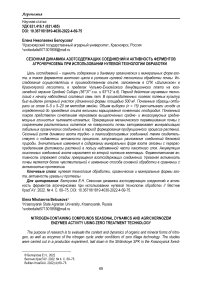

Результаты и их обсуждение. Технологии основной обработки почвы оказывают существенное влияние на агрофизические параметры и биохимическую напряженность, от которых зависит мобилизация доступных растениям питательных веществ [6]. Полученные нами данные иллюстрируют значительное преобладание среди органических соединений трудногидролизуемой фракции азота (рис. 1). Период парования (2013 г.) сопровождался их слабым накоплением. Вероятно, процессы превращения растительного материала, поступившего в почву, затормаживались в первой половине вегетационного периода. Лишь в фазу кущения озимой тритикале количество N тг достигло наибольших величин, указывая на снижение подвижности органических форм азота. В вегетационный сезон 2014 г. пик накопления обнаруживался в июле, когда растения находились в фазе колошения. Причинами этого являлись понижение температуры под мульчирующим слоем оставленных пожнивных остатков предшествующих полевых культур, многократное применение пестицидов, нарушающих активность микроорганизмов, участвующих в превращении органических соединений азота.

Рис. 1. Динамика содержания трудногидролизуемых □ и легкогидролизуемых форм азота в слоях почвы 0–5 (А) и 5–20 см (Б)

Обозначенное способствовало длительному периоду «раскачивания» процессов трансформации органических форм азота в почве.

Легкогидролизуемая фракция азота – ближайший резерв азотного питания растений. В период парования, а далее под посевами озимой тритикале наблюдалась небольшая амплитуда колебаний соединений азота, переходящих в 1 н NaOH гидролизат, что соответствовало средней обеспеченности азотом (рис. 1). Наибольшее их содержание найдено, когда растения достигли фазы цветения. В течение летнего периода накопление азотсодержащих соединений сменялось расходованием на образование минеральных форм.

Таким образом, на фоне нулевой обработки сезонный ритм динамики азота трудно- и легкогидролизуемых соединений свидетельствовал о подавлении активности процессов, запускающих разложение соединений белковой природы.

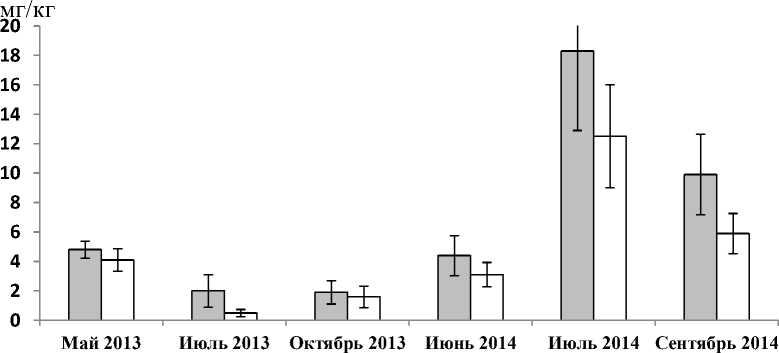

Сложные превращения азота почвы из одной формы в другую связаны с протеолитической активностью ферментов, которые продуцируются в почву как микроорганизмами, так и корнями растений. Результаты наших наблюдений обнаружили, что интенсивность протеолиза находилась в сопряжении с изменениями N лг , прежде всего в фазу цветения – восковой спелости культуры (r = 0,61). Под вегетирующими посевами озимой тритикале отмечался всплеск активности протеазы во второй половине вегетации в верхней части пахотного слоя, что обеспечивало последующее накопление минеральных форм азота (рис. 2, 3). Очевидно, интенсивность биохимических процессов в зоне активной деятельности корневой системы определялась температурными условиями (r = 0,77) и не зависела от условий увлажнения (r = -0,07).

Таблица 2

Активность протеазы пахотного слоя чернозема выщелоченного в условиях нулевой технологии, мг аминного азота / 10г почвы за 20 ч (2014)

|

Статистические параметры |

Срок определения |

|||||

|

25.06.2014 |

28.07.2014 |

18.09.2014 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

x ̅ ± Sx |

7,8 ± 0,4 |

7,8 ± 0,3 |

12,5 ± 2,6 |

9,4 ± 0,6 |

10,1 ± 0,6 |

10,2 ± 0,6 |

|

V, % |

9,8 |

7,6 |

3,6 |

12,2 |

9,6 |

10,5 |

|

Sх, % |

2,5 |

2,0 |

9,6 |

3,2 |

2,6 |

2,8 |

Следующая стадия превращения азоторгани-ческих соединений связана с действием фермента уреазы, который вызывает гидролитическое расщепление связи между азотом и углеродом в молекулах органических веществ [7]. На этом этапе в процессе аммонификации высвобождается аммиак, который служит источником питания. Наблюдения за уреазной активностью агрочерноземов показали слабую напряженность биохимических процессов, согласно шкале [8], на протяжении всего вегетационного сезона (табл. 3).

Таблица 3

|

Статистические параметры |

Срок определения |

|||||

|

25.06.2014 |

28.07.2014 |

18.09.2014 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

x ̅ ± Sx |

1,2 ± 0,2 |

0,9 ± 0,2 |

1,6 ± 0,4 |

1,8 ± 1,0 |

1,7 ± 0,4 |

1,1 ± 0,1 |

|

V, % |

9,8 |

7,6 |

48,1 |

12,2 |

42,1 |

23,2 |

|

Sх, % |

5,5 |

11,3 |

2,6 |

3,2 |

11,1 |

6,2 |

Активность уреазы пахотного слоя чернозема выщелоченного в условиях нулевой технологии, мг мочевины / 10 г почвы за 24 ч

Существенное влияние на формирование низкого уровня гидролитического расщепления мочевины могли оказывать неблагоприятные гидротермические условия вегетационного сезона, и прежде всего фактор «температура» (r = 0,78). Кроме того, ингибирующее воздействие на уровень активности ферментов азотного цикла обусловлено использованием пестицидов [9].

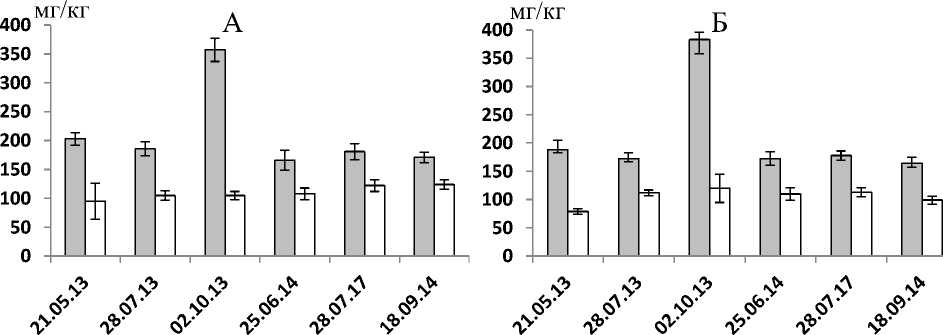

Экспериментальные данные иллюстрируют, что отказ от механической обработки почвы обнаруживает схожий характер динамики восстановленных соединений азота по годам исследо- вания и указывает на очень низкие количественные оценки по шкале, предложенной [10]. Наибольшая концентрация обменного аммония в почве этого варианта найдена в середине вегетационного сезона 2013 г. Тем не менее их значения следует отнести ко второму классу обеспеченности элементом питания. Исчезновение аммиачного азота в почве под растениями (табл. 4) связано с биологическим закреплением минеральных соединений азота микрофлорой почвы в результате внесения в почву растительных материалов, бедных азотом [11].

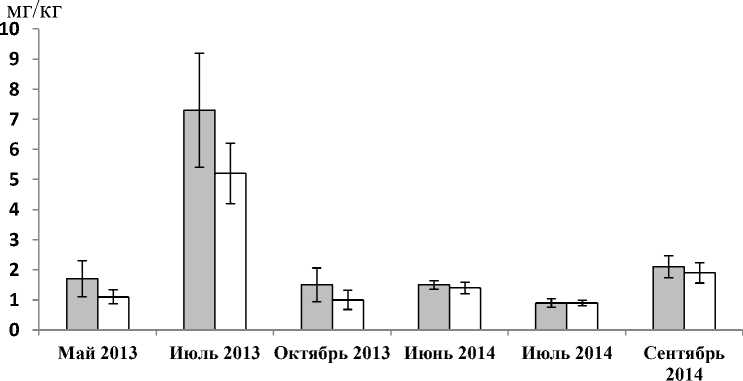

Рис. 2. Динамика содержания аммиачного азота в пахотном слое чернозема выщелоченного, мг/кг

Дальнейший биохимический процесс преобразования азотистых соединений (нитрификация) выявил депрессию в образовании нитратного азота. Его содержание в почве исследуемых слоев не выходило за пределы первого класса обеспеченности. По-видимому, одной из причин угнетения процесса нитратонакопления в течение периода вегетации 2013 г. являлись неблагоприятные гидротермические условия (рис. 3). Низкий уровень содержания нитратного азота в летний период обусловлен комплексом факторов: потребление возделываемой культурой, снижение уровня влажности почвы, ухудшение аэрации в результате ее уплотнения и поглощения кислорода корневой системой однолетних злаков.

Рис. 3. Динамика содержания нитратного азота в пахотном слое чернозема выщелоченного, мг / кг

В течение первой половины вегетации накопление тепла было ниже нормы, тогда как количество осадков превышало ее. Наибольшего развития процесс образования нитратного азота достигал в почве под посевами озимой тритикале. В фазу ее цветения содержание элемента соответствовало пятому классу обеспеченности. Обозначенное согласуется с экспериментальными материалами [12, 13], подтверждающими возможность повышения нитрифицирующей способности почвы в условиях технологии прямого посева.

Заключение

-

1. На фоне многолетнего использования нулевой обработки динамика азота трудно- и легкогидролизуемых соединений указывала на слабые значения активности процессов, запускающих разложение соединений белковой природы.

-

2. Процессы превращений органических форм азота в период вегетации озимой тритикале определялись уровнем протеолитической активности (r = 0,61). Уреазная активность в целом свидетельствовала о слабой биологической активности почвы, что обусловливало низкие значения содержания аммонийного азота. Динамика активности исследуемых ферментов определялась температурными условиями вегетационного сезона (r = 0,77–0,78).

-

3. Использование нулевой технологии в условиях химического парования и возделывание зерновой культуры по пару обеспечивали низкий уровень накопления нитратного азота.

Список литературы Сезонная динамика азотсодержащих соединений и активность ферментов агрочернозема при использовании нулевой технологии обработки

- Белоусова Е.Н. Влияние почвозащитных технологий на плотность и твердость чернозема выщелоченного // Вестник КрасГАУ. 2015. № 11. С. 3-9.

- Влияние минимизации обработки чернозема выщелоченного на вынос яровой пшеницей почвенного азота в лесостепи Западной Сибири / И.Н. Шарков [и др.] // Агрохимия. 2019. № 9. С. 67-73.

- Чупрова В.В. Запасы, состав и трансформация органического вещества в пахотных почвах Средней Сибири // Бюл. Почв. ин-та им. B.В. Докучаева. 2017. Вып. 90. С. 96-116.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. М.: ГЕОС, 2006. Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005.

- Белоусова Е.Н., Белоусов А.А. Трансформация азотсодержащих соединений чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки // Вестник КрасГАУ. 2017. № 5 (128). С. 149-156.

- Оценка ферментативной активности черноземов Ростовской области под бинарными посевами подсолнечника / Т.В. Минникова [и др.] // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2017. № 6. C. 141-155.

- Казеев К.Ш., Колесников С.И. Биодиагностика почв: методология и методы исследований. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2012. 260 с.

- Трансформация азота и активность уреазы при использовании гербицидов / А.А. Белоусов [и др.] // Вестник КрасГАУ. 2019. № 11 (152). С. 9-15.

- Кочергин А.Е., Рущик Г.А., Волощук А.Т. Режим нитратного азота и обменного аммония в серых лесных почвах подтаежной зоны Омской области // Агрохимия. 1983. № 5. С. 3-9.

- Семенов В.М. Современные проблемы и перспективы агрохимии азота // Проблемы агрохимии и экологии. 2008. № 1. С. 55-63.

- Влияние минимизации основной обработки почвы на плодородие чернозема типичного / Д.В. Дубовик [и др.] // Агрохимия. 2021. № 3. С. 22-27.

- Минникова Т.В., Мокриков Г.В., Казеев К.Ш. Влияние технологии No-till на нитрифицирующую активность черноземов Ростовской области // Агрохимия. 2017. № 9. С. 33-38.