Сезонная динамика эмиссии СО2 из аллювиальных луговых почв дельты р. Селенги

Автор: Мильхеев Е.Ю.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (26), 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки дыхания с поверхности аллювиальных луговых почв дельты р. Селенги. Измерение эмиссии СО2 проводили в 2015-2017 гг. (май-сентябрь) камерным методом. Установлено, что динамика почвенной эмиссии СО2 обусловлена влиянием ряда факторов: временем года, содержанием органического вещества, гидротермическими условиями. Почвенные гидротермические условия в большей степени определяли интенсивность и особенности сезонной динамики почвенных потоков СО2. Определяющую роль в изменениях скорости выделения СО2 из почвы в течение вегетационного сезона играла температура верхнего слоя почвы. Условия увлажнения не играют значимой роли в формировании потока углекислого газа.

Почвенное дыхание, температура почвы, влажность почвы, дельта, луговые почвы, сезонная динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/148328096

IDR: 148328096 | УДК: 631.433.3 | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-4-41-47

Текст научной статьи Сезонная динамика эмиссии СО2 из аллювиальных луговых почв дельты р. Селенги

Одной из важнейших экосистемных функций почв, актуальность которой в настоящее время несомненна, является газообмен с атмосферой [Кудеяров, 2015]. Этот биогеохимический процесс тесно связан с продуктивностью экосистем и плодородием почвы и считается ключевым индикатором здоровья и качества почвы, отражающим уровень микробиологической активности [Miriam Muñoz-Rojas et al., 2016]. «Дыхание почв» — это процесс газообмена между почвой и атмосферой, интенсивность которого зависит от жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и дыхания корней растений.

Среди факторов окружающей среды температура и влажность почвы признаны наиболее влиятельными факторами, контролирующими скорость обмена углекислого газа на поверхности почвы. Эти факторы, взаимодействуя между собой, влияют на продуктивность наземных экосистем и скорость разложения органического вещества почвы [Tang et al., 2020].

С помощью полевых наблюдений за почвенным дыханием бывает очень сложно определить влияние температуры и других факторов на скорость эмиссии СО2 [Курганова и др., 2019]. Одновременно с этим оценка сезонной динамики эмиссии углекислоты из почв на региональном и глобальном уровне имеет самую высокую неопределенность среди всех компонентов углеродного цикла [Bond-Lamberty, Thomson, 2010]. Величины почвенного дыхания демонстрируют высокую пространственную [Mukhortova et al., 2021] и временную неоднородность как на уровне биомов, так и на региональном уровне [Kurganova et al., 2022].

Динамичность потоков СО2 из почв в разные периоды года зависит от сезонных изменений экологических факторов. Для более точного представления механизма воздействия основных экологических факторов на эмиссию СО2 важно проводить конкретные натурные измерения в разных биоклиматических зонах. Районы Дальнего Востока, Восточной Сибири, горные и полупустынные регионы страны до настоящего времени недостаточно изучены в отношении почвенного дыхания. Нехватка экспериментальных исследований в этих регионах является главным препятствием и значительно увеличивает неопределенность при получении оценок общего дыхания почв Российской Федерации. Основные мониторинговые наблюдения за дыханием почв приходятся на лесные и болотные экосистемы, в то время как травяные ценозы остаются малоизученными [Курганова и др., 2019]. При этом их вклад в создание положительного углеродного баланса на территории России довольно значителен [Golubyatnikov et al., 2023].

Цель работы — оценить дыхание почв с поверхности аллювиальных луговых почв дельты р. Селенги в зависимости от гидротермических условий вегетационного сезона.

Объекты и методы исследования

Сезонные наблюдения за интенсивностью выделения СО2 с поверхности аллювиальной луговой почвы проводили на экспериментальном участке, который находился в периферической части дельты р. Селенги (52°00′ с. ш., 106°32′ в. д.). Разнообразие экологических условий обусловливает формирование в дельте различных типов почв и растительных сообществ. Современные дельта и пойма заняты в основном аллювиальными почвами, древняя дельта в Калтусном тектоническом прогибе — болотными низинными почвами, плиоцен-плейстоценовые озерноречные террасы — почвами подтайги. Основная часть дельты покрыта луговой растительностью, представляющей наиболее ценные сельскохозяйственные угодья, используемые под сенокосы и пастбища.

На отложениях суглинистого гранулометрического состава представлены почвы высоких островов лопастной дельты. Почвы этих территорий относятся к типу аллювиальных луговых, они покрыты злаково-разнотравно-осоковым сообществом. Почвенный профиль состоит из горизонтов: AU(0-29)–C(ca)~~(30-70+). Почва аллювиальная луговая среднесуглинистая (Mollic Fluvisols по WRB). Содержание органического углерода — 4,3 %, слабощелочной реакции среды рН=7,5.

На процессы гумусообразования и продуктивность фитоценозов положительное влияние оказывает относительная мягкость климата, обусловленная близостью озера Байкал. Основная часть осадков выпадает во второй половине лета, при общей сумме 400 мм. Среднегодовая температура воздуха составляет –1 ºС, средняя температура самого холодного месяца (январь) — –25 ºС, самого теплого (июля) — +21 ºС. Наибольшая континентальность (85–90) климата характерна для межгорных впадин Забайкалья, а наименьшая (67–73) — для побережья Байкала [Жуков, 1960]. В пределах поймы грунтовые воды залегают близко к поверхности, на глубине 0,5–3 м, в надпойменных террасах глубина залегания составляет 8–15 м.

Эмиссия углекислого газа с поверхности почвы измерялась в течение вегетационных сезонов 2015–2017 гг., с мая по сентябрь включительно (1 раз в 7–10 дней), абсорбционным методом в модификации И. Н. Шаркова (1997). Для этого были использованы сосуды с крышкой из полипропилена, имеющие диаметр 10 см и высоту 15 см. Сосуд-изолятор врезался в грунт на глубину 5 см, надземная часть растений удалялась, внутрь помещалась чашечка диаметром 5 см с раствором щелочи (10 мл 1 н. NaOH). На 24 часа сосуд закрывали крышкой, после чего извлекали чашку и титровали раствор 0.2 н HCl по фенолфталеину. Количество СО2, которое выделилось с поверхности почвы за экспозицию, рассчитывали исходя из холостого титрования (в период экспозиции щелочь помещали в сосуд без почвы). Определение эмиссии СО2 совмещали с измерением температуры и влажности верхнего слоя почвы (Decagon 5TM). Статистическая обработка данных была проведена при помощи программы Microsoft Excel 2016.

Результаты и обсуждение

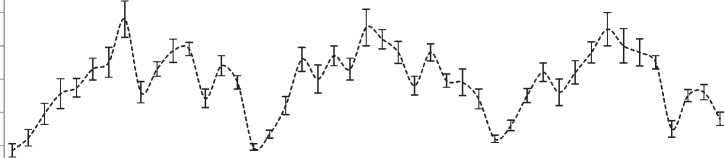

Особенности почвенно-климатических условий Западного Забайкалья оказывают влияние на сезонную продолжительность, характер тренда и суммарную эмиссию углекислого газа. На протяжении всего вегетационного сезона (май-сентябрь) и по годам наблюдений (2015–2017) поток СО2 с поверхности аллювиальных луговых почв был неравномерным (рис. 1).

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 1. Сезонная динамика эмиссии СО2 из аллювиальных луговых почв с мая по сентябрь (2015–2017 гг.)

Низкие показатели почвенного дыхания в начале вегетационного сезона наблюдались во все годы мониторинга эмиссии СО2 (8,5–12 г СО2/м2 в сутки). Пониженная температура почв (4–6 ºС) в это время обусловливалась глубоким промерзанием и медленным весенним прогреванием почвы, помимо этого в почве был избыток влаги, которая скопилась из-за предшествующего холодного периода года.

Есть предположение, что углекислый газ в данных условиях мог сорбироваться в почве, следовательно, диффузия воздуха из нижних горизонтов вносила некоторый вклад в дыхание исследованных аллювиальных луговых почв. Согласно исследованиям [Федоров-Давыдов, Гиличинский, 1993], оттаивание мерзлотного горизонта может привести к высвобождению углекислоты из кристаллов льда.

Увеличение эмиссионного потока СО2 проявлялось в связи с подъемом температуры воздуха и прогреванием верхнего слоя почвы (1–2 декада июня) благодаря приросту корневой системы растений и активизации почвенной микрофлоры. Также процесс повышения потока СО2 был усилен за счет десорбции. Например, в 2016 г. эмиссия диоксида углерода с поверхности исследованных почв составила 36 г СО2/м2 в сутки. Следствием обильных осадков и быстрого прогревания почвы до 18–20 °С явилось дальнейшее увеличение интенсивности почвенного дыхания.

Динамика эмиссии диоксида углерода в зависимости от года исследований максимальных абсолютных значений наблюдается со 2-й декады июля и до конца августа, достигая в среднем 35 г СО2/м2 в сутки. После выпадения осадков обычно отмечались самые высокие значения эмиссии СО2.

Данное повышение интенсивности выделения СО2 из почв происходит в связи с ростом и развитием растительной биомассы, накоплением тепла в верхних горизонтах почвы, увеличением корневого и микробного дыхания.

Согласно исследованиям, дыхание корней увеличивается пропорционально росту биомассы и пика достигает в фазе цветения. Эмиссия СО2 за счет корней растений может составлять до 80 % от общего дыхания почв [Благодатский и др., 1993]. В это время были зафиксированы максимальные среднемноголетние суммы осадков и температур. Это вызвало всплеск эмиссии СО2 из почвы, что достигало порой весьма значительных величин — 48 г СО2/м2 в сутки. Эмиссия СО2 из исследованных почв в конце августа была неравномерной, с чередованием подъемов и спадов. Эти колебания происходили под влиянием постепенного понижения температуры воздуха или же недостаточного увлажнения. На количество выделения СО2 из почв большое влияние оказала активность микрофлоры. Усиление или ослабление микробиологической активности, в свою очередь, зависело от температуры и влажности почвы, а также поступления в почву растительного опада.

Высокая вариабельность эмиссии СО2 обусловлена резкими изменениями температуры и влажности почв, континентального климата Западного Забайкалья. При чередовании увлажнения и высыхания почв поток углекислого газа из них возрастает [Шарков, 1997]. Из состояния латентности гидролитическая микрофлора выходит благодаря обильному увлажнению почв, особенно после засухи, увеличивая мобильность и доступность для микроорганизмов биофильных элементов [Паникова и др., 1991]. Чем дольше происходит процесс иссушения почвы и при более высокой температуре, тем активнее минерализуется почвенное органическое вещество, особенно после увлажнения [Шарков, 1997].

Только в середине вегетационного сезона была установлена прямая положительная связь между влажностью почвы и дыханием. Достоверная зависимость между эмиссией СО2 и влажностью почвы отсутствовала, коэффициент линейной корреляции составил r = 0,42. Ограничение эмиссионного потока СО2 происходило, вероятно, из-за пониженной температуры почвы в начале и конце вегетационного периода. Из-за сравнительно небольших изменений такого параметра, как влажность почвы, ее влияние на эмиссию СО2 неоднозначно.

Высокий коэффициент корреляции между активностью дыхания и температурой почвы (r = 0,75) вызывает интерес. В начале вегетационного сезона, когда почва в недостаточной степени прогрета, скорость эмиссии СО2 невелика. За подъем кривой дыхания отвечает повышение температуры воздуха. Проводилась работа по взаимосвязи температуры почвы и эмиссии СО2 [Курганова, 2010]. Была отмечена положительная связь между эмиссией СО2 и температурой почвы (r = 0,54–0,79). В то же время с влажностью почв эта взаимосвязь не так тесна и может быть положительной или отрицательной.

Заключение

Мониторинговые наблюдения за дыханием почв показали высокую вариабельность эмиссии СО2 в течение вегетационного периода. В годы исследований эмиссия углекислоты во многом была обусловлена температурой и влажностью почв. Наименьшая интенсивность эмиссии СО2 отмечалась в начале вегетации из-за влияния низких температур, максимальных значений поток СО2 достигал после выпадения осадков. Начало роста эмиссии СО2 было связано с повышением температуры и влажности почвы (2-я декада июля — 2-я декада августа), далее ход кривой выделения СО2 из почвы повторял ход кривой температуры. Температура являлась основным предиктором, определяющим и контролирующим величину сезонных потоков углекислого газа из почв.

Список литературы Сезонная динамика эмиссии СО2 из аллювиальных луговых почв дельты р. Селенги

- Благодатский С. А., Ларионова А. А., Евдокимов В. В. Вклад дыхания корней 2 в эмиссию СО из почвы // Дыхание почвы. Пущино: Изд-во НЦБИ РАН, 1993. С. 26–32. Текст: непосредственный.

- Жуков В. М. Климат Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. 188 с. Текст: непосредственный.

- Кудеяров В. Н. Современное состояние углеродного баланса и предельная способность почв к поглощению углерода на территории России // Почвоведение. 2015. № 9. С. 1049–1060. Текст: непосредственный. DOI: 10.7868/S0032180X15090087

- Курганова И. Н. Эмиссия и баланс диоксида углерода в наземных экосистемах Рос- сии: автореферат диссертации на соискание доктора биологических наук. Москва, 2010. 50 с. Текст: непосредственный.

- Углеродный бюджет степных экосистем России / И. Н. Курганова, В. О. Лопес де Гереню, А. Т. Жиенгалиев, В. Н. Кудеяров // Докл. Академии наук. 2019. № 6. С. 732–735. Текст: непосредственный. DOI: 10.31857/s0869-56524856732-735

- Кинетические методы определения биомассы и активности различных групп поч- венных микроорганизмов / Н. С. Паников, М. В. Палеева, С. Н. Дедыш, А. Г. Дорофеев // Почвоведение. 1991. № 8. С. 109–120. Текст: непосредственный.

- Федоров-Давыдов Д. Г., Гиличинский Д. А. Особенности динамики выделения СО из мерзлотных почв // Дыхание почвы. Пущино: Изд-во НЦБИ РАН, 1993. С. 76–101. Текст: непосредственный.

- Шарков И. Н. Минерализация и баланс органического вещества в почвах агроценозов Западной Сибири: автореферат диссертации на соискание доктора биологических наук. Новосибирск: Изд-во СО ВАСХНИЛ, 1997. С. 33–59. Текст: непосредственный.

- Bond-Lamberty B., Thomson A. A global database of soil respiration data // Biogeo- sciences. 2010. V. 6. P. 1915–1926. DOI: 10.5194/bg-7-1915-2010.

- Golubyatnikov L. L., Kurganova I. N., Lopes de Gerenyu V. O. Estimation of Carbon Balance in Steppe Ecosystems of Russia. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2023; 1: 72–86. DOI: 10.1134/S0001433823010048.

- Kurganova I., Lopes de Gerenyu V., Khoroshaev D. et al. Temperature Sensitivity of Soil Respiration in Two Temperate Forest Ecosystems: The Synthesis of a 24-Year Continuous Observation. Forests. 2022. V. 9. P. 1374. DOI: 10.3390/f13091374.

- Miriam Muñoz-Rojas, Wolfgang Lewandrowski, Todd E. Erickson, Kingsley W. Dixon, David J. Merritt, Soil respiration dynamics in fire affected semi-arid ecosystems: Effects of Vegetation Type and Environmental Factors. Science of the Total Environment. 2016; 572: 1385–1394.

- Mukhortova L., Schepaschenko D., Moltchanova E. et al. Respiration of Russian Soils: Climatic Drivers and Response to Climate Change. Sci. Total Environ. 2021; 785: 147314. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147314

- Tang X., Du J., Shi Y. et al. Global Patterns of Soil Heterotrophic Respiration — A Meta- analysis of Available Dataset. Catena. 2020; 191: 104574.