Сезонная динамика минерального состава молока коров и его зависимость от применения сорбента в условиях радиоактивного загрязнения территории

Автор: Исамов мЛ. Н.Н., Исамов Н.Н., Анисимов В.С., Фригидова Л.М., Сидорова Е.В., Исакова В.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Формирование функций в эбриогенезе и раннем онтогенезе

Статья в выпуске: 4 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Известно, что количественный состав биогенных макро- и микроэлементов молока тесно связан с химическим составом и экологической загрязненностью кормов тяжелыми металлами. В пастбищный и стойловый период мы исследовали корма и молоко от дойных коров из личных подсобных хозяйств (ЛПХ), расположенных на территории Брянской области (Клинцовский и Новозыбковский районы, 2004-2007 годы), загрязненной 137Cs (670-1010 кБк/м 2) после Чернобыльской аварии. При проведении мониторинга все животные, получали специфический сорбент ферроцин, обеспечивающий эффективное снижение загрязненности молока радионуклидом 137Cs, в суточной дозе 6 г/гол. на протяжении 4 лет. Показано отсутствие критических концентраций тяжелых металлов в молоке и кормах на загрязненных радиоцезием территориях Брянской области. Количественные изменения состава макро- и микроэлементов в молоке были связаны с минеральным составом рациона и физиологическим состоянием животных. В основном причиной вариаций в минеральном обмене у обследованных коров был видовой состав растительности и состояние локальных участков пастбищ в весенне-осенний период, а также несертифицированные компоненты рационов в стойловый период. Имели место некоторые тенденции к снижению или повышению содержания химических элементов в молоке с меньшей удельной активностью по 137Cs. Исключение составили кобальт и алюминий, показатели по которым повысились соответственно в 1,8 и 1,5 раза (0,14-0,23 мг/л). Обеспечение рациона дойных коров поваренной солью в ЛПХ не всегда соответствовало нормативам. Существующий в регионе значительный дефицит по кобальту в пастбищном корме требует соответствующей коррекции за счет минеральных добавок. Применение ферроцина не оказало заметного влияния на минеральный обмен у животных. В то же время скармливание дойным коровам ферроцина (наряду с подбором менее загрязненных 137Cs пастбищ) позволило снизить максимальное содержание этого радионуклида в молоке из ЛПХ с 680 до 95 Бк/л. В целом наши данные по изучению минерального обмена и состава молока, полученные в районах, подвергшихся значительному радиоактивному заражению в результате Чернобыльской аварии, свидетельствуют об эффективности защитных мероприятий, проводимых на этой территории.

Радиоактивный цезий, микроэлементы, тяжелые металлы, молоко, корм

Короткий адрес: https://sciup.org/142133531

IDR: 142133531 | УДК: 636.2.034:591.146:57.043

Текст научной статьи Сезонная динамика минерального состава молока коров и его зависимость от применения сорбента в условиях радиоактивного загрязнения территории

Как известно, экологическое загрязнение среды соединениями металлов отражается на состоянии минерального обмена у продуктивных животных (1, 2), что, в свою очередь, определяет состояние их здоровья и, как следствие, качество и количество получаемой от них сельскохозяйственной продукции (3). На полноценность важнейшего продукта питания — молока влияет также избыток или дефицит микроэлементов в рационе животных (2, 4). Количественный состав биогенных макро- и микроэлементов молока тесно связан с химическим составом и экологической загрязненностью кормов (5), но недостаточно изучен в отношении сравнительных особенностей формирования и динамики.

Радионуклиды и тяжелые металлы, большинство из которых токсичны даже в микроколичествах, беспрепятственно переходят в молоко из корма (6). На территориях с радиационным загрязнением для снижения поступления радионуклидов в организм животных применяются специфические (ферроцианиды) и неспецифические (цеолиты и др.) сорбенты (7, 8). Последние зачастую рассматриваются как потенциально обладающие способностью влиять на обмен микроэлементов при поступлении с кор- мом в желудочно-кишечный тракт животного.

Мы оценили динамику содержания микро- и макроэлементов в коровьем молоке, производимом в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) на радиоактивно загрязненных территориях, и эффективность проводимых защитных мероприятий.

Методика. Исследования молока от дойных коров, которым для эффективного снижения его загрязненности радионуклидом 137Cs скармливали ферроцин в суточной дозе 6 г/гол. на протяжении 4 лет, проводили на загрязненной 137Cs (670-1010 кБк/м2) территории Брянской области в ЛПХ Клинцовского района (2004-2007 годы) как в пастбищный, так и в стойловый период. У всех животных, получавших сорбент, сопоставляли минеральный состав молока в группах с его исходно низкой (24-56 Бк/л) и высокой (358-591 Бк/л) степенью загрязнения 137Cs.

Молоко от утреннего доения предоставлялось владельцами животных в пункт сбора продукции. В процессе мониторинга отобрали 399 проб молока, в том числе из сельскохозяйственных предприятий. Объемы образцов для химического анализа составляли 50-100 мл, для радиометрии — по 1 л. Пробы молока подвергались сухому озолению по стандартной (ГОСТ 26929-94, ГОСТ 30178-96) и специально разработанной щадящей методике. Сначала пробы выпаривали в сушильном шкафу при 120130 °С, затем обугливали в два этапа (первый — при 150 °С, второй — при 180 °С). Озоление образцов молока проводили в муфельной печи со ступенчатым повышением температуры сжигания. Начальная температура — 250 °С при последующем повышении с интервалом 50 °С; максимальная конечная температура нагревания образцов не превышала 450-500 °С.

Пастбищную и луговую растительность исследовали в соответствии с Методическими указаниями Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства МСХ РФ (ЦИНАО, 1992) по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. Удельную концентрацию 137Cs в пробах определяли на универсальном спектрометрическом комплексе УСК Гамма Плюс (ЗАО «НТЦ Экс-пертцентр», Россия), содержание химических элементов — с применением плазменно-эмиссионного спектрометра Liberty-AX («Varian», Австралия).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ Microsoft Excel.

Результаты. Считается, что содержание минеральных веществ как в крови, так и в молоке у сельскохозяйственных животных относительно стабильно (1-3, 9). Однако данные, полученных нами за два пастбищных и один стойловый периоды с апреля 2004 по сентябрь 2005 года, выявили волнообразные колебания в концентрации химических элементов в молоке у коров из ЛПХ в Клинцовском районе. Из 14 биогенных макро- и микроэлементов у кальция концентрация оказалась наиболее стабильной: отклонения от среднего значения не превышали 8 %. Это объясняется физиологической ролью скелета, костная ткань которого выполняет функцию депо, стабилизирующего содержание Са как в крови, так и в молоке (вследствие этого с возрастом у старых высокоудойных коров при недостатке Ca в рационе развивается остеопороз). Более вариабельными были показатели по натрию (размах колебаний доходил до 39 %). Изменения количества Ха в молоке, вероятно, зависели от неравномерного поступления поваренной (кормовой) соли с повседневным рационом. Исходя из постулата о натрий-калиевом насосе и кальций-натриевых каналах в мембранах клеток, казалось, следовало бы ожидать аналогичных результатов по калию. Между тем динамика концентрации этого макроэлемента носи- ла иной характер. Его содержание в молоке снижалось в пастбищный период, стабилизировалось в стойловый (зимний) и продолжало уменьшаться в следующий пастбищный период. Подобное могло быть связано с систематическим применением специфического сорбента — ферроцина, позволявшего снижать содержание 137Cs в молоке в 5-10 раз (10).

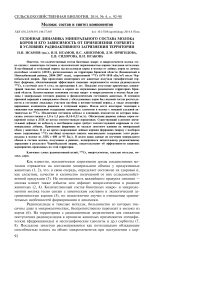

Из микроэлементов наиболее стабильные показатели в динамике установили у цинка, кобальта, никеля и кадмия (среди тяжелых металлов последний, как известно, наиболее токсичен). Значительный размах колебаний отмечали по свинцу (рис. 1). Для всех остальных биогенных химических элементов и в стойловый, и в пастбищные периоды показатели характеризовались меньшим варьированием. Так, минимальное и макси мальное содержание меди и марганца различалось соответственно в 2,2 и

Рис. 1. Сезонная динамика содержания тяжелых металлов в молоке коров на территории с радиоактивным загрязнением 137Cs (6701010 кБк/м2) при включении в рацион сорбента ферроцина : 1 — Pb, 2 — Ni, 3 — Cd, 4 — Co; I — 23 апреля, II — 6 сентября, III — 18 ноября (2004 год), IV — 21 апреля, V — 18 мая, VI — 9 июля, VII — 22 сентября (2005 год) (личные подсобные хозяйства, Клинцовский р-н, Брянская обл.).

1,8 раза, причем у первого из этих металлов оно увеличивалось, у второго — уменьшалось. Следует отметить, что подобный характер изменений наблюдался только в период с апреля 2004 по апрель 2005 года. В после -дующие сроки отбора проб кривые, отражающие колебания количества указанных микроэлементов в молоке в диапазоне от 15 до 25 мкг/л, были почти параллельными. Вероятно, взаи мовлияние Си и Mn можно рассматривать как конкуренцию, которая, по-видимому, наступает только при нарушениях в минеральном обмене веществ у животных с выходом за пределы «физиологического коридора», то есть при значительном превышении в рационе количества одного микроэлемента над другим.

Колебания в содержании стронция, молибдена и хрома носили волнообразный характер с двумя вершинами — в ноябре 2004 и в мае 2005 года. Для марганца и железа была характерна растянутая волна, второй подъем которой пришелся на сентябрь 2005 года. Алюминий в 2004 году имел два пика — в начале пастбищного и стойлового периодов. У свинца также наблюдали два пика, но только в начале пастбищных периодов (см. рис. 1). Незначительной амплитудой колебаний анализируемого показателя никель был сходен с магнием и железом.

Сопоставление количественных характеристик макро- и микроэлементов в ЛПХ и расположенных рядом общественных хозяйствах Клинцовского района в июле 2005 года не выявило существенных различий. Не отмечали их в целом и по сравнению с показателями для наиболее загрязненных хозяйств (266-869 кБк/м2) Новозыбковского района в исследованиях 2000-2004 годов (6, 11).

В то же время по некоторым металлам полученные результаты несколько отличались от представленных нами ранее (в 2000-2003 годах) для весенних и осенних периодов пастбищного сезона в наиболее загрязненных 137Cs хозяйствах Новозыбковского района (6, 11). Так, в двух хозяйствах этого района мы не обнаружили существенной разницы между химическим составом молока, но регистрируемые здесь показатели по биоген ным микро- и макроэлементам несколько отличались от таковых в других регионах (4, 12). Результаты исследования молока на содержание тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd), проведенные в эти же сроки в Республике Татарстан (5), также несколько отличались от полученных нами данных. В окрестностях индустриальных агломераций Татарстана показатели были несколько ниже по Zn, но значительно выше по Cu, Pb и Cd. Количество свинца в молоке в отдельных хозяйствах даже превышало ПДК (5). Тем не менее, в целом (несмотря на обнаруженные на загрязненных 137Cs территориях Брянской области отличия в показателях для микро- и макроэле ментов от приведенных в других исследованиях) все значения не превышали ПДК для сельскохозяйственной продукции.

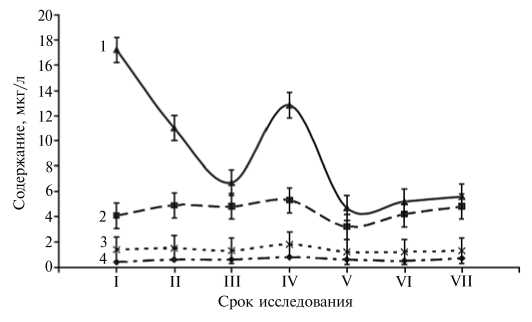

Рис. 2. Динамика содержания тяжелых металлов (ТМ) в образцах пастбищной и луговой травы: а — июль, б — сентябрь (Клинцовский р-н, Брянская обл., 2005 год).

Однако наличие подобных колебаний свидетельствовало о том, что количество биогенных элементов и их химических аналогов в молоке могло быть связано с минеральным составом рациона (13). Поэтому мы исследовали отобранные в июле и сентябре 2005 года и высушенные образцы луговой и пастбищной растительности, используемой как в период выпаса, так и при заготовке сена на стойловый период. Результаты продемонстрировали, что в сентябре по большинству химических элементов показатели в целом возросли. Одна ко по K, Mg, Na и Ca, в частности, превышение в 1,4 раза было недостоверным (р > 0,05). Кратность увеличения содержания для Sr, Cu, Zn, Fe, Co, Ni, Al, Cr и Mn составила от 1,6 до 3,2 раза (элементы расположены по возрастанию кратности). Количество Pb и Cd изменялось в пределах статистической ошибки измерений (рис. 2). В проведенном нами ранее исследовании растительности в Тульской и Орловской областях было установлено более высокое содержание Cr, Ni, Pb и Cd (7). При сопоставлении с данными по кормам в июле—сентябре 2005 года в молоке регистрировали сходную динамику увеличения количества Fe и Co, тогда как содержание Sr, Cu, Zn, Na, Al и Mn уменьшилось и не коррелировало с по казателями в корме.

Персонифицированный анализ изменений количества биогенных химических элементов в молоке подтвердил влияние индивидуальных рационов в ЛПХ на минеральный обмен у животных. Так, при химическом анализе молока на протяжении полутора лет с апреля 2004 по сентябрь 2005 года у нескольких коров выявили одно-два отклонения от средних показателей, которые были связаны с периодическим увеличением содержания Cu, Cd и Fe (особенно выраженным по последнему элементу). Кроме того, в другие сроки исследований имели место единичные значительные отклонения по Al и Mn. Однако размах колебаний для всех исследованных химических элементов не превышал величину ПДК для молока. Наоборот, у всех животных во все сроки исследований в молоке регистрировали дефицит по кобальту, содержание которого было ниже или около 1 мкг/л при дозе Со в рационе 17,3-43,1 мкг/кг сухого вещества и потребности дойных коров в этом микроэлементе 0,5-1,0 мг/кг сухого вещества рациона (1, 14). Иными словами, в пастбищный период на юго-западе Брянской области дефицит Со в кормах относительно норматива может быть весьма ощутимым и требует коррекции за счет добавления в суточный рацион коров 0,1-0,2 мг хлористого кобальта. При предвестниках анемии следует применять витамин В12.

Не исключено, что отмеченные выше значительные количественные изменения в химическом составе молока могли либо быть первым сигналом скрытого нарушения минерального обмена, либо указывать на конкурентное замещение одних химических элементов другими при содержании в корме выше максимально допустимого уровня, либо отражать приоритетное ингибирование. В подобных случаях необходимы диагностические исследования животных на наличие скрытой патологии и соответствующая коррекция рационов для оптимизации минерального обмена.

Выборка и год наблюдений

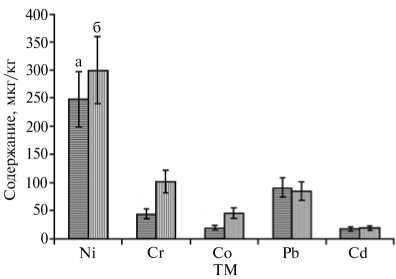

Рис. 3. Динамика содержания тяжелых металлов (А) и микроэлементов (Б) в молоке коров на территории с радиоактивным загрязнением 137Cs при длительном включении в рацион сорбента ферроцина : а — Cd, б — Co, в — Pb, г — Cr, д — Ni, е — Cu, ж — Fe; 1 — образцы из деревни Веприн, 2 — сборное молоко, 3 — образцы из деревни Ущерпье, 4 — образцы с высокой (466 Бк/л) степенью загрязнения 137Cs, 5 — образцы с низкой (24 Бк/л) степенью загрязнения 137Cs (личные подсобные хозяйства, Клинцовский р-н, Брянская обл.).

Скармливание дойным коровам на протяжении 4 лет ферроцина (наряду с подбором менее загрязненных 137Cs пастбищ) позволило снизить максимальное содержание этого радионуклида в молоке из ЛПХ с 680 до 95 Бк/л. Наиболее загрязненным как по 137Cs, так и по Pb оказалось молоко из деревни Ущерпье (рис. 3). Содержание кадмия здесь было таким же, как в деревне Веприн. Сборное молоко из других деревень Клинцовского района (см. рис. 3) имело более низкие показатели и по цезию, и по свинцу, и по кадмию. Мы не установили различий по хрому, но по железу, меди и никелю их отмечали (см. рис. 3). Четырехлетний мониторинг радиационной обстановки в Клинцовском районе подтвердил локальность первичных выпадений 137Cs, а содержание микроэлементов в молоке и кормах указывало на то, что в этом регионе отсутствует превышение ПДК и максимально допустимых уровней (МДУ) по тяжелым металлам.

Анализ данных по двум группам животных, сформированным в зависимости от степени загрязнения молока 137Cs (см. рис. 3), — с высокой (358-591 Бк/л) и низкой (24-56 Бк/л) удельной активностью образцов позволил оценить влияние ферроцина на минеральный обмен при многолетнем скармливании препарата в качестве сорбента цезия. Практически ни по кадмию, ни по свинцу (тяжелые металлы), ни по другим микроэлементам выраженных сорбционных свойств применявшегося препарата не выявили. Фактически имела место только некоторая тенденция к снижению или повышению содержания химических элементов в молоке с меньшей удельной активностью по 137Cs. Исключение составили кобальт и алюминий, показатели по которым повысились соответственно в 1,8 и 1,5 раза (0,14-0,23 мг/л).

В целом на основании результатов исследований, полученных нами как в настоящей, так и в более ранних работах (6, 7), можно сделать заключение, что за период, прошедший после Чернобыльской аварии, радиоактивное загрязнение пастбищ в Клинцовском и Новозыбковском районах Брянской области и систематическое применение ферроцина как специфического сорбента 137Cs не оказали заметного влияния на минеральный обмен у нескольких сменившихся за это время поколений животных.

Таким образом, в основном вариации в минеральном обмене у исследованных животных из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) обусловлены особенностями локальных участков пастбищ и видовым составом растительности в весенне-осенний период, а также использованием несерти-фицированных компонентов рациона в стойловый период. Полученные результаты показывают, что обеспечение рациона дойных коров поваренной солью в ЛПХ не всегда соответствует общепринятым нормативам. Имеющие место количественные изменения макро- и микроэлементов в молоке связаны с минеральным составом рациона и физиологическим состоянием животных. При этом максимальное содержание как биогенных, так и токсических химических элементов в молоке не превышало предельно допустимых концентраций. Существующий в регионе значительный дефицит по кобальту в пастбищном корме требует его коррекции.