Сезонная и пространственная изменчивость химического состава вод Верхнего Амура

Автор: Шестеркин В.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена сезонная и пространственная динамика содержания растворенных веществ в водах верхнего Амура. Дана гидрохимическая характеристика основных его составляющих - рр. Аргунь и Шилка. Показаны значительные вариации содержания главных ионов в зимнюю межень, органических веществ и железа общего - в период половодья. Установлена незначительная изменчивость химического состава вод верхнего Амура по длине в паводки.

Средний амур, аргунь, шилка, минерализация, биогенные и органические вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/14328955

IDR: 14328955 | УДК: 556.535.8(282.257.5)

Текст научной статьи Сезонная и пространственная изменчивость химического состава вод Верхнего Амура

Верхний Амур – участок р. Амур длиной 883 км выше г. Благовещенска, химический состав вод которого в основном формируется водами рр. Шилка и Аргунь, меньше – рр. Хумахэ, Амурхэ, Амазар и др. Площадь водосбора составляет 370 000 км3, среднемноголетний годовой сток – 900 м3/с. Основной объем стока проходит в весенне-летний период (86,3%), зимний составляет 1,5% [8].

Бассейн верхнего Амура охватывает территорию Забайкальского края и Амурской области (Российская Федерация), автономного района Внутренняя Монголия и провинции Хэйлунцзян (Китай), аймаков Хентий, Туве, Дорнод и Сухэ-Батор (Монголия). Активное освоение земель китайской части бассейна (урбанизация, мелиорация и др.), использование вод верхнего Амура для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Благовещенска и поселений определило особую значимость изучения химического состава его вод.

Гидрохимическая изученность верхнего Амура низкая. Мониторинг качества воды осуществляется Росгидрометом у левого берега Амура близ с. Черняево и г. Благовещенска, что недостаточно для такого протяженного участка. Опубликованные ранее материалы о химическом составе его вод [9, 14] в последние годы дополнены новыми данными, которые позволили получить более полную картину о пространственной и сезонной изменчивости их химического состава.

Объекты и методы

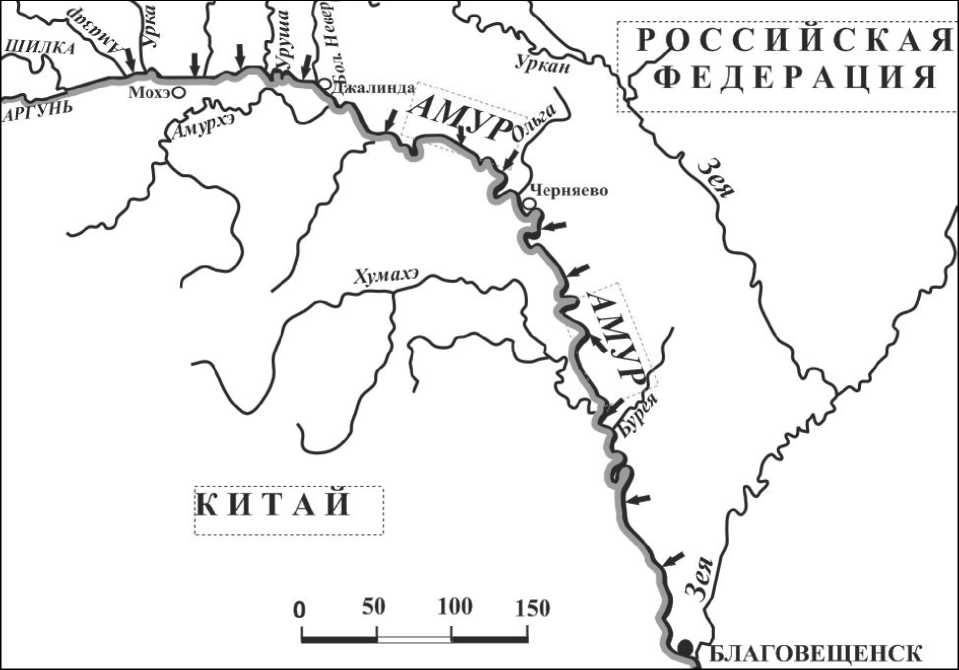

Исследования проводились в июле 2009 г. на участке Амура между устьем р. Амазар и г. Бла- говещенском на фарватере через каждые 50 км (рис. 1). Пробы воды отбирались с поверхности. Аналитические работы осуществлялись по общепринятым при гидрохимических работах методам [13]. В экспедиционных условиях определяли величину рН. Химический анализ проб воды на содержание главных ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42-, Cl-), биогенных (NO3-, NH4+, HPO42-, Feобщ.) и органических (перманганатная окисляе-мость (ПО), цветность) веществ проводили в ЦКП «Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов» (№ ROCC RU 0001 515988) при ИВЭП ДВО РАН.

В работе использованы опубликованные материалы Росгидромета, совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов.

Результаты исследования и их обсуждение Гидрохимическая характеристика рек Аргунь и

Шилка – составляющих верхнего Амура

Химический состав вод р. Аргунь (Хайлар) в основном формируется водами рек степной и лесостепной зон. Большие различия в содержании растворенных веществ в водах притоков наряду с активной хозяйственной деятельностью в китайской части бассейна определяют своеобразие химического состава вод. В последние годы к качеству вод р. Аргунь было привлечено внимание из-за переброски части стока в оз. Далайнор.

Кислородный режим в период открытого русла удовлетворительный. В 1962–1975 гг. содержание кислорода находилось в пределах 5,84–14,92 мг/дм3 (68–106% нас.), в 2011–2012 г. –

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений на верхнем Амуре

Fig.1. Scheme of the observation posts location on the upper Amur

6,54–10,1 мг/дм3 [5, 6]. Зимой нередко наблюдался дефицит кислорода: в 1963–1965 гг. содержание составляло 2,57–3,03 мг/дм3, в 2000 г. – 1,37– 1,99 мг/дм3 [10]. Более низкая концентрация (до 0,62 мг/дм3) отмечалась у пос. Молоканка в феврале 2006 г. [4].

Значения рН варьируют в больших пределах (6,75–8,65). Сезонные закономерности отсутствуют. Максимальные величины, свидетельствующие о «цветении» вод, отмечались в маловодные годы. В многоводном 2013 г. они изменялись от 7,10 до 7,45 [6].

Ионный состав характеризуется преобладанием HCO3- (24–47%-экв). Природные особенности территории обуславливают доминирование среди катионов Ca2+ (25–36%-экв), реже Na+ (до 25%-экв). В маловодные годы (1973–1975) в воде в основном преобладал Na+, в многоводные годы (1968–1970) – Ca2+. Натрий часто доминировал зимой, когда содержание HCO3- превышало 240 мг/дм3, а также в половодье, когда талыми снеговыми водами с поверхности водосбора выносилось много солей. Содержание Mg2+ находилось в пределах 6–20%-экв, SO42- и Cl- редко превышало 13 и 5%-экв соответственно. Поэтому по химиче- скому составу вода относится к гидрокарбонатно-му классу, группе кальция или натрия, I типу [1].

Концентрации главных ионов повышенные, изменяются в широких пределах (табл. 1). Наименьшие значения в основном отмечаются в паводки, реже – летнюю межень. Иногда содержание солей в паводки возрастает: в 1963 г. при повышении расходов воды с 630 до 1200 м3/с ее минерализация возросла с 99,9 до 132,3 мг/дм3. Зимой значение минерализации достигает максимума (до 1674 мг/дм3 у с. Усть-Уров в 1958 г.).

Содержание аммонийного и нитратного азота невысокое. В 1949–1985 гг. их значения у с. Кайластуй изменялись от предела обнаружения до 0,8 и 0,23 мг N/дм3 соответственно.

Максимум концентраций этих форм азота отмечается зимой: в 2012–2013 гг. у с. Олочи достигало 0,56 и 0,54 мг N/дм3 соответственно [5, 6]. В период открытого русла содержание аммонийного и нитратного азота находится ниже предела обнаружения. Более широко варьирует содержание минерального фосфора – от предела обнаружения до 0,22 мг Р/дм3 [11], причем сезонные закономерности в его содержании отсутствуют.

Содержание растворенных веществ в воде р. Аргунь у с. Олоча в 1962–1975 гг.

Table 1

Content of dissolved substances in the Argun River water at the village of Olocha in 1962–1975

|

Ca2+ |

Mg2+ |

HCO3- |

SO42- |

Cl- |

M |

Fe общ. |

ЦВ |

ПО |

|

мг/дм3 |

градус |

мг О/дм3 |

||||||

|

Зимняя межень |

||||||||

|

25,6–56,9 |

4,5– 47,7 17,7 |

101,9–555,7 |

12,3– 85,4 33,9 |

4,6–144,8 |

203,2–1135,2 |

0,0–0,67 |

1–45 |

4,6–26,2 |

|

38,0 |

257,6 |

37,7 |

460,3 |

0,18 |

16 |

10,6 |

||

|

Весеннее половодье |

||||||||

|

9,3–23,0 15,6 |

2,1–9,6 4,8 |

67,1–109,2 77,9 |

5,1–24,2 12,6 |

2,2–22,8 7,2 |

95,7–198,0 132,1 |

0,01– 0,20 0,08 |

8–68 25 |

6,4–24,6 13,3 |

|

Дождевой паводок |

||||||||

|

10,5–16,8 |

2,2–6,7 |

36,6–88,4 |

4,4–27,0 |

2,0–8,9 |

57,0–153,2 |

0,01– 0,21 0,09 |

8–80 |

5,7–19,5 |

|

13,2 |

3,9 |

62,0 |

6,5 |

3,9 |

101,1 |

49 |

13,4 |

|

|

Летне-осенняя межень |

||||||||

|

13,9–20,1 13,5 |

3,3–7,8 4,5 |

64,0–116,5 84,6 |

5,9–14,0 8,7 |

2,1–16,1 5,5 |

98,4–176,9 133,4 |

0,01– 0,25 0,07 |

4–50 19 |

5,1–16,0 9,7 |

Примечание: М – минерализация, ЦВ – цветность воды, числитель – интервал концентраций, знаменатель – среднее значение

Значения ПО средние и повышенные, химическоепотребление кислорода (ХПК) высокое и очень высокое (23 – 90 мг О/дм3). Максимальное содержание органического вещества отмечается в половодье и в паводки (табл. 1).

В широком диапазоне изменяется содержание Mn. Наибольшие значения отмечаются зимой вследствие поступления из донных отложений в воду в условиях дефицита кислорода. В феврале 2011 г. содержание Mn у с. Олочи достигало 1,05 мг/дм3 [3]. В 2012–2013 гг. значения были меньше (0,146–0,255 мг/дм3). В период открытого русла содержание Mn в основном находилось ниже 0,11 мг/дм3, лишь в многоводном 2013 г. достигало 0,279 мг/дм3 [7].

Сезонная динамика содержания Feобщ. подобна динамике Mn. В 1949–1985 гг. его концентрация у с. Кайластуй в половодье изменялась в пределах 0,01–0,89 мг/дм3, в паводки – 0,01– 0,69 мг/дм3, в зимнюю межень – 0,02–1,60 мг/дм3 [11]. Максимальное значение (5,3 мг/дм3) отмечалось при дефиците кислорода в 2006 г. у с. Кути [4]. В 2011–2013 гг. содержание Feобщ. у с. Олочи в зимнюю межень изменялось от 0,11 до 0,36 мг/дм3, в период открытого русла – от 0,04 до 0,46 мг/дм3.

Наибольшие значения отмечались в многоводном 2013 г. [5–7].

Химический состав вод р. Шилка в основном формируется водами рек степной зоны на юго-востоке и таежной зоны – севере Забайкалья. На качество речных вод большое влияние оказывают сточные воды гг. Чита, Шилка и Сретенск [2, 3]. Река Онон – основной приток, характеризуется низкими минерализацией (59,9–82,3 мг/дм3) и содержанием соединений азота и органических веществ [20].

Кислородный режим Шилки не отличается от Аргуни . Зимой иногда наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода: в 1966 и 1972 гг. концентрация достигала 3,8 и 3,1 мг/дм3 соответственно. В период открытого русла значения в основном изменялись от 6,20 до 14,92 мг/дм3 (77–106% нас.).

В анионном составе воды резко выражено доминирование HCO3- (36–47%-экв). Иногда относительное его содержание снижается до 30% экв. Среди катионов преобладает Ca+2 (23–38%-экв). Меньше в воде содержится Mg+2 (7–20%-экв), SO42- (< 9%-экв) и Cl- (<13%-экв). По химическому составу вода в основном относится к гидрокар- бонатному классу, группе кальция, I типу [1], по величине рН является нейтральной или слабощелочной. Наиболее низкие значения (6,25–7,55) отмечаются зимой, повышенные (до 7,90) – в период открытого русла.

Сезонные изменения минерализации воды (табл. 2) по сравнению с р. Аргунь менее значительны, сильно зависят от водности [14]. Максимальные значения могут наблюдаться как зимой, так и в паводки. В 1966 г. при увеличении расходов воды с 546 до 1200 м3/с отмечалось повышение ее минерализации с 87,9 до 181,1 мг/дм3. На спаде наводнения в ноябре 2013 г. она достигала 173,6 мг/дм, в то время как в январе 2014 г. – 162,5 мг/дм3.

В больших пределах изменяется содержание биогенных веществ. В 1949–1985 гг. содержание аммонийного азота у г. Сретенска было в пределах 0,1–2,0 мг N/дм3, нитратного азота – 0,01–0,84 мг N/дм3, фосфора – 0,001–0,44 мг Р/дм3 [11]. Максимальные концентрации аммонийного азота отмечались зимой 2008 и 2009 гг. (до 3,59 и 3,7 мг N/дм3 соответственно) [2]. В последние годы его содержание не превышает 1,05 мг N/дм3 [3], в отдельные месяцы – 0,20 мг N/дм3. Концентрация фосфора находится ниже предела обнаружения.

Значения ПО зимой низкие и средние, в дождевые паводки и половодье иногда повышенные. Цветность воды зимой в основном ниже 10°, в половодье и паводки превышает 100°. В широких пределах изменяется содержание железа (табл. 2).

Таким образом, воды рр. Аргунь и Шил-ка характеризуются повышенным содержанием главных ионов и значительными амплитудами их колебаний, слабощелочной величиной рН, гидро-карбонатно-кальциевым (реже натриевым) составом, дефицитом растворенного кислорода, повышенными концентрациями железа и марганца в зимнюю межень, органических веществ – в половодье и в дождевые паводки.

Изменчивость химического состава вод верхнего Амура

Верхний Амур в отличие от среднего и нижнего его участков характеризуется очень малой водностью. Наиболее низкие значения стока (до 20,5 м3/с) наблюдаются в зимнюю межень [17]. Поэтому резкие различия в содержании растворенных веществ в водах рр. Шилка и Аргунь в это время в амурской воде сглаживаются. По длине реки содержание солей постепенно снижается (табл. 3) из-за разбавления менее минерализованными водами рр. Амазар, Бол. Невер (возможно Хумархэ), дренирующих северные склоны Большого Хингана.

Дефицит кислорода в период ледостава отсутствует [15]. Среднемноголетнее его содержание в воде у с. Черняево составляет 6,4 мг/дм3, г. Благовещенска – 9,4 мг/дм3. Наши исследования в 2002 г. у Благовещенска свидетельствуют о

Таблица 2

Химический состав вод р. Шилка у г. Сретенска в 1941–1944, 1947–1957, 1966–1975 гг.

Table 2

Chemical composition of the Shilka River water at the town of Sretensk in 1941–1944, 1947–1957, 1966–1975

|

Ca2+ |

Mg2+ |

HCO3- |

SO42- |

Cl- |

M |

Fe общ. |

ЦВ |

ПО |

|

мг/дм3 |

градус |

мг О/дм3 |

||||||

|

Зимняя межень |

||||||||

|

17,1–56,0 |

2,7–11,1 |

75,0–199,2 |

11,5–35,4 |

1,5–18,9 |

122,0–312,6 |

0,01–0,44 |

0–20 |

1,5–8,0 |

|

29,8 |

6,8 |

117,9 |

17,9 |

7,0 |

197,4 |

0,09 |

6 |

3,9 |

|

Весеннее половодье |

||||||||

|

5,9–17,8 |

2,1–5,0 |

21,1–112,8 |

2,6–15,8 |

1,8–11,0 |

38,1–146,0 |

0,01–0,85 |

8–166 |

2,5–28,9 |

|

10,2 |

2,7 |

45,5 |

7,4 |

4,2 |

77,0 |

0,22 |

61 |

13,0 |

|

Дождевой паводок |

||||||||

|

4,3–16,0 |

0,9–4,4 |

18,3–83,8 |

1,9–11,0 |

0,8–7,3 |

38,3–105,9 |

0,05–0,91 |

5–86 |

2,0–17,3 |

|

10,3 |

2,5 |

40,3 |

6,5 |

4,2 |

65,9 |

0,31 |

43 |

9,0 |

|

Летне-осенняя межень |

||||||||

|

8,9–25,7 |

0,9–5,2 |

31,7–112,0 |

3,9–10,0 |

0,8–8,4 |

62,6–138,1 |

0,01–0,64 |

2–56 |

2,0–16,8 |

|

12,5 |

3,3 |

53,5 |

7,8 |

3,3 |

82,0 |

0,14 |

21 |

6,7 |

Химический состав вод верхнего Амура

Chemical composition of the upper Amur water

Table 3

Содержание аммонийного азота низкое. В марте 2002 г. его содержание в среднем составляло 0,01 мг N/дм3, от левого берега до фарватера распределялось равномерно [17].

Значения ПО низкие и средние, ХПК находится в пределах 8–33 мг О/дм3. Широко варьирует и цветность воды. Содержание железа – низкое, в отдельные годы ниже предела обнаружения (табл. 3).

Отсутствие больших преобразований в бассейнах рр. Шилка и Аргунь предполагает слабую изменчивость химического состава вод верхнего Амура в многолетнем аспекте. Об этом свидетельствуют небольшие отличия максимальных значе- ний минерализации и концентраций растворенных веществ в водах верхнего Амура в 1964–1982 и 2005–2009 гг. [9].

Весеннее половодье на верхнем Амуре выражено слабо из-за низких запасов влаги в снежном покрове, в маловодные годы иногда отсутствует. В формировании максимальных расходов воды в равной мере участвуют талые снеговые и дождевые воды. При значительном увлажнении почвы, наличии многолетней мерзлоты и глубоком промерзании грунтов даже небольшие дожди вызывают существенное увеличение расходов воды. Поэтому в зависимости от водности рек Аргунь и Шилка содержание растворенных веществ в водах верхнего Амура варьирует в широких пределах (табл. 3). В многоводные годы минерализация воды часто снижается до 50 мг/дм3, в маловодные годы превышает 100 мг/дм3.

Значения ПО в основном высокие и очень высокие (табл. 3). В больших пределах изменяются цветность воды и содержание железа, причем содержание последнего в отдельные годы (1963, 1965, 1966, 1972, 1973 и 1979) не превышало 0,05 мг/дм3.

Спецификой природных условий бассейна Амура являются паводки, затопляющие огромные пространства и имеющие частую повторяемость. Их появление обусловлено выходом южных циклонов и тайфунов, несущих много влаги. Помимо циркуляционных факторов атмосферы, быстрому формированию наводнений способствуют горный рельеф, наличие многолетнемерзлых пород и др. В это время воды верхнего Амура характеризуются наименьшим за период открытого русла содержанием минеральных и органических веществ, широкой амплитудой их колебаний (табл. 3). Следует отметить, что сформированные на верхнем Амуре паводки отличаются более высоким содержанием главных ионов по сравнению с паводками, сформированными в бассейнах рр. Уссури, Зея и Бурея [19]. Поэтому на спаде паводка иногда отмечается повышение содержания веществ. В 1972 г. в воде р. Амур у г. Благовещенска при снижении уровня воды с 794 до 351 см отмечалось повышение концентраций ионов кальция и магния, гидрокар-бонатного иона в 2 раза, минерализации воды – в 1,5 раза.

Максимальное значение минерализации (79,1 мг/дм3) отмечалось в 1964 г. в районе с. Кумара при расходе воды 5050 м3/с, минимальное – в июне и июле 1963 г. (42,8 и 45,0 мг/дм3) при расходах воды 7840 и 12200 м3/с соответственно. Вода характеризовалась высокой цветностью, повышенными содержанием железа и величиной ПО (табл. 3).

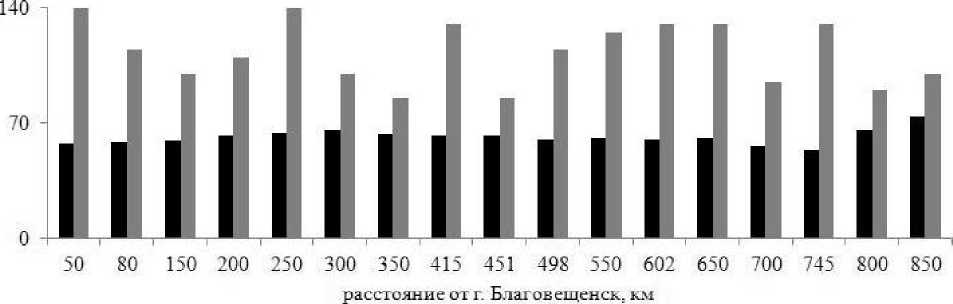

В 2009 г. во время обычного паводка в амурской воде по всей длине реки отмечалось повышенное равномерно распределенное содержание главных ионов и органических веществ (рис. 2), аммонийного азота (до 0,63 мг N/дм3). Значительно ниже, вероятно из-за потребления фитопланктоном, была концентрация нитратного азота (до 0,06 мг N/дм3) и фосфора (до 0,02 мг Р/дм3). Содержание Feобщ. находилось в пределах 0,15–

■ Минерализация, мг куб. дм ■Цветность, градус

Рис. 2. Распределение показателей качества вод верхнего Амура по длине на фарватере в июле 2009 г.

Fig. 2. Distribution of water quality parameters of the upper Amur River, along its fairway length, in July 2009

0,30 мг/дм3, значения ПО – 18,4–21,9 мг О/дм3. Подобный состав воды наблюдался в июне 1988 г. у г. Благовещенска при расходе воды 7000 м3/с.

Содержание растворенных веществ в летнюю межень изменяется в более широких пределах (табл. 3), по сравнению с паводками и половодьем, сильно зависит от преобладания в стоке вод Шилки или Аргуни. Значения ПО в основном средние, редко повышенные (табл. 3). Цветность воды преимущественно не превышает 30о, содержание железа общего – 0,24 мг/дм3.

В эту фазу водного режима, так же как и в зимнюю межень, по длине реки отмечается снижение содержания главных ионов, а соответственно и минерализации, из-за поступления менее минерализованных вод левобережных притоков. Поэтому содержание главных ионов в районе Благовещенска всегда ниже, чем в районе сс. Черняево или Кумара (табл. 3). Наблюдения в августе 2004 г. на участке верхнего Амура ниже с. Черняево также свидетельствовали о равномерном распределении растворенных веществ по длине реки, низком содержании аммонийного и нитратного азота, фосфора и железа, органических веществ [9].

Заключение

Воды верхнего Амура в зимнюю межень характеризуются удовлетворительным содержанием растворенного кислорода, повышенной концентрацией главных ионов и наибольшей амплитудой их колебаний, низким содержанием минеральных форм азота и фосфора, органических веществ.

В период открытого русла содержание главных ионов весной резко снижается, достигая наименьших значений в паводки. В динамике органического вещества максимум содержания отмечается во время весеннего половодья, минимум – в летне-осеннюю межень.

По длине верхнего Амура содержание главных ионов в меженный период из-за влияния притоков – малых рек постепенно снижается, в период весеннего половодья и в паводки распределяется относительно равномерно.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО № 15-I-06-008.

Список литературы Сезонная и пространственная изменчивость химического состава вод Верхнего Амура

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 444 с

- Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Забайкальском крае за 2008-2009 годы. Чита: Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского края; Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г Чернышевского, 2011. 284 с

- Доклад об экологической ситуации в Забайкальском крае за 2014 год. Чита: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр», 2014. 208 с

- Зима Ю.В., Никифорова Г.И. Состояние качества вод р. Аргунь//Природные процессы и проблемы геосферных исследований: материалы науч. конф. Чита: ИПРЭК, 2006. С. 179-181

- Итоговый отчет о проведении совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2011 году. Хабаровск: Министерство природных ресурсов Хабаровского края, 2012. 122 с

- Итоговый отчет о проведении совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2012 году. Хабаровск: Министерство природных ресурсов Хабаровского края, 2013. 240 с

- Итоговый отчет о проведении совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2013 году. Хабаровск: Министерство природных ресурсов Хабаровского края, 2014. 158 с

- Мордовин А.М. Годовой и сезонный сток рек бассейна Амура. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 1996. 73 с

- Никаноров А.М., Брызгало В.А. Реки России. Ч. IV. Реки Дальнего Востока (гидрохимия и гидроэкология). Ростов-на-Дону: НОК, 2011. 324 с

- Никифорова Г.И., Попова Т.А. Тенденция изменения качества поверхностных вод на территории Читинской области//Природные ресурсы Забайкалья и проблемы природопользования: мат-лы науч. конф. Чита: ЧИПР, 2001. С. 141-142

- Погодаев Г.И. Содержание биогенных и органических элементов в речных водах бассейна р. Амур//Формирование вод суши юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. С. 127-140

- Радомский С.М., Радомская В.И., Матюгина Е.Б., Гусев М.Н. Основные физико-химические параметры состояния поверхностных вод Верхнего Амура//Водные ресурсы. 2007. Т. 34. № 1. С. 68-77

- РД. 52.18.596. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, с изменениями № 1 к РД 52.18.595-96

- Федорей В.Г. Общая гидрохимическая характеристика рек бассейна Амура//Труды ДВНИГМИ. 1959. Вып. 8. С. 85-94

- Шестеркин В.П. О формировании качества воды пограничных рек Дальнего Востока в зимний период//Стратегия развития Дальнего Востока: возможности и перспективы. Т. 4. Экология. Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 2003. С. 214-218

- Шестеркин В.П. Зимний кислородный режим Амура//География и природные ресурсы. 2004. № 1. С. 148-151

- Шестеркин В.П. Зимний гидрохимический режим Амура//Вестник ДВО РАН. 2007. № 4. С. 35-43

- Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Содержание аммонийного азота в воде среднего Амура в зимнюю межень//География и природные ресурсы. 2003. № 2. С. 93-97

- Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Максимальный ионный сток среднего Амура//Биогеохимические и геоэкологические исследования наземных и пресноводных экосистем. 2002. Вып. 12. С. 105-115

- Erdenebayar Y., Altantuya B., Otgonjargal S., Oyunbaatar D. Monitoring for transboundry surfase water quality in the eastern region of Mongolia//Report of the Joint Research Cruise in the Amur River 2012. Sapporo, 2012. P. 21-28