Сезонная стоянка русских переселенцев в Ишимской степи Шадринский маслозавод

Автор: Матвеева Наталья Петровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Публикуются материалы раскопок двух землянок русских переселенцев периода освоения Сибири русскими. Они обнаружены на озере Шадринское в степном Приишимье. Постройки одиночные, площадью 10 и 18 кв. м, разновременные, различной глубины. После пожара на месте глубокой землянки была построена полуземлянка несколько большей площади, которая также сгорела. Строения были срубными, отапливались глинобитной печью, имели дощатый пол, двускатную кровлю и выход к озеру. Найдены железные топоры, следы сушки сетей в виде скоплений грузил разных форм, кости рыб и животных, гончарная коричневая русская керамика XVIII в. Кости животных от остатков пищи указывают на развитое скотоводство с преобладанием животноводства и свиноводства в местной общине. Велась добыча рыбы малоценных пород для разнообразия пищевого рациона. Памятник интересен как источник по освоению Сибири русскими, указывающий на сочетание в их экономике производящего хозяйства с присваивающими промыслами на озерных экосистемах степной зоны.

Сибирь, приишимье, xviii в, археология, русские переселенцы, землянки рыболовов

Короткий адрес: https://sciup.org/147220511

IDR: 147220511 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-3-93-101

Текст научной статьи Сезонная стоянка русских переселенцев в Ишимской степи Шадринский маслозавод

Археологические памятники периода заселения Западной Сибири русскими людьми пока еще исследованы недостаточно. Основное внимание в последние десятилетия уделялось крепостным сооружениям и форпостам, однако и рядовые поселения, отдельные комплексы жизнеобеспечения также становились объектами внимания специалистов [Культура русских…, 2017]. Целью данной статьи является введение в научный оборот сведений о раскопках промысловой стоянки рыболовов в степном Приишимье, где памятники русской культуры еще не изучались. Данные материалы могут послужить выявлению локальной специфики и хронологической динамики развития хозяйства русского населения на новых территориях. Ценность и новизна их состоят в относительно удовлетворительной археологической сохранности остатков строений и разнообразии следов хозяйственной деятельности, указывающих на сочетание производящей экономики с развитыми промыслами при эксплуатации озерных экосистем.

Результаты исследований и их обсуждение

Памятник Шадринский Маслозавод был открыт С. Ю. Затонской (Пархимович) в 1982 г., затем обследовался Е. М. Зах в 1988 г. Он занимает весь возвышенный восточный берег небольшого озера Шадринского в Сладковском районе Тюменской области, в 17 км севернее с. Сладково. Населенный пункт Шадринский маслозавод находится в 0,7–0,8 км к северо-западу от поселения. Раскопки производились Н. П. Матвеевой в 1991 г. в охранных целях, так как памятник попадал в зону строительства газопровода.

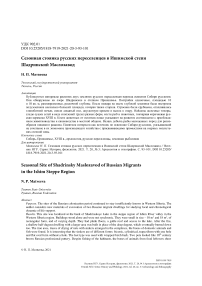

При визуальном осмотре местности в осыпи берега и на пашне обнаружилась андроноид-ная керамика (рис. 1). Судя по площади сборов, поселение имело размеры около 140 × 100 м, а по результатам шурфовки было установлено, что культурный слой состоял из темно-серой супеси толщиной около 15–20 см, следовавшей сразу под дерном. Кроме того, в самой высокой части памятника наблюдались западины диаметром 5 м и глубиной 0,3–0,5 м от маленьких полуземлянок. В рельефе поверхности были замечены остатки пяти построек в линию, но из-за малой вскрытой площади говорить об уличной застройке поселения нет оснований.

Раскопки были предприняты в западной части памятника, где в обнажении берега прослеживался котлован постройки. После того как на протяжении 31 м была сделана зачистка осыпи, на обнаруженной землянке был развернут раскоп площадью 4 × 6 м. При выборке верхнего горизонта культурного слоя находки черепков были единичны, за исключением ряда квадратов со скоплениями: Б4 – 22 фр., Б2 – 20 фр., Б1 – 45 фр.

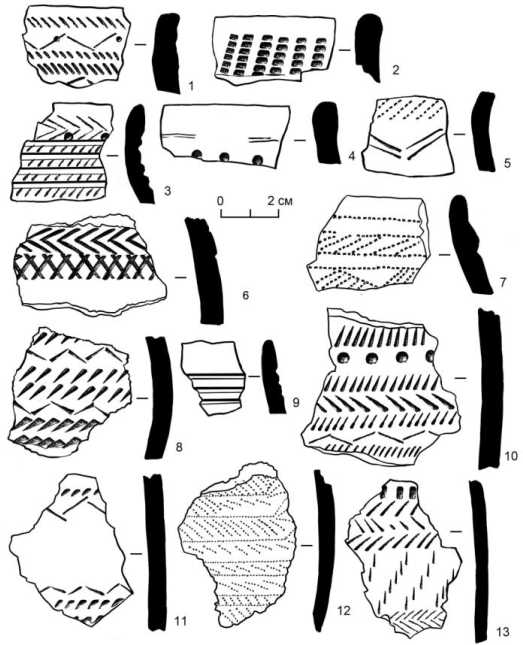

В изученном котловане оказались две полуземлянки, построенные последовательно на одном месте, из которых жилище 2 было ранним, а жилище 1 – поздним, за пределами построек располагалась ямка от столба № 1 (рис. 2, 3 ).

Рис . 1 . Керамика пахомовской культуры эпохи поздней бронзы ( 1 – 13 ) из вторичного заполнения построек

Fig. 1 . Ceramics of the Pakhomovskaya culture of the Late Bronze Age ( 1 – 13 ) from the secondary filling of buildings

Жилище 1 зафиксировано в виде подквадратного котлована глубиной 0,8 м от поверхности со скругленными углами, ориентированного по линии С–Ю с небольшим отклонением к востоку. Его длина с севера на юг – 4,5 м, поперечная длина точно не определяется из-за обрушения западной стенки, однако, судя по изгибу южной стенки, она была близка к 4 м (рис. 2, 2 ). Глубина от материка – 0,4 м. Заполнена полуземлянка мощным слоем остатков пожарища в виде темно-серой супеси с частицами прокаленной земли и угля. В полуметре от восточной стенки по центральной оси постройки фиксировался ярко красный прокал размером 1,1 × 0,85 м. Он имел кольцевидную форму и охватывал углисто-пепельный слой внутри. По-видимому, это остаток глинобитной печи. От нее к стене была сделана ступенька высотой 35 см размером 2 × 0,6 м, возможно, это место для сушки дров, одежды и продуктов близ печи.

В середине землянки прослежены остатки обугленных досок толщиной 6–7 см, шириной 16–18 см, располагавшихся в направлении В–З; они являлись остатками обрушившегося перекрытия 1. Одна полоса горелого дерева толщиной 7 см и шириной 20 см шла меридионально, имела длину 3,3 м. Вероятно, это остатки упавшей балки, на которую и опиралось перекрытие. Поскольку следов каркаса не обнаружено, сооружение можно считать срубным.

Рис . 2 . Сооружения в раскопе стоянки Шадринский Маслозавод и керамика:

1 – жилище 2; 2 – жилище 1; 3 – план раскопа и разрез по северному борту; 4 , 5 – сосуды из жилища 2

Условные обозначения:

а – темно-серая супесь; б – прокал; в – серая супесь; г – суглинистый выброс; д – мешаный темно-серый слой с суглинком; е – дерново-гумусный слой; ж – грузила; з – фрагмент берестяного туеска; и – древесина;

к – топоры; л – кости животных; м – сосуды; н – железный крючок

Fig. 2 . Buildings in the excavation site of Shadrinsky Maslozavod and ceramics:

-

1 – dwelling 2; 2 – dwelling 1; 3 – plan of the excavation and section along the northern side;

-

4 , 5 – vessels from dwelling 2

Legend:

a – dark gray sandy loam; b – calcined area; c – gray sandy loam; g – loamy discharge; d – a mixed dark gray layer with loam; e – sod-humus layer; g – sinkers; z – a fragment of a birch bark container; i – wood; k – axes;

l – animal bones; m – vessels; n – iron hook

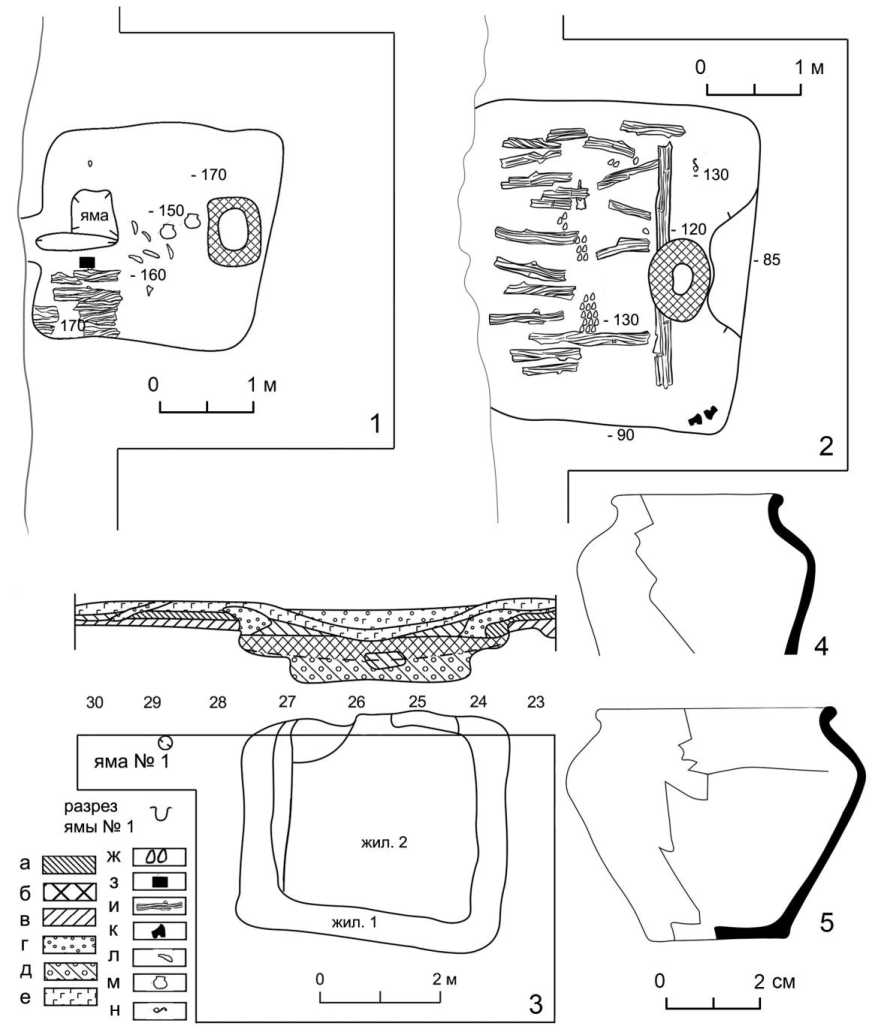

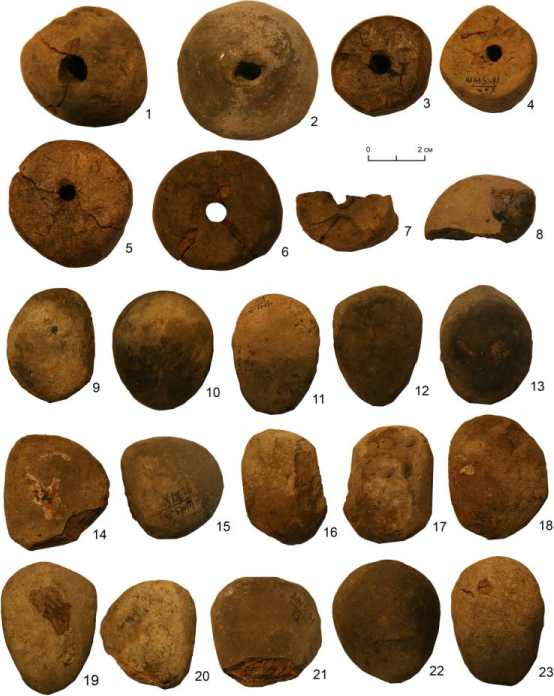

На полу постройки, который фиксировался на глубине 135 см, найдено множество керамических грузил (рис. 3), два топора (рис. 4) и обломок железного крючка. Сооружение сгорело очень быстро, и его обитатели не успели забрать оставленные в ней вещи. Грузила лежали как поодиночке, так и скоплениями по 3–4, 6 единиц на разных участках пола. В квадратах Б25–Б27 они фиксировались в виде прерывистой полосы шириной 25 см и длиной 2,5 м. Они располагались плотно в три ряда, одно к другому, в основном в обломках. Очевидно, рыболовная сеть была развешена для просушки. На уровне пола жилища 1 также найдены чешуя и кости рыб, преимущественно крупного карася, кости животных.

Жилище 2 располагалось в котловане размером 3,15 × 3,2 м квадратной формы со скругленными углами. Оно ориентировано по сторонам света, имеет обращенный к озеру выход в середине западной стенки (рис. 2, 1 ). Котлован углублен от современной поверхности на 1,25–1,3 м, что соответствует землянке. Отличное от пола жилища 1 заполнение землянки стало фиксироваться ниже, с глубины 135 см, в виде мешаного слоя суглинка с темно-серой супесью и углем и имело мощность 30 см. По дну котлована отмечен тонкий черный слой, местами коричневый тлен от досок пола. По-видимому, и эта землянка сгорела, а остатки пожарища были засыпаны в ее котлован, где и сформировали слой вторичного заполнения. У середины восточной стенки была устроена печь. Ее развал представлял собой прямоугольник размером 1,0 × 0,8 м из глины толщиной 15–20 см и такой же высоты, внутри камеры находились зольные массы.

Рис. 3 (фото). Глиняные грузила ( 1 – 23 )

Fig . 3 (photo). Clay sinkers ( 1 – 23 )

Рис. 4 (фото). Железные топоры ( 1 – 2 )

Fig . 4 (photo). Iron Axes ( 1 – 2 )

Дно котлована постройки зафиксировано на глубине 170–175 см. Несколько выше его, на глубине 150–160 см близ печи найдены два развала русских гончарных сосудов, упавших с нее или стоявших на какой-то сгоревшей подставке (рис. 2, 4 , 5 ). Близ выхода в западной части избушки была выкопана яма размером 0,65 × 0,65 м и глубиной 0,1 м, назначение которой не ясно (тайник?), рядом с ней находился фрагмент берестяного туеска (см. рис. 2, 1 ). Здесь же, в западной части постройки, видимо, не тронутой пожаром, прослежен дощатый пол. Он опирался на лаги, а те – на вертикальные маленькие столбики диаметром 8–10 см. Ширина досок 15–20 см, максимальная толщина 3– 4 см. На полу посередине выхода выкопана канавка размером 1,15 × 0,18 м, глубиной 0,3 м. В юго-западном углу отмечена треугольная площадка размером 1,2 × 0,7 м, приподнятая над полом на высоту 15 см.

Обращает на себя внимание сходство размеров и планировки этих построек. Таким образом, обе рыбацкие землянки были сооружены с небольшим временным интервалом и погибли от пожара.

Керамика из вторичного заполнения поздней постройки и окружающего пространства представлена мелкими обломками сосудов эпохи поздней бронзы. Это фрагменты горшков и банок плоскодонной формы с округлым слабо отогнутым венчиком, а также одним овальным грузилом с продольным желобком. Горловины емкостей украшены линейными узорами желобками, гребенчатой решеткой, наклонными нарезками, использовались ямки, валики. На тулове встречаются меандры, наполненные короткими гребенчатыми отпечатками, елочка, чередующаяся с ямками (см. рис. 1). Такие декоры характерны для пахомовской культуры конца II тыс. до н. э. Наиболее близкие аналогии – Пахомовская Пристань-1 на оз. Мергень [Евдокимов, Корочкова, 1991. Рис. 2; 3]. Таким образом, это переотложенная позднейшим строительством керамика стоянки эпохи поздней бронзы. Сооружений того периода не встречено.

Посуда, найденная на полу землянки 2, представлена двумя горшками с низким горлом и округлым отогнутым венчиком. Один из них с диаметром устья 14 см, дна – 10 см, высотой 17 см; размеры другой емкости полностью реконструировать не удалось (рис. 2, 4 ). Выполнены на гончарном круге, цвет темно-коричневый с черным пригаром у края снаружи и изнутри. По пропорциям рассматриваемая керамика близка к горшкам Гостиного раскопа в Тобольске [Матвеев и др., 2008. Рис. 25]. По анализу хронологической позиции керамики в слоях разных технологических групп (черная, мореная, серая и коричневая) авторы раскопок датируют коричневую посуду XVIII в. и позднее [Аношко, Селиверстова, 2009. С. 87]. Вероятно, керамика относится к культуре русских переселенцев в Сибирь XVIII в. От изделий XVII в. отличается большей толщиной стенок и темным цветом.

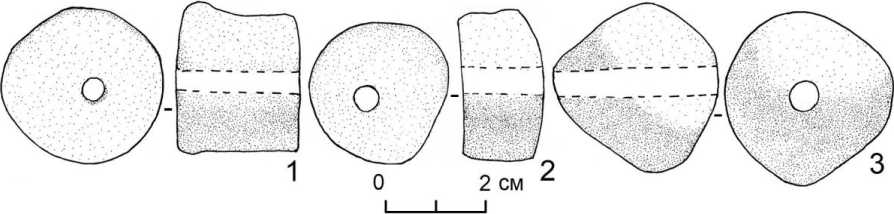

В коллекции целых керамических грузил представлены следующие типы: уплощенно-овальные без отверстия – кибасы (18 экз.) размером 9 ×7 см, толщиной 3 см (рис. 3, 8 – 23 ), обертывавшиеся в бересту для удобства привязывания к сети; коротко-цилиндрические (9 экз.) со сквозным центральным отверстием и общим диаметром предмета около 5 см,

Рис. 5 . Основные формы глиняных грузил ( 1 – 3 )

Fig . 5 . The main forms of clay sinkers ( 1 – 3 )

длиной от 3 до 4,5 см (рис. 3, 3 , 5 – 7 ; 5, 1 ); биконические со сквозным отверстием (5 экз.), высотой и диаметром около 5,5 см (рис. 3, 1 , 2 ; 5, 3 ); трапециевидные с отверстием в верхней части (1 экз.), прямоугольные в сечении (рис. 3, 4 ). Очевидно, форма грузила практического значения не имела, определяющую роль играл их вес. Кибасы известны в материалах поселений Изюк I и Бергамак I на Таре [Татаурова, Татауров, 2003. С. 236. Рис. 2, 6 , 8 ], в Тобольске [Балюнов, 2014. С. 76] . Цилиндрические и биконические изделия также широко распространены в культуре русских людей, в том числе и в Сибири.

Найденные два железных топора – массивные, трапециевидной формы, проушные, плоскообушные, с короткой бородкой, на деревянных рукоятях (см. рис. 4). От современных они отличаются значительно большей шириной лезвийной части. Топоры имеют широкое, слабо закругленное лезвие с приподнятым носком и оттянутой назад пяткой, выступ в нижней части обуха. Размеры изделий следующие: длина обуха составляет 8 см, длина общая – 12,5 см, ширина лезвийной части – 12 см. По назначению являются плотницкими. Хронологический рубеж появления топоров с бородкой, предложенный А. В. Арциховским, – рубеж XVI– XVII вв., хотя и принимается для европейской части как условный, при сопоставлении с находками в Сибири получил уточнение в работе по анализу материалов Мангазеи. Здесь такой тип появился не раньше XVII в. – в целях строительства острогов и организации промыслов они начали ввозиться сотнями [Белов и др., 1981. С. 81–82]. Рассматриваемые орудия наиболее близки по форме и размерам к находкам из Соровского могильника [Яковлев, Боброва, 2004. С. 138], Кыштовки; известны подобные топоры в Обдорском могильнике, в лагере Лжедмитрия и Зарядье. Их можно отнести к типу IV по классификации А. И. Соловьева [Молодин, Соловьев, 1977. С. 115] и датировать XVII–XIX вв.

Из других находок упомянем обломки глиняных сырцовых кирпичей (5 ед.), из которых клали печи. Данный факт указывает на относительно ранний период русской культуры, т. е. до систематического ввоза и местного производства кирпича. Факты использования сырцового кирпича во второй половине XVII в. установлены при раскопках Енисейска [Аболина, 2017. С. 51].

В целом инвентарь позволяет приблизительно определить возраст памятника в пределах начала XVIII в.

Заключение

Материалы, полученные при изучении землянок, отражают систематическую эксплуатацию рыбных ресурсов в виде сезонной ловли в озере в бронзовом веке и в Новое время. Поскольку Сладковский район – это малонаселенный озерный край междуречья Вагая и Ишима, то, вероятно, в русское время конкретные озера вблизи деревень были закреплены за определенными группами рыболовов. Из-за малочисленности находок и малой площади изученных строений, препятствующей другим занятиям, предполагаем сезонный характер их использования, что подтверждается и основным способом лова – ставными сетями. В целом наши наблюдения не противоречат этнографическим данным о регулярном заготовлении рыбы в озерах для питания ею в сушеном и соленом виде в период зимних «постов» жителями Ишимского и Тюкалинского округов [Чернова, 2017. С. 569].

Несмотря на промысловый характер стоянки, остатки животных в пищевых отбросах представлены исключительно домашними видами, в том числе свиньей, разведение которой говорит об оседлом образе жизни основной части общины. Свиноводство является также косвенным аргументом в пользу занятий землепашеством, предоставляющим корма для содержания животных.

Таким образом, раскопками зафиксирован один из этапов освоения засушливых районов Ишимской степи русскими и выявлены некоторые черты их материальной культуры, характерные для данной территории и в дальнейшем.

Материал поступил в редколлегию Received 20.01.2020

Список литературы Сезонная стоянка русских переселенцев в Ишимской степи Шадринский маслозавод

- Аболина Л. А. Енисейский кирпич: история, технология, параметры, датировка // Культура русских в археологических исследованиях. Сб. ст. / Под ред. Л. В. Татауровой. Омск: Наука, 2017. С. 51–56.

- Аношко О. М., Селиверстова Т. В. Характеристика русской гончарной посуды из раскопок на территории Верхнего посада г. Тобольска // Вестник ТюмГУ. 2009. № 7. С. 80–89.

- Балюнов И. В. Материальная культура населения города Тобольска конца XVI–XVII веков по данным археологических исследований: Дис. ... канд. ист. наук: В 2 т. Тобольск, 2014. Т. 1. 204 с.

- Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея: материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI–XVII вв. М.: Наука, 1981. Ч. 2. 148 с.

- Евдокимов В. В., Корочкова О. Н. Поселение Пахомовская Пристань 1 // Источники по этнокультурной истории Западной Сибири: Сб. ст. / Под ред. Н. П. Матвеевой и др. Тюмень, 1991. С. 50–63.

- Культура русских в археологических исследованиях: Сб. ст. / Под ред. Л. В. Татауровой. Омск: Наука, 2017. 580 с.

- Матвеев А. В., Аношко О. М., Сомова М. А., Селиверстова Т. В., Бормотина Ю. В. Предварительные результаты первого года раскопок археологической экспедиции ТюмГУ в Тобольске // Ab origine. 2008. Вып. 2. С. 114–149.

- Молодин В. И., Соловьев А. А. Классификация топоров из могильника Кыштовка-2 // Известия кафедры археологии КемГУ. Кемерово: Изд-во КемГУ, 1977. Вып. 9. С. 105–120.

- Татаурова Л. В., Татауров С. Ф. Русские на берегах Иртыша // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск: Наука, 2003. Т. 6. С. 233–244.

- Чернова И. В. Реконструкция хозяйства населения деревни Ананьино в XVIII–XX вв. // Культура русских в археологических исследованиях. Сб. ст. / Под ред. Л. В. Татауровой. Омск: Наука, 2017. С. 567–570.

- Яковлев Я. А., Боброва А. И. К вопросу о роли и назначении погребального инвентаря позднесредневекового населения Приобья: топор // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2004. Вып. 2. С. 137–174.