Сформированность профессиональных предпочтений как фактор социализации детей подросткового возраста

Автор: Короленко Александра Владимировна, Калачикова Ольга Николаевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 6 (48), 2016 года.

Бесплатный доступ

Одной из серьёзных проблем в сфере занятости как страны в целом, так и региона в частности является структурный дисбаланс, вызванный несоответствием профессиональных качеств выпускников учебных заведений требованиям, предъявляемым рынком труда. Причина этого процесса чаще всего заключается в неэффективно выстроенной профориентационной работе и в отсутствии тесного взаимодействия между потенциальными работодателями и системой образования. Авторами проведён анализ сформированности профессиональных предпочтений у школьников подросткового возраста и её воздействия на своевременное овладение социальными ролями и их умелое исполнение в соответствии с требованиями современного инновационно-ориентированного общества. Информационную базу исследования составили данные проведённого в 2015 г. комплексного обследования детей среднего и старшего подросткового возраста, обучающихся в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН (8-11 классы). Полученные результаты дают основание предполагать, что ключевой проблемой в плане адекватного собственным склонностям профессионального самоопределения для подростков является незнание условий и основных требований, предъявляемых к профессии, собственных психофизиологических возможностей, а также неумение сопоставлять свои предпочтения с реальными способностями. Так, большинство опрошенных детей в качестве дальнейшего пути после окончания общеобразовательной школы видят поступление в вуз (82%), а средний и начальный уровни профессиональной подготовки либо не рассматриваются ими совсем, либо рассматриваются в качестве промежуточного этапа. В 48% случаев подростки выбирали специализации, не соответствующие собственному типу их профессиональных предпочтений. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время система профориентации всё ещё не достигает своих конечных целей, а именно формирования у подростков грамотного профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям личности и одновременно кадровым запросам общества, его требованиям к современному работнику. Для решения выявленных проблем авторами предлагается реализация двух ключевых направлений: модернизации системы школьного профессионального ориентирования и формирования единого информационного поля для установления баланса между спросом молодёжи на определенные профессии и их предложением на рынке труда.

Профессиональные предпочтения, самоопределение, профессиональная ориентация, социализация, дети подросткового возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/147109893

IDR: 147109893 | УДК: 331.548: | DOI: 10.15838/esc.2016.6.48.8

Текст научной статьи Сформированность профессиональных предпочтений как фактор социализации детей подросткового возраста

Рассогласование между сферой образования и рынком труда, а именно между моделью подготовки кадров и реалиями рыночной экономики – одна из ключевых проблем как в России, так и в зарубежных странах. Чаще всего она заключается в существенном расхождении между фактическим и требуемым уровнями образования работников [19, c. 101]. Как следствие на первый план в сфере занятости выходит в настоящее время проблема структурной безработицы, т.е. несоответствия профессиональных качеств рабочей силы, особенно молодых специалистов, требованиям, предъявляемым современным рынком труда. Данный факт подтверждается результатами исследований ряда отечественных учёных (Р.И. Капелюшников, В.Е. Гимпельсон, А.Л. Лукьянова, Т.В. По- пова, Г.В. Леонидова, К.А. Устинова и др.) [3; 6; 9; 14; 18; 19; 22]. Вопросы, касающиеся дисбаланса между фактическим и требуемым уровнями образования выпускников учебных заведений, затрагиваются и в работах многих зарубежных авторов (J. Heckman, B. Jacobs, J. Robst, P.J. Sloane, K. Mavromaras, S. McGuinness, N. O’Leary, Z. Wei) [27; 28; 30; 32].

Поскольку трудоустройство выпускников учебных заведений по полученной специальности является важнейшим фактором реализации их трудового потенциала, повышения инновационной активности и, тем самым, успешной социализации, необходимо подчеркнуть, что поиск направлений решения данной проблемы имеет стратегическое значение для устойчивого развития территорий.

Как показывают результаты мониторинговых исследований ИСЭРТ РАН1, 49% населения Вологодской области трудоспособного возраста работают по полученной специальности, тогда как 40% – заняты на рабочих местах не по профилю профессиональной подготовки. Следует отметить, что высокая доля в трудоспособном населении тех, кто работает не по специальности, не одномоментное отклонение, это явление можно назвать тенденцией, т.к. оно наблюдается в регионе на протяжении последнего десятилетия. В экономически развитых странах данная проблема стоит не так остро. Для сравнения: проведенные в Швеции исследования доказали [29], что 61% мужчин и 71% женщин работают по специальности, а 16 и 10% соответственно – по смежным направлениям. В США лишь у 1/4 населения полученное образование и направление трудоустройства не соотносятся между собой [31].

Причина наблюдаемого структурного дисбаланса зачастую кроется в дистанци-рованности рынка труда и системы образования, а также в недостаточно эффективно выстроенной системе профориентационной работы со школьниками, учащимися средних специальных и высших учебных заведений.

Рассматривая вопрос профориентации, полезно обратиться к положительному опыту зарубежных стран. Так, в США эта работа носит пролонгированный и постепенно усложняющийся характер: сначала учащихся знакомят с миром про- фессионального труда, выявляют их основные склонности и способности в динамике, на основе чего выстраивают долгосрочные прогнозы выбора ими профиля дальнейшего обучения; затем предлагают непосредственно на практике попробовать свои возможности в том или ином направлении профессиональной деятельности. Заметным преимуществом американской системы профориентации является наличие крепких внешних связей между учреждениями образования, профессиональными учебными заведениями и предприятиями, строящихся на принципе социального партнёрства (например, через «институт наставничества») [11, c. 31]. Кроме того, значительную помощь учащимся США в поиске и выборе будущей профессии оказывают психолого-консультативная система «Guidance», родительские комитеты учебных заведений и Национальный совет по координации и профессиональному самоопределению молодёжи [26].

Во Франции особенность практики организации профессиональной ориентации представляет тесное взаимодействие внешкольной (деятельность сети специальных служб различных уровней) и вну-тришкольной её составляющих, а также координация со стороны трёх министерств: труда, здравоохранения и образования. В рамках внутришкольной профориентационной работы среднее образование во Франции разделено на пять педагогических циклов: 1) наблюдение и адаптация – изучение личности учащегося, определение его способностей, склонностей, уровня знаний, психофизических данных, индивидуальных черт характера (VI класс2); 2) центральный – знакомство учащихся с разнообразием мира про- фессий, выбор дополнительных предметов по своим интересам и возможностям (V–IV классы); 3) ориентация – определение дальнейшего учебного пути: общеобразовательный и технологический лицей; профессиональный лицей; центр профессионального обучения (III класс); 4) определение – уточнение профессиональных предпочтений учащихся, организация стажировки на предприятиях, встреч с бывшими учениками, которые уже стали студентами, а также со специалистами различных профессиональных областей (II класс); 5) выпускной цикл – информирование о различных учебных заведениях профессионального образования, правилах поступления в них, условиях обучения, перспективах дальнейшего трудоустройства (I класс). Первые три цикла относятся к обучению в коллеже, два последних – в лицее. Примечательно, что уже с IV класса учащиеся, по желанию, могут пройти стажировку на предприятии в форме «ознакомительного визита» или «сеанса наблюдения» [23, c. 106-108].

Профессиональное самоопределение не равнозначно акту выбора профессии. Его необходимо рассматривать как сложный и длительный процесс, в результате которого происходит увязка личностных свойств и профессиональных требований [24]. Оно поэтапно формируется на протяжении всей жизни человека, однако, как утверждают ведущие специалисты в области возрастной психологии (Л.И. Божович, Е.А. Климов, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.) [2; 7; 8; 20], самым значимым периодом считается подростковый возраст. При этом неизбежно столкновение желаемого будущего и реального настоящего, что усугубляется как возрастным кризисом, так и кризисом учебно-профессиональ- ной ориентации [5, c. 103]. Кроме того, сохраняется проблема соответствия этого выбора потребностям рынка труда и тем способностям, которые необходимы для достижения успеха в конкретной трудовой деятельности.

Целью данной статьи стал анализ сфор-мированности профессионального самоопределения у школьников подросткового возраста и выявление его воздействия на своевременное овладение социальными ролями и их умелое исполнение в соответствии с требованиями современного инновационно-ориентированного общества. Информационную базу исследования составили результаты проведённого в 2015 г. комплексного обследования детей среднего и старшего подросткового возраста, обучающихся в Научно-образовательном центре (НОЦ) ИСЭРТ РАН (8–11 классы)3. Следует подчеркнуть, что одним из ключевых направлений деятельности НОЦ является начальная профессиональная подготовка школьников с последующей профи-лизацией их образования и ориентацией на работу в высокоинтеллектуальных отраслях, поэтому контингент обучающихся в нём представлен наиболее талантливыми и мотивированными детьми [10, c. 96]. Вместе с тем дети, занимающиеся в Научно-образовательном центре, обучаются в обычных городских школах, объединяясь в общегородские классы для изучения курсов, предлагаемых в НОЦ. Мы не ставили перед собой задачу получения количественных оценок, важно было оценить на данной конкретной выборке сформиро-ванность профессионального самоопреде- ления у детей предвыпускных и выпускных классов и, косвенно, эффективность профориентационной работы.

Методологическую основу исследования составили:

– дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, необходимый для оценки профессиональной направленности на основе предпочтений различных по характеру видов деятельности (позволяет выявить принадлежность учащихся к определённому типу профессий);

– дополнительное анкетирование – для получения информации о конкретных профессиональных предпочтениях подростков, о планируемых действиях после окончания школы, о школьных предметах и человеческих качествах, необходимых для овладения выбранной профессией, о степени осведомлённости подростков об учебных заведениях, ведущих подготовку по выбранной ими профессии и т.д.;

– фокус-групповое исследование – для выявления представлений подростков об успехе и качествах, необходимых для его достижения, о будущей профессии, о возможных преградах в освоении профессии и т.д.

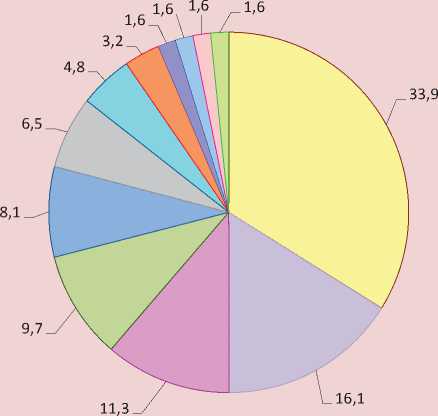

Крайне важным аспектом в оценке сформированности профессионального самоопределения является соответствие выбранной профессии личностных качеств, склонностей и предрасположенности детей. Результаты диагностики принадлежности к определённому типу профессий4 по методике Е.А. Климова показали, что более трети обследованных учащихся (34%) ориентированы на профессии типа «человек-художественный образ» (рисунок). На втором месте среди профессиональных ориентаций школьников оказался тип «Ч-З» (16%), на третьем – «Ч-Ч» (11%). У 10% учащихся выявлен смешанный тип «Ч+Х», у 8% – «Т+Ч». Примечательно, что лишь у 6,5% подростков наблюдалась склонность к профессиям типа «Ч-Т» и у 2% – к типу «Ч-П». У остальных 13% учащихся отмечены другие варианты сочетаний типов профессиональных предпочтений.

Симптоматичным представляется то, что выявил анализ ответов на открытый вопрос «Какую именно профессию ты планируешь выбрать?»: в 48% случаев подростки, посещающие НОЦ, выбирали специализации, не соответствующие их индивидуальному типу профессиональных предпочтений. Чем это можно объяснить? В.Г. Якимов полагает, что выбор пути образовательно-профессионального развития у школьников подросткового возраста зачастую импульсивен, они слабо подготовлены к интеграции в профессионально-образовательную сферу и недостаточно мобильны [25, c. 4].

Стоит отметить, что чаще всего избранная специальность совпадала с профессиональной ориентацией у детей смешанных типов профессиональных предпочтений: «П+Ч», «П+Х», «Т+З», «Т+Ч», «Ч+Х» и у детей типа «Ч-З» (табл. 1) . В то время как подростки, относящиеся к остальным типам, в большинстве случаев выбирали специальности, не соответствующие их индивидуальным склонностям.

Распределение учащихся по типам профессиональных предпочтений (в % от числа опрошенных)

-

□ ч - х

-

□ ч - ч

-

□ (Т+ч)

-

□ (3+Х)

-

■ ч - п

-

□ (п+ч)

-

□ ч-з

-

□ (ч+х)

-

□ ч - Т

-

□ (Т+3)

-

□ (п+х)

-

□ (ч+з)

Таблица 1. Соответствие выбранных подростками профессий их типам профессиональных предпочтений

|

Соответствие выбранной профессии типу профессиональных предпочтений |

Типы профессиональных предпочтений (по Климову Е.А.) |

Всего |

|||||||||||

|

П |

Т |

Ч |

З |

Х |

П+Ч |

П+Х |

Т+Ч |

Т+З |

Ч+З |

Ч+Х |

З+Х |

||

|

Всего (указали профессию и прошли тест)* |

1 |

4 |

6 |

6 |

16 |

1 |

1 |

4 |

2 |

1 |

6 |

2 |

50 |

|

Число совпадений, абс. |

0 |

2 |

3 |

4 |

4 |

1 |

1 |

3 |

2 |

1 |

4 |

1 |

26 |

|

Доля совпадений, % |

0,0 |

50,0 |

50,0 |

66,7 |

25,0 |

100,0 |

100,0 |

75,0 |

100,0 |

100,0 |

66,7 |

50,0 |

52,0 |

|

Число несовпадений, абс. |

1 |

2 |

3 |

2 |

12 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

2 |

1 |

24 |

|

Доля несовпадений, % |

100,0 |

50,0 |

50,0 |

33,3 |

75,0 |

0,0 |

0,0 |

25,0 |

0,0 |

0,0 |

33,3 |

50,0 |

48,0 |

* Часть детей не дали ответ на вопрос: «Какую именно профессию ты планируешь выбрать?»

Так, например, школьники с типом профессиональных предпочтений «чело-век-художественный образ» по большей части выбирали профессии из сферы менеджмента и управления персоналом (HR-менеджер, PR-менеджер и др.), а каждый второй подросток, принадлежащий к типу «человек-человек», в качестве приоритетной обозначал специальность, больше подходящую типу «человек-знаковая система» (экономист-финансист, специалист рынка ценных бумаг, рентгенолог).

Одним из ключевых компонентов «зрелости» решения в выборе образовательного или профессионального пути является сформированность представлений подростков о дальнейших действиях после окончания школы, что особенно важно для выпускников общеобразовательных школ.

Опрос учащихся 8–11 классов показал, что в целом доминирующей для них траекторией является получение высшего образования (82%).

Причем любопытно, что никто из опрошенных детей не отметил таких возможных вариантов, как «получить среднее специальное образования (в техникуме)» или «работать сразу после школы», это говорит о непопулярности среди них рабочих специальностей. Подобный вывод находит подтверждение у О.С. Тоисе-евой, которая отмечает, что в наши дни, несмотря на востребованность на рынке труда рабочих профессий, они, как правило, даже не рассматриваются молодежью в качестве перспективных [17, c. 61].

Данные об особенностях выбора учащимися образовательной траектории демонстрируют важнейшие структурные изменения в системе образования: подавляющее большинство учащихся старших классов основной школы, планирующих продолжить обучение в школе, ориентируются на дальнейшую подготовку в вузе, а средний и начальный уровни профессиональной подготовки либо не рассматриваются ими совсем, либо рассматриваются в качестве промежуточного этапа. Дефицит рабочей силы и снижение экономической активности граждан трудоспособного возраста, особенно среди молодёжи до 24 лет, во многом объясняется увеличением масштабов вовлечения данной категории в процесс получения образования, преимущественно высшего [13; 21, c. 21].

Большая часть опрошенных школьников (45%) не определились окончательно с выбором будущей профессии, при этом доля таких ответов выше у детей 13–16 лет по сравнению с детьми 17–18 лет (49% против 39%). Кроме того, среди детей среднего подросткового возраста оказалось значительно больше тех, кто не знает, какую профессию хочет выбрать (23% против 9%). Во многом это обусловлено диффузностью, неопределенностью профессиональных намерений подростков 13–16 лет, поэтому реализовать профессионально ориентированные мечты и романтические устремления они зачастую не могут [16, c. 211]. В то же время более половины учащихся старшего подросткового возраста (52%) уже окончательно определились с выбором профессии и лишь 9% не знают, какую специальность хотят выбрать.

Мотивы профессионального выбора детерминированы социальными условиями, представлениями об особенностях профессиональной деятельности, информацией о ней, состоянием здоровья [4, c. 165]. Но на выбор профессии могут влиять и ситуационные, нередко случайные причины, природа которых различна. Это и увлечение внешней стороной профессии, и неверное представление о содержании будущего труда [1].

Как показали результаты опроса, проведённого среди школьников, при выборе профессии они в большей степени руководствуются интересом к профессии (89%). На втором месте по значимости находится возможность карьерного роста (60%), на третьем – престиж профессии (40%; табл. 2) . Однако на такой внешний мотив выбора профессии, как желание родителей, ориентируются лишь 8% подростков, что может говорить о достаточной самостоятельности принимаемых ими решений.

Примечательно, что у учащихся выпускных классов по сравнению с остальными в целом преобладают мотивы востребованности выбранной профессии на рынке труда, её престижа, возможности постоянного повышения квалификации, а также профессионального и карьерного роста. Данный факт свидетельствует о

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Что повлияло на выбор данной профессии?» в зависимости от возрастной группы учащихся (в % от числа опрошенных)*

|

Варианты ответов |

Возраст |

В среднем |

|

|

Средний подростковый (13–16 лет) |

Старший подростковый (17–18 лет) |

||

|

Интерес |

87,2 |

91,3 |

88,7 |

|

Возможность профессионального роста, успешной карьеры |

53,8 |

69,6 |

59,7 |

|

Престиж профессии |

30,8 |

56,5 |

40,3 |

|

Высокая заработная плата |

33,3 |

43,5 |

37,1 |

|

Востребованность на рынке труда |

23,1 |

52,2 |

33,9 |

|

Возможность постоянно повышать квалификацию |

25,6 |

43,5 |

32,3 |

|

Хорошие условия труда |

20,5 |

34,8 |

25,8 |

|

Желание родителей |

7,7 |

8,7 |

8,1 |

|

Другое |

10,3 |

8,7 |

9,7 |

* Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа, поэтому сумма процентов по каждому столбцу не равна 100.

б о льшей осведомлённости рассматриваемой группы о реальной ситуации, тенденциях на рынке труда и о текущей востребованности профессий.

Ещё одним немаловажным критерием профессионального самоопределения служит осведомлённость подростков об учебных заведениях, готовящих специалистов по выбранной специальности. Их ответы на вопрос о том, известно ли им о подобных образовательных учреждениях на территории региона, страны или за границей, показали, что большая часть (60%) не информирована в отношении этого. Низкая информированность школьников 13–16-летнего возраста по сравнению с 17–18-летними подростками (41% против 91%) об учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов по избранной профессии, представляет серьёзную проблему, поскольку уже по окончании 9 класса общеобразовательной школы часть из них принимает решение о поступлении в учреждения среднего профессионального образования. Без таких знаний девятиклассники рискуют сделать ситуативный и непродуманный выбор образовательной траектории, что в перспективе повышает вероятность смены учебного заведения или ведения после его окончания трудовой деятельности в сфере, не связанной с приобретённой специальностью.

О сформированности профессионального самоопределения учащихся говорит и выбор профильных школьных предметов, которые должны быть необходимы им для овладения избранной специальностью. Так, б о льшей популярностью среди подростков пользуются физико-математические и гуманитарные дисциплины (52 и 50% соответственно; табл. 3) . Далее по степени приоритетности следуют филологические предметы (32%), информационные технологии и экономика (по 27% соответственно). Меньше всего предпочтений подростки отдают предметам, связанным с трудовым обучением (5%) и искусством (11%).

Следует подчеркнуть, что именно у старших подростков возникает избирательное отношение к учебным предметам. Однако если у учеников средней школы избирательность обусловлена, как правило, личностью учителя, уровнем и стилем преподавания, то у старшеклассников мо-

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Знаешь ли ты, какие школьные предметы в большей мере необходимы тебе для овладения выбранной профессией?» в зависимости от возрастной группы учащихся (в % от числа опрошенных)*

|

Варианты ответов |

Возраст |

В среднем |

|

|

Средний подростковый (13–16 лет) |

Старший подростковый (17–18 лет) |

||

|

Физико-математические (алгебра, геометрия, физика) |

53,8 |

47,8 |

51,6 |

|

Информационные технологии (информатика, программирование) |

38,5 |

8,7 |

27,4 |

|

Естественнонаучные (химия, биология, география) |

23,1 |

17,4 |

21,0 |

|

Гуманитарные науки (история, право, обществознание) |

43,6 |

60,9 |

50,0 |

|

Филологические (русский язык, литература, иностранный язык) |

28,2 |

39,1 |

32,3 |

|

Экономика |

28,2 |

26,1 |

27,4 |

|

Физкультура |

12,8 |

21,7 |

16,1 |

|

Трудовое обучение (труд, черчение, технология) |

5,1 |

4,3 |

4,8 |

|

Искусство (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура и т.д.) |

5,1 |

21,7 |

11,3 |

* Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа, поэтому сумма процентов по каждому столбцу не равна 100.

тивы избирательного отношения к предметам носят совершенно иной характер: сложившиеся интересы, профессиональная направленность.

Результаты анализа соответствия школьных предметов, выбранных подростками в качестве наиболее важных для освоения предполагаемой специальности, выявленным типам их профессиональных предпочтений продемонстрировали высокую степень взаимосвязи между данными характеристиками. Так, дети типа «человек-природа» выбирали преимущественно естественнонаучные дисциплины, «человек-техника» – преимущественно физико-математические предметы и информационные технологии, «человек-человек» – гуманитарные науки и экономику, «человек-знаковая система» – информационные технологии (табл. 4). Подростки профессиональной ориентации «человек-художественный образ» большее предпочтение отдавали гуманитарным предметам, хотя дисциплины, относящиеся к сфере искусства, они выбирали гораздо реже. Подростки смешанных типов профессиональных предпочтений в основном имеют разнонаправленные в плане школьных предметов интересы. Примечательно, что подростки, относящиеся к типу «З+Х», в равной степени отметили важность многих дисциплин, но абсолютно не отмечали предметы в рамках направления «искусство».

Способность подростков адекватно оценить те качества, которые необходимы для овладения избранной ими профессией, также можно отнести к ключевым индикаторам профессионального самоопределения. Среди перечня предложенных на выбор профессиональных характеристик наиболее ценными для будущей профессии, по мнению опрошенных школьников, оказались устойчивость внимания (73%), общительность (61%), эмоциональная устойчивость и наблюдательность (по 60% соответственно).

Понимание подростками тех характеристик, которые необходимы для овладения выбранной специализацией, очень важно рассматривать и с позиций их типов профессиональных предпочтений.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Знаешь ли ты, какие школьные предметы в большей мере необходимы тебе для овладения выбранной профессией?» в зависимости от типов профессиональных предпочтений учащихся (по Е.А. Климову)*

|

Варианты ответов |

Профессиональные предпочтения |

|||||||||||

|

П |

Т |

Ч |

З |

Х |

П+Ч |

П+Х |

Т+Ч |

Т+З |

Ч+З |

Ч+Х |

З+Х |

|

|

Физико-математические (алгебра, геометрия, физика) |

0,0 |

100,0 |

42,9 |

50,0 |

38,1 |

0,0 |

100,0 |

80,0 |

100,0 |

0,0 |

50,0 |

66,7 |

|

Информационные технологии (информатика, программирование) |

0,0 |

50,0 |

14,3 |

70,0 |

4,8 |

0,0 |

0,0 |

40,0 |

50,0 |

0,0 |

16,7 |

66,7 |

|

Естественнонаучные (химия, биология, география) |

100,0 |

0,0 |

28,6 |

20,0 |

23,8 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

50,0 |

0,0 |

0,0 |

33,3 |

|

Гуманитарные науки (история, право, обществознание) |

0,0 |

0,0 |

71,4 |

30,0 |

57,1 |

100,0 |

0,0 |

60,0 |

0,0 |

100,0 |

66,7 |

66,7 |

|

Филологические (русский язык, литература, иностранный язык) |

0,0 |

0,0 |

28,6 |

30,0 |

33,3 |

100,0 |

0,0 |

40,0 |

50,0 |

0,0 |

33,3 |

66,7 |

|

Экономика |

0,0 |

0,0 |

57,1 |

30,0 |

19,0 |

0,0 |

0,0 |

60,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

66,7 |

|

Физкультура |

0,0 |

0,0 |

28,6 |

20,0 |

19,0 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Трудовое обучение (труд, черчение, технология) |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

10,0 |

4,8 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

50,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Искусство (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура и т.д.) |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

10,0 |

14,3 |

100,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

0,0 |

* Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа, поэтому сумма процентов по каждому столбцу не равна 100.

Примечание. Зелёным цветом обозначены выбранные школьные предметы, соответствующие типу профессиональных предпочтений, красным – несоответствующие типу профессиональных предпочтений, серым – невыбранные варианты.

Так, наибольшую осведомлённость о ценных профессиональных качествах в соответствии с собственными профессиональными склонностями проявили дети типа «Ч-Т», «Ч-Ч», «Ч-З», «П+Ч», «П+Х», «Т+З» (табл. 5) . В свою очередь подростки, относящиеся к типам «Ч-П», «Ч-Х», «Т+Ч», «Ч+З», «Ч+Х» и «З+Х», либо уделяют недостаточное внимание нужным профессиональным качествам, либо обозначают те, которые совершенно не соответствуют их склонностям.

Выбор профессии отражает определенный уровень личных притязаний, включающий субъективную оценку своих собственных возможностей и способностей. Кроме того, на него влияет часто не осознаваемый самим субъектом уровень требований, предъявляемых им к профессии. У 15–17-летних юношей и девушек притязания часто завышены. Однако, по мнению известного российского социолога И.С. Кона, «это вполне нормально и даже полезно, так как стимулирует молодого человека к росту и преодолению трудностей» [8, c. 178]. В ходе исследования школьникам предлагался тот же перечень профессиональных качеств, из которого они выбирали те, которых больше всего не хватает для овладения будущей профессией. Чаще всего в качестве недостающих профессиональных характеристик школьники называли устойчивость внимания (27%), эмоциональную устойчивость и развитость функциональных анализаторных способностей (по 24% соответственно), а также наблюдательность (16%).

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие качества необходимы для овладения выбранной профессией?» в зависимости от типов профессиональных предпочтений учащихся (по Е.А. Климову)*

|

Варианты ответов |

Профессиональные предпочтения |

|||||||||||

|

П |

Т |

Ч |

З |

Х |

П+Ч |

П+Х |

Т+Ч |

Т+З |

Ч+З |

Ч+Х |

З+Х |

|

|

Общительность |

100,0 |

25,0 |

71,4 |

40,0 |

71,4 |

100,0 |

100,0 |

80,0 |

0,0 |

0,0 |

50,0 |

100,0 |

|

Эмоциональная устойчивость |

100,0 |

50,0 |

85,7 |

60,0 |

52,4 |

100,0 |

100,0 |

40,0 |

100,0 |

0,0 |

66,7 |

33,3 |

|

Организаторские способности |

0,0 |

0,0 |

71,4 |

30,0 |

38,1 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

0,0 |

0,0 |

33,3 |

100,0 |

|

Способности к геометрии, физике |

0,0 |

75,0 |

14,3 |

30,0 |

9,5 |

100,0 |

100,0 |

60,0 |

0,0 |

0,0 |

33,3 |

33,3 |

|

Пространственное воображение |

0,0 |

50,0 |

14,3 |

40,0 |

23,8 |

0,0 |

100,0 |

20,0 |

50,0 |

0,0 |

16,7 |

33,3 |

|

Технический склад мышления |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

50,0 |

4,8 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

100,0 |

0,0 |

33,3 |

66,7 |

|

Склонности к практическому труду |

0,0 |

25,0 |

42,9 |

20,0 |

28,6 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

50,0 |

0,0 |

33,3 |

33,3 |

|

Наблюдательность |

0,0 |

50,0 |

42,9 |

70,0 |

66,7 |

100,0 |

0,0 |

40,0 |

100,0 |

100,0 |

66,7 |

33,3 |

|

Устойчивость внимания |

0,0 |

75,0 |

85,7 |

80,0 |

61,9 |

100,0 |

100,0 |

80,0 |

100,0 |

100,0 |

66,7 |

66,7 |

|

Склонность к учету наблюдений |

100,0 |

0,0 |

42,9 |

70,0 |

28,6 |

0,0 |

0,0 |

60,0 |

100,0 |

0,0 |

33,3 |

66,7 |

|

Потребность в двигательной активности |

0,0 |

0,0 |

42,9 |

20,0 |

14,3 |

0,0 |

0,0 |

40,0 |

0,0 |

100,0 |

83,3 |

66,7 |

|

Способность к математике (абстрактное мышление) |

0,0 |

100,0 |

28,6 |

50,0 |

33,3 |

0,0 |

100,0 |

80,0 |

50,0 |

0,0 |

16,7 |

66,7 |

|

Склонность к обобщениям |

0,0 |

0,0 |

28,6 |

50,0 |

23,8 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

50,0 |

0,0 |

50,0 |

33,3 |

|

Склонность к малоподвижной работе |

0,0 |

25,0 |

0,0 |

10,0 |

4,8 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

33,3 |

|

Наглядно-образное мышление |

100,0 |

25,0 |

28,6 |

20,0 |

33,3 |

0,0 |

100,0 |

20,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

33,3 |

|

Яркое воображение |

0,0 |

0,0 |

28,6 |

0,0 |

47,6 |

100,0 |

100,0 |

0,0 |

50,0 |

0,0 |

66,7 |

33,3 |

|

Склонность к творчеству |

0,0 |

25,0 |

28,6 |

10,0 |

57,1 |

100,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

83,3 |

33,3 |

|

Развитость функциональных анализаторных способностей (хорошее зрение, слух, обоняние, точность, координация движений) |

100,0 |

0,0 |

42,9 |

40,0 |

38,1 |

100,0 |

100,0 |

60,0 |

100,0 |

100,0 |

50,0 |

33,3 |

* Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа, поэтому сумма процентов по каждому столбцу не равна 100.

Примечание. Зелёным цветом обозначены выбранные качества, соответствующие типу профессиональных предпочтений, красным – качества, не соответствующие типу профессиональных предпочтений, серым – невыбранные варианты.

Выбор подростками качеств, «не хватающих» для освоения профессии, позволяет оценить степень развития у них не только критического мышления и способности к рефлексии, т.е. к самоанализу, но и к пониманию сущности профессиональной деятельности, её содержания. При ответе на вопрос «Каких качеств тебе не хватает для овладения выбранной профессией?» в большинстве случаев учащиеся отмечали характеристики, не в полной мере соответствующие их типам профессиональных предпочтений (табл. 6), что может свидетельствовать о диффузном характере профессиональной идентичности и о её незрелости. Наиболее адекватные собственным склонностям варианты указывали дети типа «П+Х».

Анализ ответов на вопрос «Каким образом ты можешь развить качества, необходимые для выбранной тобой профессии?» показал, что самым распространённым среди учащихся направлением развития профессиональных качеств является самообразование (73%). Кроме того, популярными оказались и такие варианты, как дополнительная подготовка в других учебных заведениях (53%) и встречи с представителями различных профессий (48%).

Таблица 6. Сопряжение типов профессиональных предпочтений учащихся (по Климову Е.А.) с ответами на вопрос: «Каких качеств тебе не хватает для овладения выбранной профессией?»*

|

Варианты ответов |

Профессиональные предпочтения (тест Климова Е.А.) |

|||||||||||

|

П |

Т |

Ч |

З |

Х |

П+Ч |

П+Х |

Т+Ч |

Т+З |

Ч+З |

Ч+Х |

З+Х |

|

|

Общительность |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

10,0 |

14,3 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Эмоциональная устойчивость |

100,0 |

25,0 |

14,3 |

10,0 |

33,3 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

16,7 |

33,3 |

|

Организаторские способности |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

10,0 |

19,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

0,0 |

|

Способности к геометрии, физике |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

30,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

0,0 |

|

Пространственное воображение |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

10,0 |

9,5 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Технический склад мышления |

0,0 |

25,0 |

28,6 |

10,0 |

9,5 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Склонности к практическому труду |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

0,0 |

|

Наблюдательность |

100,0 |

25,0 |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

50,0 |

0,0 |

50,0 |

0,0 |

|

Устойчивость внимания |

0,0 |

50,0 |

28,6 |

0,0 |

23,8 |

0,0 |

100,0 |

20,0 |

100,0 |

0,0 |

50,0 |

33,3 |

|

Склонность к учету наблюдений |

0,0 |

0,0 |

28,6 |

10,0 |

19,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

66,7 |

|

Потребность в двигательной активности |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

10,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Способность к математике (абстрактное мышление) |

100,0 |

0,0 |

14,3 |

10,0 |

23,8 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Склонность к обобщениям |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

9,5 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Склонность к малоподвижной работе |

0,0 |

25,0 |

0,0 |

20,0 |

9,5 |

0,0 |

0,0 |

20,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Наглядно-образное мышление |

0,0 |

25,0 |

0,0 |

0,0 |

19,0 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

0,0 |

|

Яркое воображение |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

10,0 |

0,0 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Склонность к творчеству |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

100,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Развитость функциональных анализаторных способностей (хорошее зрение, слух, обоняние, точность, координация движений) |

0,0 |

0,0 |

14,3 |

40,0 |

9,5 |

0,0 |

100,0 |

40,0 |

0,0 |

100,0 |

33,3 |

66,7 |

* Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа, поэтому сумма процентов по каждому столбцу не равна 100.

Примечание. Зелёным цветом обозначены выбранные качества, соответствующие типу профессиональных предпочтений, красным – качества, несоответствующие типу профессиональных предпочтений, серым – невыбранные варианты.

Помимо наличия узкоспециализированных профессиональных характеристик для овладения избранным призванием необходимы и общечеловеческие качества, обеспечивающие успех в любой деятельности, в том числе и в профессиональной. Судя по результатам фокус-группового исследования учащихся 10– 11 классов, в качестве ведущих критериев успешности человека они чаще всего видят целеустремлённость, мотивацию, умение не останавливаться на достигнутом, благополучную семью, наличие хорошей и любимой работы, финансовый достаток и статус в обществе. Вместе с тем, по мне- нию школьников, помешать личностному развитию и успеху могут лень, неграмотная организация своего времени, слабая мотивация, конфликты в семье и отношения с друзьями.

Показательно, что ради успешной профессиональной карьеры подростки готовы пожертвовать не только личным временем и увлечениями, но и собственным здоровьем. В то же время они демонстрировали высокую оценку роли здоровья, как физического, так и духовного, в профессиональном становлении человека, в достижении им определённого успеха. Подобное противоречие во взглядах на здоровье свидетельствует о слабых здоровьесберегательных установках старшеклассников, о непонимании ими вклада здоровья в общее благополучие и развитие человека. Однако большинство подростков отметили, что жертвовать ради профессионального и личностного роста отношениями с близкими людьми (родителями, родственниками, друзьями) для них недопустимо.

Таким образом, исследование соответствия предпочитаемых учащимися школьных дисциплин и тех качеств, которые, по их мнению, нужны для овладения избранной специальностью, индивидуальным типам профессиональных предпочтений позволяет сделать следующий вывод: подростки значительно лучше осваивают предметные компетенции, чем профессионально значимые качества. То есть в настоящее время детям подросткового возраста свойственна крайне низкая информированность о сути и содержании профессиональной деятельности, о важнейших характеристиках, необходимых для работы по выбранной специальности.

Очевидно, что сложившаяся система школьной профориентации не достигает своих конечных целей, а именно формирования у школьников грамотного профессионального самоопределения в соответствии с их индивидуальными склонностями, а также с реальными запросами общества и рынка труда в отношении кадров. Фокусируясь на профессиональных компетенциях, система профориентации значительно меньше внимания уделяет личностным качествам, соответствию интересов и возможностей, что в будущем может существенно снизить удовлетворенность трудовой деятельностью, уровень реализации трудового потенциала и инновационной активности.

Результаты исследования профессиональных предпочтений подростков позволяют сформулировать ряд рекомендаций , направленных на решение вышеизложенных проблем.

-

I. Модернизация системы профессиональной ориентации школьников. Необходимо совершенствовать комплекс диагностических мероприятий с целью выявления профессиональных ориентаций и предпочтений школьников.

-

1. Включение диагностических методик выявления профессиональных предпочтений в число обязательных мероприятий профориентационной работы образовательных организаций, учет их результатов при разработке планов воспитательной и профориентационной деятельности. Необходима разработка специальных образовательных курсов, включающих методики формирования у школьников навыков самоопределения, ценностно-мотивационных установок для того, чтобы выбранная ими будущая профессия соответствовала выявленным профессиональным склонностям, чертам и индивидуальным предпочтениям.

-

2. Учитывая существенные психологические и возрастные различия в уровне профессионального самоопределения школьников, их психолого-педагогическое сопровождение следует выстраивать поэтапно, с постепенным усложнением и углублением профориентационных мероприятий. Так, например, до 9 класса включительно целесообразно осуществлять мероприятия, направленные на формирование личностного выбора пути продолжения образования, выработку умения соотносить общественные цели выбора сферы будущей профессиональной деятельности со своими идеалами, представлениями и реальными воз-

- можностями. В 10–11 классах необходимо уточнение профессионального выбора в условиях избранного профиля обучения, к которому у подростка имеются устойчивый интерес и способности. В этот период основные усилия должны быть направлены на развитие профессионально важных качеств, индивидуального стиля деятельности, на составление и коррекцию образовательных и профессиональных планов, способы оценки результатов, достижений в избранной деятельности, саморазвитие, формирование опыта коммуникативной деятельности [16, c. 213].

-

3. Кроме того, одной из серьёзных проблем, на наш взгляд, является отсутствие официальной статистической информации о трудоустройстве выпускников по полученной специальности для отслеживания их дальнейшего профессионального пути. Несмотря на этот факт, в качестве ключевого индикатора реализации федеральной программы «Развитие образования», а также плана мероприятий («дорожной карты») изменений в сфере образования выступает показатель «удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности» [12; 15]. Поэтому для органов управления образованием и органов государственной статистики необходимо ввести показатель, характеризующий трудоустройство и работу по специальности выпускников учреждений высшего, среднего и начального профобразования, а также сформировать единую методику расчета и контроля выполнения данного показателя, благодаря чему станет возможным осуществление мониторинга трудоустройства по профилю подготовки.

-

II. Формирование информационного поля с целью установления баланса между спросом на профессии среди молодёжи и предложением на рынке труда.

-

1. Теоретическое знакомство с профессиями разных направленностей в рамках школьных курсов:

– привлечение СМИ (телевидения, радио, газет) к проведению мероприятий, направленных на развитие профессионального самоопределения подростков, популяризацию отдельных профессий (например, рабочих специальностей), в настоящее время не пользующихся большой популярностью среди школьников, проведение акций, передач, встреч, нацеленных на повышение осведомлённости школьников о типичных ошибках, допускаемых при выборе профессии, о том, как грамотно и осознанно сделать свой выбор и т.д.;

– знакомство подростков с разнообразием существующих профессий в рамках школьных образовательных программ с учётом выявленной в ходе диагностических мероприятий индивидуальной специфики (факультативные курсы «В мире профессий», «Человек и профессия», «Мой профессиональный выбор» и т.д.), причём акцент должен делаться на наиболее востребованных в настоящее время специальностях на рынке труда.

-

2. Практическое знакомство школьников с профессиями на основе взаимодействия субъектов рынка труда. В связи с низкой осведомлённостью школьников о реальной ситуации на рынке труда необходимо наладить систему взаимодействия школы и центров занятости, различных предприятий с целью повышения уровня информированности учащихся о востребованных в обществе профессиях и активизации заинтересованности будущих

работодателей в успешности профессионального выбора молодежи. Реализация подобного взаимодействия возможна за счёт проведения экскурсий на предприятия, организации встреч с представителями отдельных профессий, учебных практик, тренингов и т.д.

Учет успешного опыта модернизации системы профориентации позволит суще- ственно повысить её эффективность. Благополучная профессиональная самореализация будет способствовать наиболее полной реализации трудового потенциала учащихся, повышению их инновационной активности, успешной социализации, обеспечивая устойчивое развитие экономики и модернизационных процессов.

Список литературы Сформированность профессиональных предпочтений как фактор социализации детей подросткового возраста

- Абдалина, Л.В. Психологические аспекты профессионального самоопределения учащихся /Л.В. Абдалина, Е.В. Гаврилова. -Воронеж: ВоГПУ, 2004. -77 с.

- Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе /Л.И. Божович//Хрестоматия по возрастной психологии. -М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. -С. 120-131.

- Выбор профессии: чему учились и где пригодились? /В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Т.С. Карабчук, З.А. Рыжикова, Т.А. Биляк//Экономический журнал ВШЭ. -2009. -Т. 13. -№ 2. -С. 172-216.

- Груздова, Е.В. Общая характеристика профессионального выбора подростка /Е.В. Груздова, Л.В. Абдалина//Социально-экономические явления и процессы. -2010. -№4. -С. 163 -166.

- Данилова, М.В. Кризис профессионального выбора и направления профориентационной помощи старшеклассникам /М.В. Данилова//Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. -2013. -№ 31. -С. 102-109.

- Капелюшников, Р.И. Трансформация человеческого капитала в российском обществе (на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения») /Р.И. Капелюшников, А.Л. Лукьянова. -М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. -196 с.

- Климов, Е.А. Как выбирать профессию /Е.А. Климов. -М.: Просвещение, 1990. -159 с.

- Кон, И.С. Психология ранней юности /И.С. Кон. -М.: Просвещение, 1989. -255 с.

- Леонидова, Г.В. Образовательный потенциал молодёжи как ресурс модернизации /Г.В. Леонидова, К.А. Устинова//Актуальные проблемы экономики и права. -2013. -№ 4 (28). -С. 172-178.

- Леонидова, Г.В. Генерация знаний талантливой молодёжи в интересах интеллектуализации человеческого капитала: методы и формы осуществления /Г.В. Леонидова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2011. -№ 1 (13). -С. 90-100.

- Взаимосвязь профильной и профессиональной подготовки учащихся в США и России /М.П. Пальянов, А.Р. Демченко, О.А. Семина, Б.А. Беловолов//Сибирский педагогический журнал. -2011. -№ 1. -С. 29-36.

- План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 гг. : утв. пост. Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 г. №201//Официальный портал Правительства Вологодской области. -Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/dokumenty/ispolnenie_ukazov_prezidenta_rf/244791/

- Попов, А.В. Обеспеченность Вологодской области трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы /А.В. Попов//Universum: экономика и юриспруденция. -2015. -№7 (18). -Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/2305

- Попова, Т.Н. Структурный дисбаланс системы занятости в регионе /Т.Н. Попова//Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. -2011. -№ 5. -Режим доступа: http://www.mivlgu.ru/site_arch/educational_activities/journal_ec/journal_arch/N5/popova.pdf

- Развитие образования : государственная программа Российской Федерации на 2013-2020 годы: утв. пост. Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295//Портал государственных программ Российской Федерации. -Режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/2

- Симатова, О.Б. Возрастные особенности профессиональной направленности школьников на разных этапах онтогенеза /О.Б. Симатова, Е.В. Прокопьева//Психология. -2011. -№ 5. -С. 210-213.

- Тоисеева, О.С. Профессиональное самоопределение подростков: актуальность, проблемы, пути решения /О.С. Тоисеева//Педагогическое образование в России. -2011. -№ 4. -С. 60-64.

- Устинова, К.А. Соответствие квалификации занятого населения требованиям рабочих мест /К.А. Устинова//ЭКО. -2012. -№ 9. -С. 181-188.

- Устинова, К.А. Сфера образования и рынок труда: проблемы рассогласования /К.А. Устинова//Социологические исследования. -2014. -№ 6. -С. 96-102.

- Фельдштейн, Д.И. Особенности стадий развития личности на примере подросткового возраста /Д.И. Фельдштейн//Хрестоматия по возрастной психологии. -М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. -С. 298-309.

- Фёдорова, Л.Д. Профессиональное самоопределение школьников /Л.Д. Фёдорова//Муниципальное образование: инновации и эксперимент. -2014. -№ 3. -С. 19-23.

- Шабунова, А.А. Качество трудовых ресурсов в России: региональный аспект /А.А. Шабунова, Г.В. Леонидова//Актуальные проблемы экономики и права. -2012. -№ 2(22). -С. 126-134.

- Шамсутдинова, И.Г. Профессиональная ориентация учащихся во Франции /И.Г. Шамсутдинова, О.И. Павлова//Педагогика. -2007. -№4. -С. 101-111.

- Шишкина, Е.А. Особенности профессиональной ориентации выпускников школ: проблемы и решения /Е.А. Шишкина//Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. -2012. -№ 6. -Режим доступа: http://www.mivlgu.ru/site_arch/educational_activities/journal_ec/journal_arch/N6/shikina.pdf

- Якимов, В.Г. Исследование уровня сформированности компетенции полипрофессионального ориентирования школьников /В.Г. Якимов//Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. -2013. -Т. 19. -№ 1. -С. 3-6.

- Cray, K. Other ways to win: creating alternatives for high school graduate /K. Cray, E. Herr. -Thousand Oaks, California: Corwin Press, Inc. A Sage Publications Company, 2000. -198 p.

- Heckman, J.J. Policies to Create and Destroy Human Capital in Europe : discussion paper № 4680/J.J. Heckman, B. Jacobs. -Bonn: IZA, 2009. -112 c.

- Job Mismatches and Labour Market Outcomes: Panel Evidence on Australian University Graduates : discussion paper № 5083/K. Mavromaras, S. McGuinness, N. O'Leary, P.J. Sloane, Zh. Wei. -Bonn: IZA, 2010. -45 p.

- Nordin, M. Education-Occupation Mismatch: Is There an Income Penalty? discussion paper № 3806/M. Nordin, I. Persson, D.-O. Rooth. -Bonn: IZA, 2008. -19 р.

- Robst, J. Education and Job Match: The Relatedness of College Major and Work /J. Robst//Economics of Education Review. -2007. -Vol. 26. -№ 4. -P. 397-407.

- Robst, J. Education, College Major and Job Match: Gender Differences in Reasons for Mismatch /J. Robst//Education Economics. -2007. -Vol. 15. -№ 2. -Р. 159-175.

- Sloane, P.J. Overeducation, skill mismatches, and labor market outcomes for college graduates /P.J. Sloane. -Bonn: IZA World of Labor, 2014. -10 p.