Шаг нагревательных проводов при электропрогреве бетона

Автор: Пикус Григорий Александрович

Рубрика: Технология и организация строительства

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ имеющейся в нормативной, технической и научной литературе формулы для определения шага нагревательных проводов. Показано, что данная формула ведет свое начало от формулы для расчета шага нагревателей в термоактивных опалубках. Сделан вывод об ошибочности исследуемой формулы и предложена иная формула, математически строго обоснованная. На основе метода Е.В. Шубина рассчитаны и построены графики распределения температур в бетоне между нагревательными проводами с учетом их взаимного влияния при различном шаге проводов и тепловой мощности. Предложен метод определения размеров приэлектродной зоны у нагревательных проводов, определены ее размеры в зависимости от шага проводов. Рассчитаны градиенты температур в бетоне, а значения сопоставлены с предельно допустимыми. В результате получено, что диапазон шага нагревательных проводов, рекомендуемый действующей нормативной и технической документацией, приводит к значительным температурным напряжениям. Даны рекомендации по назначению шага нагревательных проводов и тепловой мощности от них в зависимости от степени армирования железобетонных конструкций. Такой шаг проводов обеспечивает защиту конструкций от недопустимых температурных деформаций.

Зимнее бетонирование, нагревательный и греющий провод, электропрогрев бетона, шаг проводов

Короткий адрес: https://sciup.org/147247625

IDR: 147247625 | УДК: 693.557 | DOI: 10.14529/build250105

Текст научной статьи Шаг нагревательных проводов при электропрогреве бетона

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что на строительных площадках России метод электропрогрева с применением нагревательных проводов доминирует по объемам работ над всеми остальными методами зимнего бетонирования, вместе взятыми. При этом известно, что для соблюдения качества бетонных конструкций в зимнее время необходимо добиться равномерности температурных полей в теле конструкции, что контролируется, в первую очередь, с помощью оценки градиента температур [1-3].

Значительные градиенты температур вызывают недопустимые температурные напряжения, которые при недостаточной прочности бетона вызывают трещины шириной от нескольких микронов до миллиметра и более. Для предотвращения трещи-нообразования рекомендуется, помимо прочего, равномерно распределять арматуру по площади конструкции (путем уменьшения диаметра арматуры и одновременно уменьшения расстояния между стержнями), снижать градиент температуры (путем правильного подбора теплоизоляции, грамотной расстановки нагревательных элементов) [4, 5].

В связи с этим в данной статье рассмотрено влияние шага нагревательных проводов на равномерность распределения температур по сечению бетона.

Вывод аналитической зависимости

С 80-х годов прошлого века в нормативной, технической и научной литературе [6–11] присутствует формула для расчета шага расстановки нагревательных проводов, b , м:

b = Д-, (1)

P^ +1 ΔР где Руд - удельная требуемая мощность, Вт/м2; АР - погонная нагрузка на провод, Вт/м.

Одновременно в этой же литературе всегда идет уточнение к формуле, что в монолитных железобетонных конструкциях шаг нагревательных проводов должен находиться в пределах 50.. .150 мм.

Интересно, что результат расчета по данной формуле зачастую оказывается очень маленьким числом (обычно стремится к левой части указанного интервала). А шаг арматуры (вдоль которой и протягивается провод) в большинстве реальных конструкций - от 100 мм и выше, что объясняется не только расчетно-конструктивными соображениями, но и технологией производства работ по распределению и уплотнению бетонной смеси. Таким образом, строители обычно игнорируют полученные по формуле (1) значения шага нагревательных проводов и прокладывают их строго по фактически разложенной арматуре.

Почему же такое происходит? Для ответа на данный вопрос нужно вспомнить один постулат работы инженера: «Если не понимаешь принцип расчета, то не можешь правильно оценить его результат». Давайте разберем формулу (1).

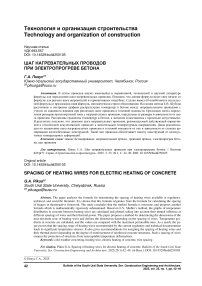

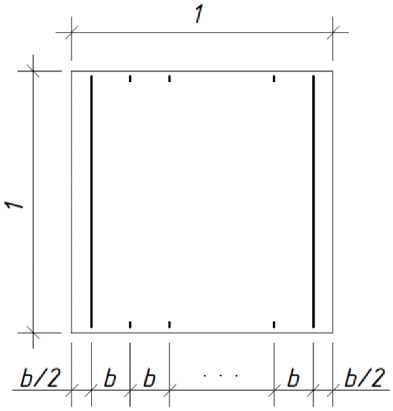

Поскольку удельная мощность распределяется по площади на м2, то рассмотрим квадрат с размерами 1x1 м (рис. 1). Расстояние от крайнего провода до края квадрата принято b /2, чтобы при масштабировании на реальную конструкцию между крайними проводами двух соседних квадратов всегда получался шаг b .

Рис. 1. Расположение проводов на 1 м2

Первое слагаемое в знаменателе формулы (1)

определяет количество нагревательных проводов длиной 1 м, необходимых для покрытия потребности 1 м2 бетона в тепле, определяемой удельной требуемой мощностью Р уд :

N = руд 1 м ) = P y = [ шт ] . (2)

Δ Р Δ Р

Дробь в формуле (1) определяет шаг нагревательных проводов на 1 м ширины квадрата:

b =

N

Д=[ м ] .

уд

Δ Р

Остается нерешенным вопрос - зачем в знаменателе формулы (1) есть второе слагаемое «+1». Ведь по смыслу формулы это слагаемое увеличивает количество проводов на каждый погонный метр конструкции на 1 провод и, соответственно, уменьшает расстояние между проводами.

Обратимся к еще одной формуле, которая также приводится в литературе [6, 7, 12], но кото- рая определяет максимально допустимую погонную нагрузку на нагревательный провод в термоактивной опалубке:

АР <

1 , 12 • Р уд • b

1 + b

Опуская множитель 1,12, который учитывает потери тепла в термоактивной опалубке (так как тепло выделяется не непосредственно в бетоне), после несложных преобразований получим из (4) следующую формулу:

b =

p уд

—

Δ Р

Видно, что конструкция формулы (5) аналогична конструкции формулы (1), но второе слагаемое в знаменателе не прибавляется, а вычитается. То есть здесь количество проводов на каждый погонный метр конструкции не увеличивается, а уменьшается на один.

Не будет большой ошибкой, если мы вообще пренебрежем ради строгости вычислений этим одним проводом, так как при этом (из формулы (3) при среднем шаге проводов 100 мм) общее количество проводов изменится не более чем на 10 %.

Учтем, что метод электропрогрева с применением нагревательных проводов появился значительно позже метода с применением термоактивной опалубки. Поэтому можно сделать вывод, что при выводе формулы (1) была использована формула (4), и, если не принимать во внимание путаницу с увеличением/уменьшением количества проводов, разработчики формулы (1) не учли главного: данная формула справедлива для плоских термоактивных щитов с однорядным расположением нагревателей. А в монолитных конструкциях обычно используется многорядное размещение нагревательных проводов (например, в перекрытиях – двухрядное – по нижней и верхней арматуре). Следовательно, то же двухрядное расположение нагревательных проводов увеличивает их шаг в два раза. Таким образом, можно предложить иную формулу для определения шага расстановки нагревательных проводов:

b =

ЛР • n

P уд ,

где n – количество рядов раскладки нагревательных проводов в конструкции.

Эта формула получилась математически строгой и позволяет учесть многорядное расположение нагревательных проводов в конструкции.

Оценка градиентов температур

Что касается допустимого диапазона шага нагревательных проводов, указанного выше (50…150 мм), то он также относится к случаям размещения проводов на палубе термоактивной опалубки, а не в теле бетона [13, 14]. Столь небольшой шаг связан с тем, что нужно периферийно, и при этом кондуктивно, передать бетону относительно большую тепловую мощность. Одновременно в [6, 12] показано, что при таком шаге проводов в теле бетона обеспечивается достаточная равномерность температур (как указано в этих источниках: градиенты температур в поверхностном слое не превышают 0,4...0,5 ° С/см).

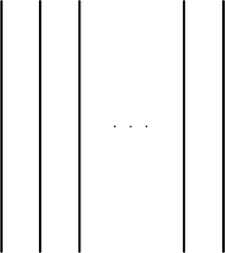

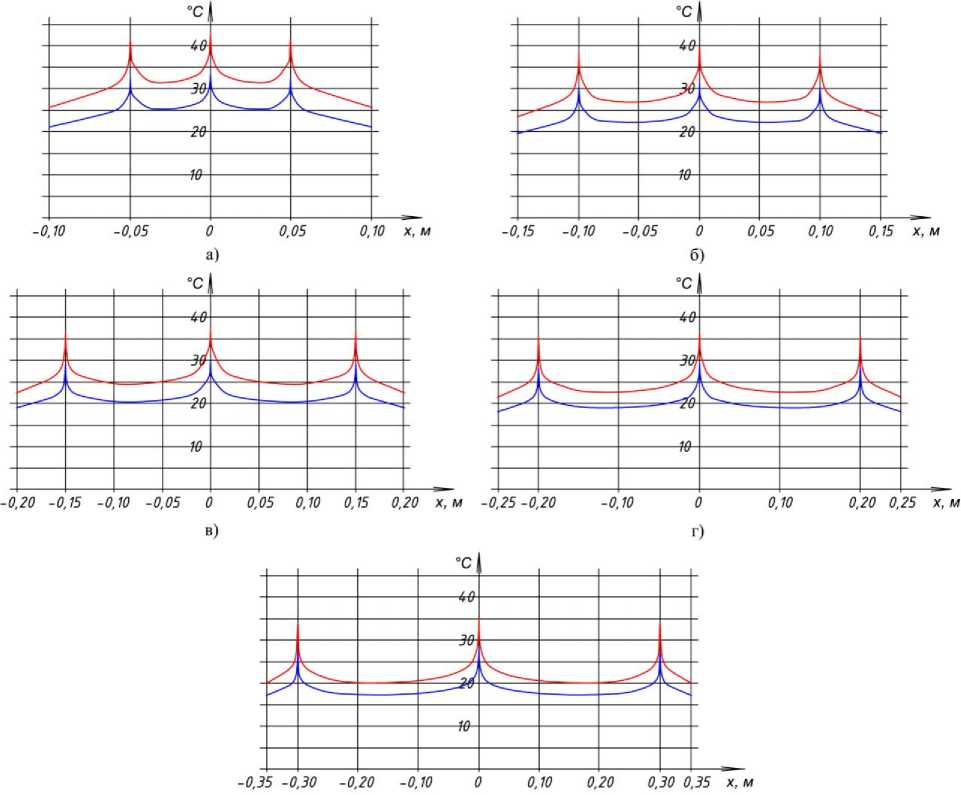

Для оценки допустимого диапазона шага на- гревательных проводов, расположенных непосредственно в теле бетона, построим графики распре- деления температур, воспользовавшись методом Е.П. Шубина [15], приведя его к случаю трех источников тепла. Будем рассматривать полуограни-ченное пространство, в котором источники тепла – нагревательные провода ПНСВ-1,2 – расположены равноудаленно друг от друга на расстоянии b = 50…300 мм и на расстоянии h = 0,5 м от поверхности (рис. 2). Тогда температура в произвольной точке А с координатами x, y:

t x,y t бн +

ΔР

1 ln

x2 + ( y + h ) 2

------7 +

2 п^ б ^ x 2 + ( y — h )'

+ ^Р 2 ln ( x — b ) 2 + ( y + h ) 2

2 п^ б ^( x — b ) 2 + ( y — h ) 2

+ ЛР 3 ln ( x — 2b ) 2 +( у + h ) 2 2 п^ б ^( x — 2b ) 2 + ( y — h ) 2

где t бн – начальная температура бетона (принята 10 ° С); Х б - коэффициент теплопроводности бетона (2,6 Вт/м^С).

Рис. 2. Схема к расчету температуры бетона в точке А от действия трех нагревательных проводов

Таким образом, реализован принцип суперпозиции температурного поля, когда в точке А суммарный тепловой эффект от одновременного действия всех нагревательных проводов равен алгебраической сумме тепловых воздействий каждого провода в отдельности. Результаты расчетов по формуле (7) для случаев АР = 25 и 35 Вт/м представлены в табл. 1 и на рис. 3.

В соответствии с результатами исследований предельных градиентов температур, изложенных в [3] (0,15 ° С/см для неармированных конструкций, 0,2 ° С/см при 1 % армирования, 0,26 ° С/см при 2 % и 0,31 ° С/см при 3 %), видно, что приведенные в табл. 1 значения градиентов превышают допустимые даже для густоармированных конструкций.

Заметим, что в соответствии с рис. 3 значительное влияние на градиент температуры оказывает резкий подъем температуры в непосредственной близости у нагревательного провода. На этот счет можно высказать мнение, что вблизи нагревательных проводов возможно локальное увеличение

Таблица 1

Распределение температур в бетоне

|

Шаг проводов, b , мм |

Погонная мощность, А Р , Вт/м |

Температура у провода, ° С |

Минимальная температура, ° С |

Средняя температура, ° С |

Градиент температуры, ° С/см |

|

50 |

35 |

35,54 |

31,32 |

32,70 |

1,41 |

|

25 |

28,25 |

25,23 |

26,21 |

1,00 |

|

|

100 |

35 |

32,57 |

26,94 |

28,39 |

1,13 |

|

25 |

26,12 |

22,09 |

23,14 |

0,81 |

|

|

150 |

35 |

30,88 |

24,37 |

25,90 |

0,87 |

|

25 |

24,91 |

20,26 |

21,35 |

0,62 |

|

|

200 |

35 |

29,72 |

22,57 |

24,15 |

0,72 |

|

25 |

24,09 |

18,98 |

20,11 |

0,51 |

|

|

300 |

35 |

28,20 |

20,09 |

21,74 |

0,54 |

|

25 |

23,00 |

17,21 |

18,39 |

0,39 |

д)

Рис. 3. Распределение температур в бетоне между нагревательными проводами, расположенными с шагом: а) 50 мм; б) 100 мм; в) 150 мм; г) 200 мм; д) 300 мм

допустимых градиентов температуры в связи с тем, что провода расположены в местах пересечения продольной и поперечной арматуры. Такое взаимное расположение провода и арматуры позволяет эффективно воспринимать высокие локальные температурные напряжения. Так, техническая литература [16, 17] говорит, что для электродного прогрева допустимый градиент темпера- туры в приэлектродной зоне стержневого электрода может быть увеличен до 1 °С/см. Что касается нагревательных проводов, то этот вопрос требует дальнейшего изучения и в данной работе не рассматривается.

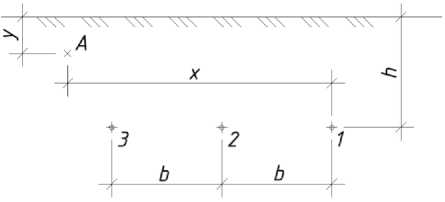

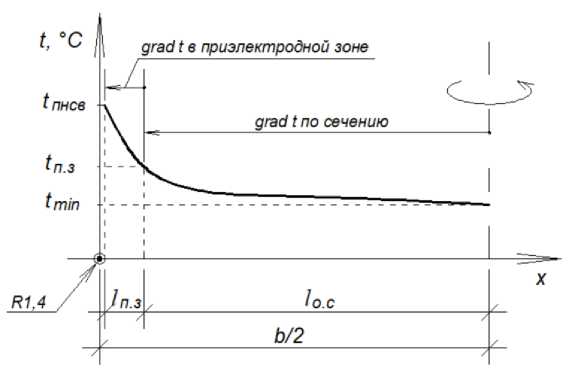

К сожалению, точных размеров приэлектрод-ной зоны или способов ее определения в литературе не приводится. Однако, исходя из того, что в приэлектродной зоне всегда наблюдаются аномально высокие температуры по сравнению с остальной частью бетона, можно предположить, что ее размеры определяются по границе доверительного интервала распределения температур бетона у нагревательного провода (рис. 4).

В табл. 2 приведены результаты расчета ширины приэлектродной зоны при доверительной вероятности 95 %, а также уточненные градиенты температур, рассчитанные на двух участках: в приэлектродной зоне и по остальному сечению.

По результатам расчета ширина приэлектрод-ной зоны в каждую сторону от нагревательного провода составила 0,25…1,43 см в зависимости от шага проводов (то есть от 1 до 5 диаметров нагревательного провода вместе с изоляцией). Благодаря выделению приэлектродной зоны расчетные градиенты температур по остальному сечению значительно уменьшились (в 2…2,7 раза). Исключение составляет лишь случай с шагом проводов 50 мм, где из-за небольшой ширины приэлектрод-ной зоны градиенты температур практически не изменились.

Результаты анализа возможного шага нагревательных проводов приведены в табл. 3. Они показывают, что при шаге проводов 50…100 мм в бетоне возникают большие градиенты температур (0,41^1,47 ° С/см), что превышает, как было показано выше, предельные значения градиентов даже для конструкций с 3 % армирования. Поэтому такой шаг раскладки нагревательных проводов рекомендован быть не может.

При шаге нагревательных проводов 150 мм прогрев необходимо вести по мягкому режиму, предусматривая погонную мощность на проводе менее 35 Вт/м. Для остальных случаев раскладки проводов подбирать погонную мощность следует, исходя из процента армирования конструкции.

Полученные результаты согласуются с практикой строительства. Так, в [18, 19] показано, что шаг нагревательных проводов обычно составляет 100…300 мм. В [20] выполненные расчеты показывают, что шаг нагревательных проводов в зависимости от конструкции опалубки должен быть в диапазоне 150…350 мм.

Рис. 4. Схема к расчету ширины приэлектродной зоны:

l П.З – ширина приэлектродной зоны; l О.С – ширина остального сечения; t ПНСВ – температура бетона у провода ; t П.З – температура бетона на границе приэлектродной зоны

Таблица 2

Размеры приэлектродной зоны и уточненные градиенты температур

|

Шаг проводов, b , мм |

Погонная мощность, ЛР , Вт/м |

Температура на границе приэлек-тродной зоны, ° С |

Ширина приэлектродной зоны, lП.З , см |

grad t в приэлектродной зоне, ° С/см |

grad t по сечению, ° С/см |

|

50 |

35 |

33,52 |

0,25 |

8,07 |

1,47 |

|

25 |

26,80 |

5,78 |

1,06 |

||

|

100 |

35 |

29,41 |

0,52 |

6,07 |

0,57 |

|

25 |

23,87 |

4,34 |

0,41 |

||

|

150 |

35 |

27,05 |

0,76 |

5,04 |

0,41 |

|

25 |

22,17 |

3,60 |

0,23 |

||

|

200 |

35 |

25,40 |

0,99 |

4,37 |

0,32 |

|

25 |

21,00 |

3,12 |

0,22 |

||

|

300 |

35 |

23,14 |

1,43 |

3,54 |

0,22 |

|

25 |

19,39 |

2,53 |

0,16 |

Таблица 3

Рекомендации по назначению шага нагревательных проводов*

|

Шаг проводов, b , мм |

Погонная мощность, ЛР , Вт/м |

Рекомендации |

|

50 |

35 |

Не рекомендуется |

|

25 |

Не рекомендуется |

|

|

100 |

35 |

Не рекомендуется |

|

25 |

Не рекомендуется |

|

|

150 |

35 |

Не рекомендуется |

|

25 |

Для конструкций с армированием не менее 1,5 % |

|

|

200 |

35 |

Для конструкций с армированием не менее 3 % |

|

25 |

Для конструкций с армированием не менее 1,3 % |

|

|

300 |

35 |

Для конструкций с армированием не менее 1,3 % |

|

25 |

Для конструкций с армированием не менее 0,5 % |

* Область применения может быть уточнена с учетом фактической геометрии конструкции, температуры наружного воздуха и свойств выбранной опалубки.

В Финляндии [21] шаг нагревательных проводов достигает 300 мм.

Одновременно нужно обращать внимание на среднюю температуру бетона (см. табл. 1), так как большой шаг проводов и низкая погонная мощность требуют более длительного периода прогрева и применения эффективного утеплителя для обеспечения требуемой прочности бетона. Решением данной проблемы может быть изменение погонной нагрузки в процессе твердения бетона, когда на ранних сроках твердения используют пониженные погонные нагрузки (например, 25 Вт/м), а после достижения некоторой прочности, при которой бетон в состоянии воспринять возникающие температурные напряжения, увеличивают до 35 Вт/м. В то же время на рис. 3 можно наблюдать интересную закономерность: с увеличением шага нагревательных проводов влияние погонной мощности снижается. Так, при шаге проводов 50 мм увеличение погонной нагрузки с 25 до 35 Вт/м приводит к росту минимальной температуры на 6,1 °С (с 25,23 до 31,32 °С), в то время как при шаге 300 мм - лишь на 2,9 °С (с 17,21 до 20,09 °С). То есть при большом шаге проводов регулировать температуру бетона изменением подаваемой мощности становится сложнее.

Выводы

-

1. Получена формула для расчета шага нагревательных проводов при электропрогреве бетона. Формула учитывает количество рядов нагревательных проводов.

-

2. Определен размер приэлектродной зоны вблизи нагревательных проводов, который составил 0,25…1,43 см в зависимости от шага проводов (или 1…5 диаметров нагревательного провода вместе с изоляцией).

-

3. Выполнен расчет градиентов температур в бетоне, на основании которого даны рекомендации по назначению шага раскладки проводов для конструкций с разным процентом армирования. Рекомендовано отказаться от размещения нагревательных проводов с шагом до 100 мм.

-

4. С увеличением шага нагревательных проводов снижается эффективность регулировки температуры бетона за счет изменения погонной нагрузки на провод. Так, увеличение шага с 50 до 300 мм приводит к снижению эффективности в 2 раза.

Список литературы Шаг нагревательных проводов при электропрогреве бетона

- Овчинников А.А., Вальт А.Б. Анализ факторов, влияющих на электротермообработку монолитного железобетона с использованием греющих проводов // Известия Калининградского государственного технического университета. 2009. № 15. С. 120–122.

- Головнев С.Г. Нормативное регулирование при производстве бетонных работ зимой // Академический вестник УралНИИПроект РААСН. 2014. № 2. С. 70–71.

- Пикус Г.А., Мозгалѐв К.М., Русанов А.Е., Маркелов А.О. Управление градиентом температуры по сечению массивных конструкций способом послойной укладки бетонной смеси // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2023. Т. 23, № 4. С. 52–58.

- Кузнецов С.А., Чижов С.В. Температурные напряжения как фактор, влияющий на продолжительность периода инициации коррозии арматуры в железобетоне // Наука и бизнес: пути развития. 2014. № 11(41). С.19–22.

- Pikus G.A., Lebed A.R. Warming of monolithic structures in winter. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. 262 (1). P. 012064.

- Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях / под ред. Б.А. Крылова, С.А. Амбарцумяна, А.И. Звездова. М.: НИИЖБ, 2005. 275 с.

- Методические рекомендации по применению нагревательных проводов и кабелей при выполнении общестроительных работ в зимних условиях / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. М., 1986. 88 с.

- МДС 12-48.2009 Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов / ЗАО «ЦНИИОМТП». М.: ОАО «ЦПП», 2009. 18 с.

- Копылов В.Д. Устройство монолитных бетонных конструкций при отрицательных температурах среды: моногр. М.: Изд-во АСВ, 2014. 184 с.

- Шишкин В.В. Совершенствование метода зимнего бетонирования с применением нагревательных проводов // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 6. С. 51–58.

- ТСН 12–336–2007. Производство бетонных работ при отрицательных температурах среды на территории Республики Саха (Якутия). Якутск, 2007. 55 с.

- Руководство по конструкциям опалубок и производству опалубочных работ / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1983. 501 с.

- Методические рекомендации по технологии изготовления термоактивных гибких покрытий методом горячей вулканизации и применения их при зимнем бетонировании монолитных конструкций / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1984. 72 с.

- Топчий В.Д. Бетонирование в термоактивной опалубке. М.: Стройиздат, 1977. 112 с.

- Ефремова А.И., Бирюзова Е.А. Влияние температурного поля от тепловой сети на сопутствующие коммуникации / Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной памяти профессора Данилова Н.И. (1945–2015) – Даниловских чтений (Екатеринбург, 10–14 декабря 2018 г.). Екатеринбург: УрФУ, 2018. С. 184–187.

- Руководство по производству бетонных и железобетонных работ в зимних условиях / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1967. 87 с.

- Руководство по электротермообработке бетона / НИИЖБ Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1974. 255 с.

- Тополянский А.Б. Электроснабжение и электроустановки в строительстве. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1990. 272 с.

- Дудин М.О., Барабанщиков Ю.Г. Специфика монтажа электрического провода в технологии прогрева бетона // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 6 (33). С. 47–61.

- Гаусс К.С., Мокшин Р.И., Кулдыркаева Н.И., Мокшин Д.И. Исследование влияния параметров электрообогрева на прочность бетона при различных условиях окружающей среды // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20, № 1. С. 187–198.

- Хямяляйнен О. Бетонные работы в зимних условиях // Бетон и железобетон. 1985. № 3. С. 46–47.