Шаманские бубны северной группы обских угров (XVIII – начало XXI века)

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию шаманских бубнов северных групп манси и хантов. Хронологические рамки работы XVIII -начало XXI в. В качестве источников использованы труды исследователей и полевые сборы автора на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди служителей культа выделена категория койпынг-няйт шаман, камлающий с бубном. Описан процесс изготовления этого атрибута. Собрана информация о 44 шаманских бубнах, которая сведена в таблицу, позволяющую увидеть их особенности и различия по форме, количеству резонаторов и др. Приведены немногочисленные описания камланий. Отдельный раздел посвящен фигурам духов-покровителей, являющимся составной частью бубнов. Это антропоморфные изображения, вырезанные на рукоятях, колотушках, или фигурки, вложенные в бубны. Уляпинских манси отмечен обычай сопровождения бубнов фигурой охранника койпынг-пупыга. Описана традиция трансформации бубна после смерти его владельца в фигуру семейного духа-покровителя, антропоморфный образ которого создавался специально сшитыми мужскими одеждами. Подчеркнута позиция автора о неразвитости шаманства у северных групп обских угров, основанная на ограниченности функций шамана, отсутствии костюма и пр. Количество шаманских атрибутов в обрядовой сфере манси и хантов значительно меньше, чем атрибутов культа Мир-сусне-хума. Указаны основные районы распространения бубнов в XX начале XXI в. у манси (бассейн р. Ляпин) и хантов (бассейн р. Сыня), относящиеся к территории, которая в XVIII-XIX вв. являлась контактной зоной обских угров и ненцев.

Шаман, бубен, ханты, манси, обряд, дух-покровитель

Короткий адрес: https://sciup.org/145147205

IDR: 145147205 | УДК: 39(571.1/5) | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.099-109

Текст научной статьи Шаманские бубны северной группы обских угров (XVIII – начало XXI века)

Термин «шаманство» появился в русских источниках не позднее 1648 г., а в целом к XVII в., по мнению С.В. Бахрушина, относится выделение особого разряда людей, получивших свыше дар общения с духами: «шаманы знающие» или «шайтанщики» [1935, с. 29, 30]. В начале XVIII в. упоминаются «шаманчыки», «жрецы» и «волшебники» [Новицкий, 1884, с. 48], а в конце – «шаманы», «волхвы» и «ворожеи» [Зуев, 1947, с. 41]. При этом в XVIII – середине XIX в. упоминания о шаманских бубнах единичны: «…в шаманы производятся... от частого толкования снов... однако сего недовольно, ибо без всякой науки от прежних ворожеев и без употребления бубна не может он к такому страшному по их делу приступить» [Там же, с. 43]; «Шаманы и Шаманки во время своих фарсов и при жертвоприношении являются в особом, им одним свойственном платье с бубном в руках» [Белявский, 1833, с. 115]; «Шаману… необходим волшебный барабан. Обыкновенная речь не достигает слуха богов; он должен беседовать с ними пением и барабанным боем» [Кастрен, 1860, с. 187].

Как известно, шаманизм обских угров является одной из дискуссионных тем в этнографии. К сторонникам точки зрения о его неразвитости относят К. Карьялайнена, В.Н. Чернецова, Е.Д. Прокофьеву, В.М. Кулемзина, которые полагали, что шаманство у манси и хантов имело менее выраженные формы, чем у иных сибирских этносов [Соколова, 2009, с. 641]. По мнению З.П. Соколовой, шаманизм обских угров «развивался в том же русле, что и у других народов Сибири (а не был развит более слабо) и лишь под влиянием раннего вхождения Западной Сибири в состав России и христианизации утратил целый ряд черт или исчез» [Там же, с. 652–654].

Мне близка точка зрения о неразвитости шаманизма у северных групп обских угров. Здесь фигура шамана не стояла на первом месте, т.к. для обрядовой практики был характерен феномен домашних святилищ, в котором в повседневной жизни и при проведении обряда посредником между людьми и духами выступал хозяин дома. Шаману оставался удел общения с духами в критических (болезнь, пропажа, стихия) или пограничных (гадание при рождении ребенка или у гроба покойного) ситуациях. По материалам XX в. шаманы или их атрибуты фиксируются в основном по западной и восточной периферии «вогульского» клина, в зонах контактов угров и самодийцев (верховья Ляпина, Сыни; бассейн Казыма), в чем можно видеть ненецкое влияние. При этом костюм в полном комплекте (головной убор, халат, обувь) исследователями не отмечен. У северной группы обских угров главным атрибутом шамана, подтверждающим его статус, являлся бубен.

В статье рассматриваются материалы только по северным группам манси и хантов, поскольку их шаманство, во-первых, во многом отлично от шаманства восточных хантов, во-вторых, последнее обстоятельно описано В.М. Кулемзиным [1976]. Хронологические рамки работы XVIII – начало XXI в., географические – от устья Иртыша до Обской губы, от Урала до правобережья Оби; это территория ХМАО–Югры и ЯНАО*.

Койпынг-няйт – шаман с бубном

Койп в мансийском и хантыйском языках обозначает бубен, соответственно, шаманы, камлавшие с ним, именовались койпынг-няйт - «человек с бубном». Пожалуй, в этом заключалось их отличие от ворожеев, которые в основном использовали для общения с духами саблю, топор, нож или священный сундучок**.

Становление будущего шамана с бубном было нелегким: «…шаманом делается не каждый. Некоторые люди вдруг начинают болеть. Пуксиков заболел лет пятнадцати и болел года два. Некоторые болеют до трех лет. Человек как будто пьян, ходит на четвереньках, ничего не ест. Сергей убежал в лес, и его долго не могли найти. Наконец к человеку приходят Мир сусне хум («за миром следящий человек», младший сын верховного бога Нуми-Торума. – А.Б. ) и опарищ (предки (манс.). – А.Б. ), пупых (правильно пупыг – дух-покровитель (манс.). – А.Б. ) и говорят ему, чтобы он начинал шаманить, бить в бубен…» (из дневника В.Н. Чернецова, 1931 г.) [Источники…, 1987, с. 154]; «Когда человек делается шаманом, то он заболевает. Если он будет койупынг няйт, то болеет долго, не узнает никого, не ест, не пьет, уходит в лес, там живет, неизвестно как. Потом к нему приходит опарищ , пупых в виде тотема и говорит сделать бубен и начать шаманить» [Там же, с. 158].

Среди различных категорий шаманов у обских угров З.П. Соколова также упоминала койпын няйт -шаманов с бубном, в первую очередь у двух групп – казымских и сынских хантов; основное их назначение – лечение болезней [Соколова, 2009, с. 644; 2016, с. 259–260, 492–494]. На Сыне шаманов, камлающих с бубном, называют куйпыу ики - «с бубном мужчина», куйпыц сепан ики - «с бубном гадающий мужчи- на» [Сынские ханты, 2005, с. 175–176]. По сведениям информатора Е.Г. Федоровой с верховьев р. Лозьвы, у манси было четыре категории шаманов, в их числе койпын няйт или няйтын ойка – шаман с бубном и лылынг пупин няйт – «живого (говорящего) духа шаман», который тесно общался с духами, являлся самым сильным и также имел бубен. Вредить могли только шаманы, обладающие бубном [Федорова, 1991, с. 166–167].

Г.Е. Солдатова полагает, что среди занимающихся шаманской деятельностью выделяются две категории: собственно шаманы и парашаманы, различающиеся по признаку активности/пассивности. Первые совершают какие-либо действия: вылечивают или вредят, возвращают охотничье счастье или отнимают его и т.п. Вторые концентрируются на узнавании: предсказывают, прорицают, определяют причину несчастья и способ его устранения. Владение бубном относится преимущественно к первой категории [Солдатова, 2014, с. 78].

Общие сведения о шаманских бубнах

С.И. Руденко отмечал однотипность бубнов у обских угров и ненцев [1958, л. 296]. И.Н. Шухов сделал акцент на том, что казымские «бубен и колотушка несколько отличны по форме и виду от бубнов ва-ховского, обдорского и самоедского шаманов. Форма бубна почти правильно круглая» [1916б, с. 31–32]. По мнению Г.Е. Солдатовой, органологиче ски все бубны сынских хантов принадлежат к одному типу. Они имеют овальную форму, У-образную рукоять (цельную или составную), обечайку с проложенными по ней столбиками, скобы с кольцами, бубенчиками, крепящиеся к обечайке изнутри. Рисунки на бубне отсутствуют, колотушка обшита мехом [Сынские ханты, 2005, с. 179].

А. Каннисто и В.Н. Чернецовым подробно записаны мансийские названия деталей бубна – обода, мембраны, резонаторов, рукояти, колотушки и др. [Kannisto, 1958, S. 411; Источники…, 1987, с. 38]. У манси «бубен делается преимущественно из лосиной кожи, иногда из оленьей и даже собачьей, натянутой в сыром виде на обруч, шириной в два-три вершка и в диаметре до аршина и более; сырая кожа при высыхании плотно обтягивает обруч, затем она еще слегка пришивается к ободку, к которому прикрепляют еще кольца, цепочки, бубенцы и вообще разные предметы, издающие звук; с внутренней стороны вставляют накре ст две палки, при помощи которых бубен и держится в руке…» [Гон-датти, 1888, с. 12].

С.И. Руденко сообщал, что обод бубна делают из лиственницы, растущей на святилище. Срубив для этой цели дерево, в его пень вбивали серебряную монету [1958, л. 281, 297]. По сведениям В.Н. Чернецова, у манси «шаман делает бубен сам. Обруч делается из ели, растущей в священном месте около родового пупыха» [Источники…, 1987, с. 156].

«По внешней кромке бубна на верхней Лозьве и на Сосьве крепят столбики (речь идет о резонаторах. – А.Б. ), на Сосьве их обычно... 14 или 21; также может быть и 13, 15, 17, 19. Эти столбики называют “ йур * – зверь волшебного бубна”. Бубен поэтому на Сосьве называют “семью йур -зверями занятый полный барабан”» [Kannisto, 1958, S. 411].

Бубен обтягивали также кожей домашнего оленя [Шухов, 1916б, с. 31], налима [Шухов, 1916а, с. 104; Бауло, 2017, с. 82], медведя [Соколова, 2016, с. 558; Бауло, 2016б, с. 265]. После выделки кожи перед натягиванием ее на обечайку в центр мембраны иногда завязывали какой-либо небольшой круглый предмет величиной с трех- или пятикопеечную монету. Это делали для того, чтобы при высыхании оставался запас кожи и мембрана не могла лопнуть . При жертвоприношении мембрану бубна окропляли кровью оленя или коня. При необходимости ремонта ее подклеивали тканью или рыбьей кожей.

Записаны обстоятельства изготовления бубна у сынских хантов в конце XX в. По словам А.К. Кур-тямова из д. Вытвожгорт, шаманами были его отец и дядя, шаманом предназначалось стать и самому Афанасию. Для изготовления бубна необходимо было совершить жертвоприношение на святом месте, которое находится в бассейне р. Кемпаж – районе проживания ляпинских манси – ближайших соседей и часто родственников сынских хантов. В ходе обряда убили белого оленя, а шкуру забрали с собой. Там же была срублена ель, обрубок ствола которой по сле этого пролежал почти год в культовом амбарчике вместе с выделанной оленьей шкурой. Затем на мужском священном месте в Вытвожгорте дядя Афанасия в течение дня сделал бубен из привезенных обрубка дерева и шкуры (бубен должен был делать отец, но он уже тяжело болел). В процессе работы удивление присутствующих вызвал тот факт, что обруч согнулся легко, без трещин. После изготовления бубна принесли в жертву еще одного оленя [Сынские ханты, 2005, с. 162–163].

Основные характеристики шаманских бубнов северных групп обских угров

|

№ п/п |

Местонахождение |

Владелец |

Датировка |

Форма |

Рукоять |

Резонаторы |

Дополнительная информация |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Манси |

|||||||

|

1 |

Резимово |

С. Пакин |

Конец XIX в. |

Круглая |

Вильчатая |

14 |

Рукоять обозначает духа бубна |

|

2 |

Святилище Ворсик-ойки |

Т. Пузин |

1940–1950 гг. |

» |

» |

14 |

– |

|

3 |

То же |

» |

1940–1950 гг. |

Овальная |

» |

14 |

Личина на рукояти |

|

4 |

Ясунт |

И.К. Пузин |

1940–1950 гг. |

» |

» |

21 |

Бубен – дух-покровитель, две рубахи |

|

5 |

» |

И. Немдазин |

Конец XIX в. |

Круглая |

» |

12 |

– |

|

6 |

» |

» |

Первая половина XX в. |

» |

» |

16 |

– |

|

7 |

Щекурья |

А.И. Сайнахов |

Первая четверть XX в. |

» |

» |

21 |

Бубен – дух-покровитель, пять рубах. Резонатор в виде сустава |

|

8 |

Саранпауль |

... |

Середина XX в. |

» |

» |

14 |

– |

|

9 |

Ломбовож |

В. Албин |

1940–1950 гг. |

» |

» |

На колотушке личина духа бубна |

|

|

10 |

» |

П.Е. Шешкин |

Первая половина XX в. |

Овальная |

У-образная, составная |

16 |

На рукояти вырезаны две личины духов |

|

11 |

Хангласам-пауль |

Пуксиков |

Начало XX в. |

Круглая |

Вильчатая |

– |

|

|

12 |

Ясунт |

А. Тихонов |

Начало XX в. |

Овальная |

» |

– |

|

|

13 |

Верховья Северной Сосьвы |

1960-е гг. |

» |

14 |

– |

||

|

14 |

Шомы |

В.А. Адин |

Начало XX в. |

» |

Крестообразная |

21 |

На рукояти вырезана личина духа |

|

15 |

Менкв-я-пауль |

Алкадьев |

Начало XX в. |

» |

» |

15 |

Бубен завернут в халат коричневого цвета |

|

16 |

Хулимсунт |

Т.И. Номин |

1970-е гг. |

Круглая |

Крестообразная |

9 |

– |

|

17 |

Березовский р-н ХМАО– Югры |

Первая четверть XX в. |

Овальная |

Х-образная |

14 |

– |

|

|

Ханты |

|||||||

|

18 |

Тутлейм |

Новьюхов |

Первая половина XX в. |

» |

Вильчатая |

14 |

«Одет» в большую белую рубаху |

|

19 |

» |

» |

Первая четверть XX в. |

» |

» |

14 |

– |

|

20 |

» |

» |

Первая половина XX в. |

» |

У-образная, составная |

14 |

Ремонт мембраны кусками рыбьей кожи |

|

21 |

Ишвары |

Тогочев |

Начало XX в. |

» |

Х-образная |

9 |

– |

|

22 |

Лоровы |

С.Г. Еприн |

Начало XX в. |

» |

Стрела |

– |

|

|

23 |

Ханты-Мужи |

Н. Пастырев |

Середина XX в. |

Круглая |

Вильчатая |

27 |

– |

|

24 |

» |

Начало XX в. |

» |

Х-образная |

15 |

– |

|

|

25 |

Бассейн р. Казым |

Первая треть XX в. |

Овальная |

» |

27 |

– |

|

|

26 |

Казым-мыс |

Рубеж XIX–XX вв. |

» |

» |

– |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

27 |

Казым-мыс |

Начало XX в. |

Овальная |

Вильчатая |

– |

||

|

28 |

Лопхари |

Рубеж XIX–XX вв. |

Круглая |

» |

14 |

– |

|

|

29 |

Евригорт |

М. Лонгортов |

Первая треть XX в. |

Овальная |

У-образная, составная |

15 |

– |

|

30 |

» |

И. Рохтымов |

Середина XX в. |

» |

Не сохранилась |

Ремонт мембраны |

|

|

31 |

Тильтим |

Лонгортов |

Первая треть XX в. |

» |

Вильчатая |

21 |

Три бубна вместе |

|

32 |

» |

» |

Первая треть XX в. |

» |

» |

14 |

Внутри бубна лежали фигуры двух духов-покровителей; на одежде следы крови |

|

33 |

» |

» |

Первая треть XX в. |

» |

У-образная, составная |

14 |

«Одет» в рубашку из толстого шерстяного сукна коричневого цвета |

|

34 |

Лорагорт |

Е. Вальгамов |

Середина XX в. |

Круглая |

Х-образная |

7 |

Использовали отец и сын |

|

35 |

Оволынгорт |

Лонгортов |

Первая треть XX в. |

Овальная |

Вильчатая |

21 |

Лежал внутри черного халата |

|

36 |

Овгорт |

А.Н. Пырысев |

1970-е гг. |

» |

» |

14 |

– |

|

37 |

» |

А.К. Куртямов |

1980-е гг. |

» |

» |

9 |

Завернут в мужскую рубашку со следами крови жертвенного оленя. Внутри фигурки мужчины и женщины – духи бубна, муж и жена |

|

38 |

Священное место у д. Хорьер |

Муркин |

Середина XX в. |

» |

» |

11 |

Ремонт мембраны. Следы крови на ней |

|

39 |

То же |

» |

Середина XX в. |

Круглая |

» |

Следы крови на мембране |

|

|

40 |

Ямгорт |

Ф.К. Пырысев |

1980-е гг. |

Овальная |

» |

12 |

– |

|

41 |

Обдорск |

Вторая половина XIX в. |

Круглая |

У-образная, составная |

14 |

– |

|

|

42 |

Пашерцевы юрты |

Рубеж XIX–XX вв. |

Овальная |

Х-образная |

– |

||

|

43 |

Священное место в бассейне р. Полуй |

В.И. Атаман |

1960-1970-е гг. |

Круглая |

» |

На рукояти вырезано семь личин. Рукоять и колотушка образуют антропоморфную фигуру |

|

|

44 |

То же |

П.Т. Русми-ленко |

1960-1970-е гг. |

Овальная |

Вильчатая |

– |

Мной собрана информация о 44 бубнах (см. таблицу ). Она объединяет результаты сборов А. Алк-виста, А. Каннисто, И.Н. Шухова, В.Н. Чернецова, З.П. Соколовой, И.Н. Гемуева, А.М. Сагалаева, А.В. Бауло, а также экспонаты из фондов ряда сибирских музеев. Таблица позволяет увидеть некоторые особенности бубнов северных групп манси и хантов (рис. 1). К первым относятся 17 изделий, ко вторым 27. Форма бубнов круглая (16 экз.) или овальная (27 экз.). Рукояти чаще всего вильчатые (26 экз.); крестообразных 11 экз., из них восемь Х-образной разновидности; 5 экз. выполнены в виде буквы У, они состав ные*. Рукояти бубнов обычно обильно обмотаны кусками ткани: «Колдуну и ворожею за их работу оплачивается содержание. На верхней Лозьве шаману по завершению работы в уголок платка завязывают 15-20 копеек; затем платок с деньгами он при-

Рис. 1. Шаманские бубны с вильчатой ( а ), составной ( б ), крестообразной ( в ) и Х-образной ( г ) рукоятями. а – конец XIX в., манси; б – вторая половина XIX в., ханты; в – начало XX в., манси; г – середина XX в., ханты.

вязывает к рукояти бубна» [Kannisto, 1958, S. 432]. Количество столбиков-резонаторов разное: 7 (1 экз.), 9 (3), 11 (1), 12 (2), 14 (14), 15 (3), 16 (2), 21 (5), 27 (2). Поскольку бубен понимался как ездовой олень шамана, дважды встречены столбики-резонаторы, выполненные в виде суставов оленя.

Духи-покровители и духи-охранники бубнов

Рукоять бубна называют «койпынг пупыг – дух-покровитель волшебного бубна. Ее более длинные концы означают ноги духа-покровителя, более короткие – его голову» [Kannisto, 1958, S. 411]. Наиболее явственно фигура духа-покровителя представлена на бубне ханта В. Атамана из д. Зеленый Яр: к палкам рукояти в месте их пересечения сзади подвязана колотушка, верхняя часть которой обтянута куском оленьей шерсти, другой конец – яйцеобразный. Таким образом перекрещенные палки и колотушка образуют подобие антропоморфной фигуры в шапке и с выделенным мужским признаком – гениталиями (рис. 2).

«У низовых хантов на… рукояти иногда вырезали лица семи духов, которых шаман вызывал при камлании» [Руденко, 1958, л. 296] (см. также: [Иванов, 1970, с. 60]) (рис. 3). «Рукоятка имеет вилообразную форму, в развилке ее находится изображение лица – по объ-

Рис. 2. Фигура духа-покровителя бубна, составленная из рукояти и колотушки. Священное место хантов в бассейне р. Полуй.

яснению шамана, это Святой Николай, помогающий ему при ворожбе» [Шухов, 1916б, с. 31–32]. Антропоморфные личины на рукояти отмечены также у бубнов ляпинских манси [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 25; Гемуев, 1990, с. 102].

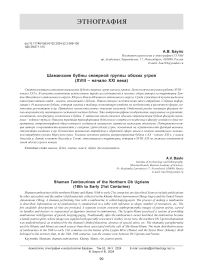

Колотушка бубна имеет узкую рукоять и широкую ударную лопасть, обтянутую шкурой со лба оленя. Встречаются экземпляры с вырезанными на них антропоморфными личинами, обозначающими духа-покровителя бубна. И.Н. Шуховым у казымских хантов описана березовая колотушка, у которой «на рукоятке – изображение Св. Николая» [1916б, с. 31–32]. Мной личины на рукоятях колотушек встречены у манси Албиных в д. Ломбовож, хантов Артанзеевых в д. Ямгорт и Шияновых в д. Лох-подгорт (рис. 4).

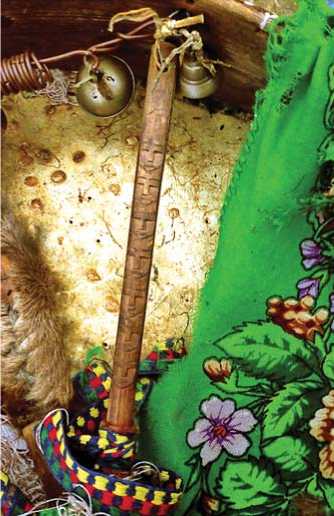

У сынских хантов описана традиция «проживания» духов-покровителей шамана внутри бубна. Они составляли семейную пару и выполняли роль слуг шамана при камлании. Первый такой бубен хранился на чердаке дома в д. Тильтим. В нем находились фигуры двух духов – мужа и жены (рис. 5, а ). В основе обеих деревянные антропоморфные изображения. На мужскую фигурку надето несколько рубах и черное пальто, застегнутое на три пуговицы. Женская фигура в белой шубке из оленьего меха опоясана пестрым платком; под шубкой несколько рубах, внутри которых сохранились монеты 5 коп. 1931 г., 10 коп. 1930-х гг., обрывок газеты 1942 г.; на ряде рубах вид-

Рис. 3. Изображения семи духов на рукояти бубна.

Северные ханты.

Рис. 4. Колотушка с личиной духа-покровителя. Северные ханты.

ны следы жертвенной крови. Второй бубен хранится в пос. Овгорт. Он завернут в мужскую рубашку со следами крови жертвенного оленя. Внутри бубна лежат фигурки мужчины ( хо ) в белой малице и женщи-

Рис. 5. Бубны с фигурами духов-покровителей. Сынские ханты.

Рис. 6. Койпынг-пупыг и шаманский бубен - семейный дух-покровитель. Ляпинские манси.

Камлание с бубном

Подробного описания обрядовых действий с бубном, к сожалению, нет, да и фрагментарных сообщений очевидцев не так много. Наиболее полное описание камлания оставил Н.Л. Гондатти: «При служении шаманы. имеют. в руках бубен, по которому по временам ударяют особой палкой, обтянутой шкуркой какого-нибудь зверька... при сильных и быстрых движениях, производимых шаманами во время призывания богов, все погремушки гремят, сам бубен при ударе в него издает отчетливый резкий звук, особенно если предварительно его подержать несколько времени над огнем; и вот эти-то звуки приятны богам... Всего чаще призывается Мир суснэ хум. для ны (нэ) в шубке и платках (рис. 5, б). Это духи бубна, муж и жена. Фигуры делала мать владельца бубна.

У ляпинских манси отмечена другая традиция: бубны «караулят» койпынг-пупыги - «бубна духи», выполняющие функции охранников*. Их ставят у задней стены чердака рядом с бубном (рис. 6). Фигура кой-пынг-пупыга обычно состоит из семи вотивных стрел, обернутых тканью, поверх которой надевают несколько рубах и халатов. Голова оформлена конусообразной шапкой из ткани, султан выполнен из семи кисточек. Длина фигур 50-75 см.

его призывания чаще всего пользуются ночами, когда он совершает свой объезд вокруг земли; для этого в жилье, где происходит гаданье, тушат огонь; шаман ударяет несколько раз в бубен и затем все смолкает и наступает гробовая тишина, среди которой будто бы явственно слышится конский топот, оканчивающийся треском, указывающим на вход бога в жилье, после которого все прекращается и шаман, распростертый часто на полу, начинает сообщать то, что ему говорил бог. <.> Раз во время оспы у одного остяка погибла вся семья, и, наконец, он сам захворал: призывает он шамана, тот начинает бить в бубен, шептать что-то про себя, наконец начинает плясать; вертится и кружится всю ночь, потом объявляет, что остяк умрет.» [1888, с. 11-16].

В.В. Бартенев, революционер, высланный в Об-дорск, присутствовал на одном из шаманских сеан- сов: «Шаман является вместе с помощником, повторяющим его слова, и с пензяром (бубен из оленьей кожи, в который бьют колотушкой). Ворожба происходит таким образом. Войдя в чум, шаман садится рядом со своим помощником, садятся и все присутствующие. Потом разогревают бубен для того, чтобы кожа натянулась туже: тогда звук громче. Шаман начинает бить в бубен, сначала тихо и редко, потом все громче и чаще, наконец, изо всей силы. Временами бой ослабевает, потом опять усиливаются эти странные звуки, глухо разносясь по тундре. При этом шаман, а за ним присутствующие кричат протяжно: “ко-о-о-о! ко-о-о-о!” Это делается, чтобы призвать духов. Когда духи слетятся к шаману, он начинает их вопрошать и ответ передает присутствующим» [1896, с. 87–88].

Фельдшер Л. Кориков описал поездку в декабре 1898 г. в д. Хурумпауль к больному вогулу. В юрте над нарами стоял сундучок с лежавшим на нем бубном. Больной отказался от помощи и велел позвать шамана. Вошел седой старик, снял с полки бубен, надел дорогой парчовый халат и приступил к врачеванию. Раздался резкий удар по барабану, затем еще удары «в аккомпанемент дрожащего старческого голоса». Наконец звук барабана замер. «Вдруг в могильной тишине раздается чей-то тяжкий вздох. <…> Наконец пронесся тихий, отдаленный, но внушительный голос. Это говорил шаман. Он кончил сношение с Торм* и теперь объявляет о жертве, требуемой богом» [Кориков, 2003, с. 59–62].

По материалам А. Каннисто, «на Верхней Лозь-ве шаман использует бубен, если кто-нибудь заболел. Он садится в комнате перед чувалом, в котором горит огонь, или в чуме возле очага и греет бубен, распевая волшебную песнь ( пупыг кайсов )… Пение кай сов сопровождается поеданием мухоморов…» [Kannisto, 1958, S. 432–433]. В одной из призывных песен, записанных А. Каннисто, также упоминаются действия с бубном:

Семью йур начиненный бубен, Шестью йур начиненный бубен, Настраивают (раскачивают).

Духовным покровителем назначенную на темную ночь,

Торумом назначенную на темную ночь Настраивают (раскачивают).

Семью всаженными (головками) йур начиненный бубен

Слышу, настраивают,

Шестью всаженными (головками) йур начиненный бубен

Слышу, настраивают

[Мансийская… поэзия, 2017, с. 35].

В.Н. Чернецовым описан обряд, связанный с представлением манси о второй душе человека – urt : «Человек умер. Если кто-то из знакомых в ту ночь или следующую находится на открытом месте или вне дома, urt умершего пристает к человеку, чтобы увести его с собой. Человек, к которому пристал urt , чувствует тогда нездоровье или тяжесть. Тогда зовут шамана… Шаман берет тогда приставшую к живому человеку душу. Шаман бьет в бубен, натирает бубном человека, к которому пристала душа, затем говорит: “Ну, теперь вытряхнулась”» [1959, с. 131].

Жительница д. Анеево М.Н. Гоголева рассказывала: «Один шаман в темноте в доме ночью бьет наконечниками стрел друг о друга, а другой бьет в барабан, и все в такт. А потом говорит складно, который в барабан бьет, он главный. А потом говорит: ребенка на улицу не пускай или чем кормить» [Бауло, 2017, с. 82]. Вспоминая о том, как шаманил, информатор П.Ф. Меров занял характерную позу: в левой руке бубен кожей вниз, лицо поднято вверх, взгляд влево, на бубен не смотрит [Бауло, 2016б, с. 265].

Бубен после смерти шамана

Однозначной судьбы у бубна после смерти его владельца не было. С.И. Руденко относительно северных хантов писал, что «по смерти ворожеев их бубны клали у могилы, бубны шаманов вешали на особое дерево на святилище. Бубен передавался по наследству» [1958, л. 297]. У казымских хантов «по смерти шамана бубен прорывается и хранится в лабазе на жертвенном месте» [Шухов, 1916б, с. 32]. Информатор А.Д. Тар-лин рассказывал, что когда его дед, шаман, умер, «то бубен сильно нагрели на огне и по нему ударили, кожа лопнула; потом все в лес отнесли, богам оставили. Если не порвать и не отнести в лес, то в семье несчастья будут» (ПМА, 1998 г., д. Юильск). После смерти А. Пырысева из д. Ямгорт его бубен закопали в лесу вместе с другими священными вещами [Сын-ские ханты, 2005, с. 176]. У сосьвинских манси «когда бубен прорвется, кожу вешают на дерево в том месте, где она прорвалась» [Источники…, 1987, с. 156]; у них же информаторы отмечали, что шамана хоронят отдельно, а «бубен потом рубят на части… и все туда – в могилу» [Снигирев, 2013, с. 524].

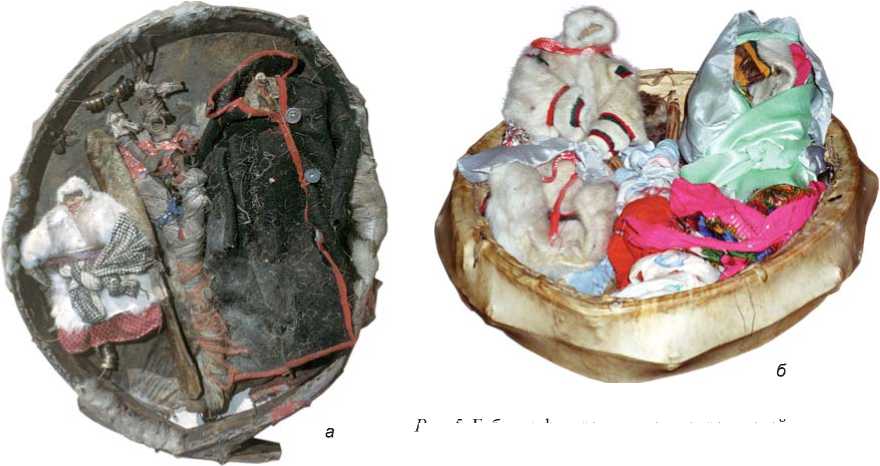

У бубнов северных групп обских угров могла быть и иная судьба: после смерти шамана они получали статус семейного духа-покровителя, антропоморфный облик которого подчеркивался «одеванием» бубна в мужские рубахи. Впервые с такой практикой я встретился в 1999 г. в д. Щекурья у манси. Здесь на чердаке дома А.П. Сайнахова сохранился бубен его деда А.И. Сайнахова (репрессирован в 1936 г.), «одетый» в пять специально сшитых рубах с длинными рукава-

аб

Рис. 7. Шаманские бубны, ставшие семейными духами-покровителями манси Пузиных ( а ) и хантов Лонгортовых ( б ).

ми (рис. 6), причем хозяин даже не предполагал, что внутри одежд находится шаманский бубен [Бауло, 2013, с. 186]. На чердаке дома И. Пузина в д. Ясунт также хранился бубен его деда, «одетый» в две рубахи, и почитался в роли семейного духа-покровителя (рис. 7, а ). В д. Менкв-я-пауль тоже на чердаке находился старый шаманский бубен Алкадьевых, завернутый в мужской халат коричневого цвета [Гемуев, Бауло, 1999, с. 101].

Подобная традиция превращения вышедшего из обихода бубна в семейного духа-покровителя зафиксирована и у хантов. Бубен Новьюховых в д. Тут-лейм был «одет» в большую белую рубаху. Судя по сохранившимся в кусках материи монетам 1874, 1931, 1946 гг., его использовали в первой половине XX в., после чего он перешел в состав семейных пенатов [Бауло, 2016а, с. 282, рис. 451]. У сынских хантов в д. Вытвож-горт на старый бубен Куртямовых была надета белая мужская рубашка, на бубен Лонгортовых в д. Тильтим – рубаха из шерстяного сукна коричневого цвета с коротким рукавом, ее низ был подвязан шнурком – фигура подпоясана (рис. 7, б ) [Там же, с. 288].

Заключение

Тема шаманства сегодня является одной из самых закрытых во многом потому, что старшее поколение еще помнит годы преследований приверженцев традиционных культов. Тем не менее, судя по опубликованным источникам и рассказам информаторов, во второй половине ХХ в. в ряде селений северных хантов и манси шаманы продолжали выполнять свои функции. В основном они относились к ворожбе, знахарству, реже к руководству обрядами на свя- тилищах. Само слово «шаманство» в известной мере упростилось, сегодня для человека обратиться к духу-покровителю значит «пошаманить», священные места в просторечии называют шаманскими, шаманами нередко считают людей, которые совершают какой-либо обряд.

Специальная одежда шаманов и ворожеев у северных групп обских угров в XX – начале XXI в. не фиксируется; кафтаны, халаты, шапки являются многофункциональными, скорее их можно назвать обрядовыми – для камлания, медвежьего праздника и одеяния духов-покровителей. Практически единственным атрибутом шамана остается бубен.

Необходимо отметить, что общее количество бубнов, описанных предшественниками и встреченных в моей полевой практике, не так велико – 60–70 экз. К примеру, атрибутов культа Мир-сусне-хума – жертвенных покрывал, богатырских поясов и шлемов с изображением скачущего всадника – мне известно более 400. Современные данные (XX – начала XXI в.) показывают преобладание в религиозно-обрядовой сфере атрибутики Небесного всадника над таковой шаманов и ворожеев (даже если прибавить к бубнам холодное оружие, используемое при гадании). Собственно, и описаний камланий шамана с бубном крайне мало.

Малочисленность бубнов и описаний обрядовых действий с ним, скорее, подтверждает точку зрения о неразвитости шаманства у северных групп обских угров. Вместе с тем шаманская практика у этих групп сформировала некоторые оригинальные особенности.

-

1. Поскольку бубен понимался как ездовой олень шамана, у них встречены столбики-резонаторы, выполненные в виде суставов оленя.

-

2. Вместе с бубнами изготавливают фигуры духов бубна, обычно мужа и жены. Духи также представле-

- ны личинами на рукояти или колотушке. У ляпинских манси бубны сопровождаются фигурами койпынг-пу-пыгов – их охранников.

-

3. Во время обряда жертвоприношения животного при камлании шамана мембрану бубна, а также одежды фигур его духов окропляли кровью оленя или коня.

-

4. Отмечены достаточно редкие примеры использования бубна после смерти владельца в качестве семейного духа-покровителя, что подчеркивается зафиксированной на нем одеждой.

-

5. Бубны во время камлания и ворожбы могли заменяться музыкальным инструментом ( санквылтап, нарс-юх ) или саблями.

Основные локальные зоны распространения бубнов в XX – начале XXI в. следующие: для манси – бассейн р. Ляпин, для хантов – бассейн р. Сыня. Отмечу, что истоки рек находятся недалеко друг от друга, эта территория в XVIII–XIX вв. являлась контактной зоной обских угров и ненцев. В целом следует говорить о влиянии ненецких традиций изготовления и использования бубнов на северные группы хантов и манси.