Схематическая антропоморфная стела с Таманского полуострова

Автор: Гей А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. при исследовании археологических памятников в зоне строительства подъездных путей к Керченскому мосту был раскопан курган 2 Вышестеблиевского XXI могильника. Курган был сооружен в несколько приемов и содержал12 погребений различных периодов бронзового века. Древнейшее и основное для первой насыпи погребение № 5 относится к ямной культурно-исторической общности эпохи ранней бронзы. Оно представляло собой кенотаф или, не исключено,детское захоронение с несохранившимся скелетом. Небольшая прямоугольная яма была перекрыта плитами из ракушечного известняка и слоем камки (морских водорослей). Одна из плит представляла собой подобие схематической антропоморфной стелы с так называемыми чашечными углублениями на обеих плоскостях. Аналогии данной детали обряда на прилегающей с востока территории Прикубанья и Западного Кавказа в целом отсутствуют. Зато перекрытия из плит с использованием стел, в том числе с чашечными углублениями, встречаются в ямных погребениях Крыма и южных районов Украины. Очевидно, данное направление связей является одним из факторов, определяющих своеобразие культуры ранней бронзы Таманского полуострова, ее отличия от синхронных ямных и новотиторовских памятников Предкавказья.

Бронзовый век, таманский полуостров, курганное погребение, древнеямная культура, схематическая антропоморфная стела, чашевидные углубления

Короткий адрес: https://sciup.org/143163963

IDR: 143163963

Текст научной статьи Схематическая антропоморфная стела с Таманского полуострова

В 2016 г. Вышестеблиевский отряд Южной новостроечной экспедиции ИА РАН провел раскопки двух курганов Вышестеблиевского XXI могильника в зоне строительства автодороги к Керченскому мосту.

Памятник расположен на гребне высокой широтной складки, тянущейся через всю южную половину Таманского полуострова, на расстоянии 4,4 км к северо-западу от СЗ-оконечности станицы Вышестеблиевской и 4,0 км к юго-востоку от южной окраины пос. Приморский. Самый большой в группе курган № 2 был частично раскопан в 1880 г. Н. П. Кондаковым (ОАК, 1880. С. IX). Информация об этих работах крайне лаконична: «…как центральная земляная могила, так и большая каменная гробница в южной поле оказались разоренными еще в древности. Исследование остальных частей его (кургана. – А. Г.) также не привело ни к каким открытиям…» (ОАК, 1880. С. IX–X). Из этих слов ясно, что глухая траншея шириной более 6 м и длиной 25–30 м, проведенная с восточной стороны до центра насыпи и выкопанная до уровня древнего горизонта, а также раскоп размером более чем 25 х 25 м в ЮЮВ-секторе, углубленный до уровня предматерика, являются следами работ конца XIX в. Вероятно, к этому же времени можно отнести и большой заплывший раскоп на северном склоне кургана. Помимо этого, насыпь во многих местах оказалась испорчена на всю высоту позднейшими нарушениями, грабительскими ямами диаметром до 4–6 м и даже горизонтальной штольней, пробитой из южного раскопа Кондакова на север, к центру. В результате к началу наших работ курган имел вид причудливо изрезанного холма размерами до 65–70 м в поперечнике и с перепадом высот от вершины до полы от 4 м с восточной стороны до 6,75 м с северной. Истинные размеры, судя по профилям бровок, составляли: диаметр около 55 м, высота от уровня древней поверхности более 5,8 м.

В ходе проведенных раскопок открыто 12 погребений. Древнейшая группа (погребения 5, 10 и 12) относится к эпохе ранней бронзы и связана с первичной насыпью из желтовато-коричневого суглинка. Примерные размеры ее - 20 х 24 м, длинная ось ориентирована по линии ВСВ–ЗЮЗ, высота в центре составляла 2,80 м. Грунт для нее был взят, скорее всего, с прилегающей площади, на что указывает выраженная западина, примыкавшая к южной поле. Все последующие досыпки, увеличившие курган до современных размеров, вероятно, произведены за сравнительно короткий промежуток времени и связаны с группой катакомбных захоронений эпохи средней бронзы (погребения 2, 3, 9). Могилы эпохи поздней бронзы (№ 1, 6, 8, 11), относящиеся к срубной культуре, впущены с южной стороны кургана в полу последней насыпи у самого ее края. К последующим эпохам относятся плохо сохранившиеся и неопределимые в культурном отношении погребения 4 и 7.

На уровне древней поверхности под первой насыпью расчищена площадка, покрытая тонким слоем органического тлена, сохранившегося отдельными участками неправильных очертаний. В северо-восточной ее части, где преобладал древесный тлен темного, почти черного цвета, располагалось погребение 10 в простой прямоугольной яме с четкими углами, ориентированной по оси СВ-ЮЗ. Размеры ямы: 2,00 х 1,15 м, глубина от уровня древнего горизонта 0,90–1,10 м. Заполнение состояло из коричневого суглинка с включениями серого песка, незначительным содержанием известковой крошки и включениями камки. На дне зафиксированы небольшие участки древесного тлена, розоватобелесый тлен в юго-западной половине и коричневый у северо-восточной стенки. В юго-западном конце ямы отмечено пятно красной охры диаметром около 5 см, других находок и следов костей не было.

Погребение 10, скорее всего, является кенотафом эпохи ранней бронзы. С учетом того, что оно находилось в самом центре кургана и одновременно почти целиком в границах глухой траншеи 1880 г., а никаких других ям в дне этой траншеи обнаружено не было, велика вероятность, что здесь мы имеем дело с той самой, упомянутой Н. П. Кондаковым «центральной земляной могилой, …разоренной еще в древности». Положение в кургане и относительно покрытой органическим тленом площадки на древней поверхности указывает, что оно могло предшествовать возведению первой насыпи или входить в число основных, однако утверждать это со всей определенностью трудно, т. к. насыпь над ямой прокопана в 1880 г. и непотревоженность ее на данном участке не поддавалась проверке.

Бесспорно, основным в кургане является погребение 5, находившееся в 3 м к западу-юго-западу от предыдущего и расположенное как бы на одной оси с ним. Настил на горизонте вокруг него имел более светлую, коричневую окраску, а с ЗЮЗ, на расстоянии 1,0–1,2 м от края могилы на настиле расчищены две плохо сохранившиеся трубчатые кости животного (?) и большое, до 25 см в поперечнике, пятно красной с кирпичным оттенком охры.

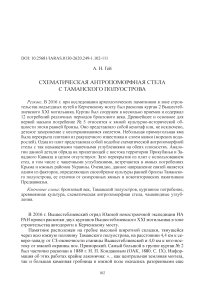

Перекрытие могильной ямы размером 1,65-1,35 х 1,60-1,50 м ориентировано по оси ВСВ–ЗЮЗ. Состояло из двух больших известняковых плит, уложенных поперек могильной ямы (ССЗ–ЮЮВ) и дополненных по краям и сверху камнями меньших размеров из того же материала (рис.1, 1 ). Западная плита неправильной подпрямоугольной формы (130 х 70 х 18 см) разбита на две части. Восточная, подтрапециевидных очертаний, представляет собой подобие антропоморфной стелы простейшего типа.

Обе плиты уложены встык, оставшаяся между ними щель аккуратно заложена сверху небольшими камнями и большим фрагментом стенки крупного лепного темнолощеного сосуда с примесью дресвы в тесте. После этого все перекрытие застелено сплошным слоем камки (толстый спрессованный органический тлен серо-белого цвета с хаотически расположенными плоскими ленточными волокнами), края которого свисают по краю камней и ложатся на древнюю поверхность.

После снятия камней перекрытия на грунте обрисовались четкие контуры небольшой прямоугольной ямы, заполненной серым суглинком и ориентированной по оси ВСВ-ЗЮЗ. Размеры - 1,20 х 0,60 м, глубина 0,50 м. Вертикальные стенки тщательно выровнены, даже заглажены, дно покрыто слоем черно-коричневого органического тлена волокнистой структуры от подстилки. В северо-восточном и юго-восточном углах имелись незаполненные грунтом вертикальные каналы диаметром около 2,5 см, прослеживавшиеся на глубину до 25–30 см ниже дна. Вероятнее всего, это следы от кольев, вбитых в грунт по углам ямы. В двух других углах подобных ямок не было.

В восточной части ямы на подстилке лежал сферосидерит шарообразной формы диаметром 2 см с обточенной поверхностью, а рядом с ним крохотный кусочек оранжеватого органического тлена. Других признаков погребения на дне не было. Скорее всего, данный погребальный комплекс следует определять как кенотаф. Косвенным подтверждением здесь может служить не только отсутствие следов человеческих костей в другом, гипотетически основном, погребении № 10 и странный набор костей во впускном погребении 12, о котором чуть ниже, но и то, что два из трех катакомбных погребений следующего стратиграфического пласта в данном кургане также оказались кенотафами. Тем не менее нельзя полностью исключить и версию о детском или младенческом захоронении с полностью разложившимися останками погребенного. О такой возможности говорят размеры могильной ямы, неудовлетворительная сохранность

Рис. 1. Погребение 5 кургана 2 Вышестеблиевского XXI могильника

1 – план перекрытия; 2 – план могильной ямы ( а – антропоморфная стела; б – фрагмент стенки сосуда; в – сферосидерит; г – камка; д – темный тлен; е – светлый тлен; ж – оранже-ватый тлен)

костных останков в других захоронениях данного могильника и даже наличие сферосидерита – обычной находки для детских захоронений ямной и новотито-ровской культур. Если это и кенотаф, то кенотаф по смыслу именно детский.

Следующим по времени в кургане было погребение 12, впущенное в северо-западный склон первой насыпи. Представляло собой так называемую яму с уступом, перекрытую деревом на уровне заплечиков и со следами каких-то деревянных конструкций, вроде облицовки стенок и участка дна в нижней яме-камере. На дне, в центральной части, расчищены два небольших скопления молочных зубов человека и кусок известняка, а в одном из углов – лепной плоскодонный горшок с уступчатым плечиком – форма, обычная для позднеямных комплексов разных территорий.

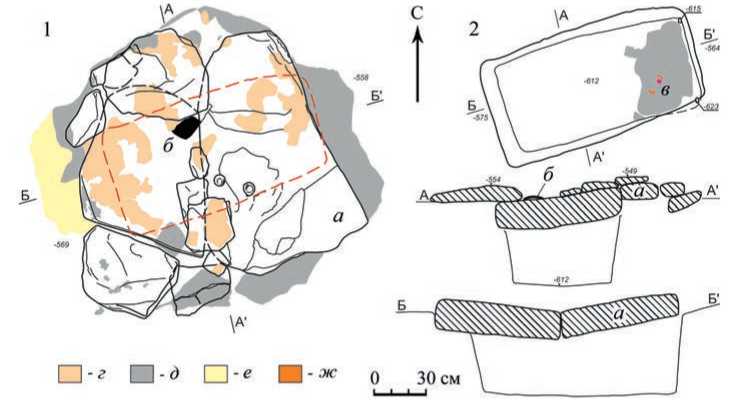

Стела из перекрытия основной могилы 5 представляет собой плиту вытяну-то-подтрапециевидной формы из ракушечного известняка с прослойками желтого песчаника (рис. 2, 1 ). Размеры ее 135 х 90 - 44 х 16 см. Зауженное основание имеет следы грубых сколов. На широком, предположительно верхнем, основании трапеции имеется невысокий плавный округленно-подтрапециевидный выступ, аналогичный таким, какие обозначают головы у более выразительных образцов. Впрочем, он смещен к одному краю, а некоторое, менее четкое поднятие имеется и ближе к противоположному краю, что наводит на мысль о возможности оформления второй головы. На обращенной вверх при помещении в перекрытие плоскости плиты ближе к одной из длинных боковых сторон имеются два чашечных углубления, выбитых пикетажем (диаметром 6–7 см и глубиной 3,0–3,5 см). На противоположной стороне есть еще 5 таких углублений.

Рис. 2. Стела из Вышестеблиевского XXI могильника

1 – стела из перекрытия погребения 5 кургана 2 Вышестеблиевского XXI могильника; 2 – плита с чашечными углублениями из перекрытия погребения 4 кургана 2 могильника Балка Хреева

Четыре из них расположены по дуге возле того угла, над которым находится менее выразительный выступ, что может служить подтверждением неслучайного характера этой детали. Они также выбиты пикетажем, причем более крупные (диаметром 4,5–5,0 см и глубиной до 3,5 см) расположены в середине дуги, а поменьше (3,0–3,5 см при глубине 1,0–1,5 см) по ее краям. Пятое, менее отчетливое, выбито ниже, ближе к середине одной из боковых сторон плиты. Эта поверхность имеет следы преднамеренного выравнивания пикетажем и затиранием или пришлифовкой (?). Подобные стелы хорошо известны по погребальным памятникам и случайным находкам во многих районах ямной культурно-исторической общности/области, и с примерно равными основаниями наша стела может быть сопоставлена с типами 1, 10 и 11 антропоморфных изваяний одной из наиболее подробных классификаций (Шапошникова и др., 1986).

Говоря об аналогиях, надо отметить, что при всей необычности комплекс со стелой из наших раскопок не одинок. В этом же 2016 г. при раскопках кургана 2 группы Балка Хреева, находящейся в 8 км к западу от Вышестеблиев-ского XXI могильника, И. Б. Тищенко было открыто погребение № 4 в подпрямоугольной яме, перекрытой поперек тремя песчаниковыми плитами, на одной из которых (размерами 135 х 73 х 19 см) также имелись 2 чашевидных углубления диаметром 4 и глубиной до 3 см1. Добавлю, что расположение их примерно такое же, как и у лунок на одной стороне нашей стелы (рис. 2, 2 ). Как и в нашем случае, погребение было основным в кургане, а щель между плитами была аккуратно заложена камнями меньших размеров. Эта могила не была кенотафом, на дне ямы, покрытом слоем черно-коричневого тлена от подстилки, находились остатки плохо сохранившегося скелета взрослого человека, погребенного в скорченной позе, предположительно на левом боку, и ориентированного головой на запад-юго-запад ( Тищенко , 2016).

Традиция нанесения чашевидных углублений на плиты известна на Западном Кавказе, но здесь они представлены на покровных плитах дольменов горной зоны (Марковин, 1978. С. 218, 219; Гей, Черкасов, 2006. С. 143) или плитах из числа случайных находок, в частности в Анапском районе (Новичихин, 1995). В обоих случаях в ином контексте: множество таких углублений покрывает значительную часть поверхности камня и сочетается с прямыми, а чаще извилистыми «змеевидными» канавками. В подкурганных захоронениях ямной и новотиторовской культур эпохи ранней бронзы на прилегающих территориях Прикубанья случаи перекрывания могильных ям каменными плитами неизвестны. Нет здесь и находок антропоморфных изваяний. Несколько дальше к северу и северо-востоку, в Нижнем Подонье, случаи перекрывания захоронений ямной культуры каменными плитами известны как редкое исключение. Случаи эти к тому же отличаются от наших конструктивными особенностями (одна большая плита, навал из глыб). Небольшую серию образуют 4 ямных погребения из Ка-меннобродского могильника, где перекрытия устроены из 4–6 небольших плит, составленных на манер двускатного шалашика (Гуркин, 1985), и близкое к ним плоское перекрытие из 6 уплощенных блоков, выложенных в два параллельных ряда, из погребения 11 кургана 1 группы Ростов-Северный (Казакова, 1982). Немногие примеры укладки двух – четырех плит неправильной формы поперек могильной ямы представлены погребением 5 кургана 15 группы Ростов – Мех-завод (Казакова, 1974) и западнее, на Миусском полуострове, погребением 4 кургана в Новолакедемоновке и погребением 11 кургана III в Лакедемоновке (Ильюков, Казакова, 1988. С. 16, 20). Антропоморфные стелы в нижнем течении Донца и Дона встречаются, но происходят, если не считать случайных находок, из более поздних, катакомбных захоронений, где они помещались во входных шахтах катакомб (Беспалый, 1994; Красильников, 1998).

Устройство перекрытий из нескольких плит, уложенных поперек могильной ямы, равно как и использование в их составе реалистических (назвать их так можно лишь с большой долей условности) и схематичных антропоморфных стел, в том числе и с нанесенными на них чашечными углублениями, – обряд хорошо известный по погребальным комплексам ямной культуры степного и предгорного Крыма и степной полосы Северного Причерноморья от Нижнего Поднепровья до низовьев Днестра. В Крыму таких перекрытий отмечено около 15 против 20 комплексов с обычными деревянно-камышовыми настилами. В нескольких случаях (3 в собственно ямных комплексах и до 12 с учетом так называемых кеми-обинских) в составе перекрытия использованы антропоморфные стелы. На некоторых из них нанесено по нескольку (от 2–3 до 8?) чашевидных углублений ( Тощев , 2007. С. 29, 33, 88. Рис. 40 на с. 90). Характерной особенностью ямных памятников региона, правда, не с каменными, а с деревянными конструкциями, является использование в их перекрытиях камки (Там же. С. 33, 57). Наибольшая встречаемость перекрытий из плит отмечается на ям-ных памятниках Побужья и Поингулья, где доля таких захоронений доходит до 50–80% их общего числа, а число перекрытий с использованием антропоморфных стел различных типов на разных территориях составляет от 7 до 30 % общего количества погребений с каменными перекрытиями ( Шапошникова и др ., 1986. С. 15–16). Интересны находки стелы с тремя головными выступами из могильника Лиманы и стел с заметным смещением головного выступа от центральной оси изваяния (Там же. С. 15. Рис. 7, 9 ; 54, 6 ), объясняющие некоторым образом сомнения относительно числа «голов» на нашем экземпляре. Особых упоминаний о чашечных углублениях для материалов из Побужья и Поингу-лья нет, но, судя по некоторым рисункам, они имеются и на некоторых плитах перекрытий, и, вероятно, на отдельных стелах (Там же. Рис. 29, 5 ; 54, 10 ). Это тем более вероятно, что схематические стелы с чашевидными углублениями, использованные в перекрытиях ямных погребений, известны и на памятниках Северо-Западного Причерноморья ( Новицкий , 1990. С. 130, 135).

Приведенные данные служат вполне отчетливым указанием на то, что западное направление связей (Крым и степная Украина) является одним из важных факторов, определивших своеобразие пока еще недостаточно изученной, но, судя по всему, входящей в состав ямной культурно-исторической общности культуры ранней бронзы Таманского полуострова, ее отличия от синхронных ямных и новотиторовских памятников Предкавказья. Добавлю, что аналогичные наблюдения, в том числе и в материалах раскопанного в 2016 г. кургана, имеются применительно к более поздним катакомбным захоронениям.

Список литературы Схематическая антропоморфная стела с Таманского полуострова

- Беспалый Е. И., 1994. Раскопки в 1993 году//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 13:... в 1993 году. Азов: Азовский краевед. музей. С. 10-11.

- Гей А. Н., Черкасов А. Н., 2006. «Корытообразные» дольмены Абина и Бугундыря//Первая Абхазская международная археологическая конференция: материалы конф. Сухум: Абхазский ин-т гуманитарных исслед. АН Абхазии. С. 142-147.

- Гуркин С. В., 1985. Отчет о раскопках курганов в зонах строительства орошаемых участков в совхозах «Каменнобродский» Аксайского района и «Рогачевский» Багаевского района Ростовской области в 1984 г.//Архив ИА РАН. Р-I. № 10540.

- Ильюков Л. С., Казакова Л. М., 1988. Курганы Миусского полуострова. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 166 с.

- Казакова Л. М., 1974. Отчет о спасательных работах в зоне строительства Новоростовской ТЭЦ-2 и Механического завода в 1972-1973 гг.//Архив ИА РАН. Р-I. № 6380.

- Казакова Л. М., 1982. Отчет о доследовании археологических памятников в зонах строительства на территориях города Ростова-на-Дону в 1981 г.//Архив ИА РАН. Р-I. № 8851.

- Красильников К. И., 1998. Каменные изваяния ранней и средней бронзы Среднедонечья//Проблемы археологии Юго-Восточной Европы: тез. докл. VII Донской археолог. конф. Ростов-на-Дону. С. 47.

- Марковин В. И., 1978. Дольмены Западного Кавказа. М.: Наука. 328 с.

- Новицкий Е. Ю., 1990. Монументальная скульптура древнейших земледельцев и скотоводов Северо-Западного Причерноморья. Одесса: Изд-во Управления культуры. 181 с. (Вестник Одесского охранного археологического центра; вып. 2.)

- Новичихин А. М., 1995. Плиты с чашевидными углублениями из района Анапы//Историко-археологический альманах. Вып. 1. Армавир; М.: Армавирский краевед. музей. С. 25-27.

- ОАК. 1880. Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1880 год. СПб. 1882.

- Тищенко И. Б., 2016. Итоговый отчет о результатах выполнения работ по сохранению объекта археологического наследия (раскопки) кургана № 2 курганной группы «Балка Хреева», расположенного в Темрюкском районе Краснодарского края в полевой сезон 2016 года//Архив ИА РАН. Р-I.

- Тощев Г. Н., 2007. Крым в эпоху бронзы. Запорожье: Запорожский нац. ун-т. 304 с.

- Шапошникова О. Г., Фоменко В. Н., Довженко Н. Д., 1986. Ямная культурно-историческая область (южнобугский вариант). Киев: Наукова думка. 156 с. (САИ; вып. В1-03.)