Схемотехника устройств управления линейными NMOS-фотоприемниками для применения на борту космических аппаратов

Автор: Лисин Дмитрий Валерьевич

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление

Статья в выпуске: 2 т.30, 2020 года.

Бесплатный доступ

Данная статья является завершающей и обобщающей в цикле публикаций, посвященных построению систем снятия полезного сигнала с линейных NMOS-фотоприемников с токовым выходом в условиях проведения космических экспериментов. Приведены общие принципы построения подобных систем и систематизирован опыт их реализации в современных реалиях. Подробно рассмотрены вопросы, не освещаемые в технической литературе фирм-производителей фотолинеек, такие как выбор элементной базы интегратора заряда, схемотехника ключа сброса интегратора и реализация управляющей схемы на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС).

Линейный фотоприемник, фотолинейка, схема управления, космический эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142223747

IDR: 142223747 | УДК: 520.6.05 | DOI: 10.18358/np-30-2-i6166

Текст научной статьи Схемотехника устройств управления линейными NMOS-фотоприемниками для применения на борту космических аппаратов

Одной из особенностей конструирования аппаратуры для проведения экспериментов в космосе является значительная затрудненность, а порой и полная невозможность применения готовых стандартных блоков и модулей общепромышленного исполнения в силу ряда причин: работа в условиях вакуума значительно нарушает режимы теплообмена, воздействие радиации вынуждает ограничивать применение элементной базы специальными перечнями проверенных в этих условиях элементов и т.п. При проведении спектрометрических экспериментов широко используются линейные NMOS-фотоприемники с токовым выходом, снятие сигнала с которых представляет собой достаточно нетривиальную задачу, которая в обычных условиях решается применением готовых фирменных решений. При необходимости проведения подобных экспериментов в условиях космического пространства приходится прибегать к самостоятельной разработке узлов снятия полезного сигнала с фотолинейки, причем оказывается, что фирма-производитель, несмотря на кажущуюся подробность технического описания необходимых устройств сопряжения, многие ключевые моменты в схемотехнике намеренно не освещает, что приводит к значительному увеличению затрат времени на разработку этого узла. Данная статья посвящена обобщению опыта разработки узла обработки сигнала NMOS-фотоприемника Hamamatsu для применения в перспективной солнечной космической обсерватории "Интергелио-Зонд" и детально освещает все необходимые для конструирования подобных узлов моменты, обусловленные пробелами в технической документации фирмы-производителя, а также спецификой отечественных ограничительных перечней.

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ФОТОЛИНЕЙКИ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ

Общие принципы снятия полезного сигнала с NMOS-фотолинеек едины, и мы будем показывать их на примере фотолинейки Hamamatsu S8383-512S с токовым выходом, большинство принципиальных вопросов по которой подробно описаны в документации фирмы-производителя [1]. Чувствительным элементом подобной линейки является емкость обратносмещенного p-n перехода фотодиода, который перед измерением необходимо зарядить некоторым эталонным зарядом величиной порядка 20 пКл. Зарядка осуществляется в процессе снятия полезного сигнала на предыдущем цикле считывания непосредственно от интегрирующей схемы.

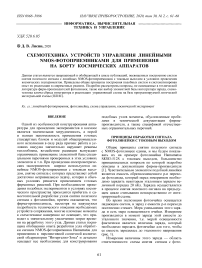

Во время экспозиции фотоячейка освещается падающим светом, и заряд с емкости p-n перехода постепенно стекает. Мера уменьшения этого заряда и есть мера освещенности ячейки. Измерение производится в момент заряда этой емкости до эталонного значения, т.е. мерой освещенности фактически является величина заряда, который необходимо передать фотоячейке для того, чтобы ее емкость зарядилась до эталонного напряжения (рис. 1).

Измерение величины этого заряда — область ответственности схемы снятия сигнала с фото-

Рис. 1. Иллюстрация процесса считывания заряда фотоячейки (из технического описания Hamamatsu [1])

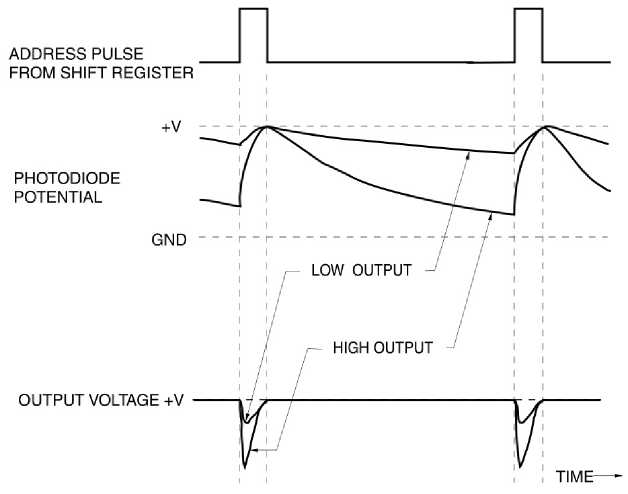

Рис. 2. Эквивалентная схема снятия сигнала фотоячейки [1, c. 9, рис. 3–9]

линейки, которая в ее конструкцию не входит. Основная проблема здесь — чрезвычайно малая емкость фотоячейки, порядка 10 пФ.

Для считывания информации об освещенности ячейки предлагаются различные методы [1], однако наиболее корректным и точным, безусловно, является метод интегрирования заряда фотоячейки, эквивалентная схема которого приводится в этом же документе [1, c. 9, рис. 3-9] (рис. 2).

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Первый нетривиальный вопрос, возникающий после внимательного ознакомления с документацией [1], — какой тип операционного усилителя для интегратора заряда выбрать, учитывая следующее:

-

• наличие в соответствующих ограничительных перечнях;

-

• достаточно малые токи утечки по входам во всем интересующем диапазоне температур (который в данном случае может быть достаточно большим), чтобы обеспечить необходимо малую погрешность при интегрировании;

-

• достаточное быстродействие, чтобы не затягивать время интегрирования одного пикселя с учетом, что их в линейке порядка 512 и в эксперименте требуется определенная частота кадров.

Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен в предыдущей статье данного цикла [2], где показано, что в конкретном приложении, например, достаточно применение 544УД1А бКО.347.040 ТУ в металлокерамическом корпусе 3101.8-8.01 производства ФГУП "НПП ВОСТОК" (г. Новосибирск).

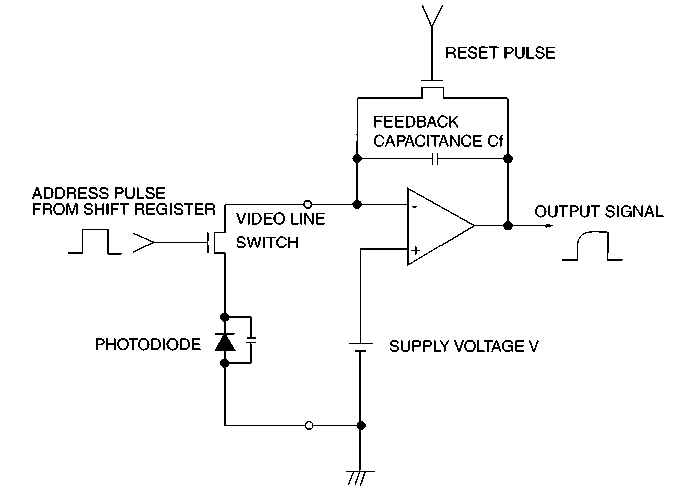

Следующий нетривиальный вопрос, который совершенно не освещен в фирменной документации, — реализация ключа сброса интегратора. При емкостях фотоячейки и обратной связи интегратора 10 пФ реализация подобной схемы представляет собой определенные сложности, которые подробно рассмотрены в [3], где предлагается экспериментально апробированная схема, рис. 3.

Еще один вопрос, который может вызвать сложности и традиционно скрывается в публичной документации, — внутренняя реализация программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), вырабатывающей логические сигналы управления как фотолинейкой, так и ключом сброса интегратора.

Рис. 3. Схемная реализация ключа разряда интегратора [3]

СТРУКТУРА СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЧИТЫВАНИЕМ

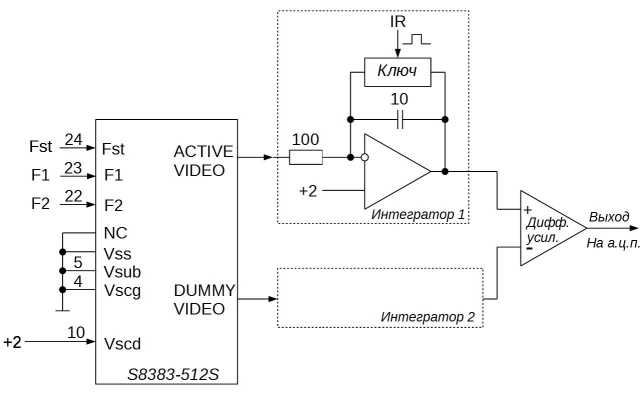

Предлагаемая схема включения фотолинейки на примере Hamamatsu S8383-512S (полный аналог S5931-512S с точки зрения управления) показана на рис. 4. Особенностью данной схемы является использование выхода дополнительной темновой фотолинейки, которая находится в том же корпусе, что и основная. Она полностью идентична рабочей, за исключением того, что экранирована от падающего света. Наличие подобной дублирующей темновой фотолинейки делает данную серию изделий чрезвычайно привлекательной для применения в условиях длительных космических экспериментов при условии, что сигнал с пикселей фотолинейки будет обрабатываться по схеме рис. 4: сигналы с обоих выходов ACTIVE и DUMMY VIDEO (основная и темновая фотолинейки соответственно) обрабатываются идентичными интеграторами и далее сигнал темнового канала вычитается из сигнала основного. Подобная схема дает основания рассчитывать на то, что большая часть дрейфов и всплесков, связанных с деградацией элементов измерительного тракта (как фотолинейки, так и интегрирующей схемы) под воздействием радиации, будет скомпенсирована.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

Из анализа достаточно обширной документации [1] можно синтезировать ряд правил, которым должна удовлетворять логическая схема, формирующая сигналы управления для фотолинейки. Правила эти в явном виде в документации не сформулированы, а рассыпаны по ее тексту, иллюстрациям и таблицам, поэтому для облегче- ния понимания необходимой структуры ПЛИС приведем их в сжатом виде (используя обозначения рис. 4).

-

1. Нельзя допускать одновременного нахождения обоих сигналов F1 и F2 в состоянии "1".

-

2. Время нарастания и спада обоих сигналов должно быть не более 20 нс.

-

3. Ширина импульсов обоих сигналов должна быть не менее 200 нс.

-

4. Пиксель подключается по нарастающему фронту сигнала F2 (значение F2 = 0 отключает пиксель от общей шины).

-

5. Внутренний сдвиговый регистр фотолинейки, образованный массивом ее пикселей, начинает работу, когда Fst переходит в 1. Таким образом, период сигнала Fst задает время экспозиции.

-

6. Ширина импульса Fst должна быть не менее 200 нс, и он должен перекрываться с сигналом F2 на время не менее 200 нс.

-

7. На протяжении действия сигнала Fst = 1 должен быть лишь один отрицательный фронт сигнала F2, который является тактом внутреннего регистра сдвига.

-

8. Сигнал F1 используется только для операции сканирования.

-

9. Ширина импульса F2 может быть больше, чем F1. Верно также и обратное: ширина импульса по F1 может быть меньше, чем ширина импульса по F2.

-

10. Скважность импульсов по F1 и F2 должна быть 1:1 при работе на частотах от 1 МГц.

-

11. Частота сигналов F1, F2 должна лежать в диапазоне 100–2·106 Гц включительно.

-

12. Зазор между отрицательным фронтом сигнала F2 (отключение пикселя) и положительным фронтом сигнала F1 (сброс) должен быть не менее 50 нс.

Рис. 4. Схема включения фотолинейки Hamamatsu S8383-512S.

Fst, F1, F2 — логические сигналы управления фотолинейкой; IR — логический сигнал управлением ключом сброса интегратора; Интегратор 1 , Интегратор 2 — идентичные схемы интегрирования заряда, детально описанные в [2]; Ключ — схема ключа разряда интегратора, детально описанная в [3]. Обозначения выводов фотолинейки соответствуют технической документации фирмы-производителя [1]

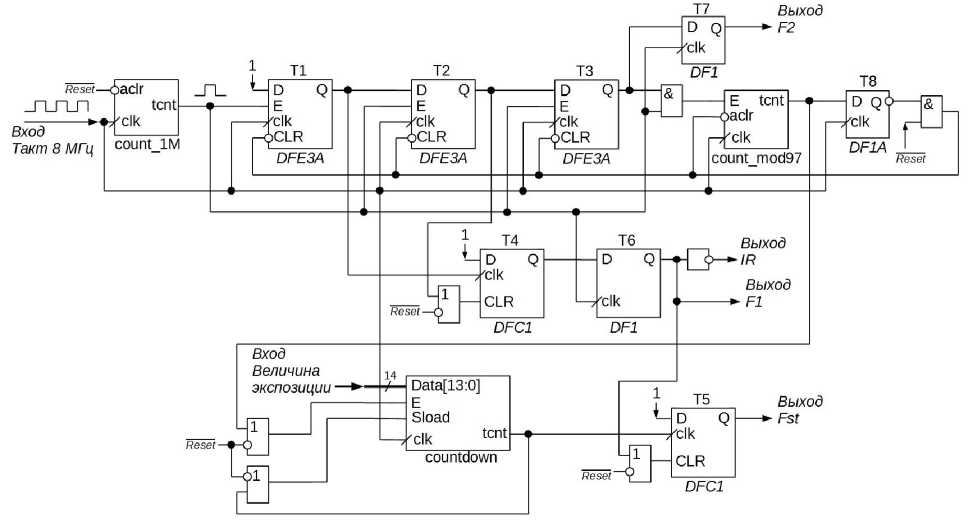

Рис. 5. Логическая схема ПЛИС (пример на элементной базе Actel).

Нестандартные логические элементы схемы:

Выполнение сформулированных выше правил обеспечивает, например, логическая схема ПЛИС рис. 5. Данная схема показана с использованием элементной базы фирмы Actel (ныне поглощена Microsemi), однако теперь может быть реализована и на отечественных ПЛИС, например, производства ОАО "КТЦ "Электроника" (г. Воронеж).

Величина экспозиции в данной схеме, т.е. период следования сигнала Fst, задается параллельным двоичным 14-битным кодом, который позволяет установить любую величину в диапазоне 0– 1.63 с с дискретностью 100 мкс. В наших исследо- ваниях мы задавали эту величину с помощью дополнительного логического шифратора, управляемого блоком микропереключателей для получения ряда значений 1, 2, 4, 8 и 16 Гц.

ВЫВОДЫ

Применение линейных NMOS-фотоприемников с токовым выходом Hamamatsu в экспериментальной аппаратуре космического назначения вполне возможно без использования готовых фирменных блоков обработки сигналов, имеющих наземное исполнение. Далеко не все вопросы, необходимые для построения соответствующей системы снятия полезного сигнала, освещены в фирменной литературе. Используя предлагаемые в настоящей и упомянутых в ней работах методологические подходы и экспериментальные данные, можно создавать и совершенствовать измерительную аппаратуру под нестандартные требования к условиям применения.

Список литературы Схемотехника устройств управления линейными NMOS-фотоприемниками для применения на борту космических аппаратов

- Characteristic and use of NMOS linear image sensors. Technical information SD-26. URL: http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/nmos_kmpd9001e.pdf (accessed 28.01.2020).

- Лисин Д.В. Применение отечественных операционных усилителей в приборах для спектрометрических измерений в дальнем космосе // Приборы и техника эксперимента. 2018. № 6. С. 43-48. (In eng.: Lisin D.V. Application of domestic operational amplifiers in devices for spectrometric measurements in deep space // Instruments and experimental techniques. 2018. Vol. 61, no. 6. P. 804-808). DOI: 10.1134/S0032816218060095

- Лисин Д.В., Лебедев Н.И. К вопросу создания прецизионных ключей разряда интегратора заряда для применения в спектрометрических приборах наблюдений в условиях дальнего космоса // Научное приборостроение.- 2016.- Т. 26, № 2. С. 75-81. URL: http://iairas.ru/mag/2016/abst2.php#abst10