Школа бережливого НИОКР: практика подготовки исследователей в вузе с использованием грантов эндаумент-фонда

Автор: Сартори Андрей Владимирович, Сушков Павел Владимирович, Манцевич Николай Маркович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты эксперимента по подготовке инженеров-исследователей, руководителей исследовательских коллективов нового поколения с использованием механизма эндаумент-фонда университета. Освещена практика внедрения в учебный процесс методологии повышения результативности и востребованности НИОКР, сжатия инновационного цикла, взаимодействия науки и промышленности на основе комплексной методологии оценки уровня готовности проектов эффективного управления НИОКР. Положительные результаты эксперимента, проведенного в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» с участием восьми молодежных научных групп на основе предоставления целевых грантов, являются основой для масштабирования и распространения полученного опыта.

Инженерное образование, исследователь-организатор, внедрение в промышленность, коммерциализация результатов, уровень готовности технологии, научно-технические компетенции, цифровизация экономики, бережливый ниокр

Короткий адрес: https://sciup.org/148321084

IDR: 148321084 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.07.P.02

Текст научной статьи Школа бережливого НИОКР: практика подготовки исследователей в вузе с использованием грантов эндаумент-фонда

го типа является период обучения в высшем учебном заведении (включая аспирантуру), когда студенты начинают участвовать в конкретных научных исследованиях, являющихся либо обязательной частью образовательных программ, либо практической научной работой в качестве сотрудника кафедры. Здесь нет принципиальной методической разницы в подходе к практической подготовке разработчиков – исследователей или конструкторов. Существенным является наличие конкретной задачи, поставленной индустриальным партнером вузовских ученых, заинтересованным в получении реальных результатов научной или конструкторской разработки и ее последующей коммерциализации.

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность цепочки «научные исследования – инновационный проект – использование результатов в промышленности – рыночная коммерциализация нового продукта», ее полноценная реализация является сложной многофакторной задачей, решение которой рассматривается как важнейшая государственная цель [5].

Реалии практической подготовки специалистов в вузах в существенной степени связаны с наличием как конкретных научных и инженерных задач, поставленных промышленным заказчиком (индустриальным партнером), так и их оптимального ресурсного обеспечения (в том числе финансового) на всех этапах технологической разработки. Сложившаяся практика заключается в том, что промышленный заказчик, как правило, не предполагает участия в финансировании начальных этапов технологической разработки до момента достижения определенного уровня готовности разработки – создания демонстратора, изготовление которого существенно снижает дальнейшие технологические риски неполучения запланированных результатов научной разработки и инновационного проекта.

Одной из общепризнанных положительных практик реализации финансирования начальной фазы технологической разработки являются научные гранты. Применительно к вузу развивающимся финансовым механизмом – источником научных/технологических грантов – могут быть фонды целевого капитала: эндаумент-фонды, сформированные индустриальными партнерами вуза и меценатами, которыми часто выступают выпускники вузов.

Важным компонентом мышления исследователя является широко используемая в мировой практике управления научными исследованиями, переходящими в инновационные проекты, методология оценки уровней технологической готовности разработки. С ее помощью возможно не только практическое управление процессом технологической разработки, но и, по мнению авторов статьи, также эффективная визуализация дорожных карт (календарных планов работ) проектов в цифровой (количественной) форме с многофакторной оптимизацией критического пути, охватывающей не только ресурсно-временную оптимизацию, но и содержательную – по технологическим результатам отдельных этапов и проекта в целом. Обучение такому подходу следует закладывать в образовательные программы для исследователя-организатора (Principal Investigator, или PI) уже на этапе получения образования в вузе.

Методология уровней технологической готовности ( Technology Readiness Level, TRL ) введена и широко используется для оценки в мировой практике высокотехнологичных компаний [7, 8, 9, 11, 12] и продолжает активно совершенствоваться. Некоторые ведомства западных стран выпустили собственные версии методик (например, министерство энергетики и министерство обороны США, Европейская ассоциация научно-исследовательских организаций), хотя в них есть много общего с системной точки зрения. В России на эту тему также выпущены ГОСТы (ГОСТ Р 568622016, ГОСТ Р 57194.1-2016), методология Минобрнауки, отраслевые нормативные документы (Росатом).

Данная методология, модифицированная и дополненная для сбалансированного управления развитием проектов в целом ( Technology Project Readiness Level, TPRL ) [3], адаптирована нами для руководителей проектных команд для внедрения принципа бережливого НИОКР в вузе, в том числе максимального использования ключевых компетенций проектных команд, снижения рисков как в технологической области, так и в области инженерии, организации работ, сопутствующих нетехнологических рисков, востребованности результатов рынком.

На практике подготовка в вузах компетентных инженеров-организаторов сталкивается с большими сложностями. Если на теоретическом уровне в части обучения студентов проблематике классического проектного управления пробле- ма стоит не так серьезно, то когда речь заходит о специфике, свойственной реальным инновационным проектам, то в образовательном процессе обнаруживаются явные пробелы. Типичным явлением за последние десятилетия стало отсутствие востребованных промышленностью научных и инженерных работ, выполняемых вузами. Соответственно, в высших учебных заведениях нет объективных условий для адаптации учебного процесса к инновационной деятельности.

Вместе с тем очевидно, что отсутствие новой компетенции (или даже новой профессии) в области организации НИОКР оказывается серьезным сдерживающим фактором для расширения спроса на исследования со стороны индустрии. В этих условиях проблемы невос-требованности научного результата, полученного в рамках целевого финансирования, будут только нарастать.

Мировой опыт развития методологии и практики управления научными исследованиями свидетельствует о том, что такая новая профессия существует. Более того, не первое десятилетие в США и Европе действуют профессиональные ассоциации и союзы, которые продвигают лучшие практики по развитию профессиональных компетенций PI.

«Еще в 1960-е годы в США и Британии были созданы ассоциации менеджеров исследовательских организаций – Research Managers and Administrators (RM&As): SRA (Society of Research Administrators); NCURA (National Council of University Research Administrators) и ARAM (Association of Research Managers and Administrators). В Европе сейчас действуют European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) и European Industrial Research Management Association (EIRMA)» [1]. В рамках таких профессиональных объединений реализуются программы подготовки и профессиональной сертификации PI [10].

Осознание необходимости формирования когорты лидеров научных разработок нового типа в России пришло в начале 2000-х годов. Одним из самых крупных проектов в этой сфере стало создание университета «Сколтех». Также ряд других университетов предпринимали попытки внедрения в образовательный процесс элементов эффективного менеджмента в науке.

Положительным примером подобного подхода в отечественной практике является Межвузовская программа подготовки кадров для новой экономики Москвы, инициированная в 2011 году как совместный проект Московского физикотехнического института и eNano (электронное образование для наноиндустрии, подразделение Роснано).

Сегодня Межвузовская программа представляет собой сетевой образовательный проект, основанный на сотрудничестве между инновационно ориентированными высокотехнологичными компаниями и ведущими университетами для подготовки инженеров, востребованных инновационной экономикой страны. Базовым принципом программы является обучение через глубокое погружение студентов в реальный проект, который выдвигает компания-партнер. Студенты работают в нем в течение двух лет обучения в магистратуре, совмещая работу с учебой по индивидуальному плану, сформированному в соответствии со спецификой проекта. Дополнительно к основной магистерской программе университета студенты программы изучают курс дисциплин по технологическому предпринимательству и инновационному развитию бизнеса, по прохождении которого им выдается диплом о профессиональной переподготовке. Данная образовательная модель была успешно апробирована в 2011–2014 годах на кафедре технологического предпринимательства Московского физико-технического института, а также в течение 2014–2017 годов в формате Межву- зовской программы. На сегодняшний день в программе участвуют четыре ведущих университета Москвы, включая Московский физикотехнический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, и около двадцати производственных компаний-партнеров [4].

Добавим, что совсем недавно в Томске стартовал образовательный проект по подготовке научных лидеров «Школа ключевых исследователей» [2].

Опыт этих образовательных проектов, безусловно, важен. Но ощутимые изменения в системе разделения труда в секторе НИОКР требуют следующего шага в подготовке новой профессии исследователя-организатора.

Возвращаясь к нашей основной теме, заметим, что цель подготовки PI в российских вузах можно сформулировать как практическое обучение методам бережливого НИОКР, то есть достижение востребованных промышленностью результатов в короткий срок. Для достижения этой цели мы опираемся на сочетание трех составляющих:

-

1) методику эффективного управления проектами с использованием коротких временных интервалов (Scram) для командного обсуждения результатов и выработки предложений по решению возникаюших проблем [6];

-

2) методологию TPRL, адаптированную под мультидисциплинар-ные задачи проекта, терминологию и применимые стандарты выполнения НИОКР, с разработанными авторами критериями достижения уровней готовности проекта;

-

3) эндаумент-фонд вуза как гибкий механизм, позволяющий расширить рамки учебных стандартов, отработать экспериментальные методики, применить практические достижения проектного ме-

- неджмента последних лет, включая международный опыт мировых технологических лидеров и ассоциаций менеджеров исследовательских организаций.

Предлагаемый нами подход позволяет решать в вузовских научных работах задачу достижения/ прохождения начальных уровней готовности технологической разработки, реализуя возможности эн-даумент-фонда для финансирования этого высокорискового этапа исследований. При этом необходимым условием является постоянное присутствие и участие заинтересованного в результате технологической разработки индустриального партнера, в том числе в образовательном процессе подготовки PI.

Введем несколько определений, понимание которых позволит нам более детально разобраться в процессе реализации бережливого НИОКР и проиллюстрировать новые подходы.

TRL представляют собой унифицированные (гармонизированные с общепринятыми) междисциплинарные обобщенные критерии для оценки готовности результатов НИОКР (технологий, материалов, компонентов, производственных процессов и др.) к использованию их в производстве, установках, процессах для реализации целей последних, а также для снижения технологического риска, связанного с использованием данных технологий в настоящий момент.

Мы апробировали новый подход, основанный на расширенной методологии оценки TPRL, использовав оценку технологической TRL и рыночной готовности ( Commercial Readiness Level, CRL ) [3]. Подход TPRL отличается от TRL тем, что ориентируется на выполнение инновационных проектов в условиях разнообразных рисков. Исследователи-организаторы должны четко представлять эти риски, чтобы иметь возможность планировать меры по их преодолению, а также определять фактические риски проекта в данный момент.

Для этого требуется единая муль-тидисциплинарная цифровая шкала для измерения ключевых компетенций, уровня технологического риска, риска успешной организации производства конечного продукта, его вывода на рынок, в том числе с учетом прогноза уровня конкуренции, риска невозврата инвестиций, необходимых на этапе разработки продукта. Все перечисленные риски оцениваются и другими участниками инновационного процесса – потенциальными потребителями разрабатываемых инновационных продуктов, фондами, институтами развития. Однако существо, смысл, метрику измерения рисков каждая сторона понимает по-своему.

В условиях вуза большое внимание должно быть уделено воспитанию культуры работы с государственными стандартами. Так, планирование, проведение, документирование НИОКР должно проводиться в соответствии с ГОСТами и стандартами отрасли. В соответствии с этим требованием применяемая методология была адаптирована к применимым ГОСТам.

Важнейшим элементом культуры научных исследований, ориентированных на дальнейшую коммерциализацию получаемых результатов, является обязательное исследование патентного ландшафта, определяемого ГОСТ Р 15.011-96. Как правило, исследователи поверхностно относятся к этому документу, что может привести к получению в дальнейшем результата, который будет схож с ранее известным и защищенным другими учеными объектом интеллектуальной собственности.

Для единообразного определения терминов при выполнении настоящей работы были использованы следующие определения.

Макет – упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых техни-

Таблица 1

Уровни описания результатов проекта

|

Уровень |

Описание уровня |

|

TRL 2 (определены целевые области применения технологии и ее критические элементы) |

– Концепция технологии/продукта и/или ее применения сформулированы. Сформулировано техническое предложение, может быть предложено практическое использование. Аналитический обзор (в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96) показал реализуемость и отсутствие аналогичных решений. – Сформулировано предварительное техническое задание, определена архитектура (описание основных компонентов и их связей) продукта: платформа для решения, компоненты, связь и взаимодействие между ними, проведено моделирование продукта, разработан предварительный дизайн. – Проведен предварительный патентный анализ, анализ промышленных и технологических рисков |

|

TRL 3 (получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики) |

– Проведены собственные исследования: изготовлен упрощенный лабораторный образец (макет), разработана методология тестирования, на физическом/ виртуальном опыте подтверждены аналитические предсказания ключевых характеристик, подтверждена концепция. – Перечень характеристик и выборка (набор характеристик и функций макетного образца для тестирования) пока не являются репрезентативными, не включают второстепенные характеристики и проверку взаимодействия с внешней системой/средой. – Разработаны предложения по стратегии защиты интеллектуальной собственности |

ческих решений с целью демонстрации принципа, заложенного в основу изделия. Применяется для образца, в котором отдельные элементы могут быть не интегрированы в единое целое.

Модель – модельный образец, в котором сохраняются количественные соотношения между компонентами изделия/продук-та, воспроизводящий или имити-

Описание шагов по шкале TRL 2

Таблица 2

|

Шаги в TRL |

Описание шага в TRL 2 |

|

1 |

Сформулированы предполагаемые критические преимущества продукта для потребителя и наиболее перспективные области его применения |

|

2 |

Проведен обзор научно-технической информации по расширенному перечню источников научно-технической информации. Результат подтверждает сформулированные ключевые преимущества |

|

3 |

Сформулировано техническое предложение, предложены варианты предполагаемого практического использования |

|

4 |

Сформулировано предварительное техническое задание на макет |

|

5 |

Подготовлен отчет о патентных исследованиях |

|

6 |

Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе |

|

7 |

Подготовлена презентация в формате инновационного проекта |

рующий основные свойства разрабатываемого изделия/продукта и изготовленный для подтверждения принципа его действия и основных характеристик. Испытания макета, как правило, включают в себя определение расширенного набора его характеристик, проверку основных взаимодействий между элементами макета и взаимодействий макета с остальными элементами конечного продукта/ системы, а также совместное воздействие основных внешних условий (температура, давление, химический состав, тепломассопере-нос, механические воздействия). Отдельные компоненты модели интегрированы в единое целое.

Для результатов, представленных нами на условном примере, характерны уровни TRL от 2 до 3 (см. табл. 1).

Уровни TRL, как видно из приведенного описания, представляют собой значительные этапы проекта. В целях более детального планирования и контроля статуса готовности проектов мы ввели понятие шагов как последовательных подэтапов выполнения работ. Для примера приведем описание шагов, предложенных авторами и подтверждающих последовательное продвижение проекта в пределах от TRL 2 до TRL 3 (табл. 2).

Достигнутые на условном примере уровни рыночной готовности CRL 1–3 охарактеризованы соответственно следующим образом:

-

1) определено наличие потребности рынка по литературным источникам: тренды, обзоры, конференции, динамика патентования;

-

2) определены и оценены целевые потребительские сегменты;

-

3) проведены конкурентный анализ, анализ поставщиков, уточнены характеристики продукта, способы монетизации.

С целью апробации подходов к подготовке исследователей новой генерации – приверженцев бережливого НИОКР, способных не только увеличивать объем знаний, но и создавать полезные продукты, – госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» разработали и реализуют инициативную программу научных грантов в рамках научнообразовательного сотрудничества на основе участия целевого капитала (эндаумент-фонда) Националь- ного исследовательского технологического университета «МИСиС».

Проведение обсуждения текущих результатов («спринт»)

Рассматриваемый эндаумент-фонд был создан в 2011 году. Он обладает большим опытом в реализации различных программ в поддержку образовательных и культурных инициатив в университете. Пилотная программа научных грантов обеих организаций имеет ряд особенностей и нестандартных решений.

С одной стороны, она направлена на решение конкретных научных задач. С другой – ее важным элементом является образовательная направленность на развитие компетенций исследователей-организаторов в выполнении бережливого НИОКР.

TRL уровень готовности технологии

Прототип системы

Лабораторный образец

Концепция технологий

наличие потребности рынка бизнес-модель отработка замечаний заказчиков

Стороны – участники грантовой программы определили ее ключевые цели:

– разработка и апробация программы развития компетенций исследователей-организаторов;

– повышение уровня внедрения результатов университетской науки в промышленность;

– повышение качества подготовки специалистов по профильным для атомной отрасли направлениям.

уровень рыночной технологии

На первом этапе программы на основе анализа научно-технических компетенций и заделов были отобраны научные команды университета, предложившие проекты по широкому кругу материаловедческих проблем. Одно из условий конкурса – участие в командах молодых исследователей до 35 лет (не менее 30% от численности научной группы). Молодежные команды восьми научных проектов, отобранных по результатам конкурса, стали фокусной аудиторией, вместе с которой эксперты заказчика реализовывали данный научно-образовательный проект и развивали методику обучения инструментам бережливого НИОКР на практике.

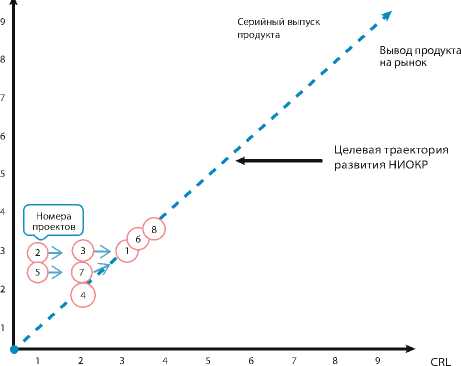

Рис. 1. Соответствие уровней готовности проекта целевой траектории развития НИОКР в рамках TPRL-методологии (пилотная программа научных грантов МИСиС — Росатом)

Уровень готовности технологии

ие

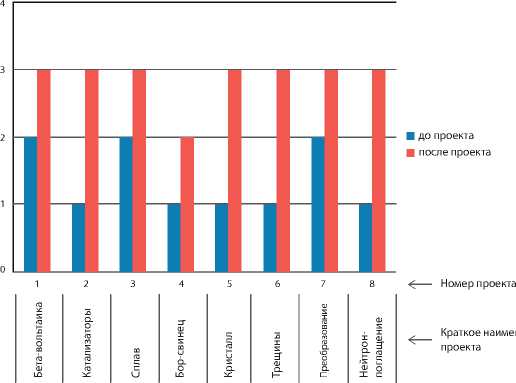

Рис. 2. Достижение уровней готовности НИОКР в рамках пилотной программы МИСиС — Росатом

Согласно условиям программы реализация научных проектов базировалась на двух ключевых требованиях:

-

1) выполнение научных проектов с использованием методологии TPRL;

-

2) работа в формате Scram, который предполагает ежемесячное обсуждение («спринт») совместно с экспертами заказчика результатов работы, выполненной за месяц, и формирование актуализированного плана на следующий месяц. Правила проведения спринта описываются кратко:

– команда представляет, что было сделано за спринт;

– фокус на результат, а не процесс;

-

– неформально и открыто;

-

– участвует вся команда;

– приглашены все, кому может быть интересно.

Для представления результатов спринтов использовался следующий шаблон:

-

– решаемая проблема;

– результат;

– уровни технологической и коммерческой готовности;

– состояние разработок в мире (сравнение);

– ключевые преимущества, аналоги;

– потенциальные потребители.

Работа в таком формате позволила проектным командам сформировать четкое и объективное понимание уровня готовности технологии, с которого проекты стартовали (на конкурсе были отобраны проекты с TRL 1–2), определить траекторию развития проекта с точки зрения не только снятия технологических рисков, но и рыночного ориентира, применимости разработки (рис. 1). По итогам работы в течение одного года проекты показали прирост уровня готовности технологии TRL от 1 до 2, что является хорошей динамикой развития научного/ин-новационного проекта (рис. 2).

Следует отметить, что наибольшую сложность для участников проектных команд представляет переключение с логики реализации научного проекта в формате традиционного академического

Подведение итогов пилотной программы научных грантов МИСиС — Росатом

подхода на формат бережливого НИОКР, предполагающий необходимость оценки научного результата с точки зрения ключевых преимуществ разработки (по сравнению с аналогами) и ее практического применения в инновационном проекте.

Проведенное цифровое ранжирование достигнутых результатов имеет важное значение для оценки компетенции вузовской команды. Традиционно определение компетенции ограничивается наукометрическими показателями. Однако есть много примеров того, когда наукометрия выглядит впечатляюще, а проект остается только на бумаге в виде отчета о его успешном завершении. Таким образом, становится очевидным дополнение рейтинга компетенций показателями успешно выполненных проектов. Численным значением такого показателя авторы предлагают принять TPRL завершенных или находящихся в разработке на-учных/инновационных проектов.

Формальные количественные результаты пилотного проекта МИСиС – Росатом в 2016/2017 учебном году таковы: защищена одна кандидатская диссертационная работа; выполнены три ди- пломные работы; подготовлены 11 научных статей (из них 8 опубликованы); в рамках участия в научных конференциях представлено 15 докладов; поданы две заявки на патентование (три заявки находятся в стадии подготовки); созданы шесть ноу-хау.

Следует отметить, что одним из важных факторов, который позволяет обеспечить эффективность данной программы, является использование механизма эндау-мент-фонда университета. Грантовая поддержка науки за счет этих средств прежде всего позволяет обеспечить долгосрочный характер программы. Так, программа научных грантов МИСиС – Росатом будет продолжена на следующем финансовом цикле (без излишних бюрократических процедур, которые необходимы при открытии новой программы взаимодействия компании и университета). Также использование механизма энда-умент-фонда позволяет серьезно снизить затраты на администрирование (по сравнению, например, с формой традиционных контрактных исследований).

По нашему мнению, механизм эндаумент-фонда в полной мере соответствует принципам, зало- женным в концепции бережливого НИОКР, прозрачен для всех участников и гибок в организации работ.

Как нам представляется, данный методологический подход и реализованный в его рамках пилотный проект в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» обеспечивают решение ключевых задач формирова- ния компетенций исследователя-организатора применительно к большинству направлений и специальностей, ориентированных на сферу производства научно-технической продукции. Представленный нами опыт применим для распространения в исследовательских университетах при подготовке специалистов и интеграции университетской науки с промышленностью.

Авторы выражают признательность за плодотворное сотрудничество и творческую атмосферу в команде пилотной программы научных грантов коллегам из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»: проректору по науке и инновациям М. Р. Филонову, сотруднику управления науки А. И. Воронину, директору эндаумент-фонда И. В. Копытову.

Список литературы Школа бережливого НИОКР: практика подготовки исследователей в вузе с использованием грантов эндаумент-фонда

- Княгинин В. Н. России нужен свой «пиай». URL: https://stimul.online/viewpoint/rossii-nuzhen-svoy-piay/

- Княгинин В. Н., Липецкая М. Полигон для лидеров новой науки: URL: https://stimul.online/articles/analytics/poligon-dlyaliderov-novoy-nauki-/

- Петров А. Н., Сартори А. В., Филимонов А. В. Комплексная оценка состояния научно-технических проектов через уровень готовности технологий//Экономика науки. 2016. Т. 2. № 4. С. 244-260.

- Продолжается набор на кафедру МФТИ -РОСНАНО. URL: https://mipt.ru/news/prodolzhaetsya_nabor_na_kafedru_mfti_rosnano_

- Путин В. В.: Важнейшим конкурентным преимуществом ныне являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни//Высшее образование сегодня. 2018. № 3. С. 2-5.

- Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 288 с.

- Automotive Technology and Manufacturing Readiness Levels. A guide to recognised stages of development. URL: http://www.automotivecouncil.co.uk/wpcontent/uploads/2011/02/Automotive-Technology-and-Manufacturing-Readiness-Levels.pdf.

- Bockenheimer C. The Airbus SHM Development Process//2nd International Symposium on NDT in Aerospace. З. We. 4. A. 2.

- Graettinger C. P., Caroline P. et al. Using the Technology Readiness Levels Scale to Support Technology Management in the DOD’s ATD/STO Environments (A Findings and Recommendations Report Conducted for Army CECOM). URL: http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=5835.

- Mankins J. C. Technology readiness levels/Advanced Concepts Office of Space Access and Technology NASA: URL: http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/trl/trl.pdf.

- Principal Investigators Association magazine. URL: http://principal-investigators-association.magazinesubscriberservices.com/mag-2718/

- Technology Readiness Assessment (TRA) Guidance United States Department of Defense. URL: http://www.acq.osd.mil/chieftechnologist/publications/docs/TRA2011.pdf.

- The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool (2014)/EARTO Recommendations. URL: http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/The_TRL_Scale_as_a_R_I_Policy_Tool_-_EARTO_Recommendations_-_Final.pdf.