Шлаковые включения в железных изделиях из могильников Кичигино I, Красная Горка и железная металлургия Иткульской культуры в раннем железном веке

Автор: Артемьев Д.А., Степанов И.С., Таиров А.Д., Блинов И.А., Наумов А.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты анализа силикатных шлаковых включений в древних железных артефактах из Зауралья и железных шлаках с памятников иткульской культуры с целью установления геохимических характеристик источников железных руд в раннем железном веке. Шлаковые включения идентифицированы в 19 из 25 исследованных изделий из могильников Кичигино I и Красная Горка. Для сравнения изучены 12 железных шлаков с памятников раннего железного века Средневековья в районе оз. Иртяш и с Зотинского рудника. На основании статистики выделены четыре геохимические группы, каждая из которых включает предметы из Кичигино I, что свидетельствует о многообразии источников железа у номадов. Шлаки и изделия первой группы ассоциируются с инфильтрационно-осадочными бурожелезняковымирудами Среднего Зауралья. Присутствие в ней кузнечного шлака с иткульской стоянки Шатанов Vсвидетельствует об использовании этих руд в раннем железном веке, а наличие лишь одного артефакта из Кичигино I показывает, что номады Южного Зауралья в основном получали железо из других источников. Вторая группа выделяется повышенным содержанием во включениях Mn, иногда Ba и S. Это может указывать на бурые железняки, ассоциированные с Fe-Mn и барит-полиметаллическим оруденением Центрального Казахстана. Третья группа обособляется повышенным содержанием CaO и MgO. Для нее вероятным источником являлись бурые железняки в карбонатных платформенных толщах. Четвертая группа характеризуется высокими концентрациями K2O при низких MnO.

Могильник кичигино i, иткульская культура, железо, силикатные шлаковые включения, ранний железный век, сыродутные шлаки

Короткий адрес: https://sciup.org/145147199

IDR: 145147199 | УДК: 902/904:543.4:546.51 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.047-055

Текст научной статьи Шлаковые включения в железных изделиях из могильников Кичигино I, Красная Горка и железная металлургия Иткульской культуры в раннем железном веке

Наиболее ранним примером широкого использования железных изделий в древности являются кочевые сообщества скифо-сарматского круга. Однако источники руды для выплавки железа в большинстве случаев остаются неизвестными, что вызвано как отсутствием следов металлургического производства в кочевнических памятниках, представленных погребениями, так и сложностью выявления и анализа шлаковых включений в железных предметах [Buchwald, Wivel, 1998; Leroy et al., 2012; Stepanov et al., 2020]. В данной работе анализируются силикатные шлаковые включения (далее СШВ) в корродированных железных изделиях с целью определения рудных источников и/или, если точное установление источника невозможно, геохимических характеристик руды, использованной для выплавки железа.

Актуально сть исследования связана не только с полным отсутствием информации об источниках железа у кочевых сообществ раннего железного века (далее РЖВ) в Степной Евразии*, но и со слабой изученностью железорудной сырьевой базы мегарегиона, в т.ч. и носителей иткульской культуры Урала. Последние, как предполагается, являлись одним из основных поставщиков чистой меди и железа номадам Урало-Казахстанского региона [Бельтикова, 2005; Таиров, 2019, с. 194–196]. Несмотря на специализацию иткульцев на производстве меди, существование у них металлургии железа о стается предметом дискуссий [Бельтикова, 1993; Koryakova, Epimakhov, 2007, р. 196–197]. Это обусловлено сравнительно малым количеством железных изделий, найденных на ит- кульских памятниках (ок. 30 предметов). Кроме того, продукты металлургического производства (шлаки и крицы) на однослойных объектах иткульской культуры единичны. В ходе осмотра коллекций с памятников РЖВ этой культуры на оз. Иртяш (Иртяшское I и Шатанов V) было установлено наличие фрагментов железных кузнечных шлаков [Stepanov et al., 2021]. Кузнечные шлаки и крицы также обнаружены на городищах Зотинское III и Красный Камень на р. Багаряк [Бельтикова, 2005; Борзунов, 2018; Stepanov, Blinov, Artemyev, 2023]. Выявленные на поселениях шлаки в большинстве случаев являются продуктами вторичного металлургического передела и были сформированы в процессе ковки криц.

Рудные источники для кричного железа, поступавшего иткульским металлургам на обработку, как и первичные шлаки, сформированные в процессе выплавки руды, однозначно не определены. Несмотря на локализацию ареала иткульской культуры вблизи богатых месторождений бурожелезняковых руд Среднего Зауралья [Артемьев, Степанов, Анкушева, 2022], факт выплавки железа в РЖВ уверенно не верифицирован, поскольку памятники, на которых известны первичные железоплавильные шлаки, часто являются многослойными (Иртяшское II, VIII, Гусева Гора, Зотинский рудник, Зотинское III, Палатки, Верхняя Макуша, Гора Петро-гром), где слои РЖВ перекрываются средневековыми с материалами петрогромской или бакальской культур [Бельтикова, 2005; Наумов, 2016; Борзунов, 2018].

Методика исследования

Определение рудного источника для древних изделий из железа основывается на исследовании химического состава СШВ в металле или корродированной матрице железного предмета методами сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом (далее СЭМ-ЭДА). Присутствие СШВ в железных артефактах обусловлено природой сыродутно- го процесса, в ходе которого железо не расплавляется, а восстанавливается до металла в твердом состоянии, в результате чего получается пористая масса – крица, включающая в себя значительное количество шлакового субстрата. Дальнейшая проковка крицы и изготовление из нее изделия не способны полностью удалить из металла шлаковые микровключения. Так как сыродутный процесс является сравнительно низкотемпературным (в пределах 1100–1300 °С), большинство элементов-примесей руды не восстанавливается до металлического состояния, а концентрируется в шлаке, что делает последний пригодным для реконструкции состава рудного протолита и идентификации источников железной руды. Методика СЭМ-ЭДА для СШВ в железных артефактах позволяет установить содержание в них основных макроэлементов (Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Mn, Na, K, P). Такой подход получил широкое распространение в зарубежных исследованиях [Buchwald, Wivel, 1998; Charlton, 2015]. Ввиду того, что содержание макроэлементов зависит от состава не только руды, но и глины с дресвой, использовавшихся в конструкции железоплавильных горнов (источник Si, Al, Ti, Ca, Mg), золы древесного угля (источник Ca, K, Na, Mg) и флюсов, рудный источник на этом основании может быть установлен лишь с определенной долей вероятности [Blakelock et al., 2009]. Развитием данной методики является комбинирование с анализом редких и рассеянных элементов методом масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором [Desaulty et al., 2009; Stepanov et al., 2020], благодаря чему возможно использование индикаторных элементов, слабо подверженных влиянию глины и золы: Th, U, Y, Nb, Hf, редкоземельных элементов. Однако небольшой размер СШВ (<20 мкм) в изученных нами корродированных артефактах не позволил его применить.

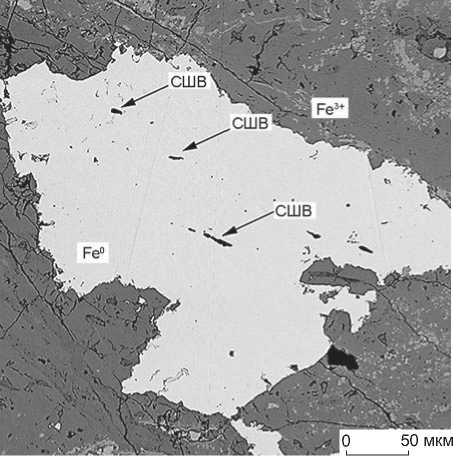

Для СЭМ-ЭДА кусочки металла были заключены в эпоксидную смолу, образцы подвергнуты шлифовке и полировке. Анализы выполнялись на электронном микроскопе Tescan Vega 3 sbu c ЭДС Oxford Instrumets X-act и проводились по всей площади СШВ. Преимущественно вюститовые включения не исследовались ввиду их обедненности Al, Mg, Ca, K вплоть до значений, близких к пределу обнаружения. Для каждого изделия было проанализировано от 4 до 15 СШВ. В корродированных предметах размер неизмененной части СШВ, как правило, не превышал 5–10 мкм (рис. 1). Поскольку большинство изученных изделий полностью корродированы, включения в них также подвержены химическому изменению [Stepanov et al., 2020]. В связи с этим для каждого предмета была произведена оценка гомогенности состава CШВ и статистические выбросы были исключены из выборки. Реликты металлического железа, сохранившиеся в матрице некоторых корродированных изделий, не содержат примесей других химических элементов. Плохая сохранность предметов

Рис. 1. Микрофотографии типичных СШВ в корродированной матрице железных изделий из Кичигино I.

не позволила провести классические металлографические анализы, применяемые при изучении древних железных изделий. Тем не менее в ходе исследования шлифов установлено присутствие в артефактах реликтовых науглероженных структур, указывающих на использование доэвтектоидного сырцового железа.

Усредненные значения содержания шести основных оксидов (SiO2, Al2O3, MgO, CaO, MnO, K2O) для каждого изделия были преобразованы посредством логарифмической нормализации и подвергнуты статистической обработке с помощью анализа главных компонент согласно общепринятой методике [Charlton et al., 2012; Stepanov et al., 2020]. Показатели FeO/ Fe2O3 не были включены в выборку в связи со значительным варьированием их концентрации вследствие способности оксидов железа в условиях сыродутной плавки восстанавливаться до металлического состояния, а затем вновь окисляться в процессах ковки. Составы СШВ сопоставлялись с таковыми не только предполагаемой руды, но и плавильных шлаков с памятников на оз. Иртяш и р. Багаряк. Последнее обусловлено сходством природы их образования. Отвалы плавильных шлаков позволяют принять их состав в качестве геохимического маркера использовавшихся железных руд [Disser et al., 2016].

Объекты исследования

Объектами исследования стали железные изделия и шлаки (более 40 экз.) с памятников РЖВ и Средневековья: артефакты из южноуральских могильников Кичигино I и Красная Горка, изделия и шлаки из одно- слойных и многослойных (РЖВ и Средневековье) поселений на оз. Иртяш (Иртяшское II, VIII, Шатанов V) и оз. Кунашак (Кунашакское), а также шлаки из недавно выявленного Зотинского рудника [Stepanov, Blinov, Artemyev, 2023].

Несмотря на то что изначально было отобрано свыше 20 корродированных железных артефактов из Кичи-гино I, ввиду плохой сохранности большинства изделий СШВ удалось обнаружить только в 12. В данной работе проведен сравнительный анализ геохимических сигнатур этих 12 изделий, происходящих из курганов 3–6 и 8. Большинство предметов относятся к РЖВ, некоторые, возможно, к Средневековью (табл. 1). В особенности это вероятно для стержня Kich-16 (кург. 4), отличающегося хорошей сохранностью. Материалы Кичиги-но I датированы, а артефакты с памятников на оз. Ир-тяш, могильника Красная Горка и Кунашакского городища происходят из поверхностных сборов и многие

Таблица 1. Железные артефакты с могильников Кичигино I, Красная Горка, памятников РЖВ и Средневековья

|

Образец (инв. №) |

Памятник |

Контекст |

Артефакт |

Датировка |

|

Kich-1 (Р2.41к1-6/1) |

Кичигино I |

Кург. 6, мог. 1, погр. 1 |

Копье |

IV в. до н.э. |

|

Kich-2 (Р2.41к1-6/3) |

То же |

То же |

Кинжал |

IV в. до н.э. |

|

Kich-4 (Р1.41к1-5/64) |

» |

Кург. 5, мог. 2 |

» |

Вторая половина VI – первая половина V в. до н.э. |

|

Kich-7 (Р2.41к1-8/1) |

» |

Кург. 8 |

Кольцо |

IV в. до н.э. |

|

Kich-8 (Р1.41к1-5/77) |

» |

Кург. 5, мог. 2 |

Удила |

Вторая половина VI – первая половина V в. до н.э. |

|

Kich-9 (Р2.41к1-6/5) |

» |

Кург. 6, мог. 1, погр. 2 |

Нож |

II–III вв. н.э. |

|

Kich-10 (Р2.41к1-8) |

» |

Кург. 8 |

Изделие (?) |

IV в. до н.э. |

|

Kich-13 |

» |

Кург. 5, мог. 1 |

Кинжал |

Вторая половина VII в. до н.э. |

|

Kich-14 (41к1-4/10) |

» |

Кург. 4, юго-вост. сектор |

Кольцо |

Средневековье (?) |

|

Kich-18 |

» |

Кург. 5, мог. 2 |

Кинжал |

Вторая половина VI – первая половина V в. до н.э. |

|

Kich-19 |

» |

Кург. 3, мог. 1 |

Узда |

Первая половина IV в. до н.э. |

|

Kich-16 (41к1-4/7) |

» |

Кург. 4 |

Стержень |

Средневековье (?) |

|

KrG-1 |

Красная Горка |

Поверхностные сборы |

Крюк/удила |

Вторая половина VI – вторая половина V в. до н.э. |

|

KrG-2 |

То же |

То же |

Стамеска |

То же |

|

KrG-3 |

» |

» |

Пила |

» |

|

KunashG-1 |

Кунашакское городище |

» |

Крюк |

РЖВ/Средневековье (?) |

|

Irt-2/20 |

Иртяшское II городище |

Кв. А/2 |

» |

Средневековье / XVII–XIX вв. (?) |

|

Irt-2/22 |

То же |

Поверхностные сборы |

Нож |

То же |

|

Irt-2/23 |

» |

То же |

» |

» |

|

Irt-2/24 |

» |

» |

Топор |

» |

|

Sht-2/10 |

Поселение Шатанов V |

» |

» |

» |

|

Irt-8/001 |

Иртяшское VIII городище |

» |

Кузнечный шлак |

Возможно, РЖВ или Средневековье (?) |

|

Irt-8/002 |

То же |

» |

То же |

То же |

|

Irt-2/001 |

Иртяшское II городище |

» |

Плавильный шлак |

» |

|

Irt-2/002 |

То же |

» |

Кузнечный шлак |

» |

|

Sht-5/5295 |

Поселение Шатанов V |

Разведочный шурф |

То же |

VII–III вв. до н.э. |

|

Zot-3/SmSl1 |

Зотинский рудник |

То же |

Плавильный шлак |

РЖВ |

Примечание . Сохранность предметов из Кичигино I, за исключением стержня (Kich-16), плохая – полностью корродированы, остальных – хорошая.

некорродированные (табл. 1). Состав СШВ части этих артефактов, вероятно, следует рассматривать как косвенную геохимическую характеристику железа эпохи Средневековья, которое, в отличие от предметов РЖВ, можно считать продуктом местного производства.

Помимо полученных нами результатов анализа СШВ, в сравнение включены опубликованные данные по ше сти образцам кричного шлака с памятников на оз. Иртяш (Иртяшское II, VIII, Шата-нов V) и р. Багаряк (Зотинский рудник) [Stepanov et al., 2021; Stepanov, Blinov, Artemyev, 2023]. Два из них (Иртяшское II и Зотинский рудник) интерпретированы как первичные, поскольку были получены в процессе выплавки руды, а четыре (Иртяшское II, VIII и Шатанов V) – как вторичные, сформировавшиеся в кузнечном горне при проковке железной крицы. По общепринятому мнению [Dillmann, L’Héritier, 2007], анализ кузнечных шлаков считается ненадежным для реконструкции геохимического состава исходной железной руды ввиду большего при- тяш известны однослойные средневековые памятники (Ужовый Остров I, II, Киреты I) с большим количеством сыродутных железных шлаков.

Результаты и обсуждение

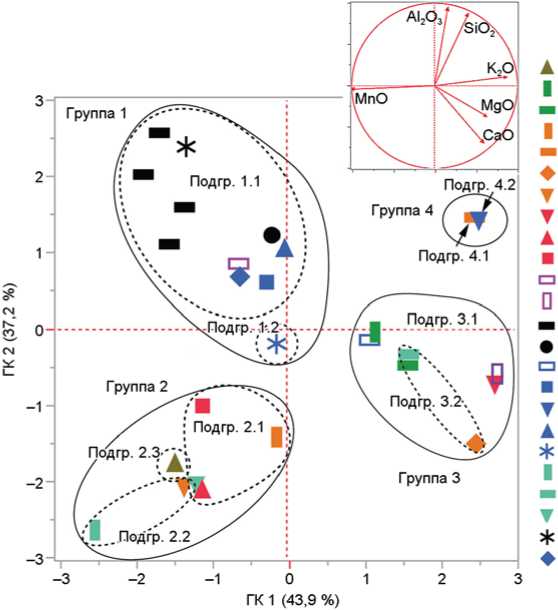

По результатам исследования состава CШВ и последующего статистического анализа главных компонент выборка железных артефактов РЖВ и Средневековья с данными по шлакам была разделена на четыре основные химические группы (далее гр.), которые в дальнейшем, в зависимости от содержания P2O5, подразделены на подгруппы (рис. 2; табл. 2). На основании повышенной концентрации BaO и S выделена подгруппа 2.3. Отсутствие P2O5 в первоначальной статистической выборке обусловлено его высокой гетерогенностью в сыродутных железных шлаках [Dillmann, L’Héritier, 2007]. Выделенные группы отражают разные типы источников железной руды, зна- вноса вещества расплавленной глины и золы, нежели у первичных шлаков. Тем не менее, согласно результатам исследований, четыре образца кузнечных шлаков со стоянки Шатанов V оказались близки по составу плавильным первичным шлакам с оз. Иртяш [Stepanov et al., 2021]. Один из них (Sht-V/5295) представляет наибольший интерес, поскольку однозначно может быть датирован РЖВ (VII–III вв. до н.э.), что подкрепляется сопутствующими находками (несколько фрагментов железных кузнечных шлаков, полностью корродированное железное изделие, керамика иткульской и гамаюнской культур, трехлопастный медный наконечник стрелы, тальковая литейная форма) [Ibid.]. По этой причине, а также ввиду сходства минералого-геохимического состава кузнечного шлака Sht-V/5295 и, вероятно, средневековых плавильных шлаков с многослойных памятников Иртяшское II и VIII, данный образец стал первым надежным доказательством использования в РЖВ местных инфильтрационно-осадочных бурожелезняковых руд.

Датировка шлаков и железных изделий, выявленных на памятниках Иртяш-ское II, VIII, Зотинском руднике, менее однозначна. Это обусловлено как хорошей сохранностью многих предметов, так и наличием, наряду с иткульской, средневековой петрогромской керамики [Наумов, 2016]. Более того, на оз. Ир-

Рис. 2. Анализ главных компонент химического состава СШВ.

1–12 – изделия из Кичигино I: 1 – Kich-19, 2 – Kich-14, 3 – Kich-16, 4 – Kich-4, 5 – Kich-8, 6 – Kich-13, 7 – Kich-18, 8 – Kich-9, 9 – Kich-2, 10 – Kich-1, 11 – Kich-10, 12 – Kich-7; 13 – кричные шлаки с городищ Иртяшское II и VIII; 14 – кузнечный шлак со стоянки Шатанов V; 15 – изделие со стоянки Шатанов V; 16–19 – изделия с городища Иртяшское II: 16 – Irt-2/23, 17 – Irt-2/20, 18 – Irt-2/24, 19 – Irt-2/22; 20–22 – изделия из могильника Красная Горка: 20 – KrG-1, 21 – KrG-2, 22 – KrG-3; 23 – кричный шлак из Зотинского рудника; 24 – изделие с Кунашакского городища. Эллипсы маркируют статистически выделенные группы, а также подгруппы, обособляющиеся по содержаниям фосфора. На врезке распределение элементов при анализе главных компонент.

Таблица 2. Химический состав СШВ в железных артефактах и шлаках (мас. %), и их классификация по данным анализа главных компонент

Анализ главных компонент показывает, что повышенное содержание MnO значительно повлияло на выделение кластеров статистических гр. 1 и 2. В обоих случаях, скорее всего, использовались марганецсодержащие железные руды: слабообогащенные в сочетании с Al2O3, SiO2 (гр. 1) и высокомарганцевые в сочетании с СaO, MgO (гр. 2). Наиболее легко интерпретировать гр. 1, т.к. в нее входят шесть образцов железных шлаков, три железных предмета с памятников на оз. Иртяш, один с Кунашакского городища и изделие Kich-10 из кург. 8 Кичигино I (IV в. до н.э.). То, что в гр. 1 входят как шлаки, так и изделия с памятников на оз. Иртяш, позволяет ассоциировать ее с бурожелезняковыми рудами инфильтрационно-осадочного типа, связанными с закарстованными известняками и доломитами вулканогенно-осадочных толщ Среднего Зауралья. Древний рудник такого типа (Ир-тяш IX [Наумов, 2016]) известен вблизи Иртяшско-го II городища. Присутствие в этой группе изделия Irt-2/22 (подгр. 1.2), СШВ которого обогащены P2O5

(до 4,7 мас. %), в целом соотносится с фосфорсодержащими бурожелезняковыми рудами Иртяшского I [Stepanov et al., 2021].

Поскольку бурожелезняковые руды были преобладающим сырьем на Среднем Урале с РЖВ и вплоть до Нового времени, любопытным кажется их ограниченное использование населением, оставившим могильник Кичигино I. Попадание в подгр. 1.1 кузнечного шлака Sht-V/5295 с иткульской стоянки Шата-нов V является косвенным свидетельством применения данных руд в IV–III вв. до н.э., что соответствует ранее высказанному предположению Г.В. Бельтиковой [2005] об освоении технологии железа иткульским населением на заключительном этапе существования культуры. Вместе с тем о масштабах выплавки железа в РЖВ на Урале пока судить сложно ввиду ограниченности археологических данных.

Сходство химического состава шлаков с Зотин-ского рудника и с памятников на оз. Иртяш, а также близость минералогического состава древних шлаков и сыродутных XVIII в. с оз. Шувакиш [Ерохин, Захаров, Ерохина, 2021], расположенного рядом с исетским кластером иткульских памятников, подтверждает единообразие инфильтрационно-осадочных бурожелезняковых руд Среднего Зауралья. Во всех случаях шлаки сложены марганецсодержащими фаялитом, вюститом/ магнетитом и герцинитом, а также обогащены Al2O3. Попадания изделия Irt-2/20 в гр. 4, характеризующуюся повышенным содержанием Al2O3 и SiO2, может косвенно свидетельствовать об использовании древним населением района оз. Иртяш другого типа бурожелезняковых руд. Таким образом, несмотря на то что составу инфильтрационно-осадочных бурожелезняковых руд Среднего Зауралья отвечает гр. 1, артефакты гр. 4 также могут отражать неидентифицированный зауральский источник железной руды.

Группа 2 выделяется по корреляции и повышенным содержаниям MnO, CaO и MgO. Она включает пять предметов из Кичигино I (по два из кург. 5, 6, один из кург. 3) и два изделия из могильника Красная Горка. Вхождение в эту группу пяти изделий, датируемых VI–IV вв. до н.э., может косвенно свидетельствовать о широкой представленности гр. 2 в металлургии железа у номадов Южного Зауралья на длительном промежутке времени. Источником железной руды для этой группы являлись бурожелезняковые залежи с повышенной концентрацией Mn. Примером таких объектов является Жайремский рудный узел в Центральном Казахстане, включающий стратиформ-ные Жайремское и Ушкатынские железо-марганцевые и барит-полиметаллические месторождения в осадочных карбонатных толщах [Брусницын и др., 2017]. Примечательно, что подгр. 2.3 с повышенным содержанием Ba и S в СШВ также подтверждает ассоциацию марганцево-железистых руд с баритом.

Группа 3 обособляется повышенным содержанием CaO, MgO, K2O и включает пять предметов из Ки-чигино I (два изделия из кург. 4, по одному из кург. 5, 6, 8) и изделия из Красной Горки и с оз. Иртяш. Интерпретация этой группы неоднозначна. Прежде всего стоит обратить внимание на изделия из кург. 4 (Kich-16, Kich-14). Несмотря на неясный археологический контекст артефактов, сходство составов СШВ в них и хорошая сохранность одного позволяют предположить, что данные предметы относятся к Средневековью. Это косвенно подкрепляется нахождением в кург. 4 железной пряжки кимако-кыпчакского времени (X–XI вв.) и присутствием в гр. 3 изделия Kich-9 (кург. 6) гунно-сарматской эпохи (II–III вв. н.э.). Таким образом, тот факт, что четыре из семи изделий, входящих в данную группу, возможно, относятся к Средневековью, когда железо стало обыденным и легкодоступным материалом, позволяет предположить их неместное происхождение в связи с усилившимися миграционными и обменными процессами и вовлечением в рудно-сырьевую базу разнообразного спектра железорудных объектов. Вероятным источником этого железа могли быть бурожелезняковые руды в платформенных кальцит-доломит-сидеритовых карбонатных толщах, которые известны также в Приуралье или Волго-Камье.

Два артефакта, входящие в гр. 4, характеризуются низкими концентрациями MnO и более высокими K2O. Однако интерпретация их источника затруднена в связи с малым числом изделий и исследуемым количеством химических макроэлементов.

Нужно отметить, что изделия из Кичигино I и Красной Горки не концентрируются в какой-либо определенной части графика (рис. 2), а распределяются по всему полю, входя в каждую из четырех групп. Это свидетельствует о том, что ранние номады Южного Зауралья получали железо разного происхождения. Данное обстоятельство позволяет усомниться в самостоятельной разработке ими какого-либо определенного месторождения. Скорее всего, черный металл регулярно поступал от разных производителей либо мог быть получен случайно, например в ходе военных действий.

Выводы

Основным итогом проведенного исследования является вывод о многообразии рудных источников для железных изделий из курганных могильников Кичи-гино I и Красная Горка, что хорошо соотносится с высокой мобильностью кочевников и особенностями их экономики. В эпоху раннего железа, когда черный металл был очень востребован номадами для производства орудий труда, вооружения и конской упряжи, его поставки, скорее всего, осуществлялись разными способами, в т.ч., возможно, посредством сбора дани с оседлого населения, знакомого с технологией сыродутной плавки.

Кроме того, важным итогом исследования является подтверждение гипотезы Г.В. Бельтиковой [2005] об освоении металлургии железа в Среднем Зауралье на заключительном этапе иткульской культуры (IV– III вв. до н.э.). По совокупности результатов можно говорить об использовании в этот период инфильтрационно-осадочных бурожелезняковых руд, ассоциированных с карстовыми известняками вулканогенноосадочных толщ. Данные месторождения являются доминирующим типом руд в Среднем Зауралье, где их ареал совпадает с территорией распространения иткульской культуры. Вероятно, именно иткульские металлурги первыми на Урале сумели освоить эти ресурсы для получения железа. Тот факт, что только одно из 12 изделий из Кичигино I может быть ассоциировано с данными рудами, указывает на получение железа номадами Южного Зауралья в основном из других источников. Это особенно примечательно с учетом того, что значительная часть изделий из цветного металла южноуральских кочевников изготовлена из иткульской чистой меди [Таиров, 2019, с. 196, 262; Артемьев и др., 2024]. Наличие в выборке железных артефактов из Кичигино I, характеризующихся повышенной концентрацией Mn в СШВ, свидетельствует о другом, более раннем доиткуль-ском источнике. Им могли быть бурожелезняковые руды месторождений Центрального Казахстана, ассоциированные с барит-полиметаллическим оруденением. Источник руды для железных изделий гр. 3 трудно диагностируем по макрокомпонентам, но повышенное содержание таких элементов, как Ca, Mg и Fe, может быть следствием использования бурых железняков из стратиформных карбонатных толщ платформенных структур Евразии. Возможно, ориентация ранних кочевников (VII–IV вв. до н.э.) Южного Зауралья на других поставщиков железа обусловлена весьма поздним освоением сыродутного процесса иткульскими металлургами. Сходные сыродутные железные шлаки известны в слоях V– III вв. до н.э. в Прикамье, кузнечные также найдены на городищах РЖВ в Башкирском Приуралье [Завьялов, Розанова, Терехова, 2009, с. 69–72; Оборин, 1960, c. 40; Григорьев, 2016]. Это позволяет определить данные регионы как возможные центры производства железа для кочевников Южного Зауралья. Следует оговориться, что выводы, представленные в настоящей работе, основаны на небольшой выборке и требуют верификации в ходе дальнейших систематических археологических исследований с применением радиоуглеродного датирования.

Исследования выполнены в рамках проекта РНФ № 21-18-00576.