Сходства и различия регулярных вариаций параметров F2-слоя полярной и среднеширотной ионосферы в Восточно-Сибирском секторе

Автор: Ратовский К.Г., Ойнац А.В., Медведев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализ сходств и различий полярной и среднеширотной ионосферы в восточно-сибирском секторе проведен с помощью созданных локальных моделей ионосферы. Они построены на основе непрерывных шестилетних (декабрь 2002 г. - декабрь 2008 г.) измерений на ионозондах, расположенных в Норильске (69.4°N, 88.1°E) и Иркутске (52.3°N, 104.3°E). Модели описывают регулярные вариации ионосферных параметров в терминах суточно-сезонного хода при низкой солнечной активности и изменения этого хода с возрастанием солнечной активности. Рассмотрены регулярные вариации основных параметров F2-слоя: максимума электронной концентрации N mF2 и высоты максимума h mF2. Особое внимание уделено проявлению на полярной и среднеширотной станциях таких явлений, как зимняя, полугодовая, летняя вечерняя аномалии и формирование ночного максимума в зимней ночной ионосфере. Специфическое суточно-сезонное поведение h mF2 в Норильске объясняется наибольшим магнитным наклонением и наименьшей геомагнитной широтой по сравнению с другими полярными станциями, находящимися на одной географической широте.

Полярная и среднеширотная ионосфера, локальная модель, ионозонд

Короткий адрес: https://sciup.org/142103562

IDR: 142103562 | УДК: 550.338.2 | DOI: 10.12737/7832

Текст научной статьи Сходства и различия регулярных вариаций параметров F2-слоя полярной и среднеширотной ионосферы в Восточно-Сибирском секторе

Целью работы является сравнение регулярных вариаций параметров F2-слоя полярной и среднеширотной ионосферы в восточно-сибирском секторе. Под регулярными подразумеваются вариации, связанные с суточным и сезонным ходом и изменениями в цикле солнечной активности. Сравнение осуществляется на основе сопоставления данных локальных эмпирических моделей в терминах суточно-сезонного хода ионосферного параметра при низкой солнечной активности и его изменения с возрастанием солнечной активности. Метод создания локальных моделей описан в следующем разделе.

В качестве ионосферных характеристик выбраны основные параметры F2-слоя: максимум электронной концентрации N m F2 и высота максимума h m F2. Локальные модели построены на основе непрерывных шестилетних измерений (декабрь 2002 г. — декабрь 2008 г.) на ионозондах, расположенных в Норильске (географические координаты: 69.4 ° N, 88.1 ° E; геомагнитные координаты: 60 ° N, 166 ° E) и Иркутске

(географические координаты: 52.3 ° N, 104.3 ° E; геомагнитные координаты: 42 ° N, 177 ° E).

По геомагнитной широте (ГШ) ионосфера может быть условно разделена на три зоны: низкоширотную (ГШ<30 ° ), среднеширотную (30 ° <ГШ<60 ° ) и высокоширотную, или полярную (ГШ>60 ° ) [Hunsucker, Hargreaves, 2003; Schunk, Nagy, 2009]. В среднеширотной ионосфере суточно-сезонные вариации обусловлены изменением скорости образования ионов, пропорциональной косинусу зенитного угла Солнца, скорости рекомбинации ионов, зависящей от состава нейтральных частиц, а также дрейфом плазмы, обусловленным действием амбиполярной диффузии и нейтрального ветра. В свою очередь, состав нейтральных частиц определяется глобальной циркуляцией и температурой термосферы [Rishbeth, 1998]. В высокоширотной ионосфере к вышеупомянутым факторам добавляется высыпание частиц и дрейф плазмы, обусловленный воздействием электрического поля магнитосферного происхождения [Hunsucker, Hargreaves, 2003; Schunk, Nagy, 2009]. Одним из следствий дрейфа плазмы является формирование главного ионосферного провала [Spiro et al., 1978].

Региональной особенностью восточно-сибирского сектора ионосферы является то, что он максимально удален от магнитного полюса Земли по сравнению с другими долготными секторами. Следствием такого расположения является существенно разное проявление зимней и полугодовой аномалий по сравнению с североамериканским сектором ионосферы, максимально приближенным к магнитному полюсу Земли. По этой причине в работе особое внимание уделено анализу таких явлений, как зимняя, полугодовая, летняя вечерняя аномалии и формирование ночного максимума в зимней ночной ионосфере.

По определению зимняя аномалия заключается в том, что в дневное время зимние значения N m F2 превышают летние, а полугодовая аномалия — в том, что в дневное время значения N m F2 в равноденствия больше, чем в солнцестояния [Rishbeth, 1998]. Причиной обеих аномалий является противоположный сезонный ход косинуса зенитного угла Солнца cosχ и отношения атомарного кислорода к молекулярному азоту [О]/[N2] [Rishbeth, 1998; Rishbeth et al., 2000b; Zou et al., 2000]. Поскольку значение N mF2 пропорционально как cosχ, так и [О]/[N 2 ], сезонный максимум дневного N m F2 может наблюдаться и зимой, и летом, и в равноденствие в зависимости от региона и уровня солнечной активности [Zou et al., 2000; Torr, Torr, 1973].

Летняя вечерняя аномалия заключаются в том, что летом вечерние значения NmF2 (вблизи заката) превышают полуденные. Обозначение этой аномалии как «летняя вечерняя» появилось сравнительно недавно. Исторически первым появился термин «аномалия моря Уэдделла» (Weddell Sea Anomaly), обозначавший регион в Южном полушарии, где в летнее время ночные значения NmF2 превышали дневные [Bellchambers, Piggott, 1958]. Затем появился термин «среднеширотная летняя ночная аномалия» (mid-latitude summer nighttime anomaly), обозначаю- щий, что аномалия моря Уэдделла существует и в Северном полушарии, хотя проявляется заметно слабее, чем в Южном [Thampi et al., 2011; Lin et al., 2010]. Для обозначения этого явления в Северном полушарии также используется термин «якутская аномалия» [Клименко и др., 2013], подчеркивающий, что для Северного полушария этот эффект был впервые зарегистрирован на якутской ионосферной станции [Мамруков, 1971]. Термин «летняя вечерняя аномалия», используемый в данной работе, объединяет эффект превышения ночных значений над дневными с эффектом формирования суточного максимума NmF2 в вечернее время в единое явление, имеющее общую причину [Burns et al., 2011].

Объяснение этого явления, предложенное в работе [Kohl et al., 1968], заключается в том, что вечерний либо ночной максимумы в летнем суточном ходе формируются за счет подъема ионосферного слоя в область более высокого отношения [О]/[N 2 ], что компенсирует уменьшение cosχ. В свою очередь, подъем ионосферного слоя обусловлен сменой направления нейтрального ветра с дневного (к полюсу) на ночное (к экватору). Для формирования максимума важно выполнение двух условий: 1) смена направления ветра должна произойти в освещенное время суток; 2) наклонение магнитного поля I не должно быть близко 90º, поскольку эффективность подъема слоя пропорциональна cos I sin I . Очевидно, что одновременное выполнение этих двух условий формирует оптимальный диапазон широт для развития летней вечерней аномалии, а несовпадение географического и магнитного полюсов формирует оптимальный долготный сектор. Согласно данным спутника «Интеркосмос-19» [Карпачев и др., 2011; Клименко и др., 2013], летняя вечерняя аномалия наиболее развита в районе 65 ° N, 90 ° W в Южном полушарии и в районе 60 ° N, 150 ° E в Северном, причем в Южном полушарии аномалия развита заметно сильнее. Необходимо отметить, что в настоящее время объяснение явления летней вечерней аномалии далеко до завершения. Кроме механизмов, предложенных в работе [Kohl et al., 1968], исследуется влияние электрических полей, вариаций химического состава и потоков плазмы из плазмосферы в ионосферу [Burns et al., 2011, Карпачев и др., 2011; Клименко и др., 2013; Thampi et al., 2011; Lin et al., 2010].

Существование ночного максимума в зимней ночной ионосфере в некоторых работах [Jakowski, Förster, 1995; Полех и др., 2013] называют ночной зимней аномалией, хотя в работе [Jakowski, Förster, 1995] подчеркивается, что аномалией это явление становится, когда ночные значения NmF2 зимой больше, чем летом. Другим термином для обозначения этого эффекта является «зимнее ночное повышение» электронной концентрации [Farelo et al., 2002; Mikhailov et al., 2000]. Согласно работам [Farelo et al., 2002; Mikhailov et al., 2000], благоприятствующими факторами для формирования ночного максимума являются повышение скорости ночного нейтрального ветра, низкие значения концентрации молекулярного азота [N2] и кислорода [О2] и высокое электронное содержание в плазмосферной силовой трубке. Авторы работы [Jakowski, Förster, 1995] пришли к выводу, что ночная зимняя аномалия (ночные значения NmF2 зимой выше, чем летом) наблюдается: а) при низком уровне солнечной активности, б) на средних геомагнитных широтах, в) при максимальном смещении друг относительно друга географических и геомагнитных широт (оптимальными являются североамериканский сектор в Северном полушарии и австралийский сектор в Южном на геомагнитных широтах ~40°).

МЕТОД СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Создание локальных эмпирических моделей [Zhang et al., 2004, 2005; Lei et al., 2005; Blanch et al., 2007; Altadill et al., 2008; Ratovsky, Oinats, 2011; Ra-tovsky et al., 2013] перспективно с различных точек зрения. Прикладное значение локальных моделей заключается в том, что они учитывают различные региональные особенности, которые в той или иной степени отсутствуют в глобальных моделях, например в международной справочной модели ионосферы IRI [Bilitza, 2001; Bilitza, Reinisch, 2008]. В итоге локальная модель дает более точный прогноз ионосферных параметров по сравнению с глобальной моделью [Oinats et al., 2006; Ratovsky et al., 2009; Ra-tovsky, Oinats, 2011; Ratovsky et al., 2013]. Другой аспект применения локальных моделей состоит в том, что они, давая полную картину вариаций, обусловленных суточно-сезонным ходом и его изменением в цикле солнечной активности, являются полезным инструментом выявления региональных особенностей и объяснения механизмов их формирования. Метод создания локальных моделей детально описан в работе [Ratovsky, Oinats, 2011], здесь мы повторим основные принципы.

Исходными данными для построения модели являются ионосферные параметры, полученные с 15-минутным шагом на ионозондах (дигизондах DPS-4 [Reinisch et al., 1997]), расположенных в Норильске и Иркутске. Все ионограммы ионозондов обрабатывались с помощью программного комплекса интерактивной обработки ионограмм SAO Explorer [Reinisch et al., 2004; Khmyrov et al., 2008].

Каждый параметр P может рассматриваться как функция местного времени LT , дня года D и года Y , т. е. P ( LT , D , Y ). Для всех параметров были рассчитаны скользящие 27-дневные медианы P med( LT , D , Y ), представляющие собой медианные значения для ряда { P ( LT , D –13, Y ), …, P ( LT , D +13, Y )}. Предполагается, что 27-дневные медианы отражают вариации, связанные с суточным и сезонным ходом, а также циклом солнечной активности, поскольку более короткопериодные вариации (менее 27 дней в данном случае) подавлены усреднением.

В качестве единицы сезонных вариаций выбран месяц M, эквивалентный T/12, где T=365.25 дней — длительность солнечного года YS. Солнечный год начинается с зимнего солнцестояния високосного года (21 декабря). Месяц M непрерывно изменяется от 0 до 12, M=0 соответствует началу YS (зимнему солнцестоянию), M=3 и 9 — весеннему и осеннему равноденствиям, M=6 — летнему солнцестоянию. Поскольку одинаковые дни года различных лет не точно соответствуют одинаковым значениям месяца, ряды Pmed(LT, D, Y) с помощью линейной интерполяции были преобразованы в ряды Pmed(LT, M, YS) с одинаковым шагом по M.

Основное допущение модели заключается в том, что медианы ионосферных параметров P med имеют линейную зависимость от индекса солнечной активности F 10.7. Таким образом, медианное значение P med ( LT , M , Y S ) может рассматриваться как P med ( LT , M , F 10.7), где F 10.7 — индекс солнечной активности для данного M и Y S . В предположении о линейной зависимости от F 10.7 оно может быть представлено в виде

P med ( LT , M , F 10.7)= P 0 ( LT , M )+ P D ( LT , M )×

×( F 10.7– F 10.7 0 )/ F 10.7 100 , (1)

где P 0 — значение параметра при низкой солнечной активности, т. е. при F 10.7= F 10.7 0 =70 с.е.п. (1 с.е.п. = = 10–22 Вт·м–2∙Гц–1), P D — скорость роста параметра с индексом F 10.7. Для более компактного представления P D нормирован на величину F 10.7 100 =100 с.е.п. и в дальнейшем выражается в единицах [единицы параметра / 100 с.е.п.].

Модельные параметры P 0 ( LT , M ) и P D ( LT , M ) рассчитывались с помощью линейной регрессии, описываемой выражением (1). При этом использовались не ежедневные значения F 10.7, а скользящие средние ежедневных значений. Проверка различных периодов усреднения F 10.7 показала, что оптимальным периодом с точки зрения минимизации ошибки линейной регрессии является 1 год. По-видимому, данный факт отражает то обстоятельство, что внутригодовые вариации F 10.7 не всегда находят адекватное отражение в вариациях ионосферных параметров. Необходимо отметить, что в международной модели IRI [Bilitza, 2001; Bilitza, Reinisch, 2008] также используется среднегодовое значение индекса солнечной активности (среднегодовое число солнечных пятен R z12).

Для получения значений P 0 и P D для произвольных LT и M использовалась аппроксимация локальными B-сплайнами рядов P 0 и P D , рассчитанных с шагом Δ LT и Δ M . На основании проведенных тестовых расчетов были выбраны: Δ LT =0.5 ч и Δ M =1.

МОРФОЛОГИЯ NmF2

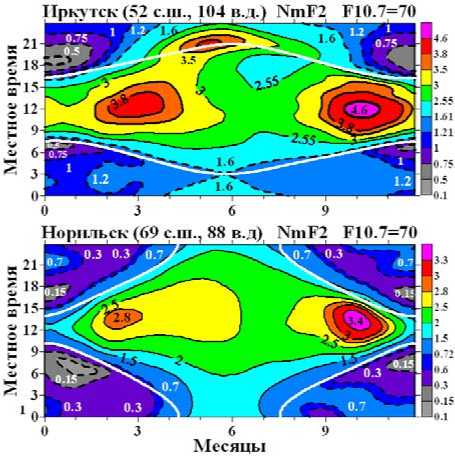

На рис. 1 показаны суточно-сезонные вариации максимума электронной концентрации N mF2 как функции LT и М при низкой солнечной активности ( F 10.7=70 с.е.п.) для Иркутска и Норильска. В данной статье границы рассвета и заката приняты по зенитному углу Солнца х=95 ° .

Видно, что суточно-сезонный ход N m F2 для Иркутска характеризуется тремя максимумами: главным максимумом в полдень осенью 26 октября ( N m F2=5∙105 см–3, LT =12, M =10.1), вторым максимумом около полудня весной 23 марта ( N m F2=4∙ 105 см–3, LT =12:45, M =3) и третьим максимумом в летнее вечернее время 31 мая ( N mF2=3.9∙ 105 см–3, LT =21, M =5.3). Полуденное значение N mF2 в зимнее солнце-

Рис. 1. Суточно-сезонные вариации NmF2 в [105 см–3] при низкой солнечной активности для Иркутска (вверху) и Норильска (внизу). Сплошные белые линии показывают рассвет и закат по х=95°. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи стояние (3.3∙105 см–3) выше, чем в летнее (2.9∙105 см–3). Суточный ход в летнее солнцестояние характеризуется вечерним максимумом (NmF2=3.7∙105 см–3, LT=21:15), утренним минимумом (NmF2=1.6∙105 см–3, LT=3) и промежуточным полуденным значением (NmF2=2.9∙105 см–3). Наименьшие значения NmF2 наблюдаются вблизи зимнего солнцестояния (M=0.6, 10 января) в послезакатные (NmF2=0.5∙ 105 см–3, LT=18:45) и предрассветные (NmF2=0.7∙ 105 см–3, LT=7) часы. Видно также, что в зимнее время (приблизительно ±2 месяца от зимнего солнцестояния) в ионосфере над Иркутском формируется ночной максимум около 2–2:30 LT (более подробные характеристики максимума будут представлены в разделе «Обсуждение»). Таким образом, суточно-сезонный ход NmF2 над Иркутском при низкой солнечной активности показывает наличие как зимней, так и полугодовой аномалии, летней вечерней аномалии и формирование ночного максимума в зимнее время.

Так же как и в случае Иркутска, наибольшие значения NmF2 над Норильском наблюдаются днем осенью 23 октября (NmF2=3.5∙ 105 см–3, LT=13:45, M=10) и весной 5 марта (NmF2=2.9∙ 105 см–3, LT=13:45, M=2.4). Наименьшие значения NmF2 наблюдаются зимой в послезакатные и предрассветные часы. Абсолютный минимум NmF2=0.12∙ 105 см–3 соответствует LT=6:30, M=1.4 (2 февраля), наименьшее значение послезакатного минимума наблюдается вблизи зимнего солнцестояния 19 декабря (NmF2= =0.2∙ 105 см–3, LT=16:45, M=11.9). По сравнению с Иркутском ночной максимум выражен сильнее и наблюдается на более длительном сезонном интервале. Кардинальными отличиями суточносезонной картины над Норильском по сравнению с Иркутском являются: а) отсутствие зимней аномалии: полуденное значение NmF2 в летнее солнцестояние (2.6∙105 см–3) выше, чем в зимнее (1.6∙105 см–3); б) отсутствие летней вечерней аномалии. Суточный ход в летнее солнцестояние харак- теризуется пологим послеполуденным максимумом NmF2=2.6∙ 105 см–3 и пологим послеполуноч-ным минимумом NmF2=1.9∙ 105 см–3 с промежуточными значениями между ними.

Отсутствие летней вечерней аномалии в Норильске достаточно просто объясняется на основе механизма, предложенного в работе [Kohl et al., 1968]. С одной стороны, летняя ионосфера над Норильском круглосуточно освещена Солнцем, что создает благоприятные условия для развития аномалии. С другой стороны, эффективность подъема ионосферного слоя, обусловленная сменой направления нейтрального ветра, очень низка вследствие большого магнитного наклонения I =83 ° , cos I sin I =0.12. Для сравнения: в Иркутске магнитное наклонение составляет I =72 ° , а cos I sin I =0.29, т. е. в Иркутске эффективность подъема слоя в ~2.4 раза выше, чем в Норильске.

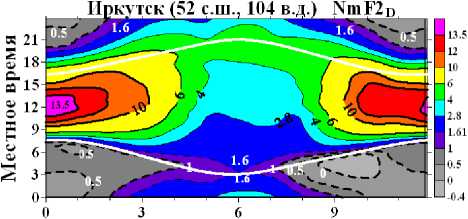

На рис. 2 показаны суточно-сезонные вариации скорости роста N m F2 D с индексом F 10.7 как функции LT и М для Иркутска и Норильска. Скорость роста N m F2 D показывает, насколько изменяется N m F2 при возрастании F 10.7 на 100 с.е.п. Видно, что для обеих станций наибольшая скорость роста наблюдается в дневное время вблизи зимнего солнцестояния: N m F2 D =14∙ 105 см–3/100 с.е.п. при LT =12:45, M =0.2 (30 декабря) для Иркутска и N m F2 D =8.5∙105 см–3/100 с.е.п. при LT =13:30, M =0.9 (18 января) для Норильска. Такое сезонное поведение дневного N m F2 D означает, что с ростом солнечной активности в Иркутске усиливается зимняя аномалия, ослабляется полугодовая аномалия, зимний провал между осенним и весенним максимумами начинает «зарастать», а при экстремальном значении F 10.7=250 с.е.п. сезонный ход полуденного N mF2 характеризуется практически постоянным значением ~28∙105 см–3 с конца октября до начала января. Для Норильска сезонное поведение дневного N m F2 D означает появление зимней аномалии при F10.7>110 с.е.п. и такие же трансформации сезонного хода, как в Иркутске.

На рис. 2 видно, что для обеих станций суточный ход N m F2 D в летнее солнцестояние подобен суточному ходу N m F2 при низкой солнечной активности. Это означает, что летняя вечерняя аномалия присутствует в Иркутске и отсутствует в Норильске при любом уровне солнечной активности (более подробно обсуждение изменения летней вечерней аномалии с ростом солнечной активности будет представлено в разделе «Обсуждение»).

Наиболее существенное различие между станциями проявляется в том, что ночью скорость возрастания N m F2 в Норильске заметно выше, чем в Иркутске, особенно в послеполуночное время. В летнее время N m F2 D в Норильске выше, чем Иркутске, в течение ~4 ч (01:30–5:15 LT), а в зимнее время — в течение 11 ч (20:30–07:30 LT). Среднегодовое различие для интервала 01:30–05:15 LT составляет 1.4∙105 см–3/100 с.е.п. Следует отметить, что это различие обусловлено аномально низкой скоростью возрастания N mF2 в Иркутске в ночное время (более детально эта особенность ионосферы над Иркутском будет рассмотрена в разделе «Обсуждение»).

Рис. 2. Суточно-сезонные вариации скорости роста N m F2 с индексом F 10.7, [105 см–3/100 с.е.п.] для Иркутска (вверху) и Норильска (внизу). Сплошные белые линии показывают рассвет и закат по х=95 ° . Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

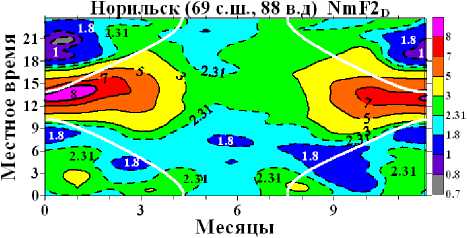

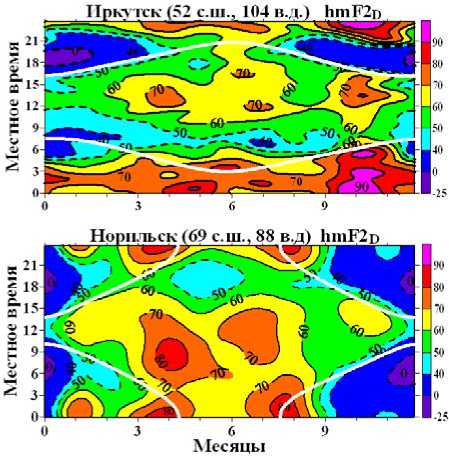

Рис. 3. Суточно-сезонные вариации h mF2, [км] при низкой солнечной активности для Иркутска (вверху) и Норильска (внизу). Сплошные белые линии показывают рассвет и закат по х=95 ° . Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

Из рис. 2 видно, что для Иркутска в зимнее время в суточном поведении N m F2 D отсутствует ночной максимум. Скорость роста монотонно спадает от дневных значений к ночным, достигая наименьших значений на интервале 0–3 LT, т. е. на интервале формирования ночного максимума при низкой солнечной активности. Такое поведение N m F2 D означает, что с ростом солнечной активности в Иркутске начинает исчезать зимний ночной максимум за счет «зарастания» послезакатного минимума и слабого возрастания на интервале максимума. В отличие от Иркутска, в норильском зимнем суточном ходе N m F2 D присутствует ночной локальный максимум, при этом время максимума (3–4 LT) отличается от времени формирования максимума при низкой солнечной активности (21–22 LT).

МОРФОЛОГИЯ hmF2

На рис. 3 показаны суточно-сезонные вариации высоты максимума h m F2 как функции LT и М при низкой солнечной активности ( F 10.7=70 с.е.п.) для Иркутска и Норильска. Суточно-сезонный ход в Иркутске характеризуется большим суточным перепадом от 208–297 км в зимнее солнцестояние до 224– 284 км в летнее и небольшим сезонным перепадом от 208–227 км днем до 284–301 км ночью. Такая суточно-сезонная структура типична для среднеширотных станций Северного полушария [Rishbeth et al., 2000a].

Видно, что кардинальным отличием суточносезонного хода hmF2 в Норильске является небольшой суточный перепад летом (217–247 км в летнее солнцестояние) и, как следствие, большой сезонный перепад ночью (247–315 км). Такой суточно-сезонный ход, hmF2 в Норильске только на первый взгляд может показаться аномальным. Суточно-сезонная картина hmF2 формируется вариациями балансной высоты (высоты максимума при отсутствии ветра) и нейтрального ветра [Zhang et al., 1999]. Балансная высота минимальна днем и максимальна ночью, а нейтральный ветер сдвигает hmF2 относительно балансной высоты вниз днем и вверх ночью [Zhang et al., 1999]. С учетом того, что летняя ионосфера над Норильском круглосуточно освещена Солнцем, а эффективность подъема ионосферного слоя, обусловленная воздействием нейтрального ветра, очень низка вследствие большого магнитного наклонения (см. объяснение отсутствия летней вечерней аномалии), небольшой суточный перепад в летнее время выглядит совершенно естественным. Можно обратить внимание на то, что для обеих станций большие (>270 км) и малые (<270 км) значения hmF2 приблизительно разделены линиями рассвета и заката. Таким образом, для обеих станций суточносезонное поведение hmF2 является совершенно нормальным в том смысле, что соответствует поведению зенитного угла Солнца χ.

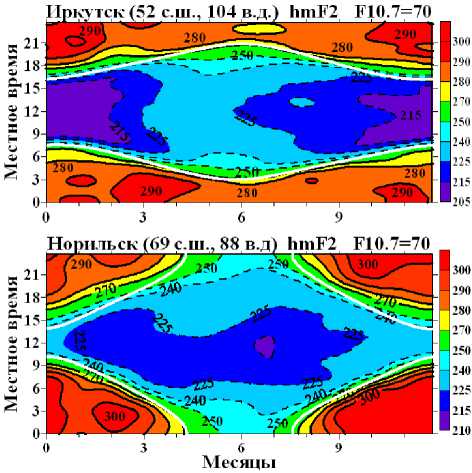

На рис. 4 показаны суточно-сезонные вариации скорости роста высоты максимума h m F2 D с индексом F 10.7 как функции LT и М для Иркутска и Норильска. Скорость роста h m F2 D показывает, на сколько километров изменяется h m F2 при возрастании F 10.7 на 100 с.е.п. Видно, что для обеих станций суточно-сезонное поведение h m F2 D характеризуется «пятнистой» структурой, т. е. гладкая структура поведения h m F2 при низкой солнечной активности с ростом индекса F 10.7 нарушается.

Для Норильска скорость роста h m F2 в освещенное время суток в основном выше, чем в неосвещенное. В частности, это означает, что с ростом солнечной активности ночной сезонный перепад будет уменьшаться, т. е. соответствие вариаций h m F2 ходу зенитного угла Солнца имеет место только при низкой солнечной активности.

Рис. 4. Суточно-сезонные вариации скорости роста h mF2 с индексом F 10.7 в [км/100 с.е.п.] для Иркутска (вверху) и Норильска (внизу). Сплошные белые линии показывают рассвет и закат по х=95 ° . Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

Для Иркутска наибольшая скорость роста h m F2 с индексом F 10.7 наблюдается в послеполуночное время, т. е. в то же время, когда наблюдается наименьшая скорость возрастания N m F2 (более детально эта особенность ионосферы над Иркутском будет рассмотрена в разделе «Обсуждение»).

ОБСУЖДЕНИЕ

Для того чтобы количественно охарактеризовать степень развития рассмотренных аномалий, удобно ввести безразмерные коэффициенты. Для зимней аномалии коэффициент определяется отношением полуденного N m F2 в зимнее солнцестояние к полуденному N m F2 в летнее солнцестояние:

K w = N m F2( LT =12, M =0)/ N m F2( LT =12, M =6), а для полугодовой аномалии — отношением суммы полуденных N m F2 в равноденствия к сумме полуденных N m F2 в солнцестояния:

K e =(( N m F2(12, 3)+ N m F2(12, 9))/(( N m F2(12, 0)+

+ N m F2(12, 6)).

Степень развития летней вечерней аномалии характеризуется отношением N mF2 в 21 LT к полуденному значению во время летнего солнцестояния:

Ks=NmF2(LT=21, M=6)/NmF2(LT=12, M=6), а степень развития зимнего ночного максимума — отношением NmF2 в максимуме (LTm) к полусумме значений NmF2 в минимумах (LT1 и LT2) во время зимнего солнцестояния:

K n =2 N m F2( LT = LT m , M =0)/( N m F2( LT = LT 1 , M =0)+

+ N m F2( LT = LT 2 , M =0)).

Выбор летнего и зимнего солнцестояния для коэффициентов Ks и Kn соответственно обусловлен тем, что именно в эти сезоны коэффициенты принимают максимальные значения. Значения коэффи- циентов для NmF2 при низкой солнечной активности (F10.7=70 с.е.п.) и скорости роста NmF2 с индексом F10.7 (NmF2D) представлены в таблице.

Видно, что зимняя аномалия при любом уровне солнечной активности проявляется в Иркутске сильнее, чем в Норильске, и усиливается с ростом солнечной активности для обеих станций. Полугодовая аномалия демонстрирует противоположное поведение (проявляется в Норильске сильнее, чем в Иркутске, и ослабляется с ростом солнечной активности). Летняя вечерняя аномалия проявляется только в Иркутске и несколько усиливается с ростом солнечной активности. Зимний ночной максимум сильнее выражен в Норильске. С ростом солнечной активности зимний ночной максимум исчезает в Иркутске и ослабляется в Норильске.

Свойства зимней и полугодовой аномалий, выявленные на основе локальных моделей, укладываются в общепринятые представления об этих явлениях. При низкой солнечной активности поведение зимней и полугодовой аномалий в Иркутске и Норильске полностью согласуется с моделированием аномалий на основе модели CTIP (Coupled Thermosphere-Ionosphere-Plasmasphere) [Rishbeth et al., 2000b; Zou et al., 2000]. Усиление зимней аномалии не воспроизводится моделью CTIP, однако является хорошо известным эмпирическим фактом [Rishbeth et al., 2000b; Zou et al., 2000; Torr, Torr, 1973].

Наличие летней вечерней аномалии в Иркутске и ее отсутствие в Норильске косвенно согласуются с глобальными картами критической частоты, построенными по данным спутника «Интеркосмос-19» [Клименко и др., 2013]. Причина отсутствия летней вечерней аномалии в Норильске объясняется большим магнитным наклонением станции и, как следствие, слабым воздействием нейтрального ветра на ионосферу над Норильском. Согласно результатам работы [Kohl et al., 1968], ветер играет ключевую роль в формировании аномалии. Следует отметить, что, используя лишь различие в магнитных наклонениях, можно объяснить разницу в проявлении аномалии между Иркутском и Норильском, но нельзя объяснить аналогичную разницу между Якутском, где аномалия ярко выражена, и Санкт-Петербургом, где аномалия отсутствует [Мамруков, 1971].

Тот факт, что зимний ночной максимум выражен сильнее в Норильске, чем в Иркутске, лишь отчасти согласуется с механизмами формирования максимума, предложенными в работах [Farelo et al., 2002; Mikhailov et al., 2000; Jakowski, Förster, 1995]. Например, такие факторы, как повышение скорости ночного нейтрального ветра [Farelo et al., 2002; Mikhailov et al., 2000] и более благоприятные условия на средних геомагнитных широтах [Jakowski, Förster, 1995], способствуют более выраженному максимуму в Иркутске. Из факторов, благоприятствующих более сильному максимуму в Норильске, можно выделить высокое электронное содержание в плазмосферной силовой трубке (максимум реализуется на геомагнитных широтах ~60 ° [Farelo et al., 2002]) и, возможно, более низкие значения концентрации молекулярного азота [N2] и кислорода [О2] [Farelo et al.,

Таблица коэффициентов развития аномалий

|

Станция |

N m F2 при F 10.7=70 с.е.п. |

Скорости роста N m F2 с F 10.7 |

|||||||

|

K w |

K e |

K s |

K n |

K w |

K e |

K s |

K n |

||

|

Иркутск |

1.15 |

1.22 |

1.25 |

2.12 |

4.20 |

1.07 |

1.42 |

— |

|

|

Норильск |

— |

1.32 |

— |

4.10 |

2.95 |

1.14 |

— |

2.72 |

|

2002; Mikhailov et al., 2000]. Отметим, что ослабление зимнего ночного максимума с ростом солнечной активности полностью согласуется с результатами работ [Farelo et al., 2002; Mikhailov et al., 2000; Jakowski, Förster, 1995].

Специфическими особенностями суточно-сезонного поведения h m F2 в Норильске при низкой солнечной активности являются небольшой суточный перепад в летнее время и большой сезонный перепад ночью. Такое поведение может объясняться слабым воздействием нейтрального ветра на h mF2 из-за большого магнитного наклонения станции и тем, что летняя ионосфера над Норильском круглосуточно освещена Солнцем. Интересным фактом является то, что подобное поведение до сих пор не отмечалось на других полярных станциях. Например, согласно работе [Rishbeth et al., 2000a], амплитуды годовых гармоник ночных h mF2 для полярных станций (67-68 ° N) близки амплитудам годовых гармоник для среднеширотных станций, что говорит о небольшой разнице в сезонном перепаде ночного h m F2 между полярными и среднеширотными станциями. На наш взгляд, суще ствует несколько причин этого разногласия. Во-первых, сравнение полярных и среднеширотных станций в работе [Rishbeth et al., 2000a] проведено для среднего уровня солнечной активности, а, как было показано ранее, ночной сезонный перепад h m F2 для Норильска уменьшается с ростом солнечной активности. Во-вторых, в работе [Rishbeth et al., 2000a] рассмотрены полярные станции европейского сектора. Для этих станций магнитное наклонение (77-78 ° ) ниже, чем в Норильске, и, следовательно, влияние нейтрального ветра больше; при этом геомагнитная широта больше, чем в Норильске, и, следовательно, влияние магнитосферных процессов больше. Таким образом, специфическая форма суточно-сезонного хода h mF2 в Норильске обусловлена: а) наибольшим магнитным наклонением, б) наименьшей геомагнитной широтой для географической широты станции.

Характерным различием станций является то, что в по слеполуночное время (~0–3 LT) скорость роста NmF2 с индексом F10.7 в Иркутске заметно меньше чем в Норильске, а скорость роста hmF2, наоборот, больше. Интересно, что аналогичное расхождение имеет место при сравнении наблюдений в Иркутске с прогнозом модели IRI [Ratovsky et al., 2009] и при сопоставлении локальных моделей для Иркутска и североамериканской станции Миллстон-Хилл [Ra-tovsky, Oinats, 2011]. В работе [Ratovsky, Oinats, 2011] было показано, что в ночное время скорость роста hmF2 для Иркутска больше, чем для среднеширотных станций, рассмотренных в работе [Rishbeth et al., 2000a]. Таким образом, аномально низкая скорость роста ночного NmF2 с индексом F10.7 и аномально высокая скоро сть роста ночного hmF2 с индексом F10.7, по всей видимости, являются региональной особенностью среднеширотной ионосферы восточно-сибирского сектора.

До сих пор обсуждение различий полярной и среднеширотной ионосферы проводилось на основе анализа механизмов, управляющих среднеширотной ионосферой. Естественным образом возникает вопрос о влиянии факторов, характерных именно для полярной ионосферы, т. е. о влиянии высыпаний и главного ионосферного провала. Согласно модели [Karpachev et al., 1996], для инвариантной геомагнитной широты Норильска на высоте 300 км (61 ° ) появление провала над станцией ожидается при значениях индекса геомагнитной активности K p от 1 до 4– в зависимости от местного магнитного времени MLT. Относительное число случаев, когда K p находится в диапазоне от 1 до 4–, составляет от ~58 % для 2008 г. до 65 % для 2003 г., из чего следует, что появление провала над станцией не является редким явлением. Однако оценка вклада провала в 27-дневную медиану является нетривиальной задачей и выходит за рамки данной работы. То, что ночные значения N m F2 в Норильске меньше, чем в Иркутске, может объясняться в том числе и появлением провала над полярной станцией. При этом тот факт, что скорость возрастания ночных значений N m F2 с F 10.7 выше в Норильске, чем в Иркутске, по всей видимости, не связан с явлением провала. Вполне возможно, что эта разница связана с возрастанием высыпаний в полярной области по мере роста солнечной/геомагнитной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ сходств и различий полярной и среднеширотной ионосферы в восточно-сибирском секторе, проведенный на основе созданных локальных моделей, позволил получить следующие основные результаты.

Общими свойствами полярной и среднеширотной ионосферы являются:

-

1) наличие полугодовой аномалии и ее ослабление с ростом солнечной активности;

-

2) усиление зимней аномалии с ростом солнечной активности;

-

3) формирование ночного максимума в зимней ночной ионосфере и его ослабление с ростом солнечной активности.

Отличительные особенности полярной ионосферы:

-

1) отсутствие зимней аномалии при низкой солнечной активности;

-

2) отсутствие летней вечерней аномалии, наблюдаемой в восточно-сибирском секторе сред-

- неширотной ионосферы при любом уровне солнечной активности;

-

3) более мощный зимний ночной максимум.

Специфическими особенностями суточно-сезонного поведения высоты максимума в Норильске при низкой солнечной активности являются небольшой суточный перепад в летнее время и большой сезонный перепад ночью. Такое поведение может объясняться слабым воздействием нейтрального ветра на высоту максимума из-за большого магнитного наклонения станции и тем, что летняя ионосфера над Норильском круглосуточно освещена Солнцем. Интересным фактом является то, что подобное поведение до сих пор не отмечалось на других полярных станциях. Не исключено, что такая форма суточно-сезонного хода является уникальной и обусловлена: а) наибольшим магнитным наклонением, б) наименьшей геомагнитной широтой для географической широты станции.

Низкая скорость роста ночных значений максимума электронной концентрации и высокая скорость роста ночных значений высоты максимума с возрастанием солнечной активности, по всей видимости, являются региональной особенностью среднеширотной ионосферы восточно-сибирского сектора.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-37-00027).

Список литературы Сходства и различия регулярных вариаций параметров F2-слоя полярной и среднеширотной ионосферы в Восточно-Сибирском секторе

- Карпачев А.Т., Гасилов Н.А., Карпачев О.А. Морфология и причины аномалии моря Уэдделла//Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 6. С. 828-840.

- Клименко В.В., Карпачев А.Т., Клименко М.В. Среднеширотные аномалии в суточном ходе электронной концентрации в ионосфере//Химическая физика. 2013. Т. 32, № 9. С. 32-41.

- Мамруков А.П. Вечернее аномальное повышение ионизации в области F//Геомагнетизм и аэрономия. 1971. Т. 11, № 6. С. 984-988.

- Полех Н.М., Куркин В.И., Золотухина Н.А., Черниговская М.А. O связи между повышением ночной зимней ионизации в среднеширотном F2-слое и стратосферными потеплениями//Солнечно-земная физика. 2013. Вып. 22. С. 41-46.

- Altadill D., Arrazola D., Blanch E., Buresova D. Solar activity variations of ionosonde measurements and modeling results//Adv. Space Res. 2008. V. 42, N 4. P. 610-616.

- Bellchambers W.H., Piggott W.R. Ionospheric measurements made at Halley Bay//Nature. 1958. V. 182. P. 1596-1597.

- Bilitza D. International Reference Ionosphere 2000//Radio Sci. 2001. V. 36, N 2. P. 261-275.

- Bilitza D., Reinisch B. International Reference Ionosphere 2007: Improvements and new parameters//J. Adv. Space Res. 2008. V. 42, N 4. P. 599-609.

- Blanch E., Arrazola D., Altadill D., et al. Improvement of IRI B0, B1 and D1 at mid-latitudes using MARP//Adv. Space Res. 2007. V. 39, N 5. P. 701-710.

- Burns A.G., Solomon S.C., Wang W., et al. The summer evening anomaly and conjugate effects//J. Geophys. Res. 2011. V. 116. A01311. DOI: DOI: 10.1029/2010JA015648

- Farelo A.F., Herraiz M., Mikhailov A.V. Global morpho-logy of night-time hmF2 enhancements//Ann. Geophys. 2002. V. 20. P. 1795-1806.

- Hunsucker R.D., Hargreaves J.K. The High-Latitude Ionosphere and Its Effects on Radio Propagation. New York, Cambridge University Press, 2003. 640 p.

- Jakowski N., Förster M. About the nature of the nighttime winter anomaly effect (NWA) in the F-region of the ionosphere//Planet. Space Sci. 1995. V. 43. P. 603-612.

- Karpachev A.T., Deminov M.G., Afonin V.V. Model of the mid-latitude ionospheric trough on the base of Cosmos-900 and Intercosmos-19 satellites data//Adv. Space Res. 1996. V. 18, N 6. P. 221-230.

- Khmyrov G.M., Galkin I.A., Kozlov A.V., et al. Exploring digisonde ionogram data with SAO-X and DIDBase//Radio Sounding and Plasma Physics: AIP Conf. Proc. 2008. V. 974. P. 175-185.

- Kohl H., King J.W., Eccles D. Some effects of neutral air winds on the ionospheric F-layer//J. Atmos. Terr. Phys. 1968. V. 30, N 10. P. 1733-1744.

- Lei J., Liu L., Wan W., Zhang S.-R. Variations of electron density based on long-term incoherent scatter radar and ionosonde measurements over Millstone Hill//Radio Sci. 2005. V. 40, N 2. RS2008 DOI: 10.1029/2004RS003106

- Lin C.H., Liu C.H., Liu J.Y., et al. Midlatitude summer nighttime anomaly of the ionospheric electron density observed by FORMOSAT-3/COSMIC.//J. Geophys. Res. 2010. V. 115. A03308 DOI: 10.1029/2009JA014084

- Mikhailov A.V., Forster M., Leschinskaya T.Y. On the mechanism of the post-midnight winter NmF2 enhancements: Dependence on solar activity//Ann. Geophys. 2000. V. 18, N 11. P. 1422-1434.

- Oinats A.V., Kotovich G.V., Ratovsky K.G. Comparison of the main ionospheric characteristics measured by the Digisonde at Irkutsk in 2003 with IRI 2001 model data//Adv. Space Res. 2006. V. 37, N 5. P. 1018-1022.

- Ratovsky K.G., Oinats A.V. Local empirical model of ionospheric plasma density derived from digisonde measurements at Irkutsk//Earth Planets Space. 2011. V. 63, N 4. P. 351-357.

- Ratovsky K.G., Oinats A.V., Medvedev A.V. Diurnal and seasonal variations of F2 layer characteristics over Irkutsk during the decrease in solar activity in 2003-2006: Observations and IRI-2001 model predictions//Adv. Space Res. 2009. V. 43, N 11. P. 1806-1811.

- Ratovsky K.G., Oinats A.V., Medvedev A.V. Regular features of the polar ionosphere characteristics from digisonde measurements over Norilsk//Adv. Space Res. 2013. V. 51, N 4. P. 545-553.

- Reinisch B.W., Haines D.M., Bibl K., et al. Ionospheric sounding support of OTH radar//Radio Sci. 1997. V. 32, N 4. P. 1681-1694.

- Reinisch B.W., Galkin I.A., Khmyrov G., et al. Automated collection and dissemination of ionospheric data from the digisonde network//Adv. Radio Sci. 2004. V. 2. P. 241-247.

- Rishbeth H. How the thermospheric circulation affects the ionospheric F2-layer//J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 1998. V. 60, N 14. P. 1385-1402.

- Rishbeth H., Sedgemore-Schulthess K.J.F., Ulich T. Semiannual and annual variations in the height of the ionospheric F2-peak//Ann. Geophys. 2000a. V. 18, N 3. P. 285-299.

- Rishbeth H., Muller-Wodarg I.C.F., Zou L., et al. Annual and semiannual variations in the ionospheric F2-layer: II: Physical discussion//Ann. Geophys. 2000b. V. 18, N 8. P. 945-956.

- Schunk R.W., Nagy A. Ionospheres: Physics, Plasma Physics and Chemistry. New York, second ed. Cambridge University Press, 2009. 628 p.

- Spiro R.W., Heelis R.A., Hanson W.B. Ion convection and the formation of the mid-latitude F region ionization trough//J. Geophys. Res. 1978. V. 83, N A9. P. 4255-4264.

- Thampi S.V., Balan N., Lin C., et al. Mid-latitude Summer Nighttime Anomaly (MSNA) -observations and model simulations//Ann. Geophys. 2011. V. 29, N 1. P. 157-165.

- Torr M.R., Torr D.G. The seasonal behaviour of the F2-layer of the ionosphere//J. Atmos. Terr. Phys. 1973. V. 35, N 2. P.2237-2251.

- Zhang S.-R., Fukao S., Oliver W.L., Otsuka Y. The height of the maximum ionospheric electron density over the MU radar//J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 1999. V. 61, N 18. P.1367-1383.

- Zhang S.-R., Holt J.M., Zalucha A.M., Amory-Mazaudier C. Mid-latitude ionospheric plasma temperature climatology and empirical model based on Saint Santin Incoherent Scatter Radar data from 1966-1987//J. Geophys. Res. 2004. V. 109. A11311 DOI: 10.1029/2004JA010709

- Zhang S.-R., Holt J.M., van Eyken A.P., et al. Ionospheric local model and climatology from long-term databases of multiple incoherent scatter radars//Geophys. Res. Lett. 2005. V. 32, N 20. L20102. URL: DOI: 10.1029/2005GL023603

- Zou L., Rishbeth H., Muller-Wodarg I.C.F., et al. Annual and semiannual variations in the ionospheric F2-layer: I modelling//Ann. Geophys. 2000. V. 18, N8. P.927-944.