Шора Ногмов и район Пятигорья: малоизвестные сведения о жизни кабардинских селений конца XVIII - первой трети XIX в

Автор: Фоменко Владимир Александрович

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена часть биографии известного кабардинского историка Шоры Ногмова, связанная с районом Пятигорья (регион Кавказских Минеральных Вод). Этот аспект ногмоведения анализируется впервые. Сделана попытка определения места расположения кабардинского селения Атажукино на р. Юце, где родился Шора Ногмов. Конкретизированы данные о проживании Ш. Ногмова в Хаджи-ауле у подножия горы Бештау. Хаджи-аул кратко характеризуется по имеющимся письменным данным и археологическим источникам. Приводятся некоторые данные о соседних селениях (Кошев, Росламбек-аул, Кармово, Бекмурзин, Каррас, Султановский и др.), в которых, вероятно, бывал Ш. Ногмов. Автор приходит к выводу о том, что жизнь адыгского историка Ш. Ногмова связана с конкретными историко-археологическими памятниками (остатками селения Атажукино на р. Юце, Хаджи-аула у горы Бештау, селения Кошева и др.). В работе содержатся практические рекомендации по вопросам сохранения и использования некоторых историко-культурных памятников региона Кавказских Минеральных Вод. Статья дополнена иллюстрациями (картой, схемой и фотографиями), имеющими самостоятельное научное значение.

Северный кавказ, конец xviii - первая треть xix в, пятигорье, район кавказских минеральных вод, шора ногмов, биографические данные, кабардинские селения

Короткий адрес: https://sciup.org/149134805

IDR: 149134805 | УДК: 94(470.638/.64) | DOI: 10.24158/fik.2020.6.22

Текст научной статьи Шора Ногмов и район Пятигорья: малоизвестные сведения о жизни кабардинских селений конца XVIII - первой трети XIX в

Жизни, творчеству и наследию одного из адыгских просветителей Шоры Ногмова посвящено множество научных и научно-популярных работ [1]. Однако некоторые части биографии этого выдающегося человека остаются малоизученными. Рассмотрим сохранившиеся сведения о жизни Ш.Б. Ногмова в кабардинских селениях Пятигорья.

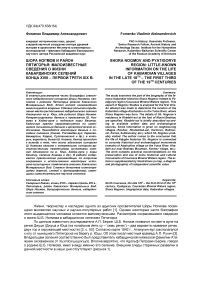

По данным известного исследователя А.П. Берже, Ш.Б. Ногмов появился на свет в ауле на речке Джуце (Джуца и Юца (на ногайском йети су – ‘семь речек’) – два варианта названия речек, двух гор и окружающей местности) [2, с. 50]. Согласно карте 1842 г., Атажукин-аул располагался к югу от нынешнего Пятигорска на берегу р. Юцы. Об этом писал местный краевед А.П. Рунич [3]. Владельцем селения соответственно был представитель кабардинской княжеской фамилии Ата-жукин (искаженное от ХьэтIохъущокъуэ ). Вполне вероятно, что Адольф Петрович Берже, говоря о родине Ш.Б. Ногмова, имел в виду именно это селение. Внешние следы старинных развалин в данной местности в наши дни отсутствуют (рисунок 1).

Рисунок 1 – Северное подножие горы Юца. Место расположения селения Атажукино

Однако в 1994 г. при строительстве нового моста через р. Юцу была разрушена часть кладбища Атажукина-аула. Эти разрушения осмотрел археолог Р.Р. Рудницкий [4, с. 27–28]. Могилы не имели наземных признаков. Трупоположения с западной ориентировкой костяка находились в могилах с небольшим подбоем, что характерно для исламского погребального обряда [5, с. 26–27].

Кабардинское поселение у северного подножия горы Юца существовало очень давно. Об этом свидетельствует наличие здесь позднесредневекового курганного могильника XV–XVII вв. Краевед Н.М. Егоров 24 октября 1935 г. составил его краткое описание: «В южной части могильника высится большой курган высотой около 3 м и окружностью 95 шагов. К северу от этого кургана расположено 23 небольших курганчика. 3 из них покрыты сверху камнем (некрупным) и булыжником» [6, с. 14]. В том же году Николай Михайлович Егоров и его помощник Андрей Петрович Рунич раскопали здесь два небольших старокабардинских кургана [7, с. 14].

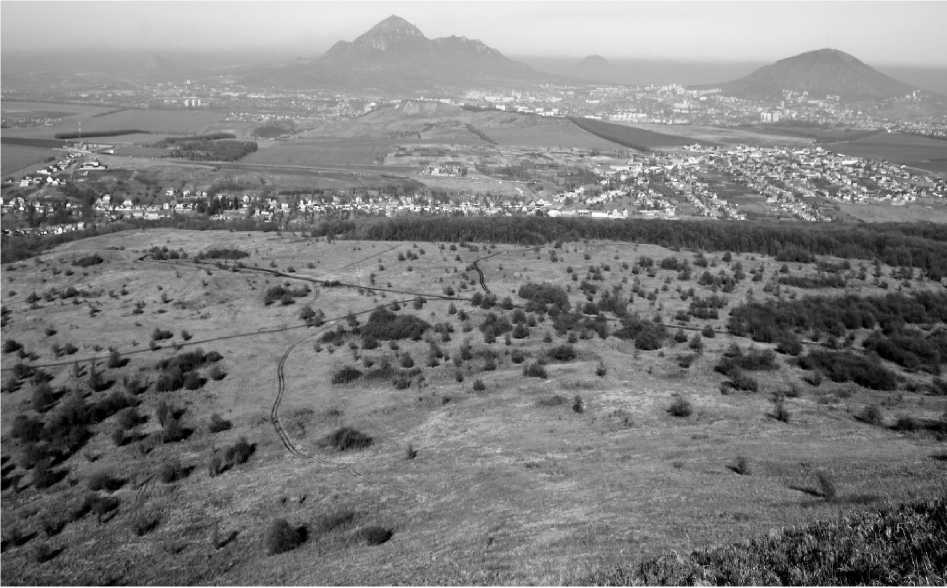

В начале XIX в. в результате военных действий и эпидемий большая часть кабардинского населения покинула район Пятигорья. Видимо, на время опустел и аул на р. Юце. Об этом сказано в очерке А.П. Берже [8, с. 50]. В 1842 г. на военной карте кабардинское селение Атажукино снова располагается у горы Юца [9]. Однако политика военной администрации не способствовала существованию близ Пятигорска аулов коренного населения. Потому селение Атажукино вряд ли существовало здесь до конца XIX в. В 1861 г., составляя биографию Ш. Ногмова, А.П. Берже обязательно упомянул бы это селение. Интересно, что на американской карте 1944 г. у горы Юца обозначено селение Атажукино (рисунок 2). Картографами в данном случае, вероятно, были использованы исторические данные или сведения из карт XIX в.

Таким образом, местом рождения Ш. Б. Ногмова, скорее всего, было селение Атажукино, названное А.П. Берже аулом Ногмова [10, с. 50]. Важно также отметить стремление кабардинцев на протяжении столетий жить у подножия горы Юца. Возможно, этому способствовал расположенный здесь мощный источник качественной питьевой воды, до сих пор использующийся для водоснабжения Пятигорска. Кроме того, в верховьях р. Юцы и ее притоков расположены прекрасные пастбища.

Еще одним местом проживания Ш.Б. Ногмова был Хаджи-аул ( Хьэжыхьэблэ ) у горы Бештау [11, с. 37]. Это селение было основано на восточном подножии Бештау у начала ручья Гремучка в 1810 г. сыном кабардинского князя Темрюк-Хаджи Атажукина ( ХьэтIохъущокъуэ ) Измаил-беем и существовало здесь около двух десятков лет. Согласно гипотезе историка Р.У. Туганова, некоторые из хаджиаульцев жили раньше у крепости Хаджи-кале близ устья Малого Зеленчука [12].

Рисунок 2 – Фрагмент карты 1944 г. с указанием селения Атажукино у горы Юца

Филолог и историк Г.Ф. Турчанинов писал: «Это очень сложный интернациональный аул... назывался... на кабардинском – Хажихабла. Этот аул Хажихабла положил основу и развил... интереснейший хажихаблинский акцент кабардинского языка» [13, с. 23].

Интересные, но противоречивые сведения по истории Хаджи-аула, его жителей, в том числе Шоры Ногмова, содержатся в статье краеведа Амурбия Афаунова, жившего в селении Малка. Статья была написана в 1960 г. и основана главным образом на рассказах людей старших поколений и собственных воспоминаниях автора [14]. А. Афаунов писал о происхождении хажи-хаблинских родов. К ним краевед относил дворянский род Аджиевых, а также роды Хажногоевых, Хурановых, Машуковых [15, с. 187].

Отец Амурбия Афаунова Дзу Алиевич был опекуном прямых потомков Ш. Ногмова – Биже-вых, не унаследовавших известную фамилию. Многие семейные реликвии Ногмовых: золотые часы, кинжал с надписью Шоры Ногмова и т. д. – находились дома у Д.А. Афаунова в селении Малка. По сведениям Амурбия Афаунова, здесь хранился также кремневый пистолет Шоры Ног-мова, подаренный Шомахо Хажногоеву. Этот пистолет А. Афаунову передал Асланби Хажно-гоев – внук Шомахо Казиевича. Ш.К. Хажногоев был старшим чабаном ( лэгъупэжь ), в его отаре находились овцы Ш. Ногмова. Кош Шомахо Хажногоева стоял на ручье Жамукоко (очевидно, речь идет о правом притоке Кумы – небольшой речке Джемухе) у Хажихабла под горой Бештау. Однажды ночью волки напали на отару и порвали нескольких овец. Этим событием и был вызван приезд Шоры, который подарил пистолет Шомахо.

На основании приведенных им фактов А. Афаунов подчеркивал, что по кабардинским обычаям Шора Ногмов считался сельчанином (жителем. – Примеч. авт.) Хажихабла, а потомки Ш. Ногмова – хажихаблинским родом [16, с. 190–192].

Необходимо сказать, что появлению Хаджи-аула у восточного подножия горы Бештау предшествовала история селения Каррас (название происходит от тюркского гидронима кара су (‘темная’ или ‘родниковая вода’) [17, с. 41]. Образование аула Каррас обусловлено переселением в 1787–1790 гг. закубанских абазин и ногайцев, принятием ими российского подданства и получением земли у Бештовых гор в собственность. Численность населения Карраса в 1802 г. была более 500 человек. Части (кварталы) этого селения располагались у ручья Гремучка до 1807 г. С 1802 г. в Каррасе в домах для гостей проживали миссионеры из Шотландии. По данным одного из колонистов, Каррас населяли татары (ногайцы. – Примеч. авт.), кабардинцы и абазины. Все они подчинялись султанам: Садык-Гирею, Ислам-Гирею и Кобут-Гирею. Учитывая описание Карраса, можно предположить, что абазинская и кабардинская его части находились на месте или рядом с будущим Хаджи-аулом [18, с. 4]. Начавшаяся в 1804 г. эпидемия чумы и дизентерии стала основной причиной того, что в 1807 г. местные жители оставили Каррас [19, с. 31–34]. Интересно, что у кубанских ногайцев до сих пор распространена фамилия Карасовы [20, с. 55].

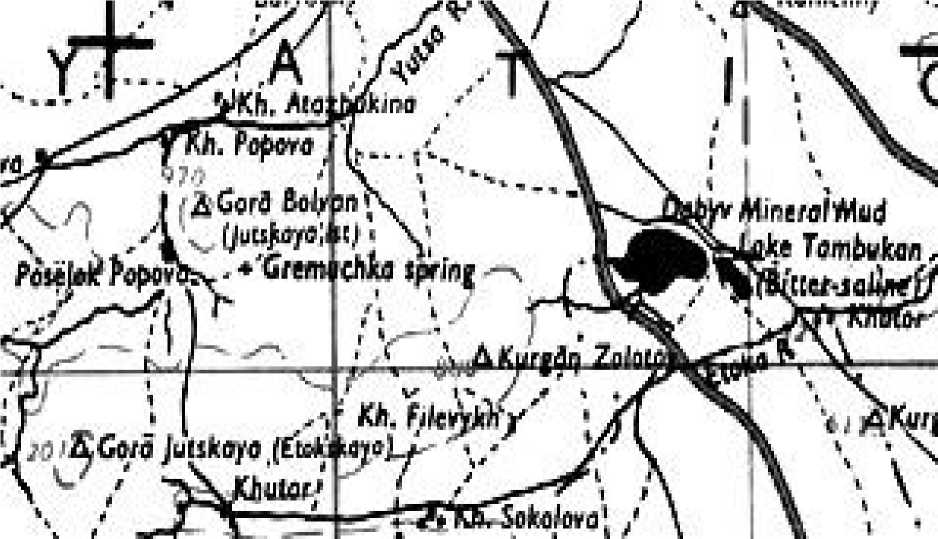

На месте Хаджи-аула во второй половине XIX в. оставались развалины домов и других построек. Камень из них разбирался немецкими колонистами для строительных нужд. Во второй половине 70-х гг. ХХ в. остатки этого селения были уничтожены глубокой распашкой его территории под огороды (рисунок 3).

Рисунок 3 – Остатки Хаджи-аула в лесу у восточного подножия горы Бештау

В последней четверти ХХ в. на месте существовавшего в старину селения Хаджи-аул краеведами были найдены отдельные предметы, относящиеся к началу XIX в. (кумган для намаза, штамп для изготовления или, скорее всего, подделки монет с портретом короля Людовика ХIV) [21].

Вполне вероятно, что именно Хаджи-аул запечатлен М.Ю. Лермонтовым под названием аул Бастунджи в одноименном поэтическом произведении. Это предположение основано на совпадении места расположения этих селений между горами Машук и Бештау. В 1825 г., в детском возрасте, поэт был на празднике в этом ауле. Основавшему это селение Измаил-бею М.Ю. Лермонтов посвятил одноименную поэму, написанную в 1832–1833 гг. В ней также содержатся некоторые сведения о жизни местных народов Пятигорья [22, с. 7–71].

Шору Ногмова, проживавшего в Хаджи-ауле, посещали шотландские миссионеры, путешественники, отдыхавшие на Горячих водах (будущий Пятигорск) [23, с. 37, 39–40]. С этим селением у горы Бештау связаны описания скачек, сохранившиеся в ряде мемуаров [24, с. 69–72]. Широкая и довольно ровная просека, соединявшая когда-то Хаджи-аул с колонией Каррас и курортом Горячие воды, сохранилась (рисунок 4) и позволяет предполагать, что именно здесь в 20-х гг. XIX в. проводились скачки.

Романтическое описание Хаджи-аула и изменение его названия в поэме привело к тому, что в наши дни аул Бастунджи воспринимается как реальное название аула, существовавшего на месте нынешнего Пятигорска [25, с. 34].

Примерно в 1829 г. жители Хьэжыхьэблэ ушли из-под горы Бештау и поселились на р. Малке. Селение Малка в досоветское время официально называлось Ашабово или Ашабей. До революции в этом ауле длиной в 8 км по сути дела были два селения: Хьэжыхьэблэ и Ашабей. Земли между ними были разделены, также как и с соседними селениями. Потомки переселенцев из Хаджи-аула (хажиаульцы) в наши дни живут в селениях Каменномостское, Малка, Этоко, Батех и др. [26, с. 189].

Проживая в Хаджи-ауле, Шора Ногмов, несомненно, бывал в соседних кабардинских и ногайских селениях (Кармово, Росламбек-аул, Бекмурзин-аул, Кошев-аул, Султановский) (рисунок 5). Потому кратко их охарактеризуем.

Селение Кармово ( Къармэхьэблэ ) принадлежало представителям рода Карма – дворянам Атажукинской фамилии. В первой трети XIX в. этот аул в районе Пятигорья несколько раз менял свое расположение. Сохранились документы, где рассказывается о споре ногайцев, в котором свидетелями выступили жители соседних кабардинских аулов Кармово и Хаджиево. В 1819 г.

ногайцы, жившие в селении Бекмурзы Тоганаджиева, находившемся под Бештовой горой у р. Же-муха (вероятно, Бекмурзин-аул. - Примеч. авт.), жаловались на него. Эти люди переселились из селения Ногманова (очевидно, речь идет о соседнем ауле Найманов-Берзен. - Примеч. авт.) и сообщали российским властям, что Б. Тоганаджиев нарушает их свободы, а также что у него скрывались разные разбойники [27, с. 21].

Рисунок 4 – Широкая дорога к Хаджи-аулу. Место предполагаемого проведения скачек в 20-х гг. XIX в. [28]

В 1827–1829 гг. после поселения ряда казачьих станиц в долине Подкумка (Горячеводской, Ессентукской и др.) селение Кармово вынуждено было удалиться к р. Малке. Согласно документу от 2 апреля 1827 г., «жителям аулов Абезванова, Кармова и Аджиева разрешили остаться на жительстве под Бештоевыми горами до уборки хлеба. После этого обязательно, безоговорочно переселить в Кабарду» [29].

Росламбек-аул обозначен на карте, составленной доктором Киммелем, и находился в лесном массиве на северо-западном подножии горы Бештау в окрестностях современного Железноводска [30]. Аул этот был основан Арсланбеком, двоюродным братом Измаил-бея, в самом начале XIX столетия, но просуществовал недолго. Жителями аула в основном были кабардинцы. Очевидно, в середине 1810-х гг. они переселились в Кабарду [31]. Развалины Росламбек-аула сохранились до наших дней.

В октябре 1934 г. краевед Н.М. Егоров составил описание старинного кладбища у железнодорожной станции «Змейка» к северу от нынешнего поселка Иноземцево. Судя по карте, это кладбище принадлежало существовавшему еще в 1842 г. аулу Бекмурзин [32]. На некоторых надгробиях Николай Михайлович зафиксировал родовые знаки - тамги.

Кошев-аул располагался вблизи Хаджи-аула. По данным Р.У. Туганова, Шора Ногмов в 1821 г. какое-то время жил в Кошев-ауле [33, с. 40].

Султановский, ногайский аул у впадения р. Суркуль в Куму, сохранился до наших дней на прежнем месте. Название Канглы - позднее название Султановского аула, также как и топоним Сорокоаул. Последнее название, по мнению историка Н. Н. Шабловского, связано с тем, что раньше в этой местности находилось большое число (сорок) селений «бештаусских ногаев». От этих аулов еще до начала ХХ в. сохранялись «кое-где под Бештау и Машуком характерные намогильные магометанские памятники - следы былых поселений» [34, с. 9]. Н.Н. Шабловский писал, что остатки жителей когда-то многочисленных в данной местности ногайских аулов поселились в ауле Канглы [35, с. 9]. По сведениям топонимиста Д.Н. Кокова, предки части ногайцев, живущих в селении Канглы, в старину проживали в Кабарде в селении Дударуково [36, с. 47].

Рисунок 5 – Схема расположения населенных пунктов у горы Бештау и в ее окрестностях в 1810–1828 гг.

Таким образом, в настоящей работе показано, что жизнь адыгского историка Ш. Ногмова связана с конкретными историко-археологическими памятниками (остатками селения Атажукина на р. Юце, Хаджи-аула у горы Бештау, селения Кошева и др.). История этих существовавших в старину населенных пунктов интересна и ценна сама по себе, но по ряду причин мало изучена, в том числе и потому, что в настоящее время их территория находится за пределами Кабардино-Балкарии.

Характеристика части биографии Ш.Б. Ногмова, связанной с районом Пятигорья, к сожалению, показывает отсутствие полной и достаточно конкретизированной картины его жизни и деятельности в целом. Связь Шоры Ногмова с населением адыго-абазинских и ногайских аулов конца XVIII – первой трети XIX в., располагавшихся в регионе современных Кавказских Минеральных Вод, была многоаспектной и довольно длительной. Дальнейшее изучение этого вопроса может в перспективе привести к появлению нового направления в историческом ногмоведении.

Территориям селений Атажукина на р. Юце, Хаджи-аула у подножия Бештау и других адыгоабазинских и ногайских аулов, существовавших во второй половине XVIII – середине XIX в. в районе Пятигорья, необходимо придать статус исторических памятников, определить их границы и обеспечить меры по охране от разрушения. Необходимо также использовать сведения об этих старинных населенных пунктах в учебных пособиях по истории региона Кавказских Минеральных Вод, при создании выставок, музейных экспозиций и разработке экскурсионных маршрутов.

Ссылки и примечания:

-

1. Гутов А.М. Шора Ногма и изучение духовной культуры адыгов в XIX – начале XX в. // Вопросы кавказской филологии и истории / отв. ред. Р.Х. Гугов. Нальчик, 2004. Вып. 4. С. 5–10 ; Жемухов С.Н. Жизнь Шоры Ногма. Нальчик, 2002. 192 с. ; Ногмов Шора Бекмурзин. К 225-летию со дня рождения (1794–1844) : рекомендательный список литературы [Электронный ресурс] // Научно-библиографический отдел библиотеки Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. Нальчик, 2019. URL: http://lib.kbsu.ru › Files › Doc › Ногмов Ш. (рек список).pdf (дата обращения: 15.05.2020) ; Остахов А.А. История Пятигорья в трудах кабардинского историка Шоры Ногмова (1794–1844) // III Зерновские чтения : сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. Ессентуки, 2013. С. 105–109 ; Хашхожева Р.Х. Шора Ногмов // Адыгские просветители XIX – начала XX в. Нальчик, 1993. С. 16–24 ; Шора Ногмов (1844–1944) : сборник документации и статей к 100-летию со дня смерти / под ред. Г. Турчанинова, И. Давыдова, А. Дадова. Нальчик, 1944. 87 с. ; Шортанов А.Т. Ногмов как фольклорист и историк // Общественно-политическая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – начале ХХ в. : материалы конференции (28–29 марта 1974 г.). Нальчик, 1976. С. 63–75.

-

2. Берже А. Краткий биографический очерк Ш.Б. Ногмова // Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев / подготовка текста проф. Т.Х. Кумыкова. Нальчик, 1994. С. 50–53.

-

3. Рунич А.П. Поселения прошлого века на Кавминводах // Кавказская здравница. 1978. 22 сентября.

-

4. Фоменко В.А. Пятигорье в XV – середине XVIII в. / под ред. В.А. Казначеева. Пятигорск, 2002. 76 с.

-

5. Батыров У.А. Похоронный обряд мусульман. Владикавказ, 1997. 102 с.

-

6. Фоменко В.А. Пятигорье... С. 14.

-

7. Там же. С. 14.

-

8. Берже А. Указ. соч. С. 50.

-

9. Рунич А.П. Указ. соч.

-

10. Берже А. Указ. соч. С. 50.

-

11. Туганов Р.У. Новое о старом: несколько замечаний к биографии Шоры Ногмова // Живая старина. 1991. № 1. С. 33–54.

-

12. Афаунов А. О местожительстве и потомках Ш.Б. Ногмова // Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев / подготовка текста проф. Т.Х. Кумыкова. Нальчик, 1994. С. 184–192 ; Фоменко В.А. Крепость Хаджи-кале // ХIII чтения по археологии Средней Кубани / отв. ред. В.Б. Виноградов. Армавир, 2006. С. 21–23.

-

13. Шора Ногмов (1844–1944)... С. 23.

-

14. Афаунов А. Указ. соч.

-

15. Там же. С. 187.

-

16. Там же. С. 190–192.

-

17. Топонимика района Кавказских Минеральных Вод : материалы региональной научно-практической конференции. Пятигорск, 1999. 50 с.

-

18. Дневник наблюдений за природой и записки Александра Патерсона // Основные фонды Пятигорского краеведческого музея. № 23696.

-

19. Краснокутская Л.И. Иноземцево. Страницы истории (1802–2002) : научно-информационное издание. Пятигорск, 2002. 92 с.

-

20. Керейтов Р.Х. Орда пашню пахала на Куме (краткий очерк истории и этнографии кумских ногайцев). Черкесск; Минеральные Воды, 1996. 70 с.

-

21. Фоменко В.А. Штамп с изображением Людовика ХIV с территории Хаджи-аула близ Пятигорска // I Сиротенковские чтения по всеобщей истории / отв. ред. С.Л. Дударев. Армавир, 2007. С. 49–151.

-

22. Андреев-Кривич С.А. М.Ю. Лермонтов и Кабардино-Балкария / под ред. С.И. Машинского. Нальчик, 1979. 202 с.

-

23. Туганов Р.У. Новое о старом... С. 37, 39–40.

-

24. Аталиков В.М. Записки двоих русских путешественников о Кабарде в начале XIX в. // Живая старина. 1991. № 1. С. 69–73.

-

25. Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск / под ред. П.Е. Селегея. Ставрополь, 1974. 310 с.

-

26. Афаунов А. Указ. соч. С. 189.

-

27. Кармов Р.К. Карма (об истории рода Кармовых). Нальчик; Пятигорск, 2003. 252 с.

-

28. Снимок из программы «Google Планета Земля».

-

29. Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской республики. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 4.

-

30. Kimmel (docteur). Lettres écrites dans un voyage de Moscou au Caucase: pour servir de guide aux personnes qui se rendent aux eaux de ce pays. Avec une vue et une carte topographique. Moscou, 1812. VII. 187 p. 1 map.

-

31. Туганов Р.У. Измаил-Бей: исторический очерк о герое одноименной поэмы M.Ю. Лермонтова. Нальчик, 1972. 175 с.

-

32. Рунич А.П. Указ. соч.

-

33. Туганов Р.У. Новое о старом... С. 40.

-

34. Шабловский Н.Н. Георгиевская старина. Исторические очерки г. Георгиевска Терской области. СПб., 1914. 100 с.

-

35. Там же. С. 9.

-

36. Коков Д.Н. Кабардинские географические названия : краткий словарь. Нальчик, 1966. 183 с.

Редактор, переводчик: Сергейчик Людмила Ивановна

Список литературы Шора Ногмов и район Пятигорья: малоизвестные сведения о жизни кабардинских селений конца XVIII - первой трети XIX в

- Гутов А.М. Шора Ногма и изучение духовной культуры адыгов в XIX - начале XX в. // Вопросы кавказской филологии и истории / отв. ред. Р.Х. Гугов. Нальчик, 2004. Вып. 4. С. 5-10

- Жемухов С.Н. Жизнь Шоры Ногма. Нальчик, 2002. 192 с.

- Ногмов Шора Бекмурзин. К 225-летию со дня рождения (1794-1844): рекомендательный список литературы [Электронный ресурс] // Научно-библиографический отдел библиотеки Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. Нальчик, 2019. URL: http://lib.kbsu.ru › Files › Doc › Ногмов Ш. (рек список).pdf (дата обращения: 15.05.2020)

- Остахов А.А. История Пятигорья в трудах кабардинского историка Шоры Ногмова (1794-1844) // III Зерновские чтения: сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. Ессентуки, 2013. С. 105-109

- Хашхожева Р.Х. Шора Ногмов // Адыгские просветители XIX - начала XX в. Нальчик, 1993. С. 16-24

- Шора Ногмов (1844-1944): сборник документации и статей к 100-летию со дня смерти / под ред. Г. Турчанинова, И. Давыдова, А. Дадова. Нальчик, 1944. 87 с.

- Шортанов А.Т. Ногмов как фольклорист и историк // Общественно-политическая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX - начале ХХ в.: материалы конференции (28-29 марта 1974 г.). Нальчик, 1976. С. 63-75.

- Берже А. Краткий биографический очерк Ш.Б. Ногмова // Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев / подготовка текста проф. Т.Х. Кумыкова. Нальчик, 1994. С. 50-53

- Рунич А.П. Поселения прошлого века на Кавминводах // Кавказская здравница. 1978. 22 сентября

- Фоменко В.А. Пятигорье в XV - середине XVIII в. / под ред. В.А. Казначеева. Пятигорск, 2002. 76 с

- Батыров У.А. Похоронный обряд мусульман. Владикавказ, 1997. 102 с