Штрихи к портрету российского студента конца ХIХ века

Автор: Богачев Алексей Владимирович, Волошина Ольга Борисовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье на частном примере показана специфика обучения в российских университетах конца XIX века. В основу публикации легли документы личного дела студента В.С. Яшпона из архива Тартуского университета и связанные с ним фотоматериалы из домашнего архива А.В. Богачева.

Россия, конец xix века, студенчество, университет, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/148205233

IDR: 148205233 | УДК: 378

Текст научной статьи Штрихи к портрету российского студента конца ХIХ века

ты простых людей, в нашем случае типичного студента, передают неповторимый дух эпохи, подчеркивая ее характерные особенности: представление о человеке, об учебе, об университетской жизни, успехах, проблемах. Документы, которыми мы располагаем, позволяют погрузиться в университетскую жизнь того времени. Подобные источники способствуют более детальному, а порой и эмоциональному пониманию исторического контекста.

Василий Силович Яшпон родился 16 февраля и был крещен 20 февраля 1872 года, о чем свидетельствует запись в метрической книге Псковоградской Ново-Вознесенской церкви, которая сохранилась в Пскове по сей день. Родители его: Сила Михайлов (т.е. Михайлович) Яшпон – отставной фельдфебель Псковского Губернского №5 батальона, православного вероисповедания; мать – Зузанна Апиен (или Аппинг – в документе неразборчиво), лютеранского верои-споведания3 ( в дореволюционной России обычно указывалась не национальность, а вероисповедание. – Авт. ).

В.С. Яшпон окончил классическую гимназию и в 1893 году поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. Санкт-Петербургский университет был вторым по численности студентов университетом после Московского, здесь обучалось порядка 3700 студентов, или 21% всех студентов университетов Российской империи, а вместе с Московским университетом здесь было сосредоточено около половины студентов всех университетов4. И именно туда устремлялся основной контингент абитуриентов. С начала XIX века до 1917 года неизменной оставалась структура университетов: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский факультеты. Исключение составлял восточный факультет Санкт-Петербургского и богословский Юрьевского университетов. В Санкт-Петербургском университете не было медицинского факультета. Беспрепятственно поступать в университеты могли только выпускники классических гимназий.

Для поступления в высшее учебное заведение требовалось свидетельство о рождении, аттестат об окончании среднего учебного заведения. К тому же псковское мещанское общество выдало В.С. Яшпону свидетельство о том, что он «ни к каким вредным сектам не принадлежал и не принадлежит, под судом и следствием не состоял и не состоит, поведения отличного»5.

В.С. Яшпон принадлежал к мещанскому сословию. И этот факт вполне согласуется с точкой зрения А.Е. Иванова, который в своем исследовании опровергает традиционное мнение о том, что в гимназиях преобладали дети дворян. В 1899 г. среди гимназистов детей дворян было 51,1%, а в 1913 г. – всего 32,3%, Большинство стали составлять выходцы из купечества, почетных граждан, мещан и других групп состоятельного городского населения. Дети мещан составляли 10-11% от числа студентов6.

В.С. Яшпон начинал учебу в Санкт-Петербургском университете на физико-математическом факультете. Затем он в силу каких-то причин решает перевестись на медицинский факультет Юрьевского (Дерптского) университета и подает прошение о переводе из одного университета в другой. Таковое писалось на официальном, отпечатанном типографским способом бланке ректора Санкт-Петербургского университета, где персональные данные должны были вписываться автором прошения собственноруч-но7. Сам факт существования такого рода типового бланка свидетельствует о том, что такого рода прошения о переводе из одного университета в другой были обыденным явлением.

С практической точки зрения решение о переводе было достаточно оправданным, поскольку выпускники именно медицинского и юридического факультетов после окончания вуза могли рассчитывать не только на место на службе, но и на достойную зарплату, тогда как выпускники физико-математического и историко-филологического факультетов в основном становились учителями со значительно меньшим доходом.

Дерптский университет был учрежден в 1802 г. Александром I (создан на базе шведского университета, основанного в Дерпте в 1632 г. под наименованием Академия). Университет состоял из четырех факультетов: юридического, философского, медицинского и богословского (евангелическо-лютеранского исповедания). В 1803 году был принят устав Дерптского университета, предлагавший довольно широкую автономию, что способствовало развитию этого учебного заведения. К середине XIX столетия Дерптский университет стал одним из признанных центров не только российской, но и европейской науки. В университете особенно успешно развивались медицинские и естественные науки.

Сам город был тихим, уютным, чистым, с остатками средневековой архитектуры. Немцы составляли только верхний слой населения, интеллигенцию. Они же владели почти всей землей. Крестьяне, рабочие, торговцы – эстонцы. Жизненным центром города являлся старинный университет.

Первоначальная направленность вуза на образование представителей остзейского дворянства придавала университету «немецкий» характер. Студенчество разных национальностей, отличаясь друг от друга по своему воспитанию, по привычкам и средствам, жило обособленной жизнью. Наиболее обособленно жило немецкое студенчество, располагавшее и наибольшими средствами. Оно жило замкнуто, распределяясь по традиционным для немецкого студенчества «корпорациям». В других университетах были землячества, но все же такой «корпоративный дух», который царил в Дерпте, обращал на себя внимание российских студентов. «Совершенно для нас необычно было это кастовое разделение студентов после товарищеского равенства всех в русских университетах. И это особенно резало глаза…»8. Важной особенностью университета было преподавание на немецком языке.

Прибыв в Юрьевский университет, новый студент В.С. Яшпон обратился с петицией на имя университетского начальства с просьбой вступить в общество русских студентов. Любопытно, что и это прошение составлялось на типовом типографском бланке с пробелами для персональных данных: «Имею честь покорнейше просить Университетское Начальство о дозволении мне вступить членом в…»9. Таким образом, Университетское Начальство в конце XIX века осуществляло контроль и за этой стороной жизни студенчества. Такие землячества помогали студенту адаптироваться к новой обстановке, а особо нуждающихся поддерживали и материально.

В землячествах, а позже в обществах самопомощи была сосредоточена преимущественно студенческая материальная взаимопомощь. Они обеспечивали студентов дополнительным заработком, организовывали столовые, лавки, где нуждающиеся студенты могли купить одежду и обувь по сниженным ценам.

С конца 1880-х годов усиливается русификация в западных регионах империи. В 1889-1895 годах в Дерптском университете произошли, пожалуй, самые радикальные изменения за всю историю этого учебного заведения. Реформа выражалась в нескольких очень важных преобразованиях, которые впоследствии изменили как процесс обучения в стенах университета, так и сам состав студенчества и профессуры. Русский язык стал языком преподавания, что стало привлекать в университет больше абитуриентов из других районов России. Уже начиная с 1892 года все делопроизводство в университете велось на русском языке, с 1893 года прием экзаменов также стал вестись по-русски, а 27 февраля 1893 года университет был переименован в Юрьевский (по имени древнерусского города Юрьев) и сам город Дерпт стал именоваться Юрьевом.

До реформы поступавшие русские студенты, как правило, плохо владели немецким или же не владели им вовсе, но «...к концу первого же года понимание лекций и чтение книг по своей специальности не представляло затруднений, ко времени же экзаменов большинство русских студентов объяснялось весьма бойко, хотя и с ужасающими ошибками...»10.

Переход на русский язык привел к оттоку немецкоязычного студенчества и профессуры. Реформа, продолжавшаяся несколько лет, предусматривала, что приглашенные преподаватели могут доработать до конца срока, указанного в контракте, местные же немцы – должны были в течение двух лет перейти на русский язык обучения или же вовсе выйти на пенсию.

Состав русского студенчества сильно изменился, когда с 1897 года разрешили принимать в университет выпускников духовных семинарий. Наплыв был огромный, и русское студенчество вскоре заняло преобладающее место в университете.

В рамках реформы изменилась плата за обучение. Ее уравняли с другими русскими университетами – 25 рублей в семестр (до этого она составляла 10 руб. в семестр), не считая платы за практические занятия – 3-5 руб. в семестр. Это значит, что дерптские студенты платили за обучение, например, на богословском факультете примерно 39 рубля, на юридическом – 45 рублей, медицинском – 41 рубль, историко-филологическом и физико-математическом – 28-30 рублей в год. Жизнь в провинциальном Тарту все же была дешевле, чем в столичных городах. Евгений Викторович Деген, в будущем литературовед и переводчик, вспоминал: «Бедность господствует повсюду, где есть русская учащаяся молодежь, нигде, кажется, она не носит такого всеобщего характера, как было в Дерпте. Рублей за 25 в месяц можно было жить без всяких лишений, тогда как в Петербурге или Москве можно жить только за 40 рублей. Но лишь весьма немногие счастливцы имели такой доход. Были студенты, которые ухитрялись существовать на 10 руб. в месяц»11.

Материально-бытовые условия жизни студентов зависели от их происхождения, положения их родителей или возможности найти хорошую работу. Стипендии хватало лишь на то, чтобы оплатить жилье, и на минимальное пропитание. Для большинства студентов, помимо родительских денег, основными источниками средств существования было репетиторство, частные уроки, переводы, работа переписчиком. Многие факты дают основание утверж- дать: бедность и бесприютность во все времена были спутниками российского студенчества, в значительной степени происходившего из полисословной демократической среды. Перепись студентов, которая проводилась в конце XIX в. и начале XX в., фиксировала от 30 до 50% «недостаточных» студентов12.

Однако изменения в университетской жизни того времени измерялись не только деньгами.

Университетский устав 1884 года, в отличие от либерального устава 1863 года, который позволял самим учебным заведениям регулировать значительную часть учебного процесса, ставил целью придать университетам вид государственного учреждения, а его работников сделать государственными чиновниками. Этот устав, например, предусматривал, что выбранные советом университета кандидатуры обязательно должны быть одобрены свыше. При этом попечитель учебного округа утверждал кандидатуры от лаборантов до деканов, а министр народного просвещения – ректора. Существенно возрастала роль попечителя учебного округа, который, в частности, утверждал учебные планы университетов и был своего рода «глазами и ушами» министра на местах. Для студентов вновь устанавливалась форменная одежда13 (илл.1). Ее ношение было обязательным не только на занятиях. Это позволяло администрации вуза контролировать поведение студентов вне стен университета.

При поступлении в вуз, при переходе из одного из одного учебного заведения в другое обязательно указывалось поведение студента, его благонадежность. Справки о поведении за время обучения выдавались не единожды14.

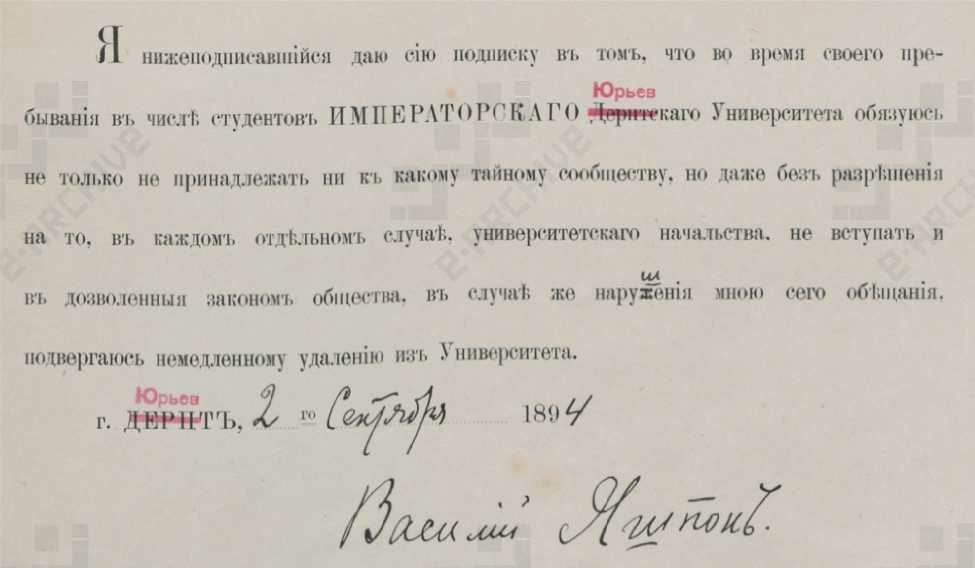

Каждый студент университета должен был подписать небольшую справку, текст которой был следующим: «Я нижеподписавшийся даю сию подписку в том, что во время своего пребывания в числе студентов ИМПЕРАТОРСКОГО Юрьевского Университета обязуюсь не только не принадлежать ни к какому тайному сообществу, но даже без разрешения на то, в каждом отдельном случае, университетского начальства, не вступать и в дозволенные законом общества, в случае же нарушения мною сего обещания, подвергаюсь немедленному удалению из Уни-верситета»15 (илл. 2).

Большинство студентов, вопреки бытующему в советской литературе мнению, занимались учебой и не отвлекались на противоправительственные выступления.

Существенная часть студенческой повседневности отдавалась досугу (интеллектуальному и развлекательному), который протекал в научных и культуртрегерских кружках, за чтением научной, художественной, общественнополитической литературы, периодики (в би-

Илл. 1. Василий Силович Яшпон в молодости (ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.13).

Илл. 2. Справки о поведении за время обучения (ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31461. Л.6)

блиотеках и дома), включал в себя посещения театров и всевозможных театральных увеселений (кафе-шантан, оперетка и проч.), кинематографа, художественных выставок, устройство благотворительных спектаклей, концертов, музыкальных вечеров, деятельность студенческих оркестров и хоров. В досуговую практику входили и земляческие «вечеринки», и азартные игры, и винопитие. Кульминацией студенческих развлечений представляются праздники и главнейший из них – годичный акт каждого высшего учебного заведения16.

При переходе с курса на курс студенты сдавали курсовые испытания, а студенты-медики – и семестровые, о чем сохранилась просьба студента на имя «Господина Декана». В прошении, в частности, говорится: «Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство допу- стить меня к экзаменам на степень лекаря во II семестре 1899 г.»17.

Для допуска к экзаменам по окончании университета студенты подавали прошение о допуске к выпускным экзаменам, которые были очень сложными18, и получали разрешение19.

Успешно проучившись в университете 4-5 лет и получив выпускное свидетельство, студент мог не получить диплома, если не выдерживал государственных экзаменов или вообще не сдавал их.

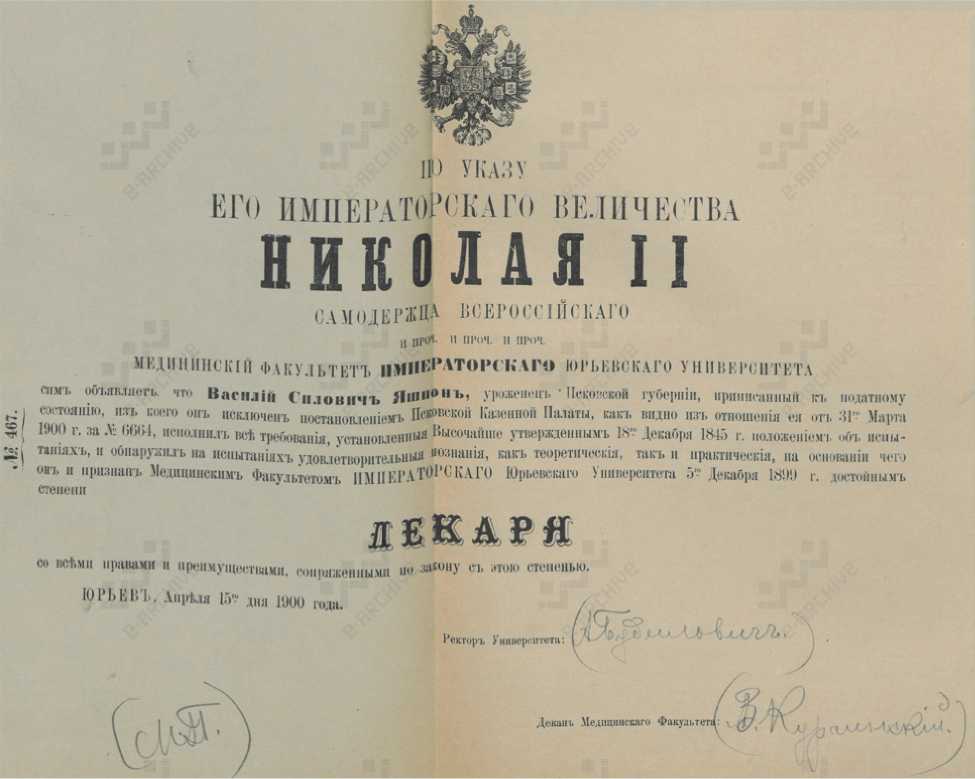

Выпускники медицинских факультетов российских университетов официально именовались лекарями. Получив высшее образование, В.С. Яшпон был исключен из непривилегированного податного сословия Псковской Казенной палатой, на территории ведения которой он проживал до поступления в университет. При этом образовательный уровень являлся решающим фактором карьеры. После завершения обучения и сдачи государственных экзаменов выпускники университетов и приравненных к ним учреждений приобретали право на чин (XII-IX чин)20 (илл. 3).

В дореволюционной России выпускники медицинских факультетов университетов дава- ли так называемое «факультетское обещание», полный текст которого помещался на оборотной стороне диплома21. Это было своего рода напоминание о врачебном долге.

Свой врачебный долг Василий Силович Яш-пон выполнял на фронтах Первой мировой войны. Об этом свидетельствуют строки из газеты «Русское слово» от 15-го апреля 1915 г. (среда, № 83): «Ялта, 11, IV. Прибыли на излечение в Ялту: Шт.-ротм. Винда Николай Иванович. Военные врачи: Яшпон Василий Силыч, Бежена Александр Игнатьевич»22.

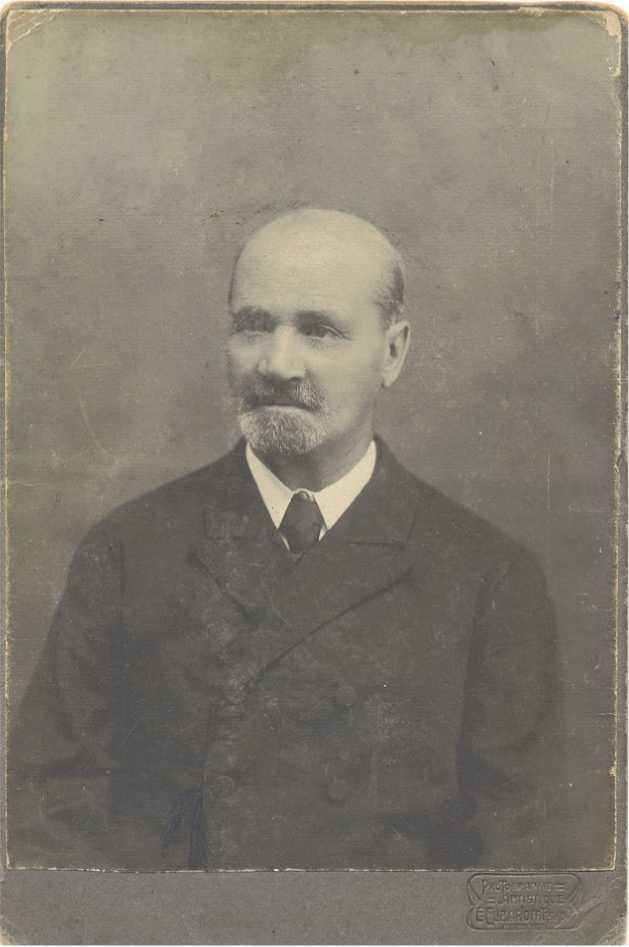

Судя по хранящимся в личном архиве А.В. Богачева фотографиям и воспоминаниям, Василий Силович Яшпон продолжал жить в Пскове и накануне, и после Октября 1917 года. Фотография В.С. Яшпона (илл. 4), судя по данным на ее оборотной стороне, была изготовлена в «Художественной фотографiи Е. Елизарова. Псковъ уг. Сергiевской, Плоской и Великолуцкой» не позднее 1923 года, поскольку все обозначенные улицы были переименованы к шестой годовщине Октябрьской революции. Таким образом, В.С. Яшпону на фотоснимке около 50 лет. Судя по его костюму – гражданский сюртук, жесткий воротник белой рубахи, галстук – В.С. Яшпон в

Илл. 3 . Диплом лекаря выпускника медицинского факультета Юрьевского университета Василия Силовича Яшпона (ЕАА. Ф. 402. Оп. 1. Д. 31462. Л. 21)

Илл. 4. Василий Силович Яшпон. Псков, 1920-е годы (Личный архив А.В. Богачева)

те годы не бедствовал, но и не шиковал. Тщательно подстриженная «профессорская» с сединой бородка в сочетании с усталым и несколько философским взглядом выдают опрятного, дисциплинированного и опытного человека.

У В.С. Яшпона было два сына – Владимир и Василий. И тот и другой пошли по стопам отца и стали врачами. И тот и другой были участниками Великой Отечественной войны.

В книге «Военные врачи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», изданной в 1996 г. в Санкт-Петербурге, имеются сведения о Владимире: «С августа по ноябрь 1941 г. был начальником СО 50А на Брянском, а затем на Западном фронтах. Руководил мед. службой армии в Московской битве. В апреле 1942 г. пропал без вести. Удостоен государственных наград»23.

Что касается Василия Васильевича Яшпона, то он, как и его брат Владимир, был военврачом.

Пройдя всю Великую Отечественную войну в качестве главврача санитарного поезда, не раз награждался государственными наградами.

Анна Ивановна Скляр – медсестра, служившая в годы войны вместе с Василием Васильевичем Яшпоном – поделилась с журналистом Валентиной Постновой своими воспоминаниями: «Сделали перевязку, слышу, сзади голос главврача: «Молодец, Склярушка». У нас было принято всех по фамилии называть. И того главного я помню только по фамилии – Яшпон. Он взял с собой скрипочку, и в свободную минуту играл на ней. Мы улыбались: «Яшпон – на небесах от удовольствия!» И мы тоже»24.

В начале 1960-х годов дедушка А.В. Богачева по материнской линии – Юлий Карлович Пургаль – посещал свою родину Псков. Там он встретился со своим двоюродным братом подполковником военно-медицинской службы Василием Васильевичем Яшпоном. Таким об- разом, фотография В.В. Яшпона начала 1960-х годов оказалась в нашем личном архиве.

Герой нашей публикации Василий Силыч Яшпон, родившийся и выросший в поликон-фессиональной (мать – лютеранка, отец – православный) мещанской семье и получивший в самом конце XIX века классическое университетское (медицинское) образование, был одним из тех, кто прошел череду бурных событий первой четверти XX века и на деле стал истинным патриотом России. В таком же духе он воспитал и своих сыновей Владимира и Василия, которые послужили Отечеству с достоинством и честью.

Список литературы Штрихи к портрету российского студента конца ХIХ века

- Богачев А.В., Захарова Л.Б. Проблемы социального развития советского общества 1920-х годов в трудах современных историков//Вестник Самарского муниципального института управления. 2013. №4 (27). С.40-45

- Богачев А.В., Захарова Л.Б. Концепция развития системы народного образования в Советской России в 1920-е годы//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия психолого-педагогические науки. 2015. №2 (26). С.19-26

- Богачев А.В., Захарова Л.Б. Этические аспекты образовательной деятельности//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия психолого-педагогические науки. 2015. №3 (27). С.36-41

- Захарова Л.Б. Педагогическая деятельность в современном вузе//Вояджер: мир и человек. 2017. №8. С.173-181.

- Иванов А.Е. Высшая школа России в конце ХIХ -начале XX века. М.: Академия наук СССР, Институт истории СССР, 1991. 392 с.

- Иванов А.Е. Студенчество России конца Х1Х -начала XX века: социально-историческая судьба. М.: РОССПЭН, 1999. 414 с.

- Иванов А.Е. Студенческая «самопомощь» в высшей школе Российской империи. Конец ХIХ -начало XX века//Отечественная история. 2002. №4. С.35-50

- Иванов А.Е. Студенческая корпорация России конца ХIХ -начала XX века: опыт культурной и политической самоорганизации. М: Новый хронограф, 2004. 408 с.

- Иванов А.Е. Мир российского студенчества конца ХIХ -начала XX века. М.: Новый хронограф, 2010. 360 с.

- Эстонский исторический архив (далее -ЕАА). Ф.402. Оп.1. Д.31461. Л.1.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31461. Л.2.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.1.

- Вересаев В.В. Воспоминания. Собр. соч. в 5-ти томах. Том 5. С.195-343. М.: «Правда», 1961. С.302-303.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31461. Л.12.

- Маслов С.К. Университетская жизнь и образовательная политика на рубеже XIX-XX вв. глазами преподавателей и студентов (на примере Тартуского университета)//Социология науки и технологий. 2015. Том 6. №2. С.72.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.13.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31461. Л.6.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.14.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.6.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.16.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.21.

- ЕАА. Ф.402. Оп.1. Д.31462. Л.20.

- Крымская книга памяти Великой Войны 1914-1918 годов/Составитель: А.И. Григоров. Том I. М.: ООО МИД, 2014. С.33.

- Военные врачи -участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Краткий биографический очерк. Часть вторая/Гл. ред. В.С. Крутов. СПб., 1996. С.248-249.

- Постнова, 2011//http://pda.donbass.ua/news/home-and-family/life-story/2011/07/27/gospital-kolesil-po-tylu-a-na-peredovoi-umirali-ranenye.html (дата обращения 28.02.2017).