Швейный инвентарь стоянки раннего верхнего палеолита Сабаниха-3: данные раскопок 2023 г

Автор: Харевич А.В., Кожевникова Д.В., Бочарова Е.Н., Харевич В.М., Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время территория Сибири рассматривается в качестве одного из основных центров зарождения швейной технологии. Здесь фиксируются как самые древние находки костяных игл с ушком возрастом 50-44 тыс. л.н., так и последующее развитие серийного производства швейного инструментария на ряде памятников рубежа МИС 3 МИС 2. Одной из таких стоянок финала МИС 3, на которых фиксируется серийность изготовления костяных игл, является стоянка раннего верхнего палеолита Сабаниха, а также сопряженная с ней Сабаниха-3, расположенная в среднем течении р. Енисей. В статье представлен детальный анализ костяной иглы с ушком, обнаруженной в ходе работ 2023 г. на стоянке Сабаниха-3. Находка представляет собой уникальный экземпляр длинной (>87 мм) тонкой иглы с ушком, представленной тремя фрагментами. Посредством трехмерного моделирования были проанализированы метрические параметры иглы, а также морфология целого изделия и его фрагментов. Анализ иглы и ее сопоставление с опубликованными данными по костяным иглам Евразии показали, что она соответствует костяным иглам Европы и Сибири как по морфологии, так и по метрическим параметрам. При этом по своей морфометрии она относится к универсальному типу игл без узкой специализации на тонкой или грубой работе. Помимо костяных игл в индустрии стоянки присутствует и другой швейный инвентарь -серия шильев и, возможно, проколок. В целом контекст индустрии стоянки Сабаниха-3 во многом свидетельствует об активной деятельности по обработке шкур и изготовлению из них сложной одежды.

Средняя сибирь, сабаниха-3, ранний верхний палеолит, костяные иглы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146669

IDR: 145146669 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0375-0381

Текст научной статьи Швейный инвентарь стоянки раннего верхнего палеолита Сабаниха-3: данные раскопок 2023 г

С распространением раннего верхнего палеолита на территории Северной Евразии связывают систематическое использование инвентаря для пошива одежды и обуви, а также широкое распространение игл с ушком, являвшихся важной составляющей изготовления сложной одежды [Федорченко, Белоусова, 2021]. Наиболее ранние образцы иголок с ушком начинают появляться во второй половине МИС 3, и к началу последнего ледникового максимума они фиксируются уже почти повсеместно на территории Евразии, от Западной Европы до Юго-Восточной Азии [d’Errico et al., 2018; Питулько, Павлова, 2019]. В качестве одного из центров зарождения швейной технологии рассматривается территория Сибири. На сегодняшний день наиболее древние даты ассоциируются с единичными находками иголок на Алтае – в Денисовой пещере и пещере Страшной (50– 44 тыс. л.н.) [Деревянко и др., 2016; Шалагина и др., 2018], но серийность производства наиболее древних игл с ушком начинает фиксироваться к финалу МИС 3 – началу МИС 2. Помимо наиболее древнего производства иголок в Центральном зале Денисовой пещеры (44–33 тыс. кал. л.н. [Douka et al., 2019]) серийность фиксируется на стоянках Яно-Индигирской низменности и Чулымо-Енисейского междуречья, имеющих возраст ок. 30 тыс. кал. л.н. [Питулько, Павлова, 2019; Лисицын, 2000]. Остальные стоянки Сибири с иголками, как правило, моложе 24 тыс. кал. л.н. [Федорченко, Белоусова, 2021; d’Errico et al., 2018].

Одна из ранних стоянок, на которых фиксируется серийное производство иголок с ушком, – это стоянка Сабаниха, расположенная в среднем течении р. Енисей, на левом берегу Красноярского водохранилища. Каменная индустрия стоянки относится к раннему верхнему палеолиту региона, который находит свои аналогии в индустриях раннего верхнего палеолита Алтая и Монголии. Имеющиеся на сегодняшний день датировки указывают на калиброванные значения возраста стоянки 31–26 тыс. кал. л.н. [Лисицын, 2000; Graf, 2009]. Серия костяных игл с ушком и сопутствующий швейный инвентарь были обнаружены в ходе раскопок Н.Ф. Лисицына в 1989–1991 гг., а также швейный инвентарь и одна костяная игла были обнаружены в ходе возобновления работ в 2020–2023 гг. на стоянке Сабаниха-3. Данная статья посвящена детальному анализу костяной иглы из раскопок 2023 г., а также швейному инвентарю, обнаруженному в ходе современного этапа исследования.

Материалы и методы

Стоянка Сабаниха-3 была открыта в ходе разведок ИАЭТ СО РАН в 2020 г. Культурно и стратиграфически она соотносится с памятником Сабаниха, открытым в конце XX в. Поскольку из-за постоянного разру- шения береговой линии водохранилища невозможно соотнести ее положение с Сабанихой, изучавшейся Н.Ф. Лисицыным, и так как она представляет собой самостоятельный участок с высокой концентрацией находок, стоянка получила отдельное название Саба-ниха-3. Как и стоянка Сабаниха, Сабаниха-3 содержит один культурный слой, мощность которого составляет 20–25 см. В ходе работ 2020, 2022–2023 гг. культурный слой был изучен на площади 30 м2.

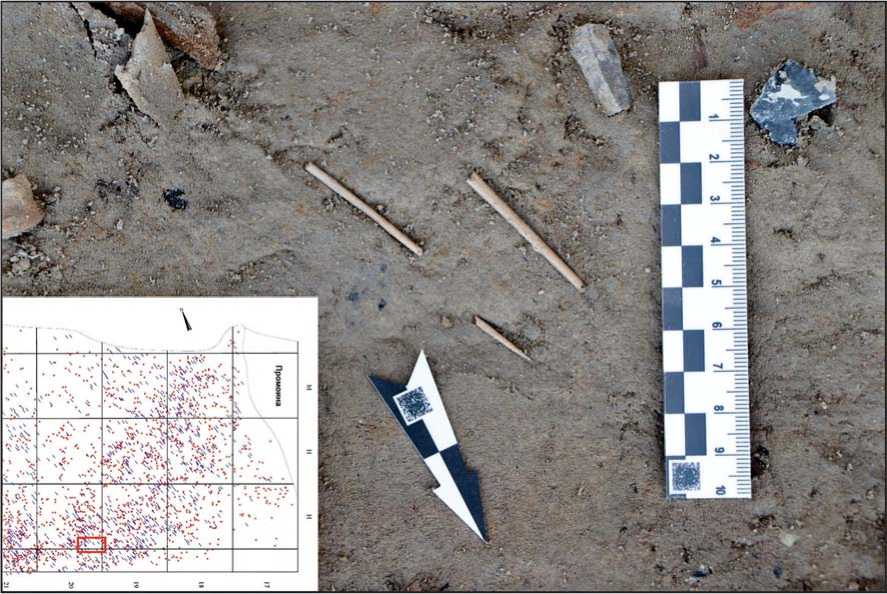

Три фрагмента костяной иглы с ушком были обнаружены в ходе работ 2023 г. в юго-западной части раскопа, на расстоянии 1–3 см друг от друга (рис. 1). В ап-плицированном состоянии иголка представляет собой практически целое изделие со сломанным ушком.

Найденная игла была подвергнута детальному морфометрическому анализу. Были рассмотрены метрические параметры иглы по методике, используемой при анализе обширных выборок игл в работах В.В. Питулько, Е.Ю. Павловой [Питулько, Павлова, 2019] и Ф. д’Эррико и соавторов [d’Errico et al., 2018].

Были проанализированы как отдельные фрагменты иглы, так и общая морфология целого изделия, оценен характер сломов на каждом из фрагментов. Были проведены замеры длины, ширины и толщины изделия. Последние замерялись в верхней, средней и дистальной части иголки. В проксимальной части замеры проводились у основания отверстия. Отдельно была проанализирована морфометрия ушка иглы [Питулько, Павлова, 2019, рис. 7; d’Errico et al., 2018, fig. 9]. Несмотря на то, что проксимальная часть иглы сохранилась лишь частично, были проведены основные замеры и оценено положение ушка по отношению к оси иглы. Была замерена толщина внешних стенок ушка и параметры внешнего и внутреннего отверстия с двух сторон.

Для точно сти полученных значений все основные замеры проводились посредством трехмерного моделирования. Трехмерное сканирование осуществлялось сканером структурированного подсвета Solutionix D700. В ходе работы использовался базовый протокол для сканирования артефактов сканерами структурированного подсвета [Колобова и др., 2020; Чистяков и др., 2019]. Все измерения, приведенные в тексте, осуществлялись в программах Geomagic Design X, версия 2016.1.1 и Geomagic Wrap, версия 2017.0.0.1111. Также в этих программах были получены сечения в верхней, средней и дистальной части иголки.

Результаты

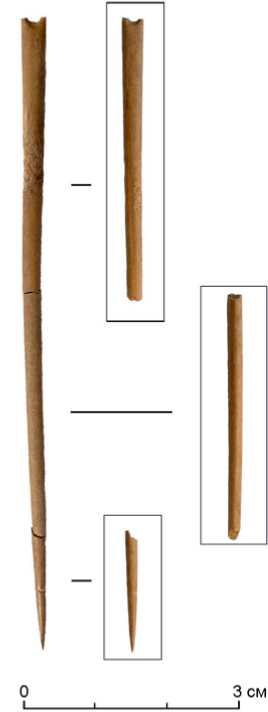

Найденная костяная игла состоит из трех фрагментов: проксимального, медиального и дистального (рис. 2). В проксимальной части фиксируются остатки ушка, которо е было повреждено и утеряно. Игла сделана из стенки трубчатой кости млекопитающего. Профиль целого изделия прямой. Дис-

Рис. 1. Стоянка Сабаниха-3. Фрагменты костяной иглы в слое.

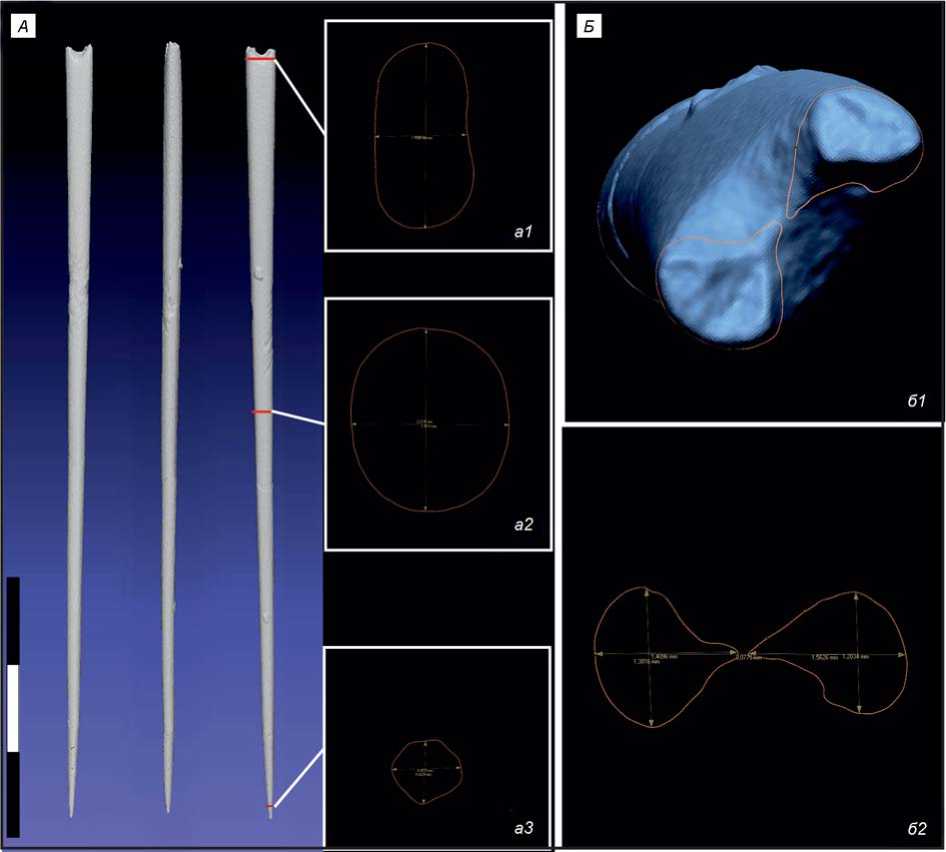

тальная и медиальная часть иголки имеет округлую форму, в проксимальной части фиксируется уплощение, которое придает сечению подпрямоугольную форму (рис. 3, А ). Длина целого изделия составляет 87,72 мм. Ширина и толщина в проксимальной части составляют соответственно 3,17 и 1,55 мм; в средней части – 2,21 и 1,93; в дистальной – 0,46 и 0,33 мм. Индекс массивности (ширина/толщина) в проксимальной части составляет 2,0; в медиальной – 1,1; в дистальной – 1,3. Значение индекса массивности, приближенное к 1, еще раз подтверждает, что за исключением проксимальной части иголке стремились придать округлую форму.

Никаких следов, связанных с получением первичной заготовки на поверхности иглы не сохранилось. Но, по всей видимости, в процессе изготовления данная игла прошла все основные этапы, описанные для костяных игл [Деревянко и др., 2016; Шалагина и др., 2018; Питулько, Павлова, 2019]. Предположительно заготовкой для иглы служил удлиненный скол, полученный путем продольной фрагментации кости. В коллекции слоя присутствует множество костяных остатков, на которых фиксируются следы преднамеренной фрагментации, не связанной с добычей костного мозга. Начальное формообразование иглы производилось посредством скобления, следы которого, как правило, тоже плохо сохраняются на поверхности, по скольку перекрыты последующими этапами оформления и утилизации. На следующем этапе производилась заполи-ровка поверхностей абразивом. Завершающим этапом

Рис. 2. Костяная игла со стоянки Сабаниха-3.

Рис. 3. Трехмерная модель костяной иглы.

А – морфология иглы в поперечном сечении: а1 – проксимальная часть; а2 – медиальная часть; а3 – дистальная часть. Б – морфология фрагментированного ушка иглы: б1 – 3D-модель; б2 – контур поперечного сечения.

изготовления было формирование ушка. На полученном сечении проксимальной части иголки (рис. 3, Б ) хорошо видно, что изготовление отверстия производилось посредством биконического сверления. На иголке с двух сторон фиксируется внешнее и внутреннее отверстие [Питулько, Павлова, 2019, рис. 7 (D1 и d)], расстояние между которыми составляет 0,68 мм.

Характерные язычковые следы слома (см. рис. 2) на медиальном и дистальном фрагменте иголки [Stordeur, 1979; Bonnissent, Chauvière, 1999] говорят о том, что игла сломалась в процессе утилизации. При этом использовалась она, по всей видимости, не очень долго. Об этом свидетельствуют и значительная длина изделия, и расположение отверстия. Практически одинаковая толщина внешних стенок ушка (см. рис. 3, б2) показывает отсутствие значительного смещения к одному из продольных краев изделия, которое обычно образовывалось от износа и приводило к полом- ке ушка [Шалагина и др., 2018; Питулько, Павлова, 2019]. Толщина внешних стенок ушка одинаковая с двух сторон и составляет 0,9 мм. Ширина сохранившегося отверстия – 1,11 мм.

В целом, костяная игла демонстрирует хороший уровень сохранности за исключением незначительной постдепозиционной деформации – следов корневой системы растений в проксимальной части (см. рис. 2).

Обсуждение

В целом проанализированная иголка соответствует разнообразию игл с ушком комплексов ранней поры верхнего палеолита Сибири [Питулько, Павлова, 2019; Деревянко и др., 2016; Шалагина и др., 2018; Федорченко, Белоусова, 2021] как по своей морфологии, так и по длине. Наиболее подробное исследование морфометрических параметров игл на территории Сибири основывается на материалах самой многочисленной коллекции (n = 192) игл из Янской стоянки [Питуль-ко, Павлова, 2019]. Также игла из Сабанихи-3 соответствует и морфометрическим параметрам общемировой выборки (n = 234) игл, проанализированной Ф. д’Эррико с соавторами [d’Errico et al., 2018].

По своей длине (87,72 мм) игла превышает основную массу костяных игл, известных в литературе. Среди опубликованных материалов наиболее длинные иголки достигают 120 мм. Однако известны лишь единичные примеры изделий длиной больше 80 мм [Пи-тулько, Павлова, 2019].

Важными параметрами при анализе морфологии иголок являются ширина и толщина, также размеры отверстия. Из анализа общемировой выборки следует, что самые толстые и широкие иглы происходят из верхнего палеолита Китая (Шуйдунгоу-12). На них же фиксируются и самые массивные отверстия под ушко. В европейских комплексах выделяется две основных категории игл: широкие и тонкие. Самые тонкие иголки фиксируются в палеоиндейских комплексах [d’Errico et al., 2018]. Вариабельность кавказских и сибирских иголок, в т.ч. с Янской стоянки (которая не рассматривалась в обзоре Ф. д’Эррико и соавторов), укладывается в вариабельность европейских игл, за исключением единичных экземпляров, которые соответствуют массивным иглам из Китая [d’Errico et al., 2018; Питулько, Павлова, 2019].

По максимальной ширине и толщине костяная игла из Сабанихи-3 находится в середине диапазона вариабельности европейских игл [d’Errico et al., 2018]. В рамках классификации игл с Янской стоянки, учитывающих длину и максимальную толщину изделий, игла с Сабанихи-3 попадает в малочисленную группу длинных тонких игл. При этом толщина игл при длине 77–90 мм находится, как правило, в диапазоне 3,6–4,9 мм. Соответственно максимальная ширина 3,1 мм для иголки длиной 87,7 мм является исключительным явлением. На примере Янской стоянки хорошо фиксируется корреляция между длиной иглы и ее максимальной шириной – самыми широкими являются самые длинные иглы [Питулько, Павлова, 2019, табл. 10]. По всей видимости, это связано с тем, что тонкие иглы очень хрупкие и при большой длине вероятность их сломать многократно увеличивается. И рассматриваемая в данной работе игла тому пример.

Предполагается, что размеры игл и ушка влияли на их функциональность. Выделяются тонкие изделия с маленьким ушком, которые предположительно использовались для тонкой работы – шитья тонких деталей и аппликаций; массивные иголки с широким ушком использовались для сборки зимней одежды [d’Errico et al., 2018; Питулько, Павлова, 2019]. Игла со стоянки Сабаниха-3 занимает промежуточное положение, по скольку довольно тонкая, но при этом длинная. Также функциональная специфика иголок может быть обусловлена размерами ушка, поскольку ширина отверстия позволяет судить о толщине нити. В нашем случае мы не можем достоверно судить о диаметре отверстия, поскольку ушко иголки сломано, но оно точно было больше 1,11 мм (ширина сохранившегося отверстия). При этом спроецированная на 3D модели иголки окружность показывает, что диаметр отверстия не превышал 1,6 мм. Данные размеры попадают в диапазон размеров большинства иголок Янской стоянки (1,4–2,0 мм). Для более грубого волокна использовались иголки с отверстием 2,0–2,8 мм [Пи-тулько, Павлова, 2019]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что игла из Сабанихи-3 скорее была универсальным инструментом, который не предполагал узкую специализацию для тонких работ либо сшивания грубых деталей.

С точки зрения технологии изготовления рассматриваемая игла соответствует общеевропейским и сибирским тенденциям. Как правило, мастера стремились придать округлую или подпрямоугольную форму в медиальной и дистальной части. В проксимальной части почти для всех игл характерно уплощение, обусловленное необходимостью сверления отверстий. Как и в Сабанихе-3, на большинстве известных стоянок применялось биконическое сверление, одностороннее сверление применялось крайне редко [Питуль-ко, Павлова, 2019].

Изготовление игл с ушком считается высокотехнологичным и трудозатратным процессом, что приводило к бережному отношению к этим инструментам. И об этом, в том числе, говорит использование на некоторых памятниках орнаментации, свидетельствующее об индивидуализации этих изделий [Питулько, Павлова, 2019]. Во многом это объясняет и исключительные случаи в мировой историографии, фиксирующие многочисленные серии костяных игл [d’Errico et al., 2018]. Зачастую даже единичные находки становятся основанием для аргументации наличия швейного производства на стоянке.

В нашем случае найденная костяная игла является не единственным свидетельством наличия развитого швейного производства в индустрии стоянок Сабаниха и Сабаниха-3. Помимо самой иглы в слое было обнаружено два фрагмента, которые по своей морфологии могут соответствовать медиальным частям костяных игл либо их заготовкам. Помимо этого к швейному инвентарю можно отнести два проксимальных фрагмента шильев, обнаруженных в 2020 г. В некоторых работах [Федорченко, Белоусова, 2021] в качестве швейного инвентаря (проколок) также интерпретируются острия или т.н. стерженьки из рога оленя. В коллекции 2020–2023 гг. обнаружено четыре таких изделия. Серия костяных игл из семи предметов происходит из раскопок Н.Ф. Лисицына. Из них одно изделие целое, а остальные в той или иной степени фрагментированы. Также к швейному инвентарю отно сится проксимальный фрагмент костяного шила, и в качестве проколок могут быть рассмотрены четыре острия из рога оленя [Лисицын, 2000]. Среди предметов, косвенно указывающих на процесс изготовления швейного инвентаря на стоянке, можно назвать многочисленные костяные фрагменты со следами преднамеренного расщепления, которые могли служить заготовками игл, а также несколько обломков абразивов, которые могли использоваться для финальной обработки швейных инструментов.

В целом контекст индустрии стоянки Сабаниха-3 во многом свидетельствует об активной деятельности по обработке шкур. Самой распространенной категорией в орудийном наборе являются различные вариации скребков, также присутствует серия проколок [Харевич и др., 2020; 2022]. В этой связи находка костяной иглы дополнительно подтверждает, что на данном участке велась активная деятельность по обработке шкур и изготовлению из них сложной одежды.

Выводы

Швейное производство сложной одежды и, как его свидетельство, изготовление игл с ушком рассматривается в качестве одного из наиболее инновационных навыков, освоенных человеком современного типа. Несмотря на то, что в индустрии стоянки Сабани-ха была известна серия игл, обнаружение в полевом сезоне 2023 г. почти целой костяной иглы предоставляет новые данные о швейном производстве на стоянках Сабаниха-3 и Сабаниха.

Детальный анализ уникальной костяной иглы длиной 87,7 мм показал, что она соответствует костяным иглам Европы и Сибири, как по морфологии, так и по метрическим параметрам. При этом по своей морфометрии она относится к универсальному типу игл без узкой специализации для тонкой или грубой работы. Толщина используемого вместе с данной иголкой волокна не превышала 1,5 мм.

Помимо костяных игл в индустрии стоянки присутствует и другой швейный инвентарь – серия шильев и, возможно, проколок. И в целом вся индустрия стоянки указывает на активную выделку шкур и швейное производство. В некоторых исследованиях оно рассматривается в качестве сезонного промысла, который осуществлялся исключительно осенью в связи с высоким качеством шкур промысловых животных [Питулько, Павлова, 2019]. Сезонность стоянки Сабаниха-3 еще предстоит изучить в дальнейших исследованиях, но, возможно, наличие швейного производства станет дополнительным аргументом в интерпретации сезонной специфики стоянки.

Исследование выполнено в рамках НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0009. Авторы выражают благодарность всем членам экспедиции, работавшим на стоянке Сабаниха-3 в полевых сезонах 2022–2023 гг.

Список литературы Швейный инвентарь стоянки раннего верхнего палеолита Сабаниха-3: данные раскопок 2023 г

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Павленок Г.Д., Белоусова Н.Е. Костяная игла начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры (по материалам раскопок 2016 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 72-75. EDN: XIGGEH

- Колобова К. А., Шалагина А.В., Чистяков П.В., Бочарова Е.Н., Кривошапкин А.И. Возможности применения трехмерного моделирования для исследований комплексов каменного века // Сибирские исторические исследования. -2020. - № 4. - С. 240-260. EDN: RYGQYI

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербург. Востоковедение, 2000. -230 с. - (Тр. ИИМК РАН; т. IV). EDN: SIYPOZ

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Верхнепалеолитическое швейное производство на Янской стоянке, Арктическая Сибирь // Stratum plus. - 2019 - № 1. - С. 157-224. EDN: DWEVFB

- Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е. Хронология и культурная атрибуция древнейших костяных игл верхнего палеолита Сибири // Stratum Plus. - 2021. - № 1. - С. 217-257. EDN: TLUUSV