Сибирская наука в СМИ (2020–2024): динамика публикаций, информационные поводы

Автор: Позднякова Ю.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Современные медиакоммуникации

Статья в выпуске: 6 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается Сибирское отделение Российской академии наук в СМИ в 2020–2024 гг.: оценивается динамика количества публикаций, уровень СМИ, в которых вышли тексты, рассматриваются и категоризируются информационные поводы с наибольшим охватом. Присутствие сибирских научных организаций в медиаполе изучено фрагментарно. В ходе анализа зафиксирован рост числа публикаций, что соответствует общей динамике. Более 30 % из них вышли в федеральных СМИ, это демонстрирует их интерес к региональной науке. Тематика публикаций с наибольшим охватом сосредоточена на результатах научных работ и научной политике: организации представлены в СМИ не только как создатели новых знаний и технологий, но и как важный элемент государственной политики.

Научные коммуникации, репрезентация науки, научные организации, СО РАН, репрезентация науки в СМИ, научная журналистика

Короткий адрес: https://sciup.org/147251459

IDR: 147251459 | УДК: 001:070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-6-133-141

Текст научной статьи Сибирская наука в СМИ (2020–2024): динамика публикаций, информационные поводы

,

,

Acknowledgements

The author thanks PhD in Chemistry Denis A. Rychkov for his assistance in automating the calculations

Взаимодействие науки и медиа во многом определяет уровень общественного интереса к исследованиям и степень доверия к науке. Научные организации в современном мире становятся активными участниками этого процесса. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) – крупнейший научный центр за пределами европейской части России, играющий важную роль в развитии фундаментальных и прикладных исследований. Однако остается открытым вопрос о том, как формируется его образ в СМИ и какие аспекты деятельности находят отражение в медийном пространстве.

Существует ряд работ, оценивающих количество, динамику, тематическую палитру публикаций о науке в СМИ в России [Исследование…, 2014; Динамика..., 2016; 2017], описывающих репрезентацию российской науки в федеральных СМИ [Емельянова, Омелаенко, 2015], тематические и структурные особенности российской научной новостной ленты [Долгова, 2024], специфику научного контента в СМИ (например, [Муха, Павлов, 2024]), однако степень присутствия сибирских научных организаций в медиаполе изучена фрагментарно [Косяков и др., 2019].

Цель настоящего исследования – проследить динамику публикаций о научных организациях и результатах научных исследований в СМИ, выявить ключевые тематические блоки публикаций, а также определить степень присутствия региональной науки в федеральных СМИ, что представляет интерес с точки зрения репрезентации в СМИ научных организаций, расположенных не в центральной части России, и имеет практическую значимость.

В силу того, что научные институты, расположенные в Сибири в соответствии со схемой финансирования и управления наукой, реализуемой до реформы РАН в 2013 г., входили в состав СО РАН, данные публикаций о СО РАН могут служить источником информации о сибирской науке в СМИ в общем, так как предоставляют информацию о присутствии в СМИ не одной организации, а структуры, состоящей из многих организаций (общее количество институтов в СО РАН варьировалось в пределах 80–100 в разные периоды). После 2013 г. научно-исследовательские институты сохранили в своем названии аббревиатуру «СО РАН», что также позволяет говорить в общем об образе сибирской науки в СМИ.

Для исследования мы использовали отчеты СО РАН о представленности организации в СМИ за период 2013–2024 гг. (текстовые файлы отчетов – 12 отчетов с графиками, схемами, иллюстрациями, исходная информация в виде таблиц MS Excel – 50 файлов, отчеты подготовлены управлением по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН, в котором работает автор). Из-за трансформации методологии отчетов и формата исходных данных наиболее полная информация представлена динамикой количества публикаций, данные об уровнях СМИ и основных информационных поводах приведены за период 2020– 2024 гг. Данные о публикациях в СМИ получены из баз данных публикаций СМИ по запросам «СО РАН», «Сибирское отделение РАН» и падежных форм этого словосочетания. Для автоматизации некоторых расчетов применялись возможности MS Excel, часть данных проанализирована и посчитана вручную. Для анализа информационных поводов был использован метод контент-анализа, единицей счета выступила тема текста: из всего массива информационных поводов были выбраны 120 в год (по 10 на каждый месяц) с наибольшими охватами, всего проанализировано 600 информационных поводов за период 2020–2024 гг. Таким образом можно наблюдать динамику интереса к тем или иным темам, а также представлять общее информационное поле, связанное с сибирской наукой.

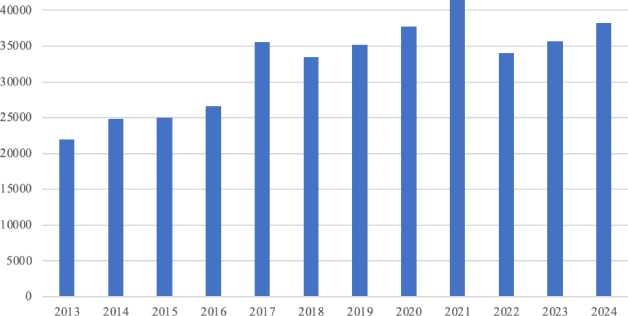

Общая динамика публикаций. Начиная с 2013 г., наблюдается устойчивый рост числа публикаций, связанных с СО РАН, который достигает пика в 2021 г. (более 40 тысяч публикаций, в 2 раза больше по сравнению с 2013 г.) (рис. 1). Это укладывается в общую динамику роста публикаций, посвященных науке, зафиксированную в других работах [Исследование…, 2014; Динамика…, 2016; 2017]. Рост публикаций о СО РАН объясняется как внешними, так и внутренними факторами. В числе внешних факторов: повышение интереса со стороны СМИ к новостям науки [Там же], появление соответствующей информационной инфраструктуры (пресс-служб, ресурсов по распространению пресс-релизов, обучающих программ и курсов, программ поддержки научных коммуникаций), поддержка сферы научных коммуникаций со стороны государства. В 2013 г. стартовала программа, ориентированная на вхождение российских университетов в мировые рейтинги «Проект 5-100», которая стала движущей силой корпоративной научной коммуникации, обеспечив создание и развитие подразделений по работе со СМИ в университетах, а вслед за ними и в институтах [Borissova, Malkov, 2020]. В 2014 г. Российская венчурная компания запустила проект «Коммуникационная лаборатория», создавший инфраструктуру (сервисы обмена информацией, обучающие платформы и мероприятия) для развития научных коммуникаций в России. Регулярно с 2015 г. вручается премия «За верность науке», призванная стимулировать лучшие практики в сфере научных коммуникаций (организатор – Министерство науки и высшего образования РФ). Кроме того, с 2016 г. у научных коммуникаторов в России появилось профессиональное объединение – АКСОН (существовало до 2022 г.). Формирование профессионального сообщества также способствовало развитию этой сферы (обмен лучшими кейсами, совместный доступ к ресурсам, профессиональная кооперация) и повышению количества публикаций о науке в целом, куда закономерно ложится динамика роста количества публикаций о СО РАН.

Рис 1. Динамика количества публикаций о Сибирском отделении РАН, 2013–2024 гг., ед.

Fig. 1. Dynamics of publications regarding the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences from 2013 to 2024, pcs.

В 2013 г. трансформацию претерпели внутренние структуры СО РАН, прямо или косвенно связанные с научными коммуникациями: три подразделения – пресс-служба (существовала с 1970 г. в структуре СО РАН под названием «ученый секретарь по связям с прессой»), редакция издания «Наука в Сибири» (существует с 1961 г.) и Центр общественных связей (существовал с 2009 г.) были объединены в Управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН (УППНД СО РАН) с сохранением функций трех подразделений. Этому способствовала реформа Российской академии наук (РАН), которая изменила сложившуюся административную структуру: роль распределителя бюджетного финансирования перешла к созданному Федеральному агентству научных организаций, а позднее, в 2018 г., к Министерству науки и высшего образования РФ, при этом функция популяризации науки осталась закрепленной за РАН (в соответствии с уставом организации и государственным заданием). Издание СО РАН «Наука в Сибири» было объединено с сайтом СОРАН.info, в этом случае узнаваемость бренда одного из первых еженедельников о науке в России была объединена с сайтом, который содержал качественный и современный текстовый научнопопулярный контент и с 2011 г. каждый год удваивал количество читателей (данные Ян-декс.Метрика). Позднее, в 2017 г., издание вошло в профильный рейтинг компании «Медиалогия» как одно из самых цитируемых СМИ по научно-популярной тематике, в 2024 г. заняло в нем второе место. Параллельно этому в некоторых институтах были созданы свои пресс-службы или подразделения с аналогичными функциями. Работа пресс-служб институтов и деятельность УППНД СО РАН по подготовке оригинальных текстов научных новостей для издания СО РАН (которые другие СМИ цитируют или используют в качестве тем для собственных материалов), а также по организации специальных мероприятий для журналистов повлияли на увеличение количества публикаций в СМИ.

Пик публикаций приходится на 2021 г. В связи с пандемией темы научных коммуникаций, связанные с исследованиями в сфере медицины и биологии, перестали быть «нишевыми»: новости науки стали публиковаться не только в специализированных СМИ и отдельных тематических разделах массмедиа общей тематики, но и вошли в общую новостную повестку [Дзялошинский, Дзялошинская, 2022а; 2022б]. Кроме того, 2021 г. характеризуется значительным интересом к теме науки со стороны государства: был утвержден Год науки и технологий, который позднее превратился в Десятилетие науки и технологий.

В 2022 г. фокус СМИ сместился на другую тему, количество публикаций значительно упало, однако в 2023–2024 гг. можно заметить плавный рост. Интерес со стороны государства только усилился, в 2022 г. появилась программа поддержки создателей научно-популярного контента – гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов, направленных на освещение вопросов науки и технологий по тематикам приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития РФ.

Таким образом, можно отметить, что развитие системы научных коммуникаций положительно влияет на рост количества публикаций как о науке в целом, так и о научных организациях, а сама динамика публикаций носит волнообразный характер, обусловленный внешними и внутренними причинами. Динамика количества публикаций может использоваться пресс-службами как метрика собственной эффективности, однако к ней нужно относиться с учетом имеющихся ограничений этой метрики, связанных с влиянием внешних по отношению к пресс-службе и организации событий.

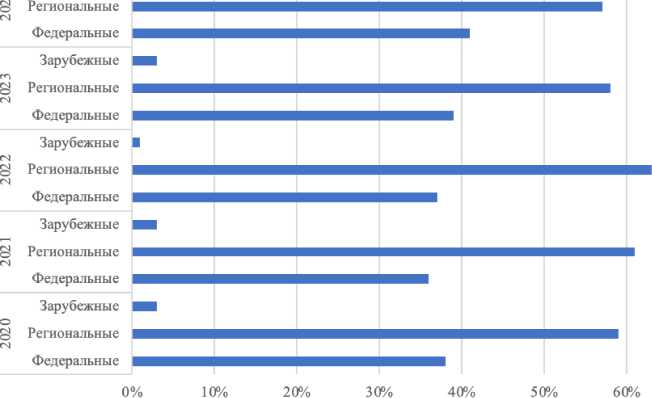

Распределение публикаций по уровням СМИ. Согласно данным за 2020–2024 гг. (рис. 2), наибольшая доля публикаций о сибирской науке в СМИ вышла в региональных изданиях (в зависимости от года 57–63 %, пик приходится на 2022 г.). Это наблюдение выглядит очевидным: информационные поводы, связанные с деятельностью организаций в определенном регионе чаще всего интересуют региональные СМИ. Однако доля публикаций в федеральных изданиях растет с 36 % до 41 % за период 2021–2024 гг., в 2020 г. доля федеральных публикаций была 38 %. Таким образом, в начале исследуемого периода произошло сокращение количества публикаций в федеральных СМИ, а затем наметилась тенденция к росту. Бо- лее детальный анализ информационных поводов, а также их формулировок позволяет отметить, что в ряде случаев региональная привязка и компонента теряются: новосибирские ученые превращаются в «российских» или не привязанных географически ученых, например, «В России модифицировали фрагменты ДНК для терапии спинальной мышечной атрофии» или «Ученые открыли новый вид сусликов, уникальный для Западной Сибири» (информационные поводы за 2024 г.) Одним из возможных вариантов объяснения может быть потребность федеральных СМИ в материалах, где представлены результаты работ российских исследователей (при этом регион, где работают ученые, не важен). Кроме того, за счет наличия УППНД и пресс-службы научно-исследовательских организаций в Сибири создаются оригинальные материалы, готовые для использования СМИ. Такая практика работы с новостями науки отмечена некоторыми исследователями [Наумова, 2024] и может объяснять высокий процент публикаций о сибирской науке в федеральных СМИ. Доля зарубежных изданий, публикующих материалы на русском языке, составляет 2–3 %, и этот показатель остается неизменным на протяжении всего периода исследования.

Зарубежные ■

Рис. 2. Распределение публикаций о СО РАН по уровням СМИ, 2020–2024 гг., в процентах по отношению к общему объему публикаций

Fig. 2. Distribution of publications about the SB RAS by media levels from 2020 to 2024, presented as a percentage of the total volume of publications

Таким образом, мы можем говорить о значительном интересе федеральных СМИ к научным исследованиям, выполняемым институтами, расположенными за пределами европейской части России, и сохранении динамики роста этого интереса.

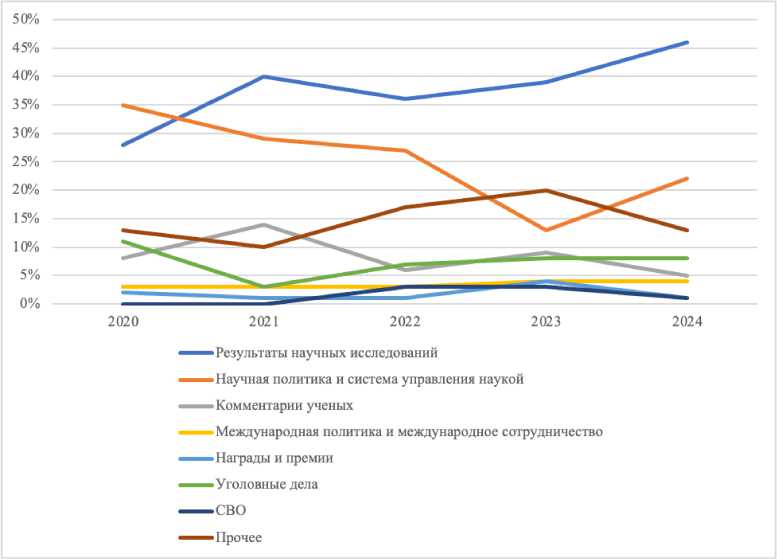

Информационные поводы. По результатам анализа было выделено несколько групп информационных поводов: результаты научных исследований; научная политика и система управления наукой; комментарии ученых; международная политика и международное сотрудничество; награды и премии; уголовные дела; специальная военная операция (с 2022 г.); прочее. Аналогичные тематические категории характерны и для более ранних работ [Исследование…, 2014; Динамика…, 2016; 2017; Емельянова, Омелаенко, 2015], однако мы смогли проследить интерес к этим темам в динамике (рис. 3).

Рис. 3. Изменение соотношения тематик информационных поводов о СО РАН, 2020–2024 гг.

Fig. 3. Variations in the proportions of topics covered in news articles about the SB RAS from 2020 to 2024

Информационные поводы, посвященные науке, демонстрируют тенденцию к увеличению и преобладают практически на протяжении всего периода исследования (за исключением 2020 г., где наибольшая доля у событий, отражающих научную политику). Информационные поводы, относящиеся к науке, представляют собой теоретические и прикладные результаты исследований, например: «Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина» или «Ученые восстановили внешность жителей Якутии XV и XVIII веков» (информационные поводы за 2024 г.). Высокая доля материалов, касающихся научной политики, показывает науку в СМИ как одну из сфер государственной политики, а не как инструмент получения новых знаний о мире и улучшения жизни людей, хотя за счет высокой доли материалов о научных исследованиях этот аспект также сохраняется. Материалы о научной политике содержательно связаны с открытием объектов научной инфраструктуры: с новыми приборами, лабораториями, например «В Новосибирске открыли молодежную лабораторию по исследованию фтористых соединений» (информационный повод за 2024 г.), с обсуждением и планированием будущих исследований, например «Научно-технологическое развитие медицины Российской Федерации обсудят академики в Томске» (информационный повод за 2024 г.). Довольно высока доля материалов категории «Прочее», чаще всего включающих информацию о землетрясениях, научно-популярных мероприятиях и благоустройстве территорий в академгородках. Международное сотрудничество и награды представлены слабо (менее 5 %), но необходимо отметить, что материалы о наградах могут иметь и негативную окраску в случае, когда ученого лишают какого-то знака отличия (в информационных поводах 2023 г. присутствует информация о том, что экс-председатель СО РАН А. Л. Асеев лишен статуса Почетного жителя Новосибирска). Доля комментариев ученых варьируется от 5 до 14 %, такие материалы представляют собой высказывание исследователя (или нескольких), например: «Ученый СО РАН Данилов рассказал, почему не стоит отказываться топить углем»; «На Солнце произошла сильнейшая вспышка, заявили ученые» (информационные поводы за 2024 г.). Доля материалов, связанных с уголовными делами против ученых, сохраняется на протяжении всего времени – около 8 % (исключение – 2021 г.). Поскольку криминальные новости интересны аудитории, неудивительно, что они регулярно присутствуют среди публикаций с наибольшими охватами. В 2022 г. к информационным поводам добавилась тема специальной военной операции, которая связана в контексте науки с санкциями или участием ученых непосредственно в боевых действиях.

Таким образом, мы можем говорить о том, что в СМИ научная организация отражена как субъект, создающий новые знания и технологии, а также как действующее лицо государственной политики, при этом экспертная функция ученых в формате комментариев практически не реализуется.

Анализ публикаций о сибирской науке позволяет сделать несколько важных выводов. Прежде всего наблюдается устойчивый рост числа публикаций, что соответствует общим тенденциям роста публикаций о науке в российских СМИ и объясняется как внешними (развитием системы научных коммуникаций России), так и внутренними (реорганизация подразделений, занимающихся научными коммуникациями) факторами. Однако использовать этот индикатор при определении эффективности работы пресс-служб или аналогичных подразделений необходимо с учетом ограничений, связанных с внешними факторами (ненаучными событиями, другими научными организациями, общей динамикой развития научных коммуникаций). Пик публикаций приходится на 2021 г., что связано с пандемией COVID-19 и возросшим интересом в СМИ к науке. Более 30 % публикаций о СО РАН вышли в федеральных СМИ, и этот объем медленно растет, что демонстрирует интерес федеральных СМИ к региональной науке: таким образом научные организации, расположенные не в центральной части России могут углублять и усиливать работу с федеральными СМИ. Тематика публикаций с наибольшим охватом сосредоточена преимущественно на результатах научных работ (28– 46 %) и научной политике (13–35 %), хотя отражает и общий интерес СМИ к уголовным делам (3–11 %). Это позволяет говорить о том, что научные организации представлены в СМИ не только как создатели новых знаний и технологий, но и как важный элемент государственной политики.