Сибирско-южноазиатские фольклорные параллели и мифология евразийской степи

Автор: Березкин Ю.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

Согласно мифу о происхождении человека, записанному у народов Восточной Европы и Сибири, творец поставил собаку стеречь фигуры людей, а противник творца подкупил сторожа и сделал людей уязвимыми для болезней. Творец наказал собаку, заставив служить человеку. Тексты, записанные в Индии (главным образом у народов мунда), у дардов Гиндукуша и у абхазов, похожи на североевразийские, но в них собака не предала, а защитила человека, уничтожить которого пытались лошади. В монгольской (точнее, ойратской) версии вместо лошади выступает корова, в остальном монгольский вариант близок к абхазским. Образ лошади, вызывающий негативные ассоциации, характерен для мифов населения Европы и Средней Азии. Источником сходных сюжетов в Евразии был миф о происхождении человека, распространенный у индоевропейцев эпохи бронзы. В фольклоре Южной Азии и европейско-сибирской зоны есть и другие параллели, в частности миф о ныряльщике за землей. Их анализ позволяет реконструировать древнюю мифологию обитателей евразийских степей.

Индоевропейцы, народы мунда, мифология евразии, миф о происхождении человека, миф о ныряльщике за землей

Короткий адрес: https://sciup.org/14522948

IDR: 14522948 | УДК: 398

Текст научной статьи Сибирско-южноазиатские фольклорные параллели и мифология евразийской степи

Обилие ярких археологических материалов по культурам евразийских степей в III–I тыс. до н.э. контрастирует с отсутствием сведений о мифологии носителей этих культур. Греческие источники скупы. Трудно сказать, какие мотивы, получившие отражение в «Авесте», связаны происхождением с зоной степей, а какие – с югом Средней Азии [Bryant, 2001, с. 132–133]. Традиции тюркских народов степного пояса Евразии почти не содержат повествований о происхождении мира и человека. Мифология дотюркского времени в ходе продвижения волн кочевников с востока на запад была утрачена, а собственно тюркская под влиянием ислама тоже почти исчезла. На основе анализа изображений фабулу мифов восстановить не удается. Реконструировать сюжеты мифов степной зоны можно лишь одним способом – выявить древние заимствования в традициях тех регионов, население которых некогда находилось в контакте с обитателями степей.

Антропогонический сюжет человек, собака и лошадь

В фольклоре народов Восточной Европы и Сибири существуют мотивы, которые вызывают ассоциации то ли с христианством, то ли с зороастризмом, но не находят аналогий в канонических текстах этих религий. Такие мотивы, в частности, содержит рассказ о сотворении человека.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (52) 2012

Распространенный вариант таков. Создав тела людей и оставив собаку охранять их, творец отлучился. Антагонист подкупает сторожа шубой, подходит к фигурам людей и плюет на них, из-за чего люди теперь подвержены болезням и смертны. Вернувшийся творец выворачивает тела наизнанку, дабы нечистоты остались внутри, а собаку наказывает: теперь она обязана служить человеку и питаться отбросами.

В подобной форме миф записан у русских центральных и северных губерний Европейской России, украинцев, удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, манси, ненцев, западных эвенков, различных групп якутов, русскоязычных метисов Русского Устья, кумандинцев, тубаларов, хакасов, тофаларов, бурят*. Этот сюжет был, вероятно, и в фольклоре литовцев, хотя пересказ в источнике фрагментарен. Некоторые варианты сохраняют ядро сюжета, но различаются в деталях. Так, у коми речь идет об охраняемом собакой и оплеванном антагонистом Омöлем ребенке, а мотивы ухода творца за душой для человека и выворачивания им наизнанку тел отсутствуют. Мотив выворачивания вообще совместим лишь с вариантами, в которых сам творец оживляет людей. Там же, где душу в них вкладывает антагонист или где речь идет не об одушевлении фигур, а о придании им прочности, этот мотив не встреча- ется. Его нет у хантов, большинства ненцев и эвенков, монголов, алтайцев, шорцев, негидальцев и эвенов. У западных эвенков есть не только стандартная версия, но и отличные от нее [Василевич, 1959, с. 175, 178]. Согласно одной из последних, к фигурам людей антагониста Хар-ги пропускают некие «работники» творца Хэвэки. В другой версии «помощником» Хэвэки является ворон, которого творец наказывает так же, как в других вариантах собаку, – повелевает питаться отбросами.

На территории Казахстана сюжет не зафиксирован, но есть запись, сделанная у «сибирских киргизов». Черт напустил мороз, собака спряталась, и черт оплевал человека. Вернувшийся творец не наказывает сторожа, а признает, что без теплой одежды собака не могла исполнить свои обязанности, поэтому он сам, а не антагонист, одаривает ее шкурой [Ивановский, 1891,

-

с. 250]. «Оправдание» собаки отличает эту версию от обычных сибирских.

Больше всего отступает от основной схемы ороч-ский текст, представляющий восточную периферию зоны распространения и ареально оторванный от других. В нем сама собака, накормив (и тем самым оживив) человека вопреки указанию творца, оказывается его антагонистом. В результате люди утратили твердую кожу, сохранившуюся только в виде ногтей на пальцах. Текст южных селькупов оставляет впечатление полузабытого и искаженного: лоз (черт) заставляет собаку поменять свою кожу, которая была, как у человека ногти, на нынешнюю, о судьбе самого человека ничего не говорится.

При очевидности связи некоторых текстов с христианской апокрифической традицией не ясно, откуда взялись соответствующие мотивы. Имена протагонистов в сибирских и волжско-пермских версиях не заимствованы от русских, это местные мифологические персонажи. Главное же, что с гипотезой развития сюжета из «авраамической» мифологии не согласуются южно-евразийские варианты того же сюжета. В них нет следов дуалистического мировоззрения, роль антагониста не сопоставима с ролью творца, а сам антагонист обычно выступает в образе лошади (рис. 1).

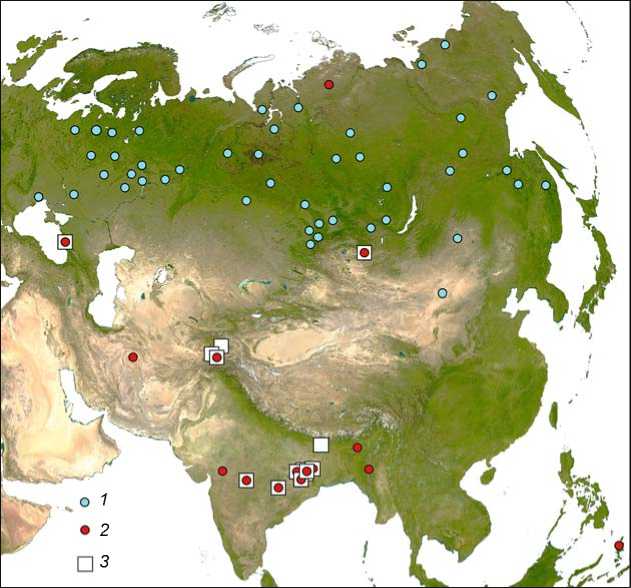

Рис. 1. Карта-схема распространения северного и южного вариантов мифа о творении человека.

1 – сторож (обычно собака) не может защитить от антагониста созданные творцом тела людей; 2 – сторож (обычно собака) успешно прогоняет антагониста, пытавшегося уничтожить творение бога; 3 – антагонистом является лошадь или корова (у монголов).

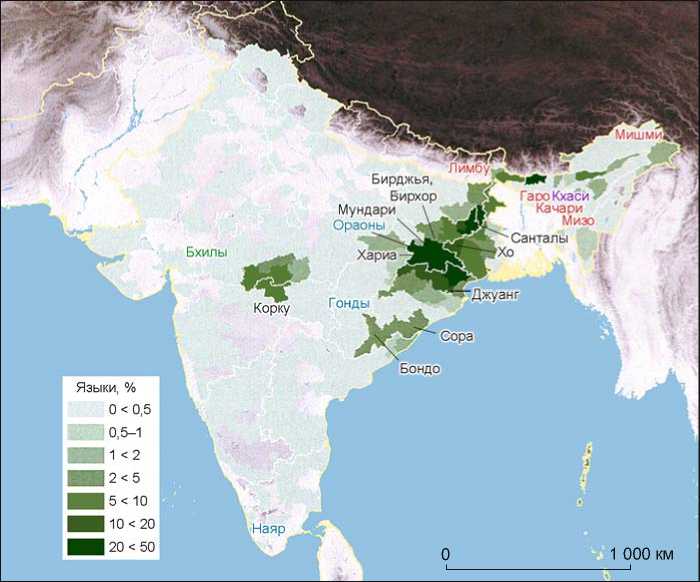

Данные версии зафиксированы у народов, говорящих на языках различных семей (рис. 2). Ваханцы говорят на одном из памирских языков, относящихся к восточно-иранским. Калаши и кхо Восточного Гиндукуша говорят на индоарийских языках дардской ветви (возможно, равноудаленной от иранской и индоарийской). Язык ораонов, живущих в Индии на территории штатов Бихар, Джарханд и соседних, относится к северной ветви дравидских языков, язык гондов – к центрально-дравидский, распространен в Мадхья-Прадеше, Чхаттисгархе и Ориссе. Лимбу, качари (по языку близки к бодо) и мизо (они же лушеи, хами, куми) живут в пригималайских районах Непала, СевероВосточной Индии и сопредельных районов Бирмы и говорят на тибето-бирманских языках. Барела-бхила-ла в Гуджарате и Мадхья-Прадеше говорят на бхили – языке индо-арийской семьи. Кхаси – австроазиаты по языку, живущие в штате Мегхалая на северо-востоке Индии. Остальные южно-азиатские группы, которым известен сюжет, – мундаязычные, обитающие в восточном и центральном районах Индии (собственно мунда, или мундари, корку, санталы, бирджья, бир-хор, хариа).

Почти все варианты, записанные на территории Индии и Непала, были исследованы немецким индологом Д. Каппом [Kapp, 1977]. Дополнительные ма- териалы собрал японский лингвист Т. Осада [Osada, 2010]. За пределами их внимания осталась лишь версия качари [Soppitt, 1885, p. 32]. Больше всего записей сделано среди ораонов (десять версий), мундари (шесть), санталов и корку (по три версии).

Типичный вариант таков. Бог лепит из глины фигуры мужчины и женщины и оставляет сохнуть. Лошадь или две лошади, нередко крылатые, разбивают фигуры. Творец создает собаку или двух собак, которые отгоняют нападающих. Лошадь наказана – она лишается крыльев, отныне ее удел – служить человеку и подвергаться побоям. Стремление лошади помешать созданию человека связано с ее опасением, что человек ее запряжет. В одном из текстов корку деревья пытаются уничтожить фигуры людей, поскольку боятся, что человек станет их рубить.

Сходный с индийскими вариант записан у дардов. До создания человека мир населяли лошади. Растоптать сделанное из глины тело Адама им помешала собака, с тех пор охраняющая человека. Пупок на нашем теле – след от удара копытом [Йеттмар, 1986, с. 444].

К основной группе примыкают тексты, в которых сторож не упомянут вовсе или является (у мундари) не собакой, а тигром или пауком. У дардов [Там же, с. 359] и у мундаязычных групп подобные варианты существуют наряду с типичными. У ваханцев и лим-

Рис. 2. Карта-схема современного распространения языков мунда в Индии и районов обитания некоторых дравидских (синий шрифт) и тибето-бирманских (красный шрифт) групп, а также кхаси (фиолетовый шрифт) и бхилов (зеленый шрифт).

бу полные тексты (со сторожем-собакой) не известны. У ваханцев говорится о том, что бог создал человека красивым, но лошадь от зависти лягнула недоделанную фигуру, поэтому люди всегда имеют какой-нибудь телесный изъян. В наказание Бог обязал лошадь служить человеку*. В мифе лимбу Нива-Бума сделал фигуру первого человека из золота, но монстр в образе лошади уничтожил ее из зависти к совершенству творения. За это Нива-Бума велел лошади передвигаться не на двух ногах, как раньше, а на четырех и быть вьючным животным. Людей же творец вылепил из золы и птичьего помета [Hermanns, 1954, p. 10–11]. У мизо, качари и кхаси антагонистами, которые пытаются уничтожить фигуры людей, выступают змея, некий злой дух или братья творца [Kapp, 1977, S. 50; Shakespear, 1909, p. 399; Soppitt, 1885, p. 32]. В этих текстах роль собак-защитников та же, что и в большинстве других. В пределах Индии наиболее отличной и территориально удаленной от остальных является традиция барела-бхилала, в которой фигуры людей лепит богиня, уничтожить их пытается «небесная царица орлов», убивает эту царицу мужской персонаж, а души в людей вкладывает верховный бог-творец [Kapp, 1977, S. 46].

Отметим «позднюю зороастрийскую легенду» [Литвинский, Седов, 1984, с. 166]. Создав первочеловека Гайомарда, Ормузд поручил семи мудрецам охранять его от Ахримана, но те не справились с задачей. Тогда Ормузд поставил сторожем пса Zarrīngoš («желтые уши»), и с тех пор этот пес охраняет от демонов идущие в иной мир души. В «Авесте» такого сюжета нет, но это не исключает возможности его раннего бытования в устной традиции.

Как видно из приведенных примеров, между вариантами сюжета на севере и на юге Евразии есть систематические различия. В вариантах, бытующих в Восточной Европе и Сибири, собака не справилась с поставленной задачей, а на юге Евразии – она успешно защитила человеческие фигуры. В северных вариантах не только повествуется о создании человека, но и объясняется, почему он болеет и смертен, а в южных эта тема отсутствует. Тем не менее сходство северных и южных версий достаточно велико, чтобы исключить возможность случайного совпадения. Нигде больше подобных повествований нет. Лишь один текст степных оджибва в Канаде немного напоминает евразийские. Висекечак делает человеческую фигуру из камня и отходит полюбоваться на нее. Медведь трется о фигуру, она падает и разбивается. Ви-секечак делает новую из глины, поэтому люди слабы [Simms, 1906, p. 338–339]. Сходство с евразийскими текстами здесь случайно, поскольку у оджибва для

-

*Информация Богшо Лашкарбекова от 14.02.2005 г.

сюжета существенно не наличие определенного персонажа-антагониста, а противопоставление прочного и непрочного материалов, с которыми ассоциируется человек. Именно эта особенность типична для мифов о происхождении смерти, записанных на северо-западе Северной Америки [Березкин, 2010, с. 17–21]*.

Есть лишь один исторический сценарий, способный объяснить аналогии между южно-азиатскими и европейско-сибирскими вариантами. Поскольку области их распространения разделены зоной степей, именно там и нужно искать первоисточник сюжета. Период, ранее которого сюжет уже должен был существовать, определяется временем начала контактов между степными и южно-азиатскими по происхождению группами.

Наибольший интерес представляют варианты, записанные среди мунда. В наши дни носители большинства «племенных» языков Индии рассеяны на большой территории, некоторые группы за последние сто-двести лет сменили языковую принадлежность. Однако районы, в которых численность носителей соответствующих языков наиболее высока, и сейчас совпадают с районами их преимущественного проживания в прошлом [Osada, Onishi, 2010]. Основная область распространения языков мунда находится в пределах плато Чхота-Нагпур (штат Джарханд и соседние территории). Зде сь живут санталы, хо, мундари, бирхор, асур (включая бирджья) и другие народы, говорящие на языках северной ветви мун-да. Южнее, в основном в окр. Корапут штата Орисса, представлены языки южной ветви – бондо, сора и близкие к ним. Значительно западнее, в штате Махараштра, локализован язык корку, принадлежащий к северной ветви. Языки хариа и джуанг ранее относили к южной ветви, но в последних классификациях они причислены к северной [Diffloth, 2005]**.

На джуанг говорят в Северной Ориссе, а на хариа – почти в тех же районах, где говорят на мундари [Peterson, 2009, VI–VIII].

Семья языков мунда сначала распалась на южную и северную ветви, затем обособились языки хариа и джуанг, затем отделились друг от друга бондо и сора и наконец корку. Лексикостатистические даты хотя и приблизительны, но дают ориентировку в масштабе столетий и указывают на последовательность разделения языков. В случае с языками, которые нас интересуют сейчас, речь идет о периоде от начала II тыс. до н.э. (распад протомунда) до середины I тыс. до н.э. (отделение корку).

Среди народов мунда миф о создании человеческих фигур и попытке их уничтожить зафиксирован у северных групп, в т.ч. корку. Следует отметить, что мифология корку в источниках отражена слабо, а материалы по бондо и сора обильны. У корку известно несколько версий мифа, а у бондо и сора можно считать достоверно установленным его отсутствие. Это значит, что мунда могли познакомиться с рассматриваемым сюжетом между 1700 и 900 гг. до н.э. (даты, как я указывал, приблизительные, но речь определенно идет не о III тыс. до н.э. и не о середине I тыс. до н.э.). У джуанг миф не записан, а у хариа есть одна версия, похожая на варианты мундари [Pinnow, 1965, N 26, p. 142–143]. Поскольку хариа находились в контакте с мундари, наличие у них сюжета не показательно. Зато его отсутствие у южных мунда и наличие у корку именно потому и значимо, что эти группы с северными мунда территориально не соприкасаются.

Языки дравидских народов Индии в основном локализованы южнее языков мунда. Ораоны – северные дравиды, живущие чересполосно с северными мунда. Они лидируют в Южной Азии по числу текстов с рассматриваемым сюжетом, у гондов (центральные дравиды) записан только один такой текст, а у остальных дравидских народов их нет вообще. Тексты ораонов не отличаются от вариантов мундари. Они могли быть заимствованы как от мунда, так и непосредственно от первоначальных, не южно-азиатских по происхождению, носителей сюжета.

Тибето-бирманские народы Южной Азии обитают в пригималайской зоне. У них представлены оба мотива – лошадь-антагонист и собака-сторож. Первый, однако, зафиксирован только у непальских лимбу, а второй – только у живущих восточнее, уже на территории Индии, качари и мизо. Мифологии Северо-Восточной Индии и мифология лепча Сиккима прекрасно изучены. Данный сюжет для тибето-бирманцев явно не основной и у большинства групп отсутствует. То же можно сказать и о кхаси, в варианте которых представлена собака-сторож, но антагонистом является просто некий злой дух. Языки мунда и кхаси относятся к числу австроазиатских, но принадлежат к их разным ветвям. Австроазиатским народам за пределами Индии сюжет не известен.

Материалов по мифологии бхилов, к которым относятся и барела-бхилала, мало, но те сюжеты, которые зафиксированы, свидетельствуют о связях с мифологиями «племенных» народов Восточной Индии, а не с индоарийскими [Kapp, 1986, p. 266–269; Koppers, Jungblut, 1976, p. 167, 199–201]. На каком языке говорили бхилы до перехода на индоарийский – неизвестно, но вполне вероятно, что это был язык семьи мунда. Отсутствие в мифе барела-бхилала как лошади, так и собаки объяснимо утратой элементов традиционной мифологии в инокультурном окружении.

Именно мунда могут претендовать на роль основных носителей сюжета в Южной Азии. Однако и сами они сюжет заимствовали. Во-первых, его нет у южных мунда и у других австроазиатов, кроме кхаси. Во-вторых, лошадь, которая играет в мифе важную роль, в Южной Азии появилась лишь вместе с индоевропейцами. Кости эквидов на хараппских памятниках не принадлежат домашней лошади [Bryant, 2001, p. 170–175; Parpola, Janhunen, 2010, p. 435]. На западной границе Индийского субконтинента смена культуры заметна с XIII в. до н.э. и, вероятно, связана с появлением восточных иранцев [Кузьмина, 2008, с. 300–305; 2010, с. 34]. Приход первых индоариев археологически надежно не фиксируется, как, впрочем, и большинство других миграций, известных по письменным источникам или языковым данным. Однако большинство лингвистов и археологов ограничивают время прихода индоевропейцев в Индию 1900–1200 гг. до н.э. [Bryant, 2001, p. 218, 224, 229–230].

Ни в текстах, напис анных на санскрите, ни в фольклоре современных народов, говорящих на индоарийских языках, за исключением барела-бхилала, повествований о попытке уничтожить сотворенные божеством фигуры людей нет. Зато, как было сказано, этот сюжет зафиксирован у носителей дардских языков Восточного Гиндукуша. Поэтому вполне вероятно, что в Индию сюжет принесли именно дарды или какая-то близкая к ним группа. Следы ее пребывания были в дальнейшем стерты в ходе продвижения родственных индоариев. Указанное выше время проникновения индоевропейцев в Индию согласуется с предполагаемым временем заимствования у них сюжета аборигенами субконтинента – между распадом протомунда в начале II тыс. до н.э. и отделением корку в начале I тыс. до н.э. Согласно конфигурации ареала вариантов сюжета в Южной Азии (в основном от Гималаев до востока Мадхья-Прадеша и Джархан-да), носители сюжета расселялись в долине Ганга.

На Памире сюжет, как отмечалось, известен вахан-цам. Они могли заимствовать его у дардов либо унаследовать от своих сакских предков. Знакомы ли были с сюжетом восточные иранцы Туркестана – сказать трудно, но очень вероятно, что данный миф в евразийских степях некогда имел широкое распространение. В пользу подобной гипотезы свидетельствуют абхазские и монгольские материалы.

У абхазов сюжет был обнаружен в 1990-х гг. Один текст записала этнограф М. Барцыц со слов своей матери, другой – фольклорист В. Когониа*. Вариант, записанный М. Барцыц, таков. Когда происходило творение мира, на сделанного из глины человека черт наслал коней, чтобы они разнесли его: «а то, мол, будет всю жизнь мучить их». Человек успел выхватить горсть глины из живота и швырнуть в нападавших, комья стали собаками и отогнали коней. Во втором варианте собака защищает человека по собственной инициативе, а не по указу творца. Бог создал человека из глины. Черт предупредил лошадей: «Если человек оживет, то вам не жить. Убейте его!» Лошади бросились на человека, но собаки их отогнали. Вот почему человек и собака считаются близкими.

Эти тексты не имеют аналогов на Кавказе. Сюжет мог проникнуть сюда в результате контактов местного населения со степными индоевропейцами, чьих прямых языковых потомков не сохранилось (проникновение на Кавказ аланов-осетин относится к более позднему времени).

Монгольский, а точнее, ойратский (дербетский) вариант, записанный, как любезно сообщила мне автор русскоязычной публикации, в 1984 г. в Убсунур-ском аймаке, обнаруживает параллели с абхазскими и тоже уникален для своего региона. Бог вылепил из глины двух людей. Пришла корова, подцепила рогом одну фигуру, та упала и разбилась. Осколки стали собакой, которая с тех пор злится на корову и лает. Собака и человек имеют общее происхождение, поэтому кости у них одинаковые [Скородумова, 2003, с. 51–52]. У монголов, как и у абхазов, собака не по ставлена творцом охранять фигуру человека; она возникает из фрагмента этой фигуры в момент нападения антагониста. В данных вариантах, в отличие от других, подчеркивается близо сть собаки и человека. В этой связи нельзя не вспомнить о высочайшем статусе собаки и ее близости к человеку в авестийской и поздней зороастрийской традиции [Крюкова, 2005, с. 202–205; Чунакова, 2004, с. 203; Boyce, 1989, p. 145–146].

Поскольку сюжет в Монголии имеет узколокальное распространение, вероятность заимствования его абхазами от воинов Чингисхана мала. На восточной и на юго-западной окраинах Великой степи источником заимствований были обитатели этой территории в эпоху бронзы – носители индоевропейских языков. Только они могли контактировать и с какими-то группами на востоке, от которых сюжет дошел до современных монголов, и с северокавказцами на западе, и с народами Южной Азии.

Знаменательно, что в варианте монголов в роли антагониста предстает не лошадь, а корова. У монгольских и тюркских народов Сибири, Казахстана и Центральной Азии лошадь не вызывает негативных ассоциаций, тогда как бык и корова порой выступают их носителями. У казахов, алтайцев, тувинцев, монголов (включая ойратов), якутов, а также у ненцев образ быка или коровы является воплощением лютого холода или связывается с появлением зимы, причем у тувинцев и якутов плохой бык противопоставлен в соответствующем мифе хорошему коню, который желает тепла [Беннингсен, 1912, с. 55–57; Каташ, 1978, с. 18–19; Кулаковский, 1979, с. 73, 77–78; Лехтисало, 1998, с. 16; Потанин, 1883, № 37, с. 203; 1972, с. 54–55; Эргис, 1974, с. 149; Taube, 2004, N 5, S. 19]. Напротив, у народов Европы, реже Кавказа и Средней Азии (древние греки, сербы, болгары, гагаузы, украинцы, белорусы, норвежцы, датчане, литовцы, латыши, вепсы, финны, коми, осетины, таджики) и в среднеперсидской авестийской традиции лошадь считается созданием или воплощением противника бога [Белова, 2004, № 374, 375, с. 176; Була-шев, 1909, с. 401; Булгаковский, 1890, с. 189; Велюс, 1981, с. 263; Вукичевич, 1915, с. 109–111; Заглада, 1929, с. 12; Лимеров, 2005, № 70, 73, 74, с. 68–70, 74– 76; Мошков, 2004, с. 204–205, 261; Петровић, 2004, с. 183–184; Погодин, 1895, с. 439; Стойнев, 2006, с. 163; Сухарева, 1975, с. 39–40; Чубинский, 1872, с. 49; Чунакова, 2004, с. 110, 216; Шевченко, 1936, с. 92; Aarne, 1912, N 58, S. 11; Dähnhardt, 1907, S. 341–342], а в фольклоре представлены образы демонических коней-людоедов [Аполлодор, 1972, II, 5, 8 , с. 36, 149; Бязыров, 1971, № 15, с. 156–173]. В древнегреческой традиции, как и в тюркской сибирской, бык и конь противопоставлены друг другу в качестве существ, которые несут благо или зло, но знаки в этом противопоставлении противоположны: из трупа быка возникают пчелы, из трупа лошади – осы или трутни [Gunda, 1979, S. 398–399].

Одна из норвежских версий прямо перекликается с южно-азиатскими мифами. Черт решил создать зверя, который бы обежал землю и уничтожил людей. Он пытался оживить зверя плевком, но безуспешно. Зверя оживил Бог, велев ему стать лошадью и служить человеку. След чертова плевка – роговые образования на лошадиных ногах [Dähnhardt, 1907, S. 342].

Последний вариант сюжета, который осталось упомянуть, записан у нганасан. Прародительница родила ребенка – веточку тальника. Ее муж посадил веточку. «Болезнь пришла и нагадила». Муж попросил у жены второго ребенка, чтобы тот охранял первого. Вторым ребенком оказался безрогий оленьчик. Он просит отца дать ему рога, чтобы бороться с червями и гадами, получает рога из мамонтовой кости и камня, уничтожает гадов [Попов, 1984, с. 42–43].

Нганасанский миф ближе к южным, а не к северным вариантам, поскольку сторож в нем успешно отгоняет антагониста. В генезисе нганасан приняли участие тунгусы, самодийцы, чей язык и был унаследован обитателями Таймыра, а также местный субстрат неизвестной языковой принадлежности [Долгих, 1952]. Языковых подтверждений контактов прасамодийцев со степными индоевропейскими группами нет*, но археологические материалы указывают на вероятное продвижение потомков создателей пазырыкской культуры далеко на север [Моло-дин, 2003, с. 148–178]. В любом случае мы, видимо, имеем дело с сохранившимся на Таймыре древним вариантом мифа, который население тайги и тундры заимствовало у обитателей степной зоны. Позже этот вариант был почти полностью вытеснен европейско-сибирским.

Сюжет ныряльщик за землей

Время распространения северного варианта мифа о создании человека определяется наличием в нем манихейских мотивов. История его появления в Восточной Европе может быть сходна с историей появления мифа о ныряльщике за землей. Последний имеет глубочайшую древность [Березкин, 2007; Напольских, 1991], но на юг Восточной Европы он попал, скорее всего, в эпоху Великого переселения народов и там был переработан под богомильским влиянием [Напольских, 2008]. Манихейство достигло Сибири, вероятно, в период согдийской колонизации вдоль Великого Шелкового пути [Кызласов 2001], а оттуда кочевниками (аварами, как предположил В.В. Напольских) было принесено в Европу, куда оно проникло и из других источников. Районы фиксации северных вариантов мифа об испорченном творении и собаке-стороже вписываются в североевразийский ареал «ныряльщика» (рис. 3). На сибирском Северо-Востоке, у большинства народов Амуро-Сахалинского региона, а также у саамов нет ни «ныряльщика», ни «испорченного творения». Зато во многих североевразийских традициях, в частности у марийцев, мордвы, чувашей, ненцев, киренских эвенков, алтайцев, хакасов, шорцев, бурят и монголов, рассказ о творце, антагонисте и стороже прямо продолжает рассказ о возникновении земной суши, добытой со дна океана [Верещагин, 1996, с. 134; Гомбоев, 1890, № 1в, с. 67–69; Егоров, 1995, с. 117–118; Катанов, 1963, с. 155–156; Лабанаускас, 1995, с. 13–15; Лар, 2001, с. 188–205; Ненянг, 1997, с. 21–23;

Пинегина, Коненкин, 1952, с. 49–50; Потанин, 1883, № 46, с. 218–223; Седова, 1982, с. 13–15; Скородумова, 2003, с. 35–37; Штыгашев, 1894, с. 1–8].

Североевразийские мифы, в которых соединены рассказы о ныряльщике за землей и попытке антагониста испортить созданные богом фигуры людей, окончательно оформились, вероятно, в эпоху Великого переселения народов. Однако первоначальное фабульное сцепление двух сюжетов могло произойти раньше, поскольку оба соединены в одних текстах также и в Индии.

Миф о ныряльщике за землей в Южной Азии распространен у северных и южных мунда (агариа, бирхор, мундари, санталы, бондо, сора), ораонов, центральных дравидов (гонды, койя и мариа) и ти-бето-бирманцев (гаро, качари, мишми, качин). Он зафиксирован также у байга и черо (группы не вполне ясной, видимо, менявшейся языковой принадлежности) и у некоторых индоарийских народов. Среди последних – тхару Непала и сингалы, переселившиеся на Цейлон из Восточной Индии почти 3 тыс. л.н. Данный сюжет отражен в ранних санскритских текстах, хотя их составители уже плохо его понимали [Васильков, 2006]. Восточнее Индии сюжет зафиксирован у шанов Бирмы и семангов Малайзии, но в целом для Юго-Восточной Азии нехарактерен. У мундари, санталов, бирхор, ораонов и качари рассказ о создании человека с участием антагониста-лошади и сторожа-собаки прямо продолжает рассказ о добывании земли со дна моря.

Сюжет мифа о ныряльщике за землей слишком сложен, чтобы мог независимо возникнуть на севере и на юге Евразии. Его американские варианты, несомненно, восходят к азиатским, но соотношение индийских и сибирских вариантов не изучено. В последние полтора тысячелетия контакты между Индией и Сибирью шли через Тибет и Монголию. От тибетского мифа о добывании земли из-под вод сохранились фрагменты [Hermanns, 1949, S. 289–290, 833], но ясно, что ныряльщиком в нем выступала черепаха, как и в одной из монгольских версий [Скородумова, 2003, с. 35–37]. В другой монгольской версии вместо черепахи – лягушка [Потанин, 1883, № 46б, с. 220–223]. Тот же вариант с лягушкой представлен у забайкальских и охотских эвенков [Василевич, 1969, с. 214–215; Мазин, 1984, с. 19–20]. Версия с черепахой в роли ныряльщика за землей есть и в Индии, так что индийское влияние на монгольский вариант «ныряльщика» возможно. Однако к основной североевразийской традиции все это прямого отношения не имеет. Согласно большинству версий, записанных у монголоязычных народов, черепаха или лягушка стали поддерживать землю, но крупицы земли появились не со дна океана, а откуда-то сверху или со стороны [Беннингсен, 1912, с. 13–14; Nassen-Bayer, Stuart, 1992, p. 327–329; Stuart,

Рис. 3. Карта-схема распространения некоторых мифологических мотивов в Северной Евразии.

1 – «испорченное творение»: собака пропускает антагониста к созданным богом фигурам людей; 2 – «ныряльщик за землей» (примерная граница ареала); 3 – «полосатый бурундук».

Limusishiden, 1994, p. 41]. Похоже, что мотив ныряния попал к монголам поздно и не получил широкого распространения. В Сибири миф о ныряльщике бытовал с эпохи палеолита – иначе он не был бы принесен в области Северной Америки, находившиеся к югу от Лаврентийского ледника [Березкин, 2007]. Предполагать для столь раннего времени контакты Индии с Сибирью через Тибет нереально: в эпохи глобальных похолоданий высокогорные области, скорее всего, оставались незаселенными.

Если в североевразийских вариантах протагонистами мифа о добывании земли со дна моря являются водоплавающие птицы, то в южноевразийских в роли ныряльщиков выступают разные персонажи. Согласно текстам мундари и санталов, рак (или краб, креветка) и затем черепаха доныривают до дна, но не могут доставить землю к поверхности, а удается это червю [Bodding, 1942, p. 3–5; Roy, 1912, v–vi; Osada, 2010]. У тхару, агариа, сора, бирхор, байга и гондов достать землю пытаются один или несколько из упомянутых персонажей или их близкие аналоги (пиявка вместо дождевого червя) [Elwin, 1939, p. 308–316; 1949, N 1, p. 27–28; 1954, N 14, p. 433–434; Fuchs, 1952, p. 608–617; Krauskopff, 1987, p. 14–16; Prasad, 1989, p. 3]. Вариант, в котором землю приносят насекомые, представлен у мишми на северо-востоке Индии (белые муравьи), шанов (также муравьи) и семангов (навозный жук) [Elwin, 1958, N 18, p. 23–24; Evans, 1937, p. 159; Walk, 1933, S. 74]. У родственных качари гаро два вида крабов терпят неудачу, а землю приносит жук, у ораонов – зимородок, у качин и сингалов – антропоморфные персонажи [Волхонский, Солнцева, 1985, № 1, с. 28–29; Elwin, 1958, N 27, p. 137; Playfair, 1909, p. 82–83]. В одном из текстов бондо, у дравидов койя и мариа и в индуистской традиции землю со дна достает кабан [Васильков, 2006; Elwin, 1949, N 4, p. 30–31; 1950, p. 135–136; 1954, N 5, p. 426].

Композиция и наборы персонажей в повествованиях о добывании земли со дна моря в Южной Азии разнообразнее, чем в Европе и Сибири, поэтому более вероятно, что северные варианты отпочковались от южных, а не наоборот. В любом случае в какой-то период ареалы южных и северных вариантов сюжета должны были соприкасаться.

В Восточной Азии «ныряльщика» нет. В притихо-океанских районах представлен другой сюжет – спуск земли из верхнего мира на воды или в некую неопределенную бездну. У австронезийцев (кроме тайвань-цев) этот сюжет господствует. Он же характерен для вьетов, рюкюсцев, японцев, удэгейцев, нанайцев, самых восточных групп эвенков, ительменов, чукчей, эскимосов*. Как в Индии, так и в континентальной Сибири сюжет спуска земли с неба хотя и встречается, но очень редок (конды, черо, манси).

Более вероятна поэтому связь южных и северных версий «ныряльщика» через районы к западу от Тибета. В пользу ее – наличие двух территориально изо- лированных версий на промежуточных территориях. Первая характерна для дардов, а также соседних бу-ришей [Йеттмар, 1986, p. 223–224; Hermanns, 1949, p. 839], вторая – для карачаевцев [Каракетов, 1995, с. 64–67]. Дардско-буришский вариант не похож ни на европейско-сибирские и североамериканские, ни на южно-азиатские варианты и оставляет впечатление осколка особой традиции. Содержание его таково. Мир покрыт водой, частью замерзшей. Великаны просят волка поместить над водой землю. Волк требует к себе птицу, живущую в снегах гор. Затем он велит повелителю великанов встать в воду, на великана садится птица, мышь проделывает дыру во льду, достает землю и насыпает ее на распростертые крылья птицы.

Согласно карачаевскому варианту, пара гусей свила гнездо на темени лежавшего среди моря дракона. Боясь, что он сбросит их в воду, гусыня дважды ныряет, не достигает дна и затем спускается в нижний мир, где узнает, как можно убить дракона. Когда тот агонизировал, гуси снова нырнули и вынырнули, измазавшись в грязи. Старец Къарт-Чоппа соскоблил грязь с их перьев и смазал ею спину дракона, что привело к созданию нашего мира.

Подобный миф вряд ли был принесен в недавнее время тюрками из Южной Сибири. Мотив космического дракона есть на востоке у уйгуров Ганьсу [Stuart, Jhang Juan, 1996, p. 13], но с мотивом ныряния за землей он там не сочетается. Дардско-буришская версия тем более изолирована от остальных. Обе могут свидетельствовать о распространении мифа о ныряльщике за землей в зоне степей в дотюркское время. Если как степные индоевропейцы, так и древние обитатели Южной Азии были знакомы с мифом о ныряльщике за землей, то понятно, почему аборигены долины Ганга заимствовали у индоевропейцев миф о человеке, лошади и собаке – у тех и других уже имелись структурно сходные повествования, в которых речь шла сперва о добывании земли, а затем о создании человека.

Выше было сказано, что в тех индийских антропогенетических мифах, в которых участвуют собака и лошадь, нет дуалистических мотивов, характерных для европейско-сибирского варианта сюжета. Эти мотивы, однако, имеются в других южных версиях. В них, точно так же, как в сибирских и восточно-европейских, протагонистами являются два персонажа: один творит тело человека и уходит за душой, а другой, оживляя в это время человека, делает его смертным. Подобные мифы есть у мундаязычных санталов и особенно характерны для Юго-Восточной Азии, где зафиксированы на Калимантане (нгаджу), Сулавеси (тораджа), Филиппинах (тболи, букиднон, мануву), а также у семангов*. Параллели мотиву имеются на Ма-

*Источники см. на сайте: berezkin, мотив H43.

дагаскаре [Abrahamsson, 1951, p. 115–118]. Поскольку мадагаскарские варианты близки к индонезийским, можно уверенно говорить о наличии сюжета в Индонезии до переселения предков мальгашей на Мадагаскар в VII в. н.э. [Adelaar, 2009].

Древность дуалистического мифа о творении мира и человека в Евразии должна быть сопоставима с древностью мотива ныряльщика за землей. Об этом свидетельствует наличие североамериканских параллелей как для «ныряльщика», так и для мотива противостояния двух творцов [Березкин, 2006a]. Зороастрийская дуалистическая традиция, повлиявшая на возникновение манихейства и гностицизма вообще, не имеет соответствий в других индоевропейских мифологиях и, скорее всего, сложилась у иранцев под влиянием субстрата. Как и в случае с «ныряльщиком», ареалы дуалистического мифа творения на севере и на юге Евразии когда-то должны были составлять единое целое. Все это лишь части обширного комплекса представлений, объясняющего смертную природу людей. В него входят мотив ногтеподобной кожи, которой должны были быть покрыты человеческие тела (он известен как в Северной Евразии, так и в Индонезии и у индейцев Британской Колумбии*), и мотив эликсира бессмертия, пролитого на растения (в Северной и Центральной Евразии он есть у греков, талышей, азербайджанцев, персов, таджиков, узбеков, казанских татар, башкир, казахов, алтайцев, тофаларов, бурят, монголов и удэгейцев, а на юге – в Индонезии у нгаджу и в Микронезии на Палау**).

В свете гипотезы древних трансъевразийских культурных связей объяснимы и другие фольклорномифологические параллели между Европой, Сибирью и Индией. Рассмотреть их в рамках статьи невозможно. Приведу лишь один пример. В Сибири популярен рассказ о том, как шкурка бурундука сделалась полосатой***. Желая отблагодарить или наказать зверька, персонаж проводит рукой или лапой по его спине и оставляет следы (алтайцы, теленгиты, тофалары, хакасы, буряты, манси, ханты, северные селькупы, кеты, различные группы эвенков, эвены, якуты, нанайцы, нивхи). Из Сибири этот мотив в сюжетно близком контексте попал в Северную Америку (сэлиши томпсон, санпуаль, васко, якима, кутенэ, черноногие, ирокезы, сенека, ючи, чироки, крики, мивок, хопи), он же в приложении к местному грызуну типа белки зафиксирован у санталов и южно-индийских наяр. Совокупная зона распространения мотива близка к ареалу мотива «ныряльщика за землей» (рис. 3). Оба мотива есть как в Индии, так и в континентальных районах Северной Америки и Сибири, но отсутствуют в Берингоморье.

Выводы

В эпоху бронзы знакомые с домашней лошадью группы степных скотоводов проникли в Южную Азию, где вступили в контакт с носителями языков мунда. Совокупность данных, включая тексты, записанные в Абхазии, на Памире, Гиндукуше и в Монголии, позволяет утверждать, что сюжет творения человека, характерный для народов мунда, был заимствован аборигенами Южной Азии у ранних индоевропейских мигрантов и некогда распространен в евразийских степях. Отдельные группы тибето-бирманцев и дравидов тоже заимствовали его – непосредственно у индоевропейцев (конкретно у дардов?) либо уже у мунда. Позже от степного варианта отпочковался североевразийский. Собака из успешного защитника человека превратилась в предателя, и на нее были перенесены отрицательные коннотации, связанные до этого с лошадью. Данный вариант распространился в лесной зоне от Балтики до Тихого океана. В степях же дотюркские и доисламские космогонические и ан-тропогонические сюжеты исчезли.

Второй уровень реконструкции обращен к более отдаленным эпохам. Суще ствуют сюжеты, связывающие юг и север Евразии, но не представленные в ее центральной части. Среди них – миф о добывании земли со дна океана. Параллели между индийскими и сибирскими вариантами предполагают, что южная и северная области распространения мотива «ныряльщика за землей» некогда соединялись. Наиболее вероятно, что сюжет был известен в степной зоне Евразии. Версии с Гиндукуша (дарды и буриши) и с Северного Кавказа (карачаевцы) – осколки этой традиции.

О наличии древних трансъевразийских связей свидетельствуют и ареалы других фольклорно-мифологических сюжетов. Параллели такого рода я был склонен связывать с образованием ок. 2 тыс. л.н. трансъевразийской информационной сети [Березкин, 2006б]. Оставалось непонятно, однако, почему цепочки аналогий не совпадают ни с траекторией Великого Шелкового пути, ни с маршрутами морской торговли между Европой и Азией. Видимо, перед нами следы гораздо более ранних связей. Разглядеть их мешает своего рода мимикрия некоторых сюжетов под мифологию мировых религий. В древности степная зона от Кавказа до Южной Сибири являлась областью распространения многих сюжетов, которые до XX в. сохранились лишь в более северных и более южных районах Евразии.